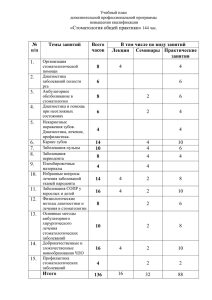

Титульник Содержание Введение ................................................................................................................... 3 1 Витальная ампутация (пульпотомия): понятие, показания и противопоказания.................................................................................................... 5 2 Техника витальной ампутации ........................................................................... 7 3 Пульпотомия с формокрезолом во временных зубах .................................... 11 4 Пульпотомия с гидроксидом кальция в постоянных зубах с несформированными корнями ............................................................................. 19 5 Пульпотомия с глютаральдегидом ................................................................... 23 6 Витальная ампутация с сульфатом железа ...................................................... 24 7 Ошибки и осложнения при витальной ампутации ......................................... 25 Заключение ............................................................................................................ 27 Список литературы: .............................................................................................. 28 2 Введение Метод витальной ампутации пульпы (пульпотомия) относится к биологическим методам, позволяющим сохранить жизнеспособной корневую пульпу. Однако его применение ограниченно вследствие трудности создания асептических условий и низкой возможности обеспечения герметизма культи пульпы. Также одной из причин, вызывающих осложнение после применения данного метода лечения, является недостаточная эффективность средств, призванных ликвидировать воспалительный процесс в пульпе зуба и восстанавливать ее функциональную активность. Многочисленные научные исследования доказали эффективность метода витальной пульпотомии при лечении пульпита постоянных зубов с незаконченным формированием корней при условии покрытия места ампутации пульпы кальцийгидроксидсодержащим материалом [21] Теоретическим обоснованием целесообразности применения метода витальной пульпотомии при лечении патологии пульпы постоянных зубов с незаконченным формированием корней у детей является то, что воспалительный процесс в ряде случаев может затрагивать лишь коронковую пульпу без существенных изменений ткани в корневых каналах [19]. Актуальность: Проблема лечения пульпита в нашей стране не теряет своей актуальности и в настоящее время. По данным ряда авторов, обращение в клинику терапевтической стоматологии по поводу патологии пульпы составляет 30 - 40% от общего числа пациентов. В связи, как правило, поздним сроком обращения пациентов с патологией пульпы зуба в нашей стране, ограничены показания к применению методов, сохраняющих жизнеспособность коронковой и корневой части пульпы. Поэтому важным направлением в лечении больных с пульпитом является повышение эффективности известного способа лечения витальной ампутации пульпы. Цель работы: изучение витальной ампутации. 3 Задачи: 1) Дать понятие витальной ампутации; 2) Рассмотреть методики витальной ампутации 3) Выявить ошибки витальной ампутации. 4 1 Витальная ампутация (пульпотомия): понятие, показания и противопоказания Методика пульпотомии предполагает удаление ткани пульпы с воспалительными или дегенеративными изменениями и сохранение интактной жизнеспособной ткани, на которую затем наносят защитное покрытие, способствующее заживлению в месте ампутации, или вещество, вызывающее фиксацию подлежащей ткани пульпы. Единственным различием между пульпотомией и прямым защитным покрытием пульпы является то, что при пульпотомии удаляют дополнительное количество ткани пульпы. Традиционно термин “пульпотомия” предполагает ампутацию ткани пульпы на уровне шейки зуба. Однако глубина, на которую удаляют ткань пульпы, определяется клинически. Всю воспаленную ткань нужно удалить, чтобы повязку наложить на здоровую, невоспаленную ткань пульпы. В многокорневых зубах процедуру можно упростить, удаляя ткань пульпы до устьев каналов [2,6]. Метод витальной ампутации пульпы (пульпотомия) относится к биологическим методам, позволяющим сохранить жизнеспособной корневую пульпу. Однако его применение ограниченно вследствие трудности создания асептических условий и низкой возможности обеспечения герметизма культи пульпы [4]. Также одной из причин, вызывающих осложнение после применения данного метода лечения, является недостаточная эффективность средств, призванных ликвидировать воспалительный процесс в пульпе зуба и восстанавливать ее функциональную активность. Есть сообщения о выполнении пульпотомии с использованием лазера и электрохирургических методов. Преимуществами этих методик являются отсутствие кровотечения и меньшее механическое повреждение подлежащей ткани пульпы. Хотя эти методы являются перспективными, они недостаточно исследованы [2,6]. 5 Европейское общество зндодонтологии (ESE) определяет ВА как процедуру, во время которой часть вскрытой витальной пульпы удаляется с целью обеспечить жизнеспособность и функционирования оставшихся ее частей. ESE выделяет следующие показания для ВА: 1) лечение временных зубов; 2) лечение постоянных зубов с несформированными корнями; 3) необходимость срочного вмешательства. До сих пор, как в России, так и в зарубежных странах, ведущей стоматологической проблемой является кариес временных и постоянных зубов [11]. Существует 2 способа лечения пульпита (не считая прямое покрытие пульпы): - ампутация пульпы зуба; - экстирпация пульпы зуба. В настоящее время витальная ампутация пульпы постепенно вытесняет общепринятый метод лечения молочных зубов – девитализацию. Однако для постоянных зубов ее следует применять строго по показаниям. По Jensen (1970), пульпотомия – это попытка стимуляции образования твердых тканей в месте ампутации пульпы [15]. Показания ESE выделяет следующие показания для ВА: - лечение временных зубов; - лечение постоянных зубов с несформированными корнями; - необходимость срочного вмешательства. Показания № 2 и № 3 включают возможность дальнейшего завершения эндодонтического лечения [11]. Стоматологические противопоказания к витальной ампутации пульпы: - Зуб не подлежащий консервативному лечению; - Деструкция костной ткани в области би - или трифуркации корней или наличие периодонтального абсцесса; 6 - Оставшийся корень длиной менее двух третей от первоначальной длины; - Постоянный зуб, близкий к прорезыванию [11]. Медицинские противопоказания Заболевания сердца: витальная ампутация пульпы не должна выполняться у ребенка с пороком сердца, с иными заболеваниями сердца, операцией на сердце, ревматизм и т. д. Такие дети относятся в группе высокого риска развития бактериального эндокардита от любых инвазивных процедур. Дети с ослабленным иммунитетом или страдающие злокачественными заболеваниями (например, лейкемией), у которых в течение значительных периодов времени при проведении курсов лечения основного заболевания сохраняется нейтропения. Любая, но опасная для здоровых инфекция, например, после неудачной витальной ампутации пульпы, у этих детей может привести к серьезный осложнениям [19]. 2 Техника витальной ампутации Цели лечения: • Сохранение жизнеспособности (витальности) корневой пульпы • Продолжение формирования корня/корней (апексогенез). Показания: 1. Те же, что и для биологического метода (метод выбора). 2. Возникновение осложнений в ходе лечения консервативными методами. 3. Хронический гиперпластический пульпит (метод выбора). 4. Невозможность технически выполнить метод прямого покрытия пульпы при осложненном переломе коронки зуба из-за особенности прохождения линия перелома. Техника выполнения: 1. Предварительная рентгенография 2. Обезболивание 7 3. Изоляция зуба с помощью коффердама 4. Препарирование кариозной полости с учетом топографии полости зуба, удаление всего кариозного дентина 5. Раскрытие полости зуба. Осуществляется при помощи стерильного фиссурного или шаровидного бора в высокоскоростном наконечнике с водяным орошением. 6. Ампутация коронковой пульпы. Выполняется шаровидным (лучше алмазным) бором в низкоскоростном или высокоскоростном наконечнике, либо стерильным экскаватором. Некоторые авторы в однокорневых зубах ампутацию рекомендуют проводить обратноконическим одновременным или колесовидным бором с созданием дополнительной площадки в устье канала с целью снятия излишнего давления с корневой пульпы. Предлагают ампутировать пульпу по возможности глубже в зависимости от степени сформированности корня, сохраняя апикальную треть или половину (в очень молодых зубах) корневой пульпы. В многокорневых зубах удаляют только коронковую пульпу, создавая затем дополнительные площадки в области устьев корневых каналов. Однако, целесообразность данной техники дискутабельна в связи с увеличением вероятности поперечного перелома корня в окклюзионной трети, особенно передних зубов, из-за тонкости стенок корня несформированного зуба. 7. Оценка и контроль кровотечения. Полость зуба обильно промывается дистиллированной водой или стерильным изотоническим раствором. Гемостаз осуществляется стерильным ватным шариком. Важно следить, чтобы на поверхности ампутированной пульпы не образовался слишком толстый слой экстрапульпарного тромба. При отсутствии самостоятельного гемостаза проводится глубокая ампутация пульпы, допустимо применение кровоостанавливающих препаратов (1% раствор ферракрила, гемостатическая губка, 5% раствор ε8 аминокапроновой кислоты, оксицелодекс, темофибрин т.е. биологических гемостатиков), стерильных растворов антисептиков или антибиотиков. 8. Высушивание полости с помощью стерильных ватных шариков. 9. На устья каналов накладывают кальций гидроксидсодержащую пасту для прямого покрытия, цинк эвгенолевую пасту или цинк оксидэвгенольный цемент. 10. Реставрация коронки зуба. При глубокой ампутации кальцийгидроксидсодержащий материал на культю пульпы удобнее вносить с помощью шприца и иглы (если это готовый, соответственно, упакованный препарат), или амальгамоносителем (если паста готовится ex tempore). Таблица 1. Этапы лечения пульпитов методом витальной ампутации (в одно посещение) Последовательность действий 1.Проведение местной анестезии 2. Препарирование кариозной полости 3. Вскрытие и раскрытие полости зуба 4. Ампутация пульпы в раскрытой полости зуба, расширение устьев корневых каналов Средства действий, методика работы Необходимы: шприц, анестетик. При препарировании твердых тканей зуба пациент не испытывает боли Необходимы: боры, наконечники. После препарирования кариозная полость не имеет кариозных измененных тканей зуба Необходимы: боры шаровидные, фиссурные, наконечники. При вскрытии полости зуба направление движения бора осуществляют в сторону полости зуба, при раскрытии — от полости зуба. Полость зуба раскрывают с учетом обеспечения хорошего доступа к корневым каналам, стенки полости формируют отвесными. Необходимы: экскаватор, шаровидные боры, эндоборы, боры для глубокой ампутации, Геитс-Глидден, Ларго, наконечники, зонд. После правильно проведенной ампутации пульпы коронковая часть полости зуба чистая, на дне полости видны расширенные устья каналов Полость зуба до расширения устьев Полость зуба после расширения устьев корневых каналов корневых каналов 9 Критерии успешного лечения методом витальной ампутации: 1. Клинические не отличаются от таковых при консервативных методах лечения. 2. Рентгенологические: – сужение корневых каналов; – рост корня в длину; – образование дентинного мостика; – закрытие верхушечного отверстия; – отсутствие кальцификатов в просвете канала; внутренней и наружной резорбции, деструктивных процессов в области фуркации и верхушек корней. После окончания формирования корня и рентгенологического подтверждения закрытия апикального отверстия ряд авторов считают, что следует провести эндодонтическое лечение, которое заключается в удалении пломбы под анестезией, экстирпации корневой пульпы, пломбировании каналов гуттаперчевыми штифтами и реставрацию коронки зуба. Обоснованием данной тактики, является то, что после витальной ампутации могут возникать осложнения в виде облитерации корневых каналов с последующим некрозом пульпы или внутренняя резорбция, что затрудняет, а в ряде случаев делает невозможным проведение эндодонтического лечения. Другие предпочитают не прибегать к превентивному эндодонтическому лечению, так как указанные осложнения возникают относительно редко, эндодонтическое лечение у юных пациентов связано с рядом трудностей. Широкое применение и большие возможности адгезивной техники, резко снижают необходимость применения внутриканальных ретенций для реставрации коронок и, поэтому эндодонтическое лечение после витальной ампутации является методом выбора, а не обязательной необходимостью. В последние годы на стоматологическом рынке был представлен новый материал минерал Триоксид Агрегат (МТА) ─ Pro Root MTA (“Dentsply”), который может быть использован 10 при прямом покрытии пульпы, пульпотомии как альтернативный традиционным кальций-гидроксид- содержащим материалом. 3 Пульпотомия с формокрезолом во временных зубах Применение формокрезола в стоматологии получило противоречивую оценку, так как появились сообщения о его распространении по всему организму после системного введения и было показано развитие иммунных реакций на фиксированную формокрезолом собственную ткань, имплантированную в соединительные ткани или введенную в корневые каналы. Однако пульпотомия с формокрезолом продолжает оставаться методом выбора для временных зубов с сохраняющей жизнеспособность пульпой, в которой воспаление и/или дегенерация ограничены коронковой частью. В настоящее время данный метод преподают и широко применяют в клинической практике. Современная методика пульпотомии с формокрезолом является модификацией методики, описанной Sweet в 1930 году [7]. Гистологические исследования показали влияние формокрезола на пульпу временных и постоянных зубов человека. Пропитанные формокрезолом ватные шарики в течение нескольких минут вызывали фиброз и ацидофильное состояние поверхности пульпы. После воздействия формокрезола в течение 7-14 дней появлялись три отчетливые зоны: 1) широкая ацидофильная зона фиксации, 2) широкая бледноокрашенная зона с низким содержанием клеток и волокон (атрофия) и 3) широкая зона воспалительных клеток, сконцентрированных в месте соединения с бледной зоной и диффундирующих апикально в нормальную ткань пульпы. Признаков отграничения воспалительной зоны фиброзной тканью или дентинным мостиком не выявлено. В период от 60 дней и до 1 года происходили прогрессивная фиксация и окончательный фиброз всей пульпы. Последующие исследования показали, что влияние формокрезола на пульпу различно, в зависимости от продолжительности их контакта. Через 5 11 мин отмечалась поверхностная фиксация, переходящая в нормальную ткань пульпы апикально. При контакте с пульпой в течение 3-х дней формокрезол вызывал склеротическую дегенерацию. Методику, в зависимости от продолжительности воздействия формокрезола, называли витальной или девитальной. Как часть этого исследования, были изучены клинические данные из работы Sweet, они свидетельствовали об успешности лечения в 97% случаев [11]. Сообщалось, что после пульпотомии с формокрезолом в интактных временных клыках происходило прорастание фибробластов в подлежащую ткань пульпы. Через 16 недель наступала дегенерация всей пульпы, и она замещалась грануляционной тканью. Были также отмечены небольшое воспаление и некоторая склеротическая дегенерация пульпы. Doyle и др сравнивали пульпотомию с гидроксидом кальция и формокрезолом при механическом обнажении здоровой пульпы во временных зубах. Шарик с формокрезолом оставляли в полости на 4-7 дней и проводили гистологическое исследование в период от 4 до 388 дней. Из 18 зубов в группе, где проводилась пульпотомия с гидроксидом кальция, благоприятный исход лечения был отмечен только в 50% случаев, а из 14 зубов, леченных формокрезолом, успешный исход лечения гистологически выявлен в 92% случаев. Рентгенологически успешное лечение отмечено в 64% и 93% случаев, тогда как клинический успех имел место в 71% и 100% соответственно (пульпотомия с гидроксидом кальция по сравнению с формокрезолом). После пульпотомии с формокрезолом авторам удавалось выявить жизнеспособную ткань пульпы в апикальной трети корневых каналов Изучение эффекта добавления формокрезола к пломбе из цинк-оксидэвгенола над местом 5-минутной экспозиции формокрезола на культе пульпы временного зуба не выявили существенных различий между результатами с наличием формокрезола в составе цемента и без него, а гистологически не 12 выявлено значительных различий между 5-минутной пульпотомией с формокрезолом за два сеанса и за один [16]. Отмечено, что формокрезол накапливается в пульпе, дентине, периодонтальной связке и кости вокруг верхушек зубов, подвергнутых пульпотомии. Выявлено, что формальдегид, являющийся компонентом формокрезола, взаимодействует с белками клеток. Оказывается, что добавление крезола в формальдегид усиливает воздействие формальдегида на белок [4]. При нанесении радиоактивного формокрезола на ампутированную пульпу он быстро всасывается. Его общее всасывание составляет примерно 1% от дозы, независимо от продолжительности нанесения препарата. Формокрезол, вызывая тромбоз сосудов, нарушает микроциркуляцию, что ограничивает его дальнейшее накопление в организме. Эксперименты на животных показали, что собственная ткань, фиксированная формокрезолом in vivo, при имплантации в соединительные ткани или введении в корневые каналы вызывает иммунную реакцию. Формокрезол изменяет антигенные свойства ткани и активирует специфическую клеточно-опосредованную реакцию лимфоцитов [4]. Другие исследования показали, что у несенсибилизированных животных такой реакции не было, тогда как сенсибилизированные животные имели только слабую аллергическую реакцию. Это согласуется с данными о том, что формальдегид имеет низкий уровень антигенности у кроликов и как таковой может иммунологическом быть приемлемым отношении. Другие препаратом для ученые изучали пульпы в реакцию бласттрансформации лимфоцитов, индуцированную обработанными и не обработанными формокрезолом экстрактами гомологичной ткани пульпы, у детей с проведенной ранее пульпотомией. Значительные изменения реакции бласттрансформации были отмечены более чем у половины детей, но они не были связаны с клиническим анамнезом пульпотомии с формокрезолом Часто выявлялась сенсибилизация к антигенам пульпы. Авторы пришли к 13 заключению о том. что пульпотомия с формокрезолом не вызывает значительной иммунологической сенсибилизации к вытяжке антигенов гомологичной пульпы или антигенам пульпы, измененным при лечении формокрезолом, и поэтому они не поддерживают других исследований на животных, в которых проводилась активная иммунизация. Клиническое применение формокрезола в течение многих лет без сообщений об аллергических реакциях достаточно очевидно подтвердило эти данные [16]. При системном введении формокрезола экспериментальным животным он распределялся по всему организму Метаболизм и выделение части всосавшегося формокрезола происходит через почки и легкие. Остальное количество препарата связывается тканями преимущественно в почках, печени и легких. При системном введении высоких доз отмечены острые токсические реакции (включая сердечно-сосудистые изменения, изменения ферментов плазмы и мочи и гистологические признаки клеточного повреждения жизненно важных органов). Степень повреждения тканей зависит от дозы, при этом некоторые изменения на ранних стадиях являются обратимыми. Авторы обращают особое внимание на то, что вводимые дозы значительно превышали клинически применяемые у людей и что их нельзя непосредственно переносить в клиническую стоматологическую практику. В другом исследовании те же авторы подчеркнули, что при пульпотомии в кровь всасывается небольшое количество формальдегида и это не является противопоказанием для применения формокрезола. В последующем экспериментальном исследовании, в ходе которого у собаки пульпотомия была проведена в 16 зубах (с 5-минутной аппликацией концентрированного формокрезола), отмечены данные о паренхиматозных поражениях почек и печени. Однако можно было ожидать восстановления клеток, так как признаков развития воспалительной реакции не было. У животных, которым проводилась только одна из четырех пульпотомий, повреждения почек или печени не обнаружено. Сердце и легкие всех животных были нормальными. 14 Авторы подчеркивают, что 16 пульпотомий у некрупной собаки приводят к значительно формокрезола, чем большей можно степени ожидать у системного человека после всасывания проведения пульпотомий в нескольких зубах. На основании результатов был сделан вывод об отсутствии данных относительно токсичности всасывающегося формокрезола. Другие исследователи показали, что влияние формокрезола на пульпу определяется количеством препарата, проникающего в ее ткань, а оно зависит от продолжительности и метода аппликации, концентрации препарата или комбинации этих факторов [15]. Имплантация тканей, фиксированных концентрированным формокрезолом, вызывает некроз окружающей соединительной ткани у животных, а при разбавлении формокрезола раздражение тканей уменьшается. Исследования с использованием '/ концентрации формокрезола для пульпотомий выявили небольшое различие в отношении раннего эффекта фиксации тканей. Однако при использовании разбавленного формокрезола по сравнению с неразбавленным было очевидным более раннее восстановление активности ферментов. При разбавлении формокрезола осложнения после лечения наблюдаются реже и чаще происходит восстановление после его цитотоксического воздействия. Сообщалось, что при использовании как разбавленного, так и неразбавленного формокрезола клинический результат был одинаков. При выполнении пульпотомий рекомендуется использовать формокрезол, разведенный в 5 раз, т. к. такое разведение обладает такой же эффективностью, как стандартный препарат, но в меньшей степени повреждает ткани. Чтобы получить необходимое разведение (в 5 раз), сначала готовят растворитель, смешивая 3 части глицерина с 1 частью дистиллированной воды, затем к 4 частям растворителя, при тщательном перемешивании, добавляют 1 часть формокрезола. 15 Гистологическое исследование зубов с индуцированной патологией пульпы и периапикальных тканей выявило, что после 5-минутной пульпотомий разрешения воспаления или периапикальной патологии не наступало. В каналах с жизнеспособной пульпой отмечалась более выраженная внутренняя резорбция, чем сообщали другие исследователи, а зубы с патологией периапикальных тканей и в области бифуркаций имели большую степень резорбции верхушки, чем в зубах с жизнеспособной пульпой. В каналах с некротизированной пульпой прорастания грануляционной ткани в канал не наблюдалось [15]. Также отмечено отсутствие признаков фиксации формокрезолом поражений в области верхушки или бифуркации. Несмотря на обширные воспалительные изменения в области верхушек корней временных зубов, расположенных близко к зачаткам постоянных зубов, никакого патологического влияния формокрезола на эти зачатки не выявлено. Во всех случаях фиксация ткани формокрезолом происходила только в пределах каналов. Так как авторы пришли к выводу, что пульпотомия с формокрезолом в зубах с патологией пульпы и периапикальными изменениями неприемлема, то это исследование указывает на необходимость выполнения пульпотомий с формокрезолом только во временных зубах с жизнеспособной пульпой [15]. Аргументом против пульпотомий с формокрезолом во временных зубах является опасение повредить зачаток постоянного зуба. В литературе имеются противоречивые данные, начиная со сведений об отсутствии связи между применением формокрезола для пульпотомий во временных зубах и развитием очаговой гипоплазии эмали у зачатков постоянных зубов и заканчивая данными о повышении частоты нарушения формирования зачатков и изменения их положения в теле челюсти. Нужно указать, что исследования такого плана проводятся через длительное время после лечения, когда состояние, которое имела пульпа до пульпотомии, не известно. Если придерживаться строгих критериев, изложенных в этом 16 разделе, то частота развития очаговой гипоплазии постоянных зубов после пульпотомий с формокрезолом не повышается [4,10]. Показания и противопоказания Пульпотомия с формокрезолом показана при обнажении пульпы во временных зубах, в которых воспаление и/или инфекция ограничены коронковой пульпой. Если воспаление распространилось в ткань корневой пульпы, то зуб нужно рассматривать как подходящий для пульпэктомии и пломбирования канала или удаления [15]. Противопоказаниями для пульпотомий с формокрезолом во временных зубах являются: 1) невозможность восстановления зуба, 2) зуб, близкий к выпадению, или отсутствие кости над коронкой постоянного зуба, 3) наличие спонтанной зубной боли в анамнезе, 4) признаки патологии периапикальных тканей или области разделения корней, 5) отсутствие кровоточивости пульпы, 6) невозможность остановить кровотечение после ампутации коронковой пульпы, 7) серозные или гнойные выделения из пульпы и 8) наличие свища [15]. Пульпотомию с формокрезолом выполняют во временных зубах без воспаления и/или инфекции в корнях. Нарушение этого принципа снижает вероятность успеха лечения и создает риск повреждения зачатка постоянного зуба. Поэтому правильная диагностика исключительно важна [15]. После постановки диагноза проводят анестезию временного зуба и изоляцию коффердамом. Обрабатывают кариозную полость. С помощью высокоскоростного бора с обязательным обильным водным орошением крышу камеры пульпы полностью удаляют. Ампутацию коронковой пульпы выполняют бором или экскаватором. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы удалить всю коронковую пульпу. Если в пульпарной камере остаются 17 фрагменты тканей, то есть вероятность того, что будет трудно остановить кровотечение. Для удаления всех остатков пульпы полость тщательно промывают водой, которую затем удаляют с помощью вакуумного аспиратора и ватных шариков. Кровотечение останавливают слегка увлажненными ватными шариками (смоченными и хорошо отжатыми), которые помещают на культю пульпы в устьях каналов. Сухие ватные шарики использовать не рекомендуется, так как волокна ваты прилипают к сгустку крови и при удалении могут вызвать кровотечение. На увлажненные шарики накладывают сухие и слегка прижимают. Такой метод позволяет остановить кровотечение в течение нескольких минут. Для его полной остановки может потребоваться замена ватных шариков. Если кровотечение продолжается, то нужно убедиться, что вся коронковая часть пульпы удалена и что линия ампутации чистая. Если кровотечение в течение 5 мин не останавливается, то пульпа в каналах, вероятно, воспалена и пульпотомию с формокрезолом выполнять не следует. В таких случаях показана пульпэктомия или удаление зуба. Если кровотечение остановилось, то непосредственно на культю пульпы накладывают ватный шарик, смоченный раствором формокрезола в разведении 1:5. При отсутствии контакта формокрезола с культей пульпы ее фиксация не произойдет. Перед внесением в полость зуба ватный тампон отжимают для удаления избытка формокрезола. Формокрезол обладает едким действием и при попадании на десну вызывает сильные ожоги. Формокрезол оставляют на культе пульпы в течение 5 мин После его удаления ткань будет иметь коричневый цвет и кровотечения быть не должно. Если какая-либо часть пульпы не контактировала с формокрезолом, то процедур) нужно повторить [15]. Для нанесения препарата лучше всего использовать небольшие ватные шарики, так как они обеспечивают наилучший контакт препарата с пульпой. Культю пульпы покрывают цинк-оксид-эвгеноловым цементом. Затем можно выполнить постоянное восстановление зуба. Для временных моляров 18 предпочтительным методом реставрации является тонкостенная коронка из нержавеющей стали Во фронтальных временных зубах, если естественная коронка относительно хорошо сохранена, методом выбора является восстановление композитным материалом. При пульпотомии с формокрезолом дентинный мостик, как в случае с гидроксидом кальция, не образуется. Неудачный исход пульпотомии с формокрезолом обычно выявляют рентгенологически. Первым признаком неудачи часто является внутренняя резорбция корня рядом с областью применения формокрезола. Она может сопровождаться наружной резорбцией, особенно если процесс прогрессирует Рентгенологически [15]. определяется очаг разрежения в области бифуркации корней временных моляров у зубов фронтальной группы область рентгенологического просветления наблюдается в области верхушек корней или у латеральной поверхности корня. При обширной деструкции кости зуб приобретает значительную степень подвижности. Часто формируется свищ. При неудачной пульпотомии с формокрезолом жалобы на боли отмечаются редко. Следовательно, если после пульпотомии с формокрезолом не проводить контрольные осмотры пациента, то неудачный исход лечения может остаться невыявленным. Если зуб становится подвижным и в конечном счете выпадает, то родители и ребенок считают это нормой [15]. 4 Пульпотомия с гидроксидом кальция в постоянных зубах с несформированными корнями Отношение к витальным методам лечения пульпы при ее кариозном обнажении в зубах со сформированными корнями остается противоречивым, но всеми признано, что в зубах с несформированными корнями нужно применять методики, сохраняющие пульпу жизнеспособной. Для прямого защитного покрытия пульпы использовались многие материалы и препараты, но для стимуляции образования дентинного мостика при травматическом или 19 кариозном обнажении пульпы в постоянных зубах у детей средством выбора продолжает оставаться гидроксид кальция [18,19,20]. Чтобы избежать обнажения пульпы при глубоком кариесе, целесообразно по возможности применять методику непрямого покрытия пульпы. До окончания формирования корня нужно делать все для сохранения жизнеспособности пульпы этих зубов. Утрата пульпы до завершения формирования корня повышает риск перелома корня. Кроме того, утрата пульпы может быть причиной формирования неправильного соотношения длин коронки и корня и большей подверженности зуба патологии периодонта изза избыточной подвижности. После окончания формирования корня можно, при необходимости, выполнить экстирпацию остальной ткани пульпы и эндодонтическое лечение. В зубах с некротизированной пульпой и открытыми верхушками эндодонтическое лечение значительно осложняется. Несмотря на успех апексификации, лечение является длительным и дорогим, а образующийся корень слабее, чем в зубах со сформированными корнями. Если пульпотомия с гидроксидом кальция неэффективна, то можно выполнить апексификацию или хирургическое эндодонтическое лечение [1,4]. Методика После диагностического обследования выполняют местную анестезию. Чтобы предотвратить дальнейшее попадание микробов в ткань пульпы, манипуляции, по возможности, нужно выполнять с наложением коффердама и в асептических условиях. При наложении коффердама на травмированный зуб нужно соблюдать осторожность. Если зуб подвижен, то кламп нужно накладывать на соседние неповрежденные зубы. Если из-за их отсутствия или частичного прорезывания соседних зубов коффердам наложить невозможно, то для сохранения поля сухим можно тщательно изолировать его ватными валиками и постоянно работать слюноотсосом [5,15]. При травматическом обнажении пульпы удаляют только воспаленную ткань. Cvek показал, что при травматическом обнажении пульпы, независимо 20 от его размера и времени, прошедшего после травмы, изменения в пульпе характеризуются пролиферативной реакцией с воспалением, захватывающим всего несколько миллиметров ее ткани. После удаления этой воспаленной ткани остается только здоровая пульпа. В зубах с кариозным обнажением может потребоваться более глубокое удаление ткани пульпы, чтобы достичь невоспаленной ткани. Инструментом выбора для удаления ткани при пульпотомии является высокоскоростной абразивный алмазный бор с водным охлаждением. Отмечено, что эта методика оказывает наименьшее повреждение подлежащей ткани пульпы. Нужно быть внимательным, чтобы удалить всю пульпу выше места ампутации, в противном случае будет невозможно остановить кровотечение. После ампутации пульпы для удаления всех остатков органических тканей область препарирования тщательно промывают физиологическим раствором или стерильной водой. Воду удаляют вакуумным отсосом и с помощью ватных шариков. Место обнажения пульпы нельзя обдувать воздухом, так как это вызовет высушивание и повреждение ее ткани. Кровотечение останавливают слегка увлажненными ватными шариками, смоченными и хорошо отжатыми, которые помещают на культю пульпы. Сухие шарики использовать нельзя, так как ватные волокна прилипают к сгустку крови и при их удалении можно вызвать кровотечение. Над влажными шариками кладут сухие и для остановки кровотечения слегка прижимают. Таким способом кровотечение должно через несколько минут остановиться. Если кровотечение продолжается, то нужно тщательно проверить, полностью ли удалена пульпа выше места ампутации [5,15]. Если кровотечение все же не останавливается, то нужно выполнить ампутацию более апикально. Во фронтальных зубах с одним каналом для удаления ткани пульпы можно использовать маленькую эндодонтическую ложечку или круглый алмазный бор. В боковых зубах для ампутации пульпы в канале могут потребоваться эндодонтические файлы или римеры. 21 Очевидно, что ампутацию пульпы в каналах выполняют только в зубах с несформированными верхушками [5,15]. Если в таких зубах после удаления ткани пульпы из устьевой части корневого канала кровотечение продолжается, нужно проводить альтернативное лечение. Кровотечение останавливают такими химическими препаратами как хлорид алюминия или другими кровоостанавливающими средствами. После этого в канал на культю пульпы помещают гидроксид кальция и зуб пломбируют. После лечения требуется диспансерное наблюдение. Если развивается некроз оставшейся пульпы, то выполняют апексификацию [5,15]. Если пульпа сохраняет жизнеспособность, то обычно происходит дальнейшее развитие корня с дистрофической кальцификацией. В таких случаях после формирования верхушки корня выполняют обычное эндодонтическое лечение с пломбированием гуттаперчей. При нормальной пульпотомии после остановки кровотечения над местом ампутации пульпы наносят повязку из гидроксида кальция. Если ампутация пульпы выполняется на глубине только нескольких миллиметров, то легче всего использовать отвердевающие материалы (например, Dycal или Life). Однако при более глубокой ампутации порошок гидроксида кальция легче всего наносить с помощью инструмента для введения амальгамы. Этот инструмент плотно наполняют порошком, затем некоторое количество материала удаляют, оставляя 1/3 или 1/4 его часть. Гидроксид кальция, оставшийся в инструменте, выдавливают в область препарирования и тщательно прижимают к культе пульпы с помощью штопфера. Вся культя пульпы должна быть покрыта тонким слоем гидроксида кальция. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не протолкнуть гидроксид кальция непосредственно в ткань пульпы, так как это вызовет еще большее воспаление и повысит вероятность неудачи, или если пульпотомия была успешной, то вокруг частиц гидроксида кальция будет кальцификация остающейся ткани пульпы [5,15]. 22 происходить усиленная Для пульпотомии можно использовать Pulpdent (гидроксид кальция на основе из метилцеллюлозы). Применять коммерческие препараты гидроксида кальция нужно осторожно, чтобы при нанесении в них не образовывались пузырьки воздуха. На гидроксид кальция над культей пульпы нужно нанести слой цинкоксид-эвгенола пастовидной консистенции или другую цементную основу и дать ей возможность восстановление полностью композитом, то затвердеть. Если предполагается нужно избегать применения эвгенолсодержащих компонентов, так как они нарушают реакцию отвердевания композитного материала. В таких случаях второй слой повязки делают из препаратов Dycal или Life [4]. После отвердевания слой цемента должен быть достаточно толстым, чтобы для эффективного пломбирования зуба можно было выполнить конденсацию постоянного восстановительного материала. Для удержания повязки из гидроксида кальция и цемента всегда нужно выполнять постоянное пломбирование зуба. Для боковых зубов материалом выбора является амальгама, а фронтальные зубы восстанавливают композитными материалами [4]. 5 Пульпотомия с глютаральдегидом Во многих статьях сообщалось об использовании глютаральдегида в качестве препарата для пульпотомии во временных зубах. Известно, что 2%ный водный раствор глютаральдегида вызывает быструю поверхностную фиксацию подлежащей ткани пульпы и имеет ограниченную глубину проникновения. В отличие от вариабельной реакции на формокрезол пульпа при этом методе чаще всего остается жизнеспособной. Непосредственно под местом нанесения препарата, который проникал в жизнеспособную, неизмененную ткань, выявляется узкая зона плотной фиксированной ткани, которая окрашивается эозином. 23 Исследователи показали, что со временем под действием макрофагов фиксированная глютаральдегидом зона замещается грубоволокнистой соединительной тканью, поэтому вся остальная ткань пульпы остается жизнеспособной. Поскольку глютаральдегид не проникает в пульпу до верхушки, то он не распространяется по всему организму как формокрезол. Благодаря этим особенностям биохимического влияния на ткань пульпы, для пульпотомии во временных зубах рекомендовано использовать именно глютаральдегид, а не формокрезол. Однако было показано, что глютаральдегид вызывает образование антигенных веществ так же, как и формокрезол [14]. Установлено также, что очищенные растворы глютаральдегида не обладают стабильностью. Поэтому исследователи пришли к выводу, что замена в клинической практике формокрезола на глютаральдегид в качестве препарата для пульпотомии, пока что является недостаточно обоснованной [14]. 6 Витальная ампутация с сульфатом железа Сульфат железа представляет собой вязкий 20% водный раствор сульфата трехвалентного железа (препарат ViscoStat, Ultradent, США), обладает щадящим коагулирующим действием по отношению к мягким и твердым тканям. Гемостаз достигается, главным образом, за счет образования коагуляционных пробок в капиллярных отверстиях [22-23]. Применение сульфата железа позволяет проводить односеансный метод пульпотомии временных зубов с сохранением витальных тканей с минимальным повреждением, однако данный препарат имеет ограниченную способность к стимуляции выработки репаративного дентина. В отличие от формокрезола, сульфат железа не обладает резорбтивным эффектом и лучше фиксирует пульпу по сравнению с глютаральдегидом [20]. 24 7 Ошибки и осложнения при витальной ампутации Ошибки витальной ампутации: неправильная постановка диагноза и, как следствие, неправильно выбранный метод лечения, механическая или химическая травма пульпы зуба, инфицирование пульпы [19]. Осложнения после витальной ампутации. 1. Неудачный исход лечения, обусловленный неоправданно широкими показаниями к применению данного метода, а также нарушением правил асептики. Лечебное воздействие в этих случаях сводится к полному удалению пульпы, медикаментозной обработке и пломбированию канала на всем протяжении. 2. Переход воспалительного процесса из коронковой пульпы в корневую, чему способствует использование сильнодействующих антисептиков, накладываемых в составе лечебных паст на устья корневых каналов вместо дентинотропных веществ, не снижающих репаративного процесса в корневой пульпе. Неудаленная из устьев каналов пульпа может подвергнуться распаду. Появление болевой реакции от температурных раздражителей (горячая пища) свидетельствует о продолжающемся воспалительном процессе (корневой пульпит) и диктует необходимость повторного лечения зуба путем максимального удаления пульпы из корневых каналов с их последующим пломбированием. 3. Аллергическая реакция на местный анестезирующий препарат при сохранении воспаленной пульпы. Для профилактики этого серьезного осложнения следует более тщательно собирать анамнез, а при появлении признаков аллергии иметь полный арсенал лекарственных средств для устранения угрожающих жизни больного аллергических явлений [19]. 25 Таблица 2. Ошибки и осложнения при витальной ампутации [13,17] Характер осложнения Причина возникновения 1. Перфорация в области дна полости зуба или ее стенок (рис. 56) Не учтены топографоанатомические особенности больного зуба 2. В 1-2-е сутки появляется самопроизвольная боль или боль от термических раздражителей 1. Ошибки в диагностике. 2. Несоблюдение правил асептики и антисептики. 3. Травматическое проведение ампутации. 4. Недостаточная остановка кровотечения. 5. Неправильный выбор лекарственных препаратов и паст для покрытия культи пульпы 26 Методы устранения и профилактика Место перфорации обработать 30% раствором нитрата серебра, закрыть стеклоиономерным цементом и продолжить лечение пульпита по схеме Провести лечение этого зуба методом витальной пульпэктомии Заключение Многочисленные данные клинических исследований подтверждают целесообразность лечения пульпита у практически здоровых пациентов методом витальной ампутации и возможность его внедрения в практическую стоматологию. Данный метод чаще других применяется в лечении временных зубов. Метод витальной ампутации возможен при лечении острого общего (с незначительно выраженной перкуторной реакцией) и обострения хронического пульпита (при наличии интактного периодонта до лечения). При наличии первоначальных очагов в периодонте витальная ампутация возможна, но ее следует выполнять по строгим показаниям [1]. Высокий уровень осложнений девитального метода привел к поиску новых препаратов для покрытия культи пульпы зуба. Предложение использовать для покрытия культи пульпы различные дентинстимулирующие препараты позволило перейти к более эффективному методу витальной ампутации [20]. 27 Список литературы: 1. Баженова Н.П. Клинические результаты витальной ампутации пульпы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. - № 3-4. - С. 505-507. 2. Базикян Э.А., Эндодонтия: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. 3. Бер Р. Эндодонтология / Рудольф Бер, Михаэль Бауманн, Сингкук Ким; пер. с англ; под общ. ред. проф. Т.Ф.Виноградовой. – 3е изд. – М. : МЕДпрессинформ, 2019. – 368 с. 4. Бердженхолц Г. Эндодонтология. пер. с англ. Под науч. ред. С.А. Кутяева. — М.: Таркомм, 2013. — 408 с. 5. Борисенко А. В. Терапевтическая стоматология: учебник в 4 т. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / [Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, А.М. Политун и др.]. – Т. 2. – К.: Медицина, 2010. –544 с. 6. Гутман Дж. Л., Думша Т.С., Ловдэл П.Э. Решение проблем в эндодонтии: профилактика, диагностика и лечение. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 592 с. 7. Коэн С., Бернс Р. Эндодонтия. – М.: STBOOK, 2012. — 979 с. 8. Кузьмина Д. А., Пихур О.Л., Иванов А. С. Эндодонтическое лечение зубов: методология и технология : учеб. пособие / Д. А. Кузьмина, О. Л. Пихур, А. С. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 223 с. 9. Луцкая И.К. Эндодонтия. Практическое руководство. – М.: Медицинская литература, 2013. – 208 с. 10. Максимовский, Ю. М. Терапевтическая стоматология. Руководство к практическим занятиям / Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 c. 11. Мацкиева О.В., Самохина В.И., Сунцов В.Г., Землянкина М.С. Оптимизация техники проведения витальной ампутации у детей // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2012. - Т. 11. - № 2 (41). С. 28-33. 28 12. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача / А.К. Николишин – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Полтава: Дивосвіт, 2015. – 236 с. 13. Петрикас А.Ж., Летуновская С.А., Журавлев О.Н., Картошкин А.А. Витальная ампутация постоянных зубов // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье. - 2017. - № 5 (29). - С. 69-81. 14. Тронстад Л. Клиническая эндодонтия / Лейф Тронстад; Пер. с англ.; Под ред. проф. Т.Ф.Виноградовой. – 2е изд. – М.: МЕДпрессинформ, 2019. – 288 с 15. Харгривз Кеннет М. Эндодонтия / Кеннет М. Харгривз, Луис Г. Берман; веб-редактор Илан Ротштейн; пер. с англ. под ред. А. В. Митронина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1040 с. 16. Хафизов Р.Г. Современные этиологические, диагностические и лечебные аспекты пульпита / Р.Г. Хафизов, Ф.А. Хафизова, Д.А. Азизова, Д.И. Шайхутдинова – Казань: Казан. ун-т, 2015. – 74 с. 17. Хюльсманн Михаэль, Шефер Эдгар. Проблемы эндодонтии. - М.: Азбука, 2015. — 586 с. 18. Чижевский И.В., Стуликова В.С. Витальная ампутация пульпы во временных зубах // Проблемы экологии и медицины. - 2012. - Т. 16. - № 1-2. С. 7-11. 19. Ширяк Т.Ю., Сафина Р.М., Ахметова Г.М. Витальная пульпотомия во временных зубах // Сборник: Стоматологическое здоровье детей в XXI веке. Евразийский конгресс сборник научных статей. Казанский государственный медицинский университет. - 2017. - С. 284-287 20. Ширяк Т.Ю., Салеев Р.А. Эффективность лечения пульпита временных зубов методом витальной пульпотомии // Стоматология для всех. - 2016. № 4. С. 20-25. 29