ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ А.А.Цхай, К.В.Марусин, Т.Н.Пятковская

реклама

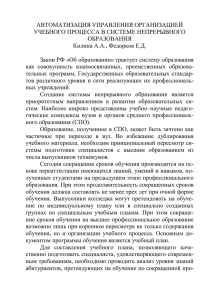

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ А.А.Цхай, К.В.Марусин, Т.Н.Пятковская Алтайский государственный технический университет, Барнаул, тел./факс (3852)367038, e-mail taa@agtu.secna.ru Введение. Анализ опыта применения геоинформационных технологий показывает перспективность их приложения в задачах управления университетом с разветвленной территориальной структурой и большим ареалом влияния [1, 2]. В работе рассматриваются некоторые принципы и методы эффективной реализации геоинформационной системы (ГИС) органов управления крупным университетом на примере АГТУ. 1. Построение ГИС для управления университетом. Информационная система органов управления университетом представляет собой совокупность взаимосвязанных специализированных информационных систем (ИС), которые действуют в рамках функциональных подразделений. Внедрение геоинформационных технологий, по нашему мнению, должно осуществляться путем встраивания в общую информационную систему дополняющей ее геоинформационной компоненты, которая реализует специфические методы хранения, обработки и анализа пространственной и пространственно-привязанной информации, существенно не нарушая при этом сложившейся структуры системы. Речь идет о расширении информационного наполнения (возможности ввода, редактирования и хранения пространственных данных) и функциональности (операции пространственного анализа данных, картографическое представление результатов) специализированных информационных систем. Пространственные и пространственно-привязанные данные можно разделить по их географической принадлежности, назначению и особенностям обработки и анализа на две группы: внешние (географические) данные и внутренние (кадастровые) данные. При решении задач стратегического анализа и планирования часто бывает весьма полезно, а иногда и просто необходимо, использовать кроме пространственных данных (карт территорий) дополнительные регионоведческие сведения атрибутивного характера (географические атрибутивные данные): экономическую информацию, демографические данные и т.д. Кадастровые данные относятся к территории, принадлежащей вузу, т.е. к объектам его материального хозяйства (здания, инженерные и коммуникационные сети и т.д.). Методические и технические аспекты ГИС кадастровых данных достаточно полно разработаны в рамках программы «Ведомственного кадастра вузов» и здесь обсуждаться не будут [3]. Изложенные выше соображения позволяют предложить принципиальную схему геоинформационной компоненты общей информационной системы органов управления университета, основными элементами которой являются: хранилище географических пространственных и атрибутивных данных (географический информационный сервер или ГИС-сервер) и геоинформационные программные средства, встроенные в специализированные информационные системы подразделений и служб (рис. 1). 2. Примеры решения управленческих задач. А. Оценка ресурсного потенциала районов. Ресурсный потенциал района суть возможность получить в университет с данной территории наибольшее число студентов при наименьших затратах на их привлечение. Интегральный показатель потенциала есть весовая функция от большого числа факторов: численности населения соответствующего возраста (16-17 лет), популярности университета на исследуемой территории, доходов населения, качества подготовки выпускников средних школ и т.д. Популярность вуза в районе может быть оценена численно как отношение поданных заявлений в данный университет к общему числу потенциальных абитуриентов, а качество школьной подготовки характеризуется отношением числа зачисленных в университет к общему числу абитуриентов из исследуемого района. C помощью специализированного ГИС-приложения для задач маркетинга, реализующего пространственные операции многофакторного зонирования и наложения (overlay), вычисляется и картографически отображается интегральный показатель ресурсного потенциала (см рис.2). В. Оценка и пространственная структуризации ареала влияния крупного университета Пусть под ареалом влияния понимается территория, с которой университет черпает ресурсы клиентов, т.е. абитуриентов. Задача состоит в том, чтобы очертить географические границы этого ареала, а также провести его пространственную структуризацию, т.е. выделить внутри ареала «сильные» и «слабые» по степени влияния зоны. В качестве численного критерия оценки степени влияния может быть выбрано следующее соотношение: К=А/Р где К - коэффициент влияния; А - среднее за 5 лет число абитуриентов с выбранной территории. Р - средняя за пять лет численность населения на данной территории. Для проведения анализа с ГИС-сервера запрашиваются с помощью информационнопоисковой системы следующая информация: объекты слоя областей для РФ, а также выборка из общих демографических данных для регионов РФ. С помощью ГИС программных средств, размещенных на рабочем месте аналитика, проводится реляционное связывание баз данных по населению, полученных с ГИС-сервера и баз данных об абитуриентах, полученных из ИС приемной комиссии, расчет критерия влияния и картографическое отображение. Результат вполне предсказуем, наиболее сильное влияние будет наблюдаться в регионе непосредственного расположения университета. Далее проводится пространственная структуризация этого региона, в данном случае Алтайского края, на уровне административных районов. Для чего используются соответствующие слои и базы данных (слой районов и база общих демографических данных по районам). 3. Оценка эффективности рекламной компании по привлечению абитуриентов. Пусть стоит задача оценки эффективности рекламных мероприятий по привлечению абитуриентов, проведенных на территории ареала влияния университета в пределах региона. В качестве пространственных объектов анализа рассматриваются административные районы региона, а за численный критерий оценки – «себестоимость» одного абитуриента, которая определяется как: Ц = Р/Ч где Ц – себестоимость абитуриента (руб/чел) Р – затраты на проведение рекламной компании в данном районе (руб) Ч – число абитуриентов по району (чел). Для проведения анализа привлекаются пространственные данные ГИС-сервера (объекты слоя районов), данные по абитуриентам из ИС приемной комиссии и финансовоэкономическая информация из ИС бухгалтерии. Результат анализа представляется в виде картограммы показателя эффективности (Ц) по районам. Заключение. Предложена принципиальная схема организации геоинформационной компоненты общей информационной системы органов управления университетом. Литература 1. ArcReview: №№ 1, 2, 4, 2000. 2. ГИС Ежегодник 96-97: Издательство ГИС-ассоциации, М., 1998. 3. Приказ Министерства Образования РФ №3 от 31.05.1999г. «О создании ведомственного кадастра Минобразования России». Рис. 1. Структура ГИС-сервера и схема его взаимодействия с конечными пользователями Рис. 2. Интегральный показатель ресурсного потенциала районов. ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ДОКЛАД