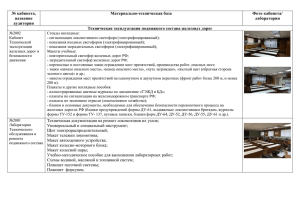

Конспект для проведения занятий по изучению электровоза 2ЭС4К «ДОНЧАК». и размеры.

реклама