Е.Р. Ватсон, Москва О природе фонетических ошибок, связанных с категориями

реклама

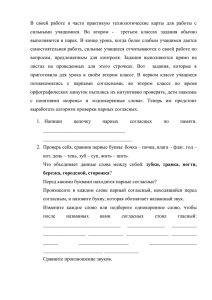

Е.Р. Ватсон, Москва О природе фонетических ошибок, связанных с категориями звонкости/глухости и напряженности/ненапряженности согласных в русском и английском языках Среди фонетических ошибок, составляющих русскоязычный акцент в английской речи, особое место занимают ошибки, напрямую связанные с категориями звонкости/глухости и напряженности/ненапряженности согласных. К таким ошибкам в первую очередь следует отнести 1) отсутствие аспирации у глухих взрывных согласных в сильной позиции; 2) полное оглушение звонких согласных на конце слова, например, произнесение good [ÖQt] вместо [ÖQÇ]; 3) озвончение глухих согласных в позиции перед звонкими, например, birthday [ˈÄPWaÇÉf] вместо [ˈÄPWqÇÉf]; anecdote [ˈNåfÖÇPQí] вместо [ˈNåfâÇPQí]; 4) оглушение звонких согласных в позиции перед глухими, например, absurd xèéˈëPWÇz вместо= xèÄˈëPWÇz и т.д. Представляется интересным более детально рассмотреть природу данных ошибок и определить пути их преодоления. Безусловно, природа данных ошибок лежит в интерференции родного и иностранного языков. Однако под интерференцией мы здесь понимаем нечто большее, чем обычно принято понимать. Как правило, ошибки подобного рода связаны с переносом не только лингвистического опыта обучаемых, но и лингвистических знаний, имеющихся как у обучаемых, так и у преподавателей – носителей русского языка – в отношении категорий звонкости/глухости согласных, на английский язык. Категория звонкости/глухости согласных хорошо известна носителям русского языка со школьной скамьи в связи с правописанием. Именно поэтому создается ложное впечатление легкости при объяснении, например, материала о том, что английские звонкие согласные не оглушаются полностью на конце слов. К сожалению, знания и опыт, имеющиеся у носителей русского языка в отношении категорий звонкости/глухости, недостаточны для того, чтобы понять характер английских согласных и правильно их произносить. В результате внимательные и старательные студенты рискуют слишком утрированно звонко произносить конечные звонкие согласные, вплоть до появления нейтрального звука после них [ÖQÇè], [ÇfÇè], в то время как менее внимательные и старательные студенты будут продолжать подменять английский полуоглушенный конечный звонкий согласный английским парным глухим, а чаще всего – соответствующим русским глухим согласным. Подобная же картина может наблюдаться и при обучении аспирации: в то время как одни студенты будут изо всех сил добиваться придыхания, зачастую делая это неправильно, другие будут полностью его игнорировать. Здесь встает два вопроса: - Так ли важна категория звонкости/глухости при обучении английскому языку? Если она дает лишь незначительный иноязычный акцент – за исключением случаев с оглушением звонкого согласного в финальной позиции, где может меняться значение слова, – может быть, имеет смысл не тратить стольких усилий на его искоренение? - Не достаточно ли простой имитации при обучении данному фонетическому явлению? Чтобы ответить на эти вопросы, углубимся в суть проблемы. Известно, что категория звонкости/глухости согласных тесно связана с категорией напряженности/ненапряженности. понимается напряженность мускулов Под напряженностью артикулирующих согласных органов речи. Категория в целом также имеет прямое отношение к временныÑм свойствам согласных и к амплитуде взрыва – если речь идет о смычных. Как правило, глухие согласные характеризуются значительно большей напряженностью, чем звонкие – у них боÑльшая продолжительность звучания, у смычных – более шумный взрыв и т.д. Данное явление является лингвистической универсалией, свойственно оно и английскому, и русскому языкам. ЧтоÑ, однако, может варьироваться, это то, какая из данных категорий наиболее важна в том или ином языке. Для русского языка, как и для ряда других языков – славянских и романских в том числе, – более важной является категория звонкости/глухости. Она является различительной и с фонологической точки зрения. Для английского языка категория звонкости/глухости не играет столь существенной роли, в то время как категория напряженности/ненапряженности очень важна – как и для большинства других германских языков. С фонологической точки зрения, по утверждению Jacobson, Fant, Halle, из двух пар оппозиций, определяющих звонкие согласные напряженности/ненапряженности, – по звонкости/глухости именно и оппозиция напряженность/ненапряженность является различительной в английском языке. Это подтверждается и примерами из практики. По наблюдению американского лингвиста А.С. Либермана, «простейший фонетический тест доказывает, что в английских /é= í= â/ придыхание важнее глухости: когда носители романских и славянских языков произносят park ‘парк’ со свойственным им акцентом (то есть с неаспирированным /é/), носители английского языка слышат bark ‘кора’».1 Именно поэтому в специальной лингвистической литературе для различения таких пар английских согласных, как, LéL=¥=LÄLI=LíL=¥=LÇLI=LâL=¥=LÖLI=LëL= ¥= LòL= I= LqL= ¥= LaLI= LÑL= ¥= LîLI= LpL= ¥= LwL и /TL= ¥= LUL, предпочтение отдается терминам fortis и lenis (их можно перевести на русский язык как «сильный» и «слабый», другими словами – напряженный и ненапряженный), а не «звонкий» и «глухой». 1 Показателен в этом отношении и исторический пример одной из попыток использования латинского алфавита для транслитерации китайского языка – так называемой Пиньинской транскрипции – Pinyin transcription. Парные глухие китайские согласные, отличающиеся друг от друга лишь наличием или отсутствием аспирации, представлены в этой системе как пары звонких и глухих: например, согласные, которые в китайском языке произносятся как [p] и [ph], представлены в виде b и p; [t] и [th] – как d и t и т. д. Пиньинская транскрипция – не единственная система транслитерации китайского языка с использованием латинского алфавита. Именно поэтому в английском языке встречаются разные написания таких китайских слов, как названия городов, например, столицы Пекин: Peking и Beijing. Таким образом, мы получаем ответ на первый поставленный нами вопрос: категории звонкости/глухости и напряженности/ненапряженности действительно чрезвычайно важны при обучении носителей русского языка английскому языку. Ошибки, связанные с этими категориями во многих случаях являются фонологическими и не просто придают речи иноязычный акцент, но могут вести к непониманию при коммуникации. Следовательно, в преподавании фонетики английского языка имеет смысл уделять данному аспекту особое внимание. Для ответа на второй вопрос необходимо рассмотреть некоторые физические свойства звонких и глухих согласных, в частности, – картину акустических характеристик шумных согласных в динамике их артикуляции. Для облегчения задачи остановимся на шумных взрывных согласных. В артикуляционно-акустической динамике шумных взрывных согласных в первую очередь выделяются два участка – участок смычки и шумового отрезка. При этом участок шумового отрезка бывает акустически неоднороден: за собственно взрывом обычно следует шум фрикации, возникающий из-за того, что хотя смычка размыкается и быстро, но не мгновенно. После этого может возникнуть также и шум аспирации, создающийся из-за увеличения скорости воздушного потока, проходящего через открытую голосовую щель (С.В.Кодзасов, О.Ф.Кривнова). Безусловно, присутствие различных видов шума, а также степень их выраженности и длительность могут варьироваться для разных звуков в разных языках. Главным образом, это зависит от скорости размыкания смычки и состояния голосовой щели: так, например, при произнесении русских мягких переднеязычных согласных смычка раскрывается сравнительно медленно, и возникает выраженный и длительный участок фрикативного шума; при произнесении глухих взрывных английского языка голосовая щель остается открытой в течение некоторого времени после размыкания смычки, благодаря чему возникает характерный аспиративный шум (там же). Состояние голосовой щели на момент размыкания смычки определяется весьма существенным для нашего исследования признаком – «временем начала озвончения» или «временем включения голоса» – voiсe onset time (VOT). Другими словами VOT – это интервал между моментом размыкания смычки и моментом включения голоса. Принято считать, что озвончение может появляться: до размыкания смычки – отрицательный VOT – при произнесении звонких согласных; через сравнительно длительное время после размыкания смычки – положительный VOT – при произнесении напряженных аспирированных согласных; сразу после размыкания смычки – нулевой VOT – при произнесении ненапряженных глухих согласных. Такова наиболее обобщенная закономерность. Однако для описания артикуляционно-акустической динамики согласных конкретного языка и, тем более, сопоставления разных языков, необходимы более детальные наблюдения и анализ. Обратимся к спектрограммам и осциллограммам звонких и глухих смычных английского и русского языков и попытаемся проанализировать их различия. Ниже приведены три спектрограммы английских согласных [b] и [p]. В первых двух спектрограммах они произносились в одинаковом интервокальном контексте: aba и apa. В третьем случае звуку [p] предшествовал звук [s], за счет чего звук [p] терял аспирацию: aspa. рис. 1 рис. 2 рис. 3 Как мы видим, VOT звонкого согласного [b] (рис. 1) практически совпадает с VOT глухого неаспирированного [p] (рис.3). В обоих случаях голос включается через очень незначительный промежуток времени после размыкания смычки – от 0 до 20 миллисекунд, в отличие от аспирированного [p] (рис.2), когда голос включается через сравнительно длительное время после размыкания смычки – от 60 до 100 мс. На рис. 4 изображена осциллограмма русского слова собака, в котором русский согласный [б] находится в практически том же интервокальном контексте, что и английские согласные [b] и [p] в трех предыдущих примерах. Примечательно, что в данном случае голос включается задолго до размыкания смычки (отрезок CD – звонкая смычка; отрезок ДЕ – размыкание смычки). рис. 4 Еще более показательны примеры, в которых русские звонкие согласные находятся не в интервокальной позиции, где на звонкость смычки могут оказывать влияние предыдущие гласные, а в начале слова. На рис. 5 изображена осциллограмма русского слова бабушка, а на рис. 6 – осциллограмма и спектрограмма русского слова госчиновник. В обоих случаях наблюдается отрицательный VOT – голос включается задолго (от 80 до 100 мс) до размыкания смычки. рис. 5 рис. 6 Таким образом, если рассматривать время размыкания смычки в качестве начала координатной прямой, то время включения голоса при произнесении русских согласных – как глухих, так и звонких, значительно смещено влево, в то время как при произнесении английских согласных оно смещено вправо: рис. 7 Русск. яз. 80-100 мс 0 VOT русск. звонк. Англ.яз. 0 0-20 мс VOT русск. глух. 0-20 мс 60-100 мс VOT англ. зв. VOT англ. гл. В этом и заключается одно из основных отличий в произнесении английских и русских звонких согласных: смычка русского звонкого согласного – звонкая, в отличие от глухой смычки английского звонкого согласного. ассимиляции Именно в этим английских можно словах объяснить типа отсутствие birthday регрессивной [ˈÄPWqÇÉf]; anecdote [ˈNåfâÇPQí]: глухое начало английского звонкого согласного /d/ делает невозможным озвончение предыдущего глухого согласного. В русском же языке наличие такой ассимиляции обусловлено включением голоса задолго до размыкания смычки. Отсюда и ошибки носителей русского языка при произнесении подобных английских сочетаний согласных. Итак, в сравнении с русскими звонкими согласными английские звонкие согласные «полузвонкие», у них глухое начало и звонкий конец, – в отличие от «полнозвонких» русских. Этот факт широко известен в русистике и используется в обучении русскому языку как иностранному2. Представляется весьма целесообразным использовать эти знания и при обучении русскоязычной аудитории английскому языку. Безусловно, если у студентов хорошие способности к имитации и хорошо развит слух, то они могут и интуитивно уловить особенности английских согласных и правильно их произносить. Однако встречается это достаточно редко, особенно во взрослой аудитории, для обучения которой больше подходит аналитический подход, подразумевающий объяснение. Объяснить на практике, что такое VOT, несложно, а если учесть, что это поможет студентам без труда не оглушать английские звонкие согласные на конце слов и перед глухими и не озвончать глухие согласные перед звонкими, а также сделать естественным процесс аспирации, то имеет полный смысл включить изложение этой информации в программу обучения. В таком случае основные характеристики английского консонантизма будут усвоены учащимися в комплексе как единое целое, что в значительной степени облегчит задачу освоения английского произношения. Литература 1. Касаткин, Л.Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М.: «Наука» – Школа «ЯРК», 1999. 2. Кодзасов, С.В. «Просодия обращений». Язык: изменчивость и постоянство. М.: Изд-во Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН, 1998. 3. Кодзасов, С.В., Кривнова, О.Ф. Общая фонетика. М.: 2001. 2 См. у Одинцовой (6) на стр. 21: «Для демонстрации различий в произнесении русских полнозвонких и английских полузвонких согласных можно предложить учащимся закрыть пальцами уши и произнести английское xÇ~z, а затем=xåÇ~z. При произнесении xÇ~z вибрации голосовых связок, предваряющей согласный xÇz, учащиеся не почувствуют. При произнесении же xåÇ~z они ощутят вибрацию до момента образования смычки у согласного xÇz. Следует обратить внимание, что для русских звонких согласных характерно наличие вибрации голосовых связок не только после смычки, но и до нее, как в случае произнесения xåÇ~z.» 4. Ладефогед, П. «МФА и фонетико-фонологический интерфейс». Проблемы фонетики.III. М.: Наука, 1999. 5. Либерман, А.С. «Сильные, слабые и герминированные согласные в германских языках». Проблемы фонетики.II. М.: Изд-во Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН, 1995. 6. Одинцова, И.В. Ритмика, звуки, интонация: практическое пособие по русской звучащей речи. М.: Изд-во МГУ им. М.В.Ломоносова, 1994. 7. Просодический строй русской речи. Ред. Николаева, Т.М. М.: Изд-во Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН, 1996. 8. Роббли, К., Буртон, М. «Ассимиляция по звонкости/глухости в русском языке: фонетические и перцептивные свойства». Проблемы фонетики.III. М.: Наука, 1999. 9. Jacobson, R., Fant, C.G.M., Halle, M. Preliminaries to Speech Analysis: the Distinctive Features and Their Correlates. Cambridge (USA), 1976.