Автореферат () - Институт молекулярной патологии и

advertisement

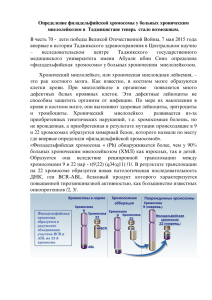

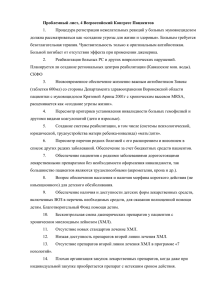

На правах рукописи Качесов Игорь Викторович ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИЕЛОФИБРОЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ И КОРРЕКЦИИ ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА 14.03.02 – патологическая анатомия А В Т О Р Е Ф Е РАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Новосибирск – 2015 Работа выполнена в лаборатории общей патологической анатомии ФГБНУ Института молекулярной патологии и патоморфологии (Новосибирск). Научные руководители: член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор кандидат медицинских наук Непомнящих Лев Моисеевич Долгих Татьяна Юрьевна Официальные оппоненты: Горчаков Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией функциональной морфологии лимфатической системы ФГБНУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (Новосибирск). Кливер Евгений Эдуардович, доктор медицинских наук, заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина МЗ РФ. Ведущая организация: ФГБНУ Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины, отдел общей патологии (Новосибирск). Защита состоится: «_____» _____________ 2015 г. в ___ час. на заседании совета Д 001.037.01 в ФГБНУ Институте молекулярной патологии и патоморфологии по адресу 630117, Новосибирск, ул. Тимакова, 2. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБНУ Института молекулярной патологии и патоморфологии http://pathomorphology.ru Автореферат разослан «_____» ______________ 2015 г. Ученый секретарь Диссертационного совета доктор биологических наук, профессор Молодых Ольга Павловна ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы. В настоящее время во всем мире сохраняется тенденция к увеличению заболеваемости гемобластозами, в том числе и хроническим миелолейкозом (ХМЛ). Согласно современным представлениям, ХМЛ – клональный миелопролиферативный процесс, развивающийся в результате злокачественной трансформации в ранних гемопоэтических клетках-предшественниках, с неизвестной этиологией (Бессмельцев С.С. и др., 2001; Ломаиа Е.Г. и др., 2009; Thiele J., Kvasnicka H.M., 2006). На долю ХМЛ приходится 15 – 20% всех случаев лейкозов у взрослых и 5% – у детей. По статистическим данным, регистрируемая ежегодная заболеваемость ХМЛ варьирует от 0,6 до 1,9 случаев на 100 000 населения, при этом в последние годы отмечается рост заболеваемости ХМЛ у пациентов молодого трудоспособного возраста. В России насчитывается около 6000 больных ХМЛ (Абдулкадыров К.М. и др., 2013). В большинстве случаев (80%) заболевание выявляют в хронической фазе, соответственно у 15 и 5% больных ХМЛ диагностируют в фазах акселерации и бластного криза (Chereda B., Melo J.V., 2015). Клиническая картина болезни по мере прогрессии ХМЛ резко ухудшается и в фазе акселерации и бластного криза характеризуется глубокой тромбоцитопенией с геморрагическими осложнениями, анемией, опухолевой интоксикацией с лихорадкой, потливостью, выраженной слабостью и болями в костях и/или в брюшной полости вследствие органомегалии (Бессмельцев С.С. и др., 2001; Туркина А.Г., 2002; Stevens A., Lowe J., 2000; Godoy C.R. et al., 2015). Важное значение для диагностики ХМЛ и установления клинической фазы имеет гистологическое исследование костного мозга, которое позволяет оценить степень выраженности фиброзной ткани и наличие скоплений бластных клеток, что может быть ранним проявлением прогрессирующей фазы заболевания и бластного криза (Николаенко-Камышова Т.П., 2014; Thiele J., Kvasnicka H.M., 2007). Повышенное количество ретикулиновых волокон, выявляемых методом серебрения, в момент установления диагноза определяется у 40% больных. Увеличение количества ретикулиновых волокон в костном мозге коррелирует с увеличением количества мегакариоцитов, выраженностью спленомегалии и анемии (Бессмельцев С.С., 2001; Lazzarino M. et al., 1986; Varma N. et al., 1997). Однако до сих пор морфологическое исследование костного мозга не включается в прогностическую систему, так как основное внимание сфокусировано на гематологических параметрах (Абдулкадыров К.М. и др., 2013). В то же время, как считают некоторые исследователи, гистологические характеристики являются важными прогностическими признаками прогрессии хронической фазы ХМЛ (Кумас С.М. и др., 2003; Buesche G. et al., 2003; Thiele J. et al., 2006). 1 По одним данным, развитие миелофиброза (МФ) может снижать риск развития бластного криза и может быть ассоциировано с большей продолжительностью жизни (Burkhardt R. et al., 1986). Другие данные говорят о том, что у пациентов с большей плотностью ретикулиновых волокон восстановление кроветворения в период после трансплантации костного мозга протекает хуже, чем у пациентов с меньшими значениями аналогичных показателей (Thiele J. et al., 2005). Следовательно, информация о прогностической значимости МФ противоречива, остается неясным: влияет ли объем опухолевой массы в костном мозге, гистологический тип опухолевого поражения на распространенность МФ при ХМЛ и какова взаимосвязь выраженности, распространенности МФ и клинических проявлений. Вопрос о влиянии современной химиотерапии на МФ при этом заболевании также недостаточно освещен. Цель исследования – изучить патоморфологические особенности МФ при ХМЛ и оценить влияние опухолевого поражения костного мозга и химиотерапии на его выраженность и распространенность для определения клинической и прогностической значимости МФ. Задачи исследования: 1. Установить частоту встречаемости МФ, определить структурные особенности и выраженность МФ в различные фазы ХМЛ и в динамике химиотерапии. С помощью автоматизированного морфометрического исследования оценить распространенность МФ. 2. Определить типы и варианты опухолевого поражения костного мозга в трепанобиоптатах подвздошной кости. Провести автоматизированное морфометрическое исследование распространенности опухолевого поражения костного мозга. 3. Исследовать взаимосвязи МФ с изменением показателей ростков гемопоэза и костномозгового микроокружения в трепанобиоптатах подвздошной кости в различные фазы ХМЛ. 4. Изучить корреляции и ассоциации МФ с различными клиническими факторами. Определить прогностическую значимость МФ. Научная новизна. Впервые установлено, что МФ при ХМЛ встречается у каждого второго пациента, при этом чаще выявляется в фазе акселерации и фазе бластного криза, чем в хронической фазе. В фазе акселерации и фазе бластного криза распространенность как начального, так и выраженного МФ прямо коррелирует с количеством бластов и в костном мозге, и в периферической крови. По данным многофакторного анализа, в фазе акселерации и фазе бластного криза начальный МФ регистрируется, когда процентное содержание незрелых клеток миелоидного ряда в трепанобиоптатах подвздошной кости составляет 30%, выраженный МФ – когда процентное содержание незрелых клеток миелоидного ряда составляет 55% и более от всех клеточных форм. Впервые показано, что более чем у половины пациентов в хронической фазе ХМЛ, достигших оптимального или субоптимального ответа, на 2 фоне двух линий химиотерапии (гидроксикарбамид+интерферон альфа2β, иматиниб) происходит регрессия МФ. Впервые проанализированы взаимосвязи ростков кроветворения и МФ в зависимости от фазы ХМЛ. Обнаружено, что все показатели эритрона у пациентов с выраженным МФ меньше аналогичных показателей у пациентов с отсутствием МФ как в хронической фазе, так и в фазе акселерации и фазе бластного криза. Выявлена обратная корреляция между распространенностью начального и выраженного МФ и уровнем гемоглобина в хронической фазе заболевания, а также в фазе акселерации и фазе бластного криза. Установлено, что взаимосвязи МФ и показателей мегакариоцитарнотромбоцитарной линии в разные фазы ХМЛ различны. В хронической фазе ХМЛ распространенность как начального, так и выраженного МФ прямо коррелирует с уровнем показателей мегакариоцитарно-тромбоцитарной линии. В фазе акселерации и фазе бластного криза корреляция между аналогичными показателями обратная. Впервые исследован клеточный состав костномозгового микроокружения в трепанобиоптатах подвздошной кости при ХМЛ. Обнаружено, что между уровнем показателей эритрона и числом клеток костномозгового микроокружения, отражающих распространенность МФ, существует отрицательная корреляция. Установлены морфологические критерии, отражающие неблагоприятный прогноз ХМЛ: относительная площадь фиброзной ткани (Sотн. фибр.тк.) при начальном МФ более 60%, Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ более 40%. Гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант опухолевого поражения костного мозга в дебюте хронической фазы ХМЛ ассоциирован с развитием рецидива или прогрессии после 1-й или 2-й линии химиотерапии. Теоретическая и практическая значимость. Получены новые знания о характере и распространенности МФ в различные фазы ХМЛ в зависимости от особенностей опухолевого поражения костного мозга и в динамике химиотерапии. Выявленные корреляции и ассоциации МФ с рядом клинических факторов свидетельствуют о его прогностической значимости. Автоматизированное морфометрическое исследование МФ при ХМЛ имеет существенные преимущества по сравнению с оценкой МФ только по шкале Европейского консенсуса. Предложенный нами способ диагностики МФ позволяет объективно оценить патологический процесс: наряду с морфологическими особенностями МФ (наличием и соотношением разных видов волокон), определить его распространенность (площадь фиброзной ткани в трепанобиоптатах). Данные проведенного исследования свидетельствуют о важности комплексного патоморфологического и морфометрического анализа трепанобиоптатов подвздошной кости, при котором необходимо оценивать распространенность начального МФ и выраженного МФ, а также вариант 3 опухолевого поражения костного мозга, которые составляют основу прогноза ХМЛ. Эти показатели целесообразно включить в прогностическую шкалу ХМЛ. Основные положения, выносимые на защиту. 1. В активной фазе ХМЛ у каждого второго пациента выявляется МФ. Вне зависимости от фазы ХМЛ отмечается сочетание начального и выраженного МФ. Выраженный МФ встречается чаще, чем начальный в обеих фазах ХМЛ. В фазе акселерации и фазе бластного криза распространенность выраженного МФ превышает данный показатель в хронической фазе. Наибольшая распространенность начального МФ наблюдается при рецидиве ХМЛ. На фоне успешного лечения отмечается регрессия МФ. 2. В трепанобиоптатах костного мозга опухолевый клон в хронической фазе заболевания преимущественно имеет диффузный рост. Гранулоцитарный вариант опухолевого поражения костного мозга встречается чаще, чем гранулоцитарно-мегакариоцитарный. Независимо от варианта опухолевого поражения костного мозга имеется прямая корреляция между распространенностью МФ и числом мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости. Опухолевый рост в фазе акселерации и фазе бластного криза чаще носит диффузный характер. В этой фазе ХМЛ распространенность как начального, так и выраженного МФ прямо коррелирует с числом бластов в костном мозге и периферической крови. 3. Наибольшее угнетение эритрона отмечается при выраженном МФ, степень угнетения коррелирует с распространенностью МФ в любую фазу ХМЛ. Изменения мегакариоцитарно-тромбоцитарной линии неоднозначны: в хронической фазе ХМЛ распространенность МФ прямо коррелирует с показателями мегакариоцитарно-тромбоцитарной линии, в фазе акселерации и фазе бластного криза корреляция между аналогичными показателями обратная. Все показатели гранулоцитарного звена гемопоэза являются наибольшими при выраженном МФ. У пациентов, ответивших на химиотерапию, взаимосвязи МФ и кроветворных ростков аналогичны взаимосвязям, присущим активной фазе ХМЛ. Между уровнем показателей эритрона и числом клеток костномозгового микроокружения, отражающих распространенность МФ, наблюдается отрицательная корреляция. 4. В хронической фазе ХМЛ начальный МФ ассоциирован с такими факторами, как дизмегакариоцитопоэз и гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант опухолевого поражения костного мозга, выраженный МФ – с аналогичными факторами, а также с проводимой химиотерапией (гидроксикарбамид+интерферон альфа-2β, иматиниб). В фазе акселерации и фазе бластного криза начальный МФ развивается при числе незрелых клеток миелоидного ряда в трепанобиоптате подвздошной кости, равном 30% и более, выраженного МФ – при числе незрелых клеток миелоидного ряда, равном 55% и более. Относительная площадь фиброзной ткани при начальном МФ более 60%, а при выраженном МФ более 40%, а также гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант опухолевого поражения кост4 ного мозга являются неблагоприятными прогностическими факторами. Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Всероссийской конференции, посвященной 155-летию кафедры патологической анатомии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова «Актуальные вопросы патологической анатомии в мирное и военное время» (СанктПетербург, 2014), 7-й Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» (Новосибирск, 2015), межлабораторной научной конференции ФГБНУ «Институт молекулярной патологии и патоморфологии» (Новосибирск, 2015). Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 8 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертаций, получен 1 патент на изобретение. Объем и структура диссертации. Содержание диссертации изложено на 115 страницах компьютерного текста. Диссертация состоит из введения, обзора литературы – 1 глава, характеристики клинических наблюдений и методов исследования – 1 глава, результатов собственных исследований – 2 главы, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Текст иллюстрирован 26 таблицами и 17 рисунками. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Общая характеристика клинических наблюдений. В работе пред­ с­ тав­­лены результаты клинико-морфологического обследования 88 пациентов с ХМЛ (52 мужчины, 36 женщин в возрасте от 16 до 82 лет, средний возраст – 55,8±1,9 лет), находившихся на лечении в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» с 2006 по 2013 годы. Контрольную группу составили 50 человек без гематологических заболеваний и анемического синдрома (30 мужчин, 20 женщин, средний возраст – 44,73±2,48 лет), у которых исследованы показатели периферического звена эритрона. У 10 из них с целью исключения диагноза гемобластоза проводили цитологическое исследование костномозгового компартмента эритрона и патоморфологическое изучение трепанобиоптатов подвздошной кости. Хроническая фаза ХМЛ была выявлена в 60% случаев (53 человека). Фазу акселерации и фазу бластного криза рассматривали в совокупности, эта группа была представлена 40% пациентов (35 человек). Дебют заболевания наблюдался в 47% случаев (41 пациент), ответ на химиотерапию (полный гематологичсекий ответ, полный цитогенетический ответ, большой цитогенетический ответ) – в 22% (19 человек), рецидив – в 31% случаев (40 человек). Среди пациентов, ответивших на лечение, одну 5 линию химиотерапии (гидроксикарбамид+интерферон альфа-2β) получили 55% больных (11 человек), две (гидроксикарбамид+интерферон альфа-2β, иматиниб) – 45% пациентов (8 человек). У 80% пациентов (32 человека) рецидив наступил после одной линии химиотерапии (гидроксикарбамид+интерферон альфа-2β), у 20% пациентов (8 человек) – после двух линий (гидроксикарбамид+интерферон альфа-2β, иматиниб). У пациентов в хронической фазе ХМЛ гранулоцитарный тип опухолевой инфильтрации костного мозга наблюдался в 2 раза чаще (69% случаев, 37 человек), чем гранулоцитарно-мегакариоцитарный против (31% случая, 16 человек). Методы клинического исследования. Диагноз ХМЛ устанавливали на основании следующих клинико-гематологических данных: лейкоцитоз, миелоцитарный сдвиг, эозинофильно-базофильная ассоциация, анемия, тромбоцитоз или тромбоцитопения, гепато- и спленомегалия и молекулярно-генетических исследований крови и костного мозга, выявляющих Ph-хромосому и/или слитный ген BCR-ABL (Савченко В.Г., 2012). Хроническую фазу заболевания устанавливали на основании отсутствия каких-либо признаков фазы акселерации или бластного криза. Фаза акселерации констатировалась при наличии у больного хотя бы одного из следующих признаков: 15 – 29% бластных клеток в периферической крови/костном мозге, сумма бластов и промиелоцитов ≥ 30% (при этом бластов < 30%), количество базофилов крови ≥ 20%, тромобоцитопения < 100×109/л, не связанная с терапией. Бластный криз диагностировали при наличии в крови или в костном мозге ≥ 30% бластных клеток или при появлении экстрамедуллярных очагов кроветворения (кроме печени и селезенки) (Савченко В.Г., 2012). Результаты терапии ХМЛ оценивали по данным гематологического, цитологического и молекулярного методов исследования. Согласно критериям международной организации European Leukemia Net (2009), пациентов разделяли на три группы в соответствии с характеристикой ответа на терапию иматинибом: оптимальный, субоптимальный или неудача терапии (Barosi G. et al., 2005; Baccarani M. et al., 2009). Наличие анемии у пациентов регистрировали при уровне гемоглобина в периферической крови менее 120 г/л. Для определения степени тяжести анемии использовали классификацию ВОЗ: легкая анемия – Hb ≥ 95 г/л, умеренная – 80 – 94 г/л, выраженная – 65 – 79 г/л и тяжелая – менее 65 г/л. Прогноз пациентов с ХМЛ определяли по системам J.E. Sokal, EURO и ГНЦ РАМН – 98 (Савченко В.Г., 2012). Клинико-морфологические исследования выполнены с информированного согласия испытуемых и в соответствии с этическими нормами Хельсинской Декларации (2000). Цитологические методы исследования периферической крови и костного мозга. Для исследования показателей центрального и периферического звеньев гемопоэза в динамике химиотерапии использовали мазки 6 периферической крови и аспираты костного мозга, окрашенные по методу Романовского-Гимзы. Подсчет показателей гемограммы осуществляли на гематологическом анализаторе «Sysmex XT – 2000i». Гемограмма включала в себя показатели гемоглобина и эритроцитов, число лейкоцитов, лейкоцитарную формулу, число тромбоцитов. Подсчет миелокариоцитов осуществляли в камере Горяева (на 400 ядросодержащих клеток костного мозга). Миелограмма содержала данные о процентном содержании бластов, клеток эритроидного, миелоидного, мегакариоцитарного и лимфоидного рядов. Кроме того, определяли абсолютное число мегакариоцитов во всём препарате, а также проводили подсчет клеток костномозгового микроокружения (на 400 ядросодержащих клеток): ретикулоцитов, остеобластов, фибробластов, адипоцитов, адвентициальных клеток, эндотелиоцитов, макрофагов. Патоморфологическое исследование трепанобиоптатов подвздошной кости. Трепанобиопсию проводили по строгим медицинским показаниям в области задневерхней ости подвздошных костей (левой или правой) с помощью цилиндрической иглы, длиной около 15,5 см. С иглой извлекали трепанобиоптаты длиной 3 – 4 см, которые помещали в 10% нейтральный формалин. Далее в течение 48 – 72 ч образцы декальцинировали в растворе ЭДТА (Трилон Б). Обезвоживание и пропитывание тканей парафином проводили в автомате для обработки тканей STP-120. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по ван Гизону, импрегнировали серебром по Гомори. В срезах трепанобиоптатов подвздошной кости толщиной 4 мкм, окрашенных гематоксилином и эозином, в 20 случайных полях зрения, при увеличении в 400 раз, определяли относительную площадь гемопоэтической, жировой и костной ткани, синусоидов, а также опухолевой ткани. В зависимости от морфологии и распределения мегакариоцитов в костномозговых секциях ХМЛ классифицировали на гранулоцитарный и гранулоцитарно-мегакариоцирный варианты (Georgii A. et al., 1980; Burkhardt R. et al., 1986). Гранулоцитарный вариант характеризовался пролиферацией гранулоцитарного ростка с низким, нормальным или повышенным числом мегакариоцитов, которые имели типичную карликовую форму, так называемые микромегакариоциты. Билинейный гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант проявлялся всегда повышенным числом плеоморфных с топографической дизорганизацией мегакариоцитов (Bartl R. et al., 1993). Выраженность МФ оценивали по шкале Европейского консенсуса (Thiele J. et al., 2005). Миелофиброз 1-й степени (рыхло расположенные ретикулиновые волокна, преимущественно в периваскулярных зонах) расценивали как начальный фиброз, МФ 2-й и 3-й степеней (увеличение количества диффузно расположенных ретикулиновых волокон с очаговыми скоплениями коллагеновых волокон или их утолщенными пучками) – как выраженный (Tadmor T. et al., 2013). 7 Морфометрическое исследование МФ проводили с использованием программы анализа изображений AxioVision 4.6, камеры Axio Cam, микроскопа Zeiss, компьютера. В парафиновых срезах трепанобиоптатов подвздошной кости, толщиной 4 мкм, импрегнированных серебром по методу Гомори и окрашенных по методу ван Гизона, при увеличении в 200 раз, измеряли абсолютную площадь фиброзной ткани. Абсолютную площадь гемопоэтической и опухолевой ткани измеряли в срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Изучали все костномозговые полости одного среза, что соответствовало 5 – 7 полям зрения микроскопа и 20 – 30 полям зрения камеры (в зависимости от размера среза). Площадь одного поля зрения камеры составляла 364000 мкм2. При сложении площадей фиброзной ткани во всех полях зрения камеры получали суммарную абсолютную площадь фиброзной ткани в пределах одного среза (Sфибр.тк.). Аналогичным образом получали суммарную абсолютную площадь гемопоэтической (Sгемопоэт.тк.) и опухолевой тканей (Sопух.тк.). Затем вычисляли относительную площадь фиброзной ткани: Sотн.фибр.тк. = Sфибр.тк./Sгемопоэт.тк. × 100%. Относительную площадь опухолевой ткани вычисляли по формуле: Sотн.опух.тк. = Sопух.тк./(n × 364000) × 100%, где n – число проанализированных полей зрения. Методы статистического анализа. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы SPSS (версия 17.0). Результаты представлены в виде M±σ, где М – среднее арифметическое значение, σ – стандартное отклонение, а также M±m, где М – среднее арифметическое значение, m – ошибка средней арифметической. Проверку соответствия выборок анализируемых данных по Sотн.фибр.тк. и Sотн.опух.тк. нормальному закону распределения проводили по критерию Шапиро-Уилка. Сравнения средних значений различных выборок производили с помощью U-теста по методу Манна и Уитни (непараметрического теста), который применяется в случае, когда выборки из переменных не подчиняются нормальному распределению. Сравнение средних значений различных выборок из переменных, подчиняющихся нормальному распределению, осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента. Связь между двумя переменными определяли с помощью коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмана. Для однофакторного и многофакторного анализа использовали модель логистической регрессии. Критериями достоверности считали значения вероятности ошибки р<0,05 и отношения шансов (OR)>1,0. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ Характеристика миелофиброза при хроническом миелолейкозе в дебюте и рецидиве. Продолжительность заболевания с момента появления первых симптомов до момента постановки диагноза составила 7,5±3,2 мес. Частота МФ при ХМЛ составила 50%. При этом у пациентов в фазе 8 50% 40% 30% 20% 10% 0% начальный МФ выраженный МФ сочетание начального и выраженного МФ Рис. 1. Соотношение разных вариантов миелофиброза в хронической фазе ( ), а также фазе акселерации и бластного криза ( ) при хроническом миелолейкозе, %. Таблица 1. Относительная площадь фиброзной ткани в хронической фазе, фазе акселерации и фазе бластного криза у пациентов с хроническим миелолейкозом (М±σ) Фаза Относительная площадь фиброзной ткани (%) при начальном МФ при выраженном МФ 17,7±22,9 30,7±32,6* Хроническая, n=28 Акселерации и бластно18,8±28,7 39,2±40,5# го криза, n=11 р 0,650 <0,001 * Примечание. МФ – миелофиброз; – р<0,001 по сравнению с показателем в хронической фазе при начальном МФ; # – p<0,001 по сравнению с показателем в фазе акселерации и фазе бластного криза при начальном МФ. акселерации и фазе бластного криза МФ встречался чаще, чем у пациентов в хронической фазе ХМЛ (соответственно в 79 и 46%). Как начальный, так и выраженный МФ в хронической фазе, а также в фазе акселерации и фазе бластного криза наблюдались практически с одинаковой частотой – 30%. Чаще определялось сочетание начального и выраженного МФ: у 40% пациентов в хронической фазе и у 46% пациентов в фазе акселерации и фазе бластного криза (рис. 1). Обнаружено, что у пациентов как в хронической фазе, так и в фазе акселерации и фазе бластного криза Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ оказалась больше, чем при начальном МФ (p<0,001) (табл. 1). В фазе акселерации и фазе бластного криза Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ достоверно (р1,2<0,001) превысила аналогичный показатель в хронической фазе. Анализ взаимосвязи МФ и опухолевой ткани показал, что относительная площадь опухолевой ткани у пациентов в хронической фазе МФ составила 60,7±18,8% и не отличалась от аналогичного показателя у пациентов в фазе акселерации и фазе бластного криза, который составил 59,0±18,7%. 9 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Гранулоцитарный вариант Диффузный тип Очаговый тип Гранулоцитарномегакариоцитарный вариант Рис. 2. Частота разных вариантов опухолевой инфильтрации костного мозга у пациентов с хроническим миелолейкозом в хронической фазе заболевания, %. У пациентов в хронической фазе ХМЛ гранулоцитарный вариант опухолевой пролиферции наблюдался в 2 раза чаще, чем гранулоцитарно-мегакариоцитарный (69% случаев против 31% случая). Очаговый тип опухолевой пролиферации встречался у 5 человек (10%), диффузный – у 48 человек (90%) (рис. 2). При очаговом типе гранулоцитарный вариант был выявлен у 3 человек (6%), гранулоцитарно-мегакариоцитарный – у 2 человек (4%). При диффузном типе гранулоцитарный вариант обнаружен у 46 больных (64%), гранулоцитарно-мегакариоцитарный – у 16 пациентов (26%). Таким образом, в хронической фазе ХМЛ наиболее часто встречался гранулоцитарный вариант диффузного типа опухолевого поражения костного мозга, реже всего – гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант очагового типа. В фазе акселерации и фазе бластного криза диффузный тип опухолевой пролиферации был выявлен у 30 пациентов (86% случаев), очаговый тип – у 5 человек (14% случаев). При гранулоцитарном варианте опухолевой пролиферации у пациентов в хронической фазе заболевания Sотн.фибр.тк. при начальном и при выраженном МФ не различались между собой, а при гранулоцитарно-мегакариоцитарном варианте Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ превысила таковую при начальном МФ (р<0,001) (табл. 2). У пациентов с гранулоцитарно-мегакариоцитарным вариантом Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ превысила аналогичный показатель у пациентов с гранулоцитарным вариантом (р=0,006 и р=0,017 соответственно). В хронической фазе ХМЛ при обоих вариантах опухолевой пролиферации обнаружена прямая корреляция между Sотн.фибр.тк. и числом мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости (r=0,619, р=0,032 и r=0,517, р=0,006 при начальном и выраженном МФ соответственно). При гранулоцитарном варианте, кроме того, Sотн.фибр.тк. прямо коррелировала с числом карликовых мегакариоцитов (r=0,703, р=0,016 и r=0,643, р=0,014 при начальном и выраженном МФ соответственно). В хронической фазе ХМЛ, независимо от варианта опухолевой пролиферации, у пациентов с дизмегакариоцитопоэзом значения Sотн.фибр. 10 Таблица 2. Относительная площадь фиброзной ткани при гранулоцитарном и гранулоцитарно-мегакариоцитарном вариантах хронического миелолейкоза в хронической фазе заболевания (М±σ) Подтип ХМЛ Относительная площадь фиброзной ткани (%) при начальном МФ при выраженном МФ 5,8±14,2 5,9±15,2 Гранулоцитарный, n=31 Гранулоцитарно-мегака11,3±24,4 30,5±41,5* риоцитарный, n=14 р 0,310 0,006 Примечание. В этой и следующей таблице: МФ – миелофиброз; * – р<0,001 по сравнению с показателем при гранулоцитарно-мегакариоцитарном варианте. Таблица 3. Относительная площадь фиброзной ткани при наличии и отсутствии дизмегакариоцитопоэза у пациентов в хронической фазе хронического миелолейкоза (М±σ) Дизмегакариоцитопоэз Есть, n=15 Нет, n=16 р Относительная площадь фиброзной ткани (%) при начальном МФ при выраженном МФ 8,1±18,1 17,8±31,5 7,8±31,5 13,2±26,3 0,018 0,005 тк. при начальном и выраженном МФ оказались достоверно больше, чем аналогичные показатели у пациентов без дизмегакариоцитопоэза (р=0,018 и р=0,005 соответственно) (табл. 3). В фазе акселерации и фазе бластного криза Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ (21,4±32,1%) была достоверно больше (р=0,006), чем при начальном МФ (13,0±23,4%). Относительные площади фиброзной ткани при выраженном и начальном МФ прямо коррелировали с процентным содержанием бластов в миелограмме (r=0,414, p=0,014 и r=0,314, p=0,040 соответственно), процентным содержанием бластов в трепанобиоптатах подвздошной кости (r=0,311, p=0,046 и r=0,531, p=0,021 соответственно) и процентным содержанием бластов в периферической крови (r=0,437, p=0,025 и r=0,697, p=0,007). Вне зависимости от фазы ХМЛ, обнаружена прямая корреляция между продолжительностью заболевания с момента появления первых жалоб до момента постановки диагноза и Sотн.фибр.тк. (р=0,009, r=0,873 и р=0,015, r=0,702 при начальном и выраженном МФ соответственно). Начальный МФ ассоциирован с продолжительностью болезни более 4 мес (р=0,018, OR 59,13, 95% CI 7,58 – 274,15), выраженный МФ – c продолжительностью ХМЛ более 7 мес (р=0,008, OR 85,09, 95% CI 10,19 – 379,72). Характеристика миелофиброза при хроническом миелолейкозе у пациентов, ответивших на лечение. Группу пациентов, ответивших на лечение (оптимальный, субоптимальный ответ), составили 19 человек. 11 Таблица 4. Относительная площадь опухолевой ткани и фиброзной ткани у пациентов в дебюте, рецидиве хронического миелолейкоза и при ответе на химиотерапию (М±σ) Фаза заболевания 1. Дебют, n=41 2. Ответ на химиотерапию, n=19 3. Рецидив, n=40 р Относительная площадь Относительная фиброзной ткани (%) площадь опухолевой ткани (%) при начальном МФ при выраженном МФ 62,2±15,8 7,1±15,4 14,8±27,4* 0 3,5±8,6 20,1±33,6** 54,4±25,8 19,0±30,8 р1,2; р1,3; р2,3<0,001 22,6±35,7 р1,2; р1,3<0,001 Примечание. МФ – миелофиброз; * – р<0,001 по сравнению с показателем в дебюте заболевания при начальном МФ; ** – p<0,001 по сравнению с показателем у пациентов с ответом на химиотерапию при выраженном МФ. Все пациенты получили две линии химиотерапии: гидроксикарбамид + интерферон альфа-2β, иматиниб. В 68% случаев (13 человек) МФ отсутствовал. У 6 пациентов с выявленным МФ в 4 (21%) случаях отмечено сочетание начального и выраженного МФ, в 2 (11%) – выраженный МФ. Семь человек (54%) из группы больных, у которых МФ отсутствовал на фоне проведённого лечения, не имели МФ изначально до химиотерапии. У пяти человек (38%) присутствовал начальный МФ, у одного больного (8%) – выраженный МФ (МФ-2). У пациентов, ответивших на химиотерапию, Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ (20,1±33,6%) оказалась достоверно больше, чем при начальном МФ (3,5±8,6%). Самая большая Sотн.фибр.тк. при начальном МФ выявлена у пациентов в рецидиве ХМЛ. Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ у пациентов в рецидиве ХМЛ и у больных, ответивших на химиотерапию, достоверно больше, чем у пациентов в дебюте заболевания (табл. 4). По данным однофакторного анализа, к факторам, ассоциированным с начальным МФ в хронической фазе ХМЛ, относятся число мегакариоцитов в трепанобиоптате более 700 (р=0,012, OR=9,36, 95% CI=1,64 – 53,62), число карликовых мегакариоцитов более 300 (p=0,006, OR=9,33, 95% CI=1,91 – 45,58), дизмегакариоцитопоэз (р=0,032, OR=4,80, 95% CI=1,15 – 20,09), гранулоцитарно-мегакариоцитарный тип опухолевого поражения костного мозга (р=0,001, OR=37,50, 95% CI=5,46 – 257,59). Выраженный МФ ассоциирован с числом мегакариоцитов более 1000 в препарате (р=0,034, OR=9,36, 95% CI=7,52 – 73,15), дизмегакариоцитопоэзом (р=0,008, OR=6,32, 95% CI=4,07 – 35,87), гранулоцитарно-мегакариоцитарным типом (р=0,040, OR=65,42, 95% CI=5,46 – 257,59), применением химиотерапии: гидроксикарбамид+интерферон альфа-2β, иматиниб (р=0,018, OR=54,10, 95% CI=3,18 – 308,17). С возрастом и полом как начальный, так и выраженный МФ в хронической фазе ХМЛ не ассоциированы. 12 В фазе акселерации и бластного криза как начальный, так и выраженный МФ не взаимосвязаны с возрастом, полом, числом мегакариоцитов и карликовых мегакариоцитов, дизмегакариоцитопоэзом и гранулоцитарно-мегакариоцитарным типом. При этом начальный МФ ассоциирован с числом незрелых клеток в трепанобиоптате подвздошной кости более 30% (р=0,021, OR=71,35, 95% CI=2,14 – 179,32), выраженный МФ – с числом незрелых клеток более 55% (р=0,017, OR=47,19, 95% CI=9,17 – 148,39). По данным многофакторного анализа, в хронической фазе ХМЛ выявлена ассоциация начального МФ с такими факторами, как дизмегакариоцитопоэз (р=0,032, OR 69,43, 95% CI 2,18 – 306,40) и гранулоцитарномегакариоцитарный тип опухолевого поражения костного мозга (р=0,046, OR 70,42, 95% CI 3,99 – 215,18), выраженного МФ – с аналогичными факторами (р=0,006, OR 50,13, 95% CI 4,85 – 372,10 и р=0,002, OR 16,32, 95% CI 5,12 – 118,12 соответственно), а также проводимой химиотерапией (гидроксикарбамид+интерферон альфа-2β, иматиниб) (р=0,017, OR 109,34, 95% CI 23,25 – 216,08). В фазе акселерации и бластного криза проведение многофакторного анализа обнаружило ассоциацию начального МФ с числом незрелых клеток миелоидного ряда в трепанобиоптате подвздошной кости 30% и более (р=0,003, OR 118,38, 95% CI 18,0 – 309,30), выраженного МФ – с числом незрелых клеток миелоидного ряда 55% и более (р=0,047, OR 26,39, 95% CI 5,10 – 97,21). Изучение взаимосвязи миелофиброза и эритрона. В дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ, а также в дебюте фазы акселерации и бластного криза наименьшие значения общего числа эритроидных клеток в костном мозге, числа эритроцитов в периферической крови и уровня гемоглобина обнаружены при выраженном МФ, наибольшие значения данных показателей обнаружены у пациентов без МФ. Все показатели эритрона в хронической фазе и фазе акселерации и бластного криза были меньше, чем в группе контроля. Выявлено, что уровень гемоглобина в дебюте фазы акселерации или фазы бластного криза достоверно меньше, чем уровень гемоглобина в дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ независимо от наличия МФ и степени его выраженности (р<0,05). В дебюте/рецидиве хронической фазы ХМЛ, а также в дебюте фазы акселерации и бластного криза обнаружены обратные корреляции между Sотн.фибр.тк. и уровнем гемоглобина (соответственно r=-0,477, p=0,048 и r=-0,506, p=0,032 при начальном МФ; r=-0,432, p=0,031 и r=-0,834, p=0,005 при выраженном МФ). У пациентов в дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ при начальном МФ и наличии тяжелой анемии значение Sотн.фибр.тк больше, чем у пациентов без анемии и с анемией легкой степени (табл. 5). При выраженном МФ Sотн.фибр.тк. у всех анемичных пациентов достоверно больше, чем при начальном МФ. 13 Таблица 5. Относительная площадь фиброзной ткани при начальном и выраженном миелофиброзе у пациентов в дебюте или рецидиве хронической фазы хронического миелолейкоза при анемии различной степени выраженности (M±σ) Относительная площадь фиброзной ткани (%) Анемия р´ при начальном МФ при выраженном МФ 1. Нет, n=19 6,9±20,1 7,9±20,1 р´=0,128 2. Легкая, n=28 9,4±15,1 19,3±29,6 р´=0,012 3. Умеренная, n=16 10,1±13,3 24,5±21,4 р´=0,033 4. Выраженная, n=10 12,5±12,4 45,4±23,4 р´=0,005 5. Тяжелая, n=8 15,6±12,2 62,3±24,6 р´=0,007 р1,5=0,018 р1,5=0,048 р р2,5=0,032 р2,3=0,086 р3,5=0,050 р4,5=0,053 Таблица 6. Относительная площадь фиброзной ткани при начальном и выраженном миелофиброзе у пациентов в дебюте фазы акселерации или фазы бластного криза хронического миелолейкоза при анемии различной степени выраженности (M±σ) Относительная площадь фиброзной ткани (%) Анемия р´ при начальном МФ при выраженном МФ 1. Легкая, n=22 6,4±7,0 18,5±23,1 р´=0,004 2. Умеренная, n=6 10,5±18,9 34,7±53,3 р´=0,039 3. Выраженная, n=4 26,3±45,6 51,7±49,6 р´=0,002 4. Тяжелая, n=3 43,5±40,3 65,4±29,8 р´=0,036 р1,3=0,034 р1,3=0,003 р1,4=0,037 р1,4=0,022 р р2,3=0,018 р2,3=0,019 р2,4=0,006 р2,4=0,009 р3,4=0,017 р3,4=0,001 В дебюте фазы акселерации и бластного криза анемия обнаружена у всех пациентов. При этом как при начальном, так и при выраженном МФ наибольшие значения Sотн.фибр.тк отмечены при анемии тяжелой степени, наименьшие – при анемии легкой степени (табл. 6). При анемии любой степени выраженности относительная площадь фиброзной ткани при выраженном МФ превысила таковую при начальном МФ. Обнаружено, что при начальном МФ у пациентов с выраженной и тяжелой анемией в дебюте фазы акселерации и бластного криза значение Sотн.фибр.тк. достоверно больше (р<0,05), чем аналогичный показатель в дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ. При выраженном МФ, вне зависимости от степени тяжести анемии, достоверных различий Sотн. фибр.тк. между этими группами не выявлено. 14 Изучение ассоциаций миелофиброза и мегакариоцитарно-тромбоцитарной линии. При анализе мегакариоцитарной линии обнаружено, что у пациентов с ХМЛ в дебюте или рецидиве хронической фазы наибольшие значения общего числа мегакариоцитов и карликовых мегакариоцитов в трепанобиоптатах подвздошной кости, а также числа тромбоцитов в периферической крови наблюдались при выраженном МФ (соответственно 511,6±122,8, 167,4±29,4 и 424,8±113,1×109/л). При начальном МФ эти показатели были ниже (соответственно 386,6±146,9, 129,5±56,7 и 404,5±115,6×109/л). Вне зависимости от наличия МФ, общее число мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости и число тромбоцитов в периферической крови превышали соответствующие показатели контрольной группы (соответственно 10,1±2,3 и 215,4±98,8×109/л). Карликовые мегакариоциты в группе контроля отсутствовали. У пациентов в дебюте фазы акселерации и бластного криза, в отличие от хронической фазы ХМЛ, наибольшие значения общего числа мегакариоцитов и карликовых мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости, а также числа тромбоцитов в периферической крови отмечались при отсутствии МФ (соответственно 395,13±165,5, 282,8±161,8 и 406,3±122,3×109/л), наименьшие – при выраженном МФ (соответственно 225,5±90,6, 154,0±85,3 и 219,3±92,2×109/л). Вне зависимости от наличия МФ, общее число мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости превышало соответствующий показатель контрольной группы. Карликовые мегакариоциты в группе контроля отсутствовали. При отсутствии МФ и при начальном МФ число тромбоцитов в периферической крови было, соответственно, в 1,9 и 1,5 раза больше, чем в контрольной группе. У пациентов с выраженным МФ число тромбоцитов не отличалось от аналогичного показателя в группе контроля. В дебюте фазы акселерации и бластного криза показатели общего числа мегакариоцитов и карликовых мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости, а также числа тромбоцитов в периферической крови были обратно пропорциональны процентному содержанию бластов в миелограмме (r=-0,679, p=0,009, r=-0,759, p=0,012 и r=-0,810, p=0,004 соответственно), процентному содержанию бластов в трепанобиоптатах подвздошной кости (r=-0,511, p=0,039, r=-0,692, p=0,001 и r=-0,488, p=0,033 соответственно) и процентному содержанию бластов в периферической крови (r=-0,347, p=0,036, r=0,-796, p=0,017 и r=-0,505, p=0,042 соответственно). Вне зависимости от варианта опухолевой пролиферации костного мозга и степени выраженности МФ, у пациентов в хронической фазе ХМЛ обнаружена прямая корреляция между Sотн.фибр.тк. и числом мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости (r=0,619, р=0,032 и r=0,517, р=0,006 при начальном и выраженном МФ соответственно). Кроме этого, при гранулоцитарном варианте выявлена прямая корреляция между Sотн. фибр.тк. и числом карликовых мегакариоцитов (r=0,703, р=0,016 и r=0,643, р=0,014 при начальном и выраженном МФ соответственно). 15 В дебюте фазы акселерации и бластного криза обнаружены обратные корреляции между Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ и показателями общего числа мегакариоцитов и карликовых мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости, а также числом тромбоцитов в периферической крови (r=-0,755, р=0,004; r=-0,638, р=0,017 и r=-0,832, р=0,009 соответственно). Исследование взаимосвязи миелофиброза и гранулоцитарного ростка. У пациентов в дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ все показатели гранулоцитарного звена гемопоэза при наличии МФ (вне зависимости от его выраженности) были выше соответствующих показателей при отсутствии МФ. В дебюте фазы акселерации и бластного криза наибольшие значения всех показателей гранулоцитарного звена наблюдались при выраженном МФ; при начальном МФ эти показатели были выше, чем у пациентов с отсутствием МФ. У всех пациентов в данной фазе заболевания процентное содержание бластов и базофильных клеток в костном мозге было больше, чем в контроле (р<0,05); при этом доля нейтрофильных клеток в миелограмме превышала контрольные значения только у пациентов с МФ. Подобные соотношения сохранялись и при анализе показателей периферической крови – отмечено повышение процентного содержания базофильных клеток (вне зависимости от наличия МФ), а также нейтрофилов (только у пациентов с наличием МФ) по сравнению с контролем. Процентное содержание эозинофилов в костном мозге и в периферической крови в дебюте фазы акселерации и фазы бластного криза не отличалось от группы контроля. У пациентов, ответивших на лечение, взаимосвязь МФ и ростков гемопоэза аналогична изменениям, характерным для активной фазы болезни. Изучение ассоциаций миелофиброза и клеток костномозгового микроокружения. Исследование клеточного состава костномозгового микроокружения в хронической фазе ХМЛ показало, что ретикулярные клетки, остеобласты, фибробласты и макрофаги в большем количестве представлены в дебюте заболевания (p<0,05). Рецидив ХМЛ характеризуется самым большим количеством адипоцитов и адвентициальных клеток (р<0,05). В дебюте ХМЛ процентное содержание ретикулярных клеток, фибробластов и адипоцитов превышало аналогичные показатели в контрольной группе. В рецидиве ХМЛ процентное содержание фибробластов, адипоцитов и адвентициальных клеток было достоверно больше, чем в контрольной группе. В фазе ответа на лечение все показатели костномозгового микроокружения были сопоставимыми с показателями контрольной группы. При гранулоцитарном типе в активной фазе ХМЛ (дебюте и рецидиве) процентное содержание фибробластов в миелограмме прямо коррелировало с Sотн.фибр.тк. (r=0,643, p=0,015 и r=0,430, p=0,049 в случаях 16 выраженного и начального МФ соответственно), а также с процентным содержанием бластов в миелограмме (r=0,568, p=0,031) и периферической крови (r=0,512, p=0,029). Активная фаза гранулоцитарно-мегакариоцитарного типа ХМЛ характеризовалась прямыми корреляциями между процентным содержанием фибробластов в миелограмме и числом мегакариоцитов в трепанобиоптате подвздошной кости (r=0,517, p=0,002), а также числом тромбоцитов в периферической крови (r=0,615, p=0,034). В фазе дебюта хронической фазы ХМЛ при анализе показателей миелограммы обнаружена обратная корреляция между общим числом эритроидных клеток и фибробластов (r=-0,643, р=0,022), в фазе рецидива – обратная корреляция между общим числом эритроидных клеток и числом макрофагов (r=-0,876, р=0,031). У пациентов в фазе акселерации и бластного криза процентное содержание ретикулярных клеток, остеобластов, фибробластов и адвентициальных клеток достоверно превышало соответствующие показатели контрольной группы. При выраженном МФ обнаружены прямые корреляции между Sотн.фибр.тк. и процентным содержанием фибробластов (r=0,625, p=0,032), эндотелиоцитов (r=0,715, p=0,025) и адвентициальных клеток (r=0,635, p=0,013). Процентное содержание фибробластов обратно коррелировало с общим числом эритроидных клеток в миелограмме (r=-0,634, p=0,033), уровнем гемоглобина (r=-0,523, p=0,002), числом эритроцитов в периферической крови (r=-0,499, p=0,025). Процентное содержание ретикулярных клеток, фибробластов, эндотелиоцитов в дебюте фазы акселерации и бластного криза достоверно превышало соответствующие показатели в дебюте хронической фазы. Клиническая и прогностическая значимость миелофиброза при хроническом миелолейкозе. Обнаружено, что симптомы хронической фазы ХМЛ наиболее часто встречаются у пациентов с МФ по сравнению с пациентами без МФ. У пациентов в дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ наибольшая площадь селезенки отмечена при выраженном МФ (96,7±13,9 см2), наименьшая – в случае отсутствия МФ (65,9±14,5 см2, в контрольной группе – 32,1±10,2 см2). Относительная площадь фиброзной ткани прямо коррелировала с площадью селезенки как при начальном МФ (r=0,549, р=0,006), так и при выраженном МФ (r=0,614, р=0,003). В фазе акселерации и бластного криза ХМЛ частота встречаемости различных симптомов и синдромов у пациентов с наличием МФ и при его отсутствии достоверно не отличалась. Значимых корреляций между Sотн.фибр.тк. и выраженностью спленомегалии и гепатомегалии при начальном и выраженном МФ не обнаружено. Однофакторный анализ показал, что значения Sотн.фибр.тк. более 60% при начальном МФ и более 40% при выраженном МФ, а также гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант опухолевого поражения костного 17 мозга в дебюте хронической фазы ХМЛ ассоциированы с развитием рецидива или прогрессии после 1-й или 2-й линии химиотерапии (р=0,006, OR 87,14, 95% CI 11,17 – 385,01; р=0,013, OR 74,10, 95% CI 9,17 – 203,43 и р=0,025, OR 63,18, 95% CI 7,32 – 107,09 соответственно). В целом, частота МФ при ХМЛ в нашем исследовании оказалась выше, чем в других работах (Lazzarino M. et al., 1986). Это связано с тем, что мы применяли иную методику оценки МФ. Помимо общепринятой шкалы Европейского консенсуса нами использована программа для морфометрического анализа изображений. Вне зависимости от фазы ХМЛ распространенность как начального, так и выраженного МФ прямо коррелирует с продолжительностью заболевания. Это объясняется тем, что естественное течение ХМЛ сопровождается увеличением содержания фиброзных волокон в костном мозге. Выраженность МФ отражает один из этапов развития, на котором было выявлено заболевание (Clough V. et al., 1979). Впервые продемонстрирована количественная взаимосвязь мегакариоцитарной линии и опухолевой ткани в костном мозге. Наши данные развивают концепцию, согласно которой мегакариоцитарная линия патогенетически важна для развития МФ. Основными звеньями патогенеза являются: а) дисплазия мегакариоцитов и их тесная связь с фиброзной тканью; б) повышенное число мегакариоцитов и их предшественников (Wynn T.A., 2007). Впервые нами показано, что при ХМЛ как в дебюте или рецидиве хронической фазы, так и в дебюте фазы акселерации или бластного криза МФ ассоциирован с угнетением центрального и периферического звеньев эритрона. При этом распространенность и выраженность МФ прямо пропорциональна степени угнетения эритрона. Одно из объяснений угнетения эритрона на фоне МФ заключается в замещении фиброзными волокнами и опухолевой тканью гемопоэтических клеток. По аналогии с лимфопролиферативными заболеваниями при опухолевом поражении костного мозга развивается «синдром занятого места» (Демидова А.В., 1985; Морозова В.Т., 1999; Туркина А.Г., 2002) с проявлениями в виде гипоплазии нормальных ростков кроветворения. Нами впервые отмечено, что при одинаковой Sотн.опух.тк. в хронической фазе и фазе акселерации и бластного криза, в последнем случае наблюдается более выраженное угнетение эритрона, ассоциированное с большей Sотн.фибр.тк. при выраженном МФ. Угнетение эритропоэза не во всех случаях объясняется исключительно «вытеснением» нормального кроветворения опухолевой тканью. Среди механизмов, негативно влияющих на костномозговое звено эритрона, ведущую роль играют провоспалительные цитокины, такие как VEGF (Vidović A. et al., 2009) и ИЛ-6 (Reynaud D. et al., 2011), индуцирующие неэффективный эритропоэз. По мере прогрессирования заболевания концентрация провоспалительных цитокинов увеличивается (Vidović A. 18 et al., 2009), что и объясняет более выраженное угнетение эритрона и наличие анемии у всех больных в фазе акселерации и фазе бластного криза. У пациентов, ответивших на химиотерапию, все изменения эритрона при наличии МФ оказались аналогичными изменениям, характерным для пациентов в дебюте и рецидиве заболевания. Однако у больных данной группы без МФ общее число эритроидных клеток в костном мозге и число эритроцитов в периферической крови не отличалось от нормы. Редукция эритрона при отсутствии опухолевого клона на фоне МФ является свидетельством тесных паренхиматозно-стромальных взаимоотношений (Давыдовский И. В., 1969). Вне зависимости от наличия МФ, анемия у больных, ответивших на лечение, является следствием токсического действия химиотерапии. К наиболее общим признакам проявления токсичности применяемых препаратов относится депрессия костного мозга, которая проявляется нейтропенией, анемией и тромбоцитопенией (Crawford J. et al., 2004). Обнаруженная нами взаимосвязь МФ и клинических проявлений ХМЛ, в том числе выраженности спленомегалии, описана и в других работах (Kantarjian H.M. et al., 1985; Thiele J. et al., 1993). Данные факты вполне закономерны ввиду того, что естественное течение ХМЛ сопровождается увеличением содержания фиброзных волокон в костном мозге. О прогностическом значении МФ при ХМЛ говорится рядом исследователей (Buesche G. et al., 2003; Kantarjian H.M. et al., 2005). Однако отсутствие точных количественных данных не позволяло включить МФ в шкалу оценки прогноза. Предложенный нами способ автоматизированной морфометрической оценки МФ позволил нам выделить точные количественные патоморфологические критерии прогноза. Следовательно, МФ может быть включен в систему прогноза при ХМЛ. ВЫВОДЫ 1. В дебюте и рецидиве ХМЛ миелофиброз наблюдается у каждого второго пациента. Миелофиброз встречается чаще в фазе акселерации и фазе бластного криза, чем в хронической фазе. Чаще определяется сочетание начального и выраженного МФ: в 40% у пациентов в хронической фазе и в 46% у пациентов в фазе акселерации и фазе бластного криза. Самая большая распространенность начального МФ отмечается у пациентов в рецидиве ХМЛ. Распространенность выраженного МФ в рецидиве ХМЛ достоверно выше, чем в дебюте заболевания. Миелофиброз у пациентов, ответивших на лечение, встречается реже, чем в активной фазе заболевания (в каждом третьем случае). 2. В хронической фазе ХМЛ наиболее часто встречается гранулоцитарный вариант диффузного типа опухолевого поражения костного мозга, реже – гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант очагового типа. Распространенность выраженного МФ при гранулоцитарно-мегакарио19 цитарном варианте выше, чем при гранулоцитарном варианте. Выявлена ассоциация в хронической фазе ХМЛ как начального, так и выраженного МФ с такими факторами, как дизмегакариоцитопоэз и гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант опухолевого поражения костного мозга. В фазе акселерации и фазе бластного криза распространенность как начального, так и выраженного МФ прямо коррелирует с процентным содержанием бластов в костном мозге и периферической крови. Выявлена ассоциация выраженности МФ в фазе акселерации и фазе бластного криза с процентным содержанием незрелых клеток миелоидного ряда в трепанобиоптате подвздошной кости: для начального МФ – 30% и более, для выраженного МФ – 55% и более. 3. Наибольшее угнетение эритрона отмечается при выраженном МФ, при этом степень угнетения эритроидного ростка прямо коррелирует с распространенностью МФ в любую фазу ХМЛ. Достоверные различия между показателями эритрона у пациентов в дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ и у пациентов, ответивших на химиотерапию, отсутствуют. У всех пациентов, ответивших на химиотерапию, выявляется анемия только легкой степени. 4. В хронической фазе ХМЛ вне зависимости от варианта опухолевой трансформации костного мозга распространенность как начального, так и выраженного МФ прямо коррелирует с уровнем показателей мегакариоцитарно-тромбоцитарной линии. В фазе акселерации и фазе бластного криза корреляция между аналогичными показателями обратная. У пациентов, ответивших на лечение, наибольшее число мегакариоциотов, карликовых мегакариоцитов и тромбоцитов, так же как и у больных в дебюте или рецидиве заболевания, наблюдается при выраженном МФ, то есть на фоне лечения тесная связь между МФ и мегакариоцитарно-тромбоцитарной линией сохраняется. 5. Все показатели гранулоцитарного звена гемопоэза как у пациентов в дебюте или рецидиве хронической фазы, так и у пациентов в дебюте фазы акселерации и фазы бластного криза достигают наибольших значений при выраженном МФ. У пациентов, ответивших на лечение, отмечается редукция гранулоцитарного ростка вне зависимости от выраженности и распространенности МФ. 6. Количественные показатели клеток костномозгового микроокружения (фибробластов, эндотелиоцитов, адвентициальных клеток) имеют прямую тесную взаимосвязь как с количественными параметрами МФ, так и опухолевого клона. Между значениями показателей эритрона и числом клеток костномозгового микроокружения, отражающих распространенность МФ, существует отрицательная корреляционная связь. 7. В дебюте или рецидиве хронической фазы ХМЛ существуют достоверные взаимосвязи МФ с клиническими проявлениями заболевания. В фазе акселерации и фазе бластного криза значимые взаимосвязи МФ с клиническими проявлениями болезни отсутствуют. 20 8. Существует прямая корреляция между продолжительностью болезни и распространенностью начального и выраженного МФ. Выраженный МФ ассоциирован с большей продолжительностью болезни, чем начальный МФ. Неблагоприятными прогностическими критериями ХМЛ являются: относительная площадь фиброзной ткани при начальном МФ более 60%, при выраженном МФ – более 40%, гранулоцитарно-мегакариоцитарный вариант опухолевого поражения костного мозга. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Исследование морфологических особенностей МФ в трепанобиоптатах подвздошной кости у пациентов с ХМЛ необходимо осуществлять с помощью автоматизированного морфометрического исследования, так как с помощью этого способа можно определить такой показатель, как Sотн.фибр.тк., относящийся к прогностическим критериям. 2. При изучении опухолевой ткани в костном мозге рекомендуется определять не только тип опухолевого поражения, но и цитологический вариант, который также является одним из критериев прогноза. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 1. Долгих Т.Ю., Домникова Н.П., Петрусенко Е.Е., Мальцева Н.А., Качесов И.В. Морфологическая характеристика центрального звена эритрона при агрессивных и индолентных неходжкинских лимфомах // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2011. – Т. 151, № 2. – С. 224 – 228. 2. Домникова Н.П., Непомнящих Г.И., Айдагулова С.В., Бакарев М.А., Долгих Т.Ю., Качесов И.В., Петрусенко Е.Е. Морфометрический анализ трепанобиоптатов при агрессивных и индолентных неходжкинских лимфомах // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2011. – Т. 151, № 6. – С.713 – 717. 3. Домникова Н.П., Непомнящих Г.И., Бакарев М.А., Долгих Т.Ю., Качесов И.В., Петрусенко Е.Е. Структурный анализ трепанобиоптатов при агрессивных и индолентных неходжкинских лимфомах // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 9. – С. 57 – 61. 4. Домникова Н.П., Непомнящих Г.И., Долгих Т.Ю., Петрусенко Е.Е., Качесов И.В. Морфологическое исследование трепанобиоптатов при неходжкинских лимфомах // Сибирский онкологический журнал. – 2011. – № 3. – С. 45 – 50. 5. Dolgikh T.Yu., Domnikova N.P., Petrusenko E.E., Mal’tseva N.A., Kachesov I.V. Morphological characteristics of the central compartment of the 21 erythron in aggressive and indolent non-Hodgkin’s lymphomas // Bull. Exp. Biol. Med. – 2011. – Vol. 151, № 2. – P. 259 – 263. 6. Domnikova N.P., Nepomnyashchikh G.I., Aidagulova S.V., Bakarev M.A., Dolgikh T.Yu., Kachesov I.V., Petrusenko E.E. Morphometric study of trephine biopsy speciments in aggressive and indolent non-Hodgkin’s lymphomas // Bull. Exp. Biol. Med. – 2011. – Vol. 151, № 6. – P. 764 – 768. 7. Dolgikh T.Yu., D’yachkova Yu.A., Domnikova N.P., Mal’tseva N.A., Kachesov I.V. Clinical-laboratory significance of myelofibrosis in patients with multiple myeloma // IJBM. – 2014. – Vol. 4, № 2. – P. 72 – 75. 8. Дьячкова Ю.А., Долгих Т.Ю., Шоленберг Е.В., Качесов И.В., Марченко А.А., Домникова Н.П. Клинико-патоморфологическое исследование миелофиброза при множественной миеломе // Актуальные вопросы патологической анатомии в мирное и военное время: Сборник научных трудов Всероссийской конференции, посвящённой 155-летию кафедры патологической анатомии ВМедА им. С.М.Кирова. – СПб., 2014. – С. 69 – 71. 9. Домникова Н.П., Долгих Т.Ю., Дьячкова Ю.А., Мальцева Н.А., Качесов И.В., Марченко А.А. Исследование клинической и лабораторной значимости миелофиброза при множественной миеломе // Бюллетень СО РАМН. – 2014. – Т. 34, № 6. – С. 76 – 81. 10. Долгих Т.Ю., Качесов И.В., Марченко А.А., Шоленберг Е.В., Домникова Н.П. Клинико-патоморфологическое исследование миелофиброза при хроническом миелолейкозе // Материалы 7-й Всероссийской научнопрактической конференции «Фундаментальные аспекты компенсаторноприспособительных процессов». – Новосибирск, 2015. – С. 64 – 66. 11. Долгих Т.Ю., Домникова Н.П., Качесов И.В., Марченко А.А. Способ автоматизированной морфометрической диагностики миелофиброза. Патент на изобретение РФ № 2552928, зарегистрирован в ГРИ РФ 14.05.2015. Заявка № 2013148831. Соискатель И.В.Качесов