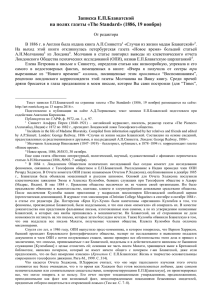

Неизвестные страницы истории человечества Методическое пособие к курсу лекций От автора В 2010 гг. во время учёбы на факультете Вычислительной математики и кибернетики Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова и позже во время обучения в аспирантуре в сферу моих научных интересов входило математическая теория игр. Эта дисциплина изучает природу конфликта в широком смысле этого слова, то есть процесс взаимодействия двух и более участников, при этом результат взаимодействия (выигрыш или функция полезности) для каждой из сторон зависит от выбора остальных участников. Целью дан- Рисунок 1. Красников Кирилл Евгеньевич ной теории является разработка методов поиска ситуаций равновесия – то есть тех, от которых ни один из участников в силу тех или иных причин не пожелал бы отклониться. Традиционно теория игр применяется в военной и экономической сферах, причём работы исследователей именно в последней сфере были удостоены рядом Нобелевских премий. В 2017 году в специализирующемся на теории игр журнале Games (Базель, Швейцария) вышел специальный выпуск под заголовком «Ethics, Morality and Game Theory» («Этика, мораль и теория игр»). В данном выпуске были собраны работы ряда зарубежных авторов, объединённый темой моделирования с помощью теории игр различных видов рациональности, которой руководствуются индивиды при принятии решений. Оказывается, аппарат теории игр позволяет моделировать такие типы поведения, как эгоизм и альтруизм, мораль, понимания в смысле следования императиву Канта («Всегда поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы стать непреложным законом»), или близкого ему по смыслу Золотого правила нравственности («Поступай с другими так, как ты желал бы, чтобы другие поступали с тобой»). Мне показалась довольно оригинальной и необычной для теории игр такая сфера применения математического аппарата, и я решил развить её, поскольку в России, как мне казалась, данное направление исследования является мало известным. Мною были написаны несколько статей, которые были опубликованы в авторитетных научных изданиях в частности издаваемом в РТУ МИРЭА (г. Москва) в «Российском Технологическом Журнале» и журнале «Проблемы управления», который издаётся ИПУ РАН (г. Москва). В этих статьях было исследовано влияние на развитие сообщества преобладающих среди его представителей этических принципов. В частности, была построена модель поведения альтруистического или просоциального поведения, предполагающего учёт каждым участником сообщества помимо личных интересов, также интересов всего сообщества с некоторым весовым коэффициентом. Для данной модели были доказаны теоремы существования конфликтного равновесия в точке максимума кооперативного дохода. Суть данного утверждения заключается в том, что в сообществах, среди представителей которых преобладает альтруистическое или просоциальное поведение, автоматически будут устанавливаться более выгодные для сообщества в целом условия нежели в сообществах, где преобладает индивидуализм. Данный факт показывает неоспоримые преимущества, которыми будут обладать сообщества, в которых на государственном и общественном уровнях будут культивироваться определённые этические ценности через искусство, науку, систему образования. Однако, в какой форме следует проводить данную просветительсковоспитательную работу, чтобы она не вызвала отторжения, и достигла своих целей? В период с 1973 по 2012 год на советском и позже на российском телевидении выходила телепередача «Очеви́дное — невероя́тное». Бессменным ведущим это передачи был советский и российский учёный-физик, профессор Сергей Петрович Капица (1928—2012). В передаче рассказывалось о науке и технике, изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. У меня появилась идея взять этот формат за образец факультативного курса научно-популярных лекций, в рамках которых можно было бы обсуждать концепции и идеи, которые может быть пока не стали общепринятыми и даже могут в чём-то противоречить общепринятым и устоявшимся в настоящее время взглядам, тем не менее они могут в недалёком будущем перевернуть наше представление о себе и окружающем мире. С 2013 года (уже более 10 лет) я изучаю наследие русской путешественницей, писательницей и философом второй половины XIX столетия Еленой Петровной Блаватской (1831 – 1891 гг.). В её наиболее известной книге, которая носи заголовок «Тайная Доктрина», содержится перевод древних манускриптов, доступ к которым Елена Петровна получила во время своих неоднократных посещений и проживания в Тибете. Предлагаемый в этой книге взгляд на эволюцию человечества существенно отличается от предложенной впервые Ч. Дарвином теории происхождения человека от обезьяны. В упомянутом выше древнем манускрипты повествуют об истории цивилизаций, существовавших на планете Земля задолго до известных современной академической науки цивилизаций Древнего Египта, Месопотамии и других. Однако, предлагаемая в «Тайной Доктрине» концепция эволюции является в высшей степени научной, подтверждённой большим количеством найденных за последние 150 лет археологических артефактов, тем самым она заслуживает быть изучаемой на самом высоком уровне как минимум в качестве альтернативной гипотезы, ничуть не уступающей активно продвигаемой западными антропологами теории Дарвина. Красников Кирилл Евгеньевич 1. Елена Петровна Блаватская — загадка XIX столетия 1.1 Детство и юность Елена Петровна Блаватская (урождённая фон Ган) родилась в 1831 году в Екатеринославе (в советское время город носил название Днепропетро́вскс) в семье офицера конной артиллерийской батареи, полковника Петра Алексеевича Гана (1798—1875) и Елены Андреевны Ган (урожд. Фадеева, дочь саратовского губернатора А.М. Фадеева). По материнской линии Елена Петровна принадлежала к старинному дворянскому роду Долгоруких, а по отцовской происходила от владетельных Мекленбургских князей Ган фон Роттенштейн-Ган. В 1947 году Елена Ган вышла замуж за человека намного старше её - вице-губернатора Эриванской губернии Н.В. Блаватского. который происходил из аристократического украинского рода – гетманов Блаватко, став впоследствии Блаватским в России. По воспоминаниям Н.А. Фадеевой, на данный поступок 17-ти летнюю Елену спровоцировала гувернантка, высказавшая предположение, что при своём характере и темпераменте её госпожа никогда не выйдет замуж [22]. Рисунок 2 Елена Петровна БлаТак или иначе, очевидно, что замужество ватская. оказалось фиктивным, поскольку уже через три месяца девушка покинула своего мужа и на корабле, следовавшем из грузинского порта Поти, отправилась странствовать по Европе и Ближнему Востоку. 1.2 Необычная встреча на Всемирной выставке в Лондоне В 1951 году в Лондоне, где проходила тогда Всемирная выставка достижений науки, промышленности, искусства и торговли, она повстречалась c раджпутским князем, находившемся там вместе с делегацией из Индии. Сама она описывала его в своей книге «Из пещер и дебрей Индостана» следующими словами: «громадного роста раджпут, независимый такур из провинции Раджистана, которого мы давно знали под именем Гулаб Лалл Синга, а звали просто Гулаб-Синг» [2]. Эта встреча сыграла огромную роль в её дальнейшей биографии, поскольку вскоре она вновь встретила этого необычного индуса, которого в последствии она стала почитать как своего Учителя, поскольку он открыл ей, а через неё всему западному миру многие сокровенные тайны востока Вот как этот фрагмент биографии отражён в воспоминаниях графини Констанции Вахтемейстер, проживавшей несколько месяцев вместе с Е.П. Блаватской в Вюрцбурге, Германия: «На следующий день она пошла в Гайд-парк, чтобы там наедине спокойно подумать о происшедшем. Подняв глаза, она увидала приближающуюся к ней ту же фигуру. И тогда Учитель сказал ей, что он приехал в Лондон с индийскими принцами для выполнения какого-то важного задания и захотел её встретить, так как ему необходимо её сотрудничество в некоем начинании. Затем он рассказал ей о Теософическом Обществе и сообщил ей, что желал бы видеть её основательницей. Вкратце, он поведал ей о всех трудностях, которые ей придётся преодолеть, и сказал, что до этого ей надо будет провести три года в Тибете, чтобы подготовиться к Рисунок 3 Гулаб Лал Сингх, к которому выполнению этого очень трудного дела. позже последователи Е.П. Блаватской После трёх дней серьезных почтительно обращались не иначе, как размышлений, посоветовавшись с отцом, Махатма М. Е.П.Б. решила принять предложение и вскоре после этого она покинула Лондон и направилась в Индию» [23]. В последующие годы (1851 — 1858 гг.) Елена Петровна продолжила свои странствия. За это время ею было предпринято минимум две попытки попасть в Тибет, где она рассчитывала получить доступ к сокровенным и скрытым от большей части человечества знаниям. С перечнем мест, которые она посетила за это время, можно ознакомиться по хронологической таблице, приведённый в конце книги одного из биографов Е.П. Блаватской Мэри К. Нэф: Великобритания, Канада, США, Япония, Индия, Сингапур, остров Ява, Франция и Германия [9]. При этом некоторые из перечисленных стран (как, например, США, Великобританию, Индию) она успела посетить неоднократно. 1.3 Возвращение в Россию Наконец в 1858 после долгих странствий Е.П. Блаватская возвращается в Россию во Псков, где тогда находились члены её семьи. Однако близкие Елены очень быстро заметили произошедшие с ней за годы странствий перемены и необычные появившиеся способности. Вот как об этом вспоминала сестра Елены Петровны Блаватской Вера Петровна Желиховская (до замужества Ган): «Постоянно, и во сне и наяву, вокруг неё происходили какие-то невидимые движения, слышались какие-то звуки, легкие постукивания. Они шли со всех сторон — от мебели, оконных рам, потолка, пола, стен. Они были очень хорошо слышны и, казалось, что три стука означали — "да", два — "нет"» [9]. «Родственники госпожи Блаватской были очень общительными людьми, и у них в гостях всегда было много народу. Её присутствие привлекало ещё больше гостей, и никто из них не уходил неудовлетворенным, так как стуки, которые она вызывала, давали ответы, которые состояли из длинных фраз на разных языках. Причём, некоторые из этих языков медиуму, как её называли, были неизвестными. Бедного "медиума" всячески проверяли. И как ни были абсурдными многие методы проверки, она их допускала, чтобы доказать, что создаваемые ею феномены не являются трюками. Она обычно спокойно и беззаботно сидела на диване или в откидном кресле, занимаясь рукоделием и не принимая никакого видимого участия в той деятельности, которую она порождала вокруг себя. Кто-нибудь из гостей произносил буквы алфавита, другой записывал получаемые ответы. Вопросы старались оформить чётко и ответы на них приходили очень быстро... Вокруг проходили оживленные беседы, шли споры. Часто проявлялось недоверие, вы- Рисунок 4 Вера Петровна Желиховская (до замужества Ган) сказывались иронические замечания, но она сестра Е.П. Блаватской. всё это принимала хладнокровно и терпеливо. Единственным её ответом была особая обескураживающая или ироническая улыбка, пожимание плечами. Она покорялась самым глупым просьбам: её руки и ноги, например, связывали бечевкой... Иногда она вышучивала сомневающихся. Так, однажды, она вызвала стуки об очки одного молодого профессора, находясь на противоположном конце комнаты. Стуки были настолько сильными, что почти сбили очки с его носа и заставили его побледнеть от страха» [22]. Можно по-разному относиться к происходившим в присутствии Е.П. Блаватской необычным явлениям. Однако, поскольку данные явления остались в воспоминаниях многих, порой независимых друг от друга людей, сталкивавшихся в разное время с Е.П. Блаватской, их истинность сомнению подлежать не может. По всей видимости, наиболее мудрое отношение к этим не объяснимым в настоящее время наукой феноменам выразил митрополит Киевский Исидор, которого сёстры встретили летом 1860 года во время путешествия из Псковсой области на Кавказ. «По дороге, именно в Задонске, у обедни, её узнал преосвященный Исидор, бывший Экзарх Грузии, впоследствии митрополит С. Петербургский, находившийся проездом из Киева. Он знал её ещё в Тифлисе и прислал служку звать её к себе. Преосвященный расспрашивал её ласково, где и как она странствовала, куда едет и пр. Заметив вскоре окружавшие её феномены, владыка обратил на них внимание. С большим интересом расспрашивал, задавал вопросы мысленно и, получив на них толковые ответы, был ещё более изумлен… На прощание он благословил её и напутствовал словами, которые навеки остались ей памятны и дороги как мнение, об исключительном даре, её преосвященного Иерея православной церкви. Он сказал: «Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам нечего, если вы не злоупотребляете особым даром, данным вам… Мало ли неизведанных сил в природе? Всех их не дано знать человеку, но узнавать их ему не воспрещено, Рисунок 5 Митрополи́т Иси́ дор (в как не воспрещено и пользоваться ими. Он миру Я́ков Серге́евич Нико́льский; 1 преодолеет и, со временем, может употре(12) октября 1799, село Никольское, бить их на пользу всего человечества… Бог Каширский уезд, Тульская губерния да благословит вас на всё хорошее и доброе» — 7 (19) сентября 1892, Санкт[5]. Петербург) — епископ ПравославПозже Исидор стал митрополитом Новной российской церкви; митрополит Киевский; затем, с 1 июля 1860 городским, Санкт-Петербургским и Фингода, — Новгородский, Санкт- ляндским и первенствующим членом СвяПетербургский и Финляндский, тейшего правительствующего синода [16]. После упразднения Петром I патриарпервенствующий член Святейшего синода. шества, Святейший правительствующий синод стал высшим органом церковногосударственного управления, а глава Синода именовался «первенствующим членом». Следовательно из приведённой цитаты можно сделать вывод, что фактически один из высших духовных иерархов Православной Церкви в Российской Империи благословил Елену Петровну на её деятельность во благо человечества. 1.4 Жизнь в Тибете Прожив несколько лет на Кавказе (преимущественно в Грузии), в 1864 году Елена Петровна вновь устремляется в дальние странствия. Посетив Балканы и Ближний Восток, она, наконец, попадает в Тибет. Вот как она сама вспоминала об этом: «В разное время я жила и в Малом, и в Большом Тибете, всего провела там более семи лет. Я никогда ни на словах, ни письменно не утверждала, что провела семь лет в каком-то монастыре. Я только говорила и сейчас по- вторяю, что бывала в Шигадзе и на территории Таши-Лунпо, где ещё ни один европеец никогда не бывал...» [9] О том, как проходило ей обучение можно судить из письма, которое он написала 6 января 1886 г. главному редактору ежедневно выходившей в Индии британской газеты «The Pioneer» Альфреду Перси Синнету: «...Я опять была (это было много лет тому назад) в доме Махатмы К.Х. Я сидела в углу на циновке, а Он шагал по комнате в своем костюме для верховой езды, Учитель (М.) разговаривал с кем-то за дверью. <...> Затем, все еще в моем сне, три месяца спустя, как мне было дано понять в этом видении, я стояла перед Махатмой К.Х. у старого разрушенного здания, которое Он рассматривал; и так как Учителя не было дома я передала Ему несколько фраз написанных на языке сензар, который я изучала в комнате Его сестры, и попросила его сказать мне, правильно ли я перевела их, и дала Ему кусочек бумаги, где их фразы были Рисунок 6 Портрет Махатмы Кут Хуми. написаны на английском языке. Он взял Художник Герман Шмихен, 1884 г. и прочитал их, поправляя перевод, еще раз перечитал и сказал: "Теперь ваш английский язык становится лучше. Попытайтесь взять из моей головы то немногое, что я об этом знаю". И он положил свою руку мне на лоб, в области центра памяти и нажал его пальцами (я почувствовала несильную боль, как тогда, и холодный трепет, который я уже раньше испытывала); и начиная с этого дня, Он ежедневно проделывал это со мной, в течение приблизительно двух месяцев. Опять картина меняется и я ухожу с Учителем, который меня осылает обратно в Европу. Я прощаюсь с Его сестрой и ее ребенком, со всеми челами (учениками). Я слушаю, что мне говорят Учителя. Потом прощальные слова говорит Махатма К.Х. Он, как всегда, немного смеется надо мной и говорит: "Итак, вы немногому научились из Сокровенных Знаний и практического Оккультизма, — и кто может ожидать большего от женщины, но вы все же немного научились английскому языку. Теперь вы на нем говорите лишь немногим хуже меня", — и он засмеялся» [9]. Слово «Махатма» или «Маха Атма» дословно переводится, как «Великая душа» — именно так стали уважительно обращаться последователи Е.П. Блаватской к Тем, кто передал при её посредничестве Западу тайные сведения, содержащиеся в древних манускриптах Востока. Махатма Кут Хуми - один из корреспондентов упоминавшегося выше А.П. Синнета и высокопоставленного чиновника английской администрации в Индии А.О. Хьюма, которые начали в 1880 переписку с Учителями Е.П. Блаватской при её посредничестве. Полученные в процессе этой переписки письма в период 1880 — 1884 гг в настоящее время хранятся в Британской библиотеке в Лондоне [25]. В частности, российский индолог А.Н. Сенкевич приводит следующие сведения, полученные в результате анализа наследия Е.П. Блаватской: «Махатма Кут Хуми родился в Пенджабе в начале XIX века и был родом из знатной семьи кашмирских брахманов. В юности он учился в Европе, возможно в Германии. <…> Махатма Кут Хуми был начитан в западной литературе, сведущ в науках, его коньком была философия. Он почти без ошибок цитировал Шекспира, не так точно — Свифта и совсем небрежно — Теккерея, Теннисона и Диккенса…» [10] В Тибете Е.П. Блаватской была представлена возможность изучить ряд древних манускриптов, которые прежде сохранялись в строго секретности, с целью донести содержащуюся в них информацию до наиболее передовых на тот мент представителей западного сообщества, к числу которых она принадлежала. Вот как сама она описывает источник информации изложенной ею в таких трудах, как «Разоблачённая Изида» и «Тайная Доктрина»: «Первый том «Изиды» начинается ссылкою на древнюю книгу, такую древнюю, что наши современные антиквары могли бы бесконечное время исследовать ее страницы и, все-таки, не прийти к соглашению, относительно состава вещества, на котором она написана. Это единственная оригинальная копия, ныне существующая. Самый древний еврейский документ оккультного знания – Сифра ди-Цениута – был составлен на этом основании в те времена, когда она уже рассматривалась в свете буквальной реликвии. <…> Эта древняя книга есть первоначальный труд, из которого были составлены многие тома Киу-ти. Не только последние и Сифра ди-Цениута, но даже Сефер Иецира , труд, приписываемый еврейскими каббалистами их Патриарху Аврааму(!); Шу-цзин, китайская первоначальная Библия, священные тома египетского Тот-Гермеса, Пураны Индии, халдейская «Книга Чисел» и само «Пятикнижие», все они происходят от одного основного маленького тома. Предания говорят, что книга эта была записана на Сензарском языке – тайном священном языке – со слов Божественных Существ, продиктовавших ее Сынам Света в Центральной Азии, при самом начале нашей Пятой Расы» [3]. Именно этот древний манускрипт, который она называет Книга Дзиан (от санскр. джняна - мудрость) лёг в основу главного произведения Елены Петровны– вышедшей из печати в 1888 году книги «Тайная Доктрина», имеющего подзаголовок «Синтез науки, религии и философии». При жизни Е.П. Блаватской книга издавалась в двух томах, третий том был издан после смерти писательницы в 1897 году. 1.5 Представители русской культуры о книгах Е.П. Блаватской Один из экземпляров своей книги «Голос Безмолвия» Е.П. Блаватская отправила великому русскому писателю Л.Н. Толстому с дарственной надписью «Графу Льву Николаевичу Толстому “Одному из немногих” от автора Е. Блаватской». Также известно, что Л.Н. Толстой был подписан на журнал «Teosophisner Wegwiser», который издавался последователями Е.П. Блаватской. В дневнике писателя сохранились запись, отражающая его отношение к материалам, которые публиковались в данном журнале: «...читаю прекрасный теософич[еский] журнал, много общего с моим пониманием» [8]. Рисунок 7 Дарственная надпись на книге Лев Николаевич в своих Л. Н. Толстому. книгах-напутствиях: «Мысли мудрых людей», «На каждый день», «Круг чтения» и «Путь жизни» приводил цитаты из теософской литературы, подписывая их словами «Браминская мудрость». В комментариях к полному собранию сочинений поясняется, что редакция сделала дополнения к рукописям, указав источник: «Браминская мудрость. Из Голоса Безмолвия» [8]: «Если ты хочешь достигнуть познания всеобъемлющего «я», то ты должен прежде всего узнать самого себя. Для того, чтобы познать самого себя, ты должен пожертвовать своим «я» всемирному «я», и жертвуй своей жизнью, если ты хочешь жить в духе. Удаляй свои мысли от внешних вещей и всего, что представляется извне. Старайся удалять от себя возникающие образы, с тем чтобы они не кидали темной тени на твою душу. Твои тени живут и исчезают. То, что в тебе вечно, то, что разумеет, принадлежит не преходящей жизни. Это вечное есть тот человек, который был, есть и будет и час которого не пробьет никогда. Браминская мудрость («Голос безмолвия»)» [12, т. 40]. Философ Б. Ф. Шлёцер в написанной им биографии ещё одного выдающегося представителя русской культуры композитора Александра Николаевича Скрябина отмечает, что Е.П. Блаватской «он до конца своей жизни относился с восхищением. В ней и в произведениях её, он сам признавался, привлекали его смелая попытка грандиозного синтеза, широта и глубина её замыслов, всё то, что он так ценил в другой области, и в Вагнере» [17, т. 1]. Рисунок 8 Н.К. Рерих рядом со своей картиной «Вестник» (ранний вариант). Свою картину «Вестник» Елене Петровне Блаватской посвятил Николай Константинович Рерих. Всего художником были написаны три варианта этой картины: в 1922-м, в 1924-м и в 1946м гг. При этом версию картины, написанную в 1924 г. в Дарджилинге (Индия), Н.К. Рерих предложил в дар Теософскому обществу. По замыслу русского художника и путешественника, эта картина должна была стать своего рода первым камнем в основании музея, посвящённого памяти его соотечественницы: «…я готов предложить в качестве дара Музею Блаватской свою картину "Вестник", написанную здесь (в Дарджилинге – прим.) и посвященную памяти этой великой женщины» [14, с. 711]. 1.6 Предвестия научных открытий В своей статье «В гостях у профессора Эйнштейна» Джек Браун вспоминает события 1935 года он сопровождал своего старшего друга друга профессора Говарда Ротмана, получившего приглашение от Альберта Эйнштейна посетить его в Принстоне. По воспоминаниям Брауна, после обсуждений научных вопросов с Ротманом Эйнштейн предложил его юному спутнику (Джэку на момент описываемых событий не было и 30 лет) посмотреть его рабочий кабинет. Когда гость поинтересовался, что делает на рабочем столе книга «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской, хозяин кабинета ответил: «Это очень странная книга, и я даже сказал профессору Гейзенбергу, моему коллеге и физику, чтобы он раздобыл экземпляр и держал на своём столе. Я убеждал его погружаться в неё, когда он поставлен в затруднительное положение какойто проблемой. Необычность этой книги может расслабить, и возможно даже Рисунок 9 Альберт Эйнштейн. вдохновить его. Это как ящик, в котором конфеты перемешаны с туманными, но торжественными и величественными тайнами» [19]. В качестве примера одной из таких тайн Альберт Эйнштейн прочитал своему гостю фрагмент из книги, предвосхищающий открытие элементарных частиц, которые были совершенно неизвестно в 1888 году, когда вышла «Тайная Доктрина»: «Этого достаточно, чтобы показать, насколько нелепы одновременные допущения неделимости и упругости Атома. Атом упруг, следовательно, Атом делим и должен состоять из частиц или суб-атомов. А эти субатомы? Они или неупруги и, в таком случае, они не имеют никакого динамического значения, или они тоже упруги и, в таком случае, они тоже делимы. Итак, ad infinitum. Но бесконечная делимость Атомов сводит материю к простым центрам Силы, т. е., исключает возможность представления материи, как объективной субстанции» [3, с. 669]. Анита Аткинс (1915-2000 гг.), в написанной ей под псевдонимом Сильвии Крэнстон книге «Е. П. Блаватская. История удивительной жизни» [7], анализируя пророческие высказывания, опередившие своё время, приводит ещё несколько концепций, предсказанных в «Тайной Доктрине»: постоянное движение атомов и взаимообратимость энергии и материи. По словам Аткинс-Крэнстон, преподаватели и студенты химического факультета Массачусетского технологического института (MIT) составляют планы занятий по «Тайной Доктрине», чтобы изучить то, что непосредственно связано с их будущей специальностью. А в 1988 году Филип Перчен, крупный химик, рассказал ей, что в этом институте было создано алхимическое общество, где систематически изучали «Тайную Доктрину». Он добавил, что время от времени встречается в нью-йоркском Гарвард-клубе со своими бывшими коллегами, главным образом профессорами этого института, для обсуждения «Тайной Доктрины». Не будем отставать от MIT и Гарварда и попробуем понять, чем же привлекает столь большое количество выдающихся людей наследие Е.П. Блаватской? Постараемся освятить некоторые основополагающие положения древней философии и сравним их с бытующими в настоящее время научными представлениями. 2. 2.1 Пульс мироздания Древний манускрипт Изданная при жизни Е.П. Блаватской книга «Тайная Доктрина» состояла из двух томов: Космогенезис и Антропогнензис. Том Космогенезис, посвящённый преимущественно развитию вселенной и планет, начинается следующими словами: «Архаический манускрипт – коллекция пальмовых листов, приведенных особым, неизвестным науке, способом в состояние непроницаемости для воды, огня и воздуха – лежит перед глазами пишущей эти строки. На первой странице изобра- Рисунок 10 Как могли бы выглядеть иллюстрации к жен чистый, белый Диск Книге Дзиан. на черном фоне. На следующей странице тот же Диск, но с Точкою в центре. Первый, как это известно изучающему оккультную науку, представляет Космос в Вечности перед новым пробуждением еще дремлющей Энергии, эманации Вселенной в последующих системах. Точка, в до сих пор незапятнанном круге, – Пространство и Вечность в состоянии Пралайи – указывает на зарю дифференциации. Эта Точка в Мировом Яйце есть Зародыш внутри его, который разовьется во Вселенную, во все Сущее, в беспредельный, периодический Космос; Зародыш, являющийся, периодически и поочередно, то скрытым, то действенным» [3, с. 55]. В книге С. Крэнстон, посвящённой Е.П. Блаватской и её наследию, приводится обзор современной космологической теории Большого взрыва, которая во многом перекликается с концепцией, содержащейся в приведённой выше цитате, согласно которой Вселенная рождается из точки, расширяется, доходит до некоторого кульминационного состояния и затем вновь обращается в точку. «Сэр Стивен Хокинг, занимающий в Кембридже ту же должность, что некогда занимал сэр Исаак Ньютон, считается ведущим физиком нашего времени. В весьма популярной книге "Краткая история времени: от Большого взрыва до чёрных дыр" он говорит, что поначалу принимал модель "открытой вселенной", которая обрекает космос на конечное уничтожение. Но теперь и он, и его коллеги пришли к выводу, что вселенная непрерывно пульсирует: то расширяется, то сжимается — и это- му нет ни начала, ни конца. Соответственно, Большой взрыв не первое и не единственное событие такого рода". <…> Ядром теории Большого взрыва служит представление о том, что вселенная началась со взрыва "маленькой искры" материи, из которой в конечном счёте эманировали все звёзды и галактики. <…> Сообщение ещё об одном открытии было сделано на ежегодном собрании Американского астрономического общества 10 января 1990 года. Статья в "Нью-Йорк таймс" от 12 января, посвященная этому событию, называлась "Открытие: континент галактик, притягивающий к себе другие галактики": "Астрономы сегодня подтвердили, что одно из величайших известных им скопле- Рисунок 11 Сти́ вен Уи́ льям Хо́ кинг (англ. Stephen William ний галактик действительно существует... Hawking; 1942 - 2018 гг.) — анЭта огромная структура, названная "вели- глийский физик-теоретик, коский притягатель", отстоит от Земли на 150 молог и астрофизик, писатель. миллионов световых лет, и её гравитационное притяжение непрерывно воздействует на Млечный Путь и миллионы других галактик... <...> Возможно, это открытие имеет огромное значение. До сих пор учёные могли лишь предполагать, что нынешнее "разлетание" миров и удалённых галактик во вселенной, созданной Большим взрывом, в один прекрасный момент может приобрести обратный характер, но континент галактик "великого притягателя" придаёт вес этой теории. Таким образом, теория о том, что вселенная периодически возрождается вновь, может получить дополнительную поддержку» [7]. 2.2 Возраст Земли Во втором томе «Тайной Доктрины» приводится таблица длительности основных астрономических периодов, принятых в восточной философии. В частности, согласно этой таблице, возраст Земли не превышает двух миллиардов лет, а если быть точным он составляет 1 955 885 124 на 2023 год. Источником этих сведений является древний астрономический трактат Сурья-сиддханта [26]. Этот текст написан в форме диалога между асурой по имени Майя и Сурией - одним из Божеств, почитаемых в Индии. В начале трактата сообщается, что диалог происходил в конце Сатья юги. Сатья юга является первой из четырёх юг или периодов, на которые в данной системе предлагается разделять время. Если произвести вычисления длительности остальных периодов, которые разделяют дату написания Сурья-сиддханты с настоящим временем, то получится, что возраст трактата составляет около двух миллионов лет. Данный труд представляет собой своего рода справочник, в котором приводятся различные астрономические величины, как например сидерические периоды обращения планет Солнечной системы, а также описываются астрономические вычисления, в том числе способ определения истинных долгот Солнца, Луны и планет. Как отмечает американский математик д-р Ричард Л. Томпсон, приводимые в этом труде величины диаметров планет (Меркурия и Сатурна), менее чем на 1% отличаются, от принятых в настоящее время значений, полученных сравнительно недавно с использованием современных телескопов [13]. СС диаметр Совр. диаметр мили Совр./СС Планета Орбита Диаметр проекции Луна 324000 480,00 480,00 2400,0 2160 0,90 Солнце 4331500 486,21 6500,00 32500,0 865110 26,62 Меркурий 4 331500 45,00 601,60 3 008,0 3110 1,03 Венера 4 331500 60,00 802,13 4010,6 7560 1,89 Земля 0 - 1600,00 8000,0 7928 0,99 Марс 8146909 30,00 754,34 3771,7 4191 1,11 Юпитер 51375 764 52,50 8324,80 41624,0 86850 2,09 Сатурн 127668255 37,50 14776,00 73882,0 72 000 0,97 йоджаны мили Таблица 1 «Диаметры планет согласно «Суръя-сиддханте» из книги Р. Томпсона [13]. В первой колонке перечислены орбитальные окружности планет в йоджанах. Во второй даны диаметры планет в йоджанах, спроецированные на орбиту Луны. В третьей колонке приведены соответствующие настоящие диаметры (в йоджанах и милях). За исключением Солнца, Луны и Земли (параметры которых взяты из «Сурья-сиддханты»), эти величины выведены при помощи параметров из колонок 1 и 2. В четвертой колонке показаны современные значения диаметров планет, а последняя демонстрирует соотношение между современными величинами диаметров и величинами, основанными на «Сурьясиддханте». Анализируя приведённые в сравнительной таблице данные, д-р Томпсон изумляется, как древним астрономам удалось получить столь точные данные без применения современных оптических приборов. Указанная необъяснимая пока точность приводимых сведений заставляет самым серьёзным образом отнестись к приводимым в данном труде сведени- ям и не отбрасывать их лишь по той причине, что они не всегда согласуются с некоторыми принятыми в настоящее время оценками. Например, по современным оценкам, возраст Земле оценивается приблизительно в 4,5 миллиарда лет, что более чем в два раза превышает возраст наше планеты, данный в Сурья-сиддханте. В чём же могут заключаться возможные причины несоответствия датировок? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам потребуется остановится чуть более подробно на широко используемом в наше время методе радиометрического датирования. Метод впервые был предложен Эрнестом Резерфордом в 1904 году через 8 лет после открытия радиоактивности Анри Беккерелем и основан на изучении процесса радиационного распада некоторых элементов. Наиболее старым и хорошо изученным является уран-свинцовый метод, в котором используются изотопы урана, цепочки распада которых оканчиваются разными изотопами свинца. Суть метода в следующем : 1. Пусть в исследуемом образце породы, возраст образования которой необходимо определить, в текущий момент времени 𝑡 обнаружено 𝑁(𝑡) атомов выбранного согласно методу датирования изотопа (он называется материнским). 2. А в момент образования породы предполагается, что атомов должно было быть в количестве 𝑁0 . Тогда зная, что вследствие радиоактивного распада количество не подвергшихся распаду атомов убывает по экспоненциальному закону: −𝜆𝑡 𝑁(𝑡) = 𝑁0 𝑒 , где 𝜆 – постоянная распада, определяемая эмпирически (то есть из экспе- Рисунок 12 График, иллюстрирующий закон римента), можно определить радиоактивного распада. Здесь T – период прошедшее с момента образо- полураспада, то есть время, за которое ко1 𝑁 личество нераспавшихся элементов уменьвания породы время 𝑡 = 𝑙𝑛 0 . шится вдвое. 𝜆 𝑁 Для того, чтобы обойти необходимость оценивать величину 𝑁0 , являющуюся, вообще говоря, неизвестной, применяют метод изохрон, являющиейся вариацией радиоизотопного метода. Однако, как уже отмечалось, длительности геологических периодов, полученные разными радиометрическими методами и принятые в современной геологии, существенно отличаются от приведённых выше цифр возраста Земли из Сурья-сиддханты. Одна из причин данного несоответствия может крыться в некоторых предположениях, которые принимаются в радиоизотопных методах, в частно- сти в предположении о постоянной скорости распада элементов, которые могут быть поставлены под сомнение в свете некоторых последних открытий. В частности группе учёных под руководством советского и российского биофизика Симона Эльевича Шноля (1930 — 2021 гг.) удалось обнаружить корреляцию вида гистограмм, получаемых в результате измерения интенсивности излучения радиоактивных источников (альфа-распад), с суточными циклом обращения Земли вокруг своей оси, годовыми циклами обращения Земли на одну точку относительно Солнца (календарный год) и относительно неподвижных звёзд (сидерический год) [18]. Похожие результаты были получены группой американских учёных под руководством Эфраима Фишбаха. Проанализировав результаты измерений скорости распада изотопа кремния 32Si, им удалось установить корреляцию между значением этой скорости и величиной 1𝑅2 , где R — расстояние между Землёй и Солнцем [20]. Авторы работы [20] предполагают, что обнаруженная ими корреляция вызвана влиянием исходящего от Солнца потока нейтрино на процессы альфа-распада. Однако, анализирую полученные данной группой результаты другой независимый исследователь А.Ю. Скляров (1961- 2016 гг.) предполагает, что в действительности на скорость распада может влиять сила гравитации, которая, согласно открытому Исааком Ньютоном Закону всемирного тяготения 𝑚 𝑚 𝐹 = 𝐺 1 2 2, как раз зависит от величины 1𝑅2 . 𝑅 А.Ю. Скляров также предполагает, что данные результаты могут оказать существенное влияние на измерение возраста геологических пород и самой Земли: «если высказанная гипотеза влияния (прямого или опосредованного – через геометрию пространства-времени или еще как) гравитации на период полураспада верна, то для геохронологической шкалы и абсолютного датирования пород и минералов возникают очередные серьезные проблемы, поскольку появляется сильнейшая зависимость скорости изотопного распада от местных условий по гравитации. <...> В рамках теории стационарной Земли и теории тектоники плит зависимость скорости распада от гравитации существенного значения не имеет. Но эти теории перестали соответствовать реальным фактам. А вот в рамках гипотезы расширяющейся Земли дело обстоит совершенно по другому. Допустим, имеет место простая прямая зависимость (скорее всего это, конечно, не так, но возьмем такое условие в самом «нулевом приближении»). Тогда если до расширения планеты (а это, по принятой ныне шкале, составляет почти 95% времени ее существования) радиус Земли был существенно меньше, а гравитация на ее поверхности превышала современную в 7/3 раза (см. ранее), то и условия по изотопному распаду были совсем другими – его скорость должна была (при справедливости того самого «нулевого приближения») в эти же 7/3 раза превышать наблюдаемую ныне. Тогда в пе- ресчете на те же итоговые концентрации радиогенных дочерних изотопов возраст самых древних образцов сокращается примерно в пять раз!.. И возраст Земли получается всего лишь менее одного миллиарда лет!..» [11] В приведённом фрагменте А.Ю. Скляров ссылается на гипотезу расширяющейся Земли, сторонниками которой являются ряд исследователей, в частности российский геолог В.Н. Ларин (1939 — 2019 гг.). Величина 73 , фигурирующая в приведённой цитате, и характеризующая отношение диаметра Земли после и до предполагаемого расширения, не является полученной каким-либо теоретическим или эмпирическим путём. Как раз в силу отсутствия в современной точной науке способов, позволяющих определить данное отношение, автор обращается к религиозным и мистическим традициям разных народов, в которых присутствуют представления о расширении Земли. В частности, в сборнике священных текстов зороастризма Авесте Благой господь — Ахура Мазда трижды просит первого человека Йиму увеличить поверхность земли на треть. Аналогичное утверждение приводится исследуемом нами древнем манускрипте - Книге Дзиан, перевод которого приводится во вором томе «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской: «После великих трудов она [Земля] сбросила свои старые Три Покрова и облеклась Семью новыми...» [4, с. 57] В конце второго тома своей книги автор, что по имеющимся у неё данным «время, прошедшее от начала первых осадочных отложений равняется 320, 000, 000 лет» [4, с. 829]. Возможно, дальнейшие исследования зависимости радиоактивности от внешних влияний позволит привести в большее соответствие цифры полученные светской наукой с данными, изложенными в древних тектах. 2.3 Семь Кругов планетарной эволюции Следующий основополагающий пункт восточной философии заключается во фрактальности или подобии макросистем микросистемам, поэтому основным приём для познания является принцип аналогии, предполагающий постижения сложных процессов изучение этих же процессов для систем меньшего порядка. В соответствии с этим принципом развитие таких макросистем, как Вселенной, галактик, солнечных систем и планет подобна жизни микросистемы – человека. Подобно тому, как человек рождается, взрослеет, достигает зрелости, порождает потомство, затем стареет и, наконец, умирает, планеты также в своём развитии претерпевают определённые циклы, называемые восточными философами манвантарами, или для лучшего понимания западными учениками Кругами. Всего планетное тело проходит в своём развитии семь таких Кругов. Вначале оно получает жизненный импульс от предыдущего планетного тела, срок жизни которого заканчивается. Это подобно тому, как у родителей рождается ребёнок. На первом этапе жизни планеты она проходит этап материализации: из состояния раскалённой плазмы постепенно остывает и становится газообразной, затем газ конденсируется и планета становится вязкой и жидкой, затем в Четвёртом Круге на ней появляется суша и развивается физическая жизнь, появляются разумные существа. При этом общий период планетарной эволюции, согласно восточной философии, длится 4 320 000 лет. Земля же в настоящее время находится приблизительно в середине данного цикла. После того, как все семь циклов пройдены, планета передаёт свой жизненной импульс следующему планетному телу, сама же начинает постепенно дематериализовываться, пока не исчезнет совсем. Для Земли такой планетой-прародителем является её спутник – Луна. «Венера и Меркурий не имеют спутников, но они имели «родителей» так же, как имела их Земля. Обе эти планеты гораздо старше Земли и, прежде чем последняя достигнет своего седьмого Круга, ее матерь Луна растворится в тончайшую атмосферу, так же как это произошло или не произошло, смотря по случаю, с лунами других планет» [3, с. 227]. 2.4 Тайны Луны Слайд 18. Луна До сего момента мы в основном давали общий обзор философского взгляда на эволюционный процесс, который излагается на страницах «Тайной Доктрины». Однако может возникнуть вполне резонный вопрос: есть ли какие-то подтверждения излагаемых концепций? Постараемся привести некоторые из них, касающиеся нашего ближайшего соседа в космическом доме, спутника Земли — Луны. Существует три группы происхождении Луны: взаимоисключающих предположений 1. Совместное образование Земли и Луны из одного протопланетного облака; 2. Захват уже сформированной Луны Землёй; 3. Образование Луны в результате гигантского столкновения. Если сказанное выше о нашем спутнике верно, то, следовательно, на Луне когда-то существовала жизнь, включающая все семь перечисленных выше царств, в том числе последнее — человеческое. Мысль о том, что некоторые из наблюдаемых с Земли участков лунной поверхности имеют искусственное происхождение, приходила в голову исследователям ещё в самом начале развития астрономии, как науки на западе. Например, известный астроном Иоганн Кепплер полагал, что наблюдаемые на лунной поверхности кратеры — плоды трудов обитателей Луны [6, с. 51–52]. Однако, настоящей сенсаций в научном и не только научном мире стало обнаружение необычного рельефа на лунной поверхности, напоминавшего фрагмент паутины, обнаруженный в 1822 году немецким астрономом Францем фон Груйтуйзеном [24]. Этот необычный объект, Рисунок 13 Общий вид Города на рисунке Груйтуйпредставляющий собой не- зена (слева) и место на видимой поверхности Лусколько пересекающихся линий ны, где его можно наблюдать. волов, сходящихся в центре, получивший в честь его первооткрывателя имя «Город Груйтуйзена», можно наблюдать на видимой стороне Луны около Центрального Залива вблизи кратера Шрётер. Начавшаяся в XX столетии космическая эра, принесла исследователям ещё больше пищи для размышлений. Так в период с 1969 по 1972 гг. в рамках американской программы «Аполлон» было осуществлено в общей сложности 6 высадок астронавтов на Луну. Ряд исследователей, в частности Р. Хогланд, К. Джонстон и М. Бара, утверждают, что именно исследование искусственных объектов, обнаруженных на Луне, являлось одной из скрываемых от общественности целей американской лунной программы. И именно для сокрытия истинных целей и результатов этой миссии был осуществлён «вброс» в общественное мнение, что американцы на самом деле на Луну не летали [15]. Рисунок 14 Фотографии из книги Р. Хогланда и М. Бара предполагаемых объектов искусственного происхождения на Луне. Также упомянутые авторы полагают, что именно желание 35-го президента США Дж. Кенеди раскрыть истинные мотивы американского космиче- ского ведомства, сделать обнаруженные на Луне артефакты достоянием общественности и стали истинной причиной его убийства, произошедшего всего спустя 2 месяца после того, как он предложил с трибуны ООН руководству СССР осуществить совместную лунную миссию. Рисунок 15 Моделирование, выполненное А.В. Архиповым, вероятного вида древнего поселения на Луне, снятого камерой HIRES космической станции "Клементина" (слева). Эрозия стирает следы конструкции на поверхности (центр), но обработка снимка фильтром SAAM выявляет прямоугольную аномалию (справа). В 1994 году к Луне был отправлен космический аппарат «Клементина», который передал на Землю около 1,8 млн. фотографий лунной поверхности. Эти снимки были опубликованы в открытом доступе [21]. Исследование данных изображений с применением специальных фильтров и алгоритмов поиска необычных, прямоугольных деталей, выполненное радиоастрономом А.В. Архиповым, позволило установить ряд снимков, на которых присутствуют объекты, похожие на остатки искусственных сооружений [1]. 2.5 Заключение В следующей лекции мы рассмотрим более подробно процесс эволюции разумной жизни на Земли в рамках настоящего Четвёртого Круга, изучим геологическую историю Земли и основные события трёх её первых цивилизаций. Литература 1. Архипов В. А. Археологическая разведка Луны: результаты проекта SAAM Москва:, 2002. 2. Блаватская Е. П. Из пещер и дебрей Индостана / Е. П. Блаватская, М.: Эксмо, 2011. 544 c. 3. Блаватская Е. П. Тайная Доктрина, Том I Космогенезис / Е. П. Блаватская, Москва: Эксмо, 2013. 4. Блаватская Е. П. Тайная Доктрина, Том II Антропогенезис / Е. П. Блаватская, Москва: Эксмо, 2013. 5. Желиховская В. П. Радда-Бай: Правда о Блаватской / В. П. Желиховская, М.: СП «Интербук», 1992. 6. Кеплер И. О шестиугольных снежинках / И. Кеплер, М.: Наука, 1982. 7. Крэнстон С. Е. П. Блаватская. История удивительной жизни / С. Крэнстон, М.: Эксмо, 2021. 8. Ласько В. А. Книги с полки яснополянской библиотеки: Л. Н. Толстой и Е. П. Блаватская // Культура и время. 2004. № 4 (3). C. 232—243. 9. Нэфф М. К. Личные Мемуары Е. П. Блаватской / М. К. Нэфф, Эксмо, 2009. 10. Сенкевич А. Н. Елена Блаватская. Между светом и тьмой / А. Н. Сенкевич, под ред. Алгоритм, М.:, 2012. 480 c. 11. Скляров А. Сенсационная история Земли. Сколько на самом деле лет нашей планете? / А. Скляров, Москва: Вече, 2011. 12. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой, Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1956. 13. Томпсон Р. Л. Ведическая космография и астрономия / Р. Л. Томпсон, Москва: Философская Книга, 2016. 14. Фосдик З. Г. Мои Учителя / З. Г. Фосдик, М.: Сфера, 1998. 15. Хогланд Р. К., Бара М. Тёмная миссия Луны. Секретная история НАСА / Р. К. Хогланд, М. Бара, М.: Эксмо, 2010. 576 c. 16. Цыпин В. Духовенство // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravenc.ru/text/180638.html. 17. Шлёцер Б. Ф. Скрябин / Б. Ф. Шлёцер, Берлин:, 1923. 20–21 c. 18. Шноль С. Э. Космофизические факторы в случайных процессах / С. Э. Шноль, Stockholm (Швеция): Svenska fysikarkivat, 2009. 388 c. 19. Brown J. Reminiscences: I visit Prof Einstein // Ojai Valley News. 1983. 20. Jenkins J. H. [и др.]. Evidence of correlations between nuclear decay rates and Earth–Sun distance // Astroparticle Physics. 2009. (32). C. 42–46. 21. NASA Clementine Online Data Volumes [Электронный ресурс]. URL: https://pds-imaging.jpl.nasa.gov/volumes/clementine.html#clmHIRES. 22. Sinnett A. P. Incidents in the Life of Madame Blavatsky / A. P. Sinnett, L.:, 1913. 23. Wachtmeister K. E. Reminiscences of H.P.Blavatsky and The Secret Doctrine / K. E. Wachtmeister, L.:, 1893. 24. Whitley H. M. Correspondence — Gruithuisen’s City in the Moon [Электронный ресурс]. URL: https://articles.adsabs.harvard.edu/full/1870AReg....8..156W/0000173.000.html. 25. Письма Махатм Москва: Эксмо, 2011. 26. Сурья-сиддханта СПб: Новое время, 2018. 224 c.