Характеристика взаимоотношения пород различных зон концентрически-зональных массивов Урало-Аляскинского типа на примере массива Матыскен

реклама

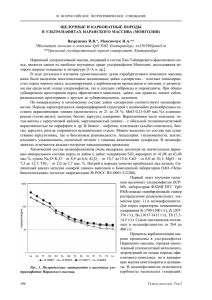

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ) Факультет геолого-географический Кафедра палеонтологии и исторической геологии РЕФЕРАТ по дисциплине «Петрология и вулканология» на тему «Характеристика взаимоотношения пород различных зон концентрическизональных массивов Урало-Аляскинского типа на примере массива Матыскен» Выполнил аспирант _____________ Ю.В. Попов «____»_____________ 2020 г. Проверил доцент ________И. Ф. Гертнер «____»_____________ 2020 г. ___________________ зачтено /не зачтено Томск–2020 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………… 3 1 Структурно-тектоническая позиция массива………………………………………….. 6 2 Геологическое строение массивов урало-аляскинского типа………………………… 8 3 Петролого-геохимическая характеристика пород массивов ………………………… 10 3.1 Состав и особенности взаимоотношений пород разных фаз внедрения Матыскенского массива………………………………………………………………….. 10 3.2 Общие геохимические особенности пород массива…………………………….. 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………. 25 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………. 26 2 ВВЕДЕНИЕ Концентрически-зональные массивы это уникальные геологические образования сложного строения, относительно небольшого размера характеризующиеся близкими к овальной или округлой форме тела в плане. Данные образования располагаются в горноскладчатых структурах небольшими группами, которые образуют пояс пространственно сближенных групп тел со схожими общими признаками. Породы, слагающие концентрически-зональные базит-гиперабазитовые массивы, были впервые выделены в самостоятельную магматическую формацию, получившую название габбро-пироксенит-дунитовой, Ф.Ю. Левинсон-Лессингом (Левинсон-Лессинг, 1900) на Урале. Несмотря на различие в условиях формирования для урало-аляскинских, а так же близких им по составу зональных комплексов Алданского щита, в дальнейшем была показана их идентичность и обоснована правомерность отнесения их к образованиям габбро-клинопироксенит-дунитовой формации (Малич, 1999). Таким образом, магматические комплексы, относящиеся к урало-аляскинскому типу, с одной стороны, могут формироваться в различных геодинамических обстановках: в подвижных зонах и платформенных областях, но при этом они аналогичны друг другу по главным типомофным признакам. С ними генетически связанные богатые ферроплатиновые россыпи, а сами интрузии обладают значительными прогнозными ресурсами коренной платины. В настоящее время установлен ряд типоморфных признаков выделения массивов урало-аляскинского типа, которые обобщены в монографии О.К. Иванова (Иванов, 1997). Основными из них являются: 1) для большинства массивов характерна тенденция концентрически-зонального строения с дунитовым ядром в центральной части и оторочки, сложенной верлитами, клинопироксенитами и габброидами. Однако строгая зональность массивов может быть не проявлена или даже отсутствовать за счет постинтрузивных тектонических процессов или же благодаря различной степени их эродированности. 2) преобладающие петрографические типы пород представлены дунитами, верлитами, оливиновыми клинопироксенитами, магнетит-амфиболовыми клинопироксенитами и габбро. Гарцбургиты и лерцолиты отсутствуют. Характерны постепенные переходы между породами; 3 3) минеральные клинопироксен ассоциации (диопсид), ультраосновных хромшпинелиды, пород оливиновые включают оливин, клинопироксениты и клинопироксениты содержат магнетит, паргаситовую роговую обманку, флогопит. В породах, слагающих массивы этой формации, как правило, отсутствует ортопироксен. В ряду дунит – пироксен-содержащий дунит – верлит – оливиновый пироксенит состав оливина изменяется от Fo91 до Fo80 при вариации концентраций CaO от 0,1 до 0,4 мас. %; 4) хромиты среди дунитов не образуют значительных рудных тел, но к ним приурочены максимальные концентрации платины; 5) контакты массивов с вмещающими породами являются интрузивными; 6) минералогическими критериями, характеризующими габбро-клинопироксенитдунитовую формацию, являются преобладание платины в россыпях и коренных проявлениях, представленной Pt-Fe сплавами при подчиненном значении других элементов платиновой группы: составы Os-Ir-Ru сплавов (осмий-иридиевый тренд) и их магматические равновесные парагенезисы: осмий-изоферроплатиновый и иридийизоферроплатиновый, которые отличаются от минеральных ассоциаций, связанных с офиолитами [Tolstykh et al., 2005]. Современные представления о происхождении массивов урало-аляскинского типа Объяснение образования зональных массивов с точки зрения классических представлений о формировании дифференцированных интрузий встречает очевидные трудности, так как ультраосновные части массивов не несут соответствующие признаки, к числу которых относятся выдержанные полосчатые текстуры, послойное чередование различных ультрамафических и мафических пород, присутствие базальных и краевых серий, текстуры оползания, и многое другое. Мюррей попытался найти выход из этой проблемы, предложив модель, согласно которой формирование дунитового ядра происходило за счёт потоковой дифференциации (“flow differentiаtion”) толеитовой магмы в подводящих каналах вулканов, при этом указав на гравитационную аномалию под гавайскими вулканами как на возможный невскрытый зональный массив (Murrаy, 1972). По-другому подошёл к проблеме О.К. Иванов, который на примере массивов Уральского платиноносного ультраосновного пояса обосновал расплава, модель прямой сформированного в кристаллизации ходе дунитов из докристаллизационной дифференциации толеитовой магмы (Иванов, 1986, 1997). Другими уральскими учёными под руководством Г.Б. Ферштатера был сделан вывод о кумулятивной природе дунитов, которые образовались в ходе фракционирования оливина из верлитового расплава в 4 динамических условиях. Эта модель, по существу, уточняющая модель Мюррея, нашла поддержку у многих учёных (Мочалов, 2013; Пушкарёв и др., 2015). Таким образом, магматические модели образования зональных массивов можно разделить на кумулятивную и ортомагматическую. Очевидно, каждая из них предполагает существование того или иного родоначального расплава. Для его установления большой интерес представляет поиск возможных вулканических аналогов пород массивов. В случае с массивами Корякско-Камчатского региона, лучшим кандидатом на роль таких аналогов оказались меловые пикриты, обнажённые в хребтах Валагинский и Тумрок на Камчатке и в пределах Корякского нагорья (Марковский, Ротман, 1981). Для этих пород на основании данных об их возрасте, а также целого комплекса методов, включающих петрологическое моделирование и изучение расплавных включений, была обоснована генетическая связь с породами Гальмоэнанского массива (Bаtаnovа et аl., 2005). В то же время, наряду с магматическими моделями образования зональных массивов, существуют и представления о дунитах как о мантийном субстрате, тектонически выведенном на поверхность и не имеющем прямой генетической связи с породами обрамления массивов – клинопироксенитами, габбро и другими (Ефимов, 2010). Подобные воззрения основаны, в первую очередь, на геологических взаимоотношениях дунитового ядра с вмещающими породами: контакт между ними в подавляющем большинстве случаев, носит тектонический характер, а сами дуниты несут явные следы пластических деформаций. исследователей (Малич и др., 2009, 2012; Баданина и др, 2013; Tessalina et al., 2015). Таким образом, главная проблема генезиса дунитового ядра заключается в том, что оно несёт в себе признаки как магматического тела, так и метаморфической породы. 5 1 СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ МАССИВА Концентрически-зональные массивы Камчатки габбро-клинопироксенит-дунитовой формации образуют протяженный пояс и приурочены к Ачайваям-Валагинскому террейну. Массивы расположены вблизи Ватыно-Лесновско-Андриановского надвига, отделяющего фронтальную зону Укелаятского, а пределах также в Ачайваям-Валагинского Олюторского террейна хребта. от Омгоно- Корякско-Камчатский платиноносный пояс протягивается в северо-восточном направлении от истоков р. Озерная Камчатка до бухты Натальи на 1400 км при ширине 30–50 км. В пределах Корякско-Камчатского региона выделяются платиноносные базитгипербазитовые комплексы, относящиеся к следующим магматическим формациям: (1) дунит-гарцбургитовой (альпинотипные или офиолитовые гипербазиты), (2) габброклинопироксенит-дунитовой (концентрически-зональные массивы урало-аляскинского типа) и (3) норит-кортландитовой (расслоенные интрузии), возраст формирования которых соответствует диапазону J3 – P (Сидоров Е.Г…, 2009). Согласно данным базитгипербазитовые комплексы региона характеризуются следующим образом (рис 1). Габбро-клинопироксенит-дунитоваяя формация. В пределах Корякско- Камчатского региона зональные массивы габбро-клинопироксенит-дунитовой формации образуют пояс, который протягивается в северо-восточном направлении от истоков р. Озерная Камчатка до бухты Наталии на 1400 км при ширине 30-50 км. В пределах пояса выделяется несколько сближенных Вывенскую, Северо-Камчатскую глубинными разломами. групп и платиноносных массивов: Центрально-Камчатскую, Ватынско-Вывенская платиноносная Ватынско- контролируемые зона совпадает с фронтальным сегментом Олюторской зоны в Южной Коряки. Базит-гипербазитовые массивы в пределах этой зоны образуют узкий прерывистый пояс, протягивающийся на 500 км и включающий более 30 тел дунит-верлит-клинопироксенит-габбрового состава. 6 Рисунок 4 - Положение базит-гипербазитовых комплексов Корякско-Камчатского региона (Сидоров Е.Г…, 2009) 7 2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МАССИВОВ УРАЛО-АЛЯСКИНСКОГО ТИПА Геологическое Светлоборского, строение первый рассмотрено располагается в на примере массива северо-восточной Матыскен части и Камчатского полуострова, второй в средней части Урала. Площадь выходов данных массивов разнится от небольших – 7 кв.км (Матыскен) до более значительных – 20 кв.км (Светлоборский). Строение тела классически концентрически-зональное (рис 2). Наибольшая площадь его выходов приходится, как правило, на дунитовое ядро. Ядро имеет неоднородный состав, где центральная, наибольшая, часть сложена форстеритовыми дунитами, постепенно переходящими в хризолитовые разности, окаймляющие ядро широкой полосой. Данные особенности можно наблюдать на Камчатке, где массивы имеют крайне малую степень изменения, что нельзя сказать о массивах Урала, отличающихся высокой степенью серпентинизации. Между различными зонами массива устанавливаются тектонические контакты с мощными зонами меланжа от первых десятков до сотен метров. Внутреннее строение и состав пород заметно меняются в зависимости от эрозионного среза, чем объясняется в ряде случаев резкое преобладание одних разновидностей пород над другими. С неглубоким уровнем эрозионного среза будут преобладать габбро, клинопироксениты и верлиты, чем глубже эродирован массив, тем больше вскрывается дунитовое ядро. Дуниты отделены от верлит-пироксенитовой оболочки зоной серпентинитового меланжа, местами с явными тектоническими контактами. Клинопироксениты и верлиты отделены от габброидов и вмещающих пород аналогичной зоной серпентинитового меланжа, представленного серпентинитами, в которых встречаются включения обломков контактируемых пород. Редко встречаются сохранившиеся контакты средней зоны массива (верлиты, клинопироксениты) с вмещающими породами, так в пределах массива Матыскен в коренном обнажении протяженностью около 20 м наблюдался контакт мелкозернистых пироксенитов и ороговикованных базальтов ватынской серии. Линия контакта четкая, ровная, слегка извилистая, залегающая субвертикально (Разумный., 2000). Габброиды завершают становление массива и развиты на его периферии, имеют рвущие взаимоотношения, как с вмещающими породами, так и более ранними фазами – дунитами, верлитами и клинопироксенитами. Часто наблюдается, как габброиды в экзоконтактовых частях массива Матыскен образуют сеть тончайших прожилков. С вмещающими базальтами имеют горячий контакт и превращены в плагиоклаз- амфиболовые, плагиоклаз-кварц-амфиболовые роговики (Разумный., 2000).. 8 Жильные породы представлены габбро-пегматитами, плагиоаплитами, горблендитами, клинопироксенитами и верлитами в виде маломощных жил от первых Рисунок 2 – Карта геологического строение массива Матыскен миллиметров до первых метров. 9 3 ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД МАССИВА Основной целью написания данной работы является – определение характера петролого-геохимических взаимоотношений центральной и средней зон массива с внешней габброидной. Данный вопрос крайне актуален, потому что в некоторых случаях исследователи не могут однозначно определить имеется ли генетическое родство между поздней зоной и более ранними. 3.1.Состав и особенности взаимоотношений пород разных фаз внедрения Матыскенского массива Массив Матыскен расположен в среднем течении р. Матыскен и является местом истока её правых притоков Хромитового и Ледяного. Массив имеет в целом изометричную форму выхода тела, площадью около 7 кв.км. Разумный А.В., по материалам геолого-съемочных работ 1995-2000, выделил две фазы внедрения массива: первая (позднемеловая) – слагает концентрически-зональные тела и представлена дунитами, клинопироксенитами, верлитами, габбропегматитами; вторая (палеоценовая) – дайками оливинитов, габбродолеритов, роговообманковых габбро и др (Разумный А.В…, 2000). В пределах интрузии большинство контактов являются тектоническими, в связи, с чем сложно точно обозначить площадь области развития каждой из сформированных зон. Центральную часть массива занимает дунитовое ядро, а периферию верлиты, оливиновые клинопироксениты, клинопероксениты, сменяемые на удалении габбропегматитами. В плане зональное строение массива прослеживается фрагментарно. Выделить доминирующие направления среди обилия мелких дизъюнктивов массива достаточно сложно, но его зональное строение прослеживается уверенно. В целом массив составляют разновеликие блоки прямоугольной формы, различных размеров от нескольких десятков сантиметров до первых метров, отражающие разнонаправленную отдельность и трещиноватость (рис 3) пород массива. 10 Рисунок 3 – Центральная часть массива Матыскен – дунитовое ядро с характерной трещиноватостью пород Помимо разнонаправленных трещиноватость пород массива, разломов, заметно усложняющих первичную наблюдаются зоны серпентинитового меланжа, трассирующие контакты пород разных фаз внедрения где породы интенсивно катаклазированны (рис 4а). Вероятнее всего данные зоны являются структуроопределяющими, вдоль которых происходило перемещение блоков пород разного состава со срывом интрузивных контактов. Подтверждением является резкая смена петрографического состава по обе стороны от меланжа, во всех наблюдаемых случаях. Мощность таких зон составляет около 10-15 м. При геологосъемочных работах в период с 1995-2000 гг для пироксенитов и вмещающих пород этелваямской толщи базальтов были отмечены зоны ороговикования (Разумный А.В…, 2000). а б Рисунок 4 – (а) Серпентинитовый меланж в граничащей области дунитов с верлитами и клинопироксенитами; (б) жила габбропегматита в дуните 11 В составе пород массива установлены: дуниты, верлиты, флогопитовые верлиты, оливиновые клинопироксениты, оливин-роговообманковые клинопироксениты, гоббропегматиты, дайки и жилы (рис 4б) различного состава (роговообманковые габбро, габбро, плагиоклазовые порфириты и др.). Дунитовое ядро – первая фаза, первая субфаза Дуниты слагают большую часть массива и расположены в центральной его части, на флангах дунитового ядра встречаются его блоки (останцы, ксенолиты) заключенные в верлитах и клинопироксенитах с тектоническими контактами (рис 5). Рисунок 5 – Элювиальные клинопироксенитах глыбовые осыпи блоков дунитов в верлитах и Зона верлитов и клинопироксенитов – первая фаза, вторая субфаза Между верлитами и клинопироксенитами наблюдаются плавные переходы с образованием пород промежуточного состава, где варьирует соотношение оливина и клинопироксена. Выветрелые поверхности верлитов имеют бурый цвет и бугристую поверхность, за счет более быстрого разрушения оливина. Породообразующими минералами выступают оливин и диопсид, в небольшом количестве встречается роговая обманка, акцессории представлены магнетитом, хромшпинелидом. Структура пород 12 изменяется от среднезернистой до гигантозернистой (рис 6а). Последняя наиболее характерна для клинопироксенитов. По взаимоотношению зерен можно отметить две главные структуры гипидиоморфнозернистую и пойкилитовую. Зерна оливина и клинопироксена встречаются как идиоморфные так и гипидиоморфные. В некоторых случаях отмечается включения магнетита (до 4%) и хромшпинелида (до 1%). Вторичные изменения отсутствуют, либо слабо проявлены в виде серпентина, хлорита, тремолита. Как и породы ядра, верлиты с клинопироксенитами разбиты отдельностью и трещиноватостью на разновеликие блоки с острыми краями. При геолого-съемочных работах 2000г., Разумным А.В. были отмечены области ороговикования вмещающих пород на границе с клинопироксенитами, большая же часть контактов являются тектоническими. Отмечаются области с развитием жил верлитов в клинопироксените, контакты всегда четкие, рвущие. Жилы часто пересекаются между собой не имея определенной ориентировки, вероятно внедрение происходило по уже имеющейся системе отдельности. Для жил верлитов характерна более мелкозернистая структура, чем у вмещающих их клинопироксенитов (рис 6б). Весьма интересными являются взаимоотношения жил дунита (7 а,б) с клинопироксенитами и верлитами. Данные тела были обнаружены в западной части массива, где породы ядра – дуниты, сменяются клинопироксенитами и верлитами. Как и жилы верлитов, они пересекаются между собой, но мощность их мала и не выдержана. В дунитах слагающих жилы так же отмечается хромшпинелид в качестве акцессорного минерала, что так же характерно для пород ядра. а б Рисунок 6 – (а) Элювиальная глыба с контактом разнозернистых клинопироксенитов; (б) жилы верлита в клинопироксените 13 а б Рисунок 7 – (а) Коренной выход клинопироксенитов с жилами дунита; (б) глыба верлита с жилой дунита Зона габбропегматитов и габбро – первая фаза, третья субфаза Эти породы встречались в виде небольших по мощности даек, жил, наблюдаемые тела имеют мощность от первых сантиметров до нескольких дециметров. Тела тяготеют приемущественно к переферийным частям дунитового ядра. В составе пород отмечаются: плагиоклаз, амфибол и клинопироксен; из акцессорных сфен, циркон, апатит, хромшпинелид, магнетит. Продукты замещения первичных минералов представлены: эпидотом, актинолитом, хлоритом. В южной части массива встреченны габбро с полосчатой текстурой, природа которой не совсем понятна. В той же части массива отмечается тектонический контакт серпентинизированных верлитов с габбро (рис 8). В приконтактовой части габброиды пиритизированы и эпидотизированы, сульфиды активно разрушаются с образованием гидроокислов железа. 14 По результатам геолого-съемочных работ 2000г с вмещающими базальтами и кремнями ватынской серии эвкриты Матыскенского массива и Эпильчикского выхода имеют рвущие взаимоотношения с довольно частыми апофизами, инъекциями и широкими полями контактовых роговиков (Разумный А.В…, 2000). данная область Автором массива работы была наименее изучена, так как работы производились в центральной части массива. Рисунок 8 – Контакт серпентинизированных (красная линия) Жилы и дайки роговообманкового габбро, плагиоклазового порфирита - второй фазы, второй субфазы Породы данной фазы имеют ограниченное распространение среди дунитов и клинопироксенитов. В ядерной части массива обнаружены единичные выходы жил плагиоклазитов (рис 9) и плагиоклазовых порфиритов. Данные породы имеют отчетливые тектонические контакты и раздроблены на отдельные блоки. Мощность и протяженность жил незначительна, вследствие её постоянного пережима породами ядра. Минеральный состав пород простой: плагиоклаз, амфибол, в качестве акцессория выступает – сфен. 15 Роговообманковые габбро встречаются в зоне верлитов-клинопироксенитов и были обнаружены в юго-восточной части массива. Мощности наблюдаемых жил небольшие до 10 – 15см. Контакты с вмещающими породами четкие, без видимых изменений. Структура пород изменяется от мелкозернистой до гигантозернистой. Рисунок 9 – Отдельные блоки жилы плагиоклазового «аплита» в дуните 16 3.2 Общие геохимические особенности пород массива Породы рассматриваются последовательностью внедрения: в соответствии с установленной 1) дуниты (первая субфаза) => для них верлиты, клинопироксениты (вторая субфаза) => габбро (третья субфаза); роговообманковое габбро. Дуниты, представляющие первую субфазу первой фазы, по сравнению с эталоном характеризуются повышенными или близкими содержаниями Ti, V, Co, Cr, Zn, Ga, Sr, Cs. Остальные элементы включая все РЗЭ, Ta, U и Th в них явно понижены по отношению к эталону. Данные по содержанию элементов, определенные по другой методике дополнительно показывают, что дуниты массива Матыскен, по сравнению с кларками ультраосновных пород, кроме выше перечисленных, обогащены Mn, Fe, Ge, Mo, Pd, Ag, W, Cd, Sn, Sb, Te, Pt, Au, Tl и Pb; и обеднены Be, Ru, Hf, Re. Верлиты и пироксениты второй подфазы первой фазы по отношению к кларку ультроосновных пород по А.П. Солововой (1990), обогащены Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Cs, легкими и средними РЗЭ (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) и обеднены Be, Cr, Co, Ni, Ga, Zn, Nb, тяжелыми РЗЭ (Er Tm Yb La) Hf Ta Th U. Данные, получены по другой методике ICP MS анализа, дают дополнительный ряд элементов, содержащихся в повышенных количествах, Mn, Fe, Ge, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Te, Cs, W, Pt, Au, Tl и Pb, а в пониженных количествах Be, Ru, Cd, Hf, Re. Габбро третьей субфазы первой фазы и второй субфазы второй фазы характеризуются близкими содержаниями микроэлементов и характеризуются совместно. Для них относительно кларка ультраосновных пород, в повышенных количествах отмечены Be, Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba все РЗЭ, а так же Hf, Ta, Th и U. Пониженными значениями содержаний отмечаются Cr, Co, Ni, Cu, Zn. Данные по дополнительной методике ICP MS добавляют ряд элементов с повышенными, относительно кларка, такими элементами как Mn, Fe, Ge, Mo, Ru, Pd, Ag, Sn, Sb, Te, Cs, Hf, W, Pt, Au, Tl и Pb, а пониженными – Cd и Re. Полученные данные позволяют не только геохимически охарактеризовать временной и структурный ряд пород Матыскенского массива, но так же отметить явные элементы геохимической эволюции от ранних субфаз пород к поздним, что просматривается в приводимых ниже рядах элементов каждой из субфаз. 17 Повышенные содержания 1. Дуниты: Ti, V, Cr, Co, Zn, Ga, Sr, Cs, Mn, Fe, Ge, Mo, Pd, Ag, W, Cd, Sn, Sb, Te, Pt, Au, Tl, Pb. 2. Пироксениты и верлиты: Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Cs, легкими и средними РЗЭ, Mn, Fe, Ge, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Te, Cs, W, Pt, Au, Tl, Pb. 3. Габбро: Be, Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, РЗЭ, Hf, Ta, Th, U, Mn, Fe, Ge, Mo, Ru, Pd, Ag, Sn, Sb, Te, Cs, Hf, W, Pt, Au, Tl, Pb. Пониженные содержания 1. Дуниты: Be, Sc, Ni, Cu, Rb, Y, Zr, Nb, Ba, РЗЭ, Hf, Ta, Th, U, Ru, Re. 2. Пироксениты и верлиты: Be, Cr, Co, Ni, Ga, Zn, Nb, тяжелыми РЗЭ, Hf, Ta, Th, U, Ru, Cd, Re. 3. Габбро: Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd и Re. Приведенные данные достаточно наглядно показывают ряд характерных черт эволюции вещества пород в ряду: дуниты => верлиты, пироксениты =>габбро. Определенный ряд элементов имеет сквозной характер в этом ряду пород (отмечены в тексте темным фоном) включая благородные металлы. Другие, наоборот, постепенно обогащают более поздние фазы пород. Особенно наглядны в этом отношении РЗЭ, минимально содержащиеся в дунитах, а пироксенитах и верлитах представленные легкой и средней группами и всем рядом РЗЭ обогащающие габброиды. Кроме того, еще присутствуют целый ряд микроэлементов последовательно обогащающих пироксениты и верлиты, по отношению к дунитам и наиболее полно представленые в габброидах. Генетические аспекты геохимических данных ряда пород: дуниты => верлиты, пироксениты =>габброиды Мультиэлементные спайдерграммы, отстроенные по геохимическим данным, дают возможность в наглядном (графическом) виде оценить геохимические особенности множества изучаемых объектов, а так же установить степень их геохимического родства и в первом приближении – принадлежность их к той или иной геодинамической обстановке в рамках которой они формировались. Эти параметры считываются с мультиэлементных спайдерграмм при визуальной оценке графиков (спектров) распределения элементов в изучаемых объектах, в нашем случае это ряд пород последовательных фаз внедрения массива Матыскен: дуниты => верлиты, пироксениты => габброиды. 18 Для данной ассоциации пород по данным таблицы 1 и 2 отстроена сводная мультиэлементная спайдерграмма (рис 10), а так же частная диаграмма для дунитов и габбро (рис 11) анализ которых позволяет сделать следующие выводы. Рисунок 10 – Мультиэлементная спайдер-диаграмма с полями распределения микроэлементов для дунитов, верлитов, клинопироксенитов и габброидов массива Матыскен N-MORB – обогащённые базальты срединно-океанических хребтов, OIB – внутриплитные базальты; IAB – базальты островных дуг и активных континентальных окраин. Состав примитивной мантии, N-MORB, OIB, IAB по (Sun, McDonought, 1989); у/о – среднее содержания для ультраосновных пород по (А.П. Соловова, 1990) Дуниты отличаются от всех других пород массива минимальным содержанием всех микроэлементов. Отличаются они по этому параметру от реперов N-MORB, IAB и OIB на два порядка (рис 11). 19 Рисунок 11 – Мультиэлементная спайдер-диаграмма с полями распределения микроэлементов для дунитов и габброидов массива Матыскен N-MORB – обогащённые базальты срединно-океанических хребтов, OIB – внутриплитные базальты; IAB – базальты островных дуг и активных континентальных окраин. Состав примитивной мантии, N-MORB, OIB, IAB по (Sun, McDonought, 1989); у/о – среднее содержания для ультраосновных пород по (А.П. Соловова, 1990) Среди дунитов по характеру спектра распределения микроэлементов отчетливо выделяются две разновидности: дуниты с минимальными содержаниями микроэлементов, исключая Zr, Hf и Ti (дуниты и хромит содержащие дуниты); и дуниты, в которых содержания микроэлементов в ряду от La и до Yb соделжатся в концентрациях на пол порядка – порядок выше, чем в дунитах первой группы и только в правой части спектра содержания элементов от Cs до Ta в дунитах этих групп микроэлементов близки друг другу, но при достаточно контрастных их содержаниях (рис 11). По всей вероятности эта геохимическая особенность свидетельствует о наличии определенной петрогенетической 20 разности между дунитами первой и второй разновидности. Но вместе с тем обе разновидности обладают одинаковыми пиками для Nb и Sr. Однако положительный пик Hf и Ti присущ только дунитам первой группы. При всем при этом положительные пики содержаний Rb и Ba характеризуют один из дунитов первой группы и дунит второй группы (рис 11). Отмеченные особенности говорят о том, что рассматриваемые дуниты в геохимическом плане обладают как определенными чертами сходства, так и различиями, что по всей вероятности обусловлено особенностями условий их выплавления. Следует так же отметить явно отличный характер распределения микроэлементов в исследуемых дунитах и от базальтов репера N-MORB. В то же время, если сравнивать по этому параметру дуниты и базальты реперов IAB и OIB, без относительно содержаний микроэлементов, то между ними просматриваются определенные аналогии как с базальтами IAB (общие положительные пики Rb, Ba и Sr), так и с базальтами OIB (общие положительные пики Hf и Ti). Наиболее близкими по содержанию и распределению микроэлементов дуниты являются среднему составу ультроосновных пород. В целом же для дунитов наиболее рельефно проявлены положительные пики Rb, Ba, Sr и Ti, что явно отличает их от дунитов реститогенного происхождения (рис 10, 11). Верлиты – клинопироксениты. Наибольшее число петрографических разновидностей Матыскенского массива принадлежит средней его зоне, и главным образом за счет вариаций петрографического состава пироксенитов. Анализ их геохимических спектров позволяет сказать, что, в отличие от дунитов, содержания в них элементов от La, Ce и до Yb примерно на порядок выше чем в дунитах. И только элементы левой части диаграммы (от Cs до Ta) близки по содержанию с их содержаниями в дунитах (рис 10, 12). 21 Рисунок 12 – Мультиэлементная спайдер-диаграмма с полями распределения микроэлементов для верлитов – клинопироксенитов и габброидов массива Матыскен N-MORB – обогащённые базальты срединно-океанических хребтов, OIB – внутриплитные базальты; IAB – базальты островных дуг и активных континентальных окраин. Состав примитивной мантии, N-MORB, OIB, IAB по (Sun, McDonought, 1989); у/о – среднее содержания для ультраосновных пород по (А.П. Соловова, 1990) Разновидности пород средней зоны довольно дифференцированы по содержанию в них микроэлементов (примерно в пределах одного порядка). При этом спектры их в большинстве своем обладают конформным характером, объединяемм положительными пиками Rb, Ba, U, Sr, Eu и Gd и отрицательными Cs, Th, Nb, Ta, Zr, Hf и Ti, что говорит о несомненном генетическом родстве всей гаммы пород средней зоны массива, а так же о закономерном характере изменения их состава от верлитов к пироксенитам, обусловленном, видимо, как условиями выплавления исходных расплавов, так и магматической дифференциации. Характерна деталь близости содержаний микроэлементов левой части мультиэлементной диаграммы (от Cs до Ta) между дунитами и верлитами – клинопироксенитами, при резком различии в количественном содержании в них РЗЭ, что 22 по видимому, следует объяснить влиянием разных источников выплавления первичных магм этих пород (рис 10, 12). При сравнении спектров распределения микроэлементов пород ассоциации верлиты – пироксениты с нанесенными реперами можно сказать следующее. Общая конфигурация спектров рассматриваемых пород близка к N-MORB, за исключением положительных аномалий Rb, Ba, U и с учетом заметно меньших содержаний в верлитах – клинопироксенитах ряда элементов от Sm до La, т.е. средних и тяжелых РЗЭ. В то же время верлиты – пироксениты по содержанию и характеру распределения микроэлементов ближе всего сопоставимы со средним составом ультраосновных пород. Габбро внешней зоны. Эти породы завершают эволюционный ряд пород массива Матыскен. Геохимические спектры габброидов на мультиэлементных диаграммах занимают самое верхнее положение, свидетельствуя о том, что они по отношению к породам ядерной и средней зон массива в максимальной степени обогащены рассматриваемым рядом микроэлементов. Их геохимические спектры в максимальной степени конформны спектрам ассоциации пород верлиты – клинопироксениты, обладая при этом общими положительными и отрицательными пиками, указывающие на их генетическое родство. При сравнении с реперами выясняется, что общая конфигурация габброидов имеет определенное сходство с N-MORB, за исключением положительных пиков Sr, Ba, Rb и Cs. А с учетом этих пиков обнаруживается их подобие реперной линии IAB, но с заметно меньшим уровнем содержания большей части микроэлементов в габброидах, нежели в базальтах IAB (рис 10, 11). Подводя итог анализу геохимических спектров распределения микроэлементов в породах ряда дуниты => верлиты, пироксениты => габброиды между собой и относительно реперов N-MORB, IAB, OIB и средних составов ультраосновных пород следует сказать, что между породами разных зон массива Матыскен прослеживается генетическое родство. Но при этом у дунитов, хромитоносных дунитов оно выражено наиболее слабо. У хризолитовых дунитов родство с группой пород верлиты – клинопироксениты и габброиды выражено отчетливо. В сравнении спектров исследуемых пород с перечисленными реперами сходство весьма относительно как по содержанию микроэлементов, так и по их распределению. В одних случаях они обнаруживают определенное сходство (с поправками на отличие в содержании) с N-MORB, в других с IAB, а в некоторых и с OIB. По видимому, это обусловлено сложностью и вариациями режимов геодинамических обстановок в системе континент – океан региона и соответствующей сменой роли источников первичных 23 расплавов. А с другой стороны, нельзя не иметь в виду широкого проявления в массивах базит-гипербазитового состава метасоматических реакций, в частности пироксенизации. Отмеченные геохимические особенности спектров распределения микроэлементов серии: дуниты => верлиты – пироксениты => габброиды достаточно наглядно отражены и на диаграмме распределения РЗЭ (рис 13) Рисунок 13 – Спайдер-диаграмма с полями распределения нормированных по хондриту концентраций РЗЭ для верлитов – клинопироксенитов и габброидов массива Матыскен N-MORB – обогащённые базальты срединно-океанических хребтов, OIB – внутриплитные базальты; IAB – базальты островных дуг и активных континентальных окраин. Состав примитивной мантии, N-MORB, OIB, IAB по (Sun, McDonought, 1989); у/о – среднее содержания для ультраосновных пород по (А.П. Соловова, 1990) 24 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Из рассмотренной выше петрологической и геохимической характеристики пород массива Матыскен, можно сделать следующие основные заключения: 1. Пространственное положение пород относительно друг друга в общей структуре плутона: ядро - дуниты, средняя зона – верлиты и клинопироксениты, внешняя зона – габбро, где две последние зоны плотно опоясывают ядро широкой полосой в виде кольца, т.е. пространственно они близко расположены и повторяют по форме конфигурацию ядра, данная особенность косвенно указывает на их родство; 2. В пределах массива каждая зона пород не изолирована, а напротив, имеет рвущие, взаимопроникающие контакты, где от ранней к поздней фазе внедрения количество их возрастает. Данную особенность наглядно иллюстрирует обилие мелких даек и жил пироксенитов, верлитов, габбро, распространение которых подчиняется порядку внедрения: дуниты – верлиты, клинопироксениты – габбро. 3. Геохимические спектры распределения микроэлементов в породах ряда дуниты => верлиты, пироксениты => габброиды обнаруживают генетическое родство между породами разных зон массива Матыскен. Данная особенность является одним из явных признаков наличия общего источника и эволюции расплава. 25 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Баданина И.Ю., Белоусова Е.А., Малич К.Н. Изотопный состав гафния цирконов Нижнетагильского и Гулинского массивов (Россия) // Докл. АН. 2013. Т. 448. № 1. С.991994. 2. Ефимов А.А. Итоги столетнего изучения Платиноносного пояса Урала // Литосфера. 2010. № 5. С. 134–153 3. Иванов О.К. Концентрически-зональные пироксенит-дунитовые массивы Урала. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. 1997. 488 с. 4. Иванов О.К. Ультрамафичечкие пегматиты пироксенит-дунитовых массивов Платиноносного пояса Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР. 1986. 57 с. 157 5. Иванов О.К. Концентрически-зональные пироксенит-дунитовые массивы Урала. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1997. 546 с. 6. Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Геологический очерк Южно-Заозерской дачи и Денежкина Камня на Северном Урале // Труды СПб. Острова естествоиспытателей. СПб., 1900. Т. 30. Вып. 5. 257 с. 7. Малич К.Н. Платиноиды клинопироксенит-дунитовых массивов Восточной Сибири. СПб.: Картограф. ф-ка ВСЕГЕИ, 1999. 296 с. 8. Малич К.Н., Ефимов А.А., Ронкин Ю.Л. Архейский U-Pb изотопный возраст циркона дунитов Нижне-Тагильского массива (Платиноносный пояс Урала) // Док. АН. 2009. Т. 427. № 1. С. 101–105. 9. Мочалов А.Г. Модель происхождения минералов платиновой группы в габбропироксенит-дунитовых кумулятивных комплексах Корякского нагорья (Россия) // Геология рудных месторождений. 2013. Т. 55. № 3. С. 171 –188. 10. Разумный А.В., Шелудченко С.Д., Мазур М.И., и др. Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1:50000 с общими поисками на территории листов Р-59-80-В-г-3,4; Р-5980-Г-в-3,4; Р-59-80-Г-г-3,4; Р-59-91-Б-г-2,4; Р-59-92-А,Б; Р-59-93-А,Б; Р-59-94-А-в. Работы выполнены Ватынской партией в 1995-2000гг. Составлен в Закрытом акционерном обществе "КорякГеолДобыча" в декабре 2000г. Корякский автономный округ, лист Р-59. 11. Сидоров Е.Г. Платиноносность базит-гипербазитовых комплексов Корякско-Камчатского региона: автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. геолго-мин. наук (25.00.11)/ Сидоров Евгений Геннадьевич; Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, – Петропавловск-Камчатский, 2009. – 46 с. 26 12. Пушкарёв Е.В., Каменецкий В.С., Морозова А.В., Хиллер В.В., Главатских С.П., Родеманн Т. Онтогения рудных хромшпинелидов и состав включений как индикаторы пневматолито-гидротермального образования платиноносных хромититов массива Кондёр (Алданский щит) // Геология рудных месторождений. 2015. Т. 57. №5. С. 394-423. 13. Tolstykh N.D., Sidorov E., Krivenko A.P. platinum group elemennt placers associated with UralAlaska type complexes. in: Exploration for platinum group element deposits. Ed.J.E Mungall., Canada, 2005. P. 113–144. 14. Murray C.G. Zoned ultramafic complexes of the Alaskan type: feeder pipes of andesitic volcanoes // Geol. Soc. Am. Mem. 1972. V. 132. P. 313–335. 15. Tessalina S.G., Malitch K.N., Auge T., Puchkov V.N., Belousova E., McInnes B.I.A. Origin of the Nizhny Tagil Clinopyroxenite–Dunite Massif, Uralian Platinum Belt, Russia: Insights from PGE and Os Isotope Systematics // Journal of petrology, 2015. V. 56. № 12. P. 27