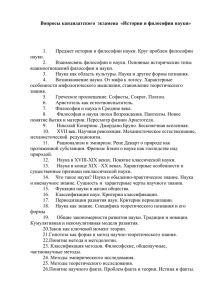

1. Предмет и структура философского знания. Предмет философии — наиболее общие законы развития и формы бытия природной, социальной и духовной реальности, особенности их воспроизведения в сознании человека и роль в выборе его жизненной позиции. Предметом называется круг вопросов, которые изучает философия. Общую структуру предмета философии, философского знания составляют четыре основных раздела: 1.)онтология (учение о бытии, общая теория бытия: что в мире не возникает, не уничтожается, существует вечно и неизменно, образует основу и источник всякого конкретного бытия; что есть “бытие” вообще, какие есть виды, способы, “слои” бытия, как они связаны друг с другом); 2.)гносеология (учение о познании, учение о знании, об источниках, способах, сущности, границах, видах, методах познания; о субъекте (носителе, создателе) и объекте знания, о его содержании и развитии; учение об истине); 2. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения (миф, религия, философия). Мифология- форма общественного сознания, мировоззрение древнего общественного общества, которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности. самые первые представления о мире существовали как мироощущение, формируемое мифом. Но в то же время эти представления, знания о мире не были однородными. С одной стороны, миф включал фантазии, верования в богов и героев, а с другой — эмпирические знания, обобщения многолетних наблюдений, здравый смысл .По мере совершенствования понятийного мышления происходит и рационализация мифа, в нем все дальше друг от друга «отходят» знания, основанные, с одной стороны, на опыте, с другой — на вере в сверхъестественное. В результате из мифологии выделяются и обретают статус самостоятельных две системы знаний. Та часть мифологии, которая рассматривала проблемы первоосновы мира, его природы, устройства, взаимосвязи с человеком, стала «праматерью» философии. А та часть, — которая обращалась к проблемам постижения действительности через веру, стала основой для теологии как учения о религии. Религия- форма мировоззрения, основанная на вере в наличии фантастических, сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окр.мир. Под религиозном мировоззрении для человека характерна чувственная, образноэмоцинальная( а не рациональая) форма восприятия окр. действительности. Философия- особый, научно-теоретическая тип мировоззрения. Философское мировоззрения отличается от религиозного и мифологического тем, что оно: - основано на знании( а не на вере либо вымысле) - рефлексивно( имеет место обращенность мысли на саму себя) - логично( имеет внутреннее единство и систему) - опирается на четкие понятие и категории Таким образом философия представляет собой высший уровень и вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, системностью, логикой и теоретической оформленностью. Философия как мировоззрение прошла три основные стадии своей эволюции: -космоцентризм ( в основе которого лежит объяснение окр.мира, явления природы через могущество, всесильность, бесконечность внешних сил – Космоса и согласно все сущесвующее зависит от космоса и космических циклов( Др.Индии, Др.Китай, Др.Греции0 -теоцентризм( в основе лежит объяснение всего сущего через господство необъяснимой, сверхъестественной силы- Бога( был распространен в средневекой Европе) - антропоцентризм( тип философского мировоззрения, в центре которого стоит проблема человека( Европы эпохи возраждения, нового и новейшего времени, современные философские школы) 3. Диалектика процесса познания. Чувственное отражение и рациональнологическое познание. Рассмотрим основные формы чувственного познания. Ощущение представляет собой элементарный результат воздействия объективного мира на органы чувств человека, в ходе которого создается наглядный образ отдельных сторон отображаемого предмета. В зависимости от специфики внешних раздражителей все ощущения делятся на несколько групп: зрительные, осязательные, слуховые, вкусовые, обонятельные. В познавательном процессе ощущения выполняют две функции: 1) выступают в качестве сигнала; 2) в составе образа, данного в восприятии, передают связи и отношения, присущие объективному миру. Ощущение, как было уже сказано, отражает не весь предмет, а лишь отдельные его стороны и свойства. Целостный же образ предмета в совокупности всех его основных свойств возникает в процессе восприятия. Восприятие, таким образом, - это целостный образ, возникающий в мозгу человека в результате воздействия того или иного предмета на органы чувств. На основе восприятия формируется фундамент для образования элементарных обобщений эмпирического знания. Однако, образ предмета может возникнуть и тогда, когда предмет в данный момент на человека не действует. Такие образы возникают на основе прошлых ощущений и восприятий, т.е. на основе прошлого опыта. Чувственно-наглядный, обобщенный образ предметов и явлений действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного воздействия в данный момент предметов и явлений на органы чувств называется представлением. Несмотря на взаимосвязь всех форм чувственного познания, наличие в них общих моментов, представление - это более высокая форма отражения действительности, которое характеризуется следующими особенностями: 1) Хотя представление по своему содержанию менее богато и четко, чем ощущение и восприятие, зато представление выходит за пределы данного конкретного случая и тем самым расширяет возможности познавательной деятельности человека; 2) если ощущение и восприятие всегда индивидуальны, единичны, то представление способно удерживать и то, что повторяется в ряде сходных предметов (например, представление о дереве вообще). Чувственное познание взятое в целом, в единстве всех его трех форм, имеет такие особенности: оно непосредственно связано с внешним миром; чувственное познание наглядно; оно отражает лишь то, что лежит на поверхности явлений, внешние стороны предметов и не способно схватить устойчивые, необходимые их стороны и связи, законы функционирования и развития материальных образований. Поэтому познание необходимо должно перейти от чувственных форм к формам абстрактного, логического мышления. Абстрактное мышление, существуя в таких формах, как понятие, суждение и умозаключение, перерабатывает данные чувственного познания и постигает существенные стороны изучаемых объектов. Способность отвлекаться от чувственно-конкретного, наглядного и на этой основе создавать общие понятия - это способность специфически человеческого мышления. Абстрактное мышление начинается тогда, когда человек научился образовывать понятия о предметах. Понятие - это идеальный образ, лишенный наглядности и отражающий общие и существенные стороны и признаки предметов, явлений и процессов окружающей действительности. В процессе мыслительной деятельности понятия находятся в определенной взаимосвязи друг с другом и образуют такие формы логического отражения действительности как суждения и умозаключения. Суждение - это такая форма мышления, которая представляя собой определенную взаимосвязь понятий, что-либо утверждает, отрицает или предполагает. Суждения по своему содержанию бывают: а) истинными; б) ложными; в) гипотетическими, а по своей структуре: а) простыми и б) сложными. Простыми называются такие суждения, которые в пределах определенной логической системы далее не разложимы. Сложные суждения складываются из простых посредством различных логических связок: например, союза «и» (конъюнкция), «или» (дизъюнкция), «если..., то» (импликация). Умозаключение - это такая форма мышления, в ходе которой из одного или нескольких суждений (посылок) выводится новое суждение (следствие), логически вытекающее из посылок. Следствие, вытекающее из посылок может быть истинным лишь в том случае, когда истинны сами посылки, и не нарушаются законы логики и правила вывода. По своей форме умозаключения делятся на: индуктивные, дедуктивные и умозаключения по аналогии. Логическое познание, взятое в целом, характеризуется следующими особенностями: через понятия, суждения и умозаключения наше мышление проникает в сущность изучаемых предметов; оно идеально, т.е. лишено наглядности; логическое познание не связано непосредственно с внешним миром, оно имеет дело только с Данными чувственного познания, т.е. логическое познание ^ это познание, опосредованное данными ощущений, восприятий и представлений. Как видно из изложенного и чувственное познание, и логическое познание имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому процесс познания может осуществляться только в диалектическом единстве чувственного и рационального, эмпирического и теоретического. В этом случае недостатки одного из этих уровней познания покрываются преимуществами другого. Несмотря на это, в философии как в прошлом, так и отчасти в настоящее время имеются два направления, преувеличивающие значение либо чувственного, либо рационального (логического) познания. Первое направление носит название сенсуализма, второе - рационализма. Сенсуализм - учение в гносеологии, признающее ощущения единственным источником познания. Научные понятия, с точки зрения сенсуализма, отображают лишь общее в предметах, а не их сущность. На самом же деле научное понятие отражает не любое общее, а существенно общее. Ощущения могут стать необходимой стороной познания только при условии их органического единства с другими сторонами процесса познания: практикой и абстрактным мышлением. Рационализм - учение в теории познания, согласно которому такие логические признаки достоверного знания, как всеобщность и необходимость не могут быть выведены из опыта и его обобщений. Они, якобы, могут быть почерпнуты только из самого ума: либо из понятий, врожденных уму (теория врожденных идей Декарта), либо из понятий, существующих только в виде задатков, предрасположений ума. Ограниченности сенсуализма и рационализма были преодолены только диалектическим материализмом, рассматривающим познание в единстве чувственного и рационального и практикой. Логическое познание, абстрактное мышление осуществляется в форме эмпирического и теоретического познания. Эмпирическое познание характеризуется движением его от чувственно-конкретного к абстрактному, а теоретическое познание -движением от абстрактного к конкретному в мысли, теории. В процессе эмпирического познания отражаются лишь отдельные стороны изучаемых объектов без достаточной их связи друг с другом. Поэтому знание, получаемое на этом уровне познания, т.е. абстракции, характеризуются однобокостью, поверхностностью, абстрактностью, оно не дает целостного представления об объекте. В процессе же теоретического познания предмета осуществляется диалектический синтез абстракций, эмпирических понятий, полученных в ходе эмпирического познания. Благодаря этому достигается постижение сущности предмета в единстве всех его сторон, т.е. конечным результатом этого уровня познания является создание теории предмета. 4. Методы и закономерности научного познания. Важнейшими закономерностями развития науки считаются следующие: Обусловленность развития науки потребностями общественно - исторической практики. Это – главная движущая сила или источник развития науки. Относительная самостоятельность науки. Какие бы конкретные задачи не ставила практика перед наукой, решение этих задач может быть осуществлено лишь по достижении определенных ступеней развития самого процесса познания действительности, который совершается в порядке последовательного перехода от явлений к сущности и от менее глубокой сущности ко всё более глубокой. Преемственность в развитии идей и принципов, теорий и понятий, методов и приёмов науки, неразрывность всего познания действительности, как внутреннее единого целенаправленного процесса. Каждая более высокая ступень в развитии науки возникает на основе предшествующей ступени, с удержанием всего ценного, что было накоплено раньше. постепенность развития науки при чередовании периодов относительно спокойного (эволюционного) развития и бурной (революционной) ломки теоретических основ науки, системы её понятий и представлений (картины мира). Эволюционное развитие всей науки – это процесс постепенного накопления новых фактов, экспериментальных данных в рамках существующих теоретических воззрений, в связи с чем идет расширение, уточнение и доработка уже принятых раннее теорий, понятий и принципов. Революция в науке наступает, когда начинается коренная ломка и перестройка раннее установившихся воззрений, пересмотр фундаментальных положений, законов и принципов в результате накопления новых данных, открытия новых явлений, не укладывающихся в рамках прежних воззрений. Но ломке и отбрасыванию подвергается при этом не само содержание прежних знаний, а их неверное толкование. Взаимодействие и взаимосвязанность всех составных отраслей науки в результате чего предмет одной науки может и должен исследоваться приёмами и методами других наук. В результате этого создаются необходимые условия для более полного и глубокого раскрытия сущности и законов качественно различных явлений. Свобода критики, беспрепятственное обсуждение спорных или неясных вопросов науки, открытое и свободное столкновение различных мнений. Поскольку диалектически противоречивый характер процессов природы раскрывается в науке не сразу и не прямо, в борющихся мнениях и воззрениях отражаются лишь отдельные противоречивые стороны изучаемых процессов. В результате такой борьбы преодолевается первоначальная неизбежная односторонность различных взглядов объект исследования и вырабатывается единое воззрение, более адекватное самой действительности. Дифференциация и интеграция научного знания. Дифференциация научного знания проявляется в выделении отдельных разделов науки в относительно самостоятельные дисциплины со своими специфическими задачами и методами исследования. Чем глубже наука проникает в детали, тем она лучше вскрывает связи между различными областями действительности, а отсюда интеграция научного знания – формирование наук, которые изучают свойства и отношения, общие для большого числа разнокачественных объектов. Чем больше наука вскрывает общие связи вещей, тем лучше она уясняет суть деталей. Такова реальная диалектика познания по пути дифференциации и интеграции. Математическая наука. Современная наука характеризуется проникновением математики в различные области знания. Такие науки, как биология, физиология, психология и многие другие совсем недавно почти не использовали математические методы. Ныне доступ не только к глубоким проблемам естествознания, но и к области социальных исследований требует тончайших математических методов. Быстрому процессу математизации наук способствует развитие электронно-вычислительной техники. Успехи информатики и математической логики говорят о том, что формализации приносит огромные практические результаты. Развитие этих областей знания в единстве с достижениями науки в целом приведёт к автоматизации почти всего материального производства. 5. Наука как система знания и социальный институт. Наука может быть определена как рационально-предметная деятельность сознания. Ее цель — построение мысленных моделей предметов и их оценка на основе внешнего опыта. Источником рационального знания может быть только мышление — либо в форме построения эмпирических моделей чувственного опыта, либо в форме конструирования теоретических объектов. Науку можно рассматривать как: 1) наука как специфический тип знания; 2) наука как особый вид деятельности; 3) наука как особый социальный институт. 1) Наука как специфический тип знания Науку как специфический тип знания исследуют логика и методология науки. Главной проблемой здесь является выявление тех признаков, которые необходимы для различения научного знания и различных форм вненаучного знания (обыденное знание, искусство, религия, экзистенциальные переживания и т.д.). Критерии научного знания: предметность, однозначность, определенность, точность, системность, логическая доказательность, проверяемость, теоретическая и/или эмпирическая обоснованность, инструментальная полезность (практическая применимость). 2) Наука как познавательная деятельность Наука — это когнитивная, познавательная деятельность. Любая деятельность — это целенаправленная, процессуальная, структурированная активность. Структура любой деятельности состоит из трех основных элементов: цель, предмет, средства деятельности. В случае научной деятельности цель — получение нового научного знания, предмет — имеющаяся эмпирическая и теоретическая информа­ция, релевантная подлежащей разрешению научной проблеме, средства — имеющиеся в распоряжении исследователя методы анализа и коммуникации, способствующие решению заявленной проблемы. Известны три основные модели изображения процесса научного познания: 1) эмпиризм; 2) теоретизм; 3) проблематизм. Согласно эмпиризму, научное познание начинается с фиксации эмпирических данных о конкретном предмете научного исследования, выдвижение на их основе возможных эмпирических гипотез — обобщений, отбор наиболее доказанной из них на основе ее лучшего соответствия имеющимся фактам. теоретизм, считающий исходным пунктом научной деятельности некую общую идею, рожденную в недрах научного мышления (детерминизм, индетерминизм, дискретность, непрерывность, определенность, неопределенность, порядок, хаос, инвариантность, изменчивость и т.д.). проблематизма, наиболее четко сформулированная К. Поппером: наука - это специфический способ решения когнитивных проблем, составляющих исходный пункт научной деятельности. Научная проблема — это существенный эмпирический или теоретический вопрос, формулируемый в имеющемся языке науки, ответ на который требует получения новой, как правило, неочевидной эмпирической и/или теоретической информации. Циклическая схема научной деятельности Поппера выглядит так: научная деятельность заключается в движении от менее общей и глубокой проблемы к более общей и более глубокой и т.д. Вечно неудовлетворенное любопытство — главная движущая сила науки. Современная научная деятельность не сводится, однако, к чисто познавательной. Она является существенным аспектом инновационной деятельности. Научные инновации являются первичным и основным звеном современной наукоемкой экономики. 3) Наука как особый социальный институт Функционирование научного сообщества, эффективное регулирование взаимоотношений между его членами, а также между наукой, обществом и государством осуществляется с помощью специфической системы внутренних ценностей, присущих данной социальной структуре научно-технической политики общества и государства, а также соответствующей системы законодательных норм. Внутренние ценности науки: универсализм, беспристрастность, отсутствие личной выгоды и т.д. Одно из важнейших открытий в области исследования науки как социального института: наука не представляет собой какую-то единую, монолитную систему, а представляет собой скорее гранулированную конкурентную среду, состоящую из множества мелких и средних по размеру научных сообществ, интересы которых часто не только не совпадают, но и иногда противоречат друг другу. Современная наука — это сложная сеть взаимодействующих друг с другом коллективов, организаций и учреждений. Все они связаны как между собой, так и с другими мощными подсистемами общества и государства (экономикой, образованием, политикой, культурой и др.). 6. Науки о природе и науки о культуре. Объяснение и понимание. Науки о природе и науки о культуре – это названия самостоятельных областей научного знания, разделенных по принципу логического дуализма в немецкой философии на рубеже XIX и XX вв. лидерами баденской школы неокантианства В. Виндельбандом и Г. Риккертом. Цель такого разделения научных областей они видели в необходимости обоснования самостоятельного эпистемологического (познавательного и научного) статуса социально-гуманитарных дисциплин, который не совпадает с мировоззренческими и методологическими основаниями естественнонаучного знания. С точки зрения этих мыслителей, цель науки о природе – получение объективного знания о внешней действительности. Такое знание основано на законах причинности, независимых от человека, от субъекта познания. Науки о природе ориентированы на познание общих, повторяющихся (закономерных) черт изучаемого явления и группируются вокруг одной основной науки – механики. Науки о культуре сосредоточены на познании частных, индивидуальных, неповторимых особенностей. Они проникают в телеологические (целе-сообразные, т.е. сообразные с целями человека) связи и пытаются реконструировать исторические образования по телеологическому (от греч. telos – цель, logos – учение) принципу, определяя конкретные смыслы, зафиксированные в явлениях культуры. Для наук о культуре не может существовать какой-либо определенной основной науки, но есть возможность объединения, которую дает понятие "культуры". Науки о культуре являются идиографическими (от греч. idios – особенный, grapho – пишу), т.е. описывающими индивидуальные, неповторимые события, ситуации и процессы, науки о природе – номотетическими (от греч. nomos– закон), т.е. законоустанавливающими: они фиксируют общие, повторяющиеся, регулярные свойства изучаемых объектов, абстрагируясь от несущественных индивидуальных свойств. Номотетические науки (физика, биология и др.) в состоянии формулировать законы и соответствующие им общие понятия. Существенный вклад в исследование этой проблемы внес немецкий философ и историк культуры В. Дильтей – представитель "философии жизни", основоположник школы "истории духа". Понимание жизни в его философской концепции легло в основу деления наук на два основных класса. Одни из них изучают жизнь природы, другие ("науки о духе") – жизнь людей. В. Дильтей доказывал самостоятельность предмета и метода гуманитарных наук по отношению к естественным наукам. Вместе с тем В. Виндельбанд и Г. Риккерт считали деление наук на естествознание и "науки о духе" не вполне удачным, а материальное различие природы и духа, которое акцентирует внимание на связи гуманитарных дисциплин преимущественно с психическими явлениями (как это происходит у В. Дильтея), они полагали отнюдь не главным критерием деления. Оба мыслителя предложили исходить в классификации отраслей научного познания из различий не предметов наук, а их основных методов. В связи с этим различие наук о природе и наук о культуре (у В. Виндельбанда – номотетических и идиографических наук) объясняется неокантианцами противоположностью их методов (у Г. Риккерта – генерализирующий и индивидуализирующий методы). Неокантианцы сосредоточивают внимание не на содержательной специфике наук о природе и наук о культуре, а на различиях в самом процессе упорядочения и переработки содержательного материала, т.е. на различиях соответствующих форм мышления, на методах исследования. Такое разделение привело к тому, что в рамках исследования "наук о культуре" центральное место стало занимать понятие "ценности". Наиболее рельефно выразил специфику социально-гуманитарного познания на основе принципа отнесения к ценностям Г. Риккерт. Он указывал на следующие основные особенности социальногуманитарного познания: – его объект – культура (а не природа), т.е. совокупность фактически общепризнанных ценностей в их содержании и систематической связи, а непосредственный предмет его исследования – индивидуализированные явления культуры с их отнесением к ценностям; – объекты социального знания неповторимы, не поддаются воспроизведению, нередко уникальны, поэтому его конечный результат – не открытие законов, а описание индивидуального события на основе письменных источников, материальных остатков прошлого и др.; – для наук о культуре характерен идиографический метод, сущность которого состоит в описании особенностей важнейших исторических фактов, а не их генерализация (т.е. построение общих понятий и выявление объективных законов), что характерно для номотетического метода естествознания; именно поэтому абстракции и общие понятия в гуманитарном познании выступают как вспомогательные средства при описании индивидуальных явлений, а не являются самоцелью, как в естествознании; – социально-гуманитарное знание целиком зависит от ценностей, наукой о которых и является философия; – в социальном познании необходим постоянный учет всех субъективных моментов; если единство естественных наук обусловлено классической механикой, то единство гуманитарного знания – понятием "культура". Специфику социально-гуманитарного знания Г. Риккерт рассматривает на примере исторического познания и выделяет следующие аспекты взаимосвязи культуры и ценностей, принципиально важные как для исторической науки, так и для социальногуманитарного познания вообще. 1. "Культура в силу своего духовного характера не может быть подчинена исключительному господству естественных наук". Более того, он считает, что естественно-научная точка зрения подчинена культурно-исторической, хотя бы потому, что естествознание – "исторический продукт культуры". 2. Исследовательский интерес при анализе явлений и процессов культуры направлен на особенное и индивидуальное. Именно поэтому "в исторических науках о культуре мы не можем стремиться к установлению его общей “природы”, а, наоборот, должны пользоваться индивидуализирующим методом". Этот метод находится во внутренней связи с ценностным отношением к реальности, поскольку ценность конкретного явления культуры непосредственно связана с признанием его неповторимости, уникальности, незаменимости. "В явлениях культуры, представляющих собою блага, всегда должна участвовать оценка, а потому вместе с ней и духовная жизнь". 3. Исследование культурных процессов является научным только тогда, когда оно, вопервых, не ограничивается простым описанием единичного, а принимает во внимание индивидуальные причины и подводит особое под общее, используя "культурные понятия", во-вторых, когда при этом руководствуется "ценностями, без которых не может быть вообще исторической науки <...> Только благодаря принципу ценности становится возможным отличить культурные процессы от явлений природы с точки зрения их научного рассмотрения". При этом "исторически-индивидуализирующий метод отнесения к ценностям" Г. Риккерт отличает от оценки. Оценивать – это значит высказывать похвалу или порицание. Отнесение к ценностям не означает ни того ни другого. "Оценка объективной ценности есть нечто совсем иное, чем историческое отнесение к ценности, ибо в противном случае одни и те же объекты не могли бы быть для одного изложения важными, для другого нет". Именно метод отнесения к ценностям и выражает сущность исторических наук о культуре, позволяя отличить здесь важное от незначительного. Г. Риккерт полагает, что и естественные, и социально-исторические науки, поскольку это науки, могут и должны избегать оценок: "Индивидуализирующая история, так же, как и естествознание, может и должна избегать оценок, нарушающих ее научный характер. Лишь теоретическое отнесение к ценности отличает ее от естествознания, но оно никоим образом не затрагивает ее научности". 4. Важная задача наук о культуре состоит в том, чтобы с помощью индивидуализирующего метода и исторических понятий "представить исторические явления как стадии ряда развития", иначе говоря, необходимо подходить к таким явлениям конкретно-исторически, как к "процессам" культуры. Различая понятия "историческое развитие" и "прогресс", Г. Риккерт характеризует прогресс как "повышение в ценности (Wertsteigerung) культурных благ, и поэтому всякое утверждение относительно прогресса или регресса включает в себя положительную или отрицательную оценку". 5. Поскольку историческая жизнь не поддается строгой системе, то у наук о культуре не может быть основной науки, аналогичной механике. Однако это не означает, что у них отсутствует "возможность сомкнуться в одно единое целое". Такую возможность обеспечивает им понятие культуры, "определяющее их объекты и являющееся для них руководящим принципом при образовании ими исторических понятий". "Итак, единство и объективность наук о культуре, – подводит итог Г. Риккерт, – обусловлены единством и объективностью нашего понятия культуры, а последняя, в свою очередь – единством и объективностью ценностей, устанавливаемых нами". 6. По сравнению с естествознанием исторические науки, по мнению Г. Риккерта, отличаются большей субъективностью, и важную роль в этих науках играют такие факторы, как интерес, ценность, оценка, культура. "Вместе с различием связи, т.е. с различием руководящих ценностных точек зрения, со стороны которых историк рассматривает свой объект, может варьироваться также и “акцент”, т.е. значение объекта для различных отдельных историй". Напротив, законы "генерализирующего естествознания" объективны, и, хотя они являются продуктами определенной культуры, по существу от этой культуры не зависят. 7. В методологическом плане, т.е. "со всеобщеисторической точки зрения, объединяющей все частичные исторические исследования в единое целое всеобщей истории всего культурного развития, не бывает исторической науки без философии истории", которая и выступает в качестве общего мировоззренческиметодологического основания всех наук о культуре. Таким образом, неокантианцы, противопоставляя социально-гуманитарное знание естествознанию, акцентируют внимание на методологических аспектах научного познания. Что касается В. Дильтея, то он проблематику специфики историко-гуманитарного знания не сводит к методологическим вопросам. Так, для Г. Риккерта отличие сферы "природы" от сферы "истории" носит исключительно формальный характер: эти сферы познаются по-разному не в силу их онтологических свойств (т.е. бытийственных характеристик объекта познания), а в силу того, что при их познании применяются разные логические средства. У В. Виндельбанда такое различение предстает в виде дихотомии номотетических и идиографических методов. У В. Дильтея различие двух типов познания носит предметный характер: ученыйгуманитарий имеет дело в известной мере с другой действительностью, нежели та, с которой имеет дело естествоиспытатель. Если для неокантианства "наука о культуре", по сути, тождественна истории как науке, то В. Дильтей рассматривает гуманитарное познание в качестве высоко дифференцированной целостности. К области "наук о духе" он относит, наряду с историей, филологию, искусствознание, религиоведение и т.д. В сфере методологии В. Дильтей не сводит метод гуманитарного познания только к "индивидуализирующим" процедурам историографии. Наряду с "историческими", он выделяет "системно-теоретические" и "культурно-практические" методы гуманитарных наук. Сфера познания культурно-исторического мира в неокантианстве определена рамками "философии ценностей": культура предстает как мир ценностей в их статическом и динамическом аспектах. Предлагаемая В. Дильтеем категория "жизнь" методологически представляется более адекватным средством теоретического "схватывания" культурной реальности. Тем не менее идеи В. Дильтея во многом дополняют позиции неокантианства. В середине XX в. исследовательский интерес к проблеме различий между социальногуманитарным и естественно-научным знанием, составляющими ядро соответствующих типов современных культур: естественно-научной культуры и социальногуманитарной культуры – активизировался в связи с выходом книги американского исследователя Ч. Сноу "Две культуры", в которой остро поставлена проблема угроз, проистекающих от нарастающего разрыва между социальногуманитарной и естественно-научной культурами современного общества1. Аргументы неокантианства и философии жизни в пользу обособления двух типов научного знания схематически представлены в табл. 6.1. Таблица 6.1. Критерии различения гуманитарного и естественно-научного знания в неокантианстве и философии жизни Естественные науки Гуманитарные науки (науки о (науки о природе, духе, науки о культуре, номотетические науки) идиографические науки) Объект исследования Природа Человек, общество, культура Материальный, Больше идеальный, чем Характер объекта относительно материальный, относительно исследования устойчивый изменчивый Объективные Присутствуют в объекте Отсутствуют законы Критерий различения Описание индивидуальных и Обнаружение законов в Цель познания уникальных характеристик объекте исследования объекта исследования Генерализирующий Характер методологии Индивидуализирующий (обобщающий) Ведущий метод Номотетический Идиографический Объяснение (истины Понимание (истины Ведущая функция доказываются) истолковываются) Стремление к "свободе Реализация принципа Влияние ценностей от ценностей" "отнесения к ценностям" Антропоцентризм Изгоняется Неизбежен Взаимоотношения субъекта и объекта Строго разделены Частично совпадают познания Количественно Преобладание Преобладание качественных качественные количественных оценок оценок характеристики Применение Составляет основу экспериментальных Затруднено методологии методов 7. Понятие движущих сил, закономерностей и основных этапов развития общества. Движущие силы развития общества — это существенные и необходимые, продолжительно воздействующие факторы, которыми обеспечивается функционирование, развитие и прогресс общества. В общем виде в движущие силы общественного развития включены: Общественные противоречия, которые дают импульс для самодвижения и саморазвития (например, классовая борьба, противоречие между уровнем развития производительных сил и производственных отношений). Прогрессивная деятельность социальных субъектов, которой разрешены такие противоречия (например, реформы, проведённые государственными органами, открытия в области науки и техники). Побудительные силы деятельности — потребности, интересы и пр.. Основной общеисторической движущей силой выступает способ воспроизводства материальных благ. Основные этапы развития общества: Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) общество. Следует отметить, что существуют и другие подходы к пониманию движущих сил и этапов развития общества. 8. Политическая практика: происхождение и сущность государства. Государство является центральным, базовым элементом политической системы общества и поэтому важнейшими задачами политологии является выяснение его сущности, социальной роли осуществляемых им функций, форм государственного правления и государственного устройства. Происхождение государства. В вопросе о генезисе государства существуют разные точки зрения. Главные из них: теологическая концепция объясняет происхождение государства Божьей волей; патриархальная теория доказывает, что государство — это результат исторического развития семьи, а абсолютная власть монарха — это продолжение власти отца в семье (патриарха); договорная теория исходит из того, что государство возникло в результате договора между людьми, т.е. выводит государство не из экономических отношений, а непосредственно из воли и сознания людей (Гоббс, Локк, Руссо); теория покорения утверждает, что государство в его первоначальной форме было организацией господства победителей над побежденными. Классовая теория происхождение государства объясняет возникновением частной собственности и делением общества на классы. Государство появляется как выразитель интересов экономически господствующего класса. Со становлением бесклассового общества предполагалось, что государство отомрет. Однако, как показали многочисленные исследования, государства возникали и развивались под воздействием целого ряда факторов и причин. Возникнув на определенном этапе зрелости человеческого общества вследствие экономических, социальных, нравственных, психологических и других факторов, государство становится его основной управляющей системой. Сущность государства. В различные исторические периоды научная мысль пытается дать свое определение государства. У древних греков государство считалось сосредоточением всех умственных и нравственных интересов граждан (Аристотель) В Риме государство являлось союзом людей, объединенных общими началами права и общей пользы (Цицерон). Примерно до XVII в. государство понималось в широком смысле как общность людей, проживающих на определенной территории и организуемая органом высшей власти. Государства назывались “полисом”, “княжеством”, “королевством”, “империей”, “республикой” и др. И лишь Н. Макиавелли вводит один из ключевых терминов политической науки Нового времени – государство (“stati”), которое, по его мнению, означает политическое состояние общества, отношения властвующих и подвластных, наличие организованной политической власти, существование правовых институтов. Классовая теория трактует государство как машину власти над обществом, как аппарат классового принуждения. Государство, в понимании М. Вебера, “есть отношение господства людей над людьми, основывающееся на легитимном насилии”. Многообразие взглядов на государство обусловлено тем, что само государство представляет собой чрезвычайно сложное, многогранное и исторически меняющееся явление. В современной политической науке понятие “государство” понимается в широком и узком смысле. В широком смысле государство – это исторически сложившийся политический институт, обладающий верховной властью на территории страны, призванный обеспечить безопасность и права граждан, а также управление страной. В узком смысле государство – это аппарат управления обществом на определенной территории. Признаки государства. Государство как политический институт обладает рядом признаков, отличающих его от негосударственных политических организаций (например, партий, движений и т.д.) Основные из них следующие: 1. Публичная власть государства – это система органов и учреждений, с помощью которых оно управляет обществом. 2. Суверенитет, т.е. верховенство государственной власти на территории страны и независимость ее. Этот принцип обеспечивает государству самостоятельное, независимое существование и развитие. Другие государства должны уважать принцип суверенитета. 3. Монопольное право на применение насилия. Государство располагает для этого специальными органами (армия, полиция, служба безопасности, суд, прокуратура). Мировая практика еще не знала государства без механизмов и средств насилия. 4. Монопольное право на издание законов, обязательных для всего населения. 5. Монопольное право на взимание налогов необходимых для формирования государственного бюджета, материального обеспечения государственной политики. 6. Только государство обладает международной правосубъктностью, что означает: только государство имеет право представлять всю страну и народ в других государствах и международных организациях; только государство имеет право проводить ту или иную внешнюю политику; только государство имеет право от имени страны заключать юридически обязывающие международные соглашения, только государство имеет право использовать вооруженные силы страны за рубежом в рамках нормы международного права. 7. Только государство имеет право устанавливать состояние гражданства или подданства. 8. Только государство имеет охраняемую законом государственную символику и атрибутику: герб, гимн, флаг. Функции государства. Государство выполняет свою роль в политической системе через посредство функций, которые отражают основные направления деятельности государства. В политической науке существуют различные классификации функций государства. С точки зрения принципа разделения властей функции подразделяются на законодательные, которые осуществляют законодательные (представительные) органы власти, управленческие, которые осуществляют исполнительные органы власти и судебные, которые осуществляют судебные органы власти. Общепринятым является деление функций государства на внутренние и внешние. Внутренние функции: 1. Политическая функция обеспечивает должные условия деятельности политических и иных общественных институтов, регулирует политическую сферу общественной жизни. 2. Экономическая функция регулирует экономические отношения. 3. Социальная функция осуществляет государственные программы по созданию условий для нормальной жизни людей: жилищных, экологических, продовольственных, организации образования, здравоохранения, социального обеспечения и т.д. 4. Культурно-воспитательная функция государства имеет целью воспитание общества в духе гуманных ценностей, формирования менталитета граждан, поддержки и развития культуры. 5. Обеспечение законности и правопорядка в обществе. 6. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека. Внешние функции направлены на установление взаимовыгодного экономического, политического, культурно-технического, экологического и военного сотрудничества с другими государствами, на обеспечение обороноспособности страны. Указанные функции постоянно усложняются, становятся более многообразными. В последние годы проявляются миротворческие, функции, оказание гуманитарной помощи. 9. Культура и цивилизация. Термин «цивилизация» был введен в научный оборот французскими просветителями для обозначения гражданского общества, в котором царствует свобода, справедливость, правовой строй. Он был введен в обществознание для обозначения некоторой качественной характеристики общества, уровня его развития. Однако у некоторых философов понятие «цивилизация» характеризует не только определенный этап развития общества, но и несет в себе оценочное значение, т. е. указывает на то, какое общество достойно называться «цивилизацией». В обществознании широкое распространение получила трактовка цивилизации как определенного, достаточно высокого уровня духовно-культурных и технологических достижений общества, социального и политического развития и т. д. В соответствии с такой трактовкой понятие цивилизации впервые применяется по отношению к историческому периоду, пришедшему на смену первобытному обществу. Становление цивилизации связано с достаточно высоким уровнем разделения труда, формированием классовой структуры общества, образованием государства и иных политических и правовых институтов власти, развитием письменных форм культуры, системы мер и весов, развитой общей религией и т. д. Примером таких цивилизаций можно назвать цивилизацию Майя, цивилизацию Древней Греции, цивилизацию Древнего Рима. Цивилизация как целостная система включает в себя различные элементы (религию, экономическую, политическую, социальную организацию, систему образования и воспитания и т. д.), которые согласованы друг с другом и тесно взаимосвязаны. Определенность цивилизации придает духовный фактор — своеобразный склад психической жизни, воплощающий в особенностях культуры: ценностей, норм, обычаев и традиций, культурных образцов и т. д. Взаимодействуя друг с другом, цивилизации не теряют собственной уникальности, возможные заимствования каких-либо элементов из других цивилизаций могут лишь ускорить или замедлить, обогатить или обеднить их. В культурологии существует довольно сильное течение, противопоставляющее культуру цивилизации. Начало такому противопоставлению положили русские славянофилы, утверждая тезис о духовности культуры и бездуховности цивилизации как чисто западного явления. В западной культурологии последовательное противопоставление культуры и цивилизации осуществил О. Шпенглер. Шпенглер считал главными чертами цивилизации «острую холодную рассудочность», интеллектуальный голод, практический рационализм, смену душевного бытия умственным, преклонение перед деньгами. Однако в культурологии имеется и противоположный подход, по сути дела отождествляющий культуру и цивилизацию. Культура составляет стержень цивилизации, С нашей точки зрения, проблема отношения понятий «культуры» и «цивилизации» может найти приемлемое решение, если понимать цивилизацию как некий продукт культуры. Цивилизация предполагает усвоенность образцов поведения, ценностей, норм и т. д., культура же — способ освоения достижений. Различие культуры и цивилизации, приводящее в определенных социальных системах к их противоречию, носит не абсолютный, а относительный характер. История показывает, что гуманистические ценности культуры могут воплотиться в жизнь лишь с помощью развитой цивилизации. В свою очередь, высокая цивилизация может быть построена на основе культурного творчества и вдохновляющих культурных смыслов. 10. Проблема ценностных ориентаций и смысла человеческой жизни. Ценностные ориентации - это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации - сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Система ценностных ориентация имеет многоуровневую структуру. Вершина ее - ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями личности. Например: профессиональные ценности – это ориентиры, на основе которых человек выбирает, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность. Они характеризуются степенью доминирования, определенным знаком, степенью осознанности и степенью изменчивости. Каждый человек должен определить цель своей жизни и определить свои, и только свои ценностные ориентации. Проблеме смысла жизни уже много веков. Человек и только он сам определяет своё предназначение и смысл жизни. Поиск цели жизни имеет в своей основе мысль о ценности человеческой жизни, причём ценности не только для самого человека, но и для общества, для других людей. Существует только смысл конкретной человеческой жизни. Утрата его равносильна смерти. Представления о смысле жизни у каждого человека своё. Но в этих индивидуальных представлениях неизбежно присутствует общее, обусловленное целями и интересами общества, к которым принадлежит человек. Вопрос о смысле жизни человека – ключевая мировоззренческая проблема. От её решения зависит направленность его социальной деятельности. Не случайно религия и идеализм с древнейших времён боролись против материализма именно по вопросам смысла жизни. Раз Бог вдохнул в человека жизнь, значит, смысл жизни, и назначение человека заключается в том, чтобы жить ради прославления своего творца, - таков исходный пункт любой религии при всем различии вероучений и догм. Атеисты всегда вели борьбу с религиозными представлениями о смысле жизни. Человек сам, а не по велению судьбы определяет свое назначение. 11. Проблема первоначала в античной философии. 1. Материализм (лат. materialis – вещественный) – научное философское направление, противоположное идеализму. Философский материализм утверждает первичность материального и вторичность духовного, идеального, что означает извечность, не сотворенность мира, бесконечность его во времени и пространстве. Считая знание продуктом материи, материализм рассматривает его как отражение внешнего мира, утверждая о познаваемости природы А) Фалес - о воде как о вечной, бесконечной, движущейся, вещественной первооснове, из которой происходят все вещи и в которую они превращаются вновь. Б) Анаксимандр – первоначало - первовещество, которое назвал «апейрон», т.е. неопределенное (беспредельное, бесконечное). «…у него (беспредельного) нет начала, но оно само кажется началом остальных вещей. Оно объемлет все и сам правит». В) Анаксимен - материальным первоначалом всего сущего считал воздух. Г) Гераклит Эфесский - вещественное первоначало – огонь, оно же представляет собой первоначало и общественный образ всеобщего процесса. Мир или природа находится в процессе непрерывных изменений, а из всего, что есть в природе, наиболее способен к изменениям, наиболее подвижен именной огонь. Д) Эмпедокл считал элементами материи («корнями всего сущего») четыре первовещества – землю, воду, воздух и огонь, а движущими силами – любовь (силу притяжения) и вражду (силу отталкивания). Е) Анаксагор был сторонником атомизма и придерживался учения о неразрушимых элементах (атомах). Однако количество их он считал бесконечным и бесконечно делимым. Анаксагор был первым ученым, дающим правильное объяснение солнечных и лунных затмений. 2. Идеализм – философское направление, противоположное материализму. Идеализм рассматривает создание в отрыве от природы, в силу чего неизбежного мистифицирует его и процесс познания и часто приходит к скептицизму и агностицизму. 1. Объективный индетерминизм, принимающий за основу действительности личностный или безличный дух, некое сверхиндивидуальное познание. 2. Субъективный индетерминизм, сводящий знания о мире к содержанию индивидуального сознания. А) Сократ - объективный идеалист. Основным для Сократа было стремление к непосредственному созерцанию закономерностей природы и жизни, высвобождению философии от мистицизма. Он признавал роль общего разума в практических целях – для объяснения наглядно видимой целесообразности, необъяснимой ссылки на случайность. Б) Платон - лишь мир идей представляет собой истинное бытие. Платон полагал, что мир чувствительных вещей не есть мир истинно сущего: чувственные вещи непрерывно возникают и погибают, движутся и изменяются, в них нет ничего устойчивого, а значит, и истинного. Г) Пифагор считал, что все есть «число». Даже человеческое счастье достигается знанием чисел. Начало всего учил он, единица. Из единицы исходят другие числа; из чисел – точки; из точек – линии; из них – плоские фигуры; из плоских – объемные фигур, а из них чувственной восприятие тела. В философском учении Пифагора важно выделить три момента: 1. Ответ на вопрос о первоначале всего сущего связывался не с материальной, а с идеальной субстанцией, с идеей числа: «все есть число». 2. Идеалистическая философия Пифагора сочеталась с ясно выраженными религиозными представлениями. 3. Идеалистические и религиозные идеи сочетались у Пифагора с антидемократическими, аристократическими установками. АРИСТОТЕЛЬ Аристотель стремился обобщить развитие материалистической и идеалистической мысли, и у него материализм часто брал верх над идеализмом. Он пытался построить единую систему наук, разработав для этого их классификацию. Согласно Аристотелю, все науки занимаются исследованием бытия и делятся на теоретические, практические и творческие. Объективное существование мира для Аристотеля несомненно. Для объяснения того, как и почему этот мир существует, Аристотель выделяет четыре причины: 1. Формальная причина – сущность бытия, в силу которой вещи каждого определенного рода таковы, каковы они есть. Эти родовые сущности суть «формы». 2. Материальная причина – субстрат, т. е. то, из чего что-либо состоит как из материала; 3. Движущая действующая причина - источник, начало движения; 4. Целевая причина - ради чего что-либо осуществляется. Х отя Аристотель и называл материю одной из причин бытия, однако в материи он видел только пассивное начало (рассматривал материю лишь как субстрат она бескачественна и неопределенна, лишена всех свойств). Всю активность Аристотель приписывал остальным трем причинам. 12. Этика и педагогика Сократа. Сократ родился в Афинах в 470 г. и умер в 399г. до н.э., казненный по обвинению в богохульстве, неверии и непочитании местных богов. Сократ сконцентрировался на проблематики человека. Человек – это его душа. А под «душой» Сократ понимает наш разум, мыслящую активность и нравственно ориентированное поведение. Душа для Сократа – это «я сознающее», т.е. совесть, интеллектуальная и моральная личность. Если сущность человека – это его душа, то в особой заботе нуждалось не столько его тело, сколько душа, и высшая задача воспитателя – научить людей взращивать души. Сократ в определенном смысле совершил переворот в традиционной системе ценностей. Истинные ценности не те, которые связаны с чем-то внешним (как-то: богатство, сила, слава), еще мене с телесными (жизнь, физическое здоровье, красота, мощь), но лишь сокровища души главные ценности, которые вместе составляют «познание». Парадоксы сократовской этики: 1. добродетель (мудрость, справедливость, постоянство, умеренность) есть всегда знание, порок – это всегда невежество. Никто не грешит сознательно, а кто совершает зло, делает это по незнанию. Это положение получило название «сократовского интеллектуализма», который сводит моральное благо к факту сознания, из чего еще не ясно, почему можно знать добро и не делать его. 2. Более сложные мотивации лежат в основе второго парадокса. Сократ хорошо видел, что человек по своей природе ищет всегда собственное благо, и когда делает зло, то делает это не ради зла, а потому, что хочет извлечь выгоду, т.е. благо. Сказать, что зло не осознанно, означает, что человек склонен обманываться в ожидании добра для себя, что ведет к ошибке в расчете, и в конечном счете он - жертва ошибки, т.е. невежества, незнания. Наиболее замечательным появлением превосходства разума Сократ называет самообладание, т.е. в состояниях радости, печали человек должен обладать над собой. Самообладание – это власть рациональности над витальностью, разумного начала над животным. Среди главных пунктов обвинения Сократу был обвинен в умысле введения новых духов и новых божественных существ. Сократ же говорил, что часто при разных обстоятельствах он слышал голос, знакомый с детства, божественный и демонический, который запрещал ему делать то, что он уже почти готов был сделать. Демон Сократа – это стало быть божественный голос, который запрещал определенные вещи, из чего можно заключить, что речь идет о некой привилегии, которая спасает в случае опасности, предохраняет от негативного опыта. 13. Просветительская деятельность софистов. Софисты — частные преподаватели наук и искусств в Древней Греции во второй половине V века до н. э.. Они предлагали за плату молодым людям подготовить их к успешной деятельности в публичной и частной сфере. Просветительская деятельность софистов имела ярко выраженный гуманистический характер. В центре их этических размышлений всегда находился человек, который являлся самодостаточной ценностью. Именно человек и имел право творить, формулировать моральные законы, по которым живёт общество. Софисты разработали позицию нравственного релятивизма, доказывая, что у любого человека существует своё представление о счастье, смысле жизни и добродетели. Софисты подчёркивали значение метода отбора и группировки материала, что в то время являлось большим научным прогрессом. По мнению софистов, изучить социальные и естественные явления можно только философским методом. Софисты выдвинули и обосновали новый идеал свободного, независимого человека, не оглядывающегося при достижении своей цели на общепринятые ценности и мораль. 14. Платон — родоначальник идеализма. Платон (427-347 гг. до Н.Э.) - основоположник объективного идеализма, ученик Кратила и Сократа. До нас дошли почти все сочинения, написанные в форме диалогов или драматических произведений: "Апология Сократа, 23 подслушанных диалога, 11 в разной степени сомнительных диалогов, 8 произведений, которые не входили в список произведений Платона даже в древности, 13 писем, многие из которых безусловно подлинные и определения". Платон рано познакомился с философией Гераклита, Парменида, Зенона, пифагорейцев. Платон является основателем школы, получившей название Академия. В диалоге "Тимей" первым всеобъемлюще обсудил происхождение первоначал и структуру космоса. "Нам необходимо рассмотреть, какова была сама природа огня, воды, воздуха и земли до рождения неба и каково было их тогдашнее состояние. Ибо доныне никто не объяснял их рождение, но мы называем их и принимаем за стихии буквы Вселенной". Впервые поставил вопрос о сущности вещей и их сущностей. Положил начало учению об эталонных первообразах или парадигмах. Бытие идеи первее, чем небытие. Область идей Платона напоминает учение о бытии Парменида. Платоновский мир чувственных вещей напоминает учение о бытии Гераклита - поток вечного становления, рождения и гибели. Гераклитовскую характеристику бытия Платон перенес на мир чувственных вещей. В диалоге "Тимей" он раскрывает космогонию и космологию. Устроителем космоса он считал демиурга (бога). Итак, первоначала космоса таковы: "идеи - первообразы сущего, материя и демиург - бог, который устраивает мир соответственно идеям. Есть бытие (идеи), есть производство и есть три рождения мира". Возникновение космоса описано по Платону так. Из смеси идей и материи демиург создает мировую душу и распространяет эту смесь по всему пространству, которое предназначено для видимой вселенной, разделив ее на стихии - огонь, воздух, воду и земли. Вращая космос, он округлил его, придав ему наиболее совершенную форму сферы. Результат - космос, как живое существо, одаренное умом. "Итак, перед нами структура мира: божественный ум (демиург), мировая душа и мировое тело (космос). В центре учения Платона, как и его учителя Сократа - стоят проблемы нравственности. Нравственность он считал достоинством души, душа - подлинно дает причину вещей, душа бессмертна. В диалоге "Тимей" он раскрыл картину загробной жизни и суда. Он думал, что необходимо очищать душу от земной скверны (от зла, пороков и страстей). В диалогах "Политик", "Государство", "Законы" Платон раскрывал учение об управлении государством. Он ратовал за полное подчинение личности государству, его идеалам была власть просвещенного царя. Он отмечал, что в государстве смогут существовать три основные формы правления: монархия, аристократия, демократия. Каждая форма государства по Платону гибнет из-за внутренних противоречий. "Управление государством Платон характеризует как царское искусство, главным для которого является наличие истинного царского знания и способность управлять людьми. Если правители имеют такие данные, то будет уже не важно, правят ли они по законам или без них, добровольно или против воли, бедны или богаты: принимать это в расчет никогда и ни в коем случае не будет правильным". Платон явился основоположником не только античного, но и мирового идеализма. 15. Теоретические и практические аспекты философии Аристотеля. Аристотель - ученик Платона. Аристотель и поддерживает, и опровергает учения Платона. НО разница все-таки есть. Аристотель говорил, что первичная сущь - это конкретная вещь, это реальная вещь. Позиционировал реальное конректное существование. Каждый предмет существует по четыре причины появления. 1) материя - то из чего, 2) форма - то, как, 3) движение - то, почему, 4) цель - то, куда. Четыре причины, почему все есть. Платон уходил в абстрактное мышление, в то время как Аристотель приземлял все, делал более фундаментальным. Мы очищаем себя посредством трагического сюжета, вылечиваемся в некотором роде. Как возможно достижение счатсья? Аристотель прододлжает традицию Платона о многообразии человеческой деятельности. Аристотель еще был учителем Александра Македонского. Первая философия (метафизика). Теоретическая философия изучает бытие как таковое, т.е. сущность, причем в связи с разделением сущего на природные и искусственные вещи, первую философию интересуют сущности природные, самоцельные и самоценные. Сущность интерпретируется двояко: как отдельное нечто и как мыслимая суть каждой вещи, последнее значение передается понятием «чтойности» (греч. «то, чем было бытие»). Иерархия сущностей выстраивается в зависимости от их способности быть носителями также и сущностного содержания во втором смысле. Чем меньше в сущности «материального» и чем больше в ней «формального», тем более мы приближаемся к идеалу, к совпадению сущности и существования. В неологизме «энтелехия» выражено совпадение формального и телеологического причинного ряда: уже в самом факте деятельности дано осуществление задачи данной деятельности. Совпадение результата и процесса деятельности имеет место для чистого ума, мыслящего наилучший предмет мысли себя самого. Этот божественный ум лишен материи и именно поэтому в нем нет ничего возможного - он чистая деятельность созерцания, чистая мысль и, таким образом, полнота бытия. К физической проблематике у Аристотеля относятся все естественнонаучные вопросы - от теории элементов и движения, структуры космоса, превращении элементов до биологии, зоологии и психологии. Аристотель исходит из первичности качественных характеристик чувственно-данного сущего по отношению к его количественным описаниям, согласно его теории в основе природных закономерностей лежит фундаментальное взаимодействие двух пар противоположных качеств: горячего - холодного и сухого - влажного, которые образуют т.н. элементы: огонь, воздух, воду и землю, которые могут преобразовываться друг в друга благодаря силам взаимодействия. Четыре элемента образуют весь чувственный космос. В космических сферах, которые находятся выше Луны, материя иная, она образована пятым элементом - эфиром, вечным и совершающим круговые движения телом. Бесконечной величины не может существовать, потому космос конечен и вечен, его движение концептуально инициировано божественным перводвигателем, который движет все в мире нетелесным образом, но как благо и предмет любви, к которому устремлено все сознательно и бессознательно. В своих физических трактатах предлагает универсальную схему четырех причин, которая играет важную роль как в физике, так и в метафизике: формальная причина (что это?), материальная причина (из чего состоит?), движущая причина (откуда произошло?), целевая причина (ради чего существует?). Природа есть причина всего существующего по природе, искусство - причина всех рукотворных вещей; основное отличие сущего по природе в том, что оно существует «для себя», а цель сущего согласно искусству всегда установлена его создателем и, таким образом, является внешним по отношению к его сущности. Логические сочинения: Аристотель отец государства, следовательно, и глубоко разработав теорию познания, создал труд по логике, который сохраняет сове непреходящее значение и поныне. Здесь он разработал теорию мышления и его формы, понятия, суждения, умозаключения. Анализирую категории и оперируя ими в анализе философских проблем рассматривал операции ума, его логику, в том числе и логику высказываний. Он сформулировал логические законы: значение тождества, значение противоречия, значение исключенного третьего. Разработал учение о силлогизмах, в котором рассматриваются всевозможные виды умозаключений в процессе рассуждений. Следует отметить разработку Аристотеля проблемы диалога, углубившую идею Сократа. Этика и политика: государство требует от гражданина определенных добродетелей, без которых чел не может осуществлять свои гражданские права и быть полезным обществу. Счастье человека - это энергия завершенной жизни сообразно завершенной деятельности. Этические свойства не даются людям от природы. Природа дает возможность стать добродетельным. Сущность добродетели состоит в сочетании щедрости и умеренности. Справедливым можно быть лишь по отношению друг ко другу, а забота о другом в свою очередь есть проявление заботы об обществе. Политика: чел - политическое существо. Аристотель выделил 3 слоя граждан: очень зажиточных, крайне неимущих и средних, стоящих между теми и другими. Государство создается не ради того, чтобы жить вообще, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо. Природа государства стоит впереди индивида. Аристотель тесно связывает рабство с вопросом собственности; показал роль денег в процессе обмена и вообще в коммерческой деятельности; выделил формы правления: монархия, аристократия, политология; советовал наблюдать за правящими лицами, чтобы они не превращали государственную должность в источник личного обогащения. 16. Этические школы эллинизма. Эпоха эллинизма берет свое начало от завоеваний Александра Македонского. Греция перестала быть демократической, а фактически превратилась в персидскомакедонскую колонию, управляемую извне, наместником. Кроме того, эллинизм означал конец замкнутого греческого мира с четкой демаркацией «эллины – варвары», становление единой культурной Вселенной – эйкумены (например, основатель стоицизма Зенон был финикиец), космополитических тенденций. В этих условиях философия как создание теоретических систем была неадекватна требованиям времени, она превратилась в этику как умение жить. Общее для всех школ этого периода – идеал мудреца, который выше страданий. Эпикур (342 – 271) учил в Саду, на воротах которого было написано: «Путник, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие – высшее благо», причем предлагались кувшин с водой и корочка хлеба. Его идеалом было не безудержное стремление к наслаждению, а безмятежное состояние души. Чтобы получить это самое безмятежное состояние, необходимо избавиться от всех страхов: перед богами, перед смертью и перед судьбой. С богами все просто: они не вмешиваются в дела людей, поэтому бояться их бессмысленно. А вот чтобы обосновать отказ от боязни смерти и судьбы, Эпикур обращается к идее атома, причем по сравнению с Демокритом добавляет новое свойство движения атомов: способность случайно отклоняться от траектории. Таким образом, основой мироздания является не необходимость, а случайность, свобода. Судьбы не нужно бояться, потому что ее нет, миром правит случай (ср. принцип неопределенности Гейзенберга). Смерти же не нужно бояться, т.к. она не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть – смерти еще нет, когда она есть – нас уже нет. Стоицизм был основан Зеноном из Китиона (336 – 264), учившегося у киника Кратета, но наиболее ярко представлен в учениях Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия. Основная идея стоиков – мужественное принятие судьбы такой, как она есть, тем самым противостояние ей. Судьба – это разворачивание Логоса, мирового разума, поэтому все, что происходит, разумно, хотя и кажется нам неразумным. У Сенеки очень важна тема самоубийства, т.к. оно позволяет победить смерть (привязанность к жизни делает человека рабом). Он сам покончил с собой по приказу своего бывшего воспитанника Нерона. Скептицизм основан Пирроном (360 – 270). Суть учения состоит в том, что мы ничего не знаем, на любое суждение мы можем доказать противоположное ему истинное суждение. Поэтому мы должны воздерживаться от суждений (эпохэ – воздержание от суждений), и это приведет нас к невозмутимости. Неоплатоники – последователи Платона, завершающие собой античность в широком смысле слова. Начало неоплатонизму положено Плотином (203 – 270). В целом неоплатоники были комментаторами (Платон, Аристотель, Пифагор), в их учениях присутствует элемент мистики, магии (Прокл, Ямвлих). Самый существенный момент в философии Плотина – учение о Едином. Единое – высшая ступень бытия, оно все охватывает и при этом невыразимо, тождественно Благу. В целом онтология Плотина представляет собой эманацию (порождение) Единого: Единое = Благо Ум Душа ……. Многое (материя) = Зло (Абсолютная лишенность) Неоплатонизм сильно повлиял на последующую философию: христианство, натурфилософию Возрождения. 17. Соотношение веры и разума в средневековой философии. Номинализм и реализм. Номинализм и реализм (от лат. nomen - имя, realis - действительный) противоборствующие направления средневековой схоластической философии. Номинализм настаивал на объективном существовании лишь единичных вещей. Реализм утверждал объективное существование общих понятий в Божественном уме. Для крайних номиналистов общие понятия суть звук, для умеренных общие понятия возникают в человеческом уме в процессе абстрагирования. Крайние реалисты (Эриугена) утверждали, что универсалии (общие идеи, понятия) существуют идеально, до вещей. Умеренные реалисты (Фома Аквинский) считали, что универсалии существуют в вещах. Дискуссия номиналистов и реалистов оттачивала логику, основное достижение средневековой схоластики, способствовала развитию научной строгости, заложила основы теории множеств и математической логики. Характерные особенности представлений средневековой философии о познании проявились в происходившей в течение веков полемике номинализма и реализма. Реализм (в средневековой философии)- учение, по которому подлинной реальностью обладают только общие понятия (универсалии), а вещи, существующие в эмпирическом мире изменчивы, единичны, временны. Понятия существуют до вещей, это идеи в божественном разуме. То есть познание возможно только с помощью разума. Номинализм подчеркивает приоритет воли над разумом. И понятия не существуют в божественном разуме. Сначала Бог творит вещи своей волей, а понятия возникают в познающей душе. Яркий представитель номинализма Уйльям Оккам говорил, что понятия, не поддающиеся проверке в опыте, должны быть удалены как нерациональные (бритва Оккама). Попытку преодолеть обе крайности попытался Фома Аквинский. Возражая номиналистам, Фома утверждал, что общие понятия в божественном разуме предшествуют вещам, как их прообразы. Одновременно, возражая реалистам. Фома доказывал, что общее внутреннее присуще вещам, и понятия, образующиеся в человеческом мозге вторичны по отношению к общему в вещах. Познание, с его точки зрения, происходит благодаря действию на человека двух сторон вещи – чувственной и умопостигаемой. Таким образом, познанный объект ведет как бы двойное существование: вне человека как вещь и внутри человека как “вид”. Посредством “чувственных видов” человек познает индивидуальное в вещах, посредством “сверхчувственных видов” - общее. Через философское познание вещей, как творений Бога, человек возвышается до познания самого Бога. 18. Проблема человека в философии средневековья. В античной философии - человек рассматривался как составная часть космоса, мироздания. Для древнегреческого философа Сократа главный интерес представлял себе внутренний мир человека, Платон развил учение о человеке как о двойственном существе (душа + тело), где тело бренно, а душа бессмертна. Платон соотносил душу с идеей, Аристотель считал душу формой, а человека - существом «политическим», то есть существующим только в полисе, сообществе людей. В средневековой христианской философии природа человека стала пониматься как трехчастная (тело + душа + дух), где духовность выступала как связь между Богом и человеком через любовь, веру, надежду, совесть. Христианство сформировало понимание сущности человека как свободной личности, находящейся в центре мировой истории, человек рассматривался как центр и высшая цель мироздания. История начиналась с грехопадения и должна согласно христианским взглядам закончиться спасением. В эпоху Возрождения человек рассматривается как самостоятельный творец истории и окружающего мира, эта эпоха превратила живого человека в предмет культа, поклонения. Мыслители той поры провозгласили свободу человеческой личности, выступили против религиозного аскетизма, за право человека на наслаждение и удовлетворение всех потребностей. В это время утверждался антропоцентризм как особый тип философского мировоззрения, осуществлялся переход от религиозного к светскому пониманию человека. В основе средневековых представлений о человеке лежали религиозные (теоцентристские) установки, суть которого заключается в том, что происхождение, природа, целевое предназначение и вся жизнь человека предопределены Богом Бог - начало всего сущего. АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ. Человек - это душа, которую вдохнул в него Бог. Тело, плоть - презренны и греховны. Душа есть только у людей, животные ее не имеют. Человек полностью и всецело зависим от Бога, он несвободен и не волен ни в чем. Человек создавался Богом как свободное существо, но, совершив грехопадение, сам выбрал зло и пошел против воли Бога. Главная цель человека - спасение перед Страшным Судом, искупление греховности рода человеческого, беспрекословное повиновение церкви как "граду Божьему". Философия Аврелия Августина возникает как симбиоз христианских и античных доктрин. Главным источником для него был Платон. Августин сделал Бога центром философского мышления, его мировоззрение было теоцентрическим. Бог является высшей сущностью. Он единственный, существование которого независимо. Все остальное существует лишь благодаря божественной воле. Бог является причиной существования всего сущего. Бог является наиважнейшим предметом познания, познания приходящих вещей бесмысленно для абсолютного познания. Бог и причина познания, он помогает людям находить правду. Бог – высшее благо и причина всякого блага. Из принципа, что Бог первичен вытекает положение о превосходстве души над телом. Душа не содержит в себе ничего материального, она имеет функцию воли, мышления, памяти. Августин первым сказал, что душа близка к Богу и бессмертна. Вся философия Августина сосредоточена на Боге. Бог как единое сущее и истина – содержание метафизики; как источник познания – предмет теории познания; как единственное благо – предмет этики; как особа всемогущая и полная милости – главный вопрос религии. Как и у Платона, у Августина существует два мира: идеальный в Боге и реальный в мире, возникший благодаря воплощению идеи в литерах. Целью и смыслом человеческой жизни явл. счастье, которое должно. определить философия. Счастья можно достигнуть в Боге – это прежде всего познание Бога и испытание души. Августин полагал, что познание возможно. Истину о Боге может познать не разум, а вера. Августин утверждал единство веры и познания, они взаимно дополняют друг друга. ФОМА АКВИНСКИЙ - Бог - действующая и конечная причина мира, мир создан Богом «из ничего»; душа человека бессмертна, его конечная цель - блаженство; сам человек тоже творенье Божье, а по своему положению - промежуточное существо между тварями (животными) и ангелами. Теоцентристские установки в учении о человеке эпохи Средневековья постепенно преодолевались в философии Возрождения. Появились деистические и пантеистические концепции сотворения мира и человека. 19. Проблема человека и гуманистические идеалы в философии эпохи Возрождения. В античной философии - человек рассматривался как составная часть космоса, мироздания. Для древнегреческого философа Сократа главный интерес представлял себе внутренний мир человека, Платон развил учение о человеке как о двойственном существе (душа + тело), где тело бренно, а душа бессмертна. Платон соотносил душу с идеей, Аристотель считал душу формой, а человека - существом «политическим», то есть существующим только в полисе, сообществе людей. В средневековой христианской философии природа человека стала пониматься как трехчастная (тело + душа + дух), где духовность выступала как связь между Богом и человеком через любовь, веру, надежду, совесть. Христианство сформировало понимание сущности человека как свободной личности, находящейся в центре мировой истории, человек рассматривался как центр и высшая цель мироздания. История начиналась с грехопадения и должна согласно христианским взглядам закончиться спасением. В эпоху Возрождения человек рассматривается как самостоятельный творец истории и окружающего мира, эта эпоха превратила живого человека в предмет культа, поклонения. Мыслители той поры провозгласили свободу человеческой личности, выступили против религиозного аскетизма, за право человека на наслаждение и удовлетворение всех потребностей. В это время утверждался антропоцентризм как особый тип философского мировоззрения, осуществлялся переход от религиозного к светскому пониманию человека. Ренессанс, или Возрождение, - важный этап в истории философии Само название говорит о возрождении интереса к античной философии и культуре, в которых начинают видеть образец для современности. Идеалом знания становится не религиозное, а светское знание. Чертой эпохи Boзpoждeния является ориентация на человека. В эпоху Boзpoждeния на передний план выходит светская жизнь, деятельность человека в этом мире, ради этого мира, для достижения счастья человека в этой жизни, на Земле. Филocoфия наука, обязанная помочь человеку найти свое место в жизни. Философия Возрождения устремлена к человеку. В эпоху Возрождения сам человек считался прекрасным и возвышенным. В центре стоит человек и связанные с ним темы природы, истории и языка. Общая характеристика философии Возрождения: важной составляющей гуманистической и возрожденческой мысли были дискуссии по проблемам морали. По традиции, первым гуманистом считается Франческо Петрарка (1304-1374). Гуманизм Чeлoвeк в этом мировоззрении истолковывается как свободное существо, творец самого себя и окружающего мира. Mыcлитeли эпохи Boзpoждeния верили в Бога, признавали его пepвoтвopцoм мира и человека. Сотворив мир и человека, Бог дал человеку свободную волю, и теперь человек должен действовать сам. Гуманизм ставит вопрос об истинном благородстве человека. Антропоцентризм: признание человека, а не природы или Бога, высшим творением мироздания. Ренессансный антропоцентризм не только не имел, но даже не стремился к созданию аналитической картины мира. Вот почему образы человека и мира приобретали ярко выраженные магические измерения. Над образом человека как центра и средоточия Вселенной постоянно витал образ мага, способного проникать в потаенные сферы природы и намерения каждого человека посредством словесно-знаковой означаемости, символически-живописной изобразительности и инженерно-практической, сугубо технической изобретательности. Постигая "таинственный ход" вещей, человек становится и возвышенным поэтом, и непреодолимым в споре со всем сущим ритором и философом, утверждающим себя в центре мира с помощью магического "искусства памяти", живописцем, зодчим и изобретателем, способным не просто записывать слова на бумаге, но извлекать из самой реальности действенные образы, знаки и символы, воплощать их в действительности и тем самым создавать новую, живую и открытую для всех, в силу ее наглядности, "книгу мироздания" 20. Философия как учение о научном методе. Эмпиризм Ф. Бэкона. Фрэнсис Бэкон (1561-1626) Основное внимание Бэкон уделял проблематике науки, знания и познания. Наука, по мнению Бэкона, не может служить только целям обоснования бога, а также быть знанием ради знания. Конечная цель науки - изобретения и открытия, целью которых являются - удовлетворение потребностей и улучшение жизни людей, умножение власти людей над природой. Но наука, по мнению Бекона, в современном виде не способна решать позитивные задачи, необходимо построить здание науки. Для этого следует проделать два вида работ: критическую и позитивную. Критическая часть философии Бэкона направлена на выявление причин человеческих заблуждений и на выработку рекомендаций по их преодолению. Здесь можно выделить два основных направления: учение об идолах и критику схоластического метода познания. Главным препятствием на пути познания природы Бэкон считал засоренность сознания людей так называемыми идолами - искаженными образами действительности, ложными представлениями и понятиями. Он различал 4 вида идолов, с которыми человеку надо бороться: 1) идолы рода; 2) идолы пещеры; 3) идолы рынка; 4) идолы театра. Идолами рода Бекон считал ложные представления о мире, которые присущи всему человеческому роду и являются результатом ограниченности человеческого ума и органов чувств. Чтобы уменьшить вред, людям необходимо сопоставлять показания органов чувств с предметами окружающего мира и тем самым проверять их правильность. Идолами пещеры Бэкон называл искаженные представления о действительности, связанные с субъективностью восприятия окружающего мира. У каждого человека есть своя пещера свой субъективный внутренний мир, что накладывает отпечаток на все его суждения о вещах и процессах действительности. К идолам рынка или площади Бекон относит ложные представления людей, порожденные неправильным употреблением слов. Люди в одни и те же слова часто вкладывают различный смысл, и это ведет к пустым спорам, что отвлекает людей от изучений явлений природы и правильного их понимания. В категорию идолов театра Бекон включает ложные представления о мире, некритические заимствованные людьми из различных философских систем. Идолы рода и пещеры относятся к естественным свойствам индивида, и их преодоление возможно на пути самообразования и самовоспитания. Идолы рынка и театра приобретены умом. Они являются следствием господства над человеком прошлого опыта: авторитета церкви, мыслителей и т. д. Поэтому борьба с ними должна проходить через преобразование общественного сознания. Центральная часть философии Бэкона - учение о методе. Метод для Бэкона имеет глубокое практическое и социальное значение. Он - величайшая преобразующая сила, метод увеличивает власть человека над силами природы. Бэкон был родоначальником английского эмпиризма. Его метод основывался на признании ведущей роли в познании опыта. Познание, по Бэкону, является ничем иным, как изображением внешнего мира в сознании человека. Оно начинается с чувственных познаний, с восприятия внешнего мира, но последние, в свою очередь, нуждаются в экспериментальной проверке, в подтверждении и дополнении. "Самое лучшее из доказательств есть опыт, если он коренится в эксперименте". Но Бэкон не был сторонником крайнего эмпиризма. Об этом свидетельствует проведенное им разграничение опыта на опыт плодоносный и опыт светоносный. Он придает большое значение плодоносным опытам, практической пользе исследования. Он также указывает на важность светоносных опытов, непосредственных теоретических исследований в целях более глубокого познания предмета. Развитию науки, - пишет Бэкон, - способствуют только те опыты, которые сами по себе не приносят пользы, но содействуют открытию причин и аксиом. Опыты, по Бэкону, должны ставиться по определенному методу. Таким методом в философии Бэкона выступает индукция. Бэкон учил, что индукция - это необходимая для наук, опирающаяся на показания органов чувств, единственно истинная форма доказательства и метод познания природы. Если в дедукции порядок движения мысли от общего к частному, то в индукции - от частного к общему. Предложенный Бэконом метод, предусматривает последовательное прохождение пяти этапов исследования, каждый из которых фиксируется в соответствующей таблице. Таким образом, весь объем эмпирического индуктивного исследования, по Бэкону, включает в себя пять таблиц. Среди них: 1). Таблица присутствия (перечисление всех случаев встречающегося явления); 2). Таблица отклонения или отсутствия (сюда заносятся все случаи отсутствия того или иного признака, показателя в представленных предметах); 3). Таблица сравнения или степеней (сопоставление увеличения или уменьшения данного признака в одном и том же предмете); 4). Таблица отбрасывания (исключение отдельных случаев, которые не встречаются в данном явлении, не типично для него); 5). Таблица "сбора плодов" (формирование вывода на основе того общего, что имеется во всех таблицах). Индуктивный метод применим ко всему эмпирическому научному исследованию, и с тех пор конкретные науки, прежде всего, науки, опирающиеся на непосредственные эмпирические исследования, широко используют индуктивный метод, разработанный Бэконом. 21. Рационализм Р. Декарта. Рационализм признает разум основой познания, признает самостоятельность и независимость разумного знания от опыта. Разум способен самостоятельно делать открытия, которые первоначально не были основаны на опыте и лишь впоследствии подтверждены опытным путем. Только разум способен постигать всеобщее и необходимое, чувственный же опыт застревает на частном и случайном. Рене Декарт (17в) считается основоположником рационализма. Декарт создал современную алгебру, аналитическую геометрию, развил учение о преломлении света. Декарт стремился упорядочить мышление. Декарт ищет признаки достоверности познания в сфере самого знания, в сфере его внутренних характеристик. Для него критерием истинности выступает очевидность чего-либо для разума. Следуя своему методу, он приходит к идее постоянного сомнения. Чувственная очевидность все же неопределенна и вызывает вопросы. В мире существует много вещей и явлений, которые непонятны человеку (есть ли они? каковы их свойства? Например: есть ли Бог? конечна ли Вселенная?); Абсолютно в любом явлении, любой вещи можно усомниться. Сомнение реально существует, Сомнение – свойство мысли, значит, человек, сомневаясь, - мыслит. Мыслить может реально существующий человек. Следовательно, мышление является основой как бытия, так и познания. Поскольку мышление – это работа разума, то в основе бытия и познания может лежать только разум. «Я мыслю, следовательно, я существую» («Cogito ergo sum»). Декарт приходит к заключению, что он – думающий субъект, делает акцент на мышлении как на несомненной отправной точке. В самом субъекте основанием достоверности знания является ум, ясный, отчетливый и внимательный, умеющий проходить все ступени дедукции. Декарт настаивал на исключительной роли дедукции (Способ размышления об общего к частному) в процессе познания. Под дедукцией он понимал рассуждение, опирающееся на вполне достоверные исходные положения (аксиомы) и состоящее из цепи также достоверных логических выводов. Нужно допускать при исследовании в качестве исходных положений только истинное, абсолютно достоверное, доказанное разумом и логикой, не вызывающее никаких сомнений знание Исходный пункт познания – интеллектуальная интуиция, это – твердое и отчетливое, не вызывающее никаких сомнений положение. Дедуктивный метод применяется только в естественных науках и в математике. Центральным понятием философии Декарта является субстанция. Изучая проблему бытия, Декарт выводит, которое характеризует сущность бытия – понятие субстанции. Субстанция – это все, что существует, не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самого себя. Таким качеством обладает только одна субстанция, и ею может быть только Бог, который вечен, всемогущ, является источником и причиной всего. Будучи Творцом, Бог создал мир, также состоящий из субстанций. Сотворенные Богом субстанции (единичные вещи, идеи) также обладают главным качеством субстанции – не нуждаются в своем существовании ни в чем, кроме самих себя. Сотворенный мир делится на две субстанции – духовную, главный признак которой неделимость, и материальную, делимую до бесконечности. Поэтому философия Декарта является дуалистической. Выделяются атрибуты каждого рода субстанций: 1) Протяжение – для материальных; 2) Мышление – для духовных. Это значит, что все материальные субстанции обладают общим для всех признаком – протяжение (в длину, в ширину, в высоту, вглубь). Все же духовные субстанции обладают свойством мышления. Остальные свойства как материальных, так и духовных производны от их коренных свойств (атрибутов) и были названы Декартом модусами. (Например, модусами протяжения являются форма, движение, положение в пространстве и т.д.; модусами мышления – чувства, желания, ощущения.). Человек, по мнению Декарта, состоит из двух, отличных друг от друга субстанций – материальной (телесно-протяженной) и духовной (мыслящей). Человек – единственное существо в котором соединяются и существуют обе (и материальная, и духовная) субстанции, и это позволило ему возвыситься над природой. Целью познания, по Декарту, является расширение и углубление знаний человека об окружающем мире; 22. Учение о субстанции в новоевропейской философии. Рассматривая человека, Декарт фиксирует в нем наличие двух конечных, сотворенных и зависимых в своем существовании от Бога, субстанций. Это протяженная (телесная) субстанция и субстанция мыслящая (духовная). С одной стороны природа духовной субстанции совершенно независима от тела, она не протяженна и сосредоточена в одной точке и неделима. Однако душа нуждается в определенном "седалище" (человеческом теле), а тело нуждается в душе как своем руководителе. Кроме того, признавая душу человека неразрушимой и бессмертной, причину смерти Декарт усматривает в теле; акт смерти делает невозможным пребывание души в теле, значит, тело некоторым образом воздействует на духовную субстанцию. Взаимозависимость души и тела неоднократно подчеркивалась Декартом: телесный голод вызывает печаль духа, болезнь тела мешают свободе воли. Но и дух воздействует на тело, что хорошо видно в актах осмысленного и целенаправленного поведения. В категории субстанции мы не просто производим категорию существиющего, но мы этот признак, который мы нашли у одной части бытия, мы начинаем мыслить, как особую реальность. Вот она материя. Материя - это абстракиция, но Платон, Аристотель, средневековые философы и все метафизики нового времени считали, что материя - это особая реальность. Какая модель мира - истинная? Отнологические учения - чаще всего типологизируют именно по отношению к этой категории субстанции. Некоторые философы выделяли одну субстанцию в своем онтологическом учении, (монистические учения), котрые выделяли две субстанции(дуаличтисеские учения), Лейбниц выделял больше субстанций (возмонжо Эмпидокл) - плюаристическое учение. Монистические учебния бывают двух видов - в качестве субстанции выделяем либо материю, либо дух, идеальное и тогда мы получает две формы монизма - материалистический монизм (матеариализм). и идеальистический монизм (идеализм). Если проблема субстанции у Декарта решалась с позиций дуализма, то Спиноза, находится на позицияхмонизма (признание одного начала). Свое главное сочинение ("Этика, доказанная в геометрическом порядке") Спиноза начинает с учения о боге, ибосчитает бога единственно существующей субстанцией и соединяет в ней обе субстанции Декарта– протяженную и мыслящую. Субстанция характеризуема тем, что не нуждается ни в чем другом для своего существования, она является "causa sui" ("причиной самой себя"). Только Бог (субстанция) является непринужденным и действующим только в силу своей собственной необходимости. Спиноза выводит важнейшие характеристики субстанции, такие как абсолютность (единственность),вечность, бесконечность, неделимость, необходимость и ряд других. От атрибутов субстанции Спиноза отличает ее модусы. Модус принципиально отличается от субстанции тем, что он имеет свою причину не в самом себе, а в другом и поэтому он представляет собой нечто относительное, сотворенное, преходящее, конечное. Модусы – это конкретные, реально существующие вещи и единичные явления. Они выражают то, что называется многообразием мира («природу порожденную»). А субстанция и ее атрибуты выражают «природу порождающую». Модусы представляют собой несвободное, принужденное существование. Правда, для одного модуса субстанции Спиноза делает исключение и этим модусом является человек, который также бывает свободным не всегда. Пребывая во власти инстинктов и аффектов, человек не свободен, а ведет принужденное существование. Лишь подчинив свои действия разуму, он может стать свободным. Спиноза не делает различий между богом, субстанцией и природой, растворяя бога в природе (пантеизм). Лейбниц развивает своеобразный субстанциональный плюрализм, т.е. сообразно с его точкой зрения, существует бесчисленное множество отдельных, независимых друг от друга субстанций, названных им монадами.Монады– это простые, не содержащие в себе никаких частей, а, следовательно, инеделимые субстанции. Они не возникают и не исчезают естественным путем, но создаются и уничтожаются только Богом. Они самостоятельны и независимы друг от друга. Они пребывают в постоянном и непрерывном изменении. Восприятие бывает трех ступеней (низшая ступень восприятия, которая обнаруживается даже у впавших в оцепенение,средняя ступень, которую мы называем ощущением и находим у животных, и высшая ступень, которую мы называем мышлением). На основе этой классификации Лейбниц делит монады на три категории. • “Простые монады” обладают “перцепцией”, т.е. способностью пассивного неосознанного восприятия. Это монады, из которых состоят “неодушевленные предметы”, т.е. тела неорганической природы. • “Монады-души” обладают способностью к ощущению и памятью и поэтому имеют отчетливые представления. Именно из этих “монад-душ” складываются все тела органической природы, т.е. все живые существа. “Монады-духи” обладают “апперцепцией”, т.е. способностью активного осознания восприятия или, попросту говоря, разумением или мышлением 23. Социально-политические и антропологические концепции Нового времени и эпохи Просвещения (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк и др.) Продолжили воззрения Фрэнсиса Бэкона английские философы Томас Гоббс и Джон Локк. Гоббс выступил в духе последовательного материализма, утверждая, что не существует Бога и бессмертной человеческой души, а есть только чувственный мир, состоящий из множества физических тел. Познание же происходит в результате их воздействия на наши органы чувств, в результате чего в уме и возникают различные идеи. Локк также говорил о том, что все знания выводятся из окружающего мира посредством чувственных восприятий. Он назвал первоначальное состояние человеческого сознания «чистой доской» (tabula rasa), на которой в процессе жизненного опыта появляется различная информация. Свое утверждение он выразил в следующем изречении, ставшем впоследствии классической формулой эмпиризма: «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувствах». Каждый из нас рождается индивидом - биологическим организмом рода Хомо сапиенс. Индивид- это единичный представитель этого биологического рода. Индивид (биологическое) - человек (биологическое, социальное) - личность (социальное) индивидуальность. Материализм просматривается и в социальных воззрениях Гоббса и Локка, которые были революцией во взглядах на происхождение общества и государства. В средние века это объяснялось теологически: Бог предписал людям жить общественной жизнью, даровал им законы и государственную власть. Английские мыслители выдвинули натуралистическое представление, то есть попытались объяснить общество и государство естественными причинами. Их учение получило название «теории общественного договора», по которой когда-то давно люди жили в естественном состоянии, когда «человек был человеку волк» и шла «война всех npoтив всех». Чтобы не истребить друг друга окончательно, люди договорились упорядочитьсвою жизнь, создать законы - такие правила, которые должен был бы соблюдать каждый, а такжесформировать общество и государство, которые контролировали бы выполнение законов и гарантировали бы порядок. Подчиняясь этим законам, обществу и государству, человек терял часть своей прежней природной свободы, но зато обретал защиту и безопасность от посягательств окружающих его. Таким образом, люди перешли из естественного состояния в гражданское. «Теория общественного договора» внесла_существенный вклaд в идейную секуляризацию: социaльнaя мысль освобождалась от теологических представлений. Также Локк одним из первых выдвинул идею о разделении властей. Разъясняя принцип разделения властей, он указывает, что нужно различать три власти: законодательную, исполнительную и федеральную Законодательная власть (парламент) осуществляет право издавать законы, исполнительная (правительство) — проводить законы в жизнь, а федеральная (король и министры) занимается вопросами внешней политики. Власти, по мнению Локка, неравноправны. Законодательная власть — верховная, она должна повелевать другими властями. Социально-политические концепции Т. Гоббса и в особенности Дж. Локка оказали огромное влияние на общественно-политическую мысль Европейского Просвещения и получили свое дальнейшее развитие, прежде всего в трудах Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо. 24. Альтернатива эмпиризма и рационализма в философии XVII-XVIII веков. Учение о познании – гносеология – стало основным и наиболее важным компонентом всех философских систем Нового времени. Ориентация на науку приняла две формы: опытного естествознания, опирающегося на эксперимент, и теоретического построения, подчиненного законам логики. Опора на естествознание породила эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк). Рационализм (Р. Декарт, Г. Лейбниц) ориентировался на теоретические принципы организации научного знания. Как следствие в философии XVII в. возникают и развиваются два направления – эмпиризм и рационализм. Эмпиризм (опыт) – философское учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний. Эмпиризм преувеличивает роль чувственного познания и недооценивает роль мышления. Рационализм (разумный) – направление в теории познания, признающее разум решающим или даже единственным источником истинного знания; философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей, источником и критерием истинности всех жизненных устремлений человека. Френсис Бэкон был первым исследователем природы в Новое время. Он считается основоположником методологии экспериментального естествознания. Указал на значимость опыта в постижении истины. Считал, что философия должна носить практический характер, и что высшей целью философии является господство человека над природой, а «господствовать над природой можно, только подчиняясь её законам». Томас Гоббс (1588—1679) — английский философ, автор трактата «Левиафан». Приверженец сенсуализма и фатализма, рассматривал волю как «силу природы». Был сторонником механистической картины мира, согласно которой объективно существуют лишь тела, а такие характеристики как размер, вес и т. п. субъективны. Признавал существование Бога как «энергию мироздания, как первопричину всего сущего», но при этом не вмешивающуюся в земные дела. Основной предмет его философии — человек как гражданин государства. Считал себя Евклидом в области общественных наук. Утверждал невозможность создания общества, используя геометрический подход, поскольку он касался бы личностей людей. Этот подход, по его мнению, необходимо использовать в политике. Джон Локк - британский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма. Способствовал распространению сенсуализма. Основной философской работой Локка является "Опыт о человеческом разуме". Локк продолжил развитие эмпиризма Бэкона, обосновывая сенсуалистическое направление в теории познания. Локк считал, что знание проистекает из опыта, а опыт складывается из ощущений. Теория Локка гласила: 1) нет врожденных идей, все познание рождается в опыте. 2) душа или разум человека при рождении подобны чистой доске. 3) в интеллекте нет ничего, чего раньше не было в ощущениях, в чувствах. Рене Декарт - французский математик и философ. Если Френсис Бэкон рассматривал опыт как основную отправную точку исследования, а Т. Гоббс привнес в эту логику математику, то Декарт ставил во главу всего разум, а опыт считал лишь инструментом, подтверждающим выводы разума. Декарт придерживался рационализма. Впервые ввел идеи эволюции, но доказывал их исходя исключительно из механистических представлений. Одно из центральных мест его философии занимает проблема поиска истины и метода, с помощью которого возможно получение достоверного знания. В этом вопросе он преодолел философский скептицизм. 25. Антропология и теория познания И. Канта. Специальная наука о человеке как автономная область философского знания возникла лишь в конце XVIII в. благодаря И. Канту (1724—1804). И. Кант утверждал, что человек — самый главный предмет философии, что познание человека — ее конечная цель, что именно познание человека является важнейшим условием понимания мира в целом. Кант даже считал, что науку, которая станет изучать родовые признаки «людей как земных существ, одаренных разумом», стоило бы называть мироведением, «несмотря на то, что человек — только часть земных созданий». Антропология для И. Канта — это специальный раздел философской науки, изучающий человека как сложный и чрезвычайно значительный феномен и черпающий знание из трех источников: самых различных наук; художественной литературы; практического общения, наблюдения исследователя за различными (по полу, социальной принадлежности, возрасту, образованию) реально существующими людьми, находящимися в разных обстоятельствах. Методы познания, которыми должна была пользоваться антропология, не могли быть, по замыслу Канта, сугубо теоретическими; в частности, общение, может быть впервые, оценивалось им как серьезный исследовательский метод, необходимый для новой науки. Важно, что для И. Канта-исследовагеля представляли интерес самые разнообразные проявления человека: эгоизм и искренность, фантазирование и ясновидение, активность и нравственность, и многое другое. Он представлял себе антропологию как двухкомпонентную науку, состоящую из двух взаимопроникающих частей: физиологической и прагматической. Первая должна была ответить на вопрос, что делает из человека природа, а вторая — что делает или может и должен делать из себя сам человек. Такая структура новой науки предлагалась Кантом неслучайно — она соответствовала его пониманию человека. Человек, по Канту, — существо нравственное, стремящееся к труду и счастью, принадлежащее одновременно и миру природы, и миру свободы. В мире природы человек подчиняется естественной необходимости, а в мире свободы он нравственно самоопределяется и исполняет свой прирожденный долг — воспитывает себя и свое потомство. «Человек — единственное создание, подлежащее воспитанию. Под воспитанием разумеем мы уход (попечение, содержание), дисциплину (выдержку) и обучение вместе с образованием. Сообразно с этим человек бывает грудным младенцем, питомцем и учеником» Антропология И. Канта стала примером комплексного, психолого-педагогического по сути, исследования ребенка. Все это было не случайно: великий философ И. Кант был педагогом, всю жизнь проработавшим в Кенигсбергском университете и одновременно руководившим домашним воспитанием детей немецких курфюрстов. Итак, понятие «антропология» введено в научный оборот И. Кантом как обозначение особой области гуманитарного, прежде всего философского, знания — философского человековедения. Начиная с Канта, человека все больше стали изучать предметно, а не только рассуждать о нем, стали рассматривать конкретного человека, а не только человечество вообще. 26. Система и метод в философии Гегеля. Георг Гегель (1770-1831, немецкий философ) утверждал абсолютное главенство рационального, а не бессознательного элемента познания. Его основные труды: «Феноменология духа» (1807), «Наука логики» (1812), «Энциклопедия философских наук» (1817), «Философия права» (1821) и др. Система философии Гегеля состоит из трех основных частей. В первой части своей системы - в "Науке логики" - Гегель изображает "мировой дух" ("абсолют") таким, каким он был до возникновения природы, т.е. признает дух первичным. Во второй части системы — в "Философии природы" изложено учение о природе. Природу Гегель как идеалист считает вторичной, производной от "абсолютной идеи". Третья часть его системы — Гегелевская теория общественной жизни — "Философия духа". Здесь "абсолютная идея" становится по Гегелю "абсолютным духом". Философская система делится Гегелем на три части: • логика • философия природы • философия духа Гегель берет за первооснову всех явлений природы и общества "Абсолют"("мировой дух"), который существует до остального мира, природы и общества. Творческой силой Гегель признает лишь мысль, дух, идеальное. Учение Гегеля об "абсолютной идее". "Абсолютная идея" - это: • единственно существующая подлинная реальность; • первопричина всего окружающего мира, его предметов и явлений; • "мировой дух", обладающий самосознанием и способностью творить. • "абсолютная идея" ("мировой дух", "мировой разум") — это деятельное начало, давшее импульс к возникновению и развитию природного и духовного мира. Деятельность "абсолютной идеи" заключается в мышлении, цель — в самопознании. Следующим ключевым понятием философии Гегеля является "отчуждение". "Абсолютный дух", о котором нельзя сказать ничего определенного, "отчуждает" себя в виде: • окружающего мира; • природы; • человека; • а затем, после "отчуждения" через мышление и деятельность человека (закономерный ход истории) возвращается снова к самому себе, то есть происходит круговорот "Абсолютного духа" по схеме: "Мировой (Абсолютный) дух" — "отчуждение" — окружающий мир и человек — мышление и деятельность человека — реализация духом самого себя через мышление и деятельность человека — возвращение "Абсолютного духа" к самому себе. Метод философии Гегеля – диалектика. Диалектика (греч. διαλεκτική — искусство спорить, вести рассуждение) — метод (способ мышления) в философии, имеющий своим предметом противоречие. Диалектика рассматривает явления во всеобщей связи и развитии. Противоречие рассматривалось в учении Гегеля как движущий принцип всякого развития и как центральный пункт всей его философии. Гегель считал, что невозможно понять явление, не уяснив всего пути, который оно совершило в своем развитии, что развитие происходит не по замкнутому кругу, а поступательно, от низших форм к высшим, что в этом процессе действуют три закона диалектики. Основные законы диалектики: • ЗАКОН ПРЕВРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕННЫЕ и КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ. Эти взаимопереходы он рассматривал как бесконечный процесс. Любая вещь отличается от других благодаря присущему ей качеству. • ЗАКОН ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ, который вскрывает противоречия как внутренний источник, побудительную силу всякого самодвижения. «Противоречие есть корень всякого движения и жизненности». • ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ, который означает не просто уничтожение старого качества новым, а представляет собой единство трех основных моментов: 1) преодоление старого, 2) преемственность в развитии и З) утверждение нового. Общий вывод гегелевской философии состоят в признании разумности мира: «Все действительное – разумно, все разумное – действительно». Неразумное должно быть преодолено разумом. Перед нами не только рационалистическая, но благодаря своему последовательному рационализму – оптимистическая философия. 27. Формирование традиции постклассической философии (А. Шоппенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор). Постклассика - фил. направление, возникшее на рубеже 19-20 вв. как реакция на классическую философию. Постклассическими являются учения А.Шопенгауера, Ф.Ницше, К.Маркса, С.Кьеркегора, О.Конта. Немецкая классическая фил. максимально полно для своего периода объяснила сущность бытия, познания и других философских проблем с позиций идеализма. Постклассики представили различные учения, но их объединяло одинаковое понимание бытия. В отличие от мыслителей классической фил. они понимали бытие не как мысль, мышление, идею, а отдавали предпочтение самим вещам, фактам реальной жизни, поступкам, практике, человеку. Философы, постклассического периода переосмыслили учение Гегеля, они обосновали возможность философствовать о бытии не как о мысли, подвергнув критике принцип тождества бытия и мышления. Представители неклассической философии пытались объяснить мир, как и классики, с позиций идеализма догегелевского периода, например, платоновского и найти новые подходы в рамках старого доклассического идеализма. Постклассики указали, что слабость теории Гегеля в том, что он начал философствовать с «понятия бытия», не учитывая все проблемы реального бытия, проблемы отдельного человека, он свел сущность человека к мышлению, оставив без внимания природу человека, мир его чувств и физических потребностей. Особой критике была подвергнута идея Гегеля о понимании истины как движения чистой мысли к Абсолюту. С их точки зрения истина истолкованная подобным образом не затрагивает потребности и не решает проблемы конкретного человека. Отвергнув теории рационалистического идеализма, философы-постклассики попытались проработать интуицию бытия не как мысли, создав при этом разные учения: материалистические, ориентированные на рационализм, идеалистические исповедующие иррационализм. Для филос конца 19-нач 20вв характерно: 1 ПЛЮРАЛИЗМ в философском мышлении (филос представлена разнообр филос направлениями, концепциями, школами. С развит науки, культуры, философии, все новые и новые объекты становятся предметами ее изучения, а это влечет увелич филос концепций и теорий: филос науки, жизни, политики, техники, культуры) 2 ТОЛЕРАНТНОСТЬ (разл школы и напр терпимо относятся друг к другу и не вступ в резкое противоборство между собой) 3 ИНТЕГРАТИВНОСТЬ (интеграция с естественными гуманит науками) 4 АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (в центре ее идей и размышлений нах человек,его сущность и существование, цель и смысл его жизни и деятельности. Отношения человека не только с миром, но и с самим собой). Иррационализм был представлен творчеством А.Шопенгауэра. В своих работах он критиковал диалектику и историзм Гегеля. Решающим фактором в познании, поведении людей, мировоззрении, ходе историч процесса и обществ развития играют не силы разума, не рациональное начало, а иррациональное. На передний план выдвигаются внемыслительные аспекты дух жизни-воля, непосредственное созерцание, чувство, интуиция, бессознательное, воображение, инстинкт и тд. Шопенгауэр (1788-1860). «Мир как воля и представление», «Афоризмы житейской мудрости». Призывал вернуться к идеям Канта и Платона 1 Главной движущей силой, определяющей все в окружающем мире, он объявил волю. Воля-хотение хотеть, всякое движение-воля. Воля является центральным понятием философии Шопенгауэра, он придает ей свойство абсолютного начала, идеальной силы, способной влиять на все сущее и лежащей в основе мироздания. «Мир как воля» - основной тезис Шопенгауэра. *Высшим видом познания явл искусство, которое основано на интуиции и способно в большей мере раскрыть волю к жизни. 2 История - спонтанная вещь, поэтому периодизации быть не может. 3 Мир расколот: А) мир как воля – иррацион начало Б) мир как представление - рациональное начало 4 Люди страдающие, тк в рабстве у воли, которая нами движет. Страдания неизбежныпоявился пессимизм. «Афоризмы житейской мудрости»: -Человек может увидеть в другом ровно столько, сколько есть в нем самом -Государство-это намордник на личность - То, что люди называют судьбой, на самом деле есть не что иное, как совокупность учиненных ими глупостей. Родственной иррационализму считается «философия жизни». Основными представителями явл. Ф.Ницше и В.Дильтей, А.Бергсон, Шпенглер. В основе этой фил. лежит понятие воли, которой отводится роль основной составляющей чел. жизни и окружающего мира. В основе развития мира и человека лежит органический «поток», в котором неразделимы материя и сознание, сознательное и бессознательное, логика и интуиция. Цель этого фил. течения помочь человеку приспособиться к окружающему миру и максимально реализовать свои способности. Фридрих Ницше (1844—1900). «Я философ неприятных истин». В основе всего находится не воля к жизни, как у Шопенгауэра, а воля к власти. История, нравственность, религия, человек-все оценивается с этой позиции. Почему люди подчин-ся власти добровольно? 1власть рациональна; 2власть действ в духе традиций; 3политик явл харизматиком, которому слепо верят «По эту сторону добра и зла» (предсказал катастрофические проблемы будущего: размышлял о распаде европейской духовности, низвержении прошлых ценностей и норм, тиранических режимах как порождении демократических систем, восстании масс и создание для их обслуживания чудовищной массовой культуры), «Так говорил Заратустра»(настало время перехода от человека к сверхчеловеку), «Воля к власти», «Сумерки кумиров», «Антихрист». Человек должен заниматься своим делом - воспитывать в себе философа, художника или святого, и тогда будет прогресс. Так как каждый служит другому, ни у кого нет призвания жить ради себя самого. Если цель всякого в другом, то общее существование не имеет цели, это «существование друг для друга» -самая комичная из комедий. Массовые люди придумали себе массовые религии-религии обиженных и угнетенных. Самая нелепая проповедь - помоги ближнему как самому себе. Помогать надо дальнему, тому, кто сумеет вырваться из животного состояния и стать человеком. Нельзя любить человека просто за то, что он человек. Злобная зависть маленьких серых людей и есть главный источник зла в мире. Первым в 19 в заговорил о наступлении нигилизма. Ницше-«богоубиец». Сверхчеловек-это человек, особ-ю которого явл-ся аристократичность, благородство и доброжелательность по отношению к равным себе и превосходство и презрение к «серой массе». Стремясь к сверхчеловеку, можешь стать человеком в подлинном смысле слова. Для человека нужна особая мораль - аристократическая, которая не убаюкивает будущим благоденствием и счастьем. Человек вообще не обязан быть счастливым. К счастью стремятся коровы, женщины, дети, англичане и социал-демократы. Свободный человек-воин. Тех людей, которые презирали музыку, Ницше считал «бездуховными тварями, подобными животному». Н.твердо верил в то, что переходит в искусство, а ее методы - в инстинкты жизни. Так что искусство неизбежно корректирует и дополняет науку. Это положении стало краеугольным камнем «философии жизни» Ницше наука имеет свои пределы. В исследовании отдельных явлений она в конце концов непременно натыкается на то первоначало, которое уже невозможно познать рационально. И тогда наука. 28. Основные направления развития западной философии ХХ века. 1. Характерные особенности философии хх века. ХХ век в мировой истории характеризуется рядом особенностей, определивших направленность развития философии. 1. Небывалый научно-технический прогресс, результаты которого значительно изменили облик мира и человека. Наука из формы познания мира превратилась в главное средство его преобразования. Человеческие возможности стали сопоставимыми с силами природы. В то же время развитие науки и техники породило множество проблем. 2. Стремительность, масштабность и радикальность изменений, происходящих в мире и в жизни общества. 3. Глобализация происходящих процессов: научно-технические достижения становятся достоянием всего мира, возникающие проблемы также носят глобальный характер. Проявлением этого стали, с одной стороны, мировые войны, а с другой – создание большого количества международных организаций. Эти и другие факторы определили основные тенденции развития философии. Западная философия конца ХIХ – начала ХХ вв. характеризуется разнообразием различных течений, проблем и методов, нередко противостоящих друг другу. Различия между философскими направлениями связаны, в первую очередь, с оценкой роли науки и техники в жизни общества. В данном отношении сложилось 2 основных направления: 1. сциентизм (технократизм), представители которого придают развитию науки и техники ведущее значение в развитии человеческой культуры; 2. антисциентизм, представители которого сосредотачивают внимание на проблемах и опасностях, порождаемых научно-техническим прогрессом, а также высказывают опасение, что развитие техники приводит к утрате духовных, гуманитарных ценностей. Негативная оценка последствий научно-технического прогресса привела к возникновению иррационализма – философского течения, сложившегося в противопоставление рационализму Нового времени. Иррационализмутверждает ограниченность познавательных возможностей человеческого разума и признает основным способом познания его внерациональные формы: интуицию, озарение. Иррационализм считает действительность хаотичной, лишенной закономерности, подчиняющейся игре случая и придает большое значение анализу человеческих эмоций, переживаний, воли. Большинство направлений западной философии ХХ в. носит иррациональный характер. 2. Позитивизм и прагматизм. Бурное развитие науки и техники, формирование сциентизма как особого умонастроения стали причиной формирования ряда философских направлений, в центре внимания которых проблема науки как феномена культуры, а также вопросы методологии научного познания. Позитивизм – прошел в своем развитии несколько этапов. 1)с середины ХIХ в. Его основоположник - французский философОгюст Конт(1798 – 1857). Он выступил с идеей о неспособности философии ответить на вопросы, поставленные развитием науки. Эта идея основывалась на учении Конта о 3-х стадиях развития познания: теологическая, на которой знание основано на вере; метафизическая - мир объясняется с помощью абстрактных понятий; позитивная, характеризующаяся научным объяснением всех явлений. Все положительные знания могут быть получены только научным, эмпирическим путем и не нуждаются в философии («наука сама себе философия» – лозунг позитивистов). Научное познание должно не объяснять явления, а ограничиться их описанием. 2)конец ХIХ – начало ХХ вв. (австрийский философ и физикЭрнст Мах, швейцарский философРихард Авенариус и др.) -эмпириокритицизм(«критика опыта), или махизм. Это направление сложилось как реакция на кризис в физике. Это субъективноидеалистический вариант позитивизма, который утверждает, что наука не отражает объективной реальности. Представители эмпириокритицизма считали, что наука должна носить описательный характер, а объяснительная часть должна быть удалена из науки в целях «экономии мышления». 3)неопозитивизм– с 20-х гг. ХХ в. (англ.Бертран Рассел, австр.Людвиг Витгенштейн,Рудольф Карнапи др.). Это школалогического позитивизма. В неопозитивизме философия понимается как деятельность по отысканию значений языковых выражений. Наука – это сфера эмпирических исследований, а философия – это область логического анализа понятий, необходимых для познания. Эти понятия не являются отражением объективной реальности, а создаются умом ученых по определенным логическим законам. В рамках неопозитивизма сложилось несколько его разновидностей: логический позитивизм(Рассел), который сводил все философские проблемы к логическим; лингвистический позитивизм, объясняющий все философские и социальные проблемы к нарушению норм использования языка. 4) постпозитивизм(60 – 70-е гг.) (англ.Карл Поппер, американцыТомас Кун, Пол Фейерабенд, Имре Лакатос). Исследования постпозитивистов перемещаются с анализа языка науки к проблемам истории возникновения, развития и смены научных теорий. Это историческая школа в методологии научного познания. Одно из центральных понятий – парадигма(Т.Кун) – принятый научным сообществом образец подхода к научной проблеме, совокупность суждений и методов научной деятельности, принимаемых определенной группой ученых. П.Фейерабенд отстаивает идею о том, что для познания действительности имеют ценность любые теории, в том числе и вненаучные: мифологические, религиозные, астрологические и др. «Не существует идеи, сколь бы абсурдной она ни была, которая не способна улучшить наше познание». Прагматизм(pragma – дело, действие) – «философия действия» – возник в 70-х гг. ХIХ в. в Америке и явился американской формой развития позитивизма. Его основоположник - философ и математикЧарльз Пирс, его идеи получили развитие в трудахУильяма ДжемсаиДжона Дьюи. Прагматизм стал философским обоснованием утилитаризма– сложившегося в результате развития капиталистических отношений принципа оценки всех явлений с точки зрения из полезности, возможности служить средством для достижения какойлибо цели. Цель человеческого существования, с точки зрения прагматизма, - индивидуальное благополучие и благосостояние. Моральная заповедь – «делать то, что окупается». Вся прежняя философия обвиняется представителями прагматизма в отрыве от жизни. Прагматизм – это субъективно-идеалистическое направление. Каждому человеку дан лишь его индивидуальный непосредственный опыт. Опыт – содержание сознания, а не результат взаимодействия с внешним миром. Познание – это попытка решить определенную проблему в конкретной ситуации, т.е. человек сам себе создает объект познания. Одна из главных в прагматизме – проблема истины. Истина отождествляется с пользой, практическим успехом. Истинно и нравственно только то, что выгодно. 3. «Философия жизни» и экзистенциализм – иррационалистические направления в философии конца ХIХ – нач. ХХ вв., противопоставляющее науке и разуму и интуицию и инстинкт. основоположник«философии жизни» – немецкий философАртур Шопенгауэр(1788 – 1860). Основное понятие его философии – «воля к жизни» – первичная, не имеющая ни причины, ни цели, недоступная познанию сущность мира. Единая мировая воля проявляется в живой и неживой природе. Проявляясь в человеке, она подчиняет его себе, от нее зависят все его поступки. Разум человека ограничен целями самосохранения, борьбы за существование. Мир недоступен разумному познанию, он может быть постигнут только интуицией. Философия Шопенгауэра пессимистична, выражает негативное отношение к жизни, в которой нет смысла и целесообразности. Человек не может ничего в мире изменить, но он может «убежать» от страданий в область эстетического созерцания и аскетизма. Фридрих Ницше (1844 – 1900). Его основные работы: «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла». Произведения Ницше написаны в форме мифических иносказаний и афоризмов, что послужило причиной их неоднозначного понимания. Центральные понятия его философии – «воля к власти» и «сверхчеловек». Мир в учении Ницше – это вечное становление, в основе которого борьба множества воль, стремящихся к превосходству. Человек может утвердить свою свободу только в одиноком противостоянии миру, преодолевая в себе мораль как коллективный способ выживания не способных самостоятельно бороться людей. Повышению воли к власти способствует не интеллект, а сила («право сильного»). Идеал личности для Ницше – сильный человек, свободный от морали, с максимальным уровнем воли к власти – сверхчеловек. На смену «философии жизни» приходит экзистенциализм – «философия существования» - субъективно-идеалистическое направление, формирующееся в 2030-х гг. ХХ в. Наибольшее распространение экзистенциализм получил в Германии (Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер) и во Франции (Жан-Поль Сартр, Альбер Камю). В России это направление представляли Н.Бердяев и Л.Шестов. Идеи экзистенциализма оказали большое влияние на литературу, театр, кино, многие его представители – люди искусства. Центральная категория этого направления – экзистенция (существование). Основная идея – человек существует в чуждом ему мире. Подлинная действительность – это существование «своего Я» - то есть переживание своего бытия в мире, того, чем Я являюсь для самого себя. Философия экзистенциализма носит индивидуалистический характер. (В пьесе Сартра «Запреты» трое преступников после смерти попадают в ад, который представляет собой комнату в дешевой гостинице, где все время горит яркий свет, нет зеркала и невозможно остаться одному. Ад – это другие, заявляет один из грешников.) В реальном бытии человек постоянно находится перед лицом страха, беды – т.е. в «пограничных ситуациях», поэтому его естественные состояния – это тревога, страдание, вина, страх, боль. Страх – главный принцип жизни человека. «Предметом страха является мир как таковой» (М.Хайдеггер). Страх разобщает людей и, следовательно, дает возможность полного проявления индивидуальности. Важнейшая категория экзистенциализма – «смерть». Жизнь абсурдна, бессмысленна, и поэтому осознание своей смертности дает человеку ощущение свободы, неповторимости. А.Камю в «Мифе о Сизифе» писал: «есть только один действительно серьезный вопрос – это вопрос о самоубийстве». Возможность самоубийства он рассматривает как доказательство свободы человека о внешних сил. Основной вопрос философии Камю формулирует так: «Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?». В решении этого вопроса в экзистенциализме выделяются 2 направления: 1) религиозное (Ясперс, Бердяев), представители которого видят возможность обретения свободы через Бога и 2) атеистическое (Хайдеггер, Сартр) – видят возможность обретения свободы только в сфере собственного сознания, которое и является истинным бытием. В то же время установки экзистенциализма предполагают и ответственность человека за мир. Человек свободен в выборе своих возможностей и ответственен за этот выбор. Философию представители этого направления ставят выше науки, т.к. она является осмыслением экзистенции. В статье Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» он связывает с философией экзистенциализма надежду на жизнь в абсурдном мире. 4. Религиозная философия ХХ в. также характеризуется иррационализмом. Ее основной чертой является стремление осмыслить проблемы современного человека с позиций христианской религии. В западной религиозной философии ХХ в. выделяется несколько направлений. 1) Неотомизм (Этьен Жильсон, Жак Маритен). В конце ХIХ в. по решению Ватикана учение Ф.Аквинского (томизм) признается официальной доктриной католической церкви. Целью этого является необходимость поднять престиж Церкви в эпоху НТР. Основные идеи Ф Аквинского: о структуре мироздания, о соотношения веры и разума, о месте человека в мире – являются основой неотомизма. Характерные черты этого направления, отличающие его от томизма, – внимание к проблемам современного мира и к внутреннему миру человека. Неотомизм принимает 5 доказательств существования Бога, приведенные Ф.Аквинским, но расходится с ним в понимании отношения Бога и человека. Человек обладает бессмертием души и свободой - это делает его сопричастным Богу и обусловливает его творческие возможности. В центре внимания неотомизма – вопросы культуры, человеческого творчества. Все возможности человека – его разум, нравственные устои, интуиция – реализуются в сфере творчества. Создавая культурные ценности, человек воплощает в них основы Божественного бытия – Истину, красоту, благо, и при этом совершенствуется сам. Будущее европейской культуры неотомисты (Маритен) связывают с «интегральным гуманизмом», смысл которого - соединение ценностей христианства и современного человечества. 2) Персонализм (Э.Мунье, Ж.Лакруаи др.) формируется в 20-30-е гг. В центре внимания – проблема личности, ее свободы. Персонализм рассматривает человека в его постоянной связи с внешним миром. В реальном мире, в конкретных жизненных ситуациях происходит становление личности – персонализация. Главное качество личности – свобода, понимаемая как свобода выбора. Личность проявляется во взаимодействии с внешним миром и в сосредоточении на своем внутреннем мире, причем эти 2 аспекта тесно взаимосвязаны. Основой этой взаимосвязи является творчество и человеческая коммуникация. 3) Религиозный эволюционизм (тейярдизм)– философия П.Тейяра де Шардена и его последователей. Тейяр де Шарден(1881 – 1955) – французский ученый-естествоиспытатель, священник. В своих воззрениях он объединил идею творения с идеей эволюции. Идея эволюции Божественного начала – центральная в его труде «Феномен человека». Мир (Универсум) в его понимании – живой организм, пронизанный Божеством и устремленный к совершенству. Причиной этого стремления является внутренняя духовная энергия, которая ведет к повышению уровня организации материи, к усложнению материального мира. Вершиной эволюции является человек. В эволюционном процессе Тейяр де Шарден выделяет 4 этапа (4 главы книги): 1. преджизнь – этап геогенеза; 2. жизнь – этап биогенеза; 3. мысль – этап ноогенеза, возникновения сферы разума - ноосферы; 4. сверхжизнь – достижение «точки Омега», высший этап эволюции, где происходит соединение в Боге всех элементов – от атома до разумного человечества. Термин «ноосфера» введен им под влиянием идей В.И. Вернадского. Ноосфера, в понимании Т. де Шардена – оболочка вокруг Земли, развитие которой идет в направлении «точки Омега». На этапе ноосферы направление эволюции контролируется коллективным человеческим сознанием. Но для этого людям нужно преодолеть эгоизм и потребительское отношение к природе и отнестись к ней разумно и творчески, соучаствуя в великом божественномдеянии. 29. Альтернатива славянофильства и западничества в русской философии. Противостояние славянофильства и западничества в русской философии в 40-50-х гг. 19в. было обусловлено разногласиями по поводу определения пути будущего развития России. Суть альтернативы: при каждом повороте истории мы традиционно задаем себе вопросы: как развиваться дальше – ориентируясь на Запад или по-своему? Появление двух тенденций на данном этапе – результат осмысления петровских и екатерининских реформ (европеизация вызвала сложные процессы в обществе: по внешнему облику – европейцы, внутри – следовали русским традициям, страна полна иностранцев). Славянофилы (Хомяков, К.Аксаков, Самарин) выступали с обоснованием самобытного пути исторического развития России, по их мнению, принципиально отличного от пути западно-европейского с его индивидуализмом и рационализмом. Считали, что в народе достаточно внутренних сил, поддерживаемых великой страной, великим языком, религией и традициями. Историческим воззрениям была присуща идеализация старой, допетровской Руси, которую славянофилы представляли себе гармоническим обществом, лишённым противоречий, не знавшим внутренних потрясений, являвшим единство народа и царя, "земщины" и "власти". По мнению славянофилов, со времён Петра I, произвольно нарушившего органическое развитие России, государство встало над народом, дворянство и интеллигенция, односторонне и внешне усвоив западно-европейскую культуру, оторвались от народной жизни. Идеализируя патриархальность и принципы традиционализма, приписывали по сути дела внеисторический характер русскому "народному духу". Самобытность России видели в отсутствии борьбы социальных групп, в крестьянской общине, православии как единственно истинном христианстве. Выступали против крайностей крепостничества и самодержавия, считали, что развитие идет в целом нормально, народ сможет создать великую цивилизацию, только надо выработать принципы. Принципами общего развития считали: Православие – фундамент мировоззрения и познания, способный обеспечить возможность гармонизации всех способностей человека в едином цельном знании; Народность. Крестьянская община – идеальный «нравственный мир», внутри которого только и возможен подлинно нравственный субъект, гармонично сочетающий личностное и коллективное начало (Киреевский собирал песни, обычаи, традиции); Самодержавие. Монархия – идеальная форма социума, предохраняющая общество и народ от политических и формально-юридических отношений и революционного насилия. Колебались в вопросе освобождения крестьян. С одной стороны – человек не может быть рабом другого человека (Библия), но с другой – разрушение общины приведет к крушению основ культуры. Выступали за отмену крепостного права "сверху" с предоставлением крестьянским общинам земельных наделов за выкуп. Философские воззрения славянофилов разрабатывались главным образом Хомяковым, Киреевским, а позже Самариным и представляли собой своеобразное религиозно-философское учение. Генетически славянофильская философская концепция восходит к восточной патристике, в тоже время во многом связана с "философией откровения" Шеллинга, отчасти с воззрениями Гегеля. Односторонней аналитической рассудочности, рационализму как и сенсуализму, которые, по их мнению, привели на Западе к утрате человеком душевной целостности, они противопоставили понятия "водящего разумa" и "живознания" (Хомяков). Утверждали, что полная и высшая истина даётся не одной способности логического умозаключения, но уму, чувству и воле вместе, т.е. духу в его живой цельности. Целостный дух, обеспечивающий истинное и полное познание, неотделим от веры, от религии. Истинная вера, пришедшая на Русь из его чистейшего источника - восточной церкви (Хомяков), обусловливает, по их мнению, особую историческую миссию русского народа. Начало "соборности" (свободной общности), характеризующее жизнь восточной церкви, усматривалось ими и в русской общине. Православие и община в концепции славянофилов – глубинные основы русской души. Западники (Чаадаев, Герцен, Грановский) считали историю России частью общемирового исторического процесса, были сторонниками развития страны по западноевропейскому пути. Воззрения западников в целом характеризовались определёнными общими чертами: В Петре I они видели образец смелого монарха-реформатора, открывшего новые пути для исторического развития России, как одной из европейских держав. Отрицательное отношение к самодержавию. Революционеры (мирный Герцен, воинственный Бакунин) и не революционеры (Грановский: установление буржуазно-парламентарного строя мирным путём, воздействуя общественным мнением на царское правительство, распространяя свои взгляды в обществе через просвещение и науку). Развитие образования, особенно начальное для всего народа. Общественная и научно-литературная деятельность была направлена к тому, чтобы приблизить и облегчить развитие капитализма в России: призывали к быстрому развитию промышленности, торговли и новых средств транспорта, прежде всего железных дорог; убеждённо выступали за свободное развитие промышленности и торговли без вмешательства государства. Выступали с критикой крепостного права и составляли проекты его отмены, которая представлялась возможной и желательной только в виде реформы, проводимой правительством совместно с либеральными дворянами. Крестьяне при освобождении должны были получить небольшие земельные наделы, уплачивая помещикам денежный выкуп за себя и землю. Духовный идеал – католическая вера, способная оживить православие и русскую историю. В целом общественная и научно-литературная деятельность западников и славянофилов имели прогрессивное значение в условиях крепостной России. 30. Антропологические и социальные идеалы в русской религиозной философии второй половины XIX — начала ХХ века. В русской философии конца XIX — ХХ вв. выделяют следующие основные направления: философия "золотого века" (религиозная философия, космизм); естественно-научная философия; советская философия; философия русского зарубежья. Религиозная философия Начало XX века в России справедливо называют эпохой религиозного и культурного ренессанса. В искусстве: поэзии, театре, живописи, балете, литературе, - наблюдается подъем художественного творчества. Отечественную культуру, получившую развитие в это время, Дж. Биллингтон, американский исследователь, назвал «культурный взрыв». Высшие слои общества начинают активно интересоваться философским религиозным творчеством, новым идеализмом и занимаются поиском Бога. «Новое религиозное сознание» выделяется среди неохристианских течений. Основателями по праву считаются З. Н. Гиппус и Д. С. Мережковский. Так, благодаря содействию Синода К.П. (обер-прокурор) в Петербурге организовывались религиозно-философские собрания, в ходе которых на обсуждение выносились вопросы брака и пола, свободы духа, церковные догматы и различные проекты модернизации исторического христианства. Религиозная русская философия XX в. является частью истории философии России, которая насыщена многообразием различных философских концепций. Всеобщий интерес, как научный, так и общественный, вызван близостью данной концепции сознанию современности. Конец XX века ознаменован тем, что Россия стала ареной I и II мировой войны, а также пережила три революции. Таким образом, все эти факторы отразились и на состоянии философского сознания. Соловьев В.С. в своем произведении «Три разговора» отражает эсхатологическое предчувствие «конца света» в конце XX. Первая русская революция стала причиной пессиместических настроений религиозных философов, которые отразились в печати. В 1909 г. вышла в свет книга "Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции", авторами которой являлись Н. А. Бердяев, C. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк. Авторы "Вехи" обратились к обществу с просьбой акцентировать внимание на развитии и сохранении духовной культуры, бороться с партийной непримиримостью и идеологическим фанатизмом. Также упоминались и негативные черты образа мышления интеллигенции, которые проявлялись в стремлении к крайностям и пристрастии к уравнительности. В книге «Вехи» ярко выражалась точка зрения, критикующая тотальную идейно-политическую борьбу, с целью предотвращения последствий такого режима, которые проявились бы в разделении интеллигенции на два лагеря. В 1922 г. известные мыслители и творческие люди (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк и др.) были высланы из Советской России. Но и за границей философы позиционировали себя представителями религиозной русской культуры, которая не находила отклика на родине, где гонения велись и против религиозных деятелей, и против пролеткультовских тенденций.