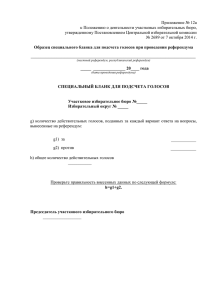

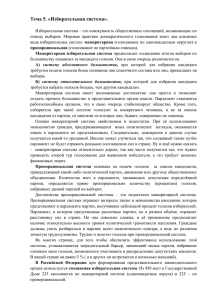

Конституционные формы народовластия 1. Конституционные основы народовластия в России Согласно действующей Конституции, Российская Федерация является демократическим государством с республиканской формой правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в ней признается многонациональный народ России, который осуществляет свою власть прямо и/или опосредованно – через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Конституция РФ устанавливает, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Таким образом, народовластие выступает в двух своих формах – прямой (непосредственной) или представительной демократии. Прямая или непосредственная демократия подразумевает, что основные значимые для всего общества политические решения принимаются с непосредственным участием граждан, выраженным в той или иной правовой форме. Высшим непосредственным выражением власти народа Конституция РФ называет свободные выборы и референдум. Данные формы прямой демократии схожи по процедуре их осуществления – они предполагают голосование граждан. Отличие заключается в целях и объектах голосования: в случае выборов целью служит избрание депутата или должностного лица, формирование органа власти, а в случае референдума – решение важного вопроса; объектом выборов являются кандидаты, объектом референдумакакая-либо проблема, облеченная в вопрос, выносимый на референдум. Референдум и выборы могут быть общенациональными, региональными или местными. Общероссийский референдум регулируется нормами федерального конституционного закона, федеральные выборы – нормами соответствующих федеральных законов о выборах Президента РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Региональные (высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ) и местные (глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований) выборы и референдумы регулируются законами (кодексами) субъектов РФ. Кроме того, на всех выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, применяется федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Не менее важной формой прямой демократии выступают упоминаемые в Конституции РФ собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. В настоящее время проведение этих публичных мероприятий регулируется федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В ходе мероприятия граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии решений, принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные и религиозные объединения, международные и иные органы и организации, предпринимать иные коллективные действия в соответствии с целями публичного мероприятия, использовать средства агитации, различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения. Особого внимания заслуживают выступающие важной формой прямой демократии индивидуальные или коллективные обращения в органы государственной власти или местного самоуправления. Конституция РФ гарантирует гражданам право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Реализация данного права в настоящее время регулируется федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Закон устанавливает, что граждане имеют право свободно и добровольно обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. Граждане могут обращаться письменно или устно. При этом им гарантируется защита от преследования в связи с обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу, а также не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении и сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях публичного управления могут быть реализованы такие формы непосредственной демократии как публичные (в том числе парламентские) слушания и (или) всенародное обсуждение законопроектов и наиболее важных вопросов жизни общества и государства. Наибольшее разнообразие форм осуществления прямого народовластия в Российской Федерации предусмотрено на муниципальном уровне. Наряду с вышеперечисленными, федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» называет народную правотворческую инициативу, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, сход граждан, собрание и (или) конференция граждан, опрос граждан. Представительная демократия подразумевает, что, выбирая органы государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц, граждане доверяют депутатам представлять и реализовывать интересы граждан и общества. Сформированные властные органы представляют народ и действуют от его имени и по поручению в рамках, предусмотренных Конституцией и законами. Представительная демократия гарантируется республиканской формой правления, закрепленной Конституцией РФ. Она предопределяет, что народ Российской Федерации самостоятельно путем выборов формирует органы государственной власти и местного самоуправления, которые представляют граждан, действуют от их имени и по их поручению. В России избираются: Президент РФ – глава государства, депутаты «нижней» палаты российского парламента – Государственной Думы, высшие должностные лица субъектов РФ и депутаты законодательных собраний субъектов РФ, представительные органы и выборные должностные лица местного самоуправления. Таким образом, выборный характер формирования органов публичной власти (преимущественно – представительных) обеспечивается на всех трех властных уровнях (общенациональном, региональном и местном) в России. Республика как форма правления призвана в максимальной степени обеспечить реализацию принципа народовластия: в отличие от монархии, где верховная власть передается по наследству, а нижестоящие власти формируются путем назначения вышестоящими, в республике органы власти формируются с непосредственным участием населения. В условиях республиканского правления значительно возрастает роль представительных органов власти, а отношения подданства, характеризующие статус личности, заменяются институтом гражданства. В современном понимании демократия предполагает соблюдение нескольких принципиально значимых условий. При демократическом устройстве государство исходит из интересов большинства членов общества, но в то же время им гарантируются и защищаются права меньшинств (политических, социальных, национальных и т.п.). Признается и обеспечивается равноправие граждан, а права и свободы граждан имеют системообразующее значение для национального права и носят неотчуждаемый характер. В современном демократическом государстве устанавливается верховенство закона и реализуется принцип разделения властей. Непременным атрибутом современной демократии является выборность органов власти на различных уровнях ее осуществления (общегосударственных, региональных, местных). Возникающие общественные и политические противоречия разрешаются преимущественно через осуществление компромисса и достижение консенсуса (согласия), основой которого служат общепризнанные правовые нормы и устойчивые практики. 2. Референдум в России Правовая природа референдума имеет также много общего с институтом выборов, что является основой для частого объединения в научной литературе вопросов избирательного и референдумного права (Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 30.12.2021) "О референдуме Российской Федерации"). Объединяет референдум и выборы следующие элементы: 1. Теоретическое обоснование необходимости институтов народовластия для существования демократии. Классификация и выборов, и референдумов как форм прямого волеизъявления населения, что подтверждается прямыми цитатами текста Конституции 1993 г.: ст. 3, которая относит эти институты к элементам конституционного строя и ст. 130., которая провозглашает их основой волеизъявления народа в рамках реализации права на самоуправление. Выявление основного субъекта для обеих процедур — народа. Схожесть целеполагания выборов и референдумов: организация формирования публичных институтов власти и правотворчества. 2. Схожесть принципов проведения обеих электоральных процедур, обусловленных современными демократическими стандартами (принцип свободного вотума, равенства, всеобщности, процедуры тайного выражения мнения и др.). 3. Процедурная и сущностная схожесть выражается в наличии стадий, как и избирательного, так и референдумного процессов; например, информирование избирателей, агитация, образование участков для голосования, составление списков избирателей, акт голосования, установление итогов голосования и др. Правовая природа референдума определяется также его процедурным характером, референдум сам по себе не является приметой демократического режима, но является действенным механизмом принятия решений большинством населения, что очевидным образом характеризует сущностный характер демократических процедур. С этой точки зрения включенность референдума в правовой процедурный арсенал может считаться организационно-правовой гарантией соблюдения прав человека. С точки зрения доктрины прав и свобод человека, референдум является формой реализации политических прав граждан. Однако, ученые отмечают, что: в рамках референдума конкретизируются и некоторые личные, социальноэкономические права. При этом они обременяются набором ограничений, присущих сугубо политическим правам: наличие гражданства, достижение совершеннолетия и др. Примечательно, что в законодательстве РФ отсутствует определение дефиниции «право на референдум», но закреплена конструкция «право на участие в референдуме». Правовая основа организации, проведения референдума и инкорпорации решений, принятых народом, заключена в законодательных и иных нормативных актах международного и национально-правового уровня регулирования. Международный уровень регулирования представлен, в первую очередь, базовыми документами о политических правах человека как общего характера: Пакт ООН о гражданских и политических правах граждан, Конвенция основных прав и свобод, Европейская Хартия местного самоуправления, так и специальными актами, регулирующими: во-первых, доступ к реализации политических прав особых групп граждан — Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г., которая устанавливает беспрепятственный доступ женщин к избирательным процедурам; во-вторых, процедурные детали организации референдумов: Европейская Конвенция о консульских функциях (от 11 декабря 1967 г.) и соответствующие Консульские Конвенции РФ и ряда зарубежных государств, а также Консульский устав Российской Федерации (ст. 24). Особое место среди международных актов о правах человека на участие в референдуме занимают акты СНГ, большая часть из которых является рамочными законами. В преамбуле постановления межпарламентской Ассамблеи СНГ «О соблюдении прав человека и основных свобод в государствах – участниках СНГ» говорится о необходимости установления наблюдения в ходе проведения выборов и референдумов и формулируются Рекомендации по этому поводу. 3. Референдум в зарубежных странах Термин «референдум» происходит от латинского «referendum» - «то, что должно быть сообщено». Референдум представляет собой институт непосредственной (прямой) демократии, процедура которого весьма близка к процедуре выборов. Основное отличие состоит в объекте волеизъявления избирателей: • при выборах -это кандидат в депутаты или на какую-либо другую должность (президент, вице-президент, губернатор штата, мэр и т.д.); • при референдуме -это определенный вопрос (закон, законопроект, конституция, поправка к конституции, какая-либо проблема, касающаяся международного статуса соответствующей страны, внутриполитическая проблема. При референдуме избирательные округа не нужны). Референдум -это голосование избирателей, посредством которого принимается решение государственного или самоуправленческого характера, имеющее общегосударственное или местное значение. В точном смысле слова референдум представляет собой обращение к избирательному корпусу для окончательного решения какого-либо (большей частью законодательного или конституционного) вопроса. Это обращение может исходить как от парламента, так и от главы государства в случае решения общенациональных вопросов или от местных властей к местному избирательному корпусу для решения местных вопросов. Своеобразной разновидностью референдума является плебисцит -это голосование населения по наиболее важным для страны вопросам: по территориальным, международным проблемам. Референдумы по разному используются в зарубежных странах. Например, в США, Нидерландах референдум никогда не проводился на федеральном уровне. В 2005 году в штате Калифорнии США прошел референдум, который наглядно продемонстрировал расстановку политических сил в стране. Жители штата отвечали на вопрос, поддерживают ли они реформы, которые собирается проводить губернатор-республиканец Арнольд Шварцнеггер. Таким образом, глава штата Калифорния стремился обойти политически враждебных к нему законодателей, обращаясь напрямую к народу. Однако инициативы, предложенные губернатором, отвергли 90% избирателей В Швейцарии он используется очень часто (более 400 раз на федеральном уровне). Довольно новым явлением стали «экономические референдумы». В первую очередь такие референдумы получили распространение в областях Италии и кантонах Швейцарии. В их предмет входят реализация индустриальных, энергетических проектов, сдача энергетических объектов в концессию иностранному капиталу, регулирование допуска иностранной рабочей силы и даже временная отмена местных налогов. На Ирландский референдум 22 мая 2015 года выносились два вопроса. Первый из них изменял определение брака в Конституции, в соответствие с которым под браком впредь будет пониматься союз двух людей любого пола. За принятия данной поправки проголосовало более 62,07% голосовавших. Таким образом, Ирландия стала первой страной, в которой были легализованы однополые браки путем референдума. Вторая поправка касается снижения минимального возраста кандидатов в президенты с 35 лет до 21 года. Однако за данную поправку проголосовало 26,94%. В связи с многочисленной практикой проведения референдума расширилась разновидность народного волеизъявления, появился «отклоняющий референдум», на котором избирательный корпус вправе отменить законодательный акт, кроме законов о налогах и бюджете, об амнистии. Кроме этого, появились референдумы о суверенизации, например, референдум в Южном Судане 2011 года, по результатам которого Южный Судан был отделен от Республики Судан. Часто проводят конституционные референдумы. Таким образом, были одобрены конституции: Италии, Испании, России, Польши, Франции, Швейцарии. В Сирии на референдуме 2012 г. конституционный проект одобрило 89% избирателей, во Франции в 1958 г. – 79%. Наиболее благоприятным исходом отличается испанский конституционный референдум 1978 года, в результате которого за конституцию проголосовало 97% избирателей. Такая единодушная поддержка закона, демонстрировавшего институты существовавшей почти 40 лет авторитарной диктатуры, существенно облегчила принятие демократической конституции Испании. В современной конституционной практике необходимо отметить референдумы о форме правления, состоявшиеся в Японии и Италии. Оба референдума происходили в условиях иностранной оккупации. На референдуме Японии 1946 года 82% явившихся на участки избирателей высказались за институт монархии. Исход народного волеизъявления способствовал постепенной демократизации Японии, а также упрочению мира и безопасности в регионе. Также в пользу института монархии завершился референдум в Австралии 1999 года. Аналогичный референдум в Бразилии в 1993 г. принес победу республиканцам: 80% поддержали республику в соотношении 66 к 10 при 24% недействительных бюллетеней. Вопрос о государственном языке, как правило, решается законодательной властью, однако, прецедент иного плана был создан Латвией, когда избиратели на референдуме 2012 года высказались против превращения республики в государство с двумя официальными языками: латышским и русским. За такое решение проголосовало 75% пришедших на участки избирателей. В 1969 году аналогичное волеизъявление было проведено в Канаде, где результаты были также в пользу одного официального языка. Известность получили венесуэльские референдумы о продолжительности пребывания главы государства у власти. В 2004 году глава Венесуэлы предложил гражданам решить его дальнейшее пребывание на посту. В итоге, 58% избирателей поддержали президента. В 2007 году предметом референдума было предложение об увеличении срока полномочий главы государства с 6 до 7 лет. В результате данных выборов изменение не вступило в силу, так как «против» высказался 51% электората. Однако в 2009 году 55% избирателей Венесуэлы одобрило поправку о снятии ограничений на переизбрание главы государства, губернаторов, мэров. В Норвегии несколько раз решался вопрос о вступлении в Европейское экономическое сообщество. Опасения некоторых групп населения о трудностях конкуренции с ЕЭС обусловили поражения сторонников европейской интеграции в 1972 и в 2003 гг. Между тем, на референдуме 2009 г. 53% избирателей согласилось на членство в Евросоюзе. Практически все рассмотренные референдумы о вступлении в наднациональные объединения были дозаконодательными. Первым послезаконодательным референдумом на практике стал референдум 1975 года в Великобритании, предметом которого было пребывание страны в Европейском экономическом сообществе. Избиратели дали согласие на продолжение членства страны в ЕЭС. 24 июня 2016 года в Великобритании официально объявили итоги референдума по выходу из Европейского союза (Brexit). По результатам плебисцита, большинство жителей Великобритании проголосовали за выход из ЕС - 51,9%. Остаться в Евросоюзе изъявили желание 48,1% участников референдума. Не используется референдум в странах мусульманского фундаментализма. Вопрос, выносимый на референдум, называется формулой референдума. Как правило, в законодательстве устанавливаются пределы допустимого использования института референдума. На референдум не выносятся вопросы: • чрезвычайного или безотлагательного характера; • требующие специальных знаний; • ответ на которые известен заранее (о снижении налогов, повышении заработной платы и т.д.); • бюджета; • амнистии; • кадровые вопросы; • о мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и безопасности населения. Референдум не может проводиться в условиях в условиях чрезвычайного, военного, осадного положения, не может проводиться дважды по одному и тому же вопросу в течение определенного времени (в Италии в течение 3 лет). В зарубежной практике существует термин «плебисцитарный референдум», который означает голосование по вопросу исключительной общенациональной значимости по методу «да» или «нет». Так, во Франции в 1969 году проводился плебисцитарный референдум с целью внесения изменений в Конституцию. Иными словами, плебисцит сводится к решению вопроса, который требует конкретного положительного или отрицательного ответа, в то время, как референдум предполагает выбор из более широкого набора вариантов ответа.