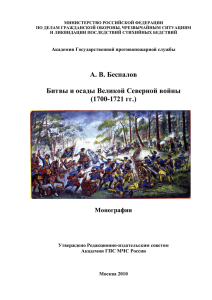

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГБОУ ВО «АГЗ МЧС ДНР» Факультет «Пожарной безопасности» К защите Заместитель начальника факультета (начальник курса) факультета «Пожарной безопасности» полковник службы гражданской защиты __________ А.В. Сериков «_____» ______ 2024 ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ Тема: «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГПС МЧС РОССИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» Исполнитель _____________________ Руководитель _____________________ Консультанты _____________________ Нормоконтролер _____________________ (подпись, дата) (подпись, дата) (подпись, дата) (подпись, дата) Студент факультета ПБз-18в Комолеев А.В. Профессор кафедры гуманитарных дисциплин Стефаненко П.В. Ассистент кафедры гражданской обороны и защиты населения факультета «Техносферной безопасности» Самофалов И.А. Заведующий кафедрой математических дисциплин факультета «Пожарной безопасности» к.ф.-м.н. Рудакова О.А. Донецк 2024 год ГБОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР» Факультет «Пожарной безопасности» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к выпускной квалификационной работе специалиста на тему: «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГПС МЧС РОССИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» Направление подготовки 20.05.01 «Пожарная безопасность» Выполнил: студент факультета ПБз-18в Комолеев Александр Владимирович Руководитель: Профессор кафедры гуманитарных дисциплин Стефаненко Павел Викторович Донецк – 2024 г. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 6 ВВЕДЕНИЕ 7 1. Специфика организации воспитательной работы в период 10 подготовки к чрезвычайным ситуациям...…….....……………………… 10 1.1 Изучение мероприятий по подготовке сотрудников ГПС МЧС России к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 10 …………….. 1.2 Оценка эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов, направленных на повышение готовности к 15 чрезвычайным ситуациям………………………………………………. 1.3 Идентификация основных принципов и стратегий, направленных на поддержание мотивации и профессионального развития 24 сотрудников в условиях повышенной напряженности ……………… 2. Оценка особенностей организации воспитательной работы в ГПС МЧС России в условиях чрезвычайной 24 ситуации......................................... 2.1. Анализ влияния чрезвычайных ситуаций на характер и приоритеты воспитательной работы в ГПС МЧС России...………………………….… 24 2.2. Психологический тренинг стрессоустойчивости как фактор 25 формирования психологической устойчивости у специалистов экстремальных профессий.............................................................................. 26 2.3. Оценка роли и функций воспитательной работы в поддержании психологической устойчивости сотрудников и эффективной работы в 27 экстремальных условиях …………………………………………………... 28 3. Практические аспекты совершенствования воспитательной работы в ГПС МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций……………...… 31 3.1. Разработка рекомендаций по оптимизации процессов 32 воспитательной работы с учетом специфики чрезвычайных ситуаций… 34 3.2. Выявление ключевых факторов успешной адаптации и подготовки сотрудников к действиям в экстремальных условиях. 38 …………………… 3.3. Формулирование предложений по внедрению инновационных методов и технологий для повышения эффективности воспитательной 39 работы в ГПС МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций. ……… 4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности………….…………. 72 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… 78 Библиографический список …………..……………………………………. 80 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ АСР – аварийно-спасательные работы; АСИО – аварийно-спасательный инструмент и оборудование; АХОВ – аварийно химически опасное вещество; БУ – боевой участок; ВВ – взрывчатые вещества; ГДЗС – газодымозащитная служба; ГЖ – горючая жидкость; ГПСО – государственный пожарно-спасательный отряд; КПП – контрольно-пропускной пункт; ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость; НТ – начальник тыла; НШ – начальник штаба; ПГ – пожарный гидрант; ПТВ – пожарно-техническое вооружение; ПК – пожарный кран; ПСЧ – пожарно-спасательная часть; РТП – руководитель тушения пожара; СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания; ЦУКС – центр управления в кризисных ситуациях; ЧС – чрезвычайная ситуация. ПСП – пожарно-спасательное подразделение; ПНУ – психоневрологическое учреждение; ПТП – план тушения пожара; ВВ – взрывчатое вещество; Дипломный проект Тема: Организация воспитательной работы с личным составом Государственной противопожарной службы МЧС РОССИИ в чрезвычайных ситуациях. Объект исследования – воспитательные работы с личным составом ГПС МЧС Российской Федерации. Предмет исследования – воспитательные работы с личным составом ГПС МЧС Российской Федерации в условиях чрезвычайной ситуации. Цель дипломного проекта – разработка предложений по повышению эффективности воспитательных аспектов в ГПС МЧС России. Задачи ВКР: 1) Проанализировать организацию воспитательной работы в структурных подразделениях МЧС России; 2) Выявить особенности организации воспитательной работы в структурных подразделах МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций. 3) Выработать предложения по улучшению воспитательной работы в структурных подразделениях МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций. 4) Внедрить предложения по улучшению воспитательной в структурных подразделениях МЧС России и проверить их эффективность. ВВЕДЕНИЕ Формирование и оптимальное использование кадрового резерва рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной кадровой политики. Наличие резерва кадров позволяет обеспечить замещение вакантных должностей в случае достижения государственным служащим предельного возраста, увольнения, отпуска, естественного выбытия, а также структурных преобразований самих органов управления. Однако нормативная правовая база работы с резервом кадров остается одним из наиболее дискуссионных вопросов кадровой политики на государственной службе. В статье проводится сравнительный анализ способов формирования и видов кадрового резерва на государственной гражданской службе и государственной службе иных видов. На примере федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, выявлена специфика подготовки лиц, находящихся в резерве МЧС России, предложены способы решения проблем, связанных с противоречиями в законодательстве федерального и ведомственного уровня. В связи с ростом количества и тяжести последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф, одной из наиболее значимых профессий является деятельность спасателя. Сложность ее заключается в воздействии экстремальных факторов различного характера, многообразии трудовых задач, значительной физической и психологической нагрузке, что предполагает высокие требования к личности спасателя и, в частности, к его профессиональной мотивации. В профессиональной деятельности специалистов экстремального профиля трагические события превращаются в непрерывную цепочку стрессфакторов, связанных с различными ежедневными переживаниями: личной опасностью для жизни и здоровья, информационной перегрузкой в условиях дефицита времени, возникновения напряженным экстремальной режимом ситуации. труда, Особо внезапностью тяжелыми и разрушительными по своим последствиям для психики сотрудников МЧС России является гибель товарища по службе, смерть человека. Каждый пожар, катастрофа, каждый погибший человек, возвращает к мысли о своих близких, родных, детях. Способность сохранять спокойствие, умение принимать верные решения, контролировать свое поведение и целенаправленно действовать, даже в самых сложных условиях являются основными факторами выживания для сотрудников. Профессия спасателя сопряжена с действием различных стрессогенных факторов. Неопределенность складывающейся обстановки, постоянное ожидание опасности, необходимость непрерывного логического и психологического анализа быстроменяющихся ситуаций, напряженная работа внимания, работа с человеческим горем оказывают мощное и неоднозначное влияние на психику человека, требует мобилизации всех его физических и психических возможностей для эффективного решения стоящих задач. Спасатель выполняет свои профессиональные обязанности, находясь в постоянном контакте с людьми, находящимися в стрессовой ситуации, коллегами, часто с минимальным опытом работы, представителями взаимодействующих органов и служб. Подобные ситуации создают условия для возникновения напряженности, нарушения эмоционального равновесия. Все это зачастую приводит к рассеиванию внимания, переносу его на внутренние процессы и состояния, снижению боевой готовности к немедленному действию и негативно влияет на выполнение служебных задач. На сегодняшний день чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия оставляют после себя огромное количество пострадавших - физически, материально, психологически. Опыт проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ показывает, что при любой подготовке спасателей сил РСЧС, каким бы умелым не было руководство их действиями, спасатели не всегда выдерживают те психические нагрузки, которым они подвергаются. Масштабы психогенных потерь сотрудников МЧС России вследствие действия психотравмирующих факторов (последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий) превышают объем их физических потерь. 1. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 1.1 Изучение мероприятий по подготовке сотрудников ГПС МЧС России к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Изучение мероприятий по подготовке сотрудников ГПС МЧС России к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций предполагает основательный анализ существующих программ и методик воспитания, используемых в рамках службы. Этот процесс начинается с сбора и систематизации информации о проводимых тренировочных мероприятиях, учебных программах, методах воспитания и применяемых технологиях. Методологическую и теоретическую основу исследование составили: ПРИКАЗ МЧС РФ от 28 октября 2019 г. N 614 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ, ПРИКАЗ от 30 ноября 2005 г. N 859 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ Далее следует детальное изучение каждого элемента программы подготовки, анализ его соответствия современным требованиям и нормативам в области чрезвычайных ситуаций. Это включает в себя проверку актуальности материалов обучения, правильности выбора методов обучения с учетом специфики ЧС, а также эффективности применяемых тренировочных сценариев. Важной частью изучения является анализ результатов прошлых воспитательных работ и тренировок, чтобы определить их эффективность и выявить области, требующие дополнительного внимания или улучшений. Это может включать в себя оценку уровня подготовленности сотрудников, их способности к принятию решений в экстренных ситуациях, а также координации действий в команде. После анализа всех аспектов программы подготовки проводится сравнение с аналогичными программами, используемыми в других странах или в других областях экстренной службы. Это позволяет выявить лучшие практики и инновационные подходы, которые могут быть внедрены для улучшения программы подготовки в ГПС МЧС России. В результате изучения мероприятий по подготовке сотрудников ГПС МЧС России формулируются рекомендации и предложения по улучшению существующей программы подготовки. Это может включать в себя внедрение новых методов воспитания, обновление учебных материалов, улучшение тренировочных сценариев или пересмотр критериев оценки успеха в процессе обучения. Обученные и подготовленные сотрудники способны оперативно и эффективно реагировать на различные чрезвычайные ситуации, такие как пожары, наводнения, землетрясения и другие катастрофические события. Их действия могут существенно снизить уровень угрозы для жизни и здоровья граждан, а также минимизировать ущерб имуществу и окружающей среде. Кроме того, подготовленные сотрудники способны эффективно управлять ресурсами и средствами в условиях чрезвычайных ситуаций, что позволяет минимизировать экономические потери и ускорить процесс восстановления после бедствия. Подготовка персонала также способствует обеспечению общественной безопасности и уверенности населения в государственной защите. Это важно для поддержания стабильности и нормального функционирования общества в условиях кризисов и бедствий. Кроме того, эффективная система подготовки и обучения сотрудников способствует формированию высокого профессионального стандарта и привлекательности службы для квалифицированных специалистов. Это в свою очередь повышает престиж страны на международной арене и способствует развитию международного сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций. Таким образом, обоснование важности подготовки сотрудников ГПС МЧС России к действиям в чрезвычайных ситуациях связано с необходимостью защиты жизни и здоровья граждан, сохранением имущества и окружающей среды, обеспечением общественной безопасности, стабильности общества, а также повышением профессионального уровня и престижа страны. Подготовка сотрудников ГПС МЧС России к действиям в чрезвычайных ситуациях играет ключевую роль в адаптации к изменяющимся условиям и вызовам современного мира. Сложность и разнообразие чрезвычайных ситуаций требуют от специалистов не только высоких профессиональных навыков, но и гибкости мышления, способности к оперативному экстремальных принятию условиях. решений и координации действий в Подготовленные сотрудники, оснащенные необходимыми знаниями и навыками, могут успешно адаптироваться к любым ситуациям и эффективно реагировать на возникающие вызовы. Также обучение сотрудников ГПС МЧС России к действиям в чрезвычайных ситуациях является важным элементом профилактики и минимизации возможных подготовлены последствий специалисты, катастрофических тем меньше событий. вероятность Чем лучше возникновения чрезвычайных ситуаций, а также их последствий для населения и инфраструктуры. Наконец, подготовка сотрудников ГПС МЧС России к действиям в чрезвычайных ситуациях способствует повышению уровня гражданской активности и ответственности. Участие в процессе подготовки к действиям в экстремальных ситуациях способствует формированию у сотрудников чувства гражданской ответственности, солидарности и готовности помогать другим людям в случае бедствия. Таким образом, обоснование важности подготовки сотрудников ГПС МЧС России к действиям в чрезвычайных ситуациях базируется на нескольких аспектах: адаптации к изменяющимся условиям, профилактике катастрофических событий, повышении гражданской активности и ответственности. Защита жизни и здоровья граждан: Подготовленные и компетентные сотрудники ГПС МЧС способны оперативно и эффективно реагировать на различные чрезвычайные ситуации, такие как пожары, наводнения, землетрясения и другие. Их подготовка позволяет минимизировать угрозу для жизни и здоровья населения в условиях кризисных ситуаций. Сохранение имущества и окружающей среды: Квалифицированные сотрудники, обученные действовать в экстренных ситуациях, могут предотвратить разрушения, восстановлении после минимизировать катастрофических ущерб событий. и Это помочь в способствует сохранению имущества и окружающей среды. Обеспечение общественной безопасности: Подготовленные кризисные службы способны эффективно управлять ситуацией в условиях кризиса, что способствует обеспечению общественной безопасности и уверенности населения в государственной защите. Стабильность и функционирование общества: Подготовка сотрудников ГПС МЧС России к действиям в чрезвычайных ситуациях является ключевым элементом обеспечения стабильности и нормального функционирования общества в условиях кризисов и бедствий. Международное сотрудничество и престиж страны: Эффективная система защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций укрепляет позицию страны на международной арене и способствует развитию международного сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций. Цель и задачи изучения мероприятий по подготовке персонала: Цель: Изучение мероприятий по подготовке персонала ГПС МЧС России к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций направлено на анализ эффективности существующих программ и методик подготовки, выявление их сильных и слабых сторон, а также разработку рекомендаций по их совершенствованию. Задачи: 1. Анализ существующих программ и методик: Основная задача состоит в изучении различных программ и методик подготовки персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, применяемых в ГПС МЧС России. Это включает в себя ознакомление с теоретическими основами, структурой программ, методами обучения и тренировок. 2. Оценка эффективности: Важной задачей является оценка эффективности проводимых мероприятий по подготовке персонала. Это включает в себя анализ результатов обучения, оценку уровня подготовленности сотрудников, а также их готовности к действиям в экстренных ситуациях. 3. Идентификация потребностей и проблем: Необходимо выявить основные потребности и проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники в процессе подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. Это позволит определить направления дальнейших улучшений и разработать индивидуализированные подходы к обучению. 4. Разработка рекомендаций по совершенствованию программы подготовки: На основе проведенного анализа необходимо разработать конкретные рекомендации по улучшению существующих программ и методик подготовки персонала. Это могут быть предложения по внедрению новых обучающих технологий, усовершенствованию содержания обучения или изменению методов проведения тренировок. 5. Предложение инновационных подходов: Задача также заключается в предложении инновационных подходов и методов подготовки персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. Это может включать в себя использование современных технологий, внедрение симуляционных тренировок или организацию межведомственных учений. Цель и задачи изучения мероприятий по подготовке персонала направлены на повышение эффективности деятельности ГПС МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории страны. 1.2. Оценка эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов, направленных на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям Оценка эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов, направленных на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, является ключевым этапом в процессе обучения сотрудников ГПС МЧС России. Этот процесс начинается с анализа целей и задач каждого тренировочного мероприятия, определения его соответствия поставленным целям и ожидаемым результатам. При оценке эффективности тренировочных сценариев учитывается их реалистичность, т.е. степень соответствия условий и ситуаций, создаваемых в ходе тренировки, реальным чрезвычайным ситуациям. Также важно анализировать реакцию участников на тренировочные сценарии, их способность к принятию решений в условиях стресса, а также эффективность командной работы. Симуляции играют важную роль в оценке готовности сотрудников к чрезвычайным ситуациям, поскольку они создают условия, максимально приближенные к реальным ситуациям, и позволяют участникам применять свои знания и навыки на практике. При оценке эффективности симуляций учитывается их реалистичность, реакция участников на стрессовые ситуации, а также достижение поставленных целей обучения. Учебные курсы также подвергаются оценке с точки зрения их соответствия поставленным целям и задачам, а также их воздействия на уровень подготовленности сотрудников. Важно анализировать обучающие материалы, методы и технологии обучения, а также результаты тестирования и проверки знаний после завершения курса. Оценка эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов проводится с использованием различных методов, включая анкетирование участников, наблюдение за их действиями, а также анализ результатов тестирования полученных данных и контрольных формулируются мероприятий. рекомендации по На основе улучшению программы обучения и повышению эффективности подготовки сотрудников к чрезвычайным ситуациям. Далее, после проведения оценки эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов, необходимо проанализировать полученные данные и выделить основные выводы. Важно выявить сильные стороны каждого тренировочного мероприятия, которые способствуют достижению поставленных целей и задач. Это могут быть, например, реалистичность сценариев, высокая степень вовлеченности участников, эффективная командная работа или успешное применение изученных навыков и знаний на практике. Также необходимо выявить слабые стороны каждого мероприятия и проблемные моменты, которые могут снижать его эффективность. Это могут быть, например, несоответствие уровня сложности сценариев уровню подготовленности участников, недостаточная реалистичность условий тренировки, неэффективное использование обучающих материалов или недостаточная оценка результатов. На основе проведенного анализа формулируются рекомендации по улучшению каждого тренировочного мероприятия с целью повышения его эффективности и улучшения результатов. Это могут быть предложения по изменению сценариев, улучшению методов обучения и технологий, корректировке обучающих материалов или проведению дополнительных тренировок для устранения выявленных проблем. Важно также учитывать обратную связь от участников тренировочных мероприятий, чтобы понять их мнение о проведенном обучении, выявить их потребности и предложения по улучшению программы подготовки. В конечном итоге целью оценки эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов является повышение качества подготовки сотрудников ГПС МЧС России к действиям в чрезвычайных ситуациях и обеспечение более эффективного реагирования на различные виды чрезвычайных ситуаций. Оценка эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов, направленных на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, является важным этапом в процессе подготовки персонала ГПС МЧС России. Этот процесс включает в себя несколько ключевых шагов. 1. Определение целей и задач: В начале процесса оценки необходимо четко определить цели и задачи каждого тренировочного мероприятия. Это позволяет иметь ясное представление о том, что должно быть достигнуто в результате обучения. 2. Анализ реалистичности: Проводится анализ тренировочных сценариев и симуляций на предмет их реалистичности. Сценарии должны максимально приближаться к реальным чрезвычайным ситуациям, чтобы сотрудники могли эффективно применять полученные знания и навыки на практике. 3. Оценка уровня вовлеченности участников: Важным аспектом является оценка уровня вовлеченности участников в процесс обучения. Это включает анализ их активности, заинтересованности и участия в учебных мероприятиях. 4. Проверка знаний и навыков: После завершения тренировочных мероприятий проводится проверка знаний и навыков участников. Это может быть выполнение тестов, практических заданий или симуляций в реальных условиях. 5. Анализ результатов: Полученные результаты проверки знаний и навыков анализируются с целью оценки эффективности обучения. Важно выявить достигнутые успехи, а также выявить области, требующие дополнительной работы или улучшений. 6. Сбор обратной связи: Проводится сбор обратной связи от участников тренировочных мероприятий. Их мнение и отзывы помогают понять, насколько эффективно было проведено обучение, а также выявить возможные проблемы или недочеты в программе обучения. 7. Формулирование рекомендаций: На основе анализа результатов оценки формулируются рекомендации по улучшению тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов. Это могут быть предложения по изменению методов обучения, обновлению обучающих материалов или корректировке программы обучения. 8. Повторная оценка: После внесения коррективов в программу обучения проводится повторная оценка эффективности тренировочных мероприятий. Это позволяет убедиться в эффективности внесенных изменений и их положительном влиянии на подготовку персонала к чрезвычайным ситуациям. Оценка эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов играет важную роль в повышении качества обучения и подготовки персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. Далее после оценки эффективности тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов проводится анализ полученных данных и выделение основных выводов. 1. Выявление достигнутых результатов: На основе данных оценки определяются достигнутые результаты обучения. Это может быть повышение уровня знаний и навыков участников, улучшение их реакции в экстремальных ситуациях, повышение эффективности командной работы и другие аспекты, целенаправленные на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям. 2. Выделение сильных сторон: Оценка позволяет выделить сильные стороны тренировочных сценариев, симуляций и учебных курсов, которые способствуют достижению целей обучения. Это могут быть успешно применяемые методы обучения, реалистичные сценарии, эффективное использование обучающих материалов и технологий. 3. Идентификация слабых моментов: Важным этапом является выявление слабых моментов и проблемных аспектов обучения. Это могут быть неэффективные методы обучения, нереалистичные сценарии, недостаточное внимание к определенным аспектам подготовки или другие факторы, мешающие достижению целей обучения. 4. Сбор обратной связи: Оценка также включает сбор обратной связи от участников обучения. Их мнение и отзывы помогают лучше понять эффективность проведенных мероприятий, выявить проблемы и недочеты в программе воспитания, а также получить предложения по улучшению воспитательного процесса. 5. Формулирование рекомендаций: На основе выделенных сильных сторон и проблемных моментов формулируются рекомендации по улучшению программы обучения. Это могут быть предложения по изменению методов обучения, корректировке содержания материалов, улучшению сценариев или другие мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитания. 6. Планирование дальнейших действий: На основе анализа данных и выработанных рекомендаций планируются дальнейшие действия по улучшению программы обучения. Это может включать в себя внесение изменений в программу обучения, проведение дополнительных тренировок или корректировку обучающих материалов. В конечном итоге, на основе оценки эффективности проведенных тренировочных мероприятий, формулирования рекомендаций и планирования дальнейших действий, можно повысить качество обучения и подготовки персонала к чрезвычайным ситуациям, что в свою очередь содействует повышению уровня безопасности и эффективности действий в экстренных ситуациях. 1.3. Идентификация направленных на основных поддержание принципов мотивации и и стратегий, профессионального развития сотрудников в условиях повышенной напряженности Идентификация основных принципов и стратегий, направленных на поддержание мотивации и профессионального развития сотрудников в условиях повышенной напряженности, играет важную роль в обеспечении эффективности работы персонала в экстренных ситуациях. Ниже приведены подробности этого пункта: 1. Понимание индивидуальных потребностей: Каждый сотрудник имеет свои уникальные потребности, желания и мотивации. Важно провести анализ и выявить эти индивидуальные особенности, чтобы адаптировать стратегии мотивации и развития к персональным потребностям каждого сотрудника. 2. Обеспечение возможностей для профессионального роста: Сотрудники должны иметь возможность развиваться профессионально и повышать свои компетенции. Это может включать в себя предоставление доступа к курсам, тренировкам, семинарам, а также поддержку участия в профессиональных сообществах и конференциях. 3. Поддержка и признание достижений: Важно признавать и ценить достижения сотрудников в работе. Публичное признание, выражение благодарности, награды и поощрения могут стать мощными мотивационными факторами. 4. Создание поддерживающей среды: Среда работы должна быть поддерживающей и стимулирующей для сотрудников. Это включает в себя создание дружественной и доверительной атмосферы, где сотрудники чувствуют себя комфортно и защищенно. 5. Предоставление четких целей и задач: Сотрудники должны понимать свои роли и цели в рамках работы. Предоставление четких целей и задач помогает сотрудникам ориентироваться в работе и понимать свой вклад в достижение общих целей. 6. Обеспечение баланса между работой и личной жизнью: Важно учитывать потребности сотрудников в балансе между работой и личной жизнью. Гибкий график работы, возможность отпуска и отдыха, поддержка при семейных обстоятельствах - все это способствует улучшению мотивации и профессиональной продуктивности. 7. Стимулирование инициативы и творчества: Поощрение инициативы и творческого мышления сотрудников способствует их вовлеченности в работу и поиску инновационных решений. Сотрудники должны чувствовать, что их идеи ценятся и приветствуются. Идентификация и применение этих принципов и стратегий помогает поддерживать мотивацию и профессиональное развитие сотрудников ГПС МЧС России в условиях повышенной напряженности, что в свою очередь способствует повышению эффективности их действий в чрезвычайных ситуациях. Далее, для эффективной реализации принципов и стратегий поддержания мотивации и профессионального развития сотрудников в условиях повышенной напряженности, необходимо приступить к их практической реализации. Вот некоторые шаги, которые могут быть предприняты: 1. Разработка индивидуальных планов развития: Каждый сотрудник может иметь свой индивидуальный план развития, который учитывает его уникальные потребности, цели и желания. Это может включать в себя определение областей, в которых сотрудник хочет развиваться, и план действий для достижения этих целей. 2. Проведение регулярных обзоров производительности: Регулярные обзоры производительности позволяют сотрудникам получать обратную связь о своей работе и прогрессе в достижении целей. Это также предоставляет возможность обсуждать возможности для профессионального развития и роста. 3. Проведение обучающих мероприятий: Регулярное проведение обучающих мероприятий, тренингов и семинаров помогает сотрудникам улучшать свои навыки и компетенции. Это может быть как формальное обучение, так и неформальное общение с коллегами и экспертами. 4. Поддержка саморазвития: Помимо официальных обучающих программ, сотрудникам могут быть предоставлены ресурсы и инструменты для самостоятельного изучения и саморазвития. Это может быть доступ к онлайн-курсам, библиотеке профессиональной литературы или возможность участия в проектах, способствующих личностному росту. 5. Поощрение и признание: Поощрение и признание достижений сотрудников важно для поддержания их мотивации. Это может быть выражено через слова благодарности, награды, повышение заработной платы или предоставление возможностей для профессионального роста. 6. Создание поддерживающей культуры: Руководство и коллеги могут сыграть важную роль в создании поддерживающей культуры, где сотрудники чувствуют себя ценными и защищенными. Это может быть достигнуто через поддержку, взаимопомощь и доверительные отношения. Путем реализации этих шагов можно обеспечить поддержание мотивации и профессионального развития сотрудников ГПС МЧС России в условиях повышенной напряженности, что в конечном итоге способствует повышению их эффективности в работе и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Идентификация основных принципов и стратегий, направленных на поддержание мотивации и профессионального развития сотрудников в условиях повышенной напряженности, является важным этапом управления персоналом. Для начала необходимо проанализировать специфику работы в чрезвычайных ситуациях и выделить основные факторы, которые могут оказывать влияние на мотивацию и профессиональное развитие персонала. Основные принципы включают в себя понимание индивидуальных потребностей каждого сотрудника, создание поддерживающей среды работы, обеспечение возможностей для профессионального роста, поддержку саморазвития и обучения, а также поощрение и признание достижений. Для реализации этих принципов могут быть использованы различные стратегии, такие как проведение регулярных разработка индивидуальных планов обзоров производительности, развития, предоставление обучающих мероприятий и ресурсов для самостоятельного изучения, а также создание поддерживающей культуры в коллективе. Кроме того, важно учитывать особенности работы в условиях повышенной напряженности, такие как стресс, неопределенность и высокие требования к профессиональным навыкам. Поэтому при разработке стратегий поддержания мотивации необходимо учитывать эти аспекты и предусматривать меры по снижению стресса, поддержке психологического благополучия и развитию стрессоустойчивости у сотрудников. Идентификация основных принципов и стратегий, направленных на поддержание мотивации и профессионального развития сотрудников в условиях повышенной напряженности, помогает создать благоприятные условия для эффективной работы персонала и повышения их готовности к действиям в экстремальных ситуациях. Идентификация основных принципов и стратегий, направленных на поддержание мотивации и профессионального развития сотрудников в условиях повышенного напряжения, играет ключевую роль в эффективном управлении персоналом и обеспечении готовности к действиям в экстренных ситуациях. В результате анализа данного пункта можно заключить, что понимание индивидуальных потребностей сотрудников, создание поддерживающей среды работы, обеспечение возможностей для профессионального роста, поддержка саморазвития и обучения, а также поощрение и признание достижений являются основными принципами, способствующими поддержанию высокого уровня мотивации и профессионального развития сотрудников. Необходимость дифференцированного подхода к воспитанию различных категорий сотрудников, установление тесной взаимосвязи с решаемыми личным составом оперативно-служебными задачами, является одним из основных факторов характеризующих воспитательную политику в системе ГПС как строгую, стройную, комплексную систему имеющую четкую нормативную основу. В целом, эффективное поддержание мотивации и профессионального развития сотрудников в условиях повышенного напряжения является ключевым фактором успеха для любой организации, особенно для служб и подразделений, работающих в сфере чрезвычайных ситуаций. 2. ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГПС МЧС РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 2.1 Анализ влияния чрезвычайных ситуаций на характер и приоритеты воспитательной работы в ГПС МЧС России В Концепции кадровой работы в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) была поставлена задача создания отвечающей современным требованиям Российского государства и военного строительства системы воспитания всех категорий сотрудников МЧС России. Важным элементом системы подготовки сотрудников МЧС России являются ы Государственной противопожарной службы (далее – ГПС), функционирование которых неразрывно связано с воспитанием личного осуществляется в состава. ходе Воспитание целостного в ГПС образовательного МЧС России процесса и непосредственно путем проведения воспитательной работы. Главной целью воспитания в ГПС МЧС России в настоящее время является формирование всесторонне развитой, профессионально подготовленной, морально и психологически устойчивой личности сотрудника ГПС МЧС России. Материалы печати, проведенное исследование свидетельствуют, что негативное влияние как в целом на совершенствование деятельности ГПС МЧС России, так и непосредственно, на повышение эффективности процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России оказывают недостатки в воспитании личного состава. Как показал проведенный анализ, основными причинами низкой эффективности воспитательной работы в ГПС МЧС России являются: отсутствие системности в воспитательной работе; низкий уровень психолого-педагогической подготовки должностных лиц; недостаточное технологий использование организации потенциала воспитательной педагогики, работы в современных образовательном учреждении ГПС МЧС. С учетом отмеченных обстоятельств в современных условиях возрастает потребность в теоретическом обосновании путей совершенствования воспитания, практической разработке, апробации и реализации целостной системы воспитания в существенного элемента системы воспитания ГПС МЧС России как и профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. Вышеизложенное позволяет считать, что проблема совершенствования теории и практики воспитания является весьма актуальной применительно к ГПС МЧС России. С учетом этого важной и перспективной целью исследования является теоретическая разработка концепции и обоснование практической технологии воспитания в ГПС МЧС России в интересах совершенствования профессиональной подготовки и деятельности сотрудников ГПС МЧС России, развитие личности сотрудника, способного эффективно решать задачи в области пожарной безопасности, деятельности ГПС и возложенных на МЧС России функций. Для достижения данной цели, как показал проведенный анализ, необходимо проанализировать результаты научных исследований и современное состояние воспитательной деятельности в , ее влияние на достижение результатов в образовательном процессе и формирование личности сотрудника ГПС МЧС; изучить возможности реализации положений применительно к построению системы воспитания в ГПС; рассмотреть процесс воспитания в ГПС МЧС России как систему и выделить ее основные элементы и взаимосвязи между ними; уточнить содержание и определить воспитания в ГПС оптимальный МЧС; состав разработать технологические основы воспитания в элементов концепцию и системы выделить ГПС МЧС. В настоящее время функция воспитания в ГПС МЧС России занимает все более важное место. Это объясняется требованием к современному специалисту ГПС, который должен быть не только отличным профессионалом, знатоком своего дела, но и личностью, обладающей важными для профессиональной деятельности духовными, личностными, психологическими качествами. Для совершенствования процесса воспитания в ГПС МЧС необходимо провести анализ современных закономерности, научных принципы, взглядов методы его на сущность осуществления. воспитания, К числу специфических обстоятельств, определяющих необходимость развития теории и практики воспитания в нашей стране, следует отнести изменения политической системы, общественных отношений, идеологических установок, форм собственности, которые влияют на все сферы человеческой жизни, в том числе и на сферу воспитания. В жизнедеятельности противопожарной службы, в полной мере отражаются как позитивные, так и негативные процессы, происходящие в обществе. Следовательно, современный офицер ГПС МЧС с одной стороны должен обладать педагогической культурой, проявлять в воспитательной работе творчество и инициативу, владеть современными формами работы с людьми, с другой – глубоко понимать причины негативных моментов в жизнедеятельности подчиненных и с их учетом строить свою служебную деятельность. Подготовка офицера, обладающего такими качествами – важнейшая задача образовательного процесса в ГПС МЧС. Проведенный анализ научно- педагогической литературы показывает, что большинство зарубежных и отечественных представителей педагогической науки рассматривают в качестве важнейшего пути совершенствования воспитания утверждение в педагогической теории и практике гуманистического подхода. Основная идея данного подхода заключается в том, что воспитание рассматривается как процесс теснейшим образом связанный с деятельностью человека, с познанием личности и учетом индивидуальных особенностей, потребностей, интересов, ценностей. При этом каждый человек как участник процесса воспитания, независимо от роли, которою он исполняет в процессе воспитания, выступает как активный субъект, активный участник этого процесса. С позиций этого подхода основой воспитания является педагогическое взаимодействие людей как субъектов процесса воспитания. Понимание воспитания как особой формы субъект – субъектного педагогического (управленческого) взаимодействия между людьми является соответствующим современным позициям педагогики. Современной педагогикой показано, что в этом процессе происходит не однонаправленное воздействие, а именно взаимодействие (пусть специально организованное воспитателем) двух субъектов – взрослого и ребенка, педагога и учащегося, воспитателя и воспитуемого, начальника и подчиненного. Тем более это верно для осмысления содержания и особенностей воспитания офицеров, коллективов сотрудников ГПС МЧС России в которых руководителю приходиться взаимодействовать с людьми, чьи личностные качества в основном (либо в полной мере) уже сформированы. Движение научной мысли от понимания воспитания как директивного воздействия одной личности на другую к пониманию его как особой формы взаимодействия людей обусловливает существенные изменения во взглядах на особенности процесса воспитания в ГПС МЧС России. С позиций взаимодействия воспитание рассматривается не как нечто навязанное человеку извне, а как процесс, обусловленный прежде всего собственными стремлениями человека, его личностными усилиями и мотивами. Данный подход позволяет осмыслить воспитание в ГПС МЧС России предельно широко, ибо личный состав (сотрудники) ГПС МЧС России взаимодействуют с другими людьми во всех жизненных сферах, в процессе труда и на отдыхе, в период учебы, службы и досуга, занимаясь общественной деятельностью и проводя время в кругу семьи. Взаимодействие может носить как вертикальный (педагог – учащийся; начальник – подчиненный), так и горизонтальный (учащийся – учащийся; сотрудник – сотрудник) характер, может быть как непосредственным, так и опосредованным. Следовательно, воспитание, выступая стороной взаимодействий участников образовательного процесса в ГПС МЧС России, пронизывает всю учебную, служебную, общественную, спортивную, бытовую и другие виды деятельности, и не может быть локализовано лишь только в педагогической сфере. Являясь всеобъемлющим социальным процессом, воспитание в то же время осуществляется в двух достаточно разных, но внутренне единых формах – специально организованной и возникающей спонтанно, для которой активность организаторов не является систематизирующим признаком. В качестве первой можно привести в пример организацию воспитательной работы в ГПС МЧС России, в качестве второй – становление личности сотрудника ГПС МЧС России под влиянием факторов макросреды, например, когда изменения в сознании и поведении происходят в результате естественного приобщения к традициям и обычаям определенной социальной группы, профессии, культурной среды. Таким образом, процесс воспитания можно рассматривать как специфический аспект взаимодействия людей, непременный компонент деятельности человека, духовной и практической составляющей его жизни, активности. В целом, воспитание – это такое взаимодействие, результатом которого является изменение личностных качеств человека. Рассмотрим более подробно специально организованное воспитание в ГПС МЧС России. Вопервых, воспитание в ГПС МЧС России – процесс целенаправленный. Условно в человеческой деятельности можно различить технологическую и личностную стороны. Технологическая ориентирована на предметный, личностная – на социальный характер практики. Первая обеспечивается различными знаниями, умениями, навыками, которые в совокупности характеризуют человека как работника. Вторая обеспечивается формированием у человека психологических предпосылок к сотрудничеству с другими людьми, сознательного построения своего поведения, выбора жизненного пути и характеризует человека как личность. Поэтому воспитание это не подготовка человека к функциональной деятельности, не может быть оно сведено к выработке поведения, соответствующего конкретной совокупности правил и норм. Воспитание призвано обеспечить становление личности в широком гуманитарном плане. Оно должно приобщить личность к языку человеческой культуры, помочь ей осознать действительность как мир человека, как взаимодействие людей, процесс их деятельности, совокупность ее результатов. Оно должно научить видеть за всем и во всем человека – его труд, социальные связи, надежды и тревоги, прошлое и будущее; призвано помочь человеку преодолеть мираж вещного объектного мира и в каждом своем действии усматривать отношение к другому человеку, считать это отношение стержнем любого выбора. Вовторых, процесс воспитания в ГПС МЧС России является гуманным по своим целям и содержанию. Воспитание подводит человека к осознанию неповторимости своей личности, обладающего свободой воли, способного осознавать причины своего поведения, умеющего нести ответственность за свои поступки. Насколько реализованы эти возможности – такой вопрос, в результате воспитания, постоянно должна ставить перед собой личность. Поэтому ее поведение сопровождается самоанализом, самооценкой, рефлексией. Всякое отношение к человеку неизбежно обретает другую ипостась – отношение к самому себе. Воспитание личности сотрудника ГПС МЧС России как творца своей жизни и своей судьбы готовит человека к субъектной деятельности, вырабатывает ее психические предпосылки. Это и умение стать выше ситуации, и формирование стремления к осмысленным и осознанным действиям, к выбору позиции, к поступку и ответственности за него, и способность к совместной коллективной деятельности, сотрудничеству. Результатом воспитания должны стать особые, профессионально важные качества личности сотрудника ГПС МЧС России. Особо важная роль при этом должна отводиться ориентации личности на социальные ценности, нравственному и профессиональному воспитанию. В-третьих, процесс воспитания в ГПС МЧС России отличается сложностью. Воспитание вплетено в контекст реальной учебы, службы, жизни человека и отражает в себе ее особенности применительно к профессиональной подготовке сотрудника ГПС МЧС России. Цели, средства, методы воспитания в ГПС МЧС России детерминированы социальными и ведомственными установками, требованиями государства и общества. Гуманистический подход к воспитанию требует глубокого изучения человека как участника, субъекта педагогического процесса. В этой связи чрезвычайно важным является исследование, диагностика характеристик человека (биологических, этнических, половых, физиологических, психологических, личностных, социальных, педагогических и др.). Эти характеристики делают людей непохожими друг на друга, обладающими разными возможностями к личностному росту, требующими индивидуального педагогического подхода. Отмечая важность исследования детерминант процесса воспитания для совершенствования теории и практики воспитания в ГПС МЧС России, подчеркнем, что любая детерминация – лишь предпосылка выбора личностью системы духовных ценностей, моделей поведения, способа существования. Она не заменяет самого акта выбора и следующую за ним работу над приобретенным духовным богатством. Акт выбора должен дополняться, развиваться, закрепляться духовной деятельностью самой личности. Отсюда вытекает важнейшая задача воспитания – стимулировать эту работу, культивировать у личности желание ею заниматься. Это по сути – побуждение к самовоспитанию. Рассмотрение сущности воспитания как взаимодействия делает общение наряду с совместной деятельностью (в которой оно также занимает важнейшее место) ключевой формой организации воспитания в высшей школе ГПС МЧС России. Важную роль в повышении эффективности деятельности ГПС МЧС, профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС в современных условиях призвана сыграть опора на всесторонние знания и учет закономерностей воспитания. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что воспитание личного состава ГПС МЧС должно проводиться на основе выявления и учета педагогических условий совершенствования воспитания в личностного развития, психологической подготовки, интересах повышения профессиональной подготовленности кадров ГПС МЧС. Оно приобретает в настоящее время характер актуальной педагогической проблемы, требующей исследования, теоретического и практического решения. Решение данной проблемы непосредственно связано с повышением роли человеческого фактора в решении задач ГПС МЧС России. Воспитание подчиненных объективно обусловлено самим характером деятельности командиров, начальников, организаторов, других должностных управляющего звена лиц МЧС в процессе как руководителей, профессиональной подготовки. Последовательное и систематическое изучение личности сотрудника позволяет направлять и углублять знания о его индивидуальных особенностях, о направлениях и темпах развития с тем, чтобы на основе психолого-педагогической информации принять необходимое управленческое (воспитательное) решение. Такое изучение является не самоцелью, а средством, позволяющим эффективно решать стоящие служебные задачи, обеспечить профессиональное и личностное развитие в процессе подготовки сотрудников ГПС МЧС. В целом можно определить, что система воспитания в ГПС МЧС России представляет собой целостную совокупность элементов (объектов, субъектов, принципов, целей, задач, направлений, форм, методов, средств, приемов воспитания), находящихся во взаимосвязи и взаимодействии между собой для повышения результативности образовательного процесса в ГПС МЧС России, достижения педагогических целей формирования и развития личности сотрудников ГПС МЧС России в соответствии с требованиями создания современной спасательной организации государства, обеспечения готовности сотрудников к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения безопасности личности, общества, государства. 2. Психологический формирования тренинг психологической стрессоустойчивости как устойчивости специалистов у фактор экстремальных профессий. В современных условиях изменения климата, увеличения количества природных и техногенных катастроф возрастает роль специалистов экстремальных профессий, к которым можно отнести профессиональную деятельность сотрудников МЧС России. Специфика деятельности сотрудников Министерства связана с повышенным уровнем эмоциональнострессовых нагрузок, с переживанием психического напряжения во время профессиональной деятельности и повышенной ответственностью за принимаемые решения и их реализацию. Специалисты МЧС России первыми прибывают на место происшествия и оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях, помогают устранить их последствия. Аварийно-спасательные бригады занимаются разбором завалов в результате взрывов и обвалов, работают в зонах наводнений и пожаров, при происшествиях, связанных с пассажирским транс- 5 портом, в местах экологических катастроф. Активная роль при поиске пропавших людей в горах, лесу или на море принадлежит поисково-спасательным бригадам. Выполнение профессиональных обязанностей специалистов сопряжено с психическими и физическими перегрузками, происходит в ситуациях с непредсказуемым исходом, также по роду деятельности сотрудники вступают в коммуникацию с самым разнообразным контингентом граждан, т.е. такая работа характеризуется высокой стрессогенностью, предъявляет к специалистам повышенные требования к их профессиональным навыкам, умениям и уровню профессионального здоровья. Принимая во внимание различные подходы, авторы статьи под профессиональным стрессом понимают такое состояние специалиста, возникающее в процессе выполняемой профессиональной деятельности, которое характеризуется включением функциональных резервов психики и организма в целом. Оно напрямую связано с воздействием на человека всего комплекса эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов в процессе выполняемой деятельности. Н.Водопьянова и Е.Старченкова выделяют различные виды стрессов, возникающие в трудовой деятельности: первый вид можно классифицировать как рабочий стресс, который связан с условиями труда и местом работы; второй вид можно классифицировать как профессиональный стресс, возникающий на основании характера и особенностей, специфики профессиональной деятельности специалиста; третий вид классифицируется как организационной стресс, это результат негативных воздействий на психику сотрудника вследствие взаимодействия структурных элементов внутри организации, в которой он работает. Психологическая особенность стресса может зависеть не только от различных внешних факторов, при этом они могут иметь значительное влияние на человека, но и от личностного смысла и поставленных приоритетных целей в ходе деятельности, а также адекватной оценки происходящей ситуации, в которой пребывает специалист. В связи с этим можно сказать, что трудовая деятельность и та или иная производственная ситуация могут являться не столько причиной, сколько предпосылками для наличия стрессового состояния работников. Значимыми, по нашему мнению, являются причины, обусловленные персоногенезом личности: его мировоззрение и жизненные установки, наличие потребностей, мотивов и приоритетных целей, имеющиеся стереотипы восприятия, практика межличностного взаимодействия, наличие эффективного опыта в преодолении стресса и приобретенные навыки по стрессоустойчивости, а также особенности внутриличностного развития. Уровень различных как функциональных, так и патологических изменений у сотрудников, по направленности профессиональной деятельности связанных с экстремальными нагрузками, детерминирован устойчивостью к стрессу и наличием способностей к регуляции своего психофизиологического состояния. Рассмотрев профессионального стресса, различные негативные представим на рисунке последствия 1 подход Н. Водопьяновой и Е. Старченковой. 2.2. Психологический тренинг стрессоустойчивости как фактор формирования психологической устойчивости у специалистов экстремальных профессий В результате психологической подготовки у сотрудников МЧС России заблаговременно, еще в ходе повседневной деятельности, должна быть сформулирована психологическая устойчивость (подготовленность), то есть система психологических качеств, определяющих потенциальную возможность спасателей преодолевать трудности и успешно проводить аварийно-спасательные работы. Непосредственно перед выполнением поставленной задачи в процессе психологической подготовки у сотрудников МЧС России должно быть сформировано состояние психологической готовности, то есть настроенности и мобилизованности психики на преодоление предстоящих трудностей служебной деятельности, обеспечивающих успешность достижения цели. В процессе обучения формируются и закаляются необходимые для успешного оказания помощи пострадавшим морально-волевые качества и чувства (мужество, стойкость, смелость, решительность, инициативность, готовность к выполнению задач, чувство коллективизма), активизируются мотивационные установки; посредством накопления соответствующих знаний формируются представления о той или иной чрезвычайной ситуации, происходит закрепление навыков и умений способствует развитию психологической готовности, устойчивости и др. 2. Создание моделей чрезвычайных ситуаций Эффективность проводимой работы во многом зависит от того, на сколько пунктуально будут соблюдаться принципы психологического моделирования обстановки проведения спасательных работ (адекватность психических состоянии и действий условиям проведения аварийноспасательных работ), а также профессионально-тактической обусловленностью содержания психологической подготовки решаемыми задачами в различных частях и подразделениях спасательных воинских формирований, от степени обеспечения безопасности действий в ходе выполнения упражнений и тренировок. Кроме того, важно соблюдать психологическое соответствие учебных задач, проблемность создаваемых учебных ситуаций. и служебных Главная цель моделирования - создание психической напряженности в интересах формирования у спасателей умений и навыков эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. Практика показывает, что целесообразно для этого использовать следующие приемы: - Создание условий внезапности, неопределенности, дефицита информации и времени, высокого темпа действий или монотонности, дискомфорта, необходимости совмещать несколько видов деятельности одновременно и других психогенных факторов, требующих ответственности, решительности и риска при принятии решений; - Воздействие криками, воплями, стонами; - Использование тошнотворных и других резких, неприятных запахов; - Имитация результатов землетрясений и др. путем размещения на нем муляжей трупов, разрушенных объектов, техники и др.; - Требование действовать быстрее, постоянно докладывать об обстановке; - Проведение занятий в неблагоприятных погодных условиях, продолжительные действия без сна; - Совершение длительных маршей в сложных условиях; - Введение отказов в действии техники и приборов; - Широкое применение инженерных заграждений; 3.Психологическая модель чрезвычайной ситуации Передовой опыт показывает, что психологическая модель чрезвычайной ситуации создается путем: - Использования различных средств имитации (учебные имитаторы, дымовые шашки, ракеты (сигнальные), огнесмеси и т.д.); трансляция записи стонов, воплей и др.; - Создания пожаров, макетов разрушенных зданий, размещения поврежденной техники, создания всевозможных инженерных заграждений и препятствий, проволочных и малозаметных заграждений, рвов, ловушек, завалов, баррикад, разрушенных участков дорог и мостов и др. Осуществляя различные композиции вышеперечисленных средств в зависимости от решаемых задач, психолог совместно с руководителями и командирами может осознанно вводить в процесс учебной деятельности различные психологические факторы, способные вызывать как позитивную активность спасателя, так и отрицательные психические явления. Так, создание угрозы для жизни сотрудников МЧС России сопровождается действием фактора опасности, реальным огневым воздействием, фактором неопределенности, дефицитом информации и др. Умелое, продуманное введение в учебный процесс указанных факторов позволяет реально смоделировать отдельные элементы проведения аварийноспасательных работ, а, следовательно, решать задачи психологической подготовки. 4.Специальная психологическая подготовка спасателей Специальная психологическая подготовка предусматривает выработку у личного состава психологической готовности и устойчивости при подготовке к конкретным неотложных видам аварийно-спасательных Она осуществляется работ. формирования высокой и других путем эмоционально-волевой устойчивости, т.е. способности не поддаваться страху, сохранять самообладание в опасных для жизни ситуациях, готовности к решительным коллективным и одиночным действиям. Специальная психологическая подготовка осуществляется в процессе учебы, проведения специальных психофизических тренировок. Постоянное пребывание спасателей в ситуациях опасности, актуализация необходимых психических качеств личности формирует многочисленные модели поведения в условиях ЧС. Личный состав должен владеть простейшими приемами разрядки напряженности, психической саморегуляции и волевой мобилизации, восстановления психических и физических сил, снятие угнетающего воздействия возможных неудач. Специальная психологическая подготовка предполагает: - Адаптацию психики спасателя к факторам обстановки ЧС - Формирование способности преодолевать страх и противостоять стрессогенным факторам ЧС. - Приобретение опыта действий в экстремальных, опасных ситуациях и выработку на этой основе психологической устойчивости. - Формирование навыков психологической адаптации и реадаптации для стимуляции психических познавательных процессов и состояний. - Выполнение задач в условиях дефицита времени. -Необходимость принятия самостоятельных ответственных решений в экстремальных условиях и т. д. 2.3. Оценка роли и функций воспитательной работы в поддержании психологической устойчивости сотрудников и эффективной работы в экстремальных условиях. В научной литературе профессиональная компетентность рассматривается как профессионалов, им определенных необходимых ситуациях. система для внутренних эффективных При ресурсов действий в этом управленческая компетентность руководителей представляется как: система их внутренних ресурсов, необходимых для организации эффективного руководства подчиненным подразделением; доскональное знание своего дела, существа выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и средств достижения намеченных целей; система, включающая в себя содержательные, ресурсные и социально-психологические компоненты деятельности. В экстремально-психологической компетентности руководителей, кроме указанных компонентов, особенно выделяется духовная составляющая деятельности, которую кратко возможно выразить как безусловную уверенность сотрудников в своих силах, в успехе за порученное дело, доверие подчиненным и вера в них. Конечно, такая вера не может заменить профессиональных знаний, умений и навыков руководителей, но она, проявляясь в поступках, высказываниях руководителя, позволяет ему направлять свои управленческие усилия не только на организационнотехническую составляющую успеха, но, что самое главное, - на оптимизацию всех психологических аспектов и явлений в системе управления. Именно такой подход является залогом успеха в экстремальных условиях. Современные концепции управления (Дж. Эдза, А. Баркер и др.) при организации выполнения управленческих решений предлагают ориентироваться на модель «центристкого руководства» . Ее суть в том, что руководитель обеспечивает не только выполнение цели и задач, сформулированных в управленческом решении, но и создает условия для раскрытия психологического потенциала отдельных подчиненных и формирования команды подчиненных. Иначе говоря, ориентированный на успех управленец одновременно уделяет внимание трем составляющим: достижению цели, развитию психологического потенциала у подчиненных и формированию сплоченных рабочих групп (команд). Такая ориентация руководителя особенно актуальна для экстремальных условий. В психолого-управленческих публикациях не без основания подчеркивается, что психологический потенциал не может рассматриваться только как манипулятивное средство «в руках руководителя. В экстремальных условиях руководитель должен не только считаться с психологическими особенностями подчиненных, но и обязан учитывать в своей управленческой и предметной деятельности мироощущения, ожидания, уровень развития сотрудников, их ценности, потребности, в том числе духовные, интересы, настрой, возможности реализовать себя. Он должен направлять свои управленческие усилия на прицельное, точечное использование мотивации и психологического потенциала сотрудников для достижения поставленных целей - с одной стороны, и на подкрепление мотивации и развитие психологического потенциала подчиненных - с другой. Исходя из руководителя внутренних этого экстремально-психологическую компетентность возможно ресурсов, определить, как комплексную включающую в себя систему духовные, его социально- психологические, содержательные и ресурсные аспекты деятельности. Психологическая подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях комплекс различных формирование, форм повышение и методов и обучения, поддержание нацеленных на психологической подготовленности сотрудников к действиям в особых условиях. Психологическая подготовка научно сотрудников экстремальных условиях - осуществляемый процесс формирования, к организованный повышения действиям в и эффективно и поддержания высокого уровня психологической подготовленности работников к решению служебных задач в экстремальных условиях. Экстремально-психологическая подготовка подразделений органов внутренних дел повышает свою эффективность при построении ее в соответствии с общими, организационными, методическими и содержательными психологическими принципами. В перечень общих принципов можно включить, в частности, принципы научности; психолого-педагогического единства; экстремальной целеустремленности; надежности; гуманизма; оптимизма и позитивности. К организационным принципам отнесены такие, как педагогическая системность; единство группового, дифференцированного и индивидуального подходов; специальное обеспечение экстремальной отнести: мотивирующую, подготовки. К методическим воспитывающую и принципам следует развивающую личность методики; доступность, последовательность и прочность подготовки; интенсивную мобилизующую методику подготовки; максимально возможное приближение трудностей и условий обучения к реальным экстремальным; включение в процесс подготовки самих экстремальных условий деятельности (любые приближения учебных условий к экстремальным относительны: сотрудники относятся к ним не как к подлинным экстремальным условиям, что снижает их подготовленность). Для эффективной работы в экстремальных условиях психологическая подготовка должна всецело ориентироваться на особенности профессиональной деятельности сотрудников, поэтому по своей сути она должна быть профессионально-психологической. Профессионально-психологическую подготовку (ППП) по поддержанию высокой степени готовности сотрудников к деятельности в особых условиях можно представить по трем направлениям: 1. обучение, поддержание профессионально-психологической постоянной бдительности и готовности персонала к экстремальным условиям деятельности (предварительная ППП); 2. специальное обучение быстрому реагированию на внезапное обострение обстановки и переходу от повседневного состояния ожидания, готовности к энергичным и эффективным действиям (предварительная ППП); 3. обеспечение повышения бдительности и готовности персонала до высшего уровня в ситуации обострения обстановки и угроз безопасности и жизни людей (непосредственная ППП); Профессиональная экстремально-психологическая подготовка состоит из трех этапов, составляющих единый цикл. Первый этап - предварительный, направлен на осознание ценностей, профессионально важных качеств, знаний, умений, навыков, экстремально-психологических характеристик функциональных по сути. своей Второй групп, этап - непосредственный, нацеленный на преодоление сотрудниками страха в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности, связанной с риском, опасностью для жизни. Третий этап - подготовки, решает задачу поддержки высокого уровня подготовленности сотрудников органов внутренних дел к действиям в особых условиях. «Экстремальность» как обучающий компонент представляет собой: моделирование в процессе экстремальным (тренировка обучения условий, выносливости, приближенных принятие к повышенной ответственности за результаты своих действий и действия группы); сочетание повышенных физических нагрузок или монотонных действий в нестандартных условиях, связанных с риском для жизни, с напряженными интеллектуальными действиями; использование экстремальных условий для формирования и развития самоконтроля (использование приемов самоприказа, самовнушения, самоподкрепления), психических состояний сотрудников и групп (овладение приемами саморегуляции), бдительности, навыков психологического воздействия. По времени различают два вида экстремальной профессиональнопсихологической подготовки: предварительную и непосредственную. Задача первой - формирование и поддержание психологической подготовленности сотрудников во всем ее объеме. Она решается в течение сравнительно длительного периода работы. У непосредственной подготовки задача другая: формирование психологической состояния высокой профессиональной готовности сотрудников непосредственно перед началом выполнения ими ответственных действий в экстремальных условиях. Она проводится в ходе инструктажа при приготовлении к операции путем мобилизации сил и возможностей пред началом действий. Основной целью профессионально-психологической подготовки является формирование и повышение профессионально-психологической готовности работы, обеспечивающей успешное преодоление психологических трудностей при решении профессиональных задач в экстремальных условиях. Психологической готовностью называется совокупность моральнопсихических и профессиональных характеристик персонала, которые позволяют им в любой момент и в любой обстановке выполнять все возложенные на них функции. Целями профессионально-психологической подготовки сотрудников к действиям в экстремальных условиях являются обеспечение успешного выполнения служебных задач, а также сохранение здоровья как состояния физического, психического и социального благополучия. Задачи профессионально-психологической подготовки: 1. формирование зрелой и адекватной мотивации, актуализация психологической готовности к работе в конкретных чрезвычайных обстоятельствах; 2. формирование необходимых установок и направленности на успешность действий в экстремальных ситуациях; 3. развитие коммуникативной компетентности и навыков профессионального общения в критических ситуациях; совершенствование 4. профессионально значимых психологических качеств; повышение 5. психологической устойчивости к экстремальным стрессовым воздействиям, укрепление уверенности в себе, воспитание мужества, стойкости, смелости, разумной осмотрительности; 6. повышение уровня профессионально-психологических знаний, умений, навыков; 7. формирование навыков оказания психологической само- и взаимопомощи, снятие эмоционального напряжения; 8. изучение индивидуально-психологических особенностей работников, углубление их понимания себя и формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе. К основным принципам профессионально-психологической подготовки следует отнести: 1. Научную обоснованность, профессионализм (конкретные психологические факты, методики). 2. Реалистичность (связь с конкретной экстремальной ситуацией, с другими видами подготовки, приближая условия подготовки к реальным, наглядность, моделирование). 3. Активный ориентация на характер решение (активные формы психологических подготовки, проблем рабочей деятельности, формирование навыков саморегуляции психологического воздействия, оптимизация межличностного взаимодействия в группе). 4. Гибкость и адаптивность (к широкому кругу чрезвычайных обстоятельств, к конкретным экстремальным ситуациям и видам деятельности, к индивидуально-личностным особенностям). В результате подготовки к действиям в особых условиях у сотрудников формируется профессионально-экстремальная готовность. Готовность действовать решительно и смело в различных экстремальных ситуациях достигается за счет: воспроизведения неожиданного возникновения немедленного реагирования; сложных внесения условий, требующих элементов внезапности, новизны, изменчивости в учебные упражнения; создания ситуаций, когда нет времени на сборы, но нужны действия; требования действовать скрыто, тихо, не обнаруживая себя; поддержания высокого темпа деятельности на протяжении всего занятия; действия в «рваном ритме». ПРАКТИЧЕСКИЕ 3. АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГПС МЧС РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 3.1. Разработка рекомендаций по оптимизации процессов воспитательной работы с учетом специфики чрезвычайных ситуаций 3.3. Формулирование предложений по внедрению инновационных методов и технологий для повышения эффективности воспитательной работы в ГПС МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций Нормальная планомерная деятельность сотрудников, как показывает опыт, может быть нарушена внезапным осложнением оперативной обстановки, когда вступает в действие фактор готовности подразделений ГПС работать в экстремальных условиях. В данном случае наиболее серьезным испытанием подвергается сознательность, закалка и нравственнопсихологическая руководителя, стойкость, а поэтому профессиональная особенно возрастает подготовка каждого роль значение и разъяснительной и мобилизующей работы с кадрами. Эту задачу выполняет одно из направлений воспитательной работы - морально-психологическая подготовка, которая ставит своей целью создание здорового моральнопсихологического климата в коллективе, способного оперативно решать возложенные на него задачи. Анализ чрезвычайных ситуаций всегда приводит к выводу о необходимости высокой профессиональной подготовки, основу, ядро психологической которой составляет готовности, сочетание высокой оперативно-тактического моральномастерства, натренированности в действиях и способности к творческой реализации соответствующих оперативных планов, оптимальных решений, принимаемых по обстановке. Предложения по улучшению воспитательной работы в ГПС МЧС России Руководителям органов управления и подразделений МЧС России рекомендуется разработать систему материальных и моральных стимулов и вознаграждений для поощрения активной работы сотрудников в условиях ЧС. Меры поощрения. В правовом отношении термин «поощрение» означает публичное признание заслуг, оказание почета, как отдельным работникам, так и подразделениям в форме установленных законодательством и специальными нормативными актами мер. С целью стимулирования служебно-трудовой деятельности подчиненных могут применяться меры материального и морального поощрения При определении профессиональной и психологической пригодности сотрудников к конкретным видам деятельности в ЧС рекомендуется учитывать их профессионально важные качества и типологические характеристики. Организация и планирование специальной профессиональной подготовки требует от руководителей, их заместителей по работе с личным составом глубокого анализа оперативной обстановки, знания педагогики и психологии, тщательного учета уровня подготовленности и опыта подчиненных. Морально-психологическая подготовка состоит в том, чтобы обеспечить определенное «привыкание» психики человека к опасности, к условиям, вызывающим страх, а также дать рекомендации, как лучше вести себя в таких условиях. В работе проанализирована совокупность этих факторов, дающая позволяющая руководителю учитывать определенную обстоятельства, ориентировку которые могут и сыграть положительную или отрицательную роль в преодолении страха и паники. Этот анализ имеет большое значение для безопасности труда, так как он указывает на возможность формирования личности безопасного типа поведения и общения, на возможность и необходимость создания такой обстановки в подразделении, которая поддерживала бы тип поведения желательный, надежный, безопасный. В этом плане необходимо обеспечивать непрерывное воспроизводство высококвалифицированных специалистов с определенным набором типологических характеристик. Проведенный анализ позволил в диссертационном исследовании очертить круг типологических характеристик, носителем которых должен быть современный руководитель-воспитатель. Каждому типу руководителя дана развернутая характеристика, включающая предположение о его месте и роли в становлении и развитии ГПС. Между тем, организационнопедагогический анализ роли руководителя подразделений ГПС должен быть расширен за счет определения и совершенствования наиболее эффективных инновационно-педагогических технологий воспитательной технологией обычно работы в чрезвычайных ситуациях. Новой педагогической называют такую организацию воспитательных процессов, которая ставит сотрудника в активную позицию, взаимодействия (то способствует есть усиливает возникновению интерактивного диалогичность в воспитании), демократизирует воспитание , увеличивает свободу действий сотрудников, активизирует внутренние резервы личности, использует наиболее современные средства воспитания и, как результат, позволяет эффективней достигнуть целей воспитания и реализовать себя как руководителям, так и сотрудникам. Инновационные подходы делятся на два основных типа: технологии модернизации и технологии трансформации. Педагогическая технология выстраивается в технологическую цепочку, позволяющую результативно осуществлять все виды подготовки сотрудников. В предлагаемом нами методическом обеспечении показаны особенности формирования знаний и навыков воспитательной работы посредством визуального представления информации. Для удобства пользования и лучшего усвоения текст пособия представлен в виде схем. Используя альбом схем, сотрудники могут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания необходимые в условиях ЧС; сосредоточить свое внимание на основных понятиях воспитательной работы, их признаках и особенностях; сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные вопросы. Наглядность изучения, тем самым, включает не только восприятельную, но и зрительную память, что вдвойне увеличивает качество обучения. Сотрудник может воспользоваться указаниями руководителя или сам организовывать свою деятельность, устанавливая свой собственный режим и темп. В целях совершенствования управления подразделениями ГПС как главного показателя состояния готовности к действиям при ЧС, достижения планомерной, научно обоснованной, продуманной деятельности руководителей по обучению и воспитанию личного состава проводилось исследование эффективности воспитательной работы подразделений ГПС г. Донецк. Выбор показателей, характеризующих состояние воспитательной работы и обоснование их значимости, осуществлялся методом экспертной оценки. В качестве экспертов привлекались руководители подразделений ГПС и их заместители по работе с кадрами. Из предложенных в опросных анкетах наиболее значимыми оказались показатели стабильности кадров (30 % ответов экспертов), текучесть кадров (20 %), применение мер поощрения (25 %) и наказания (25 %). Оценка и прогнозирование эффективности воспитательной работы проводились по разработанной методике при помощи комплексного показателя (W) по формуле: W=a1S+a2T+a3Dn+a4DH где W - комплексный показатель эффективности воспитательной работы; S - показатель стабильности кадров, S = (Nф / Nшт ) 100 %; Т - показатель текучести кадров, Т = (Ny /Nф ) 100 %; Dп - показатель применения мер поощрения, Dп = (Nn / Nф ) 100 %; DH - показатель применения мер наказания, DH = (NH / Nф ) 100 % Nшт - штатная численность подразделения ГПС; Nф - фактическая (среднесписочная) численности подразделения ГПС; Ny - количество уволенного личного состава; Nn - количество поощренного личного состава NH - количество личного состава привлеченного к дисциплинарной ответственности; a1 , а2 , а3 , а4 - коэффициенты значимости выбранных показателей. Состояние эффективности воспитательной работы в подразделениях ГПС г. Донецка может быть представлено моделью: W = 0,3S + 0,2T + 0,25Dn + 0,25DH Результаты расчета комплексного показателя эффективности воспитательной работы по четырем подразделениям ГПС г. Донецка приведены в таблице 1. Таблица 1 Определение комплексного показателя воспитательной работы № № п/п ПЧ 1 17 1999 2000 2001 2002 2003 2 37 43,48 44,01 43,88 42,29 44,63 43,66 3 9 39,29 42,05 42,49 38,99 46,45 41,85 4 120 44,72 40,86 40,28 40,97 34,55 40,28 26,08 36,94 40,75 38,2 41,02 39,06 ∑Wj/n2 Статистические годы ∑Wi/ni Прогнозирование комплексного показателя эффективности воспитательной работы проводилось по методу проецирования тренда, основной идеей которого является построение прямой, наименее отклоняющейся от массива точек (ti , Wi ), i = 1, 2, 3, ... n, заданного 19 временным рядом: W = at + b, где a, b – постоянные коэффициенты подлежащие определению методом наименьших квадратов. Расчеты постоянных коэффициентов a, b для динамики комплексного показателя эффективности воспитательной работы приведены в таблице 2. № Годы Wi Ti Ti Witi Wi=40,106+0,652t 1 1999 38,39 -2 4 -76,78 39,082 2 2000 36,94 -1 1 -36,94 39,544 3 2001 40,75 0 0 0 40,106 4 2002 38,2 1 1 38,2 40,668 5 2003 41,02 2 4 82,04 41,23 15 1 205,3 0 10 6,52 205,3 п/п Для проверки адекватности математической модели определялся коэффициент корреляции, так как rx,y = 0,86 довольно близок к 1, то результаты расчета достоверны. Графическая интерпретация комплексного показателя эффективности воспитательной работы приведена на рисунке 3. Рис.3 Динамика комплексного показателя эффективности воспитательной работы Данные показали, что в подразделениях ГПС г. Донецка за период 1999-2005 года показатель эффективности воспитательной работы имеет тенденцию роста, что свидетельствует деятельности руководителей о положительной и целенаправленной подразделений ГПС по основные результаты воспитанию подчиненного личного состава. Вывод по разделу 3: В заключении представлены исследования, свидетельствующие о том, что исходная гипотеза доказана, подводятся итоги исследования, определены основные направления дальнейшего изучения данной проблемы. Таким образом, в результате проведенного исследования были решены поставленные задачи, подтверждена гипотеза исследования, обоснованы положения, практические рекомендации. выносимые на защиту, сформулированы Заключение Проанализировав работу начальников структурных подразделений отдельно взятого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по ДНР в части эффективности воспитания следующие личного состава, могу сделать выводы и рекомендации: 1) Педагогический анализ основных направлений воспитательной работы в подразделениях отряда позволил установить, что существующие формы и методы воспитания личного состава имеет незначительную тенденцию роста эффективности. 2) В целях повышения качества подготовки руководителей подразделений, по организации воспитательной работы с личным составом ГПС, рекомендуется не только заполнять журналы ИВР, но и вести его на протяжении всего периода службы, анализировать, делать выводы, и принимать взвешенные решения на основе методики оценки и прогнозирования показателей, характеризующих состояние воспитательной работы. 3) В целях повышения эффективности воспитательной работы руководителям подразделений ГПС рекомендуется разрабатывать и принимать соответствующие управленческие решения на основе предложенной методики оценки и прогнозирования показателей, характеризующих состояние воспитательной работы. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ -ПРИКАЗ МЧС РФ от 28 октября 2019 г. N 614 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ, -ПРИКАЗ от 30 ноября 2005 г. N 859 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ .