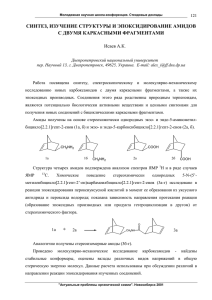

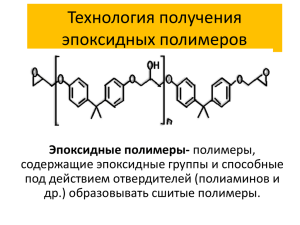

Лекция №11-13 Эпоксидные олигомеры (2 часа) Под эпоксидными пленкообразующими обычно понимают полимеры, олигомеры и мономеры, содержащие в молекуле не менее двух эпоксидных - С – С - или глицидных - СН2 – СН – СН2 групп, за счет которых происходит образование пространственного (сетчатого) полимера. Эпоксидные соединения легко реагируют как с нуклеофильными, так и с электрофильными реагентами. Раскрытие эпоксидного цикла представляет собой реакцию нуклеофильного замещения (SN2) при атоме углерода, причем группой, которая замещается, является атом кислорода цикла. При атаке производных оксида этилена R – CH – CH2 нуклеофильный реагент НВ преимущественно атакует менее замещенный атом углерода кольца, т.е. место, где α –заметители не создают пространственных препятствий (нормальная реакция). «Аномальное» замещение, т.е. замещение у более замещенного атома углерода, происходит лишь в незначительной степени. Протекание реакции облегчается в присутствии протонодонорных соединений. В соответствии с SN2 реакции раскрытия α-оксидного цикла протекает строго стереоселективно с обращением конфигурации. Реакция катализируется как кислотами, так и основаниями. Основной катализ эффективен для таких слабых нуклеофильных агентов как вода, спирты ROH, фенолы PhOH, карбоновые кислоты RCOOH и сводится к повышению нуклеофильности этих реагентов. Взаимодействие α-оксидов с такими сильными нуклеофильными агентами, как алифатические или ароматические амины, не подвержено основному катализу. В этом случае реакция ускоряется при добавлении веществ, обладающих кислотными свойствами (вода, спирты, фенолы, кислоты), которые оказывают электрофильное содействие. В реакциях α-оксидов с протонодонорами низкой кислотности, например водой, спиртами, аминами, эффективен кислотный катализ. Под действием сильных протонных кислот α-оксиды подвергаются протонированию, в результате чего облегчается разрыв цикла. В случае несимметричных эпоксидов реакция может протекать с образованием как нормального, так и анормального продукта. Образование аномального продукта обусловлено возникновением карбкатиона у более замещенного атома углерода кольца. Общие методы получения Для получения пленкообразующих, содержащих эпоксидные группы, существует три основных метода, имеющих промышленное значение. В их основе лежат следующие химические реакции: 1) реакция протонодонорных соединений с эпихлоргидрином; 2) эпоксидированиение непредельных соединений; 3) поли- и сополимеризация непредельных мономеров, имеющих функциональную эпоксидную группу. Общим методом получения эпоксидных производных на основе протонодонорных соединений является взаимодействие последних с эпихлоргидрином с последующей регенерацией эпоксидной группы на стадии дегидрохлорирования. Схему процесса в общем виде представлена на (2). Исходными протонодонорными соединениями служат двух- и многоатомные фенолы, спирты, карбоновые кислоты, амины. Так, в качестве протонодонорных соединений используют 4,4'-дигидроксидифенилпропан (диан), 4,4'дигидроксидифенилметан, резорцин и его алкилзамещенные, новолачные фенолоформальдегидные олигомеры, этилен-, диэтиленгликоли, глицерин и другие полиатомные спирты, фталевые кислоты, анилин, 4,4'-диаминодифенилметан. По второму способу эпоксидные пленкообразующие получают окислением непредельных соединений. Этот метод широко применяется для получения эпоксидных производных циклоалифатических соединений и эпоксидных каучуков. Эпоксидирование можно проводить с помощью таких эпоксидирующих агентов, как органические надкислоты, пероксиды и гидропероксиды, кислород. Однако наибольшее промышленное применение получил метод эпоксидирования органическими надкислотами. В настоящее время самым типичным представителем органических надкислот, используемым в промышленности, является надуксусная кислота. Иногда находит применение надмуравьиная кислота. По третьему из указанных выше методов получают высокомолекулярные эпоксидные полимеры путем радикальной полимеризации (сополимеризации) непредельных мономеров, содержащих эпоксидную группу. Такими мономерами обычно служат глицидиловые эфиры акриловой и метакриловой кислот (глицидилметакрилат, глицидилакрилат). (5) 5.2.2. ДИАНОВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ 5.2.2.1. Основное исходное сырье и общие закономерности процесса синтеза Несмотря на многообразие эпоксидных олигомеров, наиболее распространены в настоящее время диановые эпоксидные олигомеры. Исходным сырьем для их получения служат: 4,4'- дигидроксидифенилпропан (диан) (6) эпихлоргидрин - жидкость, не смешивающаяся с водой, с т. 0 кип. 115-116 С. Структурную формулу диановых эпоксидных олигомеров в общем виде представлена на (7). Как видно из этой формулы, по строению основной цепи диановые эпоксидные олигомеры относятся к простым полиэфирам с боковыми гидроксильными группами (число которых в молекуле соответствует коэффициенту п) и двумя концевыми эпоксидными, группами. С увеличением молекулярной массы содержание эпоксидных групп в олигомере уменьшается, а гидроксильных групп возрастает (до определенного предела). Продукты взаимодействия эпихлоргидрина с 4,4'-дигидроксидифенилпропаном, имеющие молекулярную массу, соатветствующую верхнему пределу п, практически не содержат эпоксидных групп [их содержание не превышает десятых долей % (масс.)] и только по формальному признаку (методу получения) их относят к эпоксидным полимерам. Они получили название «феноксu-смолы». В основе, промышленного способа получения эпоксидных диановых олигамеров положена реакция эпихлоргидрида с 4,4'-дигидроксидифенилпропаном с последующим дегидрохлорированием образующихся хлоргидриновых эфиров. Реакция проводится в присутствии едкого натра (обычно в виде водного раствора), выступающего в качестве катализатора и дегидрохлорирующего агента. В общем виде схему процесса можно, представить (8). Глицидиловые эфиры 4,4'-дигидроксидифенилпропана благодаря наличию эпоксидных групп способны реагировать с фенольным компонентам, увеличивая длину цепи (9). Свободная фенольная группа образовавшегося по реакции (9) соединения взаимодействует с эпихлоргидрином аналогично протеканию реакции (7), и после дегидрохлорирования образуется олигамерный продукт с п = 1. Возможно и дальнейшее увеличение цепи по аналогичной схеме. Принципиальная схема синтеза диановых эпоксидных олигомеров [реакции (7) (9)] представляет собой последовательное чередование реакций присоединения эпоксидной группы к фенольному компоненту и регенерирования эпоксидной группы, при дегидрохлорировании. Поскольку стадия роста полимерной цепи (реакция (9)] является типичным примером реакции полиприсоединения, эпоксидные олигамеры наиболее целесообразно относить, к продуктам, получаемым по реакциям этого типа. Однако, более часто встречается отнесение эпоксидных олигамеров к продуктам, поликонденсационного типа, в основу чего положен формальный признак выделения низкомолекулярного продукта (NaCl) на стадии регенерирования эпоксидной группы. 5.2.2.2. Технологические процессы получения диановых эпоксидных олигомеров В настоящее время диановые эпоксидные олигомеры принято условно делить на три группы: низкомолекулярные с молекулярной массой 350-500, средне молекулярные с молекулярной массой 500-1000 и высокомолекулярные с молекулярной массой 1000-3500. Особую группу продуктов конденсации эпихлоргидрина с 4,4'дигидроксидифенилпропаном составляют «фенокси -смолы». Синтез низкомолекулярных эпоксидных олигомеров проводят в большом избытке эпихлоргидрина, необходимом для подавления реакции роста полимерной молекулы (полиприсоединения). Это обстоятельство определяет специфические особенности процесса. Будучи введенным в реакционную массу в значительном количестве (по сравнению с другими компонентами), эпихлоргидрин одновременно выполняет функции и реагента, и растворителя. Синтез олигомера до сравнительно высоких степеней завершения процесса протекает в однофазной системе. Синтез олигомеров средней молекулярной массы, высокомолекулярных и «фенокси-смол» проводится гетерофазно в водно-органической среде с добавкой или без добавки органического растворителя. Молекулярная масса полученного олигомера зависит в первую очередь от соотношения исходных реагентов (эпихлоргидрина, дигидроксидифенилпропана и щелочи) и состава органической фазы. В состав органической фазы предложено вводить бутанолы, циклогексанон, толуол и ацетон. Для получения олигомеров со средней и высокой молекулярной массой, а также «фенокси-смол» целесообразно вести синтез в присутствии спиртов. Олигомеры, полученные методом сплавления, отличаются более широким молекулярно-массовым распределением, чем олигомеры, синтезированные из эпихлоргидрина и дигидроксидифенилпропана. Метод гетерофазной конденсации эпихлоргидрина с дигидроксидифенилпропаном имеет целый ряд преимуществ в сравнении с методом сплавления. Прежде всего, он универсален и позволяет получать полимеры с очень широким диапазоном молекулярных масс (от 600 до 60000). Процесс ведут в мягких условиях (при 70-80 ОС) и получают олигомеры, более однородные по составу (узкое молекулярно-массовое распределение). Этот метод позволяет осуществить синтез олигомеров в одну стадию и открывает возможность проведения процесса непрерывным способом. 5.2.3. ЭПОКСИДИРОВАННЫЕ НОВОЛАЧНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ (ПОЛИЭПОКСИДЫ) Для получения эпоксидных олигомеров типа глицидиловых эфиров фенолов в качестве исходного фенольного компонента используют также фенолоформальдегидные олигомеры новолачного типа. Структуру эпоксидированных новолачных олигомеров можно представить следующим образом (10). В отличие от диановых эпоксидных олигомеров эпоксидированные новолачные олигомеры имеют более высокую функциональность (обычно в пределах 2,2-12), поэтому их принято называть полиэпоксидами. Химические реакции, лежащие в основе процесса синтеза таких олигомеров, аналогичны реакциям, рассмотренным для диановых олигомеров. Процесс протекает в две стадии: присоединение эпихлоргидрина к фенольному гидроксилу и дегидрохлорирование образовавшихся хлоргидриновых эфиров. Технология процесса получения эпоксидированных новолачных соединений имеет, однако, некоторые особенности. Эпихлоргидрин берут в значительном избытке (в шестикратном по отношению к фенольной гидроксильной группе), поэтому он является одновременно и растворителем. Процесс можно вести как в присутствии водного раствора щелочи 20-40%-ной концентрации, так и в присутствии твердого NaOH. В последнем случае удается предотвратить протекание целого ряда побочных реакций, связанных с присутствием в реакционной системе воды. Большое число эпоксидных групп в эпоксиноволачных олигомерах и их более плотная упаковка обусловливают высокую плотность сшивки структурированных материалов, что в свою очередь приводит к получению покрытий на основе эпоксидных олигомеров этого типа с низкой эластичностью. 5.2.4. АЛИФАТИЧЕСКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ Алифатические эпоксидные олигомеры представляют собой глицидиловые эфиры ди- и полиатомных спиртов. Исходным сырьем для их получения являются ди- и полиатомные спирты, такие, как этиленгликоль, ди- и триэтиленгликоли, глицерин, триметилолэтан, триметилолпропан, эпихлоргидрин. В основе процессов получения этих олигомеров лежат следующие основные реакции: Реакция эпихлоргидрина со спиртовой гидроксильной группой с образованием хлоргидриновых эфиров (11). Дегидрохлорирование хлоргидриновых эфиров щелочью (12). Реакция полиприсоединения (13). С учетом протекания этих реакций структура алифатических эпоксидных олигомеров из двухатомных спиртов аналогична структуре диановых олигомеров и в общем виде может быть представлена формулой (14). Глицидиловые производные спиртов можно получать одно- или двухстадийными методами. Наиболее целесообразен двухстадийный метод, поскольку oн обеспечивает получение эпоксидных олигомеров с узким молекулярно-массовым распределением и низкой вязкостью. Однако на практике эпоксидные олигомеры чаще получают более технологичным одностадийным методом. Алифатические эпоксидные олигомеры представляют собой низковязкие низкомолекулярные продукты с высоким содержанием эпоксидных групп. Олигомеры, полученные одностадийным способом, отличаются более низким, содержанием эпоксидных групп и повышенными молекулярной массой и вязкостью. Алифатические эпоксидные олигомеры используют обычно для понижения вязкости эпоксидных композиций. Структура алифатического простого олигоэфира обеспечивает гибкость цепи таких олигомеров, благодаря чему они являются одновременно и пластификаторами. 5.2.5. ЦИКЛОАЛИФАТИЧЕСКИE ЭПОКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ К этой группе пленкообразующих относятся мономерные циклоалифатические соединения, содержащие не менее двух эпоксидных групп. Эта разновидность эпоксидных пленкообразующих отличается от классических диановых эпоксидных олигомеров как структурой, так и методами получения. Сырьем для синтеза таких олигомеров служат различные ненасыщенные циклоалифатические соединения, содержащие две или более олефиновые связи. Эпоксидные группы вводят методами электрофильного окисления, для чего используют преимущественно органические надкислоты. В качестве исходных циклоолефинов для получения циклоалифатических эпоксидов используют дициклопентадиен - дешевый, широкодоступный продукт, являющийся отходом ряда нефтехимических производств (т. пл. 33 ОС) (15). При эпоксидировании дидиклопентадиена надуксусной кислотой получают соответствующий диэпоксид (16). Эпоксидирование проводят 25% -ным раствором надуксусной кислоты в этилацетате. Диэпоксид дициклопентадиена - кристаллический продукт с т. пл. 183 0С и содержанием эпоксидных групп 48-52 % . Эпоксидированием винилциклогексена соответствующий диэпоксид получают по схеме (17). Циклоалифатические диэпоксиды со сложноэфирными и ацетальными группами характеризуются низкой вязкостью, что позволяет использовать их в материалах, не содержащих растворителей. Циклоалифатические эпоксидные соединения характеризуются целым рядом специфических свойств. Их отличает высокая стабильность свойств и состава, поскольку они представляют не смесь полимергомологов, а индивидуальные вещества. Циклоалифатические соединения с эпоксидными группами представляют собой компактные молекулы с низкой молекулярной массой, при отверждении которых образуются трехмерные структуры с большой плотностью поперечных связей, непосредственно соединяющих циклы. Это приводит к получению материалов с повышенной жесткостью и теплостойкостью. 5.2.6. ЭТЕРИФИЦИРОВАННЫЕ ЭПОКСИДПЫЕ ОЛИГОМЕРЫ (ЭПОКСИЭФИРЫ) Продукты модификации диановых эпоксидных олигомеров одноосновными жирными кислотами получили название эпоксиэфиров. Такая модификация позволяет получать внутренне пластифицированные термореактивные олигомеры, в которых роль пластификатора выполняют жирнокислотные остатки. Поскольку эпоксиэфиры практически не содержат в своей структуре эпоксидных групп, их отнесение к эпоксидным пленкообразующим весьма условно. Наиболее часто эпоксиэфиры получают на основе эпоксидных диановых олигомеров с молекулярной массой 800-1600. Для этерификации используют преимущественно кислоты высыхающих и полувысыхающих масел (льняного, дегидратированного касторового, соевого), а также кислоты канифоли и таллового масла. В основе процесса получения эпоксиэфиров лежат реакции карбоновых кислот с эпоксидными и гидроксильными группами диановых олигомеров (18). В зависимости от количества жирной кислоты-модификатора, принимающей участие в образовании эпоксиэфиров, различают так называемые «полные» и «неполные» эпоксиэфиры. Под полными понимают такие продукты, в которых этерификацией подверглись почти все функциональные группы эпоксидного олигомера (эпоксидные и гидроксильные). Практически, однако, получить степнь этерификации выше 0,9 невозможно. Неполными эпоксиэфирами называют продукты, содержащие значительное число свободных гидроксильных групп. По аналогии с алкидными олигомерами эпоксиэфиры принято разделять в зависимости от степени этерификации на жирные 70-90%, средние (50 %) и тощие (30-45 % ). Эпоксиэфиры получают в расплаве или азеотропным методом, причем последний предпочтителен. Свойства эпоксиэфиров определяются степенью их этерификации типом использованных для этого жирных кислот, а также молокулярной массой эпоксидного олигомера. С увеличением содержания жирных кислот повышается растворимость эпоксиэфиров в ароматических, а иногда и алифатических углеводородах, а также улучшается их смачивающая способность по отношению к пигментам. Вязкость растворов эпоксиэфиров возрастает с увеличением молекулярной массы эпоксидного олигомера и с уменьшением степени этерификации. Отверждение жирных и средних эпоксиэфиров, так же как и алкидов, модифицированных высыхающими и полувысыхающими маслами, протекает по механизму окислительной полимеризации под действием кислорода воздуха в присутствии сиккативов. Продолжительность процесса отверждения при этом составляет 24 ч при 18-22 0С и 2 ч - при 70 ОС. Полученные покрытия отличаются высокими физикомеханическими показателями. Атмосферостойкость таких покрытий сопоставима с атмосферостойкостью алкидных покрытий. Покрытия отличаются повышенной щелочестойкастью по сравнению с алкидными, так как в основной цепи полимера не содержится нестойких к гидролизу сложноэфирных связей. Водоразбавляемые эпоксuэфuры Одна из важных областей применения эпоксиэфиров - использование их для получения водоразбавляемых материалов. Для придания эпоксиэфирам способности растворяться в воде в них вводят свободные карбоксильные группы па реакции с малеиновым (малеuнuзацuя) или фталевым ангидридами. Для малеинизации используют полные эпоксиэфиры с минимальным содержанием гидроксильных групп во избежание гелеобразования. Реакция присоединения малеинового ангидрида протекает па двойным связям жирнокислотных остатков (по αметиленовым группам или по реакции Дильса - Альдера). Схему процесса получения водоразбовляемого эпоксиэфира такого типа можно представить следующим образом (20). Стадию малеинизации проводят в течение 4 ч при 175 0С или в течение 1 ч при 200 С. Малеиновый ангидрид вводят в количестве 10% от массы жирных кислот. Полученный продукт растворяют в монобутиловом эфире этиленгликоля, нейтрализуют 25% -ным раствором аммиака и разбавляют водой. 5.3. ПРОЦЕССЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ ПЛЕНКООБРА3УЮЩИХ Эпоксидные пленкообразующие представляют собой реакционноспособные олигомеры, которые переходят в неплавкое и нерастворимое состояние только под О действием отвердителей. Несмотря на структурное разнообразие эпоксидных пленкообразующих, наличие в их молекулах эпоксидных групп обусловливает сходный характер процессов превращения их в полимеры трехмерного строения - отверждения. В ряде случаев в процессе отверждения принимают участие и другие функциональные группы, например гидроксильные. Высокая активность эпоксидных групп по отношению к нуклеофильным и электрофильным реагентам позволила разработать различные отверждающие системы для эпоксидных олигомеров, эффективные в широком диапазоне температур - от О до 200 0С. По механизму действия все отвердители эпоксидных олигомеров принято классифицировать на две группы: 1) сшивающие отвердители, отверждающее действие которых связано с химическим взаимодействием функциональных групп отвердителя и эпоксидного олигомера; 2) каталитически действующие отвердители, под действием которых образование трехмерной структуры происходит за счет реакции полимеризации с раскрытием эпоксидного цикла. Такие высокомолекулярные продукты конденсации дигидроксидифенилпропана с эпихлоргидрином, как «фенокси-смолы» из-за высокой молекулярной массы (~60000) могут использоваться и в качестве термопластичных материалов. 5.3.1. СШИВАЮЩИЕ ОТВЕРДИТЕЛИ Сшивающие отвердители переводят эпоксидные олигомеры в полимеры пространственного строения за счет химического взаимодействия как с эпоксидными, так и с гидроксильными группами. К сшивающим отвердителям относят ди- и полифункциональные соединения с амино-, карбоксильными, ангидридными, изоцианатными, метилольными и другими группами, реагирующие с эпоксидными олигомерами с образованием химических связей различной природы - аминных, сложноэфирных, уретановых и т. д. 5.3.2. ОТВЕРДИТЕЛИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В основу процесса отверждения эпоксидных олигомеров в присутствии каталитически действующих отвердителей положены реакции ионной полимеризации эпоксидных групп. Высокая напряженность трехчленного цикла обуславливает активность α-оксидов в процессах ионной полимеризации. Полимеризация легко протекает в присутствии кислот и оснований Льюиса как по катионному, так и по анионному механизмам. Катионная полимеризация инициируется такими кислотами Льюиса, как ВF 3, SпС14 и др. Широка применяются также комплексы трехфторида бора. Среди отвердителей каталитического действия наибольшее применение для отверждения эпоксидных лакокрасочных материалов нашли третичные амины. Гораздо реже используются эфираттрехфторида бора и комплексы последнего с аминами. Для отверждения эпоксидных олигомеров можно использовать только алифатические третичные амины из-за их высокой основности (нуклеофильности). 5.4. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ Разнообразие эпоксидных олигомеров и применяемых отвердителей позволило создать большое количество лакокрасочных материалов различного назначения. Все эти материалы можно классифицировать по таким признакам, как тип эпоксидного связующего и отвердителя, по температурным условиям отверждения, по признаку преимущественного назначения материала, и, наконец, по виду дисперсионной среды. В зависимости от температурных условий отверждения различают материалы холодного и горячего отверждения. К первым из них относятся эпоксидные композиции, отверждаемые алифатическими полиаминами, кислотами и основаниями Льюиса, изоцианаты, а также эпоксиэфиры. Ко вторым - композиции, отверждаемые ангидридами, феноло-, карбамидо- и меламиноформальдегидными олигомерами и др. Поскольку лакокрасочные материалы на основе эпоксидых олигомеров обладают комплексом таких ценных свойств, как высокая адгезия к металлическим и неметаллическим поверхностям стойкость к действию воды, щелочей, кислот, ионизующих излучений, малая пористость, незначительная влагопоглощаемость и высокие диэлектрические показатели, их применяют для получения ответственных покрытий самого различного назначения, в том числе для получения химически стойких, водостойких, электроизоляционных и теплостойких покрытий. Наиболее традиционными являются растворы эпоксидных олигомеров в органических растворителях. В качестве последних используют простые эфиры гликолей (обычно этилцеллозольв), ароматические углеводороды, кетоны, спирты. Выбор органических растворителей специфичен для каждой конкретной системы эпоксидный олигомеротвердитель. В течение последних лет появились новые виды материалов на основе эпоксидных олигомеров. К их числу относятся порошки, системы без растворителей, а также водоразбавляемые и вододисперсионные материалы. Порошковые материалы Порошковые эпоксидные материалы - это одноупаковочные системы, отверждаемые при повышенных температурах (150-220 ОС). Они образуют покрытия с высокой адгезией, термостойкостью до 200 ОС, химической стойкостью, а также хорошими декоративными свойствами. В состав эпоксидной порошковой, композиции входят эпоксидный олигомер, отвердитель, пигменты, наполнители, поверхностно-актйвные вещества, тиксотропные добавки и др. Порошковые эпоксидные материалы используются для защиты химического оборудования, различной радио- и электротехнической аппаратуры, трубопроводов и т. д. Эпоксидные лакокрасочные материалы без растворителей Эпоксидные лакокрасочные материалы без растворителей используют в основ нам для получения защитных покрытий, отверждаемых без нагревания. Эти системы обладают повышенной скоростью отверждения по сравнению с системами растворного типа, позволяют работать в закрытых помещениях и получать непористые однослойные покрытия толщиной до 200 мкм, что обуславливает эффективную защиту металла от коррозии. Критерием выбора компонентов эпоксидных систем без растворителей являются низкая вязкость и высокая реакционная способность как эпоксидного пленкообразующего, так и отвердителя. Для этой цели обычно используют низкомолекулярные диановые эпоксидные олигомеры с низкой вязкостью. Эпоксидные системы без растворителей используются в самых различных отраслях промышленности, особенно там, где к защитным свойствам предъявляются повышенные требования: в судостроении для покрытий подводной части судов, подводных лодок и гидросооружений; в нефтедобывающей и химической промышленности для защиты оборудования, металлических конструкций, стальных и бетонных резервуаров труб и магистральных трубопроводов; в пищевой промышленности; в автомобилестроении и авиации. Водоразбавляемые и воднодисперсные материалы Водоразбавляемые эпоксидные материалы в настоящее время готовят исключительно на основе водоразбавляемых эпоксиэфиров, отверждение которых происходит за счет окислительной полимеризации по двойным связям жирнокислотных остатков в присутствии сиккативов. Отверждение проводят обычно при повышенных температурах (130 ОС). Такие материалы используют в качестве грунтов различного назначения. Воднодисперсионные материалы получают путем эмульгирования раствора эпоксидного олигомера в воде. Для получения дисперсионных материалов используют органорастворимые эпоксиэфиры или диановые олигомеры с молекулярной массой до 1000. При приготовлении дисперсий диановых олигомеров раствор олигомера и полиаминного отвердителя (чаще олигоамидоамина) в виде уксуснокислой соли диспергируют в воде. Получение дисперсий такого типа возможно в отсутствие эмульгаторов, и поэтому они, называются самоэмульгuрующuмu. Отверждение покрытий на основе таких дисперсий может происходить как при комнатной, так и при повышенной температуре. Их жизнеспособность составляет до 12 ч. Дисперсии эпоксиэфиров готовят эмульгированием их ксилольных растворов в воде в присутствии эмульгаторов (соли жирных кислот растительных масел или карбоксиметилцеллюлозы). Их отверждают обычно при повышенных температурах в присутствии сиккативов. Материалы на основе таких дисперсий образуют покрытия с хорошей адгезией и высокой твердостью. Они используются для грунтования металлов и внутренней отделки жилых помещений. Следует отметить, что покрытия на основе самоэмульгирующихся дисперсий характеризуются лучшей водостойкостью из-за отсутствия в них эмульгаторов. По своим свойствам они не уступают покрытиям, формируемым из растворных эпоксидно-полиамидных систем.