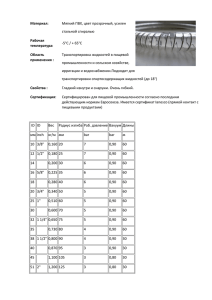

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Реферат Кафедра: «Иммунологии и аллергологии» Доклад на тему: «Провокационные пробы в диагностике пищевой аллергии» Выполнили: студентка 3 курса, Лечебного факультета, 9 группа Горбачева Евгения Александровна Волгоград-2024 1 Пищевая аллергия – одна из самых обсуждаемых проблем аллергологии. Для выявления этого заболевания, получения объективной информации, предупреждения гипо- и гипердиагностики пищевой аллергии, ее лечения специалистами внедряются современные диагностические методики, разнообразные диеты, в этом направлении проводятся разработки в пищевой промышленности, появляются новые фармацевтические препараты и варианты иммунотерапии, больные создают тематические форумы и организации. В последнее время число больных с пищевой аллергией неуклонно растет, некоторые страны бьют тревогу, сообщая об увеличении числа случаев тяжелых аллергических реакций к пищевым продуктам. По данным Европейской академии аллергии и клинической иммунологии, более 17 млн европейцев имеют пищевую аллергию, в течение последнего десятилетия число госпитализаций по поводу тяжелых реакций у детей выросло в 7 раз. За последние 5 лет среди детей первых 5 лет жизни более чем в 2 раза возросло число случаев обнаружения аллергии к арахису. Согласно последним статистическим данным, в США пищевая аллергия к арахису ответственна за более чем 150 тыс. смертельных исходов в год и за более чем 120 тыс. посещений больными отделений неотложной помощи. Клинические рекомендации постоянно дополняются новыми сообщениями о тактике ведения пациентов с высоким риском развития аллергических реакций на тот или иной пищевой аллерген. Ведущие эксперты предупреждают врачей об опасности назначения больным, особенно детям раннего возраста, необоснованных диетологических ограничений вследствие гипердиагностики пищевой аллергии после использования разных нерекомендованных методик. Так, например, исследование уровней иммуноглобулин (Ig)G-антител в крови, неправильная оценка текущего соматического статуса больного приводят к ошибочным выводам, необоснованным диетологическим ограничениям и снижению качества жизни в некоторых случаях, как бы парадоксально это не звучало, совершенно здоровых взрослых и, к сожалению, детей. И наоборот, недооценка фактов, ложноотрицательные результаты грозят развитием тяжелых жизнеугрожающих состояний. Известно, что лишь 30–40% детей с атопическим дерматитом страдают пищевой аллергией. В основном это больные раннего возраста со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Вычленение этой группы больных, обоснованное выведение из их питания причинно значимых аллергенов приводят к разрешению местного аллергического воспаления. В то же время назначение необоснованных жестких гипоаллергенных диет детям подросткового возраста с атопическим дерматитом нередко приводит к значительному снижению качества их жизни. Насколько пищевые ограничения у детей с атопическим дерматитом будут применены правильно? Сможем ли мы в сомнительных случаях подтвердить или опровергнуть наличие пищевой аллергии? Все это зависит от наших диагностических возможностей. Из-за сложности диагностики и лечения пищевой аллергии специалисты ищут новые, более эффективные тесты, которые смогут доказать наличие или отсутствие аллергических реакций на тот или иной продукт для эффективной и обоснованной элиминации их из питания и улучшения состояния пациента. За многие годы изучения этой проблемы у профессионального сообщества накоплен большой опыт применения определенных методов объективной диагностики пищевой 2 аллергии с доказанной эффективностью. Среди них – исследование специфических IgE-антител к пищевым аллергенам методами RAST, ImmunoCAP в крови, проведение кожного тестирования и использование основных провокационных тестов (OFC, SBFC и DBPCFC). Последние, к сожалению, не применяются в России. Симптомы пищевой аллергии наиболее часто встречаются у младенцев и детей раннего возраста, впервые получающих с пищей новые для иммунной системы пищевые антигены. Однако наряду с маленькими детьми аллергическая реакция внезапно может появиться и у взрослых. Пищевыми аллергенами у них могут стать самые обычные продукты, которые давно находятся в их рационе, которые они ели в течение многих лет без каких-либо проблем. Известно, что после появления первых симптомов пищевой аллергии, как правило, аллергическая реакция возникает в дальнейшем каждый раз, когда больной съедает определенное для него количество пищевого аллергена. Это могут быть и следы арахиса в шоколадке и, напротив, целый пирожок с рыбой. Для каждого человека доза будет своя. Симптомы могут менять выраженность от случая к случаю, они могут быть связаны с временем года, условиями жизни, стилем жизни, болезнями, возрастом и полом. Клинически аллергическая реакция на пищу может сопровождаться изменениями на коже – появлением крапивницы, отека Квинке, контактного дерматита; симптомами поражения дыхательных путей (возникновением приступа удушья), желудочно-кишечного тракта, когда больной жалуется на появление болей в животе, диарею, мать обнаруживает в стуле у своего ребенка прожилки крови; со стороны сердечно-сосудистой системы возможны появление учащенного сердцебиения, понижение артериального давления. К сожалению, невозможно предсказать, насколько серьезным будут последующие реакции, как заболевание будет меняться, сформируются ли толерантность, нечувствительность к пищевым аллергенам или разовьется анафилактический шок. Больного с пищевой аллергией должен консультировать врач-аллерголог, который в первую очередь оценит риск возникновения у него анафилактической реакции. Для того чтобы правильно поставить диагноз, врач задаст следующие вопросы: • Какой продукт вы съели и сколько? • Через какой промежуток времени у вас возник симптом? • Какие симптомы у вас были и как долго они продолжались? После расспроса необходимо будет провести: 1) кожное тестирование; и/или 2) анализ крови на обнаружение специфических IgE-антител к пищевым аллергенам; 3) оральный пищевой провокационный тест; 4) диагностическую элиминационную диету. 3 Результаты этих исследований используются в дальнейшем дляпостановкидиагноза. Следует отметить, чтоположительные результаты кожного тестирования и анализа крови не обязательно указывают специалисту на то, что у больного есть пищевая аллергия, в то время как их отрицательный результат будет полезен для ее исключения. В России клинические рекомендации по диагностике и лечению пищевой аллергии у детей рекомендуют ориентироваться вначале на ту информацию, которую нам предоставляет мать больного ребенка или сам больной. На основании полученных данных врач назначает диагностическую элиминационную диету, оценивая эффект от ее проведения в течение 2–4 нед. Положительный результат таких диет, который часто виден уже через неделю: разрешение местного воспаления при атопическом дерматите, отсутствие приступов удушья, купирование симптомов крапивницы, – позволяет выделить и исключить пищевой продукт, к которому больной показывает высокую чувствительность. В случаях, если продукт определен правильно и пациент с пищевой аллергией больше его не получает, заболевание переходит в стадию стабильной ремиссии. В качестве диагностики вместо проведения провокационных тестов, которые в России не сертифицированы, специалисты рекомендуют проводить «диагностическое введение продукта», которое, с одной стороны, рассматривается как вариант диагностики пищевой аллергии, с другой – как способ введения исключенного пищевого продукта после формирования у больного толерантности. Однако в момент возвращения пищевого аллергена в питание больной рискует вновь развить серьезную аллергическую реакцию, в связис чем пациент, в анамнезе которого отмечались такие реакции, должен во время проведения теста находиться под контролем специалистов. В последнее время врачи все чаще сталкиваются с проблемой гипердиагностики пищевой аллергии. В ряде случаев понять, почему больному не удается стабилизировать состояние, очень сложно. Оценить, что это: пищевая аллергия и неправильно выбранный для элиминации пищевой аллерген, или пациент не страдает пищевой аллергией, а имеет субъективные симптомы, связанные, например, с депрессией или тревогой – непросто. У отечественных специалистов сегодня нет дополнительных возможностей подтвердить или исключить в сомнительных случаях пищевую аллергию. На Западе этот вопрос частично решен. В случаях, когда необходимо подтвердить диагноз пищевой аллергии, и в случаях, когда врачи принимают решение вернуть продукт в рацион больного после развития к нему толерантности, специалисты используют провокационные тесты. Тесты позволяют с высокой достоверностью доказать наличие или отсутствие у больного аллергической реакции на пищу. Это наиболее точный способ диагностики пищевой аллергии. В клинических руководствах по пищевой аллергии описаны три основных оральных пищевых провокационных теста: открытый (Open Food Challenge – OFC), одиночный слепой (Single-Blind Food Challenge – SBFC) и двойной слепой плацебо-контролируемый тесты (Double-blind, placebo-controlled food challenge – DBPCFC). При OFC в момент проведения открытой пищевой провокации пациент и врач знают, какой пищевой аллерген и как анализируется. При проведении SBFC, одиночной слепой пищевой провокации, информацией о составе тестируемого продукта обладает только врач. При DBPCFC, двойной слепой плацебо-контролируемой пищевой провокации, ни пациент, ни врач не знают, в 4 какой пробе находится исследуемый пищевой аллерген. Во время оральных провокационных тестов, которые проводятся под строгим наблюдением врача, пациенту дают небольшое количество подозреваемого пищевого аллергена в возрастающих дозах в течение определенного периода времени, а затем несколько часов за ним наблюдают, чтобы увидеть, есть ли у него на этот продукт реакция. Из-за возможности появления тяжелых аллергических реакций оральные провокационные тесты выполняются только опытными аллергологами в кабинете врача или в медицинских центрах, где есть возможность незамедлительно оказать экстренную помощь больному. Важно помнить, что провокационные тесты не назначаются больным с наличием подтвержденной анафилактической реакции на исследуемый продукт! Перед проведением теста пациенты должны избегать приема исследуемых подозреваемых пищевых аллергенов по крайней мере в течение 2 нед. Прекращается также регулярный прием антигистаминного препарата. Тест проводится в первой половине дня для того, чтобы оставалось время для наблюдения за больным. При выполнении теста доза аллергена увеличивается постепенно, пока не достигается нормальный объем обычно принимаемой пищи, чтобы избежать ложноотрицательных результатов. Начинают тест с минимальной переносимой дозы, чтобы избежать развития выраженной реакции в самом начале провокации. Прирост дозы и интервалы между ними должны быть выбраны таким образом, чтобы предотвратить возникновение тяжелых реакций. Отрицательной проба считается тогда, когда съеденный максимальный объем продукта не провоцирует развитие каких-либо симптомов. Врачи наблюдают за пациентом на протяжении еще нескольких часов после завершения исследования, предупреждая развитие поздних аллергических реакций. Если врач подозревает, что больной не страдает аллергией, он выбирает открытый тест, если врач не может найти явную связь между полученными данными проведенного обследования и жалобами пациента, назначают SBFC или DBPCFC. DBPCFC и SBFC проводят при выявлении у больного с подозрением на пищевую аллергию низких уровней специфических IgE и при сомнительных данных, полученных во время опроса пациентов. Иногда мы не можем определить, на какой компонент пищевого продукта у больного возникает реакция, например, если он употребляет в пищу гамбургер. Иногда высокий уровень IgE к пищевому аллергену не совпадает с описанной больным историей болезни. С помощью этого теста можно различать конкретные пищевые аллергены, которые связаны с системными реакциями, и некоторые перекрестно-реагирующие аллергены пищевых растений, связанных с семейством белков 10 (PR10) и профилинов, способные вызывать умеренные симптомы – зуд во рту, ощущение жжения в полости рта и горла (так называемый «оральный симптом» при поллинозе). Данное тестирование более специфичное и чувствительное для диагностики аллергии на пищевые продукты, содержащие два вида аллергенов, например арахис и лесной орех, чем кожное тестирование и исследование уровней IgE к этим аллергенам. Однако этот метод не позволит определить, например, к какому из 4 специфических компонентов коровьего молока у пациента имеется чувствительность. Кроме того, DBPCFC проводят детям старшего возраста и взрослым в случаях, когда есть подозрение на то, что у больного возникает симптом не вследствие развития аллергической реакцией, а из-за его настроя на неблагоприятный 5 исход после приема определенного пищевого продукта. Ни пациент, ни исследователь не знают, содержит проверяемый продукт специфический аллерген или нет. Подозреваемый аллерген и плацебо будут спрятаны в пищевой матрице, состоящей из тех продуктов, которые, как правило, пациентом хорошо переносятся (например, в кусочке торта или в напитке). Данные литературы говорят нам о том, что во время проведения этого теста часто врачи сталкиваются со случаями возникновения реакции на употребление в пищу плацебо. Эти реакции сопровождаются субъективными симптомами, которые появляются через 2 ч после окончания процедуры или позже. Гораздо реже врач встречается с возникновением у больного острых реакций и объективных симптомов, подтверждающих наличие у пациента пищевой аллергии. Острые реакции появляются в первые 2 ч после проведения теста. DBPCFC дает окончательный ответ на вопрос: есть у данного пациента пищевая аллергия или нет. Однако даже он может сопровождаться как ложноотрицательными, так и ложноположительными результатами. К сожалению, при ложноотрицательных результатах больной имеет высокий риск получить аллергическую реакцию на употребление в пищу вроде бы неопасного для него продукта. Понятно, что процедура проведения теста не в состоянии в точности воспроизвести обстоятельства, при которых пациент испытывал неблагоприятные реакции. Это может отразиться на выводах, полученных при тестировании. При ложноположительных результатах больной столкнется, наоборот, с необоснованным исключением из его питания важных и вкусных для него продуктов, что может значительно снизить качество его жизни. Одно из условий проведений теста – тщательная проверка растворов на наличие определенных органолептических свойств продукта для оценки объективности проведенного исследования. Методы оценки органолептических свойств (тест треугольника) необходимы для проверки разработанных рецептов, используемых для DBPCFC. Методика проведения DBPCFC отличается в разных странах, иногда даже в одной стране в разных клинических центрах, поэтому на протяжении многих лет ее пытаются стандартизировать. К настоящему времени DBPCFC является «золотым стандартом» в диагностике пищевой аллергии, накоплен достаточный опыт его проведения, разработаны методы приготовления растворов, объем и кратность их введения, предупреждение и предотвращение возникновения возможных осложнений. Методика проведения DBPCFC подробно прописана во многих клинических руководствах. Детям грудного и раннего детского возраста DBPCFC не проводится в связи с тем, что в этом нет никакой необходимости. Для этого контингента больных вполне достаточно выполнять открытую пробу. Как показывает анализ литературных данных, абсолютно все провокационные тесты несовершенны. Мы не можем избежать ложноположительных и ложноотрицательных результатов, мы рискуем спровоцировать у больного во время проведения теста возникновение тяжелых реакций. Возможно, внедрение в медицину методов молекулярной диагностики позволит избежать проведения и DBPCFC, и SBFС, и других тестов. Так, обнаружение мажорных и минорных аллергенов, появление возможностей получить полную информацию о том, к какому компоненту белка (субъединице) сенсибилизирован организм, в 95% случаев приведет к объективной диагностике пищевой 6 аллергии и адекватной разработке элиминационных режимов без риска развития острых жизнеугрожающих аллергических реакций и необоснованных исключений продуктов из пищевых рационов. Методика проведения провокационных проб 1. Показания к проведению Согласно различным национальным и международным согласительным документам по диагностике ПА, применение ПП наиболее целесообразно в следующих случаях: • после острых реакций (крапивница, анафилаксия и т. д.) при неясных данных анамнеза и/или отрицательных результатах кожных проб и определения asIgE; • при хроническом течении симптомов (атопический дерматит, проявления со стороны желудочно-кишечного тракта – ЖКТ и т. д) с целью подтверждения диагноза при противоречивых результатах элиминационной диеты или положительном результате кожных проб и определении уровня asIgE ниже пороговых значений; • при уже установленной ПА с целью подтверждения развития толерантности, если есть основания предполагать ее наличие на основании результатов кожных проб и определения asIgE. Таким образом, ПП не заменяют стандартный протокол обследования пациента (тщательный сбор анамнеза, проведение кожных проб и определение asIgE, назначение элиминационной диеты), а являются лишь необходимым дополнительным шагом, используемым в строго определенных случаях с целью окончательного уточнения диагноза или расширения диеты пациента. Отдельно необходимо отметить подход, применяемый в Японии, согласно которому помимо вышеобозначенных причин ПП могут также проводиться по следующим показаниям: • подтверждение диагноза ПА (идентификация причинно-значимого аллергена, как уже употребляемого, так и не присутствующего в питании пациента); • верификация диагноза при младенческой форме атопического дерматита, ассоциированного с ПА; • установление конкретного количества продукта, вызывающего реакцию; • определение количества продукта, которое можно употреблять без риска реакции (низкая или средняя доза), а также оценка возможности развития толерантности (высокая доза). 2. Подготовка к проведению пробы Наиболее распространенным в мире подходом к подготовке проведения исследования является назначение диеты с элиминацией подозреваемого аллергена на срок не менее 14 дней. Пациенту также следует прекратить прием антигистаминных препаратов, агонистов или блокаторов β7 адренорецепторов (включая такие лекарственные формы, как глазные капли), а также других лекарственных средств, которые могут потенциально повлиять на возникновение реакции (например, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты). Время прекращения приема составляет не менее 5 периодов полувыведения препарата и является индивидуальным для каждого действующего вещества. Интересно, что подход к данному аспекту проведения ПП в Японии также имеет свои отличия. Полная элиминация «подозреваемого» продукта не проводится, напротив, пациенту рекомендуется прием данного продукта даже при наличии реакции на него. Продукт в таком случае должен приниматься в низких дозах или в менее «аллергенном» (термически обработанном) виде. 3. Выбор схемы дозирования продукта Несмотря на высокую степень стандартизации проведения провокационных проб, подходы к подбору общей дозы, а также схеме разделения общей дозы и временные интервалы между порциями отличаются в разных странах мира. Ниже представлена сравнительная характеристика протоколов, используемых для проведения ПП с молоком, куриным яйцом и арахисом в Японии, США и Европе. Обращает на себя внимание подход, используемый в Японии, где существует «ступенчатая схема» проведения ПП, согласно которой проведение обычной ПП является первой ступенью. Однако у пациентов с высокой вероятностью реакции (с высоким уровнем asIgE, наличием анафилаксии в анамнезе, а также с низкой минимальной дозой, необходимой для возникновения реакции) рассматривается проведение пробы с низкой дозой аллергена, которая в таком случае будет являться нулевой ступенью. Одной из важных проблем, с которой сталкиваются пациенты, страдающие ПА, является опасность случайной «встречи» с аллергеном при покупке продуктов в магазине. Во многих странах введена обязательная маркировка продуктов, на которой производитель обязан указать, содержится ли, и если содержится, то в каком количестве, в данном товаре конкретный аллерген. Уровень маркировки зависит от того, какое количество белка содержится в продукте и достаточно ли его для того, чтобы вызвать реакцию у человека, страдающего аллергией на данный антиген. Эта цифра рассчитывается математически, в том числе на основании результатов проведения ПП. При использовании стандартизированного протокола проводится анализ доз, на которые возникли реакции у пациентов, проходящих процедуру. После этого проводят подсчет минимальной дозы, вызывающей реакцию у 5% пациентов (ED05), и минимальной дозы, вызывающей реакцию у 1% пациентов (ED01). Также оценку минимальной дозы, вызывающей реакцию (minimal eliciting dose), целесообразно использовать при поиске подхода, сопряженного с наименьшим риском развития тяжелых реакций во время непосредственного проведения ПП. 4. Оценка результатов проведения пробы 8 Оценка результатов ПП проводится на основании клинических проявлений, которые можно разделить на объективные и субъективные. 5. Критерии прекращения проведения пробы Трактовка результатов и дальнейшая тактика в отношении пациента Согласно рекомендациям Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI) о проведении провокационных проб, причиной для прекращения ПП является возникновение одного или двух объективных симптомов. Возникновение одного или нескольких субъективных симптомов (покалывания/зуд в горле и во рту, ощущение удушья, тошнота, боли в животе) может быть основанием для прекращения пробы, если они возникли после приема не менее 3 доз продукта или сохраняются в течение не менее 40 мин. Окончательное решение о прекращении исследования принимает врач в индивидуальном порядке на основании оценки клинических данных и анамнеза пациента. При прекращении пробы на основании появления данных симптомов результат теста считается положительным, что говорит о наличии ПА у пациента. При достижении общей дозы пациент также остается под наблюдением медицинского персонала на 1–2 ч: если по прошествии этого времени не возникло никакой реакции, то проба считается отрицательной. При отрицательном результате теста пациенту следует избегать употребления данного продукта в течение суток на случай появления редких отсроченных реакций. По истечении 24 ч пациенту рекомендуется включение продукта в рацион питания на регулярной основе в объеме стандартной порции. Однако следует помнить об очень небольшой вероятности появления симптомов при употреблении продукта и после отрицательной пробы. В связи с этим пациентам и/или их законным представителям следует тщательно наблюдать за реакцией на последующее введение продукта, а также обратиться к врачу при подозрении на возникновение симптомов. При положительном же результате теста пациенту рекомендуется продолжить элиминационную диету с полным исключением виновного продукта из рациона питания. Согласно рекомендациям по диагностике пищевой аллергии Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), при отрицательной пробе пациент может включить продукт в свой рацион, при положительной пробе и объективных симптомах пациенту показано продолжение строгой диеты с исключением продукта. 9 Литература 1. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber Ket al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014; 69 (8): 1008–25. 2. Togias A, Cooper SF, Acebal ML et al. Addendum guidelines for the prevention of peanut allergy in the United States: Report of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2017; 139 (1): 29–44. 3. Федеральные клинические рекомендации по оказанию помощи детям с атопичеcким дерматитом. Союз педиатров России, РААКИ, 2023. 4. Кудрявцева А.В., Мингалиев Р.А., Богуславская Ю.А. Провокационные тесты при пищевой аллергии // Педиатрия. Consilium Medicum. 2017. 10