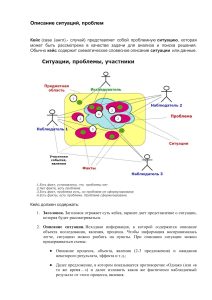

1. Составьте таблицу, в которой будут отражены особенности видов дискуссий. Виды дискуссий Свободные дискуссии Особенность вида дискуссии Здесь каждый выступает от собственного имени, выражает свою точку зрения, консолидируется или вступает в конфронтацию и противоборство с другими участниками в зависимости от сходства - различия заявленных позиций. Ведущий лишь задает общее направление обсуждения и побуждает участников к открытому, откровенному диалогу. Направленные дискуссии В отличие от свободных дискуссий здесь существуют спикеры, то есть люди, чья позиция заранее известна, кристализована. Спикеры могут выражать и представлять как личную, так и групповую точку зрения (например, позицию какой либо социальной группы, политической партии, профессионального сообщества и т.п.). Имя спикера и наименование его позиции наглядно отображается в виде табличек. Все остальные участники направленной дискуссии делятся на группы поддержки представляемых спикерами точек зрения. Совещание специалистов Всякое совещание преследует цель разрешения какой-либо проблемной ситуации, принятие решения по тому или иному вопросу, требующему обсуждения, учета различных точек зрения, сочетания интересов разных групп людей. Обычно совещание проводится руководителем. Как метод АСПО, совещание специалистов может быть использовано для подготовки будущих менеджеров и управленцев разного уровня, так и для исследования общественного мнения по актуальной для общества проблеме Обсуждение профессиональных и жизненных К профессиональным и жизненным казусам относят конкретные казусов ситуации, имевшие место в жизни или профессиональной практике того или иного человека. Они могут принимать форму проблемных или затруднительных случаев (ситуаций), инцидентов. Дебаты Дебаты имеют форму групповой дискуссии, участники которой разделены на два или три противоборствующих лагеря. Для обсуждения здесь берется реальная проблема или ситуация, не имеющая однозначного решения, например, автоназия, аборты, совмещение учебы с трудовой деятельностью и т.п. Ведущий самостоятельно или вместе с группой формулирует возможные варианты ее разрешения, которые представляются участникам на экране отображения. Метаплан Техника матаплана объединяет в себе элементы дискуссии и демократического принятия группового решения. Мозговой штурм Мозговой штурм'' (``мозговая атака'') как метод АСПО представляет собой разновидность групповой дискуссии, который характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором всех вариантов решений, гипотез и предложений, рожденных в процессе осмысления какой-либо проблемы, их последующим анализом с точки зрения перспективы дальнейшего использования или реализации на практике. Для работы с таблицей вы можете воспользоваться лекцией 2. «Виды дискуссий». 2. Опишите суть и значение проектного обучения. Проектный метод обучения – это метод, направленный на развитие творческих и познавательный процессов, критического мышления, умения самостоятельно получать знания и применять их в практической деятельности, ориентироваться в информационном пространстве Суть проектного обучения — в моделировании полного цикла работы над проектом, от замысла до его воплощения, как в реальной жизни. Однако учебный проект отличается от обычных рабочих проектов тем, что он призван в первую очередь решать образовательные задачи. А значит, он должен быть не только практически значимым, но и помогать учащимся приобретать новые навыки и компетенции, обобщать и систематизировать имеющиеся у них знания, давать им опыт продуктивной деятельности. Основные принципы метода проектного обучения — диалогичность, проблемность, интегративность и контекстность. Диалогичность предполагает вступление учащегося в диалог с собственным «Я» и с другими участниками проекта — так раскрываются особенности личности. Проблемность знаменует начало энергичной мыслительной работы, связанной с необходимостью решения заданной ситуации. Интегративность определяется наилучшим соединением давно сформировавшихся систем усвоения знаний и правил обучения. Контекстность подразумевает разработку проектов, близких к жизни учащихся, и осознание их важности для общества. Основная цель проектного обучения — научить детей находить решения без вмешательства взрослого. Учитель лишь мотивирует и направляет ребенка, в случае необходимости подсказывает, где найти нужную информацию. Кроме основной, у метода проектного обучения есть и другие цели: создавать мотивацию к обучению; привлекать каждого члена группы к самостоятельной работе; совершенствовать познавательные, организаторские, профессиональные и другие способности учащихся; повышать самооценку детей; развивать системное, критическое и аналитическое мышление; учить использовать полученные знания для решения, в т.ч. практических жизненных задач. Эффективность проектного обучения заключается в том, что учащиеся мотивированы на самостоятельную работу и поиск информации в разных источниках от библиотек до интернета. Они учатся распределять время и работать с полученными данными, организуют работу в группах и приобретают навыки коллективного или индивидуального принятия решений. 3. Дайте характеристику риторическим приёмам дискуссионной работы. Раскройте суть приёмов. В чём роль и позиция ведущего дискуссий. Риторический прием - это понятие, которое с точки зрения системного подхода к определению понятий считается наиболее общим (родовым) в кругу таких терминов, как троп, фигура речи (риторическая фигура, стилистическая фигура), стилистический прием Организация дискуссионной работы является важнейшей задачей ведущего. Она предполагает активизацию участников и управление ходом обсуждения или организацию полемики в группе участников дискуссии. Прежде всего, активизация обеспечивается выбором темы (проблемы) и ее формулировкой. Обычно тема дискуссии обозначается заранее, что позволяет участникам определить свое отношение к предмету обсуждения, при необходимости подготовиться. Если тема интересна участникам, то их активность изначально будет достаточно высокой. Но и традиционным, даже банальным темам можно придать актуальность. Для этого ведущий может попросить участников вспомнить случаи из собственной жизни или практики, так или иначе касающиеся обсуждаемых вопросов, может сам привести ряд красноречивых, даже шокирующих, примеров, может выбрать одного - двух участников, к кому будет массированно обращать целый град вопросов, вызывающих у них бурные эмоции. Можно поочередно обращать вопросы к тем участникам дискуссии, чьи отношения являются напряженными или конкурентными, или чей жизненный опыт сильно разнится. Это будет особенно эффективно, если эти участники являются неформальными лидерами группы или стремятся к занятию данной позиции. Активизировать эмоциональные и когнитивные процессы обучающихся можно и простыми организационными приемами, такими как персональное обращение (А что вы думаете по поводу услышанного? Как бы вы поступили (отреагировали) на это? Нам было бы интересно узнать ваше мнение по данному вопросу и т.п.), сегментирование, когда все участники разбиваются на небольшие группы в соответствии с их местом расположения (рассадки) (сектор справа от меня, сидящие в первом ряду и др.), установление очередности выступления, сокращения времени, отводимого на выступления участников. Формулировка темы дискуссии может содержать в себе вопрос, особенно если обсуждение касается морально-нравственных, этических проблем. Название дискуссии может содержать речевые формы и обороты, характерные для языка и в целом субкультуры участников. Яркость и образность, сжатость и метафоричность также могут оказать положительное влияние на интерес к предмету дискуссии и повысить активность участников. Для того, чтобы интерес не угасал, полезно ограничить общее время дискуссии. Оптимальными временными параметрами считаются 30-40 минут. Если дискуссия является лишь частью занятия, то достаточно отвести на обсуждение 5-15 минут, правда, сложно ожидать, что они будут спонтанными лучше заранее предложить кому-либо выступить. Эффективность дискуссия напрямую зависит от остроты спора, а он состоится лишь в том случае, если участники готовы отстаивать, а не просто выражать разные точки зрения. Искусство ведения полемического спора давно изучено наукой, называющейся риторика. Законы или правила риторики обеспечивают победу в споре, а словесным баталиям придают особую красоту и изящество. При необходимости ведущий дискуссии может ознакомить участников с этими правилами до начала или по ходу работы Многие риторические приемы, такие как сравнения, метафоры, повторы, аллегории, дают возможность в наибольшей степени раскрыть тему речи, а также превратить речь в живое, интересное и понятное для аудитории выступление. Существует ряд наиболее распространенных и максимально эффективных риторических приемов, умение пользоваться которыми крайне пригодится каждому оратору. Это такие приемы, как: Сравнение и метафора Сравнение – это один из главнейших приемов ораторского искусства, используемый настолько часто, что многие даже не задумываются о нем как о какой-то особой фигуре речи. Этот прием позволяет представить абстрактное наглядно, что бывает особенно полезно, когда необходимо донести до слушателя числовую информацию. Например, если сообщить кому-то, что одна из самых крупных во Вселенной звезд VY Большого Пса имеет диаметр в два миллиарда километров, вряд ли обычный человек сможет представить, насколько это много. Совсем другое дело, если сравнить эту величину с чем-нибудь понятным и всем известным – например, горой Эверест. Так, если принять размер звезды за размер Эвереста, то Земля окажется не больше мячика для гольфа. И то, и другое может представить себе каждый. Под сравнением также подразумевается и более простой прием уподобления одного предмета или явления другому по общему признаку с использованием сравнительных оборотов или союзов будто, словно, точно, как. Довольно близок к сравнению такой риторический оборот, как метафора, заключающийся в употреблении слов в переносном значении на основе аналогии, сходства или сравнения. Метафоры широко используются в литературе. Пример: «Это не человек, а какие-то погребальные дроги (И.Бунин)»; «Любовь – пьянящее вино (Пушкин)». Повтор Повтор – еще один распространенный ораторский прием, широко используемый в публичных выступлениях. Часто бывает так, что слушатель даже ненадолго отвлекся, вспомнил о доме, о незаконченных делах, о девушке, о чем-то еще, и в этом момент может прозвучать важная, возможно даже одна из ключевых мыслей, без которой все остальные рассуждения оратора останутся не вполне понятными. Поэтому наиболее важные положения желательно так или иначе повторять. Мысли, повторенная дважды, намного лучше усваивается, даже если никто не отвлекался. Кроме того, повторение какой-либо мысли способствует ее закреплению в сознании слушателей, позволяет при правильном использовании сделать речь оратора более убедительной. Повторы могут быть дословными, варьируемыми, расширенными и частичными. Дословные повторы применяются относительно редко – в основном для цитирования и акцентирования внимания на какой-либо фразе. Чаще встречаются варьируемые повторы, когда сказанное ранее повторяется другими словами, а также расширенные – когда при повторении мысль развивается. Противоположность расширенного повтора – частичный повтор, или обобщение, позволяющий подытожить сказанное ранее. Очень часто в результате использования не дословных повторов психологически кажется, что оратор смог в подтверждение своего тезиса привести несколько аргументов (хотя с логической точки зрения – аргумент был один:). Риторический вопрос Риторический вопрос – это вопрос, ответ на который известен заранее или же дается самим спросившим. Использовать данный оборот следует только тогда, когда аудитория полностью разделяет мнение выступающего, иначе эффект будет лишь негативным. Помимо риторического вопроса, также существует риторическое восклицание и риторическое обращение. Существуют и так называемые цепляющие вопросы, когда оратор задает какой-нибудь вопрос аудитории или конкретному слушателю и затем ждет – ответят ему или нет. Здесь важно не давить на слушателей, не обижаться на то, что, по мнению оратора, слушатели какие-то не активные. Ответят на вопрос – хорошо. Не ответят – ничего страшного (к такому варианту развития событий оратор готов и не испытывает каких-либо недобрых чувств или эмоций к своим слушателям). В этом случае оратор сам на него спокойно, без тени смущения отвечает. Так завязывается общение со слушателями, которое намного лучше, чем простое озвучивание текста выступления. Аллегория Представляет собой выражение отвлеченного понятия через конкретный образ. Например, в животном эпосе ягненок служит олицетворением кротости, муравей – трудолюбия, осел – упрямства и т.п. В риторике аллегория – это довольно сложный прием, требующий от оратора мастерства и хорошей подготовки. Призыв Призыв – это весьма распространенный риторический прием, заключающийся в обращении к аудитории с воззванием к чему-либо. Призыв хорошо работает в том случае, если слушатели положительно относятся к личности оратора и его идеям, однако использовать такой прием слишком часто не рекомендуется. 4. Напишите небольшое эссе на тему кейс-метода. Отразите этапы метода, преимущества и недостатки. Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах. Соответственно, решить кейс — это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти оптимальное решение. Врач решает кейсы каждый раз, когда ставит пациенту диагноз и назначает лечение. Юрист решает кейс, разбираясь в перипетиях дела и предлагая клиенту наилучший выход. Менеджер решает кейсы на всех этапах бизнес-процесса: какой продукт запустить, где его продавать, как привлечь покупателей, каких поставщиков и партнеров выбрать. Отличительные особенности кейс-метода описание реальной проблемной ситуации; альтернативность решения проблемной ситуации; единая цель и коллективная работа по выработке решения; функционирование системы группового оценивания принимаемых решений; эмоциональное напряжение учащихся. Преимущества и недостатки кейс-метода Преимущества Наглядность С помощью кейса можно погрузить в контекст ситуации с ее многочисленными условиями, которые могут повлиять на решение задачи. Например, в маркетинговом кейсе будет рассказано, что за бизнес у клиента, какая специфика у его бизнеса и как это может повлиять на цели клиента. Передача практического опыта Кейсы, основанные на реальных ситуациях, демонстрируют поведение специалиста в том или ином случае. Какие задачи поставил перед собой исполнитель и как он пришел к их выполнению. Формирование насмотренности Изучение большого количества кейсов с разными исходными данными расширяет кругозор читателя. Благодаря этому у читателя формируется собственное виденье ситуации, которое комплексно складывается из изученных работ. Недостатки Опыт из кейса может не сработать Подобные ситуации часто возникают в случае с маркетинговыми кейсами, когда они становятся неактуальными из-за изменений во внешней сфере. Например, заказчик нашел кейс, в котором детально описывается продвижение аналогичного бизнеса с помощью контекстной рекламы в Яндексе. В кейсе указана одна цена за конверсию, но из-за отключения контекстной рекламы Google, все конкуренты стали расходовать больше бюджета в Яндексе. Из-за перегретой ниши цена клика возросла, из-за чего не получится достигнуть результата, полученного в кейсе. Кейс может привести к неверным выводам Читатель может неправильно интерпретировать результат, полученный в кейсе, что приведет его к нерациональным действиям. Например, владелец фирмы магазина стройматериалов увидел кейс о успешном продвижении магазина схожей тематики в соцсетях. Владелец магазина последовал примеру из кейса, запустил продвижение магазина в соцсетях и получил некоторый результат. При этом, владелец не учел, что у магазина из кейса исправно работали остальные каналы продвижения, а у владельца эти каналы не были развиты. Рентабельнее было бы вложить этот же бюджет в SEO-оптимизацию сайта, которая в долгосрочной перспективе принесла бы большую прибыль. № п/п 1. Знакомство с конкретным случаем 2. Понимание проблемной ситуации принятия решения 3. Обсуждение: обсуждение возможностей альтернативных решений Резолюция: нахождение решения в группах Диспут: отдельные группы защищают свое решение Сопоставление итогов: сравнение решений, принятых в группах 4. 5. 6. ЭТАПЫ Гаврилов Никита Евгеньевич ЦЕЛЬ ЭТАПА Поиск: оценка информации, полученной из материалов задания и самостоятельно привлеченной Научиться добывать информацию, необходимую для поиска решения и оценивать ее Развитие альтернативного решения Сопоставление и оценка вариантов решения Аргументированная защита решений Оценить взаимосвязь интересов, в которых находятся отдельные решения