ФАРМАКОЛОГИЯ

Под редакцией

профессора Р.Н. Аляутдина

6-е издание, переработанное и дополненное

ее том

Цель образовашт должна быть скор 8

думать:

чем

чем

ть,

дума

O

что бы учить нас, как

Жан-Жак Руссо

Ф ар~ r аколоrия относ ится к

раз ви­

чи слу наиболее ди намично

ав­

щи хся д исциплин , поэтому

ваю

д собой

торы учебника ставят пере

стройную

задачу создать у читателя

й, меха­

путе

ных

мож

к а ртин у воз

лекар­

ия

йств

моде

взаи

ни з мов

ктурами

стру

со

тв

редс

с

нных

стве

организма .

Н аш опыт пок аз ывает, что

а­

большое количество наименов

тов

ний лека рственных пр е пара

студентов

отвлекает внимание

от

задачей авторы

Вот почему своей основной

концептуального обучения.

енных средств,

рств

лека

твия

дейс

ов

механизм

ВИдЯТ подробное освещение

х препаратов являются

ктеристика лекарственны

а наименования и хара

составляют базу, на

у . Механизмы действия

лишь иллюстрацией к этом

х фармако­

ципа

ставление о важнейших прин

которой развивается пред

терапии.

м планом и

твии с современным учебны

Учебник построен в соответс

енных средств , за­

основных группах лекарств

содержит информацию об

едены не зарегистри­

ийской Федерации. Прив

регистрированных в Росс

современные высоко­

ент написания учебника

рованные в России на мом

е средства (отмечены значком

эффективные лекарственны

i'). Некоторые

ь которых обсуждается

препаратов, эффективност

группы лекарственных

ы в учебнике в связи с

еден

прив

,

)

кие средства

(например , гомеопатичес

чной сети . За неболь­

дятся в обращении в апте

тем, что по-прежнему нахо

ародные непатенто­

нике приводятся междун

шим исключением , в учеб

ния лекарственных

ванные наименова

средств.

нстрации по­

переработано с целью демо

Настоящее издание учебника

ьной степени

ител

знач

В

и.

наук

й

огическо

следнихдостижений фармакол

ствам, фармакологии

енные психотропным сред

обновлены главы, посвящ

биотикам

ствам, анти

емы , гормональным сред

сердечно-сосудистой сист

и против

м.

оопухолевым средства

Репад Николаевич Аляутдип

ФАРМАКОЛОГИЯ

Под редакцией

профессора Р.Н. Аляутдина

6-е издание, переработанное и дополненное

Министерство науки и высшего образования РФ

Рекомендовано Координационным советом по области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для использования

в образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные

образовательные программы высшего образования уровня специалитета

по направлениям подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 33.05.01 «Фармация»

Регистрационный номер рецензии 1006 от 20 февраля 2020 г.

Москва

~ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

~ «ГЗОТАР-Медиа))

2020

01-УЧБ-3497

УДК615.1(075 . 8)

ББК 52.8 lя73

Ф24

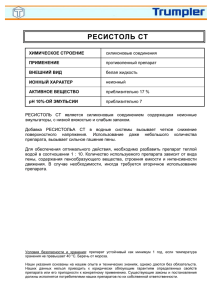

На обложке представлены портреты великих ученых - А. Флеминга,

Парацельса, В.В. Николаева, Ф. Сертюрнера, В.В. Закусова, внесших

огромный вклад в развитие фармакологии .

Рецензенты:

Спасов А . А . - д-р мед. наук, проф . , акад . РАН , зав . кафедрой фармакологии

Волгоградского государственного медицинского университета;

Косолапов В. А. -

д-р мед. наук, проф . кафедры фармакологии Волгоград­

ского государственного медиuинского университета .

Ф24

Фармаколоrня : учебник/под ред . Р . Н. Аляутдина . - 6-е изд ., перераб . и

Москва : ГЭОТАР-Медиа , 2020. - 1104 с. : ил . - D01 : 10.33029/9704-

доп . -

5606-4-РНА-2020-1-1104 .

ISBN 978-5-9704-5606-4

Учебник состоит из двух частей . В первой части « Общая фа рм а кол огия ,, от­

ражены основные закономерности, определяющие влияние к а к л екарственн ого

средства на организм , так и организма на лекарство , раскрыты о с новны е п о­

нятия - фармакокинетика и фа рмакодинамика. Обсужда ются общие про бл емы

побочного и токсического действия фармакотерапии . Включены та кже совре­

менные представления о регуляции оборота лекарственны х преп а ратов.

Вторая часть « Частная фармакология • содержит информацию о б осн о вны х

группах лекарственных средств и лекарственных препаратах, 1i а ибол ее широко

применяемых в отечественной медицинской практике , с учето м принятой фа р­

макологической классификации . В большинстве гла в и зл ожены краткие с веде­

ния о патологии и биохимии , необходимые для понимания механизмов действ11я

лекарственных препаратов.

В соответствии с современными требованиями к учебной и справочно й ли ­

тературе в учебнике приведены международные непатентова нные на~.1менования

лекарственных препаратов , иногда их основные синонимы (торговые назва ния )

даны в скобках .

Издание предназначено студентам фармацевтических и лечебных факульте­

тов медицинских вузов.

УДК 615. 1(075.8)

ББК 52.8 lя73

Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа « ГЭОТАР-Медиа» .

Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого из­

дания не могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская

группа «ГЭОТАР-Медиа» .

ISBN 978-5-9704-5606-4

© Коллектив авторов, 2020

© ООО Издательская группа • ГЭОТАР-Медиа • , 2020

© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа• ,

оформление, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторс кий кол л ектив . . ... .. .. . . . .. . . . .. . . .... . .. . .. . .. . . . .. .. 13

Список сокра ще ни й и условных обоз н а чений

.. .. . . ... . . .... .... 15

Вв еде ние .. . . . . . . .. ..... . .. . . .. .. . . . . . .. .. ... . .. .... . . .... . . . 18

Пр едмет , зада чи и методология ф а рм а кол огии

. ... . .. . . .. . . . . .. 18

И сто ч н ики п олучен ия ле к а р с тв е нных в е ществ . ... . ..... . . . . .. . 19

Э та пы со зд а н ия н о вы х ле ка р ственных средств

. . ... . . . .. . .. . . . . 19

Исто ри я оте ч естве нно й ф а рмакологии ..... . . . .. .. . .. .... . .. . . 26

Н аз в а ния лека р стве нны х ср едств .. . ... . . . . .. .... . .. . ...... . .. 37

Кл асс и фика ции ле к а рст в е нны х ср едств .. .... . .. . .. ... . . . ... . . 39

ЧАСТЬ 1. О Б ЩА Я ФАРМАКОЛОГИЯ . . ... . . . . .. .. ... .. . . . .. . .. .41

Гл ава 1. Ф а р ма к ок ин ет ик а

. . ..... . ... .. . . .. . . ....... . ... .. . . . .42

1. 1. Тр а нсцеллюля рны й тр а нспорт л ека рственных веществ . .... .42

1.2 . П а р ,щелл юля рный тр а н с порт л екарственных веществ . ... . .. 51

1. 3. В сасыва ни е ле к а р стве нны х веществ . . . . . ..... . ... .. . . . .. .. 53

1.4. Расп р еделе ни е л е к а рст ве нных веществ в органи з ме .. . . . .... 70

1.5. Де п о ниро ва ние лек а рст венны х веществ в организме . . . . ... .76

1.6. Би отра нсформ а ция лекарстве нных веществ .... . . . . .... . .. . 79

1. 7. Выв еде ни е л ек а рственных ве ществ из организма .. . . . . .. .... 91

1.8. М атема ти че с ко е модел иро ва ние фармакокинетических

процес со в ..... .. .. .. . ... . . . . ...... ... . . .. .. ... .. .. .. .. .97

1.9. Опти м и за ция дозиров а ния лекарственных веществ . . . ... . .. 105

Те стовые вопросы и з адани я . ... .... . . . . . . . ... .. . . ... .. . .. . . 108

Глава 2. Ф а рмакодин а мика . . .. .. ... ....... . . .... . . . . .. .... ... 110

2. 1. Ф а рмакологические э ффекты, л окализация и м ехани з мы

действия лекарственны х веществ .. .... . . . . . . ... .. . .. ... .. 110

2.2. Виды действия лекарственных веществ ..... . . . . . .. .. . . . . . 128

Тестовые вопросы и зада ния . .. . . . . . ... . . ... .... . . . . .. . .... . 130

Глава 3. Влияние различных ф а кторов на фар ма кодинамику

и фармакокинетику лека рственных веществ . .. . . . .. . . . . . 132

3.1. Свойства лекарственных веществ . Лекарственные формы . . . 132

3.2. Свойства организма . .. . . . . . .. .. . . . . ... . .. ... .... . ... . . . 135

3.3 . Режим назначения лекарственных веществ . . . . . .. . .. . . ... . 139

3.4. Хронофармаколоrия .. . ..... . . ...... .. .. . . . . .. . .. . .... . . 147

Тестовые вопросы и задания . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . ... 150

Оглавление

4

Глава 4. Понятие о фар м акопрофила ктике и фармакотерапии .

Виды лекарственной терапии . . . . .. ....... . . . . ...... .. . 151

Тестовые вопросы и задания . . .... . . .. ..... . .. . . . . .. . .... . . . 152

Глава 5. Побочные и токсические действия лекарственных

веществ . . . ... . . . . . ... . .... . . . . . . . .. . .. ... . .. . . . . ... 153

5.1 . Побочные дей ствия лекарственны х веществ . . . . ......... .. 153

5.2. Токсические де й ствия лекарственных веществ .. ..... . .. . . . 154

Тестовые вопросы и задания .. .. .. .. . .. . . ... . .. . . . .. . .. ... . . 157

ЧАСТЫI. ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . . . 159

Нейротропные средства

. . . .. .... .. ... . .. . .. . ..... . .. . . .. . . . . . 159

Средства, вл ияющие на п ериферическую нервную си стему . .. .. . . . . . 159

Средства, действующие на афферентную иннервацию . ... . . .. . . . . . 160

Глава 6. Средства , уг нетающие афферентну ю инн е р вацию

. . . .... 161

6.1. Местноанестезирующие средств а (ме стные ане стет и ки) .. .. 16 1

6.2. Вяжущие , обволакивающие и адсорбирующи е ср едств а . . .. . 172

Тестовые вопросы и задания . . . . . . . ... .... .... . .. . ... . .. .. . . 175

Глава 7. Средства , стимулирующие оконч а ния

афферентных нервов . . .. . . .. . ... ... .. .. . . . . . ... .. . . .. 177

Тестовые вопросы и з адания .. . ... .. . .. ... ... . .... . . .. . . .. . . 179

Средства, действующие на эфферентную иннервацию . ... . . . . . . . .. 18 1

Глава 8. Средства , действующие на холинергически е син а п с ы .. .. 186

8.1. Средства , стимулирующие холинергически е синапсы . . .. .. . 188

8.2. Средства , блокирующие холинергические син а псы . . . . . . . . . 209

Тестовые вопросы и задания . . . . .. . . ... ... . . .. ... . . . . ...... . 231

Глава 9. Средства, действующие на адренерги ческие

синапсы ... . . .... .. . ... . .... . . ...... .. . . . .. . . . .. .. .. 234

9. 1. Средства , стимулирующие адренергические синапсы . .. . . . . 237

9.2. Средства, блокирующие адренергические синапсы .. . ... . . . 258

Тестовые вопросы и задания . . . . . .. ... . . . .. .... . ... . .. . . . . .. 283

Средства, влияющие на центральную нервную систему . .. . . .. . . .. . 285

Моноамины . . . ....... .... . ..... . ... . ... .. .. .. . .. . ......... 285

Дофамин . .. . .... . . . .... .. .... . .. . .. . . . .... .. .. . . . ........ . 286

Норадреналин . . ... .. .... .. . . .... . .. ... . . .. . . . .. . . .. ... .... . 286

Серотонин (5-гидрокситриптамин) . . .. .. .. . . .. .... . . . .. ..... . 286

Ацетилхол ин .. ... . .... .. .. ..... . . . . .. . . ... ... ... . . . . .. . . .. 287

Аминокислоты . . . . . . . .... .. . . .. . . . . . . . . .. ....... . . .. . .... . . 287

Пептиды .. .. . . . . .. . . .. . ... . . .. . . . .. . . . . ... . . .. .. . ...... .. . 289

Оглавление

5

Глава 10. Средства для наркоза (общие анестетики) .............. 291

10.1. Средства для ингаляционного наркоза .. . . ..... ...... .... 292

10.2. Средства для неингаляционного наркоза . . .... .......... . 297

Тестовые вопросы и задания ....... . ................... . .... 301

Глава 11. Снотворные средства . . .. .. .... ... . . . . . .. . . ... . ...... 303

11. 1. Снотворные средства с ненаркотическим типом

действия .... .. .... . ... .. ...... . . ... . ..... .... ... ... . . 305

11 .2. Снотворные средства с наркотическим типом действия .... 311

Тестовые вопросы и задания . . ..... ...... . ... .. ......... . ... 315

Глава 12. Противоэпилептические средства ... . .... .......... ... 317

12.1. Блокаторы потенциалзависимых натриевых каналов .... .. 320

12.2. Средства , повышающи е эффективность

ГАМК- э ргической системы .. .. .... .. .... . . ......... . .. 323

12.3. Сред ств а, влияющие на выделение медиаторов

из пресинаптических окончаний . . . .. .... ... . . .. .... .... 326

12.4. Средства , угнетающие действие возбуждающих

аминок ислот .............. .... .. .... ................. 327

12.5. Активаторы калиевых КУ7 (KCNQ 2 и 3) каналов ..... .. . . 327

12.6. Блокаторы кальциевых каналов Т -типа ............ .. .. . .328

12.7. Средства, обладающие комбинированным действием . . . ... 328

Тестовые вопросы и задания .. ................... . . ... . . . ... 330

Глава 13. Противопаркинсонические средства ... . . ............. 332

13. 1. Средства , стимулирующие дофаминергическую

передачу .... . ... .. .. ... . . . ..... .. .. . .... . . . ...... . . .. 334

13.2. Средства, угнетающие холинергическую передачу .. ... . .. . 340

Тестовые вопросы и задания . . ..... .... . . .. ..... .. ......... . 340

Глава 14. Аналгезирующие средства (анальгетики) ............... 342

14. 1. Средства преимущественно центрального действия .. . ... . 345

14.2. Аналгезирующие средства преимущественно

периферического действия (нестероидные

противовоспалительные средства) .. .. .... . . . . .. .. ... . ... 358

Тестовые вопросы и задания .. . .. . .... . . ... ..... .. ...... .. . . 359

Глава 15. Психотропные средства

. . ... .. . .. .. . . . .. . . .. ... . .. . . 361

15.1. Антипсихотические средства .... .. . .................... 361

15.2. Антидепрессанты . ... ... ... .... . .. ...... . . . .... .... ... 375

15.3. Нормотимические средства (соли лития) ... .. . .. . ... . .. . . 385

15.4. Анксиолитические средства (транквилизаторы) . .. . . . . . . .. 386

15.5. Седативные средства ... .. .. .. . .... . . .. . ..... ... ... . .. . 390

6

Оглавление

15.6. Психостимуляторы ... .. ... . .. ... .. ...... . .......... ... 392

15. 7. Ноотропные средства ....... . ........ . .. . .............. 396

Тестовые вопросы и задания .. .......... . . .. .. . ... . ......... 398

Глава 16. Аналептики . . ...... . .............................. .402

Тестовые вопросы и задания . .... . . .... ... .. . ..... ..... .... .405

Средства, влияющие на функции исполнительных органов и систем .. .406

Глава 17. Средства , влияющие на функции органов дыхания ..... .406

17 .1. Стимуляторы дыхания ........... . .. ... . .. . . .... ...... . 407

17.2. Противокашлевые средства .................. ..... ..... 408

17.3. Отхаркивающие средства .. ... .... . . ... .. ............. .411

17.4. Средства , применяемые при бронхиальной астме . . .. .... .417

17 .5 . Средства , применяемые при хронической

обструктивной болезни легких . ... .. . .. ....... .. .. . ... . .43 1

17 .6. Препараты сурфактантов ....... . . . ....... . .. .. . ... . . .. .435

Тестовые вопросы и задания ................ ... . . . . ... . ..... 436

Средства , влияющие на серде'lно-сосудистую систему . . . . .. ... .. . .439

Глава 18. Антиаритмические средства ....... . ........ . ...... .. .440

18.1. Класс 1 - блокаторы натриевых каналов .......... . .. . .. .450

18.2. Класс 11 - 13-адреноблокаторы ... ... . .... . ........ . .... .457

18.3. Класс 111- блокаторы калиевых каналов ... . . ........... 458

18.4. Класс IV- блокаторы кальциевых каналов ........ .. . .. . .460

18.5. Другие средства , применяемые при тахиаритмиях

и экстрасистолии . .... .. ... .. ...... ... ... ..... .. ... .. .462

Тестовые вопросы и задания . . .. .. .. ... . .. ... ......... .. . .. .465

Глава 19. Средства , применяемые при ишемической

болезни сердца ........... .. . .... . ....... ...... . .... 466

19.1. Средства , применяемые при стабильной стенок а рдии

(антиангинальные средства) .. . .. ... .. . . . .. . . .... . . .. . . .468

19.2. Средства, применяемые при остром коронарно м

синдроме ........ . . .. .. . ... .. ....... ..... . . .... .... . . .485

Тестовые вопросы и задания .. .. . .. . ..... .. .... .... .. . .. ... .486

Глава 20. Средства, применяемые при артериальной

гипертензии (антиrипертензивные средства) ...... . ... .488

20.1 . Антиrипертензивные средства нейротропного

действия .. .... ... ...... .. .. . .... . .... .. ... ..... .. . .. .490

20.2. Средства, снижающие активность

ренин - ангиотензиновой системы . ... .. ... ............. .499

20.3 . Антигипертензивные средства миотропного

действия . . ............ .. .... ... ........... . . ... . .... . 504

Оглавление

7

20.4. Мочегонные средства (диуретики) ..... .... ............. 509

20.5. Комбинированное применение

антигипертензивных средств .. .... .. .......... . ... ..... 512

20.6. Средства для купирования гипертензивных кризов ... . ... . 513

Тестовые вопросы и задания ...... . .... ... .................. 514

Глава 21. Средства , повышающие артериальное давление

(гипертензивные средства) . .. . . .... . ............ .... . 516

Тестовые вопросы и задания . . .. ... ...... .. ...... . .......... 517

Глава 22. Средства , увеличивающие сократимость миокарда.

Средства , применяемые при сердечной

недостаточности . . .. .. ...... .. .... . ... . .. .. .... . . .. . 519

22. 1. Кардиотонические средства .. . .. . . . . . .. . ... . ... ... . . ... 519

22.2. Средства , применя е мые при сердечной

недостаточности .... . .... ...... . . . .. ... . . .......... . ... 532

Те сто в ые вопросы и задания . . . . .... ... .. . . . . .. ... ... ... .. .. 543

Глава 23. Средства , применяемые при нарушении мозгового

кровообращения ...... . ........... . ......... . ...... . 545

23.1 . Бл ок аторы кальциевых каналов . . . . .. . . . . . . ............. 546

23 .2. Производные алкалоидов барвинка ... . .. .. . .. .. . . . .. . . . 548

23 .3. Производные алкалоидов спорыньи ... . .... ... . ...... . .. 548

23.4. Производные НИКОТИНОВОЙ кислоты .... . ... .. . . . ... . .... 549

23.5. Производные ксантина ... . ... . . . . ...... . .. .. . ..... .... 549

23.6. Средства , применяемые при мигрени ...... . . . . . . . . . ..... 551

Тестовые вопросы и задания . .... ...... . .... .. . . . . .. . . . .. . . . 552

Глава 24. Средства , применяемые при атеросклерозе . . . . . ....... 554

24.1 . Гилолипидемические средства

(антигиперлипопротеинемические средства) ... .. ... . . ... 560

24.2. Антиоксиданты ............. .... . .. . .. . .. . ... . ........ 571

Тестовые вопросы и задания . . .. .. .... . ...... .. .. . . . . .. ..... 572

Глава 25. Ангиопротекторы .. ... . .. . . . . . . . .. .... . . ... ..... .. . . 574

Тестовые вопросы и задания ... .. . . .. .. .... ........ ....... . . 578

Средства, влияющие на систему крови ..... . . .... .. . . . ..... .. ... 579

Глава 26. Средства , регулирующие кроветворение ... . . ......... . 579

26.1. Средства, влияющие на эритропоэз .. .. ... ... ... .. ...... 579

26.2. Средства, влияющие на лейкопоэз . .. . .... . .... .. .. . . . .. 585

26.3. Средства, влияющие на образование тромбоцитов ........ 586

Тестовые вопросы и задания ...... . . . . .. . .. . . ... .. . . . . . . .... 587

Оглавление

8

Глава 27. Средства, влияющие на гемостаз

и тромбообразование ..... .. ... .. .................. . 588

27 .1. Средства, снижающие агрегацию тромбоцитов

(антиаrреганты) ....................................... 592

27.2. Средства, влияющие на свертывание крови ..... . ......... 61 l

27.3. Средства, влияющие на фибринолиз ........ . .. . . ........ 630

Тестовые вопросы и задания ........... .............. . ...... 635

Глава 28. Мочегонные средства (диуретики) .................... 637

28. l. Средства, влияющие на функцию эпителия почечных

канальцев .. ... . ...... . ........ . ....... .... ......... .. 640

28.2. Осмотические диуретики .. .. . ... .. ... .... .. . ...... .. . .. 648

28.3 . Другие диуретики ........... ........................ .. 649

Тестовые вопросы и задания . . ... . .... .. .. .. .. ....... .. ..... 651

Глава 29. Средства , влияющие на тонус и сократительную

активность миометрия ......... . . ... .. ... . ... . . . ... . 652

29.1. Средства, повышающие тонус и сократительную

активность миометрия .. . .. ....... ........... . ..... . ... 653

29.2. Средства, снижающие тонус и сократительную

активность миометрия .... .. ... .... ..... ...... ...... . .. 657

29.3. Средства, понижающие тонус шейки матки . . .... . ....... 660

Тестовые вопросы и задания . . ....... ....... .. .. .. ..... .. . .. 660

Глава 30. Средства, влияющие на функции органов

пищеварения ............................. . . .. ...... 662

30.1. Средства, влияющие на аппетит . ...... .. .... .. .... . . . ... 662

30.2. Рвотные и противорвотные средства ..... . .. .. ..... .. . ... 667

30.3. Антацидные средства и средства, понижающие

секрецию пищеварительных желез

(антисекреторные средства) .. .. .. .. .. ..... ..... . ....... 672

30.4. Гастроцитопротекторы .... . .............. . ..... . . . . ... 678

30.5. Средства, используемые при нарушении

экскреторной функции желудка, печени

и поджелудочной железы ........ ... . ........ ......... .. 680

30.6. Ингибиторы протеолиза .......... . ..... .. .......... . .. 682

30.7. Желчегонные средства . . .... ... ...... ............ ... . .. 683

30.8. Гепатопротекторные средства .......................... 686

30.9. Холелитолитические средства .. ....... . ..... . ....... ... 687

30.10. Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

и прокинетические средства ........................... 688

g

Оглавление

30.11. Слабительные средства .............................. .688

30. 12. Антидиарейные средства .............................. 693

30. 13. Средства, восстанавливающие нормальную

микрофлору кишечника .............................. 694

Тестовые вопросы и задания ................................ 695

Средства, регулирующие процессы об.мена веществ ... . ......... .. .696

Глава 31. Препараты гормонов, их синтетических заменителей

и антагонистов .. .. ..... ..... .... . ............. ... . . 696

31.1 . Гормональные препараты пептидной структуры ... ..... . .698

31 .2. Гормональные средства стероидной структуры ..... ....... 736

Тестовые вопросы и задания . .. . . .. .. ...... ....... .. ... . . . .. 772

Глава 32. Витамины .. .. .. ...... . .. .. . .............. .. ... . ... 775

32.1. Преп а раты жирорастворимых витаминов .. ......... . . ... 779

32.2. Препараты водорастворимых витаминов ......... . . ... .. . 783

32.3. Витаминоподобные вещества . ... ..... . .. . . . .. .. ... .... . 788

32.4. Растительные витаминные препараты ..... . . ....... .. ... 788

32.5. Витаминные препараты животного происхождения . .... .. 788

32.6. Поливитаминные препараты . .. . . . . ... .... ...... ... .. . .789

32.7. Цитамины ... .. . ......... . .. . . . ... . ... . ... ... . . .. .. . .. 789

Тестовые вопросы и задания ... . ............ . . . . ... . . . . . . . . . 790

Средства, угнетающие воспаление и регулирующие иммунные

процесс ы .... . . .. ..................... . .. . . ..... .. . ... .. .. .. 791

Глава 33. Противовоспалительные средства ... . .... . . . . ..... .... 791

33 . 1. Стероидные противовоспалительные средства .. ... .. . ... .794

33 .2. Нестероидные противовоспалительные средства .... ...... 794

33 .3 . Медленнодействующие противоревматоидные

средства .... . . . .......... . . ..... ... .. .... . .. . ......... 799

Тестовые вопросы и задания ..... .. . . . ....... . . ............. 802

Глава 34. Средства, применяемые при подагре

(противоподаrрические средства) ..................... 803

Тестовые вопросы и задания ..... . .. ....... ... . . ......... ... 806

Глава 35. Средства, регулирующие иммунные процессы

(иммунотропные средства) .. . ... ... ... ... .... ... ... .. 808

35. l . Иммуносупрессивные средства .. .. . . ... . .... . . .. . .... . . 808

35.2. Иммуностимулирующие средства

(иммуностимуляторы) ...... . ...... . . ... .... . .. .. ...... 815

35.3. Противоаллергические средства ... ....... . .... .. ....... 824

Тестовые вопросы и задания ................................ 833

10

Оглавление

Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные

средства ..................... ... ......... .. .... . ...... . .. .. 836

Глава 36. Антисептические и дезинфицирующие средства . ..... . . 837

36.1. Противомикробные, противовирусные

и противопаразитарные средства . . . . ....... .... ........ .837

36.2. Галогены и галогенсодержащие соединения ..... .. .... ... 840

36.3. Окислители . .. .. . .. . . .. .. ....... . . . . .... . ....... . .. .. 843

36.4. Кислоты и щелочи ... ... . .. . .. .... . .. .. . ........ .. ... . 844

36.5. Соли тяжелых металлов . .. . .. . ........ ... .... . ...... ... 845

36.6. Альдегиды и спирты . . .... . . ...... . .. .... ... . .. .. ...... 848

36.7. Соединения ароматического ряда ........ . . . .. . ....... . . 849

36.8. Красители .. .. ........ . .. . .... . ... . ........ ... . . ...... 850

36.9. Детергенты .. ....... ....... .. . ... ... . ..... ..... .. .. . . . 851

36.10. Производные нитрофурана ....... . . .. ... ... .. . .. ...... 853

36.11. Антисептики из других групп ...... ..... . . .. . .......... 853

36. 12. Антисептики растительного происхождения ............. 854

Тестовые вопросы и задания ........ .. . . .. . ...... ...... . .... 856

Глава 37. Антибактериальные химиотерапевтические

средства .................. . . .... ................... 857

37 .1. Химиотерапевтические средства, применяемые

при инфекционных заболеваниях ... ... . . . ...... . ....... 857

37.2. Антибиотики, нарушающие синтез клеточной

стенки ..... . . ...... .................... .. .... .. . .... . 867

37.3. Антибиотики, нарушающие синтез белков ...... ... ...... 895

37.4. Антибиотики, нарушающие синтез рибонуклеиновой

кислоты ........ . .. ..... ..... . . .. . . .. . .... . ....... ... . 914

37.5. Побочные эффекты антибиотиков ........ ... ........ . .. 916

37 .6. Синтетические антибактериальные средства .... . . . ... . ... 917

37.7. Противосифилитические средства ....... . .............. 943

37 .8. Противотуберкулезные средства ..... . . .... ... ..... . .. .. 944

Тестовые вопросы и задания ......... .. .... . ................ 950

Глава 38. Противогрибковые средства .. .. ..... . ..... ..... ...... 952

38.1. Противогрибковые антибиотики .. .. . ... . . . ... ... .. . ... .953

38.2. Синтетические противогрибковые средства ... ... .. .... . .957

Тестовые вопросы и задания .. ..... . .. ......... .. ..... . .... . 970

Глава 39. Противовирусные средства ... .... ... .... ...... ...... 972

39. l. Средства, подавляющие репродукцию вирусов герпеса

(противогерпетические средства) . .... . . ..... ........... 977

Оглавление

11

39.2. Средства, подавляющие репродукцию вирусов

иммунодефицита человека (средства против

ВИЧ-инфекции) . . . ....... . . . . ...... ...... . . .. . ... .... 985

39.3. Средства, подавляющие репродукцию вирусов

гриппа ....... ..... . . ........ ........ . . ... ........ . . . . 995

39.4. Другие противовирусные средства . ..... . ...... . . . .. . .. .. 999

Тестовые вопросы и задания . .... .. . . ... .. ... ..... .. ....... 1006

Глава 40. Средства для лечения протозойных инфекций .. .. . ... . 1008

40.1. Противомалярийные средства ....... .. . . . .. ........... 1008

40.2. Препараты для лечения амебиаза, лейшманиоза,

трихомониаза и других протозойных инфекций .. ... .. . .. 1014

Тестовы е вопросы и зада ния ... . ..... .. . .... . ....... . .. .... 1020

Глава 41 . П ротивоrлистные (антиrельминтные) средства . .. . . . . . 1021

41 . 1. Противон ематодозные препараты .. .. ...... ... . .... .... 1022

41 .2. Противоцестодозные препараты ..... . . .. .. .. . . . .. . .... 1023

41.3. Пр е параты , применяемые при внекишечных

гельминтозах .... . . .. ... . .. .... .. ....... ..... . .. .. . .. 1024

Тестов ы е вопросы и задания .... . .. .. .... .. .. .. ......... ... 1025

Средства , применяемые при злокачествею1ых повообразованиях ... 1026

Глава 42. Противоопухолевые средства . . ...... ......... . . . . ... 1026

42.1 . Общие принципы противоопухолевой химиотерапии . ... . 1026

42 .2. Цитотоксические средства .. . . .. . . .... .. . .. ... . . . .. . . . 1032

42.3. Алкилирующие средства ..... . . . . . ..... .. .. . . . . . . .. . .. 1036

42.4. Антибиотики . ....... ..... . . ... ... . ... . . .. ... ..... .. . 1038

42 .5. Гормоны и их антагонисты .. . . . ..... .. . . . ..... ... . .. .. 1042

42.6. Та рrетные (молекулярно-нацеленные) препараты,

препараты моноклональных антител

и низкомолекулярные ингибиторы активности

тирозинканазных рецепторов, ингибиторы

контрольных точек иммунного ответа .. . . ... . . ..... .. . . 1046

42.7. Другие препараты ... ... .. .... .. . .. . . ..... . .... . .. ... . l 051

Тестовые вопросы и задания . ..... . . .. . .. ... ... . ......... .. 1052

Глава 43. Общая рецептура . .... .. .. ... .. . .... .. .... .... . ... . 1054

43.1. Общая рецептура . . ....... . ... . .. . . . . . .. ...... . .. . .... 1054

43.2. Основные лекарственные формы .. . . .. . ........ . .. .... l 073

Ответы к тестовым вопросам и заданиям ..... . .... . . .. . .... . .. 1082

Предметный указатель ... . . ... . ... ... . . ..................... 1085

Алфавитный указатель препаратов .... .... .... ..... .... . .. .. . 1092

Оглавление

12

Дополmrrельные электронные материалы

Общие принципы лечения отравлений .

Плазмозамещающие

и дезинтоксикационные растворы.

Системы доставки лекарственных средств.

http://www.studmedlib. rujЬook/

Различные средства аптечного ассортимента.

ISBN9785970456064-EXТ. htmJ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Аляутдин Ренад Николаевич -

профессор кафедры фармакологии

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский уни­

верситет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Универ­

ситет) , начальник Управления экспертизы безопасности лекарственных

средств ФГБУ « Научный центр экспертизы средств медицинского при­

менения•> Минздрава России

Бондар'lук Наталия Геннадьевна -

старший преподаватель кафедры

фармакологии лечебного факультета ФГАОУ ВО << Первый Московский

гос уда рственный медицинский университет им . И.М . Сеченова ,> Мин­

здрава России (Сеченовский Университет)

Давыдова Ольга Николаевна -

доцент кафедры фармакологии фар­

м а це втического факультета ФГАОУ ВО « Первый Московский государ­

ственный медицинский университет им. И . М . Сеченова » Минздрава

России (Сеченовский Унив е рситет)

Еникеева Дилара Ахметовна -

доцент кафедры фармакологии лечеб­

ного ф акультета ФГ АОУ ВО << Первый Московский государственный ме­

д ицински й университет им . И . М . Сеченова » Минздрава России (Сече­

новский Университет)

Зацепилова Тамара Анатольевна -

доцент кафедры фармакологии

фар ма ц евтич е ского факультета ФГАОУ ВО <, Первый Московский госу­

дарственный медицинский университет им . И . М . Сеченова » Минздрава

России (Сеченовский Университет)

Петров Валерий Евгеньевн'! -

доцент кафедры фармакологии лечеб­

ного факультета ФГАОУ ВО « Первый Московский государственный ме­

дицинский университет им. И . М. Сеченова » Минздрава России (Сече­

новский Университет)

Романов Борис Константинович -

заместитель генерального директо­

ра по научной работе ФГБУ << Научный центр экспертизы средств меди­

цинского применения >> Минздрава России, зав . кафедрой фармакологии

ФГАОУ ВО << Российский национальный исследовательский медиuинский

университет им. Н.И . Пирогова ,> Минздрава России

Халин Игорь Владимирович - доцент кафедры фармакологии медицин­

ского факультета Малайзийского национального университета обороны

(Малайзия)

Авторский коллектив

14

Чубарев Владимир Николаевич -

профессор кафедры фармакологии

фармацевтического факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский госу­

дарственный медицинский университет им. И . М. Сеченова» Минздрава

России (Сеченовский Университет)

Якушева Елена Николаевна

-

зав.

кафедрой фармакологии

ФГБОУ ВО « Рязанский государственный медицинский университет

им. акад . И.П . Павлова » Минздрава России

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

-

торговое наименование лекарственного средства и/или

-

лекарственное средство не зарегистрировано в РФ

-

артериальная гипертензия

фармацевтическая субстанция

лекарственное средство в РФ аннулировано, или срок его

регистрации истек

АГ

АД

АДФ

АЛК

Апо

АПФ

АРА

АРАИН

артериальное давление

аденозиндифосфат

антиrенпрезентирующие клетки

аполипопротеины

ангиотензин-превращающий фермент

антагонисты рецепторов ангиотензина

антагонисты рецепторов ангиотензина с ингибиторами

неприлизина

А ТХ-классификация -

анатомо-терапевтическо-химическая

классификация

АТФ

БАВ

БАД

БКК

ВИЧ

ВМедА

ГАМК

ГДФ

гип

гк

гпп

ГТФ

ГЭБ

дАЛ

ДГФР

ДНК

ДОФА

ЕД

жкт

ил

иАПФ

ипп

-

аденозинтрифосфат

биологически активные вещества

биолоrи•1ески активные добавки

блокаторы кальциевых каналов

вирус иммунодефицита человека

Военно-медицинская академия

гамма-аминомасляная кислота

rуанозиндифосфат

инсулинотропный полипептид

rлюкокортикоиды

rлюкаrоноподобный пептид

rуанозинтрифосфат

rематоэнцефалический барьер

диаминопимелиновая кислота

диrидрофолатредуктаза

дезоксирибонуклеиновая кислота

диоксифенилаланин

единица действия

желудочно-кишечный тракт

интерлейкины

ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента

ингибиторы протонной помпы

Список сокращений и условных обозначений

16

интерфероны

ЛГ

-

ЛП

-лекарственный препарат

ЛПВП

-липопротеины высокой плотности

ЛПНП

-

ИФ

ИФН

КОМТ

ЛВ

интерферон

катехол-орто-метилтрансфераза

лекарственное вещество

лютеинизирующий гормон

липопротеины низкой плотности

ЛПОНП -липопротеины очень низкой плотности

ЛППП

-липопротеины промежуточной плотности

ле

- лекарственное средство

- моноаминоксидаза

- международная единица

- моноклональные антитела

- международное непатентованное название

- минеральная плотность костной ткани

- низкомолекулярные гепарины

- нежелательная побочная реакция

- нестероидные противовоспалительные средства

- острый коронарный синдром

МАО

МЕ

МКА Т

МНН

МПКТ

НМГ

НПР

НПВе

оке

onee - общее периферическое сопротивление сосудов

ПАБК

-

парааминобензойная кислота

ПФП

РМе

РНК

етr

продукты функционального питания

ренин-ангиотензин-альдостероновая система

рибонуклеиновая кислота предвозбуждения желудочков

соматотропный гормон

тг

-

тгг

-тиреотропный гормон

ФОе

- фосфорорганические средства

- хроническая обструктивная болезнь легких

- хроническая сердечная недостаточность

- циклический аденозинмонофосфат

- циклический гуанозинмонофосфат

- циклооксигеназа

- фосфолипиды

- формилированный метионин

- фактор некроза опухоли

- фолликулостимулирующий гормон

- холестерин

Пг

ХОБЛ

хен

uАМФ

цГМФ

цог

ФЛ

фМет

ФНО

ФеГ

хе

простагландины

триглицериды

Список сокращений и условных обозначений

17

цис

цог

чес

ЭКГ

ЭРП

ээг

АМРА

-

центральная нервная система

циклооксиrеназа

частота сердечных сокращений

электрокардиограмма

эффективный рефрактерный период

электроэнцефалограмма

альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота

EG FR (аббр. от англ. - epidermal growthfactor receptor) -

рецепторы

к эпидермальному фактору роста

lg

-

иммуноглобулин

МНС (аббр. от англ. -

Major Histocompatiblliy Сотр/ех) -

главный

комплекс гистосовместимости

MRSA NMDA -

метициллин-резистентный Staphylococcus aureus

п-метил-d-аспартат

период полуэлиминации (полувыведения) лекарственного

вещества

VEG F (аббр . от англ. - vascular endothelial growthfactor) эндотелия сосудов

фактор роста

ВВЕДЕНИЕ

Предмет, задачи и методология фармакологии

Фармаколоrия (от греч. pharmacon - лекарство, яд и logos -

учение) -

наука о взаимодействии лекарственных веществ (ЛВ) и организма.

Основные задачи фармакологии -

создание лекарственных средств

(ЛС) и обоснование рационального их применения .

Фармакология, с одной стороны, самостоятельная наука, а с дру­

гой -

неотъемлемая часть современной фармакотерапии, объединяю­

щая теоретические знания и практическую медицину. Фармакология среда активного информационного обмена между естествен}-fо-научной

основой медицины (биологией, химией, физиологией и морфологией),

клиническими дисциплинами и фармацией.

Значение фармакологии как связующего звена научных и клинических

дисциплин огромно. Исследование механизмов действия Л В помога ет

расширить представления о химической сущности процессов , происхо­

дящих в живых клетках, а также о механизмах функционирования всех

систем человеческого организма . В этом случаеЛВ выступают в роли фар­

макологических <<ЗОНДОВ>>, помогающих оценить наличие , направленность

и выраженность ответных реакций со стороны клеток , тканей , органов

и систем .

Выделяют теоретическую, экспериментальную и клиническую

фармакологию . Теоретическая и экспериментальная фармакология

составляют фундаментальный раздел науки. Экспериментальная фар­

макология

-

связующее звено между теоретической и клинической

фармакологией.

Основные задачи экспериментальной фармакологии:

• моделирование механизмов взаимодействия ЛС и биологиче­

ских систем (организм человека или экспериментальная модель)

на различных уровнях (субклеточный, тканевый , органный или

системный) ;

• изучение эффектов взаимодействия организма и вещества.

Существуют 3 основных методических подхода экспериментальной

фармакологии (как основы для решения задач фармакологической на­

уки): биохимический, физиологический и морфологический.

Используя биохимический подход, фармакологи изучают природу ре­

акций взаимодействия между ЛВ и биологическими молекулами. Физио-

Источники получения лекарственных веществ

19

логический и морфологический подходы применяют для анализа вызыва­

емых фармакологическим воздействием изменений функционирования

и строения органов и систем.

Источники получения лекарственных веществ

• Минеральные соединения (магния сульфат , натрия сульфат) .

• Ткани и органы животных (инсулин , препараты гормонов щито­

видной ж ел езы , ферментные препараты, вещества, регулирующие

пищева рение) .

• Расте ния (серде чные гликозиды, морфин , резерпин) .

• Микроорга низмы (антибиотики : пенициллины , цефалоспорины,

м а крол и д ы и д р . ) . В 40-х годах ХХ в . была разработана технология

полу чения а нтибиотиков и з почвенных грибов , а в 80-х годах метод генной инженерии (человеческие инсулины).

• Химич е ски й с инте з (сульфаниламиды , парацетамол, кислота валь­

про е в а я , Новокаин+ , кислота ацетилсалициловая) . С середины

XIX в . Л В активно получают химическим путем. Большинство со­

вр е м е нных ЛС - продукты химического синтеза.

• Полу чение специфических белков (белки, контролирующие коагу­

л яцию крови) ; синтез моноклональных антител : мышиных, химер­

ны х, гуманизированных, человеческих .

Этапы создания новых лекарственных средств

Разработку новы х ЛС осуществляют , используя многие отрасли науки ,

при этом основная роль принадлежит специалистам в области химии,

фармакологии и фармации . Создание нового ЛС представляет ряд по­

следовательных этапов. Каждый из этапов должен отвечать определен­

ным положениям и стандартам, регулируемых федеральными законами

Российской Федерации.

Процесс создания новых ЛС регулируется международными стан­

дартами.

• GLP (Good Laboratory Practice -

<< Надлежащая лабораторная прак­

тика ,> ).

• GMP ( Good Manufacturing Practice -

<< Надлежащая производственная

практика ,>) .

• GCP ( Good Clinica/ Practice- << Надлежащая клиническая практика,>).

• GVP ( Good Pharmacovigilance Practices - <<Надлежащая практика фар­

маконадзора,> ) . .

Введение

20

Существует три основных направления получения новой активной

субстанции (действующего вещества или комплекса веществ).

Химический синтез лекарственных веществ

• Эмпирический пуrь: скрининг, случайные находки.

• Направленный синтез: воспроизведение структуры эндогенных ве­

ществ, химическая модификация известных молекул.

• Целенаправленный синтез (рациональный дизайн химического со­

единения): основан на понимании зависимости << химическая струк­

тура -

фармакологическое действие,>.

Основу эмпирического пути (от греч . empeiria -

опыт) создания Л В

составляет метод « проб и ошибою>. Для этого фармакологи с помо ­

щью набора биологических тестов (на молекулярном, клеточном , ор­

ганном уровнях) обнаруживают наличие или отсутствие определенной

фармакологической активности у заранее выбранных химических со ­

единений. Так , наличие противомикробной активности определяют в

отношении микроорганизмов ; спазмолитической активности - на изо ­

лированных гладкомышечных органах (ех vivo); гипогликемическое дей ­

ствие -

по способности снижать уровень сахара в крови испытуемых

животных (in vivo) . Затем из всех исследуемых химических соединений

выбирают наиболее активные и сравнивают степень их фармакологи ­

ческого действия и токсичность с существующими ЛС (их используют

в качестве стандарта). Такой путь отбора активных веществ получил

название «лекарственный скрининr» (от англ . screen - просеивать , сор­

тировать) . Внедрение в медицинскую практику некоторых препаратов

произошло в результате случайных находок. Так обнаружили противо ­

микробную активность азокрасителя с сульфаниламидной боковой цепью

(красный стрептоцид) , в результате была создана целая группа химиоте­

рапевтических средств -

сульфаниламидов .

Другой путь создания ЛВ состоит в получении соединений с опреде­

ленным видом фармакологической активности. Это направленный синтез

ЛВ . Первый этап синтеза заключается в воспроизведении веществ, обра­

зующихся в живых организмах: Адреналин~, Норадреналин+, некоторые

гормоны, простагландины, витамины.

Химическая модификация известных молекул позволяет создать ЛВ ,

обладающие более выраженным фармакологическим эффектом и мини­

мальным побочным действием. Так, изменив химическую структуру ин­

гибиторов карбоангидразы, создали тиазидные диуретики, обладающие

более сильным мочегонным действием.

Этапы создания новых лекарственных средств

21

После введения дополнительных радикалов и фтора в молекулу

налидиксовой кислоты получили новую группу противомикробных

средств с расширенным спектром противомикробного действия -

фтор­

хинолоны.

Целенаправленный синтез ЛС подразумевает создание веществ с зара­

нее заданными фармакологическими свойствами. Синтез новых структур

с предполагаемой активностью чаще всего проводят в том классе химиче­

ских соединений , где уже найдены вещества , обладающие определенной

направленностью действия . Примером может служить создание блокато­

ров Н 2 - rистаминовых реuепторов. Исследователи знали, что гистамин мощный стимулятор секреuии хлористоводородной кислоты в желудке,

а противоrистаминные средства (применяемые при аллергических реак­

uиях) не устраняют этот эффект. Затем был сделан вывод о существовании

ПОДТ ИПОВ ГИСП\МИНОВЫХ реuепторов , выполняющих различные функции.

Следовательно , должны существовать вещества, различные по хими­

ч еской структуре , блокирующие подтипы rистаминовых реuепторов.

Фармакологи выдвинули гипотезу: модификаuия молекулы гистамина

по звол 11т создать селективные антагонисты rистаминовых реuепторов

желудка. Ре зул ьтат раuиональноrо дизайна молекулы гистамина (в сере­

дине 70-х годов ХХ в.) -

противоязвенное средство uиметидин -

первый

блокатор Н 2 - реuе пторов .

Выделение лекарственных веществ из тканей и органов

животных, растений и минералов

Таким путем получены гормоны, галеновые и новогаленовые средства,

орrанопрепараты и минеральные вещества.

Выделение лекарственных веществ -

продуктов жизнедеятельности грибов и микроорганизмов

методами клеточной и генной инженерии

Биотехнология -

отрасль человеческих знаний, изучающая, в част­

ности, выделение Л В -

продуктов жизнедеятельности грибов и микро­

организмов.

Биотехнология использует в промышленном масштабе биологические

системы и биологические проuессы . Обычно применяют микроорганиз­

мы, культуры клеток, культуры тканей растений и животных .

С помощью биотехнологических методов создают полусинтетические

антибиотики. Большой интерес представляет получение в промышленном

масштабе инсулина человека методом генной инженерии. Разработаны

биотехнологические методы синтеза соматостатина, фолликулостимули­

рующего гормона, тироксина, стероидных гормонов.

Введение

22

Стремительно развивается семейство биотехнологических препаратов

на основе моноклональных антител.

Обращение (жизненный цикл) лекарственного средства -

это совокуп­

ность двух этапов его развития, содержание которых определяют времен­

ные , технологические (в том числе фармацевтические, биологические и

медицинские), регуляторные и экономические факторы.

Первый этап (предреrистрационный) -

разработка лекарственного

средства от появления научной и маркетинговой идеи до его государст­

венной регистрации (Ma,·keting authorization). Длительность первого эта­

па для новых лекарственных средств составляет не менее года (обычно 3-7 лет) . Уровень затрат на этот этап в каждом конкретном случае раз­

личен и определяется в основном стоимостью клинической разработки .

Второй этап (постреrистрационный) -

оборот зарегистрированного

лекарственного средства от его вывода на рынок (Launch) до вывода из

обращения. Длительность второго этапа определяется потребительскими

свойствами лекарственного средства и стратегией продвижения и может

составлять более !ООлетс различной маржинальностью в разные период ы

развития .

Испытуемые, пациенты и их родственники не всегда имеют воз­

можность оценить основные потребительские свойства лекарственных

средств (эффективность, безопасность, качество , доступность) и повлиять

на них.Именно поэтому во всех странах мира принято государственное

регулирование обращения лекарственных средств . Ответственность за

соответствие потребительских свойств заявленным возлагается на р аз ­

работчиков лекарственных средств (на первом этапе) и на держателей

регистрационных удостоверений (на втором этапе).

Государственные функции определяются законодательно и являются

полномочием регуляторов -

федеральных органов исполнительной вла­

сти и контрольно-надзорных органов (Министерство здравоохранения

России, Росздравнадзор , Федеральная антимонопольная служба и др.).

Их полномочия обеспечивают экспертные организации -

НЦЭСМП ,

ИМЦЭУАОСМП, Совет по этике идр . В части производства лекарствен­

ных средств государственные полномочия имеет Министерство промыш­

ленности и торговли, а осуществляет контроль производства экспертная

организация ГИЛСиНП .

Законодательство в сфере регулирования обращения может быть на­

циональным (для одной страны) и международным (для всех стран того

или иного союза -

ЕАЭС, ЕС и др.). При одновременном наличии на­

циональных и международных требований для большинства стран мира

(кроме стран с англосаксонским правом) приоритетны международные

ратифицированные требования .

Этапы создания новых лекарственных средств

23

В 2015-2025 rr. страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кирги­

зия и Россия) находятся в периоде перехода от национальных требований

к международным и к созданию единого лекарственного рынка ЕАЭС

(с 1 января 2026 r.).

Жизненный цикл лекарственного препарата начинается с научной

и маркетинговой разработки, подачи патентных заявок для защиты ин­

теллектуальных прав и собственности , фармацевтической разработки

(обоснование выбора лекарственной формы, вспомогательных веществ

и других препаратов,выбор и валидация методов контроля качества и

установление допустимых значений показателей контроля качества

и др.), опытного производства стандартных образцов и стратегического

планирования дальнейших действий. Проводится подбор торгового наи­

менования и регистрация товарного знака, получение патентов. С этого

момента разработка становится товаром , который может быть передан

другим ра з работчикам.

Программа д оклинической разработки включает лабораторное изуче­

ни е фармакокинетики, первичной и вторичной фармакодинамики (ос­

новное и побочное действие) и токсичности . Результаты исследований,

которые будут з атем представлены в регистрационном досье , необходимо

получить в лабораториях , аккредитованных на соответствие требованиям

G LP (надлежащей лабораторной практики). Эти исследования проводят

на нескольких видах животных (in vivo) и на моделях in vitro. Их длитель­

ность составляет обычно I год .

Программу клинической разработки, проводимой на людях, предва­

ряет подготовка разработчиком заявки в Минздрав России на получение

разрешения на проведение клинического исследования в аккредитован­

ных испытательных центрах. Заявка проходит научную (в НЦЭСМП)

и этическую (в Совете по этике Минздрава России) экспертизу и по­

лучает одобрение в случае положительного заключения двух комиссий

экспертов .

Клиническая разработка может быть полной (для новых средств) или

сокращенной (для воспроизведенных и орфанных средств) . Полная раз­

работка длится несколько лет. Она начинается с исследования I фазы установления безопасности на здоровых добровольцах . Эти исследования

по этическим соображениям могут проводиться только в стране-произ­

водителе. Далее проводят исследования II фазы -

подбор оптимальных

дозировок и схем лечения пациентов при определенных показаниях

или вакцинации здоровых добровольцев . Затем проводят исследования

111 фазы -

установление эффективности и безопасности для пациентов

с определенным заболеванием или профилактической эффективности

вакцин для здоровых добровольцев. Клинические исследования и отчеты

Введение

24

по ним должны соответствовать требованиям Правил надлежащей клини­

ческой практики (GCP). Документы клинического исследования -

про­

токол, брошюра исследователя, информированное согласие. По оконча­

нии клинического исследования готовятся два отчета -

по безопасности

разрабатываемого препарата (DSUR) и итоговый отчет о проведенном

клиническом исследовании (для регистрационного досье).

Для каждой конкретной клинической разработки обосновывается

дизайн исследований и статистически обоснованное количество испы­

туемых в них (от нескольких орфанных пациентов или здоровых добро­

вольцев до нескольких тысяч испытуемых). Для некоторых воспроизве ­

денных средств проводятся исследования биоэквивалентности, или тест

сравнительной кинетики растворения (сравнительная фармакокинетика

или высвобождение из лекарственной формы с референтным препара­

том), или исследования терапевтической эквивалентности (сравнитель­

ная оценка эффективности и безопасности у пациентов) . Как правило ,

исследования проводят с <<ослеплением•> -

когда испытуемый , а иногда 11

врач-исследователь (двойное ослепление) не знают , что именно назнача­

ется -

плацебо, или разрабатываемый препарат, или препарат сравнении

(референтный) .

Дизайн исследования может быть перекрестным -с несколькими за­

менами референтного препарата или плацебо на разрабатываемый пр е­

парат у одного пациента ; параллельным

-

когда разные группы испыту­

емых получают разные препараты или одинаковые препараты в р аз ных

дозах и др . ; адаптивным

-

с изменением в зависимости от получ ае мых

данных . Наивысший уровень доказательности имеют данные, получен­

ные в результате проведения метаанализа нескольких многоuентровых

клинических исследований с двойным <<ослеплением•>.

Для изучаемого препарата должны быть получены эквивалентные с

референтным препаратом показатели фармакокинетики -AUC и др. (для

исследования биоэквивалентности воспроизведенного средства), или эк­

вивалентные с референтным препаратом показатели эффективности и

безопасности (для исследования терапевтической эквивалентности вос­

произведенного средства), или достоверно лучшие показатели (фармако­

экономические или клинические) для нового препарата по сравнению с

ранее используемыми технологиями лечения или профилактики.

Для уже зарегистрированных препаратов могут быть проведены иссле­

дования IV фазы, в ходе которых изучается возможность расширения по­

казаний для медицинского применения и выявляются ранее неизвестные

побочные действия (пострегистрационные исследования безопасности).

Параллельно с клинической разработкой могут продолжаться уточняю­

щие доклинические исследования . Разрешение регулятора должно быть

Этапы создания новых лекарственных средств

25

получено разработчиком на каждое отдельное клиническое исследование

в каждой отдельной стране проведения (при международных многоцен­

тровьIХ исследованиях).

Результаты фармацевтической разработки, доклинической и клини­

ческой разработки представляются заявителем в формате общего техни­

ческого документа (регистрационное досье) в Минздрав референтного

государства для регистрации препарата только в этом государстве или еще

и в государствах признания (других странах ЕАЭС) по процедуре взаим­

ного признания .

Срок э кспертизы (качества и отношения пользы и риска) и регистра­

ции препар ата в ре ферентном государстве составляет 210 календарных

д не й (б ез у ч е та стоп-т ай ма не более 90 дней для ответа заявителем на

во з можный за прос регулятора по полноте комплектности и правильности

оформ ле ния) , а в го с уда рстве признания -

100 календарных дней (не

вкл юч ая сто п-та йм не более 90 дней для ответа на запрос) , с проведением

оценки адм инистрат и в но й части досье и экспертного заключения рефе­

ре нтного госуда р с тва. Ре з ультатом з аявки может быть выдача Минздра­

в ом сви детельства о регистрации с внесением записи в Государственный

р ее стр ле к а р стве нных средств Минздрава России или в Единый реестр

за р е гистриров а нных лекарств е нных средств ЕАЭС (при регистрации

препар а та по м е жд ународ ным процедурам ЕАЭС) под торговым, груп­

пировочным и м е ждународ ным непатентованным (при его наличии)

наименов а нием, в определ е нной лекарственной форме и дозировке, на

определенных прои з водственных площадках и с определенными пока­

заниями, внесенными в инструкцию по применению (листок-вкладыш) .

Свидетельство о регистрации выдается сроком на 5 лет, с последу­

ющим подтверждением еще на 5 лет (либо бессрочно) и с возможным

присвоением международного непатентованного наименования (МНН).

Зарегистрированные препараты , внесенные в Реестр и имеющие дей­

ствительные свидетельства о регистрации, могут назначаться врачом ме­

дицинской организации или применяться пациентами безреuептурно в

рамках ответственного самолечения. Они могут производиться, храниться

и продаваться в России и могут применяться только по показаниям и

способами , внесенными в инструкцию по применению.

В особых случаях (индивидуальная непереносимость и др . ) врачебные

комиссии (консилиумы) имеют возможность допустить применение за­

регистрированного препарата не в соответствии с инструкцией по при­

менению (o.ff-/abe[), а Минздрав России может оформить разрешение на

ввоз и применение незарегистрированного препарата (unlicensed druguse)

для клинических исследований или по заявке врачебной комиссии . От­

ветственность за возможные негативные последствия применения неза-

Введение

26

регистрированного препарата или при применении off-/abel возлагается

на лечащего врача и членов врачебной комиссии. Для отдельных средств

и веществ, особенно психотропных, их прекурсоров и др. вводятся особые

ограничительные условия обращения.

Дальнейшее развитие препарата зависит от его потребительских

свойств и от продвижения держателем регистрационного удостоверения

(дРУ) или уполномоченными им юридическими лицами. Они обязаны

производить его в соответствии с требованиями Правил надлежащей

производственной практики (GMP), внедрить и осуществлять фармако­

надзор

-

непрерывно контролировать изменения отношения пользы и

рисков и проводить меры по управлению всеми рисками, связанными с

обращением препарата .

Государственный контроль на пострегистрационном этапе заклю­

чается в сертификации серий экспертными организациями и контрол е

Росздравнадзором соответствия требованиям Фармакопеи и фармако­

надзора. При необходимости внесения изменений в регистрационное

досье (смена производственной площадки, появление новых данных по

эффективности и безопасности и др.) ДРУ в инициативном поряд ке или

по требованию регулятора подает заявку в Минздрав , после чего опреде­

ляется обоснованность заявки, существенность вносимых изменений и

оценивается необходимость проведения экспертизы качества и отноше ­

ния пользы и риска. По результатам оценки и экспертизы формируется

административное решение.

Контроль за обращением лекарственных средств также осуществляют

правоохранительные органы и другие ведомства и службы . Большую роль

в обращении лекарственных средств играют правительство и законода­

тельные органы, международные и национальные общественные органи­

зации и ассоциации (производителей , врачей, пациентов и др.), научное

сообщество и средства массовой информации.

Обращение зарегистрированного средства может быть приостановлено

или прекращено (отмена государственной регистрации) при получении

в ходе мониторинга информации о неблагоприятном отношении пользы

и риска или по иным причинам (отзыв ДРУ , отсутствие в обращении бо­

лее 3 лет, неподтверждение регистрации, непредоставление необходимой

информации в течение 30 дней и др.).

История отечественной фармакологии

История фармакологии тесно связана с историей человечества .

В окружающей природе первобытные люди интуитивно искали вещества,

облегчающие страдания при заболеваниях и травмах. Такая терапия, ос-

История отечественной фармакологии

27

нованная на простых наблюдениях и личном опыте, получила название

<<эмпирическая терапия>> .

На Руси приготовлением лекарств и лечением болезней занимались

знахари, а позднее монахи. Они использовали минералы, настои и от­

вары растений. Со временем монастыри начали собирать и систематизи­

ровать информацию о лечебных травах, создавать рукописные труды по

лекарствоведению . Одним из примеров такой работы является травник

<<Изборник Святослава» (1073).

В конце XV в. возникло феодальное Московское государство, объеди­

нившее разрозненные русские княжества . Во многих городах были откры­

ты учреждения аптеL1ноrо типа -

зелейныелавки. Владельцы этих лавок,

зелейники, готовили и продавали лекарственные средства в виде порош­

ков , мазей , настоек и других лекарственных форм. Нередко это были вы­

сокообразованные люди, прекрасно знавшие свойства и действия ЛС,

в основном растений. Их знания были закреплены в рукописных книrах­

травниках , или зелейниках, а также в вертоградах (вертоград -

цветник,

сад) . Наибольшую известность полуL1ил <<Благопрохладный вертоград>>

( 1534 ). Этот травник содержит несколько примеров перехода талисма­

на в лекарство. Так, о хрустале пишется, что: 1) <<На шее поцеплен ... сон

лишний отгоняет ,>; 2) если его <<Жаждущий в устах держит, то жажду ему

утолит,> и 3) тот же камень <<растерт и смешан с медом пресным, то мамкам

МОЛОКО МНОЖИТСЯ>>.

В 1581 г. по указу царя Ивана IY в Москве была открыта первая аптека,

которая обслуживала только царя и его придворных. Для руководства

медицинским делом в начале XVII в . был создан Аптекарский приказ .

В функции приказа входили заготовка лекарственных растений; обуче­

ние лекарей и специалистов по приготовлению лекарств; обеспечение

армии медицинской и лекарственной помощью; проверка медицинских

знаний у докторов и аптекарей, приезжавших в Россию. Во многих го­

родах появились аптекарские огороды, где выращивали лекарственные

растения.

В эпоху Петра I в фармакологии и аптечном деле произошли суще­

ственные изменения: повсеместное открытие аптек, зарождение фарма­

цевтической промышленности, базирующейся на аптекарских огородах

в Петербурге на Аптекарском острове, в Лубнах, около Полтавы.

В 1701 г. Петр I издал указ о закрытии зелейных лавок и открытии в

Москве 8 частных аптек. Одновременно государство ввело монополию на

аптеки, устраняя конкуренцию. В XVIII в. наряду с вольными, частны­

ми аптеками продолжали существовать и расширяться государственные.

Продажа ЛС была разрешена только в аптеках. В 1707 г. Аптекарский

Введение

28

приказ преобразовали сначала в Аптекарскую канцелярию, а затем -

в Медицинскую коллегию и Медицинскую канцелярию. При госпиталях

были организованы медицинские школы, в которых изучали медицин­

ские предметы и аптекарское дело.

В 1719 г. в Санкт-Петербурге открыт Аптекарский сад, где выращивали

лекарственные растения. На государственном уровне стали осуществлять

мероприятия по изысканию новых отечественных ЛС.

В 1720-1721 rr. в Санкт-Петербурге создан первый в Росси и завод << Ка­

зенных врачебных заготовлений» -

первое государственное производство

по изготовлению ЛС из отечественного сырья.

П ервым русским профессором-фармакологом можно считать

К . И . Щепина (1728-1770), преподавателя московской госпитальной

школы, защитившего диссертацию о лечебных свойствах хлебного кваса .

Для активного развития науки , включая и медицину , в

1755 г . бы л

открыт Московский университет. Иоганн Христиан Керштенс , доктор

медицины и философии, профессор химии и минералогии Лейпцигского

университета, -

первый профессор медицинского факультета Москов­

ского университета . 13 августа 1758 г . он официально открыл мед и uи нски й

факультет. Керштенс читал курс о врачебных веществах, так на з ываемое

врачебное веществословие и гигиену , а также курс химии и натуральную

историю простых аптекарских лекарств, освещая происхождение и хи ­

мические свойства лекарственных веществ (ЛВ) , относящиеся главным

образом к неорганическим соединениям.

В 1778 г . в России была издана первая государственная Фармакопея

на латинском языке, а в 1866 г. -

на русском.

Профессор Н.М . Максимович-Амбодик ( 1744-1812) написал первый

учебник по лекарствоведению « Врачебное веществословие или описание

целительных растений», изданный в 1783-1788 rr. в Санкт-Петербурге.

В 1835 г. заведующий кафедрой врачебного веществословия Москов­

ского университета А.А. Иовский ( 1796-1884 ), издав учебники << Начерта­

ние общей фармакологии ,> ( 1835) и «Начертания фармации» ( 1838) , внес

вклад в развитие отечественной фармакологии. В учебнике « Начертание

общей фармакологии» он отмечает , что предмет фармакологии включает

все, что охватывает врачебное веществословие: фармакогнозию , фар­

мацевтическую химию, рецептуру во всем ее объеме, фармакодинамику

и фармакотерапию. По его мнению, краеугольный камень фармаколо­

гии -

изучение болезни и организма человека для успешного оказания

помощи ЛС при заболевании.

Зарубежные ученые Франсуа Мажанди (Franrois Mageandie, 17831855), Клод Бернар (ClaudeBemard, 1813-1878), исследуя действия ЛВ,

История отечественной фармакологии

29

положили начало научной фармакологии. Экспериментальная фармако­

логия впервые возникла в Дерптском университете в 1847 r. : Р . Бухгейм

(Rudolf Richard Buchheim ; 1820-1879) создал первую в мире лабораторию

экспериментальной фармакологии , когда впервые применил в фарма­

кологии физиологические методики при изучении свойств ЛВ. По при­

меру его лаборатории в мире стали открываться институты фармакологии

для экспериментального изучения Л В , что способствовало обособлению

последней от << ф а рм а ции и фармакогнозии ,> , с которыми она ранее пре­

пода валась вместе . В с ер едине XIX в . благодаря внедрению эксперимен­

тального м е тода ф а рм а кол огия стала самостоятельной наукой.

В даль н ей ш ее р аз вити е фармакологии внесли значительный вклад

р у с ск и е у ч е ны е: А. П . Н ел юбин , И . А. Двиrубский , Е . В . Пеликан ,

А.А. С о коловск и й , И . В . З абел ин , И.П . Павлов , Н . П . Кравков, В . В. За­

куса в .

Проф ессо р ф а р ма ции Императорской медико-хирургической акаде­

мии Але к са н д р П ет р о вич Н ел юбин (1785-1858) был сторонником экс­

п е ри ме н таль н о го и зу ч е ния де йствия л екарств и ядов на животных. Он

о пр едел я л ф а рм ак ол огию как систему точных знаний, основанную на

и зу ч е н и и х имич е ских и фи з ич е ских свойств Л В , методов синтеза , приго­

то вле ния л е ка р ст ве нны х форм и их действия в зависимости от состояния

орга низм а. А.П . Н елюбин предложил раздельное преподавание фармако­

логии и фарм а ции , а в 1827 r. написал руководство полекарствоведению

« Фармакоrр а фия , или х имико-врачебное предписание приготовления и

употребл е ния нове й ших лекар ств », выдержавшее 5 изданий .

Профессор Московского университета Иван Алексеевич Двигубский

( 1772-1839) способствовал формированию русской ботанической тер­

минологии, ра з витию оте чественного ле­

карствоведения , внед рению в лечебную

практику отечественных лекарственных

растений. Главная его работа -

<< Изобра­

жение растений преимущественно рос­

сийских, употребляемых в лекарствах, и

таких, которые наружным видом с ними

сходны и часто за них принимаются, но

лекарственных сил не имеют ,> (ч .

I, II ,

1823, 1829). Профессор Евгений Венцес­

лавович Пеликан ( 1824-1884) на кафедре

судебной химии и токсикологии Санкт­

Петербургской медико-хирургической

академии изучал действие кураре и стро-

Иван Алексеевич Двиrубский

Введение

30

фанта . Емупринадлежаттакиетруды, как

<<Опыт приложения современных физи­

ко-химических исследований к учению о

ядах•>, «Исследование о спорынье» ( 1865),

<<Руководство к ТОКСИКОЛОГИИ >> (1879).

Развитию фармакологии помогли

1

труды

одного

из

основоположников

отечественной экспериментальной фи­

зиологии Алексея Матвеевича Филома ­

фитского (1807-1849). Он первым ввел

лекционные демонстрации опытов на

животных, утверждая эксперименталь­

Алексей Матвеевич

Филомафитский

ный метод в изучении физиологически х

и патологических процессов . В это время

медицинский факультет Московского университета исследовал фи з ио ­

логические действия наркоти<1еских средств для выработки показаний ,

противопоказаний и техники применения. А.М. Филом афитский и зучал

действие эфи ра и хлороформа. Анализу механизма действия наркотич е­

ских веществ посвящена его важнейшая для фармакологов и клиницистов

работа << Физиологический взгляд на употребление эфиров , хлороформ а и

бензина как притупляющих нервную деятельность•>, в которой рассмотре­

на последовательность выключения функций различных отделов нервной

системы при постепенном усилении наркоза , вплоть до наступления смер­

ти . В марте 1847 г. под председательством А.М . Филомафитского создан

Наркозный комитет , состоявший из двух комиссий: экспериментальной

и клинической. Труды комитета повлияли на развитие общей анестезии

в нашей стране и послужили основой для больщой исследовательской ра­

боты, проведенной медицинским факультетом во второй половине Х1Х в.

В 1814 г. видный терапевт Устин Евдокимович Дядьковский ( 17841841) начал преподавать курс ботаники и фармакологии при Московской

медико-хирургической академии, а двумя годами позже защитил доктор­

скую диссертацию <<Рассуждение об образе действия лекарств на человече­

ское тело>>. Одновременно он читал лекции по общей патологии, терапии ,

фармакологии и рецептуре. Ученый утверждал: при определенных внещ­

них влияниях и реакциях организма и яд может оказаться лекарством ,

и лекарство

-

ядом.

Согласно <<Общему уставу императорских Российских университетов>>

1863 г., кафедра врачебного веществословия медицинского факультета

Московского университета была разделена на две самостоятельные ка­

федры : кафедру фармакологии и кафедру фармакогнозии и фармации.

История отечественной фармакологии

31

С этого времени лекарствоведение на 11 курсе преподавали на кафедре

фармакогнозии и фармации, а на I I I курсе -

на кафедре теоретической

и экспериментальной фармакологии с рецептурой и учением о минераль­

ных водах.

Первым заведующим самостоятельной кафедрой фармакологии Мо­

сковского университета был назначен Алексей Андреевич Соколовский

( 1822-1891 ). Он сопровождал чтение лекций по фармакологии экспери­

ментами на животных, организовав для этого специальный фармаколо­

гический кабинет, превращенный им же впоследствии в эксперименталь­

ную лабораторию , а после его смерти -

А.А. Соколовский -

в фармакологический институr.

аотор учебников <<Курс органической фармакоди­

намики , основанной на химико-физиологических началах>> ( 1869), <<Не­

органическая фармакология, основанная на химико-физиологических

началах ,> ( 1871 ), <, Руководстоо общей фармакологии и рецептуры>> ( 1873),

<• Руководство частной фармакологи И>> ( 1875) , «Основы общей и частной

фармакологии >> ( 1878).

И ван П етрооич Павлов ( 1849-1936) научную деятельность начал в кли­

нике С . П. Боткина , где в течение

11 лет руководил экспериментальной

лабораторией. Он изучал действие сердечных гликозидов и жаропонижа­

ющих средсто. С 1890 по 1895 г. И. П. Павлов возглавлял кафедру фармако­

логи и о Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге . Его научная

деятельность охватыоаеттри направления исследований: в области крово­

обращения, пищеоарения и физиологии высшей нервной деятельности.

Под руководством ученого впервые было исследовано влияние бромидов

и кофеина на высшую нервную деятельность, а также влияние горечей,

кислот, щелочей, спирта этилового на систему пищеварения . И.П. Павлов

разработал метод <•изолированного серд­

ца >>, имеющий огромное значение для

экспериментальной медицины. Именно

он положил начало психофармакологии,

а его труды изданы в шести томах <<Пол­

ного собрания сочинений,> (1951-1952).

Начало ХХ в. отмечено новыми успе­

хами в развитии фармакологии: русски­

ми учеными внедрен метод исследования

ЛС на изолированных органах. В 1904 г.

профессор физиологии Томского уни­

верситета А.А . Кулябко (1866-1930) в

работе <,Фармакологические и токсико­

логические исследования на вырезанном

Иван Петрович Павлов

Введение

32

сердце» сообщил об оживлении изолиро­

ванных сердец животных и человека и об

их длительной работе в искусственных

условиях вне организма.

Основателем отечественной фарма­

кологии принято считать Н.П. Кравкова

( 1865-1924). В 1884 r., завершив обучение

в гимназии, он стал студентом естествен­

ного отделения физико -м атематическо­

го факультета Санкт-Петербургского

университета , а в

1888 r. поступил на

11 курс Военно-медицинской академии

Николай Павлович Кравков

(ВМедА) . Руководство ВМедА оставило

молодого выпускника для научной дея­

тельности. Первоначально Н . П . Кравков работал в лабораториях извест­

ных ученых -

И.М. Сеченова и В . В . Пашутина . В 1894 г., успешно заши­

тивдокторскую диссертацию, он был направлен руководством ВМ едА в

загранкомандировку, где за два года познакомился с работой многих лабо­

раторий знаменитых европейских ученых . В 1898 г . Н . П . Кравков получил

в ВМедАзвание приват-доцента (внештатного преподавателя) по общей

и экспериментальной патологии , а в 1899 г . его назначили экстраорди­

нарным профессором кафедры фармакологии ВМедА . И только в 1904 г .

он получил звание ординарного (штатного) профессора и одноврем е нно

стал заведующим кафедрой фармакологии ВМедА , которую возгл а влял в

течение 25 лет . Своими фундаментальными открытиями в области фар­

макологии он обогатил русскую и мировую науку , внес большой вклад в

развитие биологии , физиологии и патологии . Н . П. Кравков- основател ь

ряда разделов фармакологии, в частности сравнительной эволюционной

фармакологии патологических процессов, основоположник отечествен­

ной промышленной и военной токсикологии.

Центральные проблемы его научных поисков -

изучение механизма

физиологического действия ЛВ и соотношения такого действия с этио­

логией и симптоматикой патологических состояний.

В 1904 г. Н.П. Кравков приступил к изучению действия фармакологи­

ческих веществ на изолированных органах . Будучи глубоко убежденным ,

что фармаколог-экспериментатор должен знать этиологию, патогенез,

течение и исход болезней не только человека, но и животных, он гово­

рил: «Обладая этими знаниями, исследователь в экспериментах может

нарушать в нужном направлении нормальную жизнь животного и впо­

следствии ее восстанавливать,>.

История отечественной фармакологии

33

Метод изолированных органов лег в основу теории фазового действия

ЛВ. Н.П. Кравков связал воедино все стадии взаимодействия химиче­

ских веществ и тканей органов, изучил и объяснил последовательность

стадий. В лаборатории кафедры фармакологии ВМедА им впервые по­

казана зависимость характера эффекта от различного фазового действия

ядов, введено понятие стадий вхождения и выхода яда из организма.

Его научные работы затрагивают проблемы общей фармакологии :