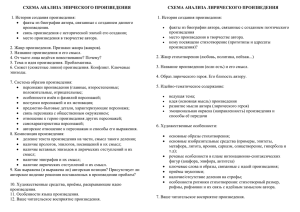

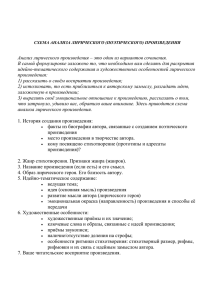

Министерство просвещения Российской Федерации Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» ОТЧЕТ по производственной практике (научно-исследовательская работа) место прохождения практики: НТГСПИ (ф) РГППУ с 06 ноября 2023 г. по 16 декабря 2023 г. Обучающийся: Кобзан Анастасия Евгеньевна __________________________ (Фамилия, имя, отчество) Факультет, группа: ФФМК, Нт-404о РЛТ Руководитель практики от профильной организации: Фомина Юлия Алексеевна Руководитель практики от НТГСПИ: Фомина Юлия Алексеевна Итоговая оценка ___________________________ ______________________________ подпись руководителя практики от НТГСПИ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» Индивидуальные задания, выполняемые в период практики: 1. Конспектирование IV раздела «Виды вспомогательного анализа» книги: Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : Учебное пособие. – 3-е изд. – Москва : Флинта, Наука, 2000. – 248 с. – Текст : непосредственный. 2. Просмотровое чтение диссертаций по литературе за последние 5 лет, знакомство с актуальными проблемами литературоведения. 3. Чтение диссертаций по заинтересовавшей тематике, характеристика 5 диссертационных исследований (библиографическое описание, актуальность, объект, предмет, цель, основные выводы). 4. Составление краткой аналитической справки об актуальных направлениях литературоведения на основе просмотренных диссертаций. № п/п Вид планируемой работы Планируемые сро- Отметка о выполнении ки выполнения 1. Знакомство с целью, задачами, содержанием 2. 3. 4. 5. 6. практики, ключевыми этапами проведения, отчетностью Чтение рекомендованной литературы, конспектирование Просмотровое чтение диссертаций по литературоведению, выявление актуальных проблем литературоведения Чтение диссертаций по заинтересовавшей тематике, их характеристика Составление краткой аналитической справки об актуальных направлениях литературоведения на основе просмотренных диссертаций Подготовка отчета о НИР 06.11.-07.11.2023 08.11.-15.11.2023 16.11.-21.11.2023 22.11.-05.12.2023 06.12.-13.12.2023 14.12.-16.12.2023 Руководитель практики от НТГСПИ Фомина Юлия Алексеевна Оценка руководителя практики от профильной организации Фомина Юлия Алексеевна Обучающийся Кобзан Анастасия Евгенеьвна (ФИО) 2 Подпись обучающегося Конспект раздела «Виды вспомогательного анализа» Анализ произведения в аспекте рода и жанра. Литературными родами в литературоведении называются крупные классы произведений – эпос, лирика, драма (драматургия), а также промежуточная форма лиро-эпики. Различия между литературными родами не сказываются на анализе художественного содержания. Драма во многом схожа с эпосом, поэтому к ней применимы те же приемы анализа. Но драма и эпос имеют отличия: в драме отсутствует повествовательная речь и в ней повышена степень художественной условности. В драме специфично построение изображенного мира. драма требует от читателя большей работы фантазии, умения по скупым намекам представить себе внешность героев, предметный мир, пейзаж. С течением времени драматурги делают свои ремарки все подробнее; существует также тенденция вводить в них субъективный элемент. Образ персонажа рисуется более скупыми, чем в эпосе, но и более яркими, сильными средствами. Другим ведущим приемом создания образа персонажа является его речевая характеристика, манера речи. Вспомогательными приемами выступают портрет, самохарактеристика героя и его характеристика в речи других персонажей. Для выражения авторской оценки используется в основном характеристика через сюжет и индивидуальную манеру речи. Психологизм в драме так же своеобразен, он лишен авторского повествования, внутреннего монолога, диалектики души и потока сознания. Внутренний монолог выводится наружу, оформляется во внешней речи и поэтому сам психологический мир персонажа оказывается в драме более упрощенным и рационализированным, чем в эпосе. Главным в драме является действие и развитие исходного положения, в котором важен конфликт, поэтому драму логично анализировать начиная с определения конфликта. Развитию конфликта подчиняется драматическая композиция. Конфликт воплощен либо в сюжете, либо в системе композиционных противопоставлений. 3 В зависимости от формы воплощения конфликта драматические произведения можно разделить на пьесы действия (Фонвизин, Грибоедов, Островский), пьесы настроения (Метерлинк, Гауптман, Чехов) и пьесы-дискуссии (Ибсен, Горький, Шоу). В сюжете пьесы действия реализуется содержание и трагический пафос пьесы. В пьесе настроения основу действия составляет конфликт героя с враждебным ему укладом жизни, переходящий в конфликт психологический. Движение сценического действия сосредоточено не в сюжетных перипетиях, а в смене эмоциональной тональности, событийная цепь лишь усиливает то или иное настроение. В пьесах настроения важную роль в стиле играет психологизм, но психологизм своеобразный, подтекстовый. Третий тип – пьеса-дискуссия. Конфликт здесь глубинный, основанный на различии мировоззренческих установок, проблематика, как правило, философская или идейно-нравственная. Драматическое действие выражается в столкновении точек зрения, в композиционном противопоставлении отдельных высказываний, поэтому первостепенное внимание при анализе следует уделить разноречию. В конфликт зачастую втягивается ряд героев, каждый со своей жизненной позицией, поэтому и в этом типе пьесы трудно выделить главных и второстепенных персонажей, точно так же трудно выделить положительных и отрицательных героев. (Горький «На дне»). Лирика. Лирика как литературный род противостоит эпосу, и драматургии, поэтому при ее анализе следует учитывать родовую специфику. Лирика воспроизводит человеческое сознание и подсознание, субъективный момент. Можно сказать, что лирика принадлежит к экспрессивной группе искусств. Изображаемый мир в лирике строится отлично от эпоса и драмы. В лирике психологизм экспрессивен, субъект высказывания и объект психологического изображения совпадают. Лирика осваивает внутренний мир человека в особом ракурсе: она берет по преимуществу сферу переживания, чувства, эмоции и раскрывает ее, как правило, в статике, но зато более глубоко и живо, чем это делается в эпосе. Многие лирические произведения построены на развертыва4 нии не переживания, а размышления («Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Пушкина, «Дума» Лермонтова, «Волна и дума» Тютчева). Изображенный мир лирического произведения – это прежде всего психологический мир, важно учитывать это при анализе. Детали портрета и мира выполняют в лирике исключительно психологическую функцию. Наибольшую сложность для анализа представляют те лирические произведения, в которых мы встречаемся с некоторым подобием сюжета и системы персонажей, так как переносить на лирику принципы и приемы анализа соответствующих явлений в эпосе и драме принципиально неверно, потому что и «псевдосюжет», и «псевдоперсонажи» имеют в лирике совсем другую природу и другую функцию – прежде всего опять же психологическую. В лирическом произведении мы не анализируем ни сюжета, ни персонажей, ни предметных деталей вне их психологической функции. При этом принципиальную значимость в лирике приобретает анализ лирического героя. Лирика тяготеет к малому объему и, как следствие, к напряженной и сложной композиции. В лирике чаще, чем в эпосе и драме, применяются композиционные приемы повтора, противопоставления, усиления, монтажа. Исключительную важность в композиции лирического произведения приобретает взаимодействие образов, часто создающее двуплановость и многоплановость художественного смысла. Стилевые доминанты лирики в области художественной речи – это монологизм, риторичность и стихотворная форма. Лирическое произведение в подавляющем большинстве случаев построено как монолог лирического героя, поэтому нам нет необходимости выделять в нем речь повествователя (она отсутствует) или давать речевую характеристику персонажей (их тоже нет). Однако некоторые лирические произведения построены в форме диалога «действующих лиц». Лирическая речь имеет повышенную экспрессивность, в ней наблюдается большое количество тропов и синтаксических фигур. Так же отдельные стихо5 творения могут отличаться отсутствием риторичности, номинативностью. Лирическое слово ёмко, заключает в себе «сгущенный» эмоциональный смысл. Лирика тяготеет к ритмической организации, стихотворному воплощению, поскольку слово в стихе более нагружено эмоциональным смыслом, чем в прозе. Анализ стихотворных особенностей лирической речи – это во многом анализ ее темповой и ритмической организации, что чрезвычайно важно для лирического произведения, так как темпоритм обладает способностью опредмечивать в себе определенные настроения и эмоциональные состояния и с необходимостью вызывать их в читателе. В русском стихосложении специального анализа не требует лишь четырехстопный ямб – это наиболее естественный и часто встречающийся размер. Его специфическая содержательность состоит лишь в том, что стих по своему темпоритму приближается к прозе, не превращаясь, однако, в нее. Специфика лирического рода оказывает влияние и на содержательный анализ. Имея дело с лирическим стихотворением, важно прежде всего осмыслить его пафос, уловить и определить ведущий эмоциональный настрой. Лироэпика. Лиро-эпические произведения представляют собой, как видно из названия, синтез эпического и лирического начал. От эпоса лиро-эпика берет наличие повествования, сюжетность, систему персонажей, воспроизведение предметного мира. От лирики – выражение субъективного переживания, наличие лирического героя (объединенного с повествователем в одном лице), тяготение к относительно малому объему и стихотворной речи, часто психологизм. В анализе лиро-эпических произведений следует особое внимание уделять не разграничению эпических и лирических начал, а их синтезу в рамках одного художественного мира. Для этого принципиальное значение имеет анализ образа лирического героя-повествователя. Проникновение лирической субъективности в эпическое повествование – наиболее сложный для анализа, но в то же время и наиболее интересный случай синтеза эпического и лирического начал. 6 Литературные жанры. Категория жанра в анализе художественного произведения имеет несколько меньшее значение, нежели категория рода, но в ряде случаев знание жанровой природы произведения может помочь в анализе, указать, на какие стороны следует обратить внимание. В литературоведении жанрами называются группы произведений внутри литературных родов, объединенные общими формальными, содержательными или функциональными признаками. Не все произведения имеют четкую жанровую природу (стихотворение Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», Лермонтова «Пророк», пьесы Чехова и Горького, «Василий Теркин» Твардовского). В эпических жанрах имеет значение прежде всего противопоставление жанров по их объему. Сложившаяся литературоведческая традиция выделяет здесь жанры большого (роман, эпопея) среднего (повесть) и малого (рассказ) объема, однако реально в типологии различение лишь двух позиций, так как повесть не является самостоятельным жанром, тяготея на практике либо к рассказу («Повести Белкина» Пушкина), либо к роману (его же «Капитанская дочка»). Но вот различение большого и малого объема представляется существенным, и прежде всего для анализа малого жанра – рассказа. В композиции рассказа, как и любой малой формы, очень важна концовка, которая носит либо характер сюжетной развязки, либо эмоционального финала. Примечательны и те концовки, которые не разрешают конфликта, а лишь демонстрируют его неразрешимость; так называемые «открытые» финалы. Одной из жанровых разновидностей рассказа является новелла. Новелла – это остросюжетное повествование, действие в нем развивается быстро, динамично, стремится к развязке, которая заключает в себе весь смысл рассказанного: прежде всего с ее помощью автор дает осмысление жизненной ситуации, выносит «приговор» изображенным характерам. В новеллах сюжет сжат, действие концентрированно, экономная система персонажей, нет побочных сюжетных линий и авторских отступлений. При соблюдении всех этих тенденций новелла приобретает структуру анекдота со всеми его главными признаками: малым объемом, неожиданной, парадоксальной «ударной» концовкой, мини7 мальными психологическими мотивировками действий, отсутствием описательных моментов и т.п. Новелла, как правило, основывается на внешних конфликтах, в которых противоречия сталкиваются (завязка), развиваются и, дойдя в развитии и борьбе до высшей точки (кульминация), более или менее стремительно разрешаются. Крупные жанры эпоса – роман и эпопея – различаются по своему содержанию, в первую очередь по проблематике. Содержательной доминантой в эпопее является национальная, а в романе – романная проблематика. На протяжении последних полутора веков в эпосе сложился новый жанр большого объема – роман-эпопея, объединяющий в себе свойства этих двух жанров («Война и мир» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Живые и мертвые» Симонова, «Доктор Живаго» Пастернака). Для романаэпопеи характерно соединение национальной и идейно-нравственной проблематики, соединение психологизма с сюжетностью, композиционное сочетание общего, среднего и крупного планов, наличие множества сюжетных линий и их переплетение, авторские отступления. Жанр басни – один из немногих канонизированных жанров, сохранивших реальное историческое бытование в XIX–XX вв. Ему характерно большая степень условности и даже прямая фантастичность образной системы. В композиции басни обыкновенно отчетливо выделяются две части – сюжет и так называемая мораль – авторская оценка и осмысление изображенного, которая может быть помещена как в начале, так и в конце произведения, но никогда в середине. Существуют и басни без морали. По нормам поэтики классицизма басня принадлежит к «низким» жанрам. Лиро-эпический жанр баллады – тоже канонизированный жанр, но уже из эстетической системы не классицизма, а романтизма. Он предполагает наличие сюжета (обычно простого, однолинейного) и, как правило, его эмоционального осмысления лирическим героем. Форма организации речи стихотворная, размер произволен. Существенным формальным признаком баллады является наличие 8 диалога. В комедии содержательной доминантой становится пафос сатиры или юмора, реже иронии; проблематика может быть самой разнообразной, но чаще всего социокультурная. В области стиля важными и подлежащими анализу становятся такие свойства, как разноречие, сюжетность, повышенная условность. В основном анализ формы должен быть направлен на уяснение того, почему комичен, смешон тот или иной характер, эпизод, сцена, реплика; на формы и приемы достижения комического эффекта. Эстетический анализ в рассмотрении комедии должен превалировать над проблемно-смысловым, в полную противоположность традиционной практике преподавания. В ряде случаев сложность для анализа представляют авторские жанровые подзаголовки, не совсем совпадающие с современными представлениями о том или ином жанре. В этом случае для правильного понимания авторского замысла необходимо выяснить, как воспринимался данный жанр автором и его современниками. Таковы основные особенности анализа произведения в связи с его родом и жанром. Контекст и его виды. Под контекстом в широком смысле слова понимается вся совокупность явлений, связанных с текстом художественного произведения, но в то же время внеположных ему. Различают контекст литературный – включенность произведения в творчество писателя, в систему литературных направлений и течений; исторический – социально-политическая обстановка в эпоху создания произведения; биографически-бытовой – факты биографии писателя, реалии бытового уклада эпохи, сюда же относятся обстоятельства работы писателя над произведением (история текста) и его внехудожественные высказывания. Исторический контекст. При восприятии художественного произведения какой-то, пусть самый приближенный и общий исторический контекст присутствует почти всегда. Восприятие почти любого произведения происходит на определенном контекстуальном фоне. Речь идет о том, нужно ли расширять и 9 углублять эти фоновые знания контекста для адекватного понимания произведения. Решение этого вопроса подсказывает сам текст, и прежде всего его содержание. В том случае, когда перед нами произведение с ярко выраженной вечной, вневременной тематикой, привлечение исторического контекста оказывается бесполезным и ненужным, поскольку искажает реальные связи художественного творчества с исторической эпохой. В любом случае с привлечением контекстуальных исторических данных связан ряд опасностей, о которых надо знать и помнить. Изучение самого литературного произведения нельзя подменять изучением его исторического контекста, исторический контекст необходимо привлекать в достаточной полноте, учитывая сложную, а иногда и пеструю структуру исторического процесса в каждый данный период, в общеисторической ситуации надо видеть преимущественно те ее стороны, которые оказывают непосредственное влияние на литературу как форму общественного сознания. Итак, привлечение исторического контекста к изучению художественного произведения – вспомогательный и не всегда нужный методический прием анализа, но не его методологический принцип. Биографический контекст. Во многом о нем можно сказать то же самое, что и об историческом контексте. Лишь в редчайших случаях он нужен для понимания произведения. В остальных же случаях привлечение биографического контекста не только бесполезно, но зачастую и вредно, так как сводит художественный образ к конкретному факту и лишает его обобщающего значения. Литературный контекст. Его привлечение к анализу практически никогда не приносит вреда. Особенно полезным оказывается сопоставление исследуемого произведения с другими произведениями того же автора, поскольку в массе яснее выявляются закономерности, присущие творчеству писателя в целом, его тяготение к определенной проблематике, своеобразие стиля. Этот путь имеет то преимущество, что в анализе отдельного произведения позволяет идти от общего к частному. Иногда привлечение литературного контекста оказывается даже непре10 менным условием для верного постижения отдельно взятого художественного произведения. Привлечение более широкого литературного контекста, то есть творчества предшественников и современников данного автора, также является в основном желательным и полезным, хотя и не столь обязательным. Изменения контекста во времени. Наибольшую сложность представляет историческое изменение контекста в процессе восприятия литературного произведения в последующие эпохи, так как утрачивается представление о реалиях, обычаях, устойчивых речевых формулах, бывших вполне обыденными для читателей прошлой эпохи, но совершенно незнакомых читателю последующих поколений, в результате чего происходит невольное обеднение, а то и искажение смысла произведения. Утрата контекста может, таким образом, существенно повлиять на интерпретацию, поэтому при анализе произведений отдаленных от нас культур необходим так называемый реальный комментарий, иногда очень подробный. Общий вывод, который можно сделать из всего сказанного, состоит в следующем. Контекстуальный анализ является в лучшем случае частным вспомогательным приемом, никак не заменяющим анализа имманентного; необходимость того или иного контекста для правильного восприятия произведения указывается организацией самого текста. Характеристика диссертационных исследований по литературоведению 1. Самойленко Виктория Александровна «Художественное своеобразие лирического цикла путешествий в отечественной поэзии рубежа XX-XXI вв.» 2022. URL: https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennoe-svoeobrazie- liricheskogo-tsikla-puteshestvii-v-otechestvennoi-poezii-rubezh Актуальность темы исследования определяется в первую очередь тем, что сегодня одной из главных проблем отечественного литературоведения является проблема функционирования жанра как наиболее общей и универсальной категории поэтики, в которой находят свое выражение важнейшие закономерности литературного процесса. Изучение современной жанровой системы существен11 но осложняется тем, что в результате развития словесного искусства жанроразличительные категории видоизменяются: жанр не только сохраняет «историческую память» (М. М. Бахтин), но и эволюционирует, «смещается» под влиянием исторических сдвигов (Ю. Н. Тынянов). Изменяющееся художественное сознание управляет процессами жанровых преобразований, что приводит к активным процессам жанрового синтеза, взаимопроникновению жанровых систем. Особенно отчетливо данный процесс наблюдается в современной отечественной поэзии, и, в частности, такой крупной жанровой форме как лирический цикл, отличающийся гибкостью и пластичностью формы. Проблема художественной циклизации, тесно связанная с жанровыми трансформациями, также становится в центре исследовательского внимания. По справедливому утверждению Л. Е. Ляпиной, «одна из фундаментальных проблем, открытых литературоведением XX века, - это явление литературной циклизации, т.е. объединения групп самостоятельных произведений в новые многокомпонентные единства - циклы» Объект – лирический цикл путешествий в современной отечественной поэзии. Предмет – художественные особенности лирического цикла путешествий в поэзии рубежа XX-XXI вв. Цель – изучить основные тенденции развития лирического цикла путешествий в современной отечественной поэзии. Лирические циклы путешествий в творчестве современных поэтов не только ярко демонстрируют отражение характерных признаков данной жанровой формы, но и указывают на их размывание, соединение в рамках одной жанрово-видовой формы нескольких тематических линий, дополняющих основной поэтический сюжет путешествия. Более того, в современном цикле путешествий наблюдается синтез жанровых черт травелога, поэтического дневника, стихотворного рассказа, элегии, сонета, письма и других смежных жанров. Введение дополнительных лирических мотивов, жанровый синтез расширяют тематический комплекс цикла путешествий философскими, интимными, соци12 альными смыслами, что с одной стороны, обогащает поэтический сюжет, а с другой – размывает четкость жанровых признаков лирического цикла путешествий. Естественно, в силу ограниченного объема диссертации, за пределами исследования осталось изучение феномена редакторского цикла путешествий в творчестве поэтов рубежа XX–XXI вв., что требует детального осмысления в рамках специальной работы. Кроме того, поскольку лирический цикл путешествий составляет важную часть современной поэзии и многогранно отражает основные пути ее развития, использованная нами методология вполне применима для осмысления других жанрово-видовых особенностей лирического цикла и прежде всего любовного, философского, пейзажного и др. в общем контексте современного поэтического процесса. 2. Морозова Ксения Игоревна «Творчество А.К. Гольдебаева (Семёнова). Феномен "провинциального писателя-беллетриста" в русской литературе конца XIX- начала XX вв.» 2022. URL: https://www.dissercat.com/content/tvorchestvoak-goldebaeva-semenova-fenomen-provintsialnogo-pisatelya-belletrista-v-russkoi Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения творчества А. К. Гольдебаева (Семёнова) как уникального социокультурного явления, так как практически вся художественная часть его наследия находится вне поля зрения теоретиков и историков литературного процесса (здесь ещё раз стоит заметить, что помимо беллетристического творчества Гольдебаев много и продуктивно занимался журналистикой, писал публицистические статьи, пьесы, работал над мемуарами и т.д.). Едва ли не единственным исследователем, уделившим внимание биографии писателя и его взаимоотношениям с современниками, до сегодняшнего дня остаётся А. П. Чудаков; многие же страницы биографии и творчества Гольдебаева до сих пор остаются малоизученными или не изученными вовсе, что, на наш взгляд, препятствует созданию адекватной картины историко-литературного процесса в России рубежа Х1Х-ХХ вв. Кроме этого, выявление особенностей мировоззрения и эстетической позиции провинциального беллетриста Гольдебаева позволит сделать серьёзный шаг на пути к 13 изучению особенностей провинциальной литературы, а именно - к раскрытию сущности феномена «провинциального писателя-беллетриста». Объектом исследования в представленной диссертационной работе является феномен «провинциального писателя-беллетриста», его компоненты и структура в творчестве А. К. Гольдебаева. Предмет - способы создания феномена «провинциального писателябеллетриста» в творчестве А. К. Гольдебаева. Цель исследования заключается в том, чтобы изучить феномен «провинциального писателя-беллетриста» на основе целостности биографического и художественного текстов и выявить основные компоненты этого феномена. Во-первых, автор называет причины, по которым А.К. Гольдебаев не стал писателем первой величины. Автобиографический текст свидетельствует о том, что больший отрезок своего творческого пути он посвятил поиску причин неустройства мира, а, не обнаружив их в окружающем мире, начал искать в себе. Кроме этого, поиски источника всех бед привели к тому, что писатель начал замечать проявления Апокалипсиса даже в мелочах. Это привело к тому, что его сюжеты повторялись и не отличались глубиной проблематики. Во-вторых, называются возможные причины, по которым имя писателя А.К. Гольдебаева оказалось забыто: сохранение верности крупным прозаическим жанрам, которые постепенно уходили на второй план, сложность в определении своих мировоззренческих (пытался познать и философию позитивизма, освоить ницшеанское учение, освобождённое от принципов позитивизма) и художественных установок (ориентировался одновременно и на традиции несколько ослабевающего реализма и набирающего силу модернизма); психологические комплексы родом из детства, не дававшие писателю почувствовать себя «своим» в литературной среде. В-третьих, называются основные компоненты феномена «провинциального писателя-беллетриста»: мировоззренческая неустойчивость, неумение выстраивать свою деятельность в соответствии с господствующими тенденциями и читательскими предпочтениями; поверхностное знакомство с эстетическими принципами той или иной художественной системы (за внешней 14 формой скрывалась смысловая пустота); неспособность побороть внутренние комплексы и стремление скрыть своё провинциальное происхождение. Подведенные итоги исследования позволяют наметить его возможные дальнейшие перспективы, которые видятся нам в продолжении изучения творческого наследия А.К. Гольдебаева, большая часть которого представлена на сегодняшний день в виде рукописей. Это поможет лучше разобраться в картине мира писателя. Изучение личных архивов как крупных писателейсовременников А.К. Гольдебаева, так и малоизвестных провинциальных литераторов, позволит обнаружить новые векторы влияний и отталкиваний и откроет новые грани феномена «провинциальный писатель-беллетрист». 3. Морозова Светлана Николаевна «Творчество К.И. Чуковского в контексте международных литературных связей» 2022. URL: https://www.dissercat.com/content/tvorchestvo-ki-chukovskogo-v-kontekstemezhdunarodnykh-literaturnykh-svyazei Актуальность исследования обусловлена его перспективностью для сравнительного литературоведения, основывающейся на определении специфики русско-зарубежных литературных связей в контексте изучения обстоятельств рецепции К.И. Чуковским характерных черт инонациональной литературной и историко-культурной среды. Творчество писателя дает богатейший материал для изучения межнационального литературного диалога. Диапазон способов освоения К.И. Чуковским многообразия зарубежной литературы чрезвычайно широк - от переводческого прочтения отдельных произведений иноязычных авторов с целью популяризации их творчества в России до критического анализа творческого и жизненного пути писателей в литературоведческих и литературно-критических работах. Объект исследования - творчество К.И. Чуковского во всем его многообразии как объект изучения русско-зарубежного литературного диалога. Предмет исследования - восприятие К.И. Чуковским творчества зарубежных писателей. 15 Цель диссертационного исследования - проанализировать основные формы рецепции К.И. Чуковским зарубежной литературы для создания целостной картины литературных связей XX в. с перспективой определения направления дальнейшего изучения выбранной тематики. Проведенное исследование позволило определить в историко- ретроспективном аспекте продуктивность и конкретную результативность восприятия К.И. Чуковским творчества иностранных писателей, представленного разными формами рецепции: переводами, реминисценциями из произведений рассматриваемых писателей и литературно-критическими откликами. Анализ отдельных работ, а также разрозненных фактов, проведенный на основе собственных исследовательских изысканий, дал возможность разработать систему положений, поясняющих специфику осмысления К.И. Чуковским характера взаимодействия русской литературы с зарубежной на примере творчества отдельных авторов. Не менее важным и значимым для отечественного литературоведения является факт установления зависимости восприятия К.И. Чуковским иностранной литературы от общественно-политических и культурных процессов и изменений, происходящих в стране, а также выявление форм и образов присутствия зарубежной литературы в национальном культурном пространстве. Обстоятельный анализ большого объема фактического материала позволил оценить характер вхождения творчества зарубежных писателей в контекст отечественной литературной традиции, а также уточнить представление о развитии русской литературы XX века. Наряду с расширением представлений о К.И. Чуковском и современной ему эпохе неизбежно будет происходить установление новых фактов деятельности его современников. Материалы исследования позволят углубить научное знание о творчестве Г.А. Бюргера, Р.Э. Распе, И.В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне, У. Шекспира, Ч. Диккенса, О. Уайльда, Г.Р. Хаггарда, А.К. Дойля, Г.К. Честертона, Г. Бичер-Стоу, У. Уитмена, М. Твена, О. Генри, Дж. Чивера, Т. Мура, Б. Шоу, Дж.М. Синга. В этом случае работа вносит весомый вклад в развитие научного направления, связанного с исследованием русской рецепции литературы других стран. 16 4. Хейдари Марзийе «Типология персонажей в фантастической прозе А.П. Платонова 1920-х годов» 2022. URL: https://www.dissercat.com/content/tipologiya-personazhei-v-fantasticheskoi-prozeap-platonova-1920-kh-godov Актуальность исследования определяется изучением одного из важных направлений в современном платоноведении, выявлением нравственноэстетических, социально-прогностических, когнитивно-футурологических идей А.П. Платонова и их образных воплощений в творчестве 1920-х гг., востребованных в научном, социокультурном и художественном дискурсе начала XXI века. Исследование публицистических и художественных произведений А.П. Платонова 1920-х годов значимо для осмысления влияния философскоэстетических открытий ранней фантастической прозы на зрелое творчество писателя в контексте русской и мировой литературы, отражает интерес литературоведения к влиянию фантастики 1920-х годов на литературный процесс в целом, включая современные тенденции развития фантастической прозы. Объект исследования — в качестве объекта исследования выбраны публицистические и художественные произведения А.П. Платонова в аспекте типологии персонажей фантастической прозы 1920-х годов. Предметом исследования является система персонажей научно- фантастической прозы А.П. Платонова 1920-х годов. Цель исследования — разработать типологию персонажей научнофантастической прозы А.П. Платонова 1920-х годов в контексте культурнофилософских идей эпохи и мировоззренческих исканий писателя. Делается итоговый вывод о типологии персонажей повести «Эфирный тракт». С одной стороны, в повести окончательно складываются и получают четкие характеристики персонажи, важные для всего творчества А.П. Платонова, с другой – в центральных типах возникают очевидные изменения, обусловленные как усложнением характеров героев, самодвижением, так и движением их «навстречу» друг другу, своеобразной «межтиповой» конвергенцией. Типы персонажей повести находятся в отношении художественной преемственности 17 по отношению к персонажам фантастических произведений 1920-х годов и намеченным типам в публицистике. В Заключении представлены результаты проведенного исследования, в ряде выводов обоснована особая природа стиля А. П. Платонова, перечислены идеи и мотивы творчества писателя 1920-х годов, особое внимание обращено на специфику персонажей, указаны особенности его философскохудожественного взгляда и их связь с трудами философов и мыслителей, представлена типология персонажей научно-фантастических произведений рассматриваемого периода. При этом отмечается, что в предложенной системе классификации типов четкое отнесение персонажей лишь к одному из обозначенных типов невозможно, характер большинства героев представляет сложную многокомпонентную структуру, поэтому некоторые персонажи закономерно рассмотрены в разных категориях; большое место уделено типу преобразователя, прослеживаются этапы его становления и эволюция. Рассматривается перспектива исследования традиций А.П. Платонова как автора фантастической прозы в русской литературе с середины XX в. до начала XXI в., перспективы изучения и распространения интереса к научнофантастическим произведениям А.П. Платонова в Иране. 5. Алмачи Хамид Сабах Хлайхель «Цветопись и звукопись в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»» 2022. URL: https://www.dissercat.com/content/tsvetopis-i-zvukopis-v-romane-is-turgenevadvoryanskoe-gnezdo Актуальность исследования. Теоретико-литературные исследования последних лет затрагивают тот или иной аспект формирования художественного мира в прозе И.С. Тургенева, в том числе мир цвета и звука. Не ослабевающий в последние годы интерес ученых к анализу творческого наследия И.С. Тургенева, в том числе к особенностям поэтики одного из наиболее значимых произведений - роману «Дворянское гнездо» обусловливают актуальность данного диссертационного исследования. 18 Объектом исследования является система колоративных и акустических образов как необходимый элемент создания художественного мира романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо». Предметом диссертационного исследования является специфика функционирования цветовых и звуковых образов в структуре текста романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо». Цель работы - исследовать специфику создания художественного мира в романе «Дворянское гнездо» средствами колоративной и акустической поэтики. В цветовом оформлении роман «Дворянское гнездо» представляется не самым ярким произведением И.С. Тургенева. В тексте нет разнообразной цветовой палитры, но при этом тот ограниченный арсенал цветообозначений, которые И.С. Тургенев включает в повествование, выполняет значимые художественные функции. Цветовая характеристика в портретах, пейзажах и интерьерах имеет как описательную, так и метафорическую или символическую составляющую, участвует в реализации авторского замысла, усиливает трагизм и углубляет философский смысл произведения. Некоторая спектральная монотонность романа «Дворянское гнездо» (по сравнению с другими произведениями писателя) восполняется акустической полифонией. Звуковые образы в романе представлены более ярко, чем цветовые, что способствует реализации компенсаторной функции звука. В то же время, звуковые и колоративные образы зачастую проявляются в одних и тех же эпизодах, дополняя, раскрывая и уточняя друг друга. Неразрывная связь цвета и звука в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» является специфическим структурным элементом художественного мира произведения. Аналитическая справка «Актуальные проблемы литературоведения» В просмотренных и изученных мною диссертационных работах я выявила ряд актуальных проблем, о которых я расскажу далее. Для анализа я выбрала работы по русской литературе, опубликованные в 2022 году. Все работы акту19 альны для нашего времени. Преимущественно в них затрагивается период XIXXX веков, чуть в меньшей степени XXI век. Активнее всего исследователи анализируют творчество конкретного писателя в целом. Например, творчество А. П. Платонова, К. И. Чуковского, А. К. Гольдебаева, так же в одной из работ анализируется жанр травелога, в рамках которого рассматривается творчество большого количества писателей. Хоть исследование творчества конкретного писателя и является сходством рассмотренных мною диссертационных работ, но изучаются они в совершенно разном контексте и под разными углами. В своих исследованиях авторы обращаются к реализму, а так же к фантастике (А. П. Платонов). В своих работах исследователи поднимают такие вопросы как: использование фонетических приемов (цветопись и звукопись) в романе «Дворянское гнездо», роль цветового и фонетического факторов в раскрытии образов персонажей, характеристики пейзажей, интерьера, музыки и речи. Художественное своеобразие лирического цикла путешествий в отечественной поэзии, особенности жанра, образы мест и стран. Особенности литературы А. К. Гольдебаева, анализ произведений и их культурной значимости. Творчество К. И. Чуковского в контексте международных литературных связей с такими творцами как: И. кант, Г. В. Гегель, К. Маркс, Ф. Ницше и многие другие. Творчество А. П. Платонова, проблематика и поэтика фантастических рассказов, типология и классификация персонажей, философские идеи в произведениях автора. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что вопросы и проблемы исследований многообразны и не похожи друг на друга, авторы используют нестандартные подходы к анализу произведений и творчества писателей. 20