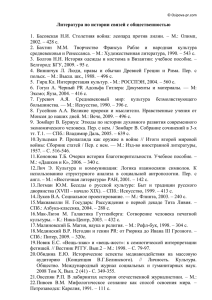

Богословие и история церкви - сост. монахиня Елена (Хиловская), О.В. Меликова, О.В. Руколь

advertisement