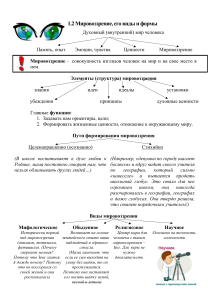

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РГГУ) ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ.Л.С.ВЫГОТСКОГО ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ Кафедра психологии личности РЕФЕРАТ Дисциплина: Педагогическая психология Тема: Проблема формирования мировоззрения Выполнил студент: 2 курса Сироткина Е.В. Проверил: Доцент к.н., доцент Токарева И.Н. Москва 2024 Содержание Введение……………………………………………………………………….3 Глава 1. Теоретические основы мировоззрения…………..……………..5 1.1. Определение и структура мировоззрения……………………...5 1.2. Единицы анализа мировоззрения личности…………………8 Глава 2. Факторы формирования мировоззрения……………………...11 2.1. Влияние семьи на формирование мировоззрения……..……….11 2.2. Вклад образовательной среды в развитие мировоззрения……..13 2.3. Влияние социокультурной среды и медиа………………………16 Глава 3. Возрастные особенности формирования мировоззрения…...19 3.1. Младший школьный возраст…………………………………….19 3.2. Средний школьный возраст……………………………………...23 3.3. Старшие школьники и формирование мировоззрения………..27 Заключение…………………………………………………………………...33 Список литературы…………………………………………………………..35 2 ВВЕДЕНИЕ Понятие «мировоззрение», означающее «взгляд на вселенную», встречается впервые у И. Канта в работе «Критика способности суждения» в 1790 году. В настоящее время в научной литературе отсутствует единый подход как к определению сущности мировоззрения личности, так и к критериальным оценкам мировоззрения. В теории психологической науки отмечается стремление выделять в качестве структурных компонентов мировоззрения личности знания, взгляды, убеждения, отношения, ценности, смыслы. В контексте педагогической психологии вопрос формирования мировоззрения приобретает особую актуальность, поскольку образовательный процесс играет ведущую роль в развитии и становлении индивидуальных убеждений и принципов, которые в свою очередь определяют поведение, цели и жизненные стратегии человека. Начиная с Л. С. Выготского большинство авторов справедливо замечают, что мировоззрение как системное личностное новообразование заявляет о себе в начале подросткового периода (Л. С. Выготский, Э. Эриксон). Однако никто не отрицает того факта, что данное новообразование начинает формироваться с первых лет жизни. Это приводит нас к необходимости теоретической и экспериментальной разработки проблемы развития мировоззрения у детей. В дошкольном возрасте дети активно взаимодействуют с окружающим миром, пытаясь понять и интерпретировать социальные явления и образы через игру и общение. Этот период критичен, поскольку именно здесь закладываются основы мировоззренческих установок, которые будут развиваться и модифицироваться в более старшем возрасте. 3 Процесс углубления и систематизации мировоззрения активизируется в старшем школьном возрасте, когда учащиеся начинают активно интересоваться наукой, общественной жизнью, политикой и моралью. Этот период характеризуется значительным когнитивным развитием, формированием критического мышления и способности к абстрактному рассуждению. Школьное образование, предоставляя учащимся доступ к разнообразным источникам знаний, способствует формированию у них собственных взглядов и убеждений, что впоследствии становится основой их мировоззрения. Так на какой же возрастной ступени и при каких психолого-педагогических условиях учащимися осознается необходимость убеждения в выработке собственного мировоззрения? При каких условиях (внешних и внутренних) учащимися осознается важность его построения с основой на теоретические знания, приемы и способы действования? Изучение процесса формирования мировоззрения в рамках педагогической психологии заслуживает особого внимания, поскольку позволяет глубже исследовать механизмы социализации и индивидуализации личности. 4 Глава 1. Теоретические основы мировоззрения. 1.1 Определение и структура мировоззрения. Продолжительное время базовым считалось определение, содержащееся в философской энциклопедии, в котором мировоззрение интерпретируется как «обобщенная система взглядов человека на мир в целом, на место отдельных явлений в мире и на свое собственное место в нем, понимание и самостоятельная оценка человеком смысла его деятельности и судеб человечества, совокупность научных, философских, политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей»1 В анализе теоретических основ мировоззрения можно выделить несколько ключевых аспектов, подчеркивающих его многогранность и значимость для формирования личности. Мировоззрение определяется как система взглядов, понятий и представлений о мире, охватывающая философские, общественнополитические, этические, эстетические и естественнонаучные воззрения. Это широкое определение подчеркивает, что мировоззрение включает в себя все аспекты человеческого взгляда на окружающий мир. Значение мировоззрения несомненно велико, поскольку оно рассматривается как важнейшее качество гармоничной личности и представляет собой конечную цель современного образования. Такое понимание мировоззрения подчеркивает его роль в культурном и научном прогрессе, позволяя человеку активно участвовать в культурном процессе и способствовать дальнейшему развитию общества. Л.С. Выготский связывал понятие развития мировоззрения с понятием развития личности. 1 Философский энциклопедический словарь / под ред. Е. Ф. Губского [и др.]. − М.: ИНФРА-М, 2006. − 574 с. 5 «Мировоззрение — это то, что характеризует все поведение человека в целом в его культурной части по отношению к внешнему миру. В этом смысле у животного нет мировоззрения, и в этом же смысле нет его у ребенка в момент рождения. И в первые годы жизни, иногда вплоть до поры полового созревания, мировоззрение в собственном смысле этого слова отсутствует у ребенка.»2 Вместо понятия «мировоззрение» Л. С. Выготский ввел понятие «миродействия» как способа выражения ребенком своего отношения к миру, что предшествует формированию мировоззрения. «Миродействие» отражает первичные способы взаимодействия ребенка с окружающим миром и является его первой реакцией на внешние стимулы. Д.А. Леонтьев связывает мировоззрение и глубинные смысловые структуры личности следующим образом. Мировоззренческие структуры являются проекцией в плоскость сознания динамических смысловых систем, образующих содержательно-смысловой уровень структуры личности. «Личность как психологическое образование, как регуляторная система конституируется функциями выделения субъектом себя из окружающего мира, выделения, презентации и структурирования своих отношений с миром и подчинения своей жизнедеятельности устойчивой структуре этих отношений, в противовес сиюминутным импульсам и внешним стимулам»3 Содержание мировоззрения раскрывается через структурно-функциональный анализ. Структурная и функциональная организация устойчивых и значимых связей элементов мировоззрения позволяет поддерживать его характерные свойства и особенности, которые делают его узнаваемым. Структура придает мировоззрению его уникальные качества и обеспечивает его целостность. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3 Проблемы развития психики/Под ред. А. М. Матюшкина. - М.: Педагогика, 1983. - 368 с., ил. 2 3 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М., 1999. 6 Н. А. Менчинская и Т. К. Мухина в качестве трех основных компонентов мировоззрения рассматривают интеллектуальную сферу (знания, представления, понятия, умения оперировать ими и т. п.), побуждающе-мотивационную, раскрывающую моральную направленность личности (ее мотивы, интересы, идеалы, эмоциональные особенности) и действенно- практическую,характеризующуюся активностью в реализации знаний и отношений индивида в поведении и деятельности.4 Особое внимание в анализе мировоззрения уделяется таким понятиям, как "ядро" и "оболочка" мировоззрения. "Ядро" мировоззрения содержит глубинные личностные смыслы и ценности, которые определяют основные жизненные ориентации человека. "Оболочка" мировоззрения включает в себя более поверхностные и изменчивые элементы, такие как конкретные знания и убеждения, которые могут развиваться и модифицироваться под влиянием внешних условий. В наши дни, как показывает анализ диссертационных исследований и научных публикаций последних пятнадцати лет (анализ был проведен в 2016-ом году), существует несколько различных типов мировоззрения: научное (представленное исследованиями таких авторов, как Н. Д. Андреева, Т. Б. Алексеева, Л. А. Ларченкова и других), религиозно-философское (например, И. М. Меликов), экзистенциально-гуманистическое (Ю. В. Аннушкин), ноосферное (Ю. А. Кувшинов), философско-культурологическое (Р. М. Ганиев), 4 Формирование научного мировоззрения учащихся / под ред. Э. И. Моносзона. М. : Педагогика, 1985. С. 42. 7 экологическое (Л. Г. Чернышова, В. В. Полещук, А. А. Мелентьева), виртуальное (А. В. Захряпин) и другие. Существует разнообразие типов мировоззрений, о которых пишут такие ученые, как А. С. Богомолов, А. А. Касьян, Т. И. Ойзерман и В. И. Шинкарук. Философ А. А. Касьян, например, подчеркивает, что существуют различные типологии мировоззрений, отличающиеся качественно друг от друга. Они могут быть классовыми, профессиональными, национальными; могут быть вненаучными (обыденными) и научными. Научное мировоззрение может быть системным или частичным (математическим, социальным, техническим и т.д.). С точки зрения философии можно выделить реалистическое, идеалистическое, фаталистическое и детерминистское мировоззрения; с точки зрения религии — атеистическое и религиозное. Мировоззрение может быть результатом как практического, так и духовного освоения мира, включать научные и философские аспекты или же быть художественным, религиозным, мифологическим или обыденным. Эти типы мировоззрений не ограничиваются двумя крайностями, а находятся в плюральных отношениях. Исследователи, такие как Г. А. Абрахматова и Г. Л. Смирнов, отмечают, что элементы различных мировоззрений могут мирно сосуществовать в системе одного человека, не нарушая её целостность. В связи с этим особое значение приобретает гармонизирующая и защитная функции мировоззрения, упорядочивание миров человеческого бытия и духовная крепость человека. 1.2. Единицы анализа мировоззрения личности. Проблема единиц анализа является одной из ключевых методологических проблем психологии. В современной научной литературе не существует унифицированного подхода к определению сущности мировоззрения личности. В психологической теории наблюдается тенденция к выделению ключевых структурных элементов 8 мировоззрения, включая знания, взгляды, убеждения, отношения, ценности и смыслы. Г.Е. Залесский в своих исследованиях подчеркивает, что на уровне мировоззрения отношения не могут существовать изолированно от взглядов, убеждений и идеалов. Это связано с тем, что знание само по себе не превращается в компонент мировоззрения до тех пор, пока личность не примет и не адаптирует его, не включит в свою систему ценностей. П.Г. Огурцов акцентирует внимание на мировоззренческом взгляде как компоненте мировоззрения личности, который является устойчивой, основанной на знании и уверенности в его достоверности точкой зрения на ключевые явления природы, общества и человеческого познания. Чтобы стать частью системы мировоззрения, взгляды и представления должны приобрести эмоциональную значимость и трансформироваться в устойчивые убеждения. Другой важный аспект мировоззрения личности – убеждения. В научной литературе термин "убеждение" используется для обозначения различных явлений. Б.Д. Парыгин выделяет три основных аспекта убеждений: как специфического компонента системы взглядов, связанного с жизненным опытом и мотивацией к действию; как процесса освоения внешнего мира, влияющего на изменение первоначальных установок; и как метода целенаправленного идеологического и социально-психологического воздействия на индивидуальное сознание. Убеждения объединяют субъективное и объективное, определяют выбор мотивов и направляют целеполагающую деятельность. Следующий ключевой компонент мировоззрения – ценностно-смысловой уровень. Д.А. Леонтьев утверждает, что мировоззренческие структуры являются отражением динамических смысловых систем, формирующих содержательносмысловую основу личности. Личность, как психологическое образование, складывается через функции выделения субъекта из окружающего мира, организации его отношений с миром и подчинения его жизнедеятельности 9 устойчивой структуре этих отношений, противостоящей моментальным импульсам и внешним воздействиям. А.Г. Асмолов, развивая идеи Л.С. Выготского, вводит понятие "динамическая смысловая система" для описания многомерной организации смысловых образований, которая отражает значимые черты личности и становится единицей ее анализа. Основу смысловой системы регуляции составляют личностные ценности, которые, согласно Д.А. Леонтьеву, могут быть поняты как мнения, представления или убеждения, не имеющие самостоятельной мотивационной силы, или как социальные установки, играющие направляющую роль в регуляции поведения, или же как мотивы, непосредственно влияющие на поведение. 10 Глава 2. Факторы формирования мировоззрения. 2.1. Влияние семьи на формирование мировоззрения. Семья оказывает фундаментальное влияние на формирование мировоззрения у детей, будучи первичной социальной средой, где начинается их развитие. Это влияние многоаспектно и затрагивает различные стороны жизни ребёнка. Во-первых, семья является основным источником ценностей для ребёнка. Родители, через свои действия и поведение, передают ребёнку представления о морали, этике и социальных ожиданиях. Эти ранние уроки закладывают основу для развития его собственных взглядов и понимания мира. Во-вторых, эмоциональная поддержка, которую предоставляет семья, создаёт условия для уверенного взгляда ребёнка на окружающий мир. Обстановка стабильности и понимания в семье позволяет ребёнку формировать здоровое мировоззрение. В-третьих, образовательный аспект взаимодействия в семье также весьма значим. Родители часто являются первыми наставниками, которые вводят детей в мир знаний и учения. Темы, которые поднимаются в семейных обсуждениях, и способы их обсуждения могут значительно влиять на интересы ребёнка и его стремление к знаниям. Четвёртый аспект — это передача культурных и религиозных традиций. Семейные обычаи и празднования становятся каналом, через который ребёнок узнаёт о своих корнях и культурной принадлежности, что важно для формирования его идентичности. Пятый аспект связан с реакцией семьи на вызовы и кризисы. Способы, которыми семья преодолевает трудности, учат ребёнка принципам справедливости и устойчивости. Эти уроки жизнестойкости влияют на то, как ребёнок будет воспринимать и реагировать на проблемы в будущем. 11 Стиль воспитания родителей играет важную роль в формировании отношения к миру у детей дошкольного возраста. Воспитательный процесс можно рассматривать как активное участие родителей в так называемом «миродействии» ребенка. В отличие от взрослых, чье мировоззрение уже сформировано и стабильно, мировоззрение ребенка находится в стадии активного развития и легко поддается влиянию. В процессе взаимодействия взрослых с детьми родители не только наблюдают за реакцией ребенка на мир вокруг него, но и стараются обогатить и направить его восприятие. Воспитательная деятельность направлена на то, чтобы привести «миродействие» ребенка в соответствие с нормативными представлениями о мире, которые существуют в сознании родителя. Эта деятельность может как поддерживать и усиливать естественные реакции ребенка, так и вступать с ними в противоречие. В процессе совместных действий ребенка и родителя происходит согласование действий и взглядов обеих сторон. В воспитании в семье выделяются два основных подхода: демократический и контролирующий. Демократический стиль характеризуется активным участием детей в семейных обсуждениях, уважением их мнений, готовностью родителей оказать поддержку при необходимости, а также стимулированием самостоятельности детей при соблюдении некоторого нейтрального взгляда на их действия. Контролирующий стиль, напротив, включает строгие ограничения для детей с четкими разъяснениями правил и отсутствием разногласий между родителями и детьми в вопросах дисциплины. Дети, воспитанные в рамках этого стиля, обычно более податливы, склонны к послушанию, проявляют страх перед новым и не стремятся к самостоятельному достижению целей, обладают низкой агрессивностью. Дети из семей с демократическим подходом часто демонстрируют умеренные лидерские качества, хорошо адаптированы социально, легко находят общий язык 12 с ровесниками, однако могут испытывать недостаток в альтруизме, чувствительности и эмпатии. Их также сложно подвергнуть внешнему контролю. При смешанном стиле воспитания у детей наблюдаются послушание и внушаемость, эмоциональная чувствительность и неагрессивность. Однако такие дети могут проявлять низкую любознательность, оригинальность мышления и бедность фантазии. 2.2. Вклад образовательной среды в развитие мировоззрения. Образовательная среда вносит значительный вклад в формирование мировоззрения, обеспечивая многообразие методов и подходов, которые помогают ученикам не только усваивать знания, но и развивать самостоятельное критическое мышление и творческое отношение к миру. Учебная деятельность представляет собой сложную систему взаимодействий между учителем и учеником, где каждая сторона имеет свои цели и мотивы. Учитель начинает учебный процесс с целью «научить чему-то ученика», в то время как ученик стремится «усвоить что-то». Мотивы учителя могут включать профессиональный интерес, чувство долга, любовь к детям и необходимость обеспечения существования. У ученика же мотивы могут варьироваться от интереса к предмету и стремления самоутвердиться до страха перед родительскими требованиями и конформизма. Особое внимание следует уделить тому, как абстрактное научное содержание становится понятным и осмысленным знанием для ученика. Преподнесенное учителем содержание несет элемент субъективности, а воспринятое учеником знание приобретает индивидуальный характер, который может значительно отличаться от первоначального содержания, передаваемого учителем. Еще одно важное отличие заключается в способах коммуникации, функциональных состояниях и эмоциональных оценках, которые у учителя и 13 ученика могут существенно различаться. Тем не менее, несмотря на эти различия, учебная деятельность остается единой и совместной. Единство достигается через согласованность направлений действий, а не через их полное совпадение. Ошибка многих педагогов заключается в требовании «делать как я» или в оценке учеников через призму собственных методов и понимания. Важным для формирования мировоззрения является мотивационный компонент. Психологическое содержание мотивационного компонента представляет собой не просто набор мотивов, но и целостное смысловое образование. Л. И. Божович определяет это как «внутреннюю позицию» учащихся, которая выражает не только цели, но и причины формирования мировоззрения. Этот компонент мотивирует учащихся действовать либо под влиянием внешних факторов, либо осознанно, стремясь гармонизировать свои взгляды на мир. Целью психологического анализа становится исследование условий, при которых формируется убеждение в необходимости иметь собственное мировоззрение. В образовательной среде это убеждение выполняет двоякую функцию: с одной стороны, оно помогает включать общественный опыт в личностную структуру мировоззрения, а с другой — иерархизировать накопленные ценности и идеалы для создания цельного мировоззрения личности. Невозможно не согласиться с высказыванием В.А. Сухомлинского, который утверждал, что «педагог как воспитатель начинается с того, как он воспитывает мировоззрение». Тем не менее, в настоящее время педагог, занимающийся формированием мировоззрения, сталкивается с множеством проблем и противоречий. М.П. Арутюнян отмечает, что это связано с «разрушением старых идеологических основ и отсутствием новых ценностных ориентиров», а также с «размыванием культурных и духовных ценностей российской традиции». Философ указывает на то, что формирование мировоззрения в учебновоспитательном процессе стало не только проблемным, но и критически важным аспектом реформирования образования. Здесь пересекаются три, казалось бы, 14 взаимоисключающие ориентации — теория, практика Законе об образовании и управление образованием: 1. Закрепленное в право на свободу мировоззренческой позиции и личностного самоопределения в выборе мировоззрения. 2. Управленческая ориентация на светский характер образования, отделение школы от церкви и партийного влияния, что ограничивает возможности педагогов в их мировоззренческом выборе. 3. Практика педагогической деятельности, лишившаяся сегодня четких ценностных регуляторов, норм и идеалов в качестве установленных мировоззренческих ориентиров. Эти противоречия привели к тому, что школа, утратив прежние мировоззренческие ориентиры, оказалась не готова активно участвовать в процессе формирования мировоззрения у старшеклассников в современных культурно-образовательных условиях. Известный педагог Е. Ямбург отмечает «мировоззренческую неопределенность среди педагогов». Анализируя уроки участников конкурса «Учитель года России», он заключает: «Общий хаос в умах и смута в сердцах порождают две тенденции: 1. Стремление на свой страх и риск восстановить разрушенную картину мира и представить её ученикам как окончательную и безошибочную. 2. Тоску по единственной правильной идеологии, которая вновь расставит всё по местам и позволит педагогу формировать личность ученика по проверенным пропагандистским шаблонам. Педагогическая неопределенность в вопросах формирования мировоззрения проявляется и в следующем примере. На Девятой научно-практической 15 гимназической конференции педагогов России и ближнего зарубежья «Основное среднее образование в контексте ФГОС: пути реализации, ожидания, риски» планировалась секция «Способы формирования целостного мировоззрения гимназистов». Однако, секция не состоялась из-за минимального количества желающих выступить по этой теме. 2.3. Влияние социокультурной среды и медиа. Массовая коммуникация представляет собой процесс производства и передачи информации через прессу, радио, телевидение и Интернет. Это неотъемлемая часть современного общества, оказывающая влияние на все аспекты жизни: экономику, политику, культуру и межличностные отношения. Революция средств массовой коммуникации, особенно с появлением Интернета, усиливает это влияние, охватывая международные, межгрупповые и межличностные связи. Одним из ключевых аспектов влияния медиа является их способность воздействовать на массовое сознание, формировать и изменять ценностные ориентиры и мировоззрение. Массмедиа часто используют упрощенные и стереотипные образы, которые могут подменять истинные культурные ценности на поверхностные и фальшивые. Это особенно опасно для подрастающего поколения, которое находится на стадии активного формирования своих взглядов и убеждений. Социокультурная среда, сформированная медиа, способствуетснижению критического мышления и уровня духовных ценностей. Исследования показывают, что дети и подростки, находясь под влиянием массмедиа, теряют способность к самостоятельному анализу и критической оценке информации. Вместо этого они становятся более подверженными влиянию стереотипов и поверхностных ценностей, которые транслируются через телевидение и Интернет. 16 Массовая коммуникация, особенно в виде телевизионных программ и онлайнконтента, формирует у детей и подростков нереалистичные ожидания и потребности. Это часто приводит к внутренним конфликтам, низкой самооценке и неудовлетворенности собственной жизнью. Дети, которые много времени проводят за просмотром телевизора или в Интернете, часто демонстрируют сниженный уровень социальной активности и эмоциональной зрелости. Этот поток информации зачастую перекрывает знания, получаемые от родителей, воспитателей и учителей, создавая новую, разрозненную и несистематизированную картину мира. Исследования показывают, что современные дети сталкиваются с новыми вызовами, вызванными изменениями в культурной и исторической среде. Одним из таких вызовов является маркетизация, которая усиливает ориентацию детей на потребление и отрывает их от культурных традиций общества. Маргинализация, выражающаяся в неравном доступе к образовательным ресурсам и росте девиаций, также вносит свой вклад в формирование мировоззрения детей. Эти процессы приводят к возникновению феноменов, таких как повышенная тревожность, агрессивность и снижение контроля над собственным поведением. Социокультурная среда, формируемая медиапространством, также способствует изменению ценностных ориентаций детей. Исследования показывают, что в последние годы наблюдается смещение акцентов с традиционных нравственных и эмоциональных ценностей на интеллектуальные и волевые качества, такие как настойчивость, решительность и презентабельность внешнего вида. Это изменение ценностных ориентиров сопровождается ростом индивидуализма и снижением уровня социальной компетентности, что приводит к проблемам в межличностных отношениях и социальной адаптации детей. В этой связи важной задачей педагогов и родителей является формирование у детей навыков медиаграмотности, критического восприятия и осмысленного 17 потребления информации. Необходимо научить детей различать достоверную информацию от манипулятивной, понимать последствия воздействия медиа на их мировоззрение и личностное развитие. Важным шагом в этом направлении является развитие информационной экологии, направленной на создание здорового информационного пространства и формирование осознанного подхода к потреблению медиаконтента. 18 Глава 3. Возрастные особенности формирования мировоззрения. 3.1. Младший школьный возраст. Формирование мировоззрения в младшем школьном возрасте проходит через множество изменений в познавательных психических процессах детей. В этот период их восприятие эволюционирует из непроизвольного состояния в целенаправленное наблюдение. Дети приходят в школу с выраженным интересом к окружающему миру. Согласно исследованиям М. Ф. Морозова, этот интерес не только сохраняется, но и усиливается, становясь всё более насыщенным и сложным. Известно, что познавательная потребность является одной из самых значимых и мощных в развитии личности ребенка. Однако, существует основание полагать, что именно эта потребность недостаточно удовлетворяется в школе. В педагогике традиционно считается, что дети младшего школьного возраста, из-за конкретности их мышления, не способны усваивать абстрактные зависимости, которые не могут быть представлены в наглядной форме. Поэтому обучение в начальных классах часто осуществляется преимущественно через наглядные методы. Это мешает детям проникнуть в суть явлений и понять их истинную природу. В результате, знания, полученные младшими школьниками, не полностью удовлетворяют их растущий познавательный интерес и не дают ответы на многие их вопросы. Отношения между детьми в классе строятся преимущественно через учителя: учитель выделяет кого-либо из учеников как образец для подражания, он определяет их суждения друг о друге, он организует их совместную деятельность и общение, его требования и оценки принимаются и усваиваются учащимися. Таким образом, учитель является центральной фигурой для учащихся I—II классов, носителем существующего среди них общественного мнения. Тем самым воспитательное воздействие 19 осуществляется здесь учителем непосредственно, ему практически еще нет необходимости опираться на детский коллектив. Развитие познавательных психических процессов в младшем школьном возрасте характеризуется переходом от непроизвольных действий к самостоятельной психической деятельности с определенными целями, мотивами и способами выполнения. Например, запоминание превращается в целенаправленное заучивание, восприятие — в деятельность наблюдения, а мышление — в размышление. Эти изменения наиболее полно выражены, если процесс обучения организован правильно. Наблюдения показывают, что многие младшие школьники, даже перейдя в средние классы, не имеют достаточно сформированных произвольной логической памяти, произвольного внимания и целенаправленного наблюдения. Это связано с тем, что в методике обучения до сих пор используется правило, которое уже не соответствует детской и педагогической психологии: многие учителя считают, непроизвольное что если внимание, для маленьких уроки должны школьников быть характерно непосредственно привлекательными и материал должен подаваться конкретно. Однако такой подход приспосабливается лишь к уже сформировавшимся особенностям ребенка и не способствует их развитию. Каждый этап психического развития характеризуется развитием одних психологических особенностей и перестройкой других. Педагогика должна опираться на новые, хотя еще слабые и неокрепшие, психологические особенности детей. Л.С. Выготский утверждал, что обучение должно забегать вперед психического развития ребенка и вести его за собой. Таким образом, для формирования мировоззрения младших школьников важно не только учитывать их текущие возможности, но и создавать условия для развития новых психических особенностей, стимулирующих их самостоятельное мышление и восприятие мира. 20 Происходят изменения и в системе общественных отношений. Исследования Е. А. Шестаковой показали, что школьники первых классов практически не обращают внимания на замечания, полученные в присутствии учителя или всего класса. Однако уже к третьему-четвертому классу дети начинают остро переживать замечания, сделанные при сверстниках. Это свидетельствует о развитии у них чувства стыда и социальной ответственности, что является важной частью формирования мировоззрения. В этот период дети начинают устанавливать более дифференцированные личные взаимоотношения. Если в первом классе дружба основывается на внешних обстоятельствах, таких как совместное сидение за одной партой или проживание на одной улице, то к концу начальной школы отношения становятся более избирательными. Дети начинают обращать внимание на личные качества своих друзей и предъявлять к ним определенные требования. Это способствует развитию у детей умения считаться с другими людьми, учитывать их интересы и стремиться к удовлетворению их потребностей. Опыт, проведенный В. Г. Яковлевым в секторе воспитания Института теории и истории педагогики, также подтверждает эти наблюдения. Детям в классе читали рассказ В. Катаева «Цветик-семицветик», после чего им предлагалось ответить на вопросы о правильности поступков героини и о том, как бы они сами использовали волшебные лепестки. Большинство детей выразили желания, направленные на помощь другим людям или даже на благо всего человечества. Такие ответы, как желание стать сильными, чтобы защищать слабых, или стать врачами, чтобы лечить больных, свидетельствуют о развитии у детей общественной направленности и эмпатии. Другой эксперимент, проведенный в нашей лаборатории Н. Ф. Прокиной и С. Г. Якобсон, показал сходные результаты. Детям предложили написать свои новогодние пожелания анонимно. Хотя в этом опыте каждый ребенок мог высказать только одно пожелание, значительное число детей выбрали 21 общественно мотивированные желания. Это показывает, что даже без внешнего влияния дети проявляют стремление к удовлетворению потребностей других людей. Благодаря появлению у детей младшего школьного возраста общественной направленности, они начинают активно стремиться найти свое место в коллективе, завоевать авторитет среди товарищей и их уважение. Для удовлетворения этих стремлений дети вынуждены подчиняться принятым в коллективе правилам и традициям, что является основой для формирования нравственных чувств и стремлений. Исследования показывают, что младшие школьники начинают активно формировать общественное мнение и коллективистические отношения через участие в совместной деятельности. Так, в одном из экспериментов, проведенных С. Г. Якобсоном и Н. Ф. Прокиной, наблюдалось, как в процессе совместной деятельности в небольших группах дети начинают вырабатывать взаимные требования и правила, выполнение которых поддерживается всей группой. Это свидетельствует о том, что для успешного формирования коллективистических отношений необходима определенная мотивация и организация деятельности, при которой работа одного ребенка была бы тесно связана с деятельностью других. Исследование Е. А. Шестаковой также показало, что младшие школьники с большим старанием выполняют требования учителя и следят за их соблюдением другими детьми. В начальных классах дети часто жалуются на одноклассников, стремясь добиться правильного поведения со стороны всех учащихся. Однако с возрастом характер жалоб изменяется: в третьем и четвертом классах дети начинают обсуждать поступки товарищей между собой и влиять на них через общественное мнение. Таким образом, личные жалобы воспринимаются как ябедничество и осуждаются коллективом. 22 учителю Если воспитательная работа организована недостаточно правильно, может возникнуть ситуация, когда дети начнут покрывать плохие поступки товарищей, даже если они осуждаются учителем. В результате, помимо усвоения нравственных требований учителя, дети формируют свои собственные нормы поведения, регулирующие отношения в коллективе. Нередко эти нормы могут отличаться от тех, которые хочет воспитать учитель, и мнение сверстников часто оказывается более влиятельным, чем мнение учителя. Таким образом, в младшем школьном возрасте происходит значительное развитие познавательной и аффективно-потребностной сфер ребенка. Дети учатся действовать, руководствуясь сознательно поставленными целями и нравственными требованиями, что способствует развитию их характера и общественной направленности. Именно эти новообразования становятся важной предпосылкой для перехода на следующий этап возрастного развития – средний школьный возраст. 3.2. Средний школьный возраст. Средний школьный возраст принято также называть подростковым. Его можно называть и переходным, так как именно в этот период ребенок делает решающий шаг в завершении своего детства и переходит к тому этапу психического развития, который прямо и непосредственно подготавливает его к самостоятельной трудовой жизни. Формирование мировоззрения у школьников среднего возраста представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором существенную роль играют как внешние, так и внутренние факторы. Подросток уже не ребенок, но еще и не взрослый. Этот период характеризуется значительными изменениями в социальном положении и внутреннем мире подростка, что оказывает непосредственное влияние на формирование его мировоззрения. 23 Одной из ключевых особенностей этого возраста является переход от начальных классов к средним. Этот переход сопровождается изменением характера учебной деятельности. Подростки начинают изучать основы наук, что требует новых способов усвоения знаний и развития абстрактного теоретического мышления. Важно отметить, что знания, приобретаемые в средней школе, часто кажутся учащимся противоречивыми с их непосредственным жизненным опытом. Поэтому одна из основных задач обучения в этом возрасте – помочь школьникам осознать связь между получаемыми знаниями и действительностью. Школьники должны научиться видеть за системой школьных знаний весь окружающий мир в его конкретном многообразии. Серьезные изменения происходят и в социальной сфере жизни подростков. Они начинают играть более активную роль в коллективе сверстников, стремятся завоевать авторитет и уважение. Для удовлетворения этих стремлений подростки вынуждены учитывать общественное мнение, подчиняться правилам и традициям, принятым в их группе. Этот процесс способствует формированию у них нравственных чувств и стремлений. Важное значение имеет и воспитательная работа, организованная в школах. Совместная деятельность в группах помогает подросткам развивать коллективистические отношения, взаимную требовательность и взаимопомощь. Однако для успешного формирования этих отношений необходимо, чтобы деятельность была мотивированной общей целью и хорошо организованной. Наблюдения показывают, что в реальных условиях школьной работы требования, предъявляемые к ученикам, становятся более многообразными и включают не только учебные, но и общественные аспекты. Исследования, посвященные развитию моральных качеств личности школьников, проводимые как в нашей стране, так и за рубежом, показывают, что в подростковом возрасте нравственные представления и чувства детей значительно расширяются, углубляются и обогащаются. Однако более подробно 24 этот процесс мы рассмотрим позже, поскольку в течение подросткового возраста в этом отношении не происходит существенных качественных изменений. В подростковом возрасте в моральной сфере появляются две новые особенности. Во-первых, вопросы, касающиеся норм и правил общественного поведения и взаимоотношений людей, становятся центральными для подростков. Во-вторых, у них начинают формироваться относительно устойчивые и независимые от случайных влияний ("автономные") моральные взгляды, суждения и оценки. В случаях, когда моральные требования и оценки детского коллектива, формирующиеся на основе собственного опыта, не совпадают с требованиями взрослых, подростки часто следуют моральным нормам своей среды, а не взрослым. Л. Кольберг провел исследование, в ходе которого вывел утверждение, что моральное развитие ребенка происходит через усвоение им внешних норм и правил, предъявляемых обществом. Конечным результатом этого процесса становится формирование «внутренних моральных стандартов» или собственной морали. Исследование охватывало 72 школьника в возрасте от 10 до 16 лет, а также дошкольников и 16-летних правонарушителей. В результате Кольберг выделил шесть типов ответов, распределенных на три последовательных уровня. Первый уровень он назвал доморальным, так как дети ориентируются не на моральные принципы, а на возможность поощрения или наказания. Доля таких ответов резко снижается с возрастом: более 70% — в 7 лет, около 30% — в 10 лет и около 10% — в 13 и 16 лет. Второй уровень характеризуется стремлением ребенка быть «хорошим мальчиком», заслуживающим одобрение окружающих, или принятием морали, поддерживающей его авторитет среди сверстников. Основным мотивом здесь 25 является одобрение или неодобрение группы. Этот уровень значительно возрастает с 10 до 13 лет и затем стабилизируется. Третий уровень Кольберг называет «моралью самостоятельно принятых моральных принципов». Этот уровень отсутствует у семилетних детей, почти не встречается в 10 лет (1—2%), но начинает развиваться с 13 лет и достигает 10% к 16 годам. Кольберг утверждает, что эти стадии в общем соответствуют трем уровням морали, установленным Мак-Дауголлом: инстинктивный уровень, мораль, зависящая от оценки окружающих, и автономная мораль, независимая от внешних влияний. Он также отмечает совпадение с уровнями моральных суждений, описанными Пиаже, но его интерпретация отличается, так как он связывает мораль ребенка с его мотивами, тогда как Пиаже рассматривает ее в аспекте моральных знаний и их постепенной социализации. Таким образом, в среднем школьном возрасте у подростков уже складывается система собственных норм и требований, которые они могут настойчиво отстаивать, не боясь упреков и наказаний со стороны взрослых. Именно этим можно объяснить стойкость некоторых "моральных установок", которые сохраняются годами в среде школьников и практически не поддаются педагогическому воздействию. Например, осуждение тех учащихся, которые не дают списывать или не подсказывают на уроке, и добродушное, даже поощрительное отношение к тем, кто списывает и пользуется подсказками. Однако моральные установки подростков еще недостаточно устойчивы в том смысле, что не подкреплены подлинными моральными убеждениями. Они еще не формируют полноценное моральное мировоззрение, что характерно для старшего школьного возраста, поэтому могут относительно легко изменяться под влиянием общественного мнения товарищей. Эта нестабильность особенно заметна, когда ученик переходит из одного класса в другой, где существуют иные традиции, требования и общественное мнение. 26 Интерес подростков к нравственным качествам людей, нормам их поведения, взаимоотношениям и поступкам приводит в среднем школьном возрасте к формированию нравственных идеалов, воплощенных в духовном облике человека. Нравственно-психологический идеал для подростка — это не только известная ему объективная этическая категория, но и эмоционально окрашенный, внутренне принятый образ, который регулирует его поведение и служит критерием оценки поведения других людей. Идеал человека, которому подросток хочет подражать и чьи черты стремится воспитать в себе, означает наличие постоянно действующего нравственного мотива. Согласно исследованиям, это является важнейшим условием формирования моральной устойчивости личности подростка. Наблюдения и анализ воспитательного процесса показывают, что наличие у подростка положительных нравственных идеалов является необходимым, а может быть даже и решающим условием воспитания. В противоположность этому, наличие чуждых идеалов создаёт серьезные препятствия для воспитания, так как требования взрослых не будут приняты подростком, если они расходятся с его собственными нравственными установками, основанными на его идеале. Несмотря на большое значение идеалов в развитии личности школьника, этому вопросу не уделяется достаточного внимания в педагогике. Процесс формирования идеалов также недостаточно исследован в психологии. Исследований на тему популярных, ведущих идеалов у школьников также крайне мало. 3.3. Старшие школьники и формирование мировоззрения. На формирование мировоззрения у старшеклассников указывают практически все психологи и педагоги, изучавшие этот возрастной период. Однако до сих пор отсутствует достаточно полный анализ этого процесса с психологической точки зрения и его значимости для развития личности. 27 У старших школьников процесс формирования мировоззрения является важнейшим условием и содержанием развития в этом возрасте. Л. Божович определяет этот процесс как выработку своих собственных взглядов в области науки, общественной жизни, политики и морали. Этот процесс подготовлен всем предшествующим психическим развитием школьника и, в частности, становлением в подростковом возрасте мышления в понятиях. Л.С. Выготский указывал, что с образованием понятий происходит перестройка всего мышления школьника. Это позволяет ему познавать мир более глубоко и осмысленно. «Познание в истинном смысле слова, — говорит он, — наука, искусство, различные сферы культурной жизни могут быть адекватно усвоены только в понятиях», «Целый мир глубоких связей, лежащих за внешней видимостью явлений, мир сложных взаимоотношений и отношений внутри каждой сферы действительности и между ее отдельными сферами раскрывается только перед тем, кто подходит к нему с ключом понятия». 5 Стоит отметить, что в старших классах учащиеся переходят от усвоения конкретных научных закономерностей к пониманию теоретических и методологических основ дисциплин. Например, вместо простого литературного чтения они изучают систематические курсы теории и истории литературы, а в области естественных наук — более общие законы биологического развития. Важное значение для формирования мировоззрения имеет также преподавание психологии, которая, раскрывая закономерности психических процессов, помогает школьникам вырабатывать диалектико-материалистические взгляды и убеждения, а также лучше понимать окружающих людей и собственные переживания. Выготский Л. С. Педология подростка. М.—Л., Учпедгиз, 1931. Педфак. 2 МГУ Центр. тип. НКВМ (на правах рукописи). 5 28 Усвоение основ общественных и политических знаний в курсе обществоведения также играет важную роль, так как эта дисциплина систематизирует взгляды школьников на природу и общество, учит рассматривать любые факты и явления в контексте общих закономерностей. Характерной чертой учебного процесса в старших классах является взаимосвязь знаний из разных учебных предметов, создающая систему знаний. Например, связь знаний по производству с физикой и химией, или исторические знания с географией и литературой. Такая взаимосвязь способствует формированию у школьников целостной картины мира, что и является началом формирования их мировоззрения. Формирование мировоззрения, тесно связанное с потребностью в самоопределении, определяет направленность личности старшего школьника и влияет на все психические процессы и функции в этом возрасте. Хотя сами по себе познавательные процессы старшеклассника не претерпевают значительных качественных изменений по сравнению с подростковым возрастом, в них проявляется новое содержание, связанное с мышлением в понятиях, категорическим восприятием и логической памятью. Отмечая особенности мышления старшеклассника, Л. Божович подчеркивает его индивидуальный характер. Старший школьник стремится многое узнать, понять и изучить, поскольку у него есть настоятельная потребность создать своё собственное представление об окружающем мире, утвердить личное мировоззрение и миропонимание. Этот индивидуальный характер мышления связан с тем, что в этот период у старшеклассника формируется не только обобщенное представление об окружающей действительности, но и обобщенное представление о самом себе, складывающееся в осознание и переживание своего «Я», своей уникальности и личности. 29 Такое понимание вполне логично. Основное достижение подросткового возраста — переход к понятийным формам мышления — предоставило старшекласснику возможность не только глубоко понять окружающий мир и его связи, но и сформировать обобщенное представление о самом себе. Л. С. Выготский в своё время указывал на развитие этого двустороннего процесса в подростковом возрасте и его завершение на следующем этапе. Он говорил: «Выделение себя из окружающего мира, развитие истинного отношения к среде возникают у ребенка постепенно через ряд качественно отличных друг от друга ступеней в развитии сознания своей личности и её единства, с одной стороны, и в развитии сознания действительности и её единства, с другой стороны».6 Эти синтезы, возникающие в мышлении ребёнка, он называл личностью и мировоззрением. Так какие мировоззренческие проблемы наиболее актуальны для современных старшеклассников, какова степень глубины, самостоятельности в их осмыслении? Сопоставление данных, полученных в ходе опроса учащихся о значимости для них мировоззренческих проблем (в опросе участвовали 599 учеников 8–11 классов Санкт-Петербурга и города Печоры Псковской области в возрасте от 14 до 18 лет), и эссе на тему «Моя философия» (написанных 470 десятиклассниками Санкт-Петербурга) позволяет выявить картину мировоззренческих исканий старшеклассников. По результатам опроса, 63% старшеклассников проявляют интерес к мировоззренческим вопросам и считают их личностно значимыми. 27% не считают эти проблемы актуальными и важными для себя, а 10% затруднились ответить на этот вопрос. Таким образом, почти треть учащихся остаётся равнодушной к «вечным» проблемам человечества, хотя, по мнению психологов, интерес к смысложизненным вопросам и мировоззренческое самоопределение Выготский Л. С. Педология подростка. М.—Л., Учпедгиз, 1931. Педфак. 2 МГУ Центр. тип. НКВМ (на правах рукописи). 6 30 являются характерной чертой юношеского возраста. Например, И. С. Кон пишет: «Юность — решающий этап становления мировоззрения. В этот период жизни у человека появляется потребность построить стройную систему взглядов на мир, определить свое место в этом мире»7 . Это противоречие можно объяснить тем, что процесс взросления у всех происходит по-разному и не всегда физический возраст соответствует психологическому, а также тем, что на этот процесс влияют различные жизненные обстоятельства, которые у каждого человека складываются индивидуально. На вопрос о том, какие именно из вечных (мировоззренческих) проблем являются для них лично значимыми, ответили 71% учащихся, 29% написали, что никакие или ушли от ответа. Некоторые из тех, кто заявил, что мировоззренческие проблемы их не волнуют или кто затруднился ответить (8%), всё же выделили значимые для себя проблемы, хотя не все из них можно отнести к мировоззренческим. Проблемы, действительно относящиеся к мировоззренческим, назвали около 61% учащихся. Среди них на первом месте стоит проблема смысла жизни (17%), затем поиск своего пути (14%), проблемы веры, религии, поиска Бога (10%), морали и нравственности (10%), долга и совести (7%), что ждёт человека после смерти (7%), будущее (2%), экология (2%), духовность (1%), и любовь (1%). Одним из наиболее значимых ресурсов педагогической поддержки мировоззренческого самоопределения старшеклассников являются личностные качества и профессиональные компетенции педагога. На вопрос «Считаете ли вы себя достаточно подготовленными для решения эзадачи мировоззренческого самоопределения?» утвердительно ответили 51% опрошенных. Остальные указали на нехватку различных знаний: философских 7 Кон И. С. Психология старшеклассника. — М.: Просвещение. — 1982. — 203 с. 31 (52%), психологических (42%), религиозных (41%), методических (15%) и предметных (6%). Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее большинство педагогов стремится помочь ученикам в решении мировоззренческих проблем и пытается решать их, исходя из потребностей учащихся. Однако половина опрошенных считает себя недостаточно подготовленной для выполнения этой задачи, отмечая нехватку философских, психологических, религиозных и методических знаний. Для эффективного воплощения мировоззренческой направленности школьного образования требуется специальная подготовка педагогов, включающая осмысление мировоззренческого содержания своего предмета, овладение философскими, психологическими, религиоведческими знаниями и технологиями организации мировоззренческого диалога. Особенно важен здесь «личностный опыт учителя» — тот самый опыт становления личностью, который интересует юношество. Приобретение этого опыта является внутренней, экзистенциальной задачей педагога. 32 Заключение Формирование мировоззрения представляет собой сложный и многогранный процесс, который охватывает различные аспекты развития личности. И в этом процессе существуют определенные сложности и проблемы. Во-первых, важной проблемой является недостаток комплексного подхода в образовательной среде. Школьное обучение часто фокусируется на передаче знаний по конкретным предметам, но недостаточно внимания уделяется формированию целостного мировоззрения. Необходима интеграция знаний из разных областей, чтобы учащиеся могли сформировать комплексное понимание мира. Во-вторых, семья играет ключевую роль в начальных этапах формирования мировоззрения, но не всегда обладает достаточными ресурсами и знаниями для полноценного воспитания. Недостаток времени, образовательных ресурсов и культурного уровня родителей может негативно сказываться на развитии ребенка. В-третьих, многие учителя не чувствуют себя достаточно подготовленными для решения задач формирования мировоззрения у учеников. Это связано с нехваткой философских, психологических, религиозных и методических знаний. Для успешного выполнения этой задачи необходима специальная подготовка педагогов. В-четвертых, массмедиа и окружающая социальная среда оказывают сильное влияние на мировоззрение детей и подростков. Нередко это влияние бывает негативным, формируя искаженные или поверхностные представления о мире. Необходимо разрабатывать программы информационной гигиены и критического восприятия информации. В-пятых, подростки часто сталкиваются с противоречиями между моральными нормами, принятыми в их среде, и требованиями взрослых. Это может приводить 33 к внутренним конфликтам и затруднять процесс формирования устойчивого мировоззрения. Наконец, современное общество переживает кризис ценностей, что затрудняет формирование у школьников четких нравственных и идеологических ориентиров. Необходима гармонизация образовательных программ с базовыми национальными и общечеловеческими ценностями. Для решения этих проблем требуется разработка и внедрение комплексных образовательных программ, которые интегрируют знания из различных областей и способствуют формированию целостного мировоззрения у школьников. Повышение квалификации педагогов, их обучение философским, психологическим и религиозным аспектам формирования мировоззрения, а также активное участие семьи в процессе воспитания, предоставление родителям необходимых ресурсов и знаний являются важными шагами в этом направлении. Создание программ информационной гигиены, направленных на развитие у школьников критического мышления и умения анализировать получаемую информацию, также образовательных является программ необходимым с учетом условием. базовых Гармонизация национальных и общечеловеческих ценностей позволит создать единые ценностные ориентиры для молодежи. Таким образом, для успешного формирования мировоззрения у школьников необходимо комплексное взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также внимание к психологическим, культурным и социальным аспектам развития личности. 34 Список литературы: 1. Божович Л.И. личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование).— М.: Просвещение, 1968.— 464 с. 2. Берестовицкая С.Э. Мировоззренческое самоопределение старшеклассников (в школьном образовании). — СПб., 2016. — 376 с. 3. Выготский Л. С. Педология подростка. М.—Л., Учпедгиз, 1931. Педфак. 2 МГУ Центр. тип. НКВМ (на правах рукописи). – 166 с. 4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3 Проблемы развития психики/Под ред. А. М. Матюшкина. -- М.: Педагогика, 1983. - 368 с.. 5. Гиппенрейтер Ю. Б., Пузырей А. А. Психология личности. Тексты. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 161-165. 6. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения : опыт теорет. эксперимент. психол. исслед.: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. - М. : Академия, 2004. - 282 с 7. Зиновьева М.В. Влияние стиля родительского воспитания на развитие предпосылок мировоззрения у детей дошкольного возраста // Психологическая наука и образование. 2001. Том 6. № 1. С. 37–46. 8. Педагогическая психология под ред Н.В. Клюевой М., Владос Пресс, 2006, С. 39-47. 9. Эльконин Д.б. избранные психологические труды.— М.: Педагогика, 1989.— 560 с. 10.Фельдштейн Д.И. Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: психолого-педгогические проблемы новой школы. Ж. Национальный психологический журнал № 2, 2010, С. 6-12. 35