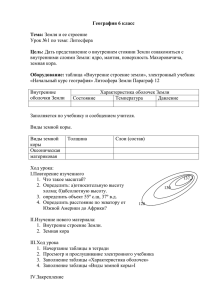

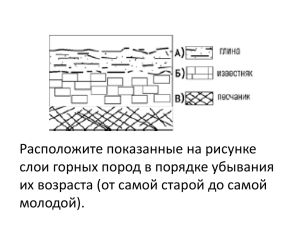

Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Новокашировская санаторная школа-интернат» Реферат по географии на тему: «Развитие земной коры» Подготовила: ученица 7 класса Хузина Диана 2024 год Содержание Введение Формирование облика Земли Развитие земной коры на разных территориях Границы литосферных плит Заключение Список литературы Введение Твёрдое тело нашей планеты — земная кора - состоит из различных веществ — минералов и горных пород. Их насчитывается несколько тысяч видов. Некоторые из них вам известны. Минералы и горные породы отличаются цветом, твёрдостью, строением, температурой плавления, растворимостью в воде и другими свойствами. Многие из них человек широко использует, например, как топливо, в строительстве, в металлургии для получения цветных и чёрных металлов. Разнообразие минералов и пород обусловлено, главным образом, условиями образования. В зависимости от условий образования их делят на магматические, осадочные и метаморфические. Сегодня нам известно; что Земля состоит и трех геосфер: ядра, мантии и земной коры. Ядро расположено на глубине около 3000 км, в центральной части Земли, его радиус примерно 3470 км. Она достигает 4000-5000 С, а некоторые ученые считают, что температура в центральных частях ядра составляет 6000 градусов С. Это наиболее густая и раскаленная часть планеты. Предполагается, что оно состоит из железа, магния, кремния. Ядро неоднородно. Внутренняя часть твердая, а внешняя часть расплавленная. Мантия - внутренняя оболочка планеты, которая занимает свыше 4/5 объема Земли и состоит из твердого вещества. Располагается мантия на глубине от 50 до 2900 км. 600800 Ос -Температура достигает 2000 Ос. На глубинах в несколько десятков километров вещество земной коры начинает плавиться. Здесь располагается слой вязкой или пластической мантии, что называется астеносферою. Земная кора - верхняя твердая (каменная) оболочка планеты. Она непосредственно выходит на поверхность, и поэтому больше всего изучена человеком. Мощность материковой земной коры в среднем составляет 35-45 км на равнинах и достигает 80 км под самыми высокими горами. В океанах мощность земной коры уменьшается до 5-10 км. Рассчитаем радиус Земли: 3470 км + 2850 км + 50 км = 6370 км. Разумеется, наши приблизительные подсчеты. Теперь рассчитаем, сколько дней нам бы понадобилось, чтобы добраться до центра планеты, продвигаясь со скоростью 40 км/день: 6370 : 40 = 159,25 дня. Более пяти месяцев. Верхняя часть мантии вместе с земной корой образуют литосферу - твердую оболочку Земли. Дословно это название переводится с греческого, как «каменная оболочка». Она составляет менее 1 % от объема Земли. Мощность литосферы колеблется от 50 до 200 км, наш путь здесь занял бы от полутора до пяти дней. Формирование облика Земли Первичная земная кора была тонкой и неустойчивой. Потоки расплавленной магмы легко прорывали её. Излившаяся на поверхность лава быстро застывала. В тех местах, где прорывы были более частыми и сильными, слой земной коры утолщался, уплотнялся и терял подвижность. Так возникали жёсткие устойчивые глыбы древних платформ, составивших основу ядра материков. По их окраинам сохранялись подвижные области, где шло горообразование развитии земной коры, учёные проследили последовательную смену циклов. Каждый цикл начинался с мощной активизации внутренних процессов. Каменная оболочка растягивалась, разрывалась на одних участках и сжималась, погружалась на других, сминаясь в складки. Одни участки высоко вздымались, другие, наоборот, прогибались. Площадь суши обычно увеличивалась. Затем наступал относительно спокойный период. Часть суши затоплялась мелководными морями, горы постепенно разрушались, поверхность выравнивалась. На суше и особенно на дне морей образовывались слои осадочных пород. Земная кора испытывала в основном медленные вертикальные колебательные движения. В это время внутри Земли накапливалась энергия. Цикл заканчивался новым бурным периодом. Предполагают, что примерно 200 млн лет назад материк был один, учёные назвали его Пангея («всеобщая Земля»), Спустя миллионы лет этот древний материк в древнем Океане раскололся сначала на две части — Лавразию (северный материк) и Гондвану (южный), а затем ещё на несколько частей. Главное, на что нужно обратить внимание при освещении материала о формировании облика Земли, это то, что: - древние платформы составили основу ядра материков; - в ходе циклического развития земной коры этапы горообразования чередовались с этапами спокойного развития, а сухие периоды — с влажными. Развитие земной коры на разных территориях Со времени образования земной коры и появления первых материков прошло несколько миллиардов лет (вспомните, что возраст нашей планеты — около 4,5 млрд лет). За это время материки меняли свои очертания, внешний облик и внутреннее строение. Менялся климат — потепление сменялось оледенением и снова потеплением. Появлялись и исчезали различные виды животных и растений. Последовательность событий в развитии земной коры запечатлена в слоях горных пород. В них сохранились окаменелые остатки растений и животных или их отпечатки (их можно найти в обнажениях на высоких берегах рек или склонах оврагов). Для каждого из слоёв характерны определённые виды органических остатков, по которым устанавливают возраст горных пород. Именно так учёные выделили в истории Земли 5 геологических эр. Названия эр произошли от греческих слов: зоес оз начает живой, археос — изначальный, протерос — ранний, палеос — древний, ме- зос — средний, кайнос — новый. В каждой эре происходили процессы горообразования и изменения рельефа. Рельеф выравнивался при разрушении гор, приобретал особые черты под действием ледников. Менялся климат, шло развитие живых организмов. От хода развития земной коры зависят внутреннее строение территории, состав горных пород и полезных ископаемых, рельеф. Литосферные плиты — это крупные устойчивые блоки земной коры. Согласно гипотезе немецкого исследователя А. Вегенера земная кора представляет собой подвижные участки — плиты, которые движутся по астеносфере словно льдины на поверхности океана. А. Вегенер, изучая на карте очертания материков, обратил внимание на схожесть очертаний побережий Африки и Южной Америки. Как будто колоссальные силы растащили в стороны от Атлантического океана прежде единую сушу, разорвав её на две части. Он предположил, что материки движутся, назвав это «дрейфом материков». Впоследствии гипотеза А. Вегенера легла в основу теории литосферных плит. Границы литосферных плит В начале XX в. немецкий учёный Альфред Вегенер обратил внимание на то, что северо-восточный выступ Южной Америки почти точно «входит» в вогнутую часть западного побережья Африки. Это подтолкнуло учёного к гипотезе (научному предположению) дрейфа материков. Впоследствии на основе этой гипотезы возникла теория литосферных плит. Вспомните, что устойчивые блоки земной коры — литосферные плиты, разделённые подвижными областями и гигантскими разломами, с очень малой скоростью (в основном несколько сантиметров или первые десятки сантиметров в год) перемещаются по пластичному слою в верхней мантии. Существует 7 крупных литосферных плит и около 10 плит меньшего размера (количество плит в разных источниках разное). Литосферные плиты имеют разные размеры, и границы их не совпадают с границами материков и океанов. Границы литосферных плит проходят на суше по горным поясам, а в океанах — по срединно-океаническим хребтам. Плиты расходятся в разные стороны от гигантских планетарных разломов (рифтов), образовавшихся в результате сильнейших растяжений земной коры. Такие глубокие разломыесть и на суше, и в океанах, и их протяжённость составляет сотни и тысячи километров. На суше в зонах разломов расположились, например, цепочка восточноафриканских озёр (среди них озёра Ньяса, Танганьика), наше озеро Байкал. К рифтовому поясу относятся также Большой Бассейн в Кордильерах, впадина Красного моря. В океанах у оси срединно-океанического хребта, рассечённого глубокими разломами, из недр Земли поднимаются мощные потоки магмы и, застывая, наращивают края расходящихся плит. Образуется новая земная кора, и ложе океана расширяется. Так, например, расширяется ложе Атлантического океана в последние 180 млн лет. Расходящиеся плиты сталкиваются с соседними. Если край плиты с океанической корой «соскальзывает» под плиту с материковой корой, образуются глубоководные желоба и островные дуги. Если сталкиваются плиты с материковой корой, то края этих плит вместе с накопленными на них слоями горных пород сминаются в складки, и поднимаются горы. На каждой плите, кроме Тихоокеанской, расположены материк и прилегающие части океана. Опираясь на знания о литосферных плитах из курса 5 класса, мы выясняем, что происходит на границах литосферных плит. Заключение Мы можем сделать вывод о том, что земная кора подвижна. Границы литосферных плит в местах их разрыва и в местах стыковки — это активные участки литосферы, к которым приурочено большинство действующих вулканов и где часты землетрясения. Эти участки образуют сейсмические пояса Земли. Поверхность Земли и ее недра непрерывно изменяются под воздействием самых разнообразных сил и факторов. Эти процессы изменения протекают в подавляющем своем большинстве крайне медленно с точки зрения человека, незаметно не только непосредственно для его глаза, но часто и незаметно для многих сменяющих друг друга поколений людей. Однако именно эти медленные процессы в течение миллионов и миллиардов лет истории Земли приводят к наиболее разительным и крупным переменам в ее лике и внутреннем строении. Они и составляют главное содержание истории Земли. Среди геологических процессов есть и такие, которые проявляются очень бурно и приводят к катастрофическим последствиям. Сюда относятся мощные извержения вулканов, разрушительные землетрясения, внезапные горные обвалы и т.п. Но эти процессы проявляются значительно редко, охватывают относительно небольшие площади и играют в истории Земли значительно меньшую роль. Земная кора является наиболее хорошо изученной твердой оболочкой Земли. Название «кора» исторически связано с представлением о твердой оболочке, образовавшейся в результате остывания поверхностных слоев расплавленного огненножидкого вещества Земли, из которого она состояла первоначально, как это представлялось по ранее господствовавшим космогоническим гипотезам. Чтобы верно понять динамику Земли и правильно истолковать закономерности ее развития, требуется очень тонкое наблюдение именно над медленно протекающими геологическими процессами. Их изучение и составляет основное содержание динамической геологии. Список литературы 1. Жуков М.М, Славин В.И, Дунаева Н.Н. Основы геологии.-М.: Госгеолтехиздат, 1961. 2. Геологический словарь. В 2-х томах-Госгеолтехиздат, 1955 3. Горшков Г.Н. Якушева А.Ф. Общая геология- Изд-во МГУ, 1958 4. Лейялль Ч. Основные начала геологии или новейшие изменения земли и её обитателей.- Пер с англ., ТТ. I II, 1986. 5. Яковлев С.А. Общая геология.- Госгеолтехиздат М.-Л, 1948