Л идия Винничук

Л А Т И Н С К И Й Я ЗЫ К

L id ia W inniczuk

Lingua Latina

£A C IN A

BEZ

POM OCY

O R B IL IU S Z A

0

W a rsz a w a 1975

W y d a w n ic tw o

P a n s tw o w e

N au k o w e

Лидия Винничук

Латинский

язык

САМОУЧИТЕЛЬ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

УНИВЕРСИТЕТОВ

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

И ЗД А Н И Е 2-е, И С П РА В Л Е Н Н О Е

М осква «Высшая школа» 1985

Б Б К 81.2Л ат

В48

Предисловие А. Ч. К озарж евского

П еревод с польского И. С. Култышевой, 3 . Ф. Пенюк

В48

Винничук JI.

Латинский язык. Самоучитель для студ. гуманит. фак.

ун-тов и пед. вузов: Пе^. с польского. — 2-е изд., испр. —

М.: Высш. шк., 1985 — 327 с., ил.

В пер.: 1 р. 90 к.

Пособие содержит рассказы на мифологические, исторические и литератур­

ные темы, а также подлинные тексты римских авторов классического периода.

Грамматический материал закрепляется заданиями и примерами. В конце книги

дается ключ к упражнениям, подробное изложение античной метрики и алфавит*

ный латинско-русский словарь. Во 2-е издание (1-е — 1980 г.) внесены незначи­

тельные исправления редакционного характера.

4602010000—344

л

В 001(01)—85

260

„

85

Б Б К 81.2 Л а т

4 И (Л а т )

Copyright by Panstwowe Wydawnictwo Naukowe

Warszawa 1975

© Предисловие, перевод на русский язык, интерпретация латинского

текста для русскоговорящих

И здательство «Высшая школа», 1980

© Предисловие, перевод на русский язык, интерпретация латинского

текста дл я русскоговорящих

И здательство «Высш ая школа», 1985, с изменениями

Предисловие

5

Тот факт,^чт€Г"переведенный с польского самоучитель латинского

языка Лидии Винничук после появления в свет первым изданием был

моментально распродан, а теперь выходит вторым изданием, свиде­

тельствует о популярности этой книги.

Существует немало апробированных и оправдавших себя в прак­

тике преподавания советских учебников латинского язы ка как для

филологов, так и для других гуманитариев: историков, юристов,

не говоря уж е о медиках, ветеринарах и биологах, причем преду­

смотрены специфические интересы разных категорий студентов:

дневных, вечерних и заочных отделений; тех, кто ограничивается

элементарным курсом, и тех, для кого латынь будет языком спе­

циальности.

Книга Лидии Винничук предназначена прежде всего для изу­

чающих язы к в порядке самообразования, хотя в какой-то мере она

может быть полезна и как пособие для занятий с преподавателем.

Пособие состоит из двух частей. П ервая содержит начальный

курс языка, разбитый на 60 занятий. Во вторую часть вынесены тек­

сты римских авторов и некоторые языковые сведения, не вошедшие

в первую часть. Д ал ее следует так называемый «Ключ» к за д а ­

ниям. В приложении дано изложение начал античной метрики. Кни­

га снабж ена кратким алфавитным латинско-русским словарем, обслу­

живающим только первую, поурочную часть, и грамматическим ука­

зателем.

По действующим у нас учебным планам на общеобразователв^

ный курс латинского язы ка на гуманитарных факультетах универ­

ситетов и пединститутов отводится от 70 до 120 часов. З а это время

осваивается элем ентарная грамматика, накапливается лексический

минимум приблизительно в 300—500 единиц; там, где позволяет вре­

мя, прочитываются подлинные тексты Ц езаря, Цицерона, Горацйя,

Овидия.

Казалось бы, пособие Л . Винничук не соответствует этим усло­

виям. В самом деле, только на грамматику отводится 60 уроков, а

с учетом фонетического введения — и того больше! Однако при

ближайшем рассмотрении оказы вается, что каж дое занятие не име­

ет самодовлеющего значения. М атериал двух и даж е трех уроков

без труда может быть объединен в тематический комплекс, соответствующий обычной разовой дозировке в практике преподавания.

Кроме того, нужно учесть, что некоторые уроки не содерж ат новой

информации и рассчитаны на повторение пройденного.

Рассмотрим структуру книги в целом й принципы построения

отдельного урока.

П лану книги нельзя отказать в четкости и целесообразности.

Автор старается, правда не всегда последовательно, комбинировать

однотипные грамматические явления. Всякий, кто овладевает л а ­

тинским языком, с недоумением и даж е с чувством досады воспри­

нимает дробность функций падежей в этом языке. Хорошо, что

Л . Винничук не рассм атривает их разом, скомпоновав в тяжелую

и неудобоваримую массу, а распределяет равномерно по всему кур­

су, по мере того, как они встречаются в текстах. Аналогичный при­

ем применен и в отношении так называемых «неправильных» гла­

голов.

Следует отметить, что лексика в пособии подается очень про­

думанно, слова постоянно повторяются, и запас их растет посте­

пенно.

А теперь познакомимся с тем, как строится занятие. О ткрывает­

ся оно латинским крылатым выражением, служащим своеобразным

эпиграфом. Грамматическим правилам обычно предшествует п ара­

дигма, часто заклю ченная в таблицу. Объяснения отличаются крат­

костью, простотой и доступностью для понимания — качествами,

предельно необходимыми для такого рода пособия. Учащемуся не

придется с трудом пробираться сквозь дебри историко-лингвисти­

ческих вы кладок и нагромождения специальных терминов. П ара­

дигмы наглядны, в них четко выделены словообразующие элемен­

ты, особенно конечные, с расчетом на зрительное и слуховое вос­

приятие.

Кое-что в объяснениях может показаться нетрадиционным и д а ­

ж е спорным, например, трактовка инфинитивных оборотов, услов­

ных периодов, некоторых глагольных основ. Рекомендуем для углуб­

ления языковых знаний обращ аться к надеж ном в лингвистическом

отношении советским учебникам: Я. М. Боровский и А. В. Болды­

рев «Учебник латинского языка», М., 1975; «Латинский язык» под

общей редакцией В. Н. Ярхо и В. И. Л ободы, М., 1983; 3. А. П ок­

ровская и Н. Л . Кацман «Учебник латинского языка», М., 1981.

В первом издании настоящего пособия совсем не рассматри­

валась так ая тема, как герундий, хотя он встречается в текстах пер­

вой и особенно второй части, а прохождение герундива было пре­

дусмотрено при чтении авторских текстов. При подготовке 2-го

издания сочли целесообразным включить в один из уроков первой

части грамматический материал о герундии, взятый из «Учебника

латинского язы ка» О. Ю ревича, Л . Винничук и Я- Ж улавской,

изданного в 1982 г. в Варш аве, и перенести сюда ж е из второй ча­

сти м атериал о герундиве.

Н ередко нам каж ется, что латынь — это язы к рассказов о бо­

гах и героях. Д а ж е трудно себе представить, что на этом языке

когда-то вели непринужденные беседы, объяснялись в любви, ссо­

рились. П равда, о разговорной стихии латинского язы ка мы можем

в какой-то мере судить, скажем, по комедиям П лавта, по роману

Петрония «Сатирикон», по сохранившимся надписям. Но ведь все

это практически остается вне учебного обихода. В книге Л . Винничук содерж атся короткие — в две-три строчки — забавны е рас­

сказы на житейские темы. Часто к ним приложены юмористиче­

ские рисунки.

Нередко преподаватели-латинисты гуманитарных факультетов

свысока смотрят на медицинскую латынь, и учащиеся остаются в

неведении о том,, как по-лгтыни называю тся части человеческого

тела. Данный самоучитель/ предлагает нашему вниманию неболь­

шую статью о медицине /в частности, о трансплантации сердца),

помещает изображение человеческого лица с латинскими названия­

ми его частей.

В одном из занятий Ьассказывается по-латыни о государствах,

с которыми граничит П ольская Н ародная Республика, и приводится

интересный и полезный (особенно для библиографической работы)

перечень латинских названий европейских стран и их столиц.

Уроки снабжены небольшим количеством упражнений в скло­

нении и спряжении, образовании определенных форм, состав­

лении предложений из приведенных слов, ответах на вопросы

и т. д.

.

Во многих уроках есть статьи на русском языке (естественно,

переведенные с польского) «Из жизни римлян», где рассказы вается

о римских магистратурах, вооружении, военных наградах, спортив­

ных играх, календаре, системе имен, а такж е о государственных дея­

телях: братьях Гракхах, Катоне, Цицероне и др. Ценность этих

статей заклю чается не только в информативности, но и в ознаком ­

лении учащегося с латинской терминологией из области социальной

и материальной жизни древнего Рим а. Н аш лось место и д ля одной

статьи о ж изни древних греков —м>б олимпиадах.

Автор д ает подробные указания по технике работы со словарем,

по грамматическому и логическому разбору латинского «предло­

жения.

,

Очень интересно задум ана вторая часть пособия — хрестоматия

авторских текстов. Учащийся будет иметь дело с крупнейшими рим­

скими прозаиками и поэтами классического периода: Ц езарем, Ц и-.

цероном, Саллюстием, Ливием, Катуллом, Вергилием, Горацием,

Овидием. В его распоряжении будут так ж е небольшие отрывки из

Непота, Светония, из политического завещ ания Августа. Автор рас­

положил тексты в зависимости от хронологии описываемых в них

событий, причем пришлось нарушить освященную веками тради­

цию: в начале помещены тексты Л ивия, в то время как знакомство

с римскими писателями принято начинать с Ц езаря.

Тексты (конечно, только прозаические), как отмечает Л . Винничук в своем введении, подверглись адаптации, которая вы раж ается,

как правило, не столько в изменении форм слов, сколько в сокра­

щении длинных ф раз и перестановке членов предложения. Сле­

дует подчеркнуть, что постепенно адаптация сводится к мини­

муму.

Вернемся, однако, к плану хрестоматийной части пособия. Н а­

рушение академических традиций в расположении авторских тек­

стов оправдано: перед читателем будут постепенно разворачиваться

картины истории Рим а с полулегендарных времен до победы Авгу­

ста при Акции в 31 г. до н. э. Каждый текст предваряется кратким

историческим вступлением и сопровождается комментариями.

После сочинений римских писателей идет раздел «Разное», где

собраны латинские надписи на польских зданиях, памятниках, пе­

чатях. Это тем более интересно, что в наших учебниках подобный

материал отсутствует, хотя латынь по X V III век включительно при­

менялась в надписях на домах (особенно в прибалтийских и зап ад ­

ноукраинских городах), на планах, картах, гравю рах, медалях и т.п.

Не обошел своим вниманием автор и применяемых в научной ли­

тературе международных сокращений латинских слов и словосо­

четаний.

«По-латыни можно выразить все», — такими словами JI. Вин­

ничук вводит воспроизведенное в книге выступление на латин­

ском языке Ж а н а Ж ореса в П арижском университете. С интересом

воспринимает читатель рассказ «Космическая эра». К тому, что

русское слово «спутник» прижилось во многих язы ках мира, мы

давно уж е привыкли. Но чтобы можно было на древнем языке опи­

сать полеты Гагарина, Леонова, американских космонавтов... это

для нас удивительно! Приятной неожиданностью вы глядят латин­

ское объявление о потерянных часах, приглашение в путешествие,

зам етка о вреде курения.

Тем не менее Л . Винничук не абсолютизирует мысли «на латыни

можно вы разить все». Демонстрируя богатство грамматических

форм и лексики латинского язы ка, она не призывает превра­

тить древний язы к в средство современной научной информации

и, тем более, в язы к художественной литературы. Латинские тек­

сты на современную тематику занимаю т в ее книге ничтожную

дрлю.

Д ал ее мы видим в пособии то, что совсем непривычно для ра­

ботающего по обычным учебникам и что вполне оправдано в посо­

бии для изучающих язык самостоятельно, — это уж е упомянутый

нами «Ключ», т. е. ответы к упражнениям и переводы латинских

текстов. «Ключ» служит самопроверке. Искренно советуем учащ е­

муся отрешиться от иждивенческих настроений, вы держ ать харак­

тер и обращ аться к «Ключу» в последний момент, когда в грам м а­

тических упражнениях и переводах уж е сделано все, зависящ ее от

собственных знаний и сообразительности.

Хотя автор проставил в латинских стихотворениях знаки рит­

мического ударения, он все ж е счел необходимым дать в виде при­

ложения сведения об античной метрике. Таким образом, освоение

латинских стихов не сводится к механическому зазубриванию , а

становится процессом сознательным.

Словарь, приведенный в пособии, очень удобен в работе. Сло­

ва в нем даю тся обычно в основных значениях, без перегрузки ред­

кими и, тем более, иносказательными значениями.

В книге Л . Винничук кое-что ориентировано на польскую ис

торию и культуру. Имеем в виду рассказы на темы из польско2

жизни, упомянутое описание современной Польши и пограничны:

с нею социалистических стран, разъяснения происхождения поль

ских имен и географических названий и т. д. Сопоставления с поль

ским языком в фонетике, грамматике и лексике при переводе книп

на русский язык, по понятным причинам, были заменены сравне

ниями с русским языком.

П редлагаем ая вашему вниманию книга представляет интере<

своей необычностью. Ведь распространено предубеждение протш

латыни как чего-то неодолимо трудного, отжившего и скучного. О)

мастерства преподавателя зависит на своих занятиях рассеять этс

предубеждение. Что ж е касается обучения самостоятельного, тс

опровергнуть неправильный взгляд на древний язы к и призван это!

учебник.

А. Ч. Козарж евский,

профессор Московского университета

Читателю

...безнадежным, И каровым полетом были бы

все усилия современной культуры , если бы

она опрометчиво потеряла те кры лья, кото­

рые пристегнул ей гений классической куль­

туры.

Густав П иш хоцки

Л аты нь без Орбилия... Я долж на прежде всего объяснить читателю,

почему книга носит такое название. И м я Орбилия, учителя, который

охотно прибегал в своей педагогической деятельности к розге (по­

чему он и был известен среди учеников как Orbilius plagosus*), уве­

ковечил и сделал нарицательным поэт Гораций. Впрочем он не по­

минает злом ни своего наставника, ни его метод, который призна­

вали, допускали и применяли как во времена поэта, так и позднее

в течение целых столетий. Раздавались, правда, голоса прогрессив­

ных педагогов, протестовавших против телесных наказаний (напр.,

Квинтилиан в I в. до н. э.), но в течение долгих лет это не нахо­

дило отклика в практике. В конце концов Орбилий-учитель все ж е

вынужден был расстаться со своим орудием — будь то розга, ре­

мень или линейка, — однако он сам, н а с т а в н и к , остался неза­

менимым в качестве помощника и руководителя для учащихся.

Бываю т, однако, обстоятельства, когда необходимо заниматься

самостоятельно. В таких случаях школьный учебник не .вполне нас

удовлетворяет, хотя бы йотому, что по нему нельзя проверить, пра­

вильно ли сделаны упраж нения и задания. Поэтому возникает не­

обходимость в специальном пособии, содержащ ем более подроб­

ные объяснения, чем школьный, и вместе с тем показывающем, как

надо выполнять задания.

Если воспользоваться модным в наше время анкетированием,

то окаж ется, что число людей, которые самостоятельно изучили

иностранный язык, довольно велико. При таком методе занятий

возникаю т определенные трудности, касающиеся преж де всего про­

изношения, и, кроме того, самообучение позволяет овладеть языком,

как говорится, пассивно. Но и это уж е большой ш аг на пути к

активному овладению им.

Ц ель нашего пособия — другая: он не научит говорить на л а ­

тинском языке, а только откроет путь к переводу и пониманию

текста.

Вводные указания, касаю щ иеся алфавита, произношения, ударе­

ния, должны в достаточной мере подготовить учащегося к правиль­

ному чтению латинского текста; некоторые трудности могут поя­

виться только при постановке ударения (обучающийся самостоя­

тельно не слышит, как произносится слово); поэтому во всех слу-

ю

1 Орбилий драчливый. {Прим. перев.)

чаях, когда место ударения в слове может вызвать колебания, мы

указываем долготу или краткость гласного звука. Если ж е возник­

нет сомнение относительно слова, в котором не указана длитель­

ность гласного, нужно проверить это слово по словарю.

Самоучитель построен совершенно по-новому, он не зависит ни от

каких образцов, просто потому, что их нет. Существуют новые, сов­

ременные учебники латинского язы ка нешкольного типа, но их

цель — познакомить учащихся с так называемой «живой» латынью,

показать, что на языке древних римлян после некоторого приспо­

собления лексики можно говорить о злободневных событиях, о сов­

ременных проблемах или мелких повседневных делах. Что это дей­

ствительно так, покаж ут немногочисленные примеры, приведенные

на с. 244— 247. Но принципиальная цель нашего пособия другая —

указать путь к переводу текста.

Концепция книги, построение которой не похоже на распростра­

ненные формы учебников, вызовет, по всей вероятности, много сом­

нений и нареканий, поэтому я позволю себе объяснить некоторые

моменты.

Поскольку это «латынь без Орбилия», я вполне сознательно отка­

залась от методики, которую считаю единственно правильной при

обучении под руководством преподавателя: исходить из текста, что­

бы прийти к языковым явлениям и формам. Учащийся, предостав­

ленный самому себе, должен идти другим путем: он должен видеть

формы, знать основные языковые явления, чтобы с помощ цо пред­

ложенных вокабул, а потом и словаря, понять значение фразы. П о­

этому тексту для чтения, как правило, предшествует образец скло­

нения или спряжения, а после текста помещены необходимые объ­

яснения (N B ), которые облегчат работу над переводом. Отступле­

ния от этого принципа вызваны техническими причинами.

П ервая часть вклю чает в себя тексты, приспособленные к грам ­

матическому материалу каждого урока, во второй части содерж атся

дополнительные сведения из области морфологии и синтаксиса, а

материал д л я чтения основан на текстах латинских авторов.

Я старалась такж е — насколько это было возможно при огра­

ниченном количестве слов — дать в первой части материал, иллю­

стрирующий ж изнь древних римлян, а во второй — подобрать *и

расположить тексты так, чтобы они показывали в хронологическом

порядке события из истории и общественной жизни римлян (от

основания Р им а и до конца правления О ктавиана А вгуста).

В связи с тем, что пособие для самообразования не стеснено

рамками учебной программы ни в количестве уроков, ни в выборе

авторов для чтения, я ввела новое, не применявшееся в школьных

учебниках расположение текстов, что может вызвать нарекания отно­

сительно степени их трудности. Но это тексты упрощенные, приспо­

собленные к тому запасу грамматических сведений, которым уже

владеет учащийся. Поэтому возможный упрек в том, что нельзя

начинать чтение текстов с Л ивия, та к как этот автор слишком

труден, каж ется мне неосновательным. Ливий перестал быть труд­

ным, потому что, как я уж е говорила, тексты эти упрощенные.

Л ексика к первым десяти урокам помещена непосредственно

после текста для чтения; начиная с одиннадцатого урока, учащийся

должен пользоваться словарем, находящимся в конце книги. Это

послужит подготовкой для работы с большим словарем, который

будет необходим при переводе текстов, помещенных во II части,

потому что словаря к ним в пособии нет, а для наиболее трудных

случаев в объяснительных примечаниях даны указания, какое слово

следует искать в словаре для определения той или иной формы.

Это вы работает у учащегося большую самостоятельность и необ­

ходимые навыки работы.

Ключ к I части содержит перевод и некоторые замечания, пока­

зывающие разницу меж ду латинским текстом и его переводом;

ключ ко II части содержит только перевод. Нужно принять во вни­

мание, что это не литературный перевод, который должен отвечать

двум условиям: как можно точнее передавать текст оригинала и

сохранять свободный правильный стиль родного язы ка; перевод,

приведенный в ключе, отвечает только первому условию, поэтому

иногда он каж ется неуклюжим. В некоторых случаях, когда свобод­

ный перевод был единственно возможным, буквальный перевод при­

водится в скобках.

Среди текстов для чтения преобладаю т отрывки из римской про­

зы, так как поэзия создала бы для учащихся значительные трудно­

сти. Поэтому мы ограничились включением только нескольких сти­

хотворных фрагментов, написанных наиболее часто встречающими­

ся размерами. При чтении поэзии трудность заклю чается прежде

всего в построении латинского стиха, основным принципом кото­

рого является ритм, зависящий от долготы и краткости слогов (за­

мечания, касаю щ иеся стихотворные размеров, читатель найдет на

с. 299—304). П орядок слов в предложении такж е вы зывает трудно­

сти, так к а к он чрезвычайно свободен — и в целях достижения

литературного эффекта, и в целях сохранения размера' стиха (напр.,

прилагательное может стоять довольно далеко от существительного;

союз, вводящий придаточное предложение, иногда находится не в

начале его, а в середине и т. п.). Поэтому, чтобы облегчить пони­

мание стихотворного текста, мы часто приводим в примечаниях та ­

кой порядок слов, какой бы мог быть в прозе, а иногда — д л я еще

большего облегчения — такой, каким он должен быть в родном

языке.

Советуем завести две тетради: в одну записывать слова (по

правилам, изложенным в первых уроках) с переводом; очень полез­

но записывать их в алфавитном порядке; значит, предварительно

нужно разделить тетрадь на части, соответствующие буквам алф а­

вита; в другой тетради — делать письменные переводы и упраж ­

нения. Только после самостоятельного выполнения работы ее нужно

проверить по ключу и постараться найти свои ошибки.

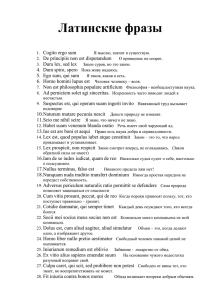

Рекомендуем такж е выписывать на отдельной странице тетради

пословицы и кры латы е слова — это очень поможет усвоить и запом­

нить латинские слова и выражения.

Советы учащимся *

Cupientes discere debent haec mente tenere:

DoctorTbus oboedire

et fideliter servire

cunctis se humiliare,

Et maiores honorare,

numquam aliquid subtrahere,

Aliena dim ittere,

Cum nullo litigare

nec vindicans nec increpare,

Lectiones visitare

et otium semper vitare,

nullum debes percutere,

Res inventas reddere,

In schola nihil у е ^ ё г е sine scitu vel етёге,

A scholis nihil absentari nec in schola otiari,

Nullum debes blasfemare nec turpiter increpare.

Doctior magis eris, si quod nescis quaeris.

Si numquam quaeris, raro m agister eris.

* Ковалевия Г . Средневековая поэзия польских Жаков. — Литературный дневник, LXIV,

1973, тетр. 1 с. 195— 196. (Ж аки — бедные студенты. — П рим . перев.)

Часть первая

Вводные замечания

I. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК — LINGUA LATINA

Л

Почему мы говорим «латинский язык», «латынь»? Когда речь захо­

дит о древних языках, прежде всего в памяти возникают греческий

и латинский языки. Совершенно очевидно, что на греческом языке,

на разных его диалектах, говорили греки, а латынь была языком

римлян. И тут возникает вопрос: почему ж е рим ляне говорили на

латинском языке?

Л атинский язы к (lingua Latina) — это язы к древних жителей Л ация (Latium), небольшой области в средней Италии, граничившей

с землями сабинян, Этрурией и Кампанией. Ж ители Л ац и я назы ва­

лись латинами (Latini), их язы к — латинским (lingua Latina). Имен­

но Л ацию вы пало на долю — согласно традиционной римской ле­

генде — принять Энея, бежавш его из захваченной греками Трои,

а его далеком у потомку Ромулу суждено было стать основателем

и первым царем Рим а (в 753 г. до и. э.). И именно Рим, на первых

порах всего лишь столица Л ация, благодаря своей экспансионист­

ской политике овладел вначале всей Италией, а потом бассейном

Средиземного моря и стал столицей целой Римской империи. И хотя

власть и политическое влияние римлян распространились далеко

за пределы Л ация и их язы к стал языком всей Римской империи,

его по-прежнему называли латинским.

Этот язык, как и всякий другой, неизбежно подвергался боль­

шим изменениям. Самыми древними памятниками латинского язы ­

ка являю тся надписи, фрагменты культовых песен, законов. Исто­

рия литературного язы ка начинается только в 240 г. до н. э., когда

грек Андроник, который попал в Рим в числе военнопленных (пос­

ле освобождения от рабства он принял имя Тит Ливий Андроник),

впервые поставил в Риме трагедию и комедию на латинском язы ­

ке — это были переработки греческих произведений. Он перевел

такж е на латинский язы к «Одиссею», положив тем самым начало

римской поэзии. Этот период развития языка, продолжавшийся до

80 г. до н. э., принято называть а р х а и ч е с к и м . Период к л а с с и ­

ч е с к о й латыни, представленный главным образом прозаическими

произведениями, продолж ался с 80 по 30 г. до н. э. Его называю т

иногда ц и ц е р о н о в с к и м — по имени главного представителя

М арка Туллия. Цицерона. Н аследие этого периода — прекрасные

по форме произведения, представляющие собой высшую ступень

развития язы ка и стиля. Следующий период, с 30 г. до н. э. по 14 г.

н. э., называемый а в г у с т о в с к и м или периодом з о л о т о й латыни, характеризуется расцветом поэзии. Литературный язык

Часть

первая

14— 1 1 7 гг. н. э., называемый с е р е б р я н о й латынью, перегружен

стилистическими и риторическими эффектами и далек от чистой,

прозрачной классической латыни Цицерона. Во II в. н. э. наступает

определенный сдвиг в сторону архаизирования. Это не улучшило

язык, наоборот — придало ему черты искусственности. П од влияни­

ем контактов с многочисленными народностями римских провинций

в язык римлян проникли некоторые местные диалектальные особен­

ности: слова, выражения и д аж е синтаксические конструкции, чуж­

дые классическому латинскому языку.

Н езависимо от развития и изменений, которые происходили в л а ­

тинском языке, речь образованных слоев населения, изящ ная речь

sermo urbanus (доел, городская речь) отличалась от разговорной речи

необразованных людей — sermo vulgaris (обыденная, деревенская

речь).

II. Л А Т Ы Н Ь -М Е Р Т В Ы Й Я ЗЫ К ?

Ответим на это словами Ю лиана Тувима: «Какой ж е это мертвый

язык, если, не увядая, он пережил тысячелетия?...» Но как, в какой

форме «пережил»? Прежде всего в текстах, в произведениях, кото­

рые сохранились до нашего времени и благодаря которым мы мо­

жем наблю дать развитие и изменение языка на протяжении веков;

в исторических памятниках и документах средневековья, в творе­

ниях эпохи Возрождения. И, кроме того, он сохранился в романских

языках, в язы ках тех покоренных Римом народов, которые испыты­

вали его политическое и культурное влияние. Это итальянский,

французский, испанский, португальский, румынский и другие языки.

Наконец — об этом тож е нужно помнить — воздействию л а ­

тинского подверглись и другие языки, хотя это воздействие прояв­

ляется главным образом в том, что их лексика в значительной мере

насыщена латинскими словами. Ученые подсчитали, что из 20 ООО наи­

более употребительных слов английского языка около 10400 л а ­

тинского происхождения, около 2200—греческого и только 5400 —

англосаксонского.

Н емало латинских слов вошло и в русский язык. И это не только

научная терминология, которая в большинстве случаев является

международной, но и слова разговорной речи. Они так глубоко

проникли в наш язык, что, употребляя их с детства, мы уж е не вос­

принимаем их как слова иностранного происхождения. Приведем

несколько примеров, относящихся к области образования: «школа»,

«институт», «студент», «таблица», «директор», «лекция», «аудито­

рия» и др. Поэтому мы советуем сопровождать заучивание латин­

ской лексики поисками заимствованных слов в русском языке. Вы

обнаружите при этом, как увлекательна жизнь слова.

III. ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ И ПРОИЗНОШЕНИЕ

Omne principium difficile.

Всякое начало трудно.

Латинский алфавит состоит из 24 букв. Произношение латинских слов

с течением веков претерпело ряд изменений, отчасти связанных с фоне­

тическими процессами, происходившими в новых западноевропейских

языках. К тому же мы не знаем истинного произношения римлян, и

разные народы произносят латинские слова по-разному. В настоящее

время существует тенденция к тому, чтобы на основании научных ис­

следований унифицировать латинское произношение, приблизив его по

возможности к произношению древних римлян. Ниже приводится тради­

ционное чтение латинских букв, принятое в русской учебной практике

Латинский

алфавит

Начертание

Название

Произношение

Начертание

Название

Произношение

Аа

ВЬ

Сс

Dd

Ее

Ff

Gg

Hh

Ii

Kk

LI

Mm

a

бэ

цэ

дэ

э

эф

гэ

га

и

ка

эль

эм

а

б

ц, к

д

э

ф

г

придыхание1

и2

к3

л4

м

Nn

Оо

Рр

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Xx

Yy

Zz

эн

О

пэ

«У

эр

эс

тэ

У

вэ

икс

ипсилон

зэта

н

о

п

к

Р

С, 3

т

У

в

КС

и

3

.

1. Буква h передает придыхание; принятое ныне произношение соответствует

произношению англ. или нем . h: horse, H erz.

2. Б уква i произносится в латинском языке двояко: а) как гласный звук [и],

напр.: im perator [импэратор] повелитель; б) как согласный [й] перед гласными: iuventus [ювэнтус] юность.

.

3. Буква к встречается только в нескольких словах: K alen d ae [калёндэ] календы

(первый день каж дого месяца); Kaeso [кэзо] имя собств.; K arth ag o [картаго] Карф а­

ген. Эти слова пишутся такж е: Calendae, Caeso, Carthago.

4. Букву 1 принято произносить мягко (как в немецком или французском языках).

Гласные

Кроме гласных а, е, i, о, и, у, в латинском языке есть также д и ф ­

т о н г и (двугласные), т. е. сочетания двух различных гласных, которые

произносятся как один слог:

первая

au — соответствует русскому односложному [ay] с ударением на первом

гласном (ср.: «пау-за»): aurum [аурум] золото',

eu — соответствует русскому односложному [эу]: Europa [эурбпа] Ев

ропа;

.

ае — произносится как русское э: Aegyptus [эгйптус] Египет;

ое — произносится как немецкое и французское [0:] или английское [э:];

условно обозначим его знаком [б]: Poenus [пбнус] пуниец.

-

Согласные

Буква с читается двояко: а) перед е, I, у, ае, ое — как русское ц;

б) в остальных случаях, т. е. перед а, о, и, перед всеми согласными и

на конце слова — как русское к.

В заимствованных словах, чаще всего греческого происхождения,

встречаются сочетания согласных звуков с придыхательным h:

ch — читается как русское х: schola [схбла] школа, Gracchus [гр&к*

хус] Гракх (имя собств.);

pH — читается как ф: philosophus [филбзофус] философ;

rh — читается как р: rhetorica [рэторика] риторика;

th — читается как т: Theodorus [тэодорус] Теодор (имя собств.).

Сочетание ti в положении перед гласными читается как ци: ratio

[рацио] разум, initium [инйциум] начало; однако в сочетаниях sti, xti,

tti — читаем ти: bestia [бэстиа] зверь.

Буква q встречается только в сочетаниях с и перед гласными; эго

сочетание читается как русское кв: quadratus [квадратус] четырехуголь­

ный, quintus [квйнтус] пятый.

Сочетание ngu перед гласными произносится как нгв: lingua [лйнгва)

язык.

Буква s между гласными произносится как з, а в остальных поло­

жениях как с: causa [кауза] причина, но servus [сэрвус] раб, statua

[статуа] статуя.

Правила произношения иллюстрируются приведенными ниже приме­

рами. Ударение обозначено зн аком ':1

П

2—782

Звук

Произносим

Пример

Произношение

У

и

syllaba

lyra

m ysterium

сйллаба

лйра

мистэриум

*

ае

э

Aegina

A egyptus

M aeander

эгйна

эгйптус

мэйндер

ое

как нем ., ф ранц.

[0:]; англ. [э:]

'Oed|pus

В рет

ipecraa^

бдипус

пбнус

фбдус (союз)

i Правила ударения будут изложены и IV ' разделе.

...

Звук

Произносим

au

ay

A ugustus

auspicium

aurum

аугустус

ауспйциум (гадание)

аурум

eu

§у

Europa

Euboea

Eurydice

эуропа

эубба

эурйдицэ

с

Ц

(перед гласными

е, i, у , ае, ое)

Cerberus

censura

cedrus

Cicero

m edicina

Cyprus

cym balum

Caesar

coem eterium

цэрбэрус

цэнзура

цэдрус

цйцэро

мэдицина

цйпрус

цймбалум

цэзар

цбмэтэриум (кладбищ е)

к

(перед а, о, и,

такж е перед со­

гласным и на

конце слова)

C alabria

colum na

compactus

cu ltu ra

m edicus

doctor

ecce

tunc

калабриа

колумна

компактус

культура

мэдикус

доктор

экцэ (вот)

тунк (тогда)

ch

X

schola

chirurgia

chorus

схбла

хирургиа

хбрус

i

(перед глас­

ным)

Й

lu lia

Iuppiter

юлиа

юппитэр

ngu

нгв

lingua

sanguis

b ilin g u is

лингва

сангвис (кровь)

билйнгвис (двуязычный)

ph

ф

philosophus

Philippus

phoca

филбзофус

филйппус

фбка (тюлень)

q

(всегда в со­

четании с u)

КВ

quaestor

quintus

квэстор

квйнтус

Пример

Произношение

Часть

первая

Звук

Произносим

rh

P

Rhodanus

Rhamses

роданус

рамсэс

S

3

A siaticus

Aesopus

rosa

азиатикус

эзопус

роза

th

т

th eatru m

T heodorus

тэатрум

тэодбрус

ti

ЦИ

T eren tia

ra tio

m ed itatio

тэрэнциа

рацио

мэдитацио

ти

b estia

m ix tio

A ttiu s

бэстиа

мйкстио (смешение)

аттиус (им я собств.)

КС

ex tra

rex

ex cellen tia

(между глас­

ными)

(перед глас­

ным)

x ( = c + s)

Z

3

■в заимствованных

словах

Пример

Zephyrus

gaza

Произношение

'

экстра

рэкс (царь)

эксцэлёнциа (превосход­

ство)

зэфирус

газа (казна)

Примечания:

1. В некоторых словах стоящие рядом гласные а + е, о + е не образуют дифтон*

га, а произносятся как два самостоятельных слога; в таких случаях для облегчения

чтения над гласным е ставится знак разделения (две точки) или знак количества (дол­

готы или краткости; см. с. 20): poeta или poeta [по-э-та] поэт, р о ё т а или р о ё т а [поэ-ма] п о м а , аёг или аёг [a-эр] воздух, с о ё т о или с о ё т о [ко-э-мо] я скупаю.

2. Чтение латинской буквы с как русской ц является традиционным, принятым

во многих странах, в том числе и у нас. Римляне произносили с во всех позициях

как к: Cicero [кйкэро], Cyprus [кйпрус], E urydice [эурйдикэ]. Об этом свидетельству­

ет греческая транскрипция латинских слов, а такж е слова латинского происхождения

в новых языках, напр., нем. K aiser из лат . Caesar (произносилось kaisar), нем. K el­

ler из лат. cella. Точно так ж е сочетания типа -tia , -tio произносились как -ти а,

-тио: ratio [ратио]; чтение -циа, -цио является традиционным. В настоящее время все

чаще употребляется исконное произношение, особенно на международных конгрессах,

где ученые делают сообщения на латинском языке. Поэтому можно, не придерживаясь

традиции, во всех случаях произносить с как к, a -tia , -tio как -ти а, -тио.

3. Прилагательные, образующиеся от собственных имен, пишутся с заглавной бук­

вы, напр.: lingua L atin a, th eatru m G raecum , philosophus Romanus, n atio Polona, U ni­

versitas V arsoviensis.

Упражнение

19

2»

Перепишите приведенные в таблице слова и определите их значение; найдите гтакж е,

если это будет возможно, слова в русском языке, которые произошли от этих

латинских.

О б р а з е ц : theatrum — театр, театральный, театровед

Часть

первая

IV. ПРАВИЛА УДАРЕНИЯ

F estina lente.

Спеши медленно.

Чтобы правильно прочесть латинское слово, а затем и текст, необходи­

мо знать правила ударения. Характерной особенностью древнегреческого

и латинского языков является наличие долгих и кратких гласных, а

ударение зависит от их положения в слове. Поскольку в русском язы­

ке долгота и краткость гласных не различаются, постановка ударения

в латинском слове иногда вызывает затруднения.

В латыни различаются:

•

к р а т к и е гласные (знак краткости''): а, ё, I, б, й, у;

д о л г и е гласные (знак долготы-): а, 6, I, б, й, у;

д и ф т о н г и : au, eu, ае, ое.

Открытый слог, содержащий долгий гласный, является д о л г и м ;

слог, содержащий краткий гласный, — к р а т к и м . Дифтонг всегда об­

разует долгий слог. Напр., слово Eu-гб-ра состоит из двух долгих сло­

гов Eu-гб- и одного краткого -ра.

Кроме того, количество слога (т. е. его относительная длительность —

долгота или краткость) зависит от его положения в слове:

а) з а к р ы т ы й слог (т. е. оканчивающийся согласным звуком) д о л о г ;

б) о т к р ы т ы й слог (т. е. оканчивающийся гласным или дифтонгом) пе­

ред другим гласным— к р а т о к .

Напр, в слове sTl-va лес первый слог — долгий, несмотря на крат­

кость его гласного У, потому что это закрытый слог; в слове vi-a доро­

га слог v i— краткий, так как это слог открытый и стоит перед глас­

ным.

Место ударения в слове зависит от количества второго слога от кон­

ца слова (т. е. от того, долгим или кратким он является):

1. Ударение не ставится на последнем слоге. Поэтому в двуслож­

ных словах ударение всегда падает на первый слог: doc-tor, vil-la.

2. Ударение ставится на втором слоге от конца слова, если он дол­

гий: me-di-cf-na, Eu-гб-ра, Io-an-nes.

3. Если второй слог от конца краток, ударение переносится на тре­

тий слог от конца: Rho-da-nus, Vis-tii-Ia, шё-ai-cus, ta-tm-la, do-mi-nus,

vic-to-ri-a.

Упражнение

Прочитайте приведенные ниж е слова, используя правила чтения и ударения:

20

Recita! — Читай вслух!

.

Rector, decanus, professor, m agister, Polonia, Cracovia, Vistula, Berollnum, Hungaria, Francogallia, Leninop6lis, Rhodanus, Rhenus, Danuvius, actor, scaena, circus, schola, U niversitas, agricultura, navigatio,

medicus, medicamentum, aqua, fortuna, res publica, res publica Polona,

pro publico bono, lingua Graeca, veto, m editatio, recitatio, declamatio,

iustitia, consul, quaestor, victoria, doctor honoris causa.

Часть

первая

V. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧАСТЯХ РЕЧИ

1. Изменяемые части речи

Существительное, прилагательное, местоимение, числительное; глагол

Латинский язык относится к типу флективных языков. Это значит,

что слова латинского языка состоят из основы и окончаний. Изменение

существительных, прилагательных, местоимений, числительных по паде­

жам, числам и родам называется с к л о н е н и е м ; изменение глаголов

(по лицам, числам, временам, наклонениям и залогам) — с п р я ж е н и е м .

Латинский язык различает пять склонений и четыре спряжения.

.

Существительное — nomen s u b s t a n t i v u m , прилагательное — no­

men a d i e c t i v u m , местоимение — p r o n o m e n , числительное— nomen

n u m e r a l e . Эти части речи имеют:

а) три рода — g e n ё г а :

мужской род — genus m a s c u l i n u m (т )

женский род — genus f e m i n i n u m ( f)

средний род — genus n e u t r u m (п)

б) два числа — n u m e r i :

единственное число— п и тёгш s i n g u l a r i s (sing.)

множественное число — num erus p l u r a l i s (plur.)

в) шесть падежей — c a s u s :

Именительный кто? что?— casus n o m i n a t i v u s (Nom.)

Родительный кого? чего? чей? чья? чье? — casus g e n e t i v u s (Gen.)

Дательный кому? чему?— casus d a t i v u s (Dat.)

Винительный кого? что?— casus a c c u s a t i v u s (Асс.)

Творительный кем? чем?— casus a b l a t i v u s * (Abi.)

Звательный (обращение) — casus v o c a t i v u s (Voc.)

П р и м е ч а н и е : Следует обратить внимание на то, что в латинском языке нет

падежа, соответствующего русскому предложному. Его функции выполняет ^ablativus

с различными предлогами.

Прилагательные образуют также три степени сравнения — g r a d u s :

положительную степень — gradus p o s i t i v u s

сравнительную степень — gradus c o m p a r a t i v u s

превосходную степень— gradus s u p e r l a t i v u s

П р и м е ч а н и е : О пределяя род, число, падеж , степень, мы пропускаем общий

термин: genus, num Sm s, casus, g ra d u s ,— и употребляем только определение, напр.:

schola — nom inativ u s singularis; A thenae — n o m in ativ u s p luralis и т .п .

Глагол — v e r b u m — имеет следующие грамматические категории:

а) три лица — p e r s o n a e

б) два числа — n u m e r i :

единственное — п и тё гш s i n g u l a r i s (sing.)

множественное — nuim rus p l u r a l i s (plur.)

* A blativus — падеж многозначный, но чаще всего он совпадает с русским творитель­

ным падежом. (П р и м . перев.)

Часть

первая

в) шесть времен — t e m p O r a :

настоящее время — tempus p r a e s e n s

прошедшее время несовершенного вида — tempus i m p e r ­

f e c t u m (imperf.)

прошедшие

прошедшее время совершенного вида — tempus р е г f е с времена

t u m (perf.)

предпрошедшее время— tempus p l u s q u a m p e r f e c t u m

(plusquamperf.)

будущие

/-будущее первое— tempus f u t u r u m p r i m u m (fut. I)

времена

j будущее второе — tempus f u t u r u m e x a c t u m или s e­

l e u n d u m (fut. II)

.

г) два залога — g e n e r a :

действительный залог — genus a c t i v u m (act.)

страдательный залог — genus p a s s i v u m (pass.)

д) три наклонения — m o d i :

изъявительное наклонение — modus i n d i c a t i v u s (ind.)

повелительное наклонение — modus i m p e r a t i v u s (imper.)

сослагательное наклонение — modus c o n i u n c t l v u s (con.)

n p и м е ч а н и е : Определяя форму глагола, мы не употребляем терминов tem pus,

m odus, genus, ограничиваясь только названием формы; напр., legim us достаточно опре­

делить так: первое лицо p lu ralis, praesens in d icativ i activi — первое лицо множествен­

ного (числа), настоящее (время) изъявительного (наклонения) действительного (залога).

Глаголы имеют также несколько именных форм, функции и упот­

ребление которых будут подробно объяснены позднее:

неопределенная форма — i n f i n i t i v u s (inf.)

причастие — p a r t i c i p i u m (part.)

отглагольное существительное — g e r u n d i u m

отглагольное прилагательное — g e r u n d i v u m

отглагольное существительное со значением цели (употребляется при

глаголах движения) — s u p i n u m .

В латыни гораздо больше форм инфинитива, чем в новых языках;

существуют инфинитивы настоящего, прошедшего и будущего времени.

Gerundium, gerundivum и supinum представляют собой специфические

латинские формы, которым не всегда можно найти соответствие в но­

вых языках.

2. Неизменяемые части речи

наречие — a d v e r b i u m

союз — c o n i u n e t i o

предлог — p r a e p o s i t i o

междометие — i n t e r i e c t i o

Замечания, касающиеся частей речи, представляют собой только общие основы

того материала, который последовательно будет разбираться в каждом очередном уро­

ке. Поэтому не нужно сразу запоминать приведенные здесь грамматические термины:

они будут повторяться, а в соединении с текстами и объяснениями станут более по­

нятными и легкими для усвоения.

22

1. Lectio prima

I склонение, singularis

In fin itiv u s, praesens in d icativ i activ i,

imperativus I спряжения

N ulla reg u la [est] sine exceptione

Нет правила без исключения

Имена существительные в латинском языке делятся на пять склонешп

в зависимости от конечных звуков основы. В соответствии с принадлеж

ностью к тому или иному склонению они принимают различные падеж

ные окончания.

ПЕРВОЕ СКЛОНЕНИЕ, -A . SINGULARIS

*

К первому склонению относятся существительные и прилагательные

основа которых оканчивается на -а; поэтому его можно также называя

склонением -а. К нему принадлежат существительные женского рода

которые в nom. sing, имеют окончание -а, в gen. sing. — ае, напр.: scho

la, scholae — школа, школы; villa, villae — вилла, виллы. Сюда относита

такж е небольшая группа существительных мужского рода, обозначаю

щих мужскую профессию или принадлежность к какой-либо народносп

{решающим является естественный признак, связанный со значение*

слова); напр.: poeta, poetae — поэт; agric6la, agricolae — земледелец.

Persa, Persae — перс.

Чтобы правильно определить, к какому склонению относится существительное

необходимо его выписывать и заучивать в двух падежах — и м е н и т е л ь н о м и р о

д и т е л ь н о м , напр.: schola, scholae; toga, togae; Rom a, Romae.

Приводим образец склонения существительного с прилагательным ■

склонения в единственном числе. Обратите внимание на характерны!

д л я латыни порядок слов, где прилагательное стоит обычно п о с л е су

ществительного:

Singularis

Nom.

G en.

D at.

Acc.

Abi,

Voc.

NB

23

puella pulchra

красивая девуш ка

puellae pulchrae

puellae pulchrae

puellam , pulchram

puella pulchra

puella pulchra

-

am ica bona

хорош ая подруга

amicae bonae

am icae bonae

.

am icam bonam

amica bona

am ica bona

(nota bene! — обрати внимание, запомни хорошоI)

1.

Ablativus имеет окончание -а (а долгое), nom inativus и

-а (а краткое).

2. Прежде чем приступить к переводу предложений, следует запом­

нить, что подлежащее всегда стоит в и м е н и т е л ь н о м падеже:

Мать хвалит служанку. — Mater ancillam laudat.

Девочка (находится) в школе. — Puella in schola est.

В этих предложениях русская и латинская конструкции полностью

совпадают: подлежащее стоит в именительном падеже.

Теперь сравните следующие фразы:

родительный

nominativus

Девочки нет в школе.

Есть много рабынь.

Puella in schola non est.

Multae ancillae sunt.

Здесь латинские личные конструкции заменяются при переводе на

русский язык безличными, латинский nom inativus заменяется родитель­

ным падежом; буквальный перевод: «девочка не есть в школе», «есть

многие рабыни» — не соответствует нормам русского языка.

3. Если сказуемое в предложении именное составное, т. е. состоит из

вспомогательного глагола esse и именной части, выраженной именем су­

ществительным или прилагательным, то именная часть в латинском язы­

ке всегда стоит в и м е н и т е л ь н о м падеже, т. е. согласуется с подле­

жащим:

Puella bona est.

Syra ancilla est.

Девочка — хорошая.

Сира — служанка.

При переводе латинский nominativus сохраняется, если вспомогательный

глагол стоит в настоящем времени: «Рабыня несчастна», «Туллия (есть)

подруга Юлии». Если вспомогательный глагол стоит в прошедшем или

будущем времени, именная часть сказуемого переводится т в о р и т е л ь ­

н ы м падежом: «Туллия была (будет) подругой Юлии».

4. Сказуемое в большинстве случаев стоит в конце предложения;

начиная перевод, нужно сначала найти сказуемое, затем подлежащее и

лишь после этого присоединить к ним остальные члены предложения.

Например: Terentia ancillam vocat. Сказуемое — vocat зовет; спрашива­

ем: к т о з о в е т ? — и ищем nom inativus — Terentia: Теренция зовет.

Следующий вопрос: к о г о з о в е т ? ancillam (асс.) рабыню. Перевод

всего предложения: «Теренция зовет рабыню». Обратите внимание на

различия в порядке слов:

Terentia Tulliam vocat.

Puella Syram laudat.

Теренция зовет Туллию .

Девочка хвалит Сиру.

Переведите:

Tullia puella Romana est. Terentia m atrona Romana est. Terentia m ater

Tulliae est. Iulia, Aemiliae filia, Tulliae amica est. Terentia Syram vocat:

«Syra! Tulliae tunicam novam da!» «Quo propgras, Tullia?»— Syra rogat.

«In silvam cum amica ргорёго», — respondet Tullia.

Честь

первая

puella, ае девочка

R om ana, ае римская

esf есть, является

m atrona, ае женщина, госпожа

m ater мать

filia, ае дочь

am ica, ае подруга

vocat зовет

tunica, ае туника

nova, ае новая

da дай

quo куда

propSras спешишь, идешь

rogat спрашивает

silva, ае лес

in (с асс.) в

cum (с ab i.) с (с кем , с чем)

cum am ica с подругой

ргорёго иду, спешу

respondet отвечает

quo properas куда идешь? (in silv am рго­

рёго иду в лес)

quo-cum propSras с кем идешь? (cum am i­

ca ргорёго иду с подругой)

T ullia, Iulia, A em ilia, T erentia — имена

римлянок; Syra — имя рабыни, служанки

ПЕРВОЕ СПРЯЖЕНИЕ. ОСНОВА -А

Infinitivus

vo ca-re

неопределенная форма

звать

Praesens indicativi activi

Н астоящее время изъявительного наклонения действительного залога

Лицо

1.

2.

3.

. Singularis

Pluralis

voco — я зову

voca-s — ты зовешь

voca-t — он, она зовет

voca-m us — мы зовем

voca-t is — вы зовете

voca-nt — они зовут

Im perativus — повелительное наклонение

voca! — зови!

voca-te! — зовите!

'

В тексте мы встретили несколько глаголов в различных формах:

properas — ты идешь; rogat — она спрашивает; da — дай. Их общим приз­

наком является гласный -а, который указывает на принадлежность гла­

голов к одной группе спряжения, а именно к I спряжению. Первое

спряжение включает в себя глаголы, основа которых оканчивается на

гласный -а. Принадлежность глагола к тому или иному спряжению мы

определяем по гласному звуку, который стоит перед суффиксом неоп­

ределенной формы. Во всех четырех спряжениях этим суффиксом явля­

ется -ге; если его отбросить, остается основа глагола, напр.: voca-re—

звать; roga-re — спрашивать; propera-ге — идти, спешить.

NB

25

Повелительное наклонение имеет формы только 2-го лица. В singu­

laris представлена чистая основа: voca! ргорёга! roga!

З а п о м н и т е личные окончания глагола. Эти окончания употребля­

ются для всех спряжений почти во всех временах:

Singularis

Pluralis

1.

2.

-о

-S

-m u s

-tis

3.

-t

-nt

И. Lectio secunda

I склонение, pluralis

Infinitivus, praesens Indicativi activi,

imperativus 11 спряжения

'Вопросительное местоимение

•quis? quid?

Quidquid discis, fibi discis.

Чему бы ты ни учился, учишься д л я себя.

Познакомимся теперь с множественным числом существительных

I склонения. Обратите внимание на genetivus pluralis: если мы отбросим

окончание -г и т , останется чистая основа.

I СКЛОНЕНИЕ, -A . PLURALIS

Pluralis

Nom.

G en.

D at.

Acc.

A bl.

Voc.

puellae pulchrae

красивые девуш ки

puella-rum pulchra-rum

p u e llis p u ld iris

puellas pulchras

p u e llis pulchris

p u ellae pulchrae

am icae bonae

хорошие подруги

am ica-rum bona-rum

am icis bonis

am icas bonas

am icis bonis

am icae bonae

Переведите: *

Tullia et Iulia puellae Romanae sunt. Tunicae puellarum albae sunt.

Puellae in silvam ргорёгап^ in silva cantant1 et saltant. Syra puellas vo­

c a t: «Tullia! Iulia! Properate! Cena parata iam est!» Puellae Syrae оМ етрёran t, in villam ргорёгап^ sed Tullia maesta est et flet. Genae puellae

lacrim is m adidae sunt. «Cur, Tullia, fles?»— Syra puellam rogat. Et Tul­

lia: «Poenam timeo, — inquit, — nam tunica nova iam sordida est». Syra

26

* Цифрами обозначены ссылки на объяснения в NB.

часть

первая

j-idet et puellam nova tum ca ornat. «O, quam bona es, Syra!» — puellae

ancjllam laudant.

alb a белая

in (c abi.) в; in s ilv a в лесу

canto, c a n ta re петь

salto , s a lta r e прргать, плясать

voco, v o care звать

cena, ae обед, еда

p a rS ta, ae приготовленная, готовая

iam уж е

obtem pero, o b tem p erare слушаться, пови­

новаться

v illa , ae вилла, дача, имение

sed но

m aesta печальная

flet плачет

gen a, ae щека

m adida мокрая, влаж ная

NB

27

lacrim is m adidae мокрые от слез (увлаж ­

ненные слезами)

lacrim a, ае слеза

poen a, ае наказание

tim eo я боюсь

inq u it говорит

n am ибо; ведь

sordida грязная

rid e t (она) смеется

orno, o rn a re наряжать, украшать

quam как

bona хорошая

es ты есть

laudo, lau d a re хвалить

1. in silvam properant — они идут в лес; in silva, cantant — в лесу

они поют.

,

Предлог in в сочетании с аккузативом отвечает на вопрос quo? к у­

да?; в сочетании с аблативом отвечает на вопрос ubi? где?; переводится

«в», «на».

часть

первая

Перевед.ите:

г

Puellae in scholam properant; puellae iam in schola sunt. Ancillae in

villam ргорёгап^ ancillae in villa laborant.

laboro, a re работать

2. Дополнение к переходному глаголу в латинском языке всегда

стоит в a c c u s a t i v u s , даже если этот глагол имеет при себе отрица­

ние, в отличие от русского языка, где при отрицательной форме сказу­

емого может употребляться родительный падеж;,

винительный

accusativus

Служанка готовит обед.

Ancilla cenam parat.

р о д и т е л[ь н ы й

Служанка не готовит обеда.

Ancilla cenam non parat.

Некоторые глаголы в латинском языке являются переходными, т. е.

требуют прямого дополнения в accusativus, а соответствующие им по

значению русские глаголы — непереходными и требуют какого-либо дру­

гого падежа. Напр.;

Мать руководит служанками.

Mater ancillas adm inistrat.

3. В тексте встречается несколько глаголов, не похожих на I спря­

жение: timeo, ridet, flet, respondet. Это глаголы II спряжения.

II СПРЯЖЕНИЕ. ОСНОВА -Е

In fin itiv u s — неопределенная форма

rid e -re — смеяться

Praesens indicativi activi

Настоящ ее время изъявительного наклонения

действительного залога

1.

2.

3.

Singularis

Pluralis

ride-o — я смеюсь

rid e-s ■

— ты смеешься

rid e -t — он, она смеется

ride-m us — мы смеемся

rid e -tis — вы смеетесь

ride-nt — Они смеются

Im perativus — повелительное наклонение

ride! — смейся!

28

ride-te! — смейтесь!

Ко II спряжению относятся глаголы, основа которых оканчивается

на гласный -е.

Часть

первая

Упражнения

1. Переведите предложения. Соблюдайте

русскому языку:

при

переводе порядок слов, свойственный

О б р а з е ц : T eren tia filiam am at. — Теренция любит дочь.

Iulia Tulliam vocat. Domina ancillam malam non laudat. Ancillae domTnae obtempSrant. Syra puellae tunTcam albam dat.

m ala плохая

am o, am S re любить

2. Переведите предложения, используя приведенные в таблице падежные Гформы воп­

росительного местоимения. Ответьте на вопросы по-русски и по-латыни:

Quis Iuliam et Tulliam vocat? Cuius tunica sordida est? Quocum ( —

cum quo — с кем) Tullia in silvam properat? Cui puellae o b te n ^ ra n t?

Quem puellae laudant? Cuius filia Tullia est?

Luxuriae filia inopia est.

PRONOMEN INTERROGATIVUM

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

Nom.

G en.

D at.

Acc.

Abi.

ИЗ Ж И ЗН И РИМЛЯН

quis? — кто?

cuius? — кого? чей? чья? чье?

cui? — кому?

quem? — кого?

quo? — кем?

quid? — что?

cuius? — чего?

cui? — чему?

quid? — что?

quo? — чем?

,

Terentia, Iulia, Aemilia, Tullia— это подлинные имена римских женщин. Имя

римского гражданина обычно состояло из трех частей: 1. личное имя — praeno»

men; 2. родовое имя— nomen gentile; 3. прозвище— cognomen, напр., Publius

Vergilius Maro, Marcus Porcius Cato. Сын сохранял родовое имя и прозвище

отца, а личное имя ему иногда меняли; кроме того, он мог получить другое

прозвище. Дочери получали в качестве личного имени родовое имя отца, следо­

вательно, если отец происходил из рода Юлиев, то дочь звали Юлией, дочь

Эмилия — Эмилией и т. д. Если в семье была другая дочь, ее называли Млад­

шей, напр., Юлия Младшая (Minor), или Второй (Secunda), Третьей (Tertia).

Дочь Цицерона звали Туллией, потому что имя ее отца было Marcus Tullius Ciсего. Жену Цицерона звали Теренцией, следовательно, она была дочерью Терен­

ция. О замужней женщине говорили: Terentia Ciceronis — Теренция Цицерона

(подразумевалось: жена).

29

3. Lectio tertia

II склонение, singularis

Exem plis discimus.

Мы учимся на примерах.

II СКЛОНЕНИЕ, -О. SINGULARIS

Ко II склонению относятся имена существительные с основой на -о

(она четко проявляется в gen. plur.). Существительные, оканчивающиеся

в nom. sing, на -us и -ег, о т н о с я т с я к мужскому роду, существитель­

ные, оканчивающиеся на -urn, — к среднему. Все существительные II

склонения, независимо от их рода, имеют в gen. sing, окончание -i.

Каждое существительное нужно запоминать в двух падежах — п о т . и

gen. sing., напр.: servus, servi — раб; puer, pueri — мальчик; templum,

templi — храм.

Только одно существительное мужского рода не имеет обычного

окончания в nom.: vir, viri — муж, мужчина, человек.

Singularis

Nom.

Gen.

D at.

Acc,

АЫ.

Voc.

NB

зо

dom inus severus

строгий хозяин

dom ini severi

domino severo

dom inum severum

dom ino severo

dom ine severe

puer aeger

больной мальчик

pueri aegri

puero aegro

puerum aegrum

puero aegro

puer aeger

oppidum pulchrum

красивый город

oppidi pulchri

oppido pulchro

oppidum pulchrum

oppido pulchro

oppidum pulchrum

1. Прилагательные склоняются так же, как существительные. Они

оканчиваются в мужском роде на -us или -ег, в жёнском — на -а, в

среднем — на -um. Зная падежные формы существительных I и II скло­

нений, можно без труда просклонять и прилагательное.

2. Vocativus у существительных и прилагательных всех склонений в

обоих числах совпадает с номинативом. Но, как известно, nulla regula

sine exceptione. Исключение в данном случае составляют существитель­

ные и прилагательные II склонения мужского рода, оканчивающиеся в

nom. sing, на -us. Они имёют в voc. sing, окончание -е: dominus — хо­

зяин, voc. о, domine! — о, хозяин! Marcus — М арк, voc. о, Marce! — о,

Марк\

В нескольких случаях vocativus оканчивается на -i: filius, filii —

сын, voc. fili! — о, сынI Местоимение meus — мой, voc. mi! mi fili! — о, сын

мой! Собственные имена, оканчивающиеся на -ius, также имеют в voc.

sing, окончание -i. Ср.: Marcus — voc. Marce! Titus — voc. Tite! Но: Pub­

lius — voc. Publi! При этом ударение не меняет своего места: Vergilius —

voc. Vergili!

3. У всех существительных и прилагательных среднего рода, неза­

висимо от склонения, асс. и voc. sing, и plur. всегда совпадают с п о т.

(см. склонение сочетания oppidum pulchrum).

Часть

первая

Переведите:

Marcus Tullius Cicero clarus vir Romanus est. Tullius Tulliolam fili­

am et M arcum filium valde amat. Tullius Marcum vocat: «Marce, prope­

ra ad me1!» Puer properat, et Tullius filio librum pulchrum dat. Marcus

Tullitilae librum m onstrat. En, Titus Marcum visitat. Titus Marci amlcusest. Marcus ацпсо quoque librum novum m onstrat et fabulam recitat. «O'

Tite, — inquit, — quam bonus pater meus est». Marcus Tullius Cicero Ar­

pinum, oppidum in Latio situm, valde amat, nam ibi natus est. Tuscu­

lum etiam , oppidum parvum, saepe visitat; ibi villam pulchram habet,,

ubi cum amicis saepe de philosophia disputat.

c laru s, c lara, claru m знаменитый

vir, v iri муж , мужчина

v ir R om anus римлянин (доел.: римский

муж)

v ald e очень, сильно

amo, a m a re любить

ad (с acc.) к; ad m e ко мне

liber, libri книга

pulcher, p ulchra, pu lch ru m красивый

m onstro, m o n strare показывать

en вот, вдруг

am icus, am ici друг; ср.: am ica подруга

quoque такж е

novus, nova, novum новый

fabiila, ае рассказ, басня; ср.: фабула

recito, re c ita re читать вслух

inq u it (только в 3-м л.) говорит

quam как

bonus, bona, bonum хороший

m eus, m ea, m eum мой

oppidum, oppidi город

situ s, sita, situ m расположенный

nam ибо

.

ibi там

n a tu s est (он) родился

etiam = quoque такж е

p arv u s, p arv a, p arv u m маленький

saepe часто

disputo, d isp u tare рассуждать; c p .i диспут

1. propera ad me — иди ко мне; предлог ad к, до употребляется с

асс. Обратите внимание на разницу в значении предлогов ad и in: in

употребляется тогда, когда речь идет о движении внутрь, ad определя­

ет направление или приближение к лицу или месту; напр.: quo ргорёras? in scholam ргорёго — я иду в школу, in silvam — в лес; ad scholam

ргорёго — я иду к школе, ad silvam — к лесу, в направлении леса. Поэ­

тому, говоря о лице, мы всегда употребляем предлог ad: ad amicumt

ргорёго— я иду к другу.

Предлог ad может такж е отвечать на вопрос ubi? где, тогда мы его>

переводим предлогами «у», «при», «около», напр.: ubi habitas? — где п щ

живешь? ad silvam habito — я живу у леса (около леса). H annibal а4

portas! — Ганнибал у ворот (Рима)!

2. Напоминаем, как следует записывать и запоминать слова: с у ­

щ е с т в и т е л ь н ы е — в п о т . и gen. sing., напр.: silva, silvae — лес;

servus, servi — раб; liber, lib ri — книга; oppidum, oppidi — город; г л а ­

г о л ы — в первом лице sing, и в неопределенной форме, напр.: visito,

visitare — навещать; habeo, habere — иметь; respondeo, respondere— от­

вечать; п р и л а г а т е л ь н ы е — во всех трех родах: albus, alba, album —

белый; sordidus, sordida, sordidum — грязный; aeger, aegra, aegrum —

больной; miser, misera, miserum — несчастный.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:

31

Quis Marcum visitat? Cuius amicus Titus est? Quid pater Marco dat?

пе'вая

перв я

Ctii Marcus librum monstrat? Cur Marcus Tullius Cicero Arpinum amat?

Cuius soror (сестра) Tullia est?

2. Просклоняйте в единственном числе:

puer bonus, poeta clarus (poeta — I скл., clarus— II скл.)

3. Выпишите из первых трех уроков прилагательные во всех трех

перевод:

О б р а з е ц : alb as, alba, album — белый.

родах и дайте их

и з ж и з н и РИМЛЯН

Марк Туллий Цицерон (Marcus Tullius CicSro) из Арпина (106—43 г. до н. э.) —

выдающийся римский писатель и оратор, государственный деятель, автор мно­

гих философских и риторических сочинений. Сохранились его речи и письма,

являющиеся ценным источником сведений об общественных отношениях в Риме

и личной жизни Цицерона. У него был сын Марк и дочь Туллия, которую он

называл ласкательно Туллиола (Tulliola). О любви Цицерона к детям свиде­

тельствуют его письма, особенно те, которые были написаны в изгнании, а

смерть Туллии, умершей в молодом возрасте, была для Цицерона тяжелым уда­

ром.

4. Lectio quarta

II склонение, pluralis

ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ, -О. PLURALIS

Pluralis

Nom.

Gen.

D at.

Acc.

АЫ.

Voc.

NB

32

dom ini severi

строгие хозяева

domino-rum severo-rum

dom inis sev§ris

dominos severos

dom inis severis

dom ini severi

pueri aegri

больные мальчики

puero-rum aegro-rum

pueris aegris

pufiros aegros

pueris aegris

риёп aegri

oppida pulchra

красивые города

oppido-rum pulchro-rum

oppidis pulchris

oppida pulchra

oppidis pulchris

oppida pulchra

1. Если от формы gen. plur. отбросить окончание -rum , ясно видна

основа существительного: domino-rum, libro-rum; ср. I скл.: domina­

rum,

2. Abi. plur. имеет такое же окончание, как dat. plur.; это относит­

ся ко всем склонениям.

3. У существительных и прилагательных среднего рода асс. и voc.

sing, всегда совпадают с п о т.; в pluralis всех склонений п о т ., асс. и

voc. существительных и прилагательных среднего рода оканчиваются на

-а. В связи с этим обратите внимание на различия в падежных оконча-

часть

первая

ниях между мужским и средним родом во II

число):

m

Nom.

’ Acc.

Voc.

dom ini

dom inos

dom ini

m

lib ri

libros

lib ri

склонении (множеств.

n

oppida

oppida

oppida

В остальных трех падежах окончания существительных мужского и

среднего рода одинаковы.

Переведите:

In villa opulenti v iri Romani m ulti servi laborant. Multi dom ini se­

veri sunt, servos saepe vitupgrant et puniunt. Servi severos dominos non

amant, sed timent. Bonos dominos servi laudant et amant. Etiam Marcus

Tullius Слсёго multos servos habet. Tiro servus dominum suum et M ar­

cum, domini filium, valde amat. «Ubi T iro est?» — Marcus rogat. At pa­

ter: «Tiro in cubiculo suo manet, nam aeger est». Tullius medicos vocat

et rogat: «O viri bonil Servum meum curate! Tiro vir bonus, doctus, et

amicus meus est». M edici periti servum curant, Cicero m edicis gratias

agit et praemium dat.

opulentus, a, um состоятельный, богатый

m u lti, m u ltae, m u lta многочисленные,

многие

laboro, a rc работать

dominus, i хозяин

severus, a, um строгий, суровый

vitupSro, Зге бранить, ругать, порицать

puniunt они наказывают

sed но _

habeo, ere иметь

suus, su a, suum свой

a t а, но

cubiculum , i спальня

m aneo, ёге оставаться, пребывать

m edicus, i врач

curo, a re лечить

doctus, a , um ученый, образованный

p eritu s, a, um опытный, сведущий

praem ium , i награда

Упражнение

Просклоняйте в singularis и в p lu r a lis :

servus aeger — больной раб; medicus p eritu s — опытный врач.

из ж и зн и РИМЛЯН

Тирон — это подлинное имя раба Цицерона. Он был секретарем великого

оратора, дарившего его искренней дружбой и покровительством. Цицерон отпус­

тил Тирона на свободу, что повлекло за собой изменение его имени. Став воль­

ноотпущенником, он, в соответствии с законом, получил родовое имя (nomen

gentile) и личное имя (praenomen) своего бывшего хозяина (который с момента

освобождения Тирона был для него уже не dominus — хозяин, a patronus — пок­

ровитель), свое же имя он сохранил как прозвище (cognomen). Следовательно,

после освобождения его. звали Marcus Tullius Tiro. Тирон был издателем писем

и некоторых речей Цицерона. Он облегчал себе работу, пользуясь для записей

сокращениями, получившими впоследствии название «тироновы знаки» (notae Ti­

ronianae). Эти сокращения положили начало стенографии, называвшейся в древ­

ности тахиграфией (скорописью).

Facetiae

Amicae Barbaram puellulam visi­

tant. In mensa liba dulcia sunt. So­

phia, Barbarae amica, clamat: « 0 ,

quam bona liba! Optim a liba! Numquam apud te tam bona liba erant!

Est-ne apud vos nova coqua an no­

va mater?»

p u e llu la уменьшительное от p u ella; ср.:

T ulliola

m ensa, ае стол

clam o, are кричать, восклицать

libum , i пирог, печенье

liba dulcia сладкие печенья, сладкие пи­

рожки

optim us очень хороший, отличный, пре­

восходный

num quam никогда

apud te у тебя

apud vos у вас

era n t (они) были

est-n e есть ли

coqua, ае повариха, кухарка

ап или

5. Lectio quinta

Прилагательные, оканчивающиеся

-us, -a, -um и -erf -a, -urn

Притяжательные местоимения

на

Repetitio est m a te r studiorum .

Повторение — мать учения.

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

34

Мы уже знаем, что прилагательные мужского рода, оканчивающиеся

на -us и -ег, и прилагательные среднего рода с окончанием -um скло­

няются по II склонению, а прилагательные женского рода с окончани­

ем _а — по I склонению. Теперь мы можем полностью сопоставить склонение таких прилагательных:

Часть

первая

Singularis

m

Nom.

Gen.

D at.

Acc.

АЫ.

Voc.

Nom.

Gen.

D at.

Acc.

Abi.

Voc.

Pluralis

f

n

albus ,

белый

albi

albo

album

albo

albe

alba

белая

albae

albae

albam

alba

alba

album

белое

albi

albo

album

albo

album

aeger

больной

aegri

aegro

aegrum

aegro

aeger

aegra

больная

aegrae

aegrae

aegram

aegra

aegra

aegrum

больное

aegri

aegro

aegrum

aegro

aegrum

m

f

n

albi

белые

albo-rum

alb is

albos

albis

albi

alb ae

белые

alba-rum

a lb is

albas

albis

alb ae

a lb a

белые

albo-rum

albis

alb a

albis

alba

aegri

больные

aegro-rum

aegris

aegros

aegris

aegri

aegrae

больные

aegra-rum

aegris

aegras

aegris

aegrae

aegra

больные

aegro-rum

aegris

aegra

aegris

aegra

i

PRONOMEN POSSESSIVUM

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

Притяжательные местоимения представляют собой по форме прила-.

гательные с окончаниями -us (-er), -a, -um. Некоторые из них мы уже

встречали. Запомните теперь все притяжательные местоимения:

/

NB

Singularis

Pluralis

meus, m ea, m eum — мой

tuus, tu a , tuum

— твой

suus, sua, suum

— свой

noster, nostra, nostrum — наш

vester, v estra, vestrum — ваш

suus, sua, suum

— свой

Местоимение meus имеет в voc. sing, форму mi: mi domine! — о,

мой хозяинI mi fili! — сын мой! (ср. с. 30).

Упражнени е

Дополните предложения, вставляя вместо точек прилагательные, приведенные ниже;

согласуйте их с существительными в роде, числе и падеже:

г

V ir... patriam ... amat. Dominos ... servi timent. Tullius ad filium

... medicum ... vocat. Pater inquit: «O v ir..., filium ... cura; tu m edi­

cus ... es, et medicamenta (лекарства)... auxilio aegris sunt».

au x ilio ... su n t — помогают (доел.: есть д л я помощи)

35

з*

Прилагательные, которые следует вставить в предложения:

Romanus, a, um; suus, sua, suum; severus, a, um; aeger, aegra, aeg­

rum; peritus, a, um; bonus, a, um; meus, a, um; tuus, a, um.

Facetiae

En medicus clarus aeger est. Amicus eum (ero) visitat et inquit: «O

medice, cura te ipsum!»

te ipsum — самого себя

6. Lectio sexta

infinitivus, praesens и imperfectum indicativi,

im perativus вспомогательного глагола esse

Личные и возвратное местоимения

Vita rustica parsim oniae, d ilig e n tiae m ag istra e st.

Сельская жизнь учит бережливости

и

прилежанию.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ ESSE — быть

В текстах уже неоднократно появлялись формы вспомогательного

глагола, напр.: e s t— он есть, es — ты есть, sunt — они есть. Теперь

мы познакомимся со спряжением глагола esse в настоящем времени

(praesens) и в прошедшем времени несовершенного вида (imperfectum).

Infinitivus praesentis

esse — быть

Praesens indicativi

Singularis

1.

2.

3.

s um — я есть

es — ты есть

est — он, она, оно есть

Pluralis

sum us — мы есть

estis — вы есть

su n t — они есть

Im perativus

esi — будьI

36

este! — будьтеI

Основой вспомогательного глагола является es- или согласный звук

s-; этим объясняется и разница в формах настоящего времени: es, est,

estis и sum, sumus, sunt. Инфинитив сохранил первоначальный суффикс

-se, который у других глаголов под влиянием происходивших в языке

изменений превратился в -ге. Дело в том, что в определенный период

развития латинского языка s в положении между гласными переходило

в г. Это явление называется р о т а ц и з м о м . У глагола esse такое из­

менение имеет место при образовании imperfectum: es-am > er-am.

Im perfectum indicativi

Прошедшее время несовершенного вида изъявительного

наклонения

1.

2.

3.

Singularis

Pluralis

eram — я был, была

eras — ты был, была

e ra t — он был, она была.

оно было

e ra m u s — мы были

e r a tis — вы были

e ra n t — они были

Переведите:

Latium in Italia est. Inc6lae L atii Latini erant. Latium patria linguae

Latinae erat. Multae et pulchrae1 villae virorum Romanorum in Italia

erant. «Cur heri in schola non eras?» — Titus Marcum rogat. E t Marcus:

«Cum paedagogo meo, — inquit, — in villa nostra erain. Tusculanum pulch­

rum est. Placet-ne2 tibi villa nostra?» «Valde mihi3 placet, — Titus res­

pondet,— et Tusculanum vestrum libenter visito; in horto, ubi plantae

pulchrae sunt, ambulare mihi placet».

inedia, ае m ж итель

h e ri вчера

paedagogus, i воспитатель

placeo, ere нравиться

lib en ter охотно

h o rtu s, i сад

p la n ta , ае растение

am biito, a r e прогуливаться, гулять

m ih i мне

tib i тебе

'

1. m ultae et pulchrae— многочисленные и красивые; переведите: мно­

го красивых; в латинском языке прилагательное multi соединяется с

другим прилагательным с помощью союза e t — и: m ulti et пивён servi —

много несчастных рабов.

2. placet-ne — нравится ли , est-ne — есть ли; вопросительная частицг

-пе ли ставится после слова.

3. Мы уже знаем некоторые падежи личных местоимений, напр.:

mihi — мне, tibi -— тебе. Познакомимся со всеми падежными формами

. этих местоимений, а также с возвратным местоимением.

Часть

первая

PRONOMEN PERSONALE

ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

Singularis

1-е лицо

Nom.

Gen.

D at.

Acc.

АЫ.

2-е лицо

ego — я

mei — меня

mihi — мне

m e — меня

me — мною

-

tu — ты

tu i — тебя