vliyanie-transportnyh-zagryazneniy-na-zdorovie-cheloveka-obzor-literatury

реклама

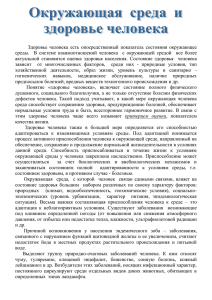

Окружающая среда Экология человека 2010.01 УДК 614.2:616.3 ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Обзор литературы © 2010 г. Т. Е. Лим ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» В настоящее время преобладающим источником загрязнения среды мегаполиса является транспорт. Сокращение транспортных загрязнений в крупных городах – актуальная гигиеническая, экологическая и экономическая проблема. Наиболее остро негативные последствия транспортных загрязнений проявляются в городах-мегаполисах и территориях, характеризующихся интенсивным движением. Ключевые слова: атмосферный воздух, транспорт, загрязняющие вещества. 4 В материалах ВОЗ все многообразные факторы риска развития патологии объединены в четыре обобщающие группы: образ жизни, среда обитания, наследственность и качество медико-санитарной помощи. При этом здоровье населения в связи с факторами окружающей среды рассматривается как своеобразный интегрирующий показатель качества жизни [1, 4, 31]. Транспортные загрязнения атмосферы составляют более 70 % валового выброса. Его вредные, в том числе канцерогенные, вещества создают опасные концентрации. Из-за выбросов на уровне дыхания они намного опаснее промышленных и энергетических поллютантов, рассеиваемых высокими трубами на большие расстояния [28, 30, 32, 33, 35, 38, 46]. Согласно мнению экспертов ВОЗ, в ближайшее десятилетие автомобильный транспорт будет продолжать вносить значительный вклад в загрязнение воздушной среды и в городах Европейского региона. По имеющимся оценкам, 100 тыс. случаев смерти в год в этих городах могут быть связаны с загрязнением атмосферного воздуха. При этом значительная часть этих случаев смерти и целого ряда других неблагоприятных последствий для здоровья связана с загрязнением воздуха транспортными средствами [12, 15, 16, 25, 27, 33, 45, 46, 56–58, 61, 62, 63, 66]. По данным научных исследований [5, 10, 12, 22, 25, 34, 36], загрязнение атмосферы в городах способствует росту числа детей с аллергическими заболеваниями, заболеваниями дыхательной, мочевыделительной систем, системы кровообращения, крови, кожи и подкожной клетчатки. Среди отдельных нозологических форм заболеваний, имеющих вероятную связь с факторами окружающей среды, по результатам анализа средних многолетних данных [5, 8, 11, 34, 51] отмечали превышения уровня заболеваемости детей Санкт-Петербурга среднероссийских показателей по бронхиальной астме в 2,6 раза, дерматиту в 2,5 раза, врожденным аномалиям сердца и системы кровообращения на 71 %, а также по онкологическим заболеваниям. По воздействию на организм человека компоненты отработавших газов подразделяются на токсичные – оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, углеводороды, альдегиды, свинцовые соединения; канцерогенные – бенз(а)пирен, трихлорметан, дихлорметан, ацетальдегид, бензол, формальдегид; раздражающего действия – оксиды серы, углеводороды [14]. Влияние перечисленных компонентов на организм человека зависит от их концентрации в атмосфере и продолжительности воздействия. Индикатором загрязнения воздушной среды автотранспортом считается оксид углерода, или угарный газ (СО) [14]. Экология человека 2010.01 Более 50 % СО, поступающего в атмосферу, приходится на долю автотранспорта. При плохом покрытии дорог, на перекрестках, при работе двигателя на холостом ходу, торможении или ускорении концентрации СО возрастает в 2,5–4 раза. Летом СО накапливается в зеленых зонах жилых кварталов, закрытых дворах. Средняя длительность пребывания СО атмосфере около двух месяцев [43]. Оксид углерода оказывает непосредственное действие на клетки, нарушает тканевое дыхание, уменьшает потребление тканями кислорода. Основное влияние его связано с высокой способностью выступать в реакцию с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, что приводит к гипоксии. Возможность образования карбоксигемоглобина в крови у людей в связи с высоким содержанием СО в атмосферном воздухе на улицах городов является доказанной. У регулировщиков уличного движения к концу смены накопления карбоксигемоглобина достигает 1,40–1,74 % [43]. Хронические отравления СО способствуют более тяжелому течению сердечно-сосудистой патологии (аритмия, тахикардия, экстрасистолия, гипотония), наблюдается физическая и психическая астения, а также увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина, в последующем анемия. Наблюдаются нарушения со стороны деятельности желудочно-кишечного тракта, функции щитовидной железы и коры надпочечников. Страдает иммунитет, повышается восприимчивость к инфекциям [9–11, 13, 43]. Одним из загрязнителей атмосферы транспортными средствами является диоксид серы (SO2). Основной вклад в загрязнение атмосферы городов сернистым газом вносят сжигание топлива и промышленные выбросы. Человек чувствителен к SO2, при действии малых концентраций его (порядка 0,001 % по объему) наблюдаются явления раздражения преимущественно верхних дыхательных путей. При хроническом отравлении ранними признаками являются вегетативно-сосудистая дисфункция, нейроциркуляторные расстройства сочетаются с поражением желудка и печени [9]. Увеличение среднесуточной концентрации SO2 на 10 мкг/м3 приводит к росту общей смертности на 0,6 % (ВОЗ); смертности от болезней органов дыхания на 1,2 %; смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 0,6 %. У людей в возрасте 65 лет и более прослеживается увеличение госпитализации и/ или обращаемости за скорой медицинской помощью по поводу респираторных заболеваний на 0,5 % на каждые дополнительные 10 мкг/м3 [55]. Оксиды азота (NOх) – бесцветный газ, не взаимодействует с водой и мало растворим в ней, легко окисляется кислородом воздуха и легко образует диоксид азота. [44]. Диоксид азота тяжелее воздуха, поэтому собирается в углублениях, канавах и представляет большую опасность при техническом обслуживании транспортных средств. Возросший в последние годы интерес к этим Окружающая среда соединениям объясняется двумя причинами – высокой токсичностью для человека и их ролью в образовании фотохимического тумана. Токсические эффекты зависят от концентрации NOх в воздухе: С = 0,001 % об. – раздражение слизистых оболочек носа и глаз; С = 0,002 % об. – начало кислородного голодания; С = 0,008 % об. – отек легких. Следует подчеркнуть, что явное увеличение содержания NO в воздушном бассейне Санкт-Петербурга четко прослеживается с начала 1990-х годов, сопровождаемых значительным ростом количества автотранспорта на улицах города. При контакте диоксида азота с влажной поверхностью (слизистые оболочки глаз, носа, бронхов) образуется азотная и азотистая кислоты, которые раздражают слизистые оболочки и поражают альвеолярную ткань легких. Человек, вдыхая воздух, содержащий NOх в высоких концентрациях, не испытывает неприятных ощущений и не предполагает отрицательных последствий [34, 43]. Исследования, выполненные в Белоруссии, показали, что у детей, живущих в условиях загрязненной NOх атмосферы, обнаруживаются изменения в периферической крови, повышение концентраций метгемоглобина, снижение дыхательных функций, повышение заболеваемости органов дыхания [49]. Вторичная реакция на воздействие NOх проявляется в образовании в человеческом организме нитритов и всасывании их в кровь. Это вызывает превращение гемоглобина в метгемоглобин, что приводит к нарушению сердечной деятельности [14]. По данным ВОЗ, при увеличении концентрации диоксида азота на 30 мкг/м3 число заболеваний нижних дыхательных путей у детей в возрасте 5–12 лет возрастает на 20 % [55]. Резкое раздражающее действие NOх связывают также с нитроолефинами, которые образуются в атмосфере из олефино и оксидов азота под влиянием озона. Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога» [32, 44]. Главным токсичным компонентом смога является озон. Фотооксиданты биологически активны, оказывают вредное воздействие на живые организмы, ведут к росту легочных и бронхиальных заболеваний людей. Особое место в загрязнении атмосферы автотранспортом занимают соединения классов полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), и особенно их индикаторный показатель бенз(а)пирен, нитрозамины, бензол и формальдегид. Содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе города непрерывно увеличивается и в течение последних 15 лет превосходит рекомендуемый стандарт ВОЗ. Концентрация его в выхлопных газах зависит от состояния и режима работы двигателя. Наибольшее количество 5 Окружающая среда бенз(а)пирена выделяется при запуске и остановке двигателя. Процент превышения гигиенического норматива составляет от 2 до 98. Основной процент превышения нестандартных проб приходится на районы с интенсивным транспортным движением (включая транзитный транспорт), а также центральные районы с плотной жилой застройкой, значительно ухудшающей рассеивание вредных веществ в атмосферном воздухе. Кратность превышения составляет от 1,1 до 7,5 ПДК [34]. При неполном сгорании и термическом разложении углеводородов топлива образуются взвешенные вещества (сажа), это частицы твердого углерода. Наибольший вред сажи проявляется в адсорбировании на ее поверхности бенз(а)пирена, который в этом случае оказывает более сильное негативное воздействие на организм человека, чем в чистом виде. Он хорошо растворяется в маслах, жирах, в сыворотке человеческой крови. Накапливаясь в организме человека до опасных концентраций, бенз(а)пирен стимулирует образование злокачественных опухолей. В ряде районов города при относительно невысоком транспортном потоке, к тому же преимущественно легковом, но плотной застройке с незначительным разрывом между магистралью и строениями, усложняющей процесс рассеивания выбросов двигателей, отмечены концентрации канцерогенов, превышающие ПДК в 9 раз и более раз [3]. В соответствии с данными ВОЗ, увеличение среднегодовой концентрации пыли (общая пылевая фракция) на 10 мкг/м3 приводит к возрастанию частоты заболеваний бронхитом у детей на 11,0 %. При увеличении среднесуточной концентрации пылевых частиц размером менее 10 мкм на 10 мкг/м3 частота симптомов со стороны верхних дыхательных путей возрастает на 3,5 %, обращаемость и госпитализация по поводу респираторных заболеваний на 0,84 %, смертность от заболеваний органов дыхания на 1,2 %, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – на 0,8 % [55]. Крайне неприятной составной частью выхлопных газов автомашин являются пахучие и раздражающие слизистые оболочки альдегиды, выбрасываемые машинами, работающими на дизельном топливе [24, 41, 43]. Одним из них является формальдегид – бесцветный газ с неприятным запахом, тяжелее воздуха, легко растворим в воде. Он раздражает слизистые оболочки организма человека, дыхательные пути, поражает центральную нервную систему. Основным источником формальдегида в городе является автотранспорт (97,6 % от общего поступления формальдегида в атмосферу). На улице с интенсивным движением можно обнаружить формальдегид в концентрациях от 2 до 10 мг/м3. Формальдегид составляет в выхлопных газах 7,1 % от общего количества альдегидов. Уровень загрязнения формальдегидом в районах, примыкающих к автомагистралям, в 1,6 раза выше, чем в жилой застройке. Ширина зон загрязне- 6 Экология человека 2010.01 ния формальдегидом составляет от 50 до 140 м (от осевых линий магистралей) [2]. Проблема загрязнения земель отходами – одна из важнейших для мегаполисов, где имеются оборонная, химическая и перерабатывающая промышленность, развита сфера обслуживания и т. д. [54]. Существует зависимость между степенью загрязненности почв и показателями здоровья населения: по мере роста загрязненности увеличивается общая заболеваемость, число детей с хроническими заболеваниями, обнаруживается нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой системы [40]. Установлено, что в зависимости от уровня загрязнения почвы тяжелыми металлами наблюдается рост заболеваемости населения, частоты патологии беременности и родов, отклонения в физическом развитии детей [26, 39]. Очень тревожным показателем является загрязнение почвы территории жилых кварталов и прогулочных площадок бенз(а)пиреном и хромом. Нельзя исключить неблагоприятное воздействие загрязненной почвы на детский организм. Детское население – наиболее ранимая возрастная группа и самая чувствительная к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Тенденцию к изменению показателей здоровья детского населения следует рассматривать как критерий санитарно-эпидемиологического благополучия всего населения. У детей, как и у взрослых, отмечается рост патологий, совпадающий со спектром токсического действия химического веществ, обнаруженных в атмосферном воздухе города. Наиболее интенсивный рост отмечается по следующим заболеваниям: анемия (2,5 раза), хронические болезни миндалин и аденоидов (4,7 раза), бронхиальная астма (4,8 раза), нефрит и нефротический синдром (1,7 раза), отит хронический (1,7 раза). Особую настороженность вызывают регистрируемые в последние годы у детей злокачественные новообразования [7, 13, 17, 49]. На сегодняшний день известно, что поступление свинца в приземный слой атмосферного воздуха с выбросами от автотранспорта превалирует над промышленными. В ряде крупных городов центральной части России вклад автотранспорта в загрязнение окружающей среды свинцом оценивается в 75–85 %. Кроме того, результаты исследований свидетельствуют о многогранности патологических эффектов в отношении действия повышенных доз металла на уровень здоровья, заболеваемость и смертность населения [19, 20, 22]. Тяжелые металлы, особенно свинец, весьма плотно концентрируются вдоль автомагистралей, превышая фоновые показатели в 10–20 раз и сохраняя повышенный фон в сторону до 120 метров от их трасс [18, 29, 39]. Такие металлы, как свинец, цинк, медь, хром, мышьяк, проявляют накопительные действие, то есть не выводятся из организма и увеличивают свое токсическое проявление по мере накопления [18, 29, 39]. Экология человека 2010.01 Накопление свинца в придорожной полосе приводит к загрязнению экосистем и делает ближайшие почвы непригодными к сельскохозяйственному использованию [19, 50, 54, 57]. К наиболее важным и трудно решаемым проблемам относится и проблема акустического загрязнения окружающей среды [42, 47, 52, 64]. В Санкт-Петербурге проблема транспортного шума является важнейшей экологической проблемой. На большинстве транспортных магистралей шум превышает допустимые нормы в 2–3 раза. За последние 10 лет шум в Санкт-Петербурге увеличился в 1,5 раза из-за возрастания числа автомобилей. Воздействию повышенного уровня шума подвергается 30–40 % населения города. По массовости воздействия последствия и тяжести заболеваний этот фактор стоит на третьем месте после проблем чистой воды и чистого воздуха в ряду экологических проблем Санкт-Петербурга. В мегаполисах большое значение имеет общественный транспорт. Современные автобусы, троллейбусы и трамваи характеризуются значительными уровнями звука. Так, анализ шумовой карты Санкт-Петербурга показал, что улично-дорожная сеть, железнодорожные линии, промышленные предприятия, размещаемые в жилой застройке без надлежащих санитарно-защитных зон, создают участки акустического дискомфорта на трети общей площади жилой застройки. На этой территории проживает около 2 млн человек. Количество городского населения, проживающего в условиях акустического дискомфорта, в Швеции составляет 38 %, в Великобритании – 40 %, в США – 35 % [36, 62]. Действие акустических полей не только вызывает дискомфорт, но и приводит к таким заболеваниям, как психические расстройства, ухудшения сердечнососудистой деятельности, ухудшения слуха. Под действием шума возникают и развиваются заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем; гипертоническая и язвенная болезни, возникают неврозы, раздражительность, бессонница, формируется синдром хронической усталости [28]. В условиях сильного шума возникает опасность снижения и потери слуха. Длительное шумовое воздействие рассматривается как один из факторов, вызывающих повышенную заболеваемость. С действием шума связан рост нервных, сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни, развитие тугоухости у городского населения. Шум оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывая переутомление и истощение клеток коры головного мозга. Понижается внимание, нарушается координация движений, ухудшается работоспособность [48, 53]. При оценке загрязнения окружающей среды в городах с многокомпонентным ее загрязнением ограничиваться только характеристикой концентраций вредных веществ крайне недостаточно. В этих условиях единственным критерием оценки состоя- Окружающая среда ния окружающей среды может быть только уровень здоровья населения, установленный с помощью социально-гигиенического мониторинга. Список литературы 1. Авалиани С. Л. Окружающая среда. Оценка риска для здоровья (мировой опыт) / С. Л. Авалиани, М. М. Андрианова, Е. В. Печенникова, О. В. Пономарева ; Консультативный центр по оценке риска. – М., 1996. – С. 159. 2. Айдинов Г. Т. Актуальность оценки риска влияния выбросов автотранспорта на здоровье населения городов Ростовской области / Г. Т. Айдинов, Т. А. Заиченко, Р. Ф. Комарова, Л. И. Прядко // Современные проблемы гигиены города, методология и пути решения : материалы пленума, 21–22 дек. 2006 г. – М., 2006. – С. 18–22. 3. Большаков А. М. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения / А. М. Большаков, В. Н. Крутько, Е. В. Пуцилло. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 256 с. 4. Васильев Н. А. Экология и заболеваемость органов дыхания / Н. А Васильев, Н. Д. Медуницина // Российский медицинский журнал. – 1997. – № 1. – с. 13–14. 5. Вельтищев Ю. Е. Экология и здоровье детей (экотоксикологическое направление). К концепции республиканской научно-практической программы / Ю. Е. Вельтищев, В. В. Фокеева // Материнство и детство. – 1992. – № 12. – С. 30–35. 6. Воробьева А. И. Влияние атмосферных загрязнений на состояние неспецифической резистентности детского организма / А. И. Воробьева, Л. П. Волкотруб // Проблемы донозологической гигиенической диагностики. – Л., 1989. – С. 85–87. 7. Вредные вещества в промышленности. Т. 1 / под ред. Н. В. Лазарева. – Л. : Химия, 1976. – 592 с. 8. Гребняк Н. П. Состояние здоровья детского населения мегаполиса / Н. П. Гребняк, С. В. Вытрищак // Гигиена и санитария. – 2004. – № 1. – С. 50–54 . 9. Гуров А. Н. Методика установления комплексных связей между экологическими условиями территории и здоровьем людей / А. Н. Гуров // Методологические и методические проблемы оценки состояния здоровья населения. – СПб., 1992. – С. 98–99. 10. Даутов Ф. Ф. Влияние загрязненного атмосферного воздуха и заболеваемость детей острыми респираторными вирусными инфекциями / Ф. Ф. Даутов, Н. Н. Шамсияров, Р. Ф. Хакимова // Гигиена и санитария. – 2003. – № 4. – С. 62–67. 11. Даутов Ф. Ф. Заболеваемость пиелонефритом населения промышленного города в зависимости от степени загрязнения атмосферного воздуха. / Ф. Ф. Даутов, Ш. Х. Тагиров, Р. Х. Галлеев // Гигиена и санитария. – 2005. – № 3. – С. 19–24. 12. Даутов Ф. Ф. Изучение здоровья населения в связи с факторами среды / Ф. Ф. Даутов. – Казань, 1990. – 117 с. 13. Денисов В. Н. Проблемы экологизации автомобильного транспорта / В. Н. Денисов, В. А. Рогалев. – СПб. : МАНЭБ, 2003. – 213 с. 14. Денисова Е. Л. Влияние факторов среды обитания на состояние здоровья населения (на примере г. ОреховоЗуево) / Е. Л. Денисова, А. И. Горшков, Н. П. Ляхова // Гигиена и санитария. – 2005. – № 1. – С. 6–10. 15. Евгеньев И. Е. Автомобильные дороги в окружающей среде / И. Е. Евгеньев, Б. П. Каримов. – М. : Трансдорнаука, 1997. – 285 с. 7 Окружающая среда 16. Емельянов В. Е. Снижение вредных выбросов автотранспорта / В. Е. Емельянов, Ф. В. Туровский // Экология и безопасность России. – 2001. – № 4. – С. 4–6. 17. Зайцева Н. В. Влияние на здоровье населения выбросов свинца автотранспорта / Н. В. Зайцева // Гигиена и санитария. – 1999. – № 3. – С. 3–4. 18. Заридзе Д. Г. Загрязнение атмосферного воздуха и заболеваемость городского населения раком легкого / Д. Г. Заридзе, Г. М. Земляная // Гигиена и санитария. – 1990. – № 12.– С. 4–7. 19. Захарина Т. Н. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха соединениями свинца в результате выбросов автотранспорта на крайнем севере. / Т. Н. Захарина // Современные проблемы гигиены города, методология и пути решения : материалы пленума, 21–22 дек. 2006 г. – М., 2006. – С. 114–116. 20. Иванова С. В. Влияние химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух городов, на репродуктивное здоровье (обзор) / С. В. Иванова // Гигиена и санитария. – 2004. – № 1. – С. 10–13. 21. Косой Ю. М. Городской транспорт в зеркале экологии / Ю. М. Косой // Энергия: Экономика, техника, экология. – 2001. – № 1. – C. 64–68. 22. Кудерков С. М. Донозологическая диагностика и гигиенические исследования / С. М. Кудерков, В. М. Луфт // Проблемы донозологической гигиенической диагностики. – Л., 1989. – С. 31–32. 23. Маймулов В. Г. Гигиеническая оценка влияния химического загрязнения окружающей среды мегаполиса на состояние здоровья детей / В. Г. Маймулов, Н. А. Пацюк, Г. А. Баскович // Гигиена и санитария. – 2004. – № 1. – С. 31. 24. Маймулов В. Г. Популяционная диагностика экологически обусловленных болезней и медико-социальная реабилитация населения неблагополучных территорий / В. Г. Маймулов, С. В. Нагорный // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 1998. – № 3. – С. 14–17. 25. Максимов Г. Г. Исследования хронического действия бензина БР-1 при его всасывании через кожу / Г. Г. Максимов // Научные труды Московского НИИ гигиены. – 1982. – № 11. – С. 130–135. 26. Никитина В. Н. Новые методы защиты населения крупных городов от электромагнитных полей, шума и родоновыделения. / В. Н. Никитина, Ю. Д. Гончаров, А. С. Рыжов // Экологическое благоустройство жилых территорий крупных городов России // Труды научнопрактического семинара VII Международного экологического форума, 13–15 марта 2007 г. – СПб. : МАНЭБ, 2007.– С. 62–68. 27. Новиков Г. В. Загрязнение воздуха транспортных магистралей города металлсодержащими аэрозолями / Г. В. Новиков, С. Н. Палагина, А. П. Щербо // Гигиенические аспекты загрязнения окружающей среды выбросами автотранспорта. – Л., 1981.– С. 10–13. 28. Новиков Ю. В. Окружающая среда и транспорт / Ю. В. Новиков, И. Р. Голубев. – М. : Транспорт, 1987. – 207 с. 29. Онищенко Г. Г. Влияние состояния окpужающей сpеды на здоpовье населения. Неpешенные пpоблемы и задачи / Г. Г. Онищенко // Гигиена и санитария. – 2003. – № 1. – С. 3–6. 30. Пестерова Н. М. Влияние метеорологических параметров атмосферы на рассеивание вредных выбросов от автотранспорта. / Н. М. Пестерова, Г. В. Давыдюк, 8 Экология человека 2010.01 И. Ю. Гриванов // Охрана атмосферного воздуха: системы мониторинга и защиты. – Пенза : ПДЗ, 1999. – С. 119–121. 31. Попов В. А. К гигиенической оценке окислов азота как атмосферных загрязнителей / В. А. Попов // Гигиена и санитария. – 1972. – № 5. – С. 77–81. 32. Рахманин Ю. А. Актуальные проблемы комплексной гигиенической характеристики факторов городской среды и их воздействия на здоровье населения / Ю. А. Рахманин, С. И. Иванов, С. И. Новиков и др. // Современные проблемы гигиены города, методология и пути решения : материалы пленума, 21–22 дек. 2006 г. – М., 2006. – С. 8–18. 33. Резник Б. Я. Загрязнение окружающей среды и врожденные пороки развития по материалам гигиенического мониторинга / Б. Я Резник, И. П. Минков, В. Я. Прудкий // Гигиена и санитария. – 1992. – № 5. – С. 6–8. 34. Сергеев О. Е. Об актуальности проблемы шумового загрязнения зон жилой застройки Санкт-Петербурга / О. Е. Сергеев, И. М. Ахметзянов // Экологическое благоустройство жилых территорий крупных городов России : труды научно-практического семинара VII Международного экологического форума, 13–15 марта 2007 г. – СПб. : МАНЭБ, 2008. – С. 31–34. 35. Сергеев Щ. У. Транспортный шум как экологическая проблема Санкт-Петербурга / Щ. У. Сергеев, И. М. Ахметзянов, С. А. Лопатин. – СПб., 2005. – С. 98–99. 36. Сердюк В. В. Изменение состояния воздушной среды в Санкт-Петербурге / В. В. Сердюк, Д. В. Сердюк, Л. А. Ашкинази и др. // Экологическая безопасность автотранспортного комплекса: передовой опыт России и стран Европейского Союза : сб. трудов 3 Международной научно-практической конференции. 21–22 сент. 2005 г., Санкт-Петербург / под ред. В. Н. Денисова.– СПб. : МАНЭБ, 2005. – С. 99–101. 37. Сидоренко В. Ф. Оценка автотранспорта как источника загрязнения воздушного бассейна г. Волгограда / В. Ф. Сидоренко, И. Ю. Зубкова // Город и автомобиль : тезисы первой научно-практической конференции. – Волгоград, 1999. – С. 52. 38. Сидоренко В. Ф. Формирование городской транспортной системы с учетом загрязнения воздушной среды выбросами автомобилей / В. Ф. Сидоренко, А. А. Максимова // Строительство. – 1999. – № 11. – С. 121–123, 148. 39. Сидоренко Г. И. Актуальные проблемы изучения воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения / Г. И. Сидоренко, Г. И. Румянцев, С. М. Новиков // Гигиена и санитария. – 1998. – № 7. – С. 3–8. 40. Снакин В. В. Загрязнение биосферы свинцом: масштабы и перспективы для России. / В. В. Снакин // Медицина труда и промышленная экология. – 1999. – № 5. – С. 21–27. 41. Сорока А. И. Атмосферный воздух и выбросы дизельного подвижного состава / А. И. Сорока, А. Н. Тетельбаум // Экология и промышленность России. – 2000. – № 9. – С. 35–37. 42. Сорока А. И. ПВД вредных веществ для дизельного подвижного состава / А. И. Сорока, А. Н. Тетельбаум // Экология и промышленность России. – 2001. – № 6. – С. 13–15. 43. Тиунов Л. А. Токсикология окиси углерода / Л. А. Тиунов, В. В. Кустов. – М., 1980. – 285 с. 44. Фельдман Ю. Г. Загрязнение воздуха крупных городов фотооксидантами и их действие на организм / Ю. Г. Фельдман, В. Н. Курсанов // Гигиена и санитария. – 1969. – № 4.– С. 84–86. Экология человека 2010.01 45. Фридман К. Б. Состояние здоровья населения в зоне возможного влияния КАД. Экологическое планирование КАД и устойчивое развитие транспорта / К. Б. Фридман, Н. А. Пацук, И. А. Синильщикова // Материалы научно-практической конференции. – СПб., 2001.– С. 107–110. 46. Фролов А. К. Экологическое состояние СанктПетербурга и планирование КАД. Экологическое планирование кольцевой автодороги и устойчивое развитие транспорта / А. К. Фролов // Материалы научно-практической конференции. – СПб., 2001.– С. 27–32. 47. Худницкий С. С. Воздействие транспортного шума и вибрации на население / С. С. Худницкий // Медицина труда и промышленная экология. – 2000. – № 2.– С. 14–17. 48. Цанева Л. Оценка влияния некоторых показателей шума на человека / Л. Цанева, Ю. Балычев // Медицина труда и промышленная экология. – № 4. – 1998. – С. 18–21. 49. Чеботарев П. А. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения углеводородами нефтяного генеза и оценка риска их влияния на состояние здоровья населения / П. А. Чеботарев. – Барановичи : Баранов, 2004. – 154 с. 50. Чубирко М. И. Свинцовое загрязнение окружающей среды и здоровье детского населения / М. И. Чубирко, Ю. И. Степкин, Н. М. Пичужкина // Социальногигиенический мониторинг – практика применения и научное обеспечение. – М., 2000. – С. 456–461. 51. Шабров А. В. Окружающая среда и здоровье человека / А. В. Шабров, В. Г. Маймулов. – СПб., 1993. – 173 с. 52. Шицкова А. П. Шум, инфразвук, вибрация как факторы городской среды / А. П. Шицкова, И. Л. Карагодина, С. А. Солдаткина и др. // Советское здравоохранение. – 1991. – № 11. – С. 21–27. 53. Шнукова А. П. Шум, инфразвук, вибрация как факторы городской среды / А. П. Шнукова, И. Л. Карагодина // Советское здравоохранение. – № 11. – 1991. – С. 24–28. 54. Щербаков А. П. Биомониторинг загрязнения почвы газовыми выбросами автотранспорта / А. П. Щербаков, И. Д. Свистова // Экология и промышленность России. – 2001. – № 6. – С. 26–28. 55. Щербо А. П. Оценка риска от воздействия факторов окружающей среды / А. П. Щербо, А. В. Киселев // Практикум. – СПб. : СПбМАПО, 2005. – 92 с. 56. Dory D. Towards a geographic analysis of pluralistic health care systems / D. Dory // Geographia Medica. – 1992. – Suppl. 8. – P. 61–64. 57. Caridi A. Determination of Atmosferic lead pollution of automotive oridgin / A. Caridi, J. Kremer, M. Davidson, et al. // Atmos.Environ. – 1989. – N 12. – Р. 2855–2856. 58. Human Exposure Assessment for Airborne Pollutants. Advances and Opportunities. – National Academy of Sciences, Washington, D.C., 1991. – 320 p. Окружающая среда 59. Landrigan P., Goyer R., et al. // Arch. Environ. Hlth. – 1984. – Vol. 39. – P. 225. 60. Lioy P. J. Assessing total human exposure to contaminants. Environ / P. J. Lioy // Sci Technol. – 1990. – Vol. 24(7). – P. 938–945. 61. Moon G. Replacing research on health and health care / G. Moon // Health and Place. – 1995. – Vol. 1, N 1. – P. 1–4. 62. Powell M. On the outside looking in: Medical geographers and access to health care / M. Powell // Health and Place. – 1995. – Vol.1, N 1. – P. 41–50. 63. Simandonis Y. S. Исследование коммунального шума в районе больших Афин / Y. S. Simandonis // Здоровье и окружающая среда. – ВОЗ, 1981. – С. 89–100. 64. Simple Area Source Algorithm for Risk Assessment Screening / R. Wilson // Memorandum to P. Cirrone, 1990. – 187 р. 65. WHO/IPCS. Environmental Health Criteria 210: Principles for the Assessment of Risks to Human Health from Exposure to Chemicals / World Health Organization, International Program on Chemical Safety/ – Geneva, 1999. 66. Wilson R. Particles in our air. Concentrations and health effects / R. Wilson, I. Spengler/ – Harvard University Press, 1996. – 259 p. Influence of transport pollution on health of the person. Literature Review T. E. Lim FGPS ”The Center of hygiene and epidemiology in the city of St.-Petersburg” Now a prevailing source of pollution of the environment of a megacity is transport. Reduction of transport pollution in big cities is now an actual hygienic, ecological and economic problem. Most sharply negative consequences of transport pollution are shown in cities - megacities and the territories characterised by heavy traffic. Key words: аtmospheric air, the transport, polluting substances. Контактная информация: Лим Татьяна Евгеньевна – кандидат медицинских наук, зав. отделом социально-гигиенического мониторинга и оценки риска здоровью ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1 Е-mail: fguz_osgm_spb@mail.ru Статья поступила 21.09.2009 г. 9