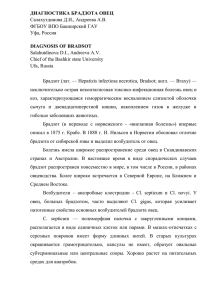

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» Колледж АГУ им. В.Н. Татищева Отделение фармации и ветеринарии КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: “Оспа овец” ПМ.02. Методики диагностики и лечения сельскохозяйственных животных СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 36.02.01 Ветеринария Выполнил обучающийся: Давлекамов Амир Ренатович гр. ВЕ-32 Руководитель: Брындина Анастасия Олеговна ___________ (подпись) Работу защитил с оценкой: (________) (___________) (оценка) (расшифровка) Астрахань, 2024 2 Содержание Введение……………………………………………………………………………….….3 1. Определение болезни…………………………………………………………………4 2. Этиология болезни…………………………………………………………………....4-5 3. Патогенез болезни…………………………………………………………………….5-8 4. Симптоматика…………………………………………………………………………8-9 5. Патологоанатомические изменения………………………………………………….9-10 6. Диагноз и дифференциальная диагностика…………………………………………10-11 7. Экономический ущерб………………………………………………………………..11 8. Клиническая картина…………………………………………………………………11-12 9. Течение и прогноз…………………………………………………………………….13 10.Лечение и профилактика……………………………………………………………..13-14 Заключение……………………………………………………………………………….15 Список используемой литературы и дополнительных источников 3 Введение Оспа – контагиозная вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся лихорадкой и сыпью в виде узелков и гнойничков. Болезнь чаще всего регистрируется среди овец (мрс), коз, свиней, крупного рогатого скота (крс), лошадей, верблюдов, кроликов и птиц. Исходя из исторических упоминаний, оспа была обнаружена ещё до нашей эры на территории Индии и Китая. Когда-то Авиценна описывал болезнь в своих трудах, но это касалось человека, о патологии овец были упоминания во 2 веке н. э., а латинский термин появился лишь в 6 веке н. э. Историками установлено, что оспа овец в Европе появилась из Центральной части Азии, первая массовая эпидемия зафиксирована в 1272 году на территории Англии, а в 1460 году и Франции. Научные работы по описанию овечьей оспы представлены миру лишь в 1777-м – это сделал Добантон и Тиссен, и буквально через 20 лет Гилберт присвоил заболевания формы течения. 4 1. Определение болезни Оспа (Variola) — контагиозная болезнь животных, протекающая с признаками интоксикации, лихорадки и образованием в эпителии кожи и слизистой оболочке узелков, проходящих определенные стадии формирования. Оспой болеет и человек. Возбудителями оспы у животных являются вирусы, специфические для разных животных, передающиеся от одного животного к другому только внутри определенного рода и не создающие у животных других родов перекрестного иммунитета. У некоторых животных оспа может вызываться не одним возбудителем, а двумя или тремя видами вируса. Так, некоторые животные могут болеть не только собственной (генуинной) оспой, но также «коровьей» оспой и оспой, вызываемой вирусом осповакцины (свиньи, буйволы, верблюды, лошади, кролики и др.). 2.Этиология болезни Возбудитель (Sheep capripoxvirus) — относится к группе поксвирусов (рис 1). Эти ДНК-содержащие вирусы характеризуются эпителиотропностью и относительно большими размерами. Вирионы имеют вид кирпичеобразных или овальных образований размером до 250mµ. Частицы вируса оспы (тельца Пашена) окрашиваются по Морозову серебрением и видны под обычным микроскопом в виде округлых образований, располагающихся одиночно, попарно или кучками. В организме животных вирусные частицы обнаруживаются в эпителиальных клетках оспенных поражений и содержимом везикул и пустул. Вирус чувствителен к действию высоких температур. При нагревании до 53° убивает его через 15 минут. Низкие температуры консервируют вирус до двух лет и более. В овчарнях вирус сохраняется до полугода, на пастбище до 62 дней, а в шерсти овец до двух месяцев. При гниении вирус погибает быстро. Замораживание консервирует вирус. Обычные дезинфицирующие препараты (карболовая кислота, хлорная известь, растворы едкого натра, формалин, глутаровый альдегид и другие) быстро инактивируют вирус на объектах внешней среды. 5 (рис 1) Возбудитель поксвирус 3. Патогенез болезни Попав в организм аэрогенным, алиментарным путями и при контакте больных животных со здоровыми возбудители оспы размножаются в эпителии кожи и слизистой оболочке. Естественной средой для размножения вирусов оспы являются живые клетки, их субклеточные цитоплазматические структуры. Вне клетки вирусы находятся в неактивной форме. Проникшие в клетку вирусы подвергаются депротеинизации клеточными ферментами. Освободившиеся нуклеопротеиды и нуклеиновые кислоты преодолевают энзиматическую активность клеток, после чего начинается процесс репродукции вируса. В местах обитания вирусов возникает очаговое воспаление — первичный аффект, выраженность которого зависит от резистентности организма, путей проникновения и вирулентности возбудителя, а также от состояния эпителиального покрова. Из первичного аффекта вирусы в течение первых суток проникают в регионарные лимфатические узлы, а затем в кровь и внутренние органы, где интенсивно размножаются. В этот период у животных отмечают лихорадку, угнетение, изменение крови, кроветворных органов. Развивается вторичная виремия. 6 Возбудитель вместе в кровью попадает в кожу и слизистые оболочки, обычно в участки с травмированным эпителием. Там появляются вторичные, характерные для оспы изменения. С появлением оспенной экзантемы вирус из крови исчезает. В патогенезе вирусных болезней виремию наблюдают нередко. Поэтому представляет несомненный интерес выяснение судьбы вируса, находящегося в крови. Mims (1964) и другие исследователи показали, что вирусы из крови извлекаются макрофагами. Например, вирус осповакцины находили в макрофаге печени мыши уже через несколько минут после внутривенного введения его в больших дозах. Через час содержание вируса в клетках снижалось, и кровь освобождалась от вируса. Активность макрофагов, взятых из разных участков организма, неодинакова, наиболее активными были макрофаги печени. Установлено, что вирулентные штаммы вирусов эктромелии и осповакцины более активно репродуцируются в макрофагах печени, чем авирулентные штаммы. При формировании оспин в течение болезни различают несколько стадий, причем эти стадии имеют некоторые отличия в зависимости от вида животных, особенностей строения кожи и свойств вирусов. Особенно четко эти отличия выражены у птиц, овец и свиней. Стадия предвестников совпадает с присутствием вируса в крови и характеризуется лихорадкой, катаральным ринитом и конъюнктивитом. Стадия высыпания оспенных экзантем и энантем наступает через 1—2 дня после начала болезни, когда температура тела снижается и вирус исчезает из крови. После появления небольших розоватых участков — розеол начинается формирование оспин. На стадии розеолы отмечают гиперемию, клеточную инфильтрацию в коже, набухание эпителиальных клеток. Через 1—3 дня на месте розеолы в результате пролиферации эпителиальных клеток, а также инфильтрации кожи лимфоидными и гистиоцитарными элементами образуется плотный возвышающийся узелок, окруженный красным пояском—стадия папулы. 7 У животных, более устойчивых к оспе, эпителий на поверхности папулы подвергается частичному некрозу, гипер- и паракератозу, высыхая, образует корку после отпадения, которой восстанавливается структура кожи. Такое атипичное легкое течение болезни определяют как абортивную оспу. Однако у большинства восприимчивых животных оспенный процесс-развивается при усиливающейся экссудативной реакции — гиперемии, повышении порозности сосудов, выхода плазмы из сосудов, межклеточного и внутриклеточного отека, вакуолизации эпителиальных клеток. Межклеточные связи нарушаются, ядро лизируется, отделившиеся эпителиальные клетки плавают в жидком экссудате, напоминая наполненные водой баллоны, баллонирующая колликвация. На месте разрушенных эпителиальных клеток формируется полость, заполненная серозным экссудатом, — везикула. В содержимом свежих формирующихся везикул при специальных исследованиях обнаруживают элементарные тельца вируса оспы (рис 2). Сохранившиеся эпителиальные клетки, а кое-где и клеточные мембраны вытягиваются и в виде сеточки разделяют везикулу на мелкие ячейки — ретикулирующая дегенерация. В краевых участках оспин пролиферация эпителия и экссудативный процесс выражены более интенсивно, и они значительно возвышаются, а центр как бы вдавлен. В дальнейшем количество полиморфноядерных лейкоцитов в везикулах возрастает, они подвергаются некробиотическим изменениям, экссудат становится гнойным. Везикулы превращаются в пустулы. На стадии пустулы к действию вирусов оспы часто присоединяются гноеродные бактерии, являющиеся постоянными обитателями кожи. Эпителий и подлежащая соединительная ткань подвергаются деструктивному действию микробов. Некротизируются не только эпидермис, но и значительные участки дермы. Таким образом, пустулы представляют собой гнойно-некротизирующие оспины. Содержимое пустул в виде тягучей липкой жидкости выделяется на поверхность кожи. При вскрытии оспин (некротизированных папул или пустул) обнажается гранулирующая поверхность язвы, которая находилась под образовавшимся струпом. Заживление происходит с образованием рубца по вторичному натяжению. Кожа, образовавшаяся на месте оспин, не имеет пигмента, сальных и потовых желез и волосяных луковиц. 8 На слизистой оболочке оспенный процесс, как правило, протекает с формированием узлов, эрозий и язв. (рис 2) Элементарные тельца вируса в содержимом везикулы. Гистопрепарат. 4. Симптоматика Инкубационный период продолжается 3-14 дней. Заболевание начинается с опухания век, из глаз и носа появляется сначала серозно-слизистый, затем серозногнойный экссудат. Дыхание у овец становится затрудненным и сопящим. Появляется оспенная сыпь на голове, губах, вокруг глаз, на внутренней поверхности передних и задних конечностей, на мошонке и крайней плоти у самцов, а также на коже вымени и слизистой оболочке срамных губ у самок. При этом сыпь вначале имеет вид круглых розоватых пятнышек с незначительным отеком по периферии. Спустя 2 дня пятнышки 9 превращаются в плотные округлые папулы, окруженные красным возвышающим пояском; папулы быстро увеличиваются в размере. Температура тела, до этого повышенная (до 40-41°С) незначительно снижается. Через 1-3 дня эпидермис на периферии папул приподнимается. Папулы в это время пропитаны прозрачной слегка желтоватой серозной жидкостью. У большинства больных овец встречаются пелликулированные папулы, характеризующиеся разными размерами и темно-красной припухлостью кожи. По мере формирования папулы бледнеют, приобретают серо-белый или серо-желтый вид с розовым ободком; в это время эпидермис легко отделятся в виде пленки. Если появляется много папул, то оно сливаются; везикулы и пустулы обычно не образуются. На пораженных участках кожи под струпом образуются соединительнотканные рубцы, которые в зависимости от степени повреждения ткани слабо зарастают или совсем покрываются волосом. Струп у больных животных отпадает через 4-6дней. В том случае, если оспенный процесс осложнился, то у больного животного появляются признаки секундарной инфекции, протекающей с признаками поражения дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. 5. Патологоанатомические изменения Помимо характерных изменений на коже и слизистых оболочках ротовой полости обнаруживают геморрагическое воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного и дыхательных путей. В глотке и трахее находят эрозии, а иногда и язвы. Отмечаются кровоизлияния на серозных покровах; в легких могут быть очаги гепатизации и гангренозные очаги. Печень глинистого цвета, селезенка иногда увеличена. Мышца сердца дряблая. Происходит увеличение всех поверхностных и региональных лимфатических узлов. В срезах папул, окрашенных по Пашену и Романовскому, выявляют элементарные частицы вируса — вирионы возбудителя болезни. 10 (Рис 3) Легкое при паталогоанатомическом вскрытии 6. Диагноз и дифференциальная диагностика Диагноз ставят комплексно на основании анализа данных: 1. эпизоотологических; 2. клинических; 3. патологоанатомических; 4. результатов лабораторных исследований, включая биопробу. При оценке эпизоотологических данных необходимо учитывать, что из домашних животных болезнь поражает только овец, независимо от возраста и породы, а из диких – сайгаков и козерогов. 11 При постановке клинического диагноза начальную стадию болезни дифференцируют от грибковой парши, клещевой чесотки, папулезной (незаразной) экземы и контагиозного пустулезного дерматита овец и коз (эктимы). Для подтверждения диагноза на оспу необходимо взять материал (участок кожи, имеющие свежие, только что образовавшиеся папулы до их нагноения, пораженные легкие, селезенку, лимфатические узлы, кровь) и направлять в областную ветеринарную лабораторию на исследование в соответствии с действующими методическими указаниями. При дифференциальной диагностике необходимо исключить экзему, грибной дерматит, чесотку и контагиозный пустулезный дерматит. 7. Экономический ущерб Болезнь наносит овцеводству огромный ущерб, за счет потерь от падежа, вынужденного убоя животных, снижения продуктивности, затрат на проведение ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий. 8. Клиническая картина Клинические признаки варьируются от легкой до тяжелой формы и зависит от возраста животного, породы, иммунитета и других факторов. Болезнь протекает в трех формах: абортивная (с образованием узелков), сливная (папулы сливаются и образуют сплошные поражения; наиболее опасна) и геморрагическая (кровоизлияния в пустулах и слизистых оболочках). Латентный период колеблется от 4 до 21 дней, но чаще продолжается 4-14 дней, затем начинается проявление болезни (веки опухают, затрудняется дыхание, учащается пульс, наблюдаются истечения экссудата из глаз и носа, слизистые гиперемированы, повышается температура до 41-42 С животные угнетенные, отсутствует аппетит, задерживается акт мочеиспускания и дефекации, появляется лихорадка). Спустя 1-4 дня от начала болезни у животного появляется оспенная сыпь на слабо покрытых шерстью или на бесшёрстных участках кожи. Сначала сыпь представляет собой круглые розоватые пятнышки, которые через 1 -2 дня становятся папулами (рис 4). 12 Папулы быстро увеличиваются в размере, а через 1 -3 дня они превращаются в везикулы, в которых протекают некротические процессы. Папулезно-везикулезный процесс длится примерно 5-7 дней. Во время болезни (часто при геморрагической и сливной форме) нередко развиваются вторичные бактериальные инфекции, в том числе пневмонии, что сопровождается поражениями желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей и может привести к смерти на любой ее стадии или чрезвычайно медленному выздоровлению. (рис 4) Пелликулированные папулы 13 9. Течение и прогноз Возбудитель проникает в организм овцы тремя способами – посредством кожного покрова, респираторно и алиментарно. В первом случае оспенный очаг проявляется исключительно местно, течение болезни умеренное. В двух других ситуациях очаги отмечаются не только на эпидермисе, но и слизистых оболочках. Течение тяжёлое, так как происходит переход в генерализационную форму постадийно: в первые два дня возникают розеолы; в последующие трое суток – папулы; далее – везикулы, на что уходит до 6 дней; следом – пустулы, сохраняющиеся на животном 30-34 суток; последними появляются крусты, которые держатся максимум две недели. 10. Лечение и профилактика Для профилактики заболевания овец оспой все овцепоголовье хозяйств и населенных пунктов угрожаемой по оспе овец зоны, включая поголовье, расположенное на территории районов, непосредственно граничащих со странами, неблагополучными по оспе овец, необходимо регулярно, согласно плану профилактических и противоэпизоотических мероприятий, прививать противооспенной вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. Вакцинации подлежат также овцы населенных пунктов (хозяйств), бывших ранее неблагополучными по оспе, в течение 3 лет после ликвидации в них болезни. Для предупреждения возникновения оспы и недопущения ее распространения руководители хозяйств, других сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также граждане-владельцы овец обязаны: 1. не допускать ввода (ввоза) в хозяйство, на ферму, отделение, в отару и населенный пункт — овец, а также кормов и инвентаря из хозяйств, неблагополучных по оспе овец; 2. всех вновь поступающих в хозяйство овец содержат изолированно в течение 30 дней; 14 3. постоянно содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, места поения, животноводческие помещения, а также осуществлять другие мероприятия предусмотренные Законом РФ «О ветеринарии»; 4. закрепить за отарами постоянный обслуживающий персонал, а также пастбищные участки, места поения и пути перегона; 5. обеспечить систематическое ветеринарное наблюдение за состоянием овец. Лечение. Специфических средств лечения больных оспой овец не разработано Больных животных изолируют, обеспечивают хорошими кормами (если необходимо-полужидкими); овец содержат в местах, защищенных от дождя и ветра. Для лечения применяются симптоматические средства. Предупреждение осложнений у овец достигается применением антибиотиков, в том числе и современных цефалоспоринового ряда в общепринятых дозах. Тяжело больных животных убивают. 15 Заключение Оспа овец и коз — вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь, характеризуется лихорадкой, явлениями интоксикации, развитием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи, высокой смертностью животных, особенно молодняка. Оспой овец болеет и человек. Источником возбудителя инфекции являются больные овцы и вирусоносители в инкубационном периоде и после выздоровления. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными, которые рассеивают вирус в окружающую среду с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками и слущивающимся эпителием. Для профилактики заболевания овец оспой все овцепоголовье хозяйств и населенных пунктов угрожаемой по оспе овец зоны, включая поголовье, расположенное на территории районов, непосредственно граничащих со странами, неблагополучными по оспе овец, необходимо регулярно, согласно плану профилактических и противоэпизоотических мероприятий, прививать противооспенной вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. 16 Список используемой литературы и дополнительных источников 1. А. В. Кононов, О. П. Бьядовская, К. А. Шалина, А. В. Спрыгин, В. И. Диев. 2. Оспа овец и оспа коз.: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 2021. 46 с. 3. Борисович, Ю.Ф. О распространении оспы овец и мерах борьбы с нею в некоторых странах / Ю.Ф. Борисович // Тр. ГНКИ. М., 2004. - Т. 12. - С. 24-31. 4. Вирусные болезни животных / В.Н. Сюрин, А.Я. Самуйленко, Б.В. Соловьев, Н.В. Фомина. М.: ВНИТИБП, 2008. - 928 с. 5. Инфекционные болезни овец / Р.А. Кадымов, А.А. Кунаков, В.А. Седов и др.. М.: Агропромиздат, 2007. - 303 с. 6. Кадыров, У.Г. Оспа животных / У.Г. Кадыров, Ю.Ф. Борисович. М.: Колос, 2001.- 156 с. 7. Набиев Ф.Г. Лекарственные препараты для ветеринарии т.1. Казань, 2000, 520 с. 8. Н.В. Данилевская, А.В. Коробов “Справочник Ветеринарного терапевта” СанктПетербург – Москва – Краснодар 2003 9. Машнин, А.В. Диагностика оспы овец и оспы коз / А.В. Машнин // Вест. РАСХН. 2003. - № 3. - С. 66-69. 10. Общая и ветеринарная экология : учеб. пособие для студ. высш. сельскохозяйственных учеб. заведений по спец. "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная фармация", "Ветеринарная санитария" / А. И. Ятусевич [и др.]; под ред. В. А. Медведского, А. И. Ятусевича. - Минск : ИВЦ Минфина, 2009. - 302 с. 11. Оспа овец и коз // Частная патология и терапия дом. ж-ных / Ф. Гутира, И. Марек, Р. Маннингер, И. Мочи. М.: С.-х. литература, 2001. - Т. 1, кн. 1. -С. 431-450. 12. Скалинский, Е.И. Структура и морфогенез вируса оспы коз / Е.И. Скалинский, Ю.Ф. Борисович // Ветеринария. 2005. -№7. - С. 39-41. 13. Справочник ветеринарного врача: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Ветеринария" / В. А. Трушина [и др.]. - Москва: Аквариум-Принт, 2006. - 608 с. 17 14. Сюрин, В.Н. Ветеринарная вирусология / В.Н. Сюрин, Г.В. Белоусова, Н.В. Фомина. М.: Агропромиздат, 2001. - 366-369 с. 15. Чижова Г. С., Кочарян В. Д. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, 2024. - 136 с.