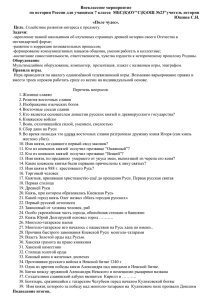

Образование Древнерусского государства «Начало России есть великая тайна» П.А. Столыпин Славянское общество к IX веку • Основные занятия: земледелие, охота, рыболовство, скотоводство, бортничество, торговля. • Частная собственность уже существует. • Неравенство внутри общины лишь зарождается. • Постепенный переход от родовой общины к соседской. • Появление вождей (кнезов, князей) и дружин. Славянское общество к IX веку Знакомство с Византией благодаря торговому пути из Варяг в Греки Стремление завладеть благами цивилизации Грабительские походы на Византию по пути из Варяг в Греки Усиление неравенства в обществе Выделение князей (вождей) и формирование дружин Государство Власть, защищающая общественные интересы и регулирующая отношения между людьми, опираясь на вооруженную силу Признаки государства: • Территория • Суверенитет (самостоятельное осуществление власти) • Публичная власть (власть, отделенная от народа) • Налогообложение Совершенствование орудий труда и производственных навыков, переход к производящему хозяйству Переход к индивидуальному труду Появление излишков Возникновение частной собственности Переход от родовой общины к соседской Возникновение неравенства Походы в чужие земли Необходимость защиты от набегов врагов Появление вождей и дружин Возможность эксплуатации Появление в обществе конфликта интересов Необходимость поддержания порядка Появление людей, способных поддерживать свою власть силой Образование государства Признаки государства на Руси Предпосылки возникновения государства существовали у восточных славян к концу IX в. • Дружина – простейший аппарат государственной власти (дружинники — и советники, и воины). • Дань – налогообложение • Территория, обложенная данью – территория государства, на которую распространяется его суверенитет. • В середине IX в. у восточных славян возникают племенные княжения — «предгосударства» Повесть временных лет (ПВЛ) – основной источник по истории Древнерусского государства: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити…» • Литературно изложенная история русской земли с древнейших времен до начала XII века. • Источник начала XII века (1113?). • Предполагаемый автор – монах Нестор. • Подлинник не сохранился. • ПВЛ реконструируют по трем основным летописным спискам: - Лаврентьевская летопись (1377 г.) - Ипатьевская летопись (конец XIV – начало XV вв.) - Новгородская (первая) летопись (XIV в.) Согласно древнейшим русским летописным памятникам («Начальный свод» (новгородская первая летопись, конец XI в.) и «Повесть временных лет» (начало XII вв.)) в середине IX века у словен в Новгороде и полян в Киеве к власти пришли князья варяжского происхождения: • в Новгороде – Рюрик (призван словенами, кривичами, мерей, чудью после того как эти народы изгнали варягов, бравших ранее с них дань); • в Киеве – Аскольд и Дир. 882 – Игорь захватил Киев и объединил новгородские и киевские земли. Варяжская легенда • Племя «Русь» по иному называется племенем «варягов». • Первым русским князем назван Рюрик. • В лето 6370 (862). И изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и были между ними усобицы, и начали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который управлял бы нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги – русь, как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же – так. Сказали руси чудь, славене, кривичи, все: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и управлять нами». И избрались три брата со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли к словенам первым, и срубили город Ладогу, и сел в Ладоге старейший Рюрик, а другой – Синеус на Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске, и от тех варягов прозвалась русская земля… • Два года спустя умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть Рюрик, и пришел к Ильменю, и срубил городок над Волховым, и назвал его Новгород, и сел тут княжить, раздавая волости и города, рубя – тому Полоцк, тому – Ростов, этому – Белоозеро… Формирование Киевской Руси 864 г. Дружинники (?) Рюрика Аскольд и Дир отправляются «на греки» (?), но остаются княжить в Киеве. 882 г. Олег захватывает Киев и остается княжить там. Полюдье • Поездка князя за данью в земли подвластных племен с ноября по март. • Платится «натурой» - зерном, мехами, мёдом, воском. • Демонстрация данникам силы княжеской дружины. • Откровенное выражение господства киевских князей над подвластными племенами. Норманская теория • Возникла в XVIII столетии. • Зигфрид Байер – основоположник норманизма. Его Его работа «О варягах» строилась на таких источниках как «Бертинские анналы» (983) и на сопоставлении «варяжских» имен со скандинавскими, датскими и континентальными, известными в Германии. • В анналах упоминался народ «рос», высказывалось предположение, что это «свеоны» - шведы. Другое их название – варяги. По Байеру варяги – германоязычные шведы. • Байер предложил объяснение этнонима «варяг» как германоскандинавское – «варг» - волк, переосмысленное как разбойник. В качестве параллели приводилось русское – «вор». • Герард Миллер («Происхождение имени и народа российского»): на основе датских и скандинавских саг и трудах Саксона Грамматика – русь – это скандинавы-шведы; название «русь» от финского названия шведов «руотси» • Август Шлецер: Изучение византийских источников привело его к заключению о существовании не одной, а двух «Русей» - одной на Балтике, а второй – в степях Причерноморья. Н.М. Карамзин (1776 – 1826) • Считал, что наличие неславянских имен в княжеской династии и социальной верхушке древнерусского общества является аргументом в пользу скандинавского происхождения варягов. • «Русы» по его мнению – простонародное название «норманнов», данное по внешнему облику – «красные». • Согласился с версией такого источника XVI в. как «Степенная книга», согласно которой Балтийская Русь помещалась на юго-восточном побережье Балтики, в частности у устья Немана. • Неманскую Русь он рассматривал как колонию норманнов-скандинавов С.М. Соловьев (1820-1879) • Русь до XII века – в основе не государственные, а лишь родовые отношения. • Варяги из Скандинавии. • Рюрик - скандинав. • Роль Рюрика как «третейского судьи». • Считал, что тот порядок наследования власти, который в отечественной традиции считается «лествичным» (то есть переход власти от брата к брату вначале и только потом к следующему колену рода) на передачу власти до IX века между славенскими племенными князьями-вождями порождал усобицы, которые и вынуждали эти племена обращаться к «третейским судьям». Идеи норманистов • Варяги — скандинавские германцы, норманны. • Основателями княжеской династии Киевского государства явились варяжские вожди Рюрик и другие, призванные восточными славянами и их соседями, или, может быть, насильственно вторгшиеся. • Они привели с собой свое племя варягов, называемое Русью, и от них это название перешло на восточных славян. • Варяги оказали огромное влияние на всю славянскую культуру, что отразилось в вещах и в языке. Антинорманизм Антинорманская теория происхождения Древнерусского государства возникла благодаря решительному выступлению М.В. Ломоносова против норманской теории. Антинорманская теория Ломоносова: • Варяги и норманны - это разные народы. • Скандинавы - балто-славяне. • Пруссия и пруссы - это порусы (живущие рядом с русами). • Название реки Рось дало название русам. • Норманны называли земли славян «Гардарика» – «страна городов», в то время как у них самих городов еще было мало. Следовательно, они не могли научить русов «государственности». • У новгородского старейшины была дочь, которую он выдал замуж за князя. У них появилось три сына: Рюрик, Синеус и Трувор. • Часть варягов-руси происходила от племени роксолан, которая со временем расселилась по южному побережью Балтийского моря. • Живя на южном балтийском побережье они в своем языке испытали влияние германцев и германо-скандинавов. Это сказалось и на отдельных варяжских именах, т.к. они находились в тесном контакте, в частности заключали многочисленные браки. • Отказывался признавать русь или варягов германским народом, поскольку в русском языке практически отсутствовало влияние германизмов. • Выдвинул гипотезу о «Неманской Руси». В основе – легенда о призвании Рюрика из Пруссии или «из немец» (летописи XV века). • Обратил внимание на то, что Неман в нижнем течении носит название «Руса» (позднее название сохранилось за одним из рукавов Немана). С этой рекой Ломоносов и связывал «варягов-русь», пришедших в Новгород. Река Неман на современной карте Позиция историка Степана Гедеонова (1818-1878) «Варяги и Русь» (1876 г.) • Большое привлечение исторического материала. • Пошел по пути разделения варягов и Руси. • Русь - коренное население Приднепровья. • Варяги – балтийские славяне. • Династия киевских князей произошла от балтийских славян. Позиция историка Дмитрия Иловайского (1832-1920) «Разыскания о начале Руси» (1876). • Варяжская легенда ПВЛ – поздняя вставка, с которой не стоит считаться как с подлинником. Антинорманизм (1) • Предки славян жили в Центральной Европе, севернее Альп; постепенно начали движение с запада на восток. • II-IV вв. - славяне входили в Готское государство Германариха. • V век – славяне составляли большинство Гуннской державы Атиллы. • В отличие от гуннов и германцев славяне не были воинственным племенем, не принимали участия в битвах, поэтому в исторических письменных источниках не упоминаются, а прослеживаются по археологическим данным. • После распада государства Атиллы славяне в VI-VII вв. расселяются на территориях Прибалтики, Балкан, Средиземноморья, Приднепровья. Почти везде славяне ассимилируют местное население. • Византийские и германские средневековые авторы называют южных славян – склавинами, восточных – антами, а славян, живших по южному берегу Балтийского моря, – венедами. Антинорманизм (2) • Варяги - в разное время разные этнические группы. • Варяги жили по южному берегу Балтийского моря. • Название «варяги» тождественно названию «варины» (вэрины). Оба именования имеют один корень «вар» - вода и разные суффиксы. Переводятся «варяги» как поморяне, люди жившие у воды. • В конце VIII века на земли варягов стали наступать франки. Основным направлением переселения варягов стало восточное побережье Балтийского моря. • На восток они переселялись с отдельными группами другого племени – руссов, которые жили по берегу Балтийского моря. В силу этого в ПВЛ возникло двойное наименование племени – «варяги – русь». • Во главе племени варягов-руси стоял Рюрик – выходец из одного из варяжских (вэринских) племен. Он основывает в IX в. города Ладогу, Белоозеро, Изборск. Эти названия славянские. Это говорит за то, что варягирусь к этому времени уже говорили на славянском языке. Антинорманизм (3) Русы-руги-поляне. По происхождению близки к кельтам и иллирийцам. • С I в. жили на территории нынешней северной Германии и острове Рюген. • С 3 века (после вторжения готов) расселяются по Европе: одна группа осталась на Рюгене, другие ушли в Прибалтику, третья вошла на территорию Римской империи, поселилась по Дунаю, в римской провинции Норик (нынешней Австрии), где в V в. основала государство Ругиланд («Руссию», «Рутению»). • В 6 веке Ругиланд распался, и прошло две волны переселения на восток в – VIVII вв., и в – X в. Эти русы стали основой Приднепровской Руси. С ними связано предание о Кие. • Руги, оставшиеся на берегах Балтийскоо моря и о. Рюген в VII-VIII вв. смешались со славянами и варинами-варягами. Остров Рюген стал называться Руйеном, Руссией. • В начале IX в. славяноязычные русы и их соседи варяги под натиском франков переселяются на восточное побережье Балтийского моря. Во второй половине 9 века эти объединенные племена пришли к новгородским славянам как варягирусь. АНТИНОРМАНИЗМ В ХХ ВЕКЕ Одна из крупнейших советский исторических школ – школа академика Б.А. Рыбакова: • Варяжская легенда – поздняя и фальсифицированная вставка в летопись. • Зарождение Древней Руси следует искать в развитие племени полян, центр зарождения – Поднепровье. • Изначально племя полян расселялось по притокам Днепра – по реке Рось. От сюда и возникло его название «росы». Со временем это название распространилось на все территории, входившие в орбиту господства полян. • ХХ век в советской историографии – господство марксизма («государство никоим образом не представляет собой силы, извне навязанной обществу»). • Образование государства – следствие экономической и социальной дифференциации внутри общества. Образование государства происходит в момент образования классового общества. Антинорманизм. Другая версия А.Г. Кузьмин, профессор МПГУ. • Варяжская легенда – поздняя вставка в ПВЛ, но свидетельствует о подлинных событиях. • Варяги – не скандинавы. • Центры зарождения древнерусского государства следует искать как в Поильменье, так и в Поднепровье. • «Русь» – название, которое по-разному переводится в разных языках: «Русь» (кельтский) – красный, рыжий; «Русь» (тюркский) – белый, царственный. • «Русь» - название нескольких разноэтничных племен, каждое из которых участвовало как в образовании северо-западного центра, так и южного центра. Антинорманизм (4) Русы – сармато-аланы, потомки роксалан. • В 8 – начале 9 в. в Среднем Поднепровье, в Подонье существовало сильное государство руссов-алан – Росский каганат. • В него входили и славянские племена - поляне, северяне, радимичи. В начале 9 века русы-аланы были вытеснены венграми. • Часть их переселилась в Прибалтику на о. Саарема (Остров руссов). Они стали известны историкам как «Руссия-тюрк» т.е. Аланская Русь – еще одна из Балтийских Русей. • В 9 в. они были славянизированы. Из Руси-алан выходят Олег Вещий и Игорь Старый. • Их династия утверждается у славян после смерти Рюрика и его братьев. • Никакого родства между Рюриком и Игорем нет. Отношение к «варяжской легенде» ТРИ подхода • Доверие • Отрицание • Частичное доверие Кто же прав? • Дискуссия между норманистами и антинорманистами, сложившись в XVIII веке, продолжается и сегодня - самая давняя и одна из самых острых дискуссий отечественной историографии. • Фильм «Викинг» (2016). Консультантом был историк В.Я. Петрухин – норманист. • В.О. Ключевский: эта проблема не столько научная, сколько политическая. Вопросы остаются… • Кто такие варяги? Какова их этническая природа – они норманы (скандинавы, германцы) или славяне? • Создали ли варяги Древнерусского государство? • Происхождение термина «Русь». Возможный итог… • Вопрос о происхождении названия государства и народа восточных славян остается спорным. • В начале X столетия, после прихода князя Олега в Киев, все подвластное киевским князьям население называлось «русью»: в договорах Олега и Игоря с Византией (911, 944) не упоминаются ни славяне, ни варяги, а только русь (русин) - собирательное существительное, обозначавшее не только народ в целом, но и отдельные группы людей, к нему принадлежащих, и существительное единственного числа русин, которым именовали отдельного представителя «руси». • Предположение (А.А. Горский): быстрое объединение всех подданных киевских князей под названием русь делает вероятным существование двух сходных по звучанию названий: южного, которое служило одним из названий территории и, возможно, населения Среднего Поднепровья, и северного, служившего одним из обозначений варяжских дружин. Сходство терминов могло привести к их слиянию, способствуя восприятию северными пришельцами земли на юге Восточной Европы как своей, а местным населением — дружинников норманнского происхождения как отчасти «своих». Особенности российского Средневековья Дискуссионные проблемы Факторы самобытности русской истории • Природно-климатические особенности. • Открытость границ. • Огромная пространственная протяженность страны: возможность оттока населения на окраины – снижение остроты социальных противоречий. • Общинный характер земледельческого производства. • Христианство в православном (византийском) варианте. Общественный строй славян в дохристианский период • Постепенный переход от общинного существования к более сложной иерархии. • Постепенно, по мере развивавшегося социального расслоения, у них выделяется племенная знать, состоявшая не только из правителейкнязей, но из воевод и дружинников. Последние представляли собой профессиональных военных, часто иноземцев, нанимаемых за часть дани или военной добычи. • Разложение родового строя затрагивало и земледельцев. • У северных лесных племен, где земледелие было развито меньше, достаточно долго сохранялась общинная собственность. • В Поднепровье общинные наделы достаточно рано были поделены на отдельные семейные участки, что породило право частной собственности на землю и способствовало дальнейшему расслоению свободных членов племени – смердов – на: «мужей» - самостоятельных хозяев с правом голоса, их домочадцев и прислугу; «холопов» - зависимых людей из местного населения, попавших в такое положение в результате денежного займа, преступления (в наказание за которое князь мог взять в холопы семью преступника) или добровольной продажи себя; «челядь» - рабов из числа неместного населения, например, купленных хозяином при распродаже захваченного во время набегов «полона». • Княжеская дружина менее других сословий зависела от земледелия и была свободна от занятий ремеслами. • Серьёзную эволюцию претерпел со временем и институт княжеской власти. • Изначально правителями славянских племён были старейшины, князь же представлял собой начальника приглашённой дружины, в обязанности которого входил сбор дани, поддержание порядка и защита от внешних врагов. • Князья приглашались и избирались специальным органом, право голоса на котором имели все свободные мужчины племени, - вече. • Новгородское вече. • Подобные собрания существовали также в Киеве и других славянских городах до XII и даже более поздних веков. • Со временем все большую роль на вече начинают играть советники князя – бояре и дружина, а также зажиточные горожане. • Постепенно участие веча в выборах князя или решении о его приглашении все более становится условным, а сам князь все более приобретает черты монарха. Народ и власть • Свободные общинники • Вече • Народное ополчение – вои (сотские, тысяцкие) Феодализм на Руси • Исторический путь Руси самобытен? Похож ли он на историю стран Западной Европы? • На Руси существовали институты и учреждения характерные для феодальных государств Западной Европы. • Что такое феодализм? Это: крупное землевладение связь землевладения с политической властью иерархия землевладельцев иерархия земельной собственности вассалитет сеньориальный режим – права на зависимое население До XX века проблеме определения общественной формации в Древней Руси не придавалось значения • Н.П. Павлов-Сильванский: о феодализме на Руси можно говорить лишь применительно к удельной истории. • М.Н. Покровский: сложно определить суть строя общественного строя Древней Руси – здесь присутствовало и рабовладение (холопство), и феодализм, и торговый капитализм. • Б.Д. Греков: теория «русского феодализма»: Киевская Русь – раннефеодальное государство в основе которого лежало крупное землевладение (вотчина), использовавшее труд зависимых крестьян. (до вотчины – свободная община; история КР – наступление феодальной вотчины на общинные земли, сопровождающееся закрепощение свободного земледельческого населения (смердов)). • Л.В. Черепнин: концепция «государственного феодализма»: особенность феодальной сущности Древнерусского государства в том, что верховным собственником земли являлась княжеская власть как олицетворение класса феодалов. • И.Я. Фроянов: в основе социально-экономической жизни древнерусского общества лежала не частная земельная собственность, а землевладение свободных крестьян-общинников; крупное землевладение было незначительно. Сегодня большинство историков согласны, что в Древней (Киевской Руси) начиная с XI века можно найти все основные признаки феодализма: Но при этом: одни считают великого киевского князя верховным собственником всей земли, другие считают, что великий киевский князь, наряду со своей дружиной и боярами, являлся собственником только отдельных земельных владений – княжеского домена и боярских вотчин – и не мог распоряжаться всей землей, находящейся в собственности общины. Развитие Древнерусского феодального вассалитета Два этапа: • Первый этап – середина X – середина XI вв.: княжеский вассалитет между князьями «Рюрикова дома», где господином выступал Великий киевский князь, а его васссалы (слуги) – братья, сыновья, племянник, которые от имени Великого князя управляли отдельными территориями. В основе этого вассалитета было право собирать дань с подвластной территории (кормление) • Второй этап – со второй половины XI века: княжеская дружина «оседает» на землю, возникают первые боярские вотчины зарождается княжеско-боярский вассалитет, который приобретает земельную основу в виде частного владения - вотчины (феода, поместья) Характер Древнерусского государственности • Народ играл в социально-политической жизни КР весьма активную роль • Есть мнение, что древнерусская государственность эволюционировала от демократических традиций к единоличному правлению. • 9-10 века – КР – объединение различных земель/княжеств, общим главой которых был киевский князь. • Возобладал наследственный принцип передачи киеского престола. • Роль и статус местных князей неуклонно понижается • Святослав: в его договорах с Византией нет упоминания племенных князей; его сыновня становятся наместниками на местах. • Лествичная система – передача власти, основанная на принципе старшинства. Киевский престол занимал старший, следующий по старшинству – Новгород. Развитие русских земель в XI – начале XII • Лествичная система не было зафиксированной юридической нормой, она сама по себе не могла предотвратить борьбу сынойвей за престол • Пример: сыновья Ярослава, которые вели ожесточенную борьбу за великокняжеский престол. • Княжеские съезды. • Мирные периоды сменялись временем междоусобиц • Владимир Всеволодович Мономах (1113-1125) • Мстислав Владимирович (1125-1132) Князь в Древней Руси • • • • • • • • Договор Военный руководитель Охрана торговых путей Походы в другие страны Дипломатия – представление княжества за его пределами Судья Взимание штрафов Законы Дружина в ДР • Профессиональные войны • Находились при князе на полном его содержании • Каждый дружинник имел право на часть военной добычи • Сопровождение князя • Старшая дружина – будущие бояре • Младшая дружина • Советники князя • Дифференциация – по степени приближенности к князю, по материальному положению. • IX-IX века Начало формирования древнерусского государства Рюрик Олег Игорь Ольга Святосла • X-XI века Расцвет древнерусского (киевского) государства Владимир Святой Ярослав Мудрый • XI-XII вв. Угасание Киева Ярославичи Владимир Мономах Мстислав Великий • XII-XIII вв. Возвышение Северо-Востока Руси Юрий Долгорукий Андрей Боголюбский Всеволод Большое Гнездо • XIII-XV вв. Монгольское и западное нашествие, зависимость, объединение русских земель Москвой Основные направления внешней политики Киевской Руси Соседями Киевской Руси были: • с северо-запада – норманны и литовские племена (ятвяги, жемайты и аукштайты), • c запада – Польша (ляхи), • с юго-востока – Хазарский каганат и кочевники (печенеги), • с юга – Византийская империя. Наиболее важными в IX – начале X вв. были отношения с хазарами, степными кочевниками и особенно Византией. Славяне и хазарский каганат Отношения славян с хазарским каганатом в VIII–IX вв.: Хазары брали дань со славян, живших к востоку от Днепра: вятичей, радимичей, северян. В конце IX в. Олег покорил северян и радимичей, и они стали данниками киевских князей («Не дайте хазарам, но мне дайте!»). Вятичи по-прежнему оставались данниками хазар. Граница хазарского каганата. Граница расселения славян. Русь и кочевники С востока и юго-востока Руси постоянно угрожали набеги кочевников. В 898 г. окрестности Киева разграбили шедшие с востока племена угров. Взяв с киевлян дань, они ушли на запад и осели на территории современной Венгрии. В низовьях Днепра купеческим караванам угрожали печенеги, кочевавшие в одном дне конного пути от Киева. Набег кочевников. Современный рисунок. Русь и Византия Что привлекало варягов и славян в Византии? Варягов и славян были поражали невиданные богатства Византии. Стремление захватить эти богатства побуждало их совершать набеги на Византию так же, как в III–V вв. германцы совершали набеги на Римскую империю. Византийские ювелирные изделия Русь и Византия На таких ладьях варяги и славяне спускались по пути «Из варяг в греки» и грабили черноморское побережье Византии. В 860 г., по свидетельству византийских хронистов, русы осадили Константинополь. Осада продолжалась неделю, после чего русы, взяв богатые дары, отступили от стен города и уплыли на север. Славянская ладья, напоминавшее дракар – корабль викингов Но кто были эти Русы – славяне? норманны? Поход Олега на Царьград В 907 г. Олег совершил поход на Царьград (Константинополь). Летопись говорит, что в походе участвовали все славянские племена, включая уличей, тиверцев и вятичей, а флотилия Олега насчитывала 2 тыс. кораблей. Славяне в походе. Худ В.А. Нагорнов. • Летопись рассказывает, что по приказу Олега его воины вытащили ладьи на берег, поставили их на колеса и, подняв паруса, двинулись к стенам Царьграда. • По-видимому, русские применили технику волока: поставили ладьи на катки и подкатили их к стенам, поразив и напугав непривычных к такому зрелищу греков. • Византийцы, видя, что они не в силах выстоять против войска Олега, согласились уплатить ему дань: по 12 гривен на весло на 2000 кораблей. • После этого между русскими и Византией был заключен мир. • Империя обязалась посылать дань в крупнейшие русские города: Киев, Чернигов, Переяславль, Любек, Ростов. • Русские послы получили право жить в Византии за счет императорской казны неограниченное время. • Русские купцы могли жить в Византии за счет казны полгода. • Империя обязывалась снабжать русских на обратный путь, пищей, парусами, якорями и канатами. • При заключении договора византийцы целовали крест, а Олег и его дружинники клялись Перуном, Велесом и оружием. Ладьи князя Олега у стен Константинополя. Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в. Покидая Константинополь, Олег прибил свой щит на ворота византийской столицы в знак примирения и дружбы. Олег прибивает щит на ворота Царьграда. Худ. И.К. Бодаревский (XIX в.) В 911 г. в Константинополь прибыло посольство Олега, подписавшее новый договор, дополнивший соглашение 907 г. Стороны провозгласили: «да любим друг друга от всеа души и изволениа». Договор предусматривал наказания за преступления греков против русских и русских против греков, помощь при кораблекрушениях, взаимный выкуп пленников, обоюдное возвращение беглых рабов. В договор была включена статья о союзной помощи Византии со стороны Руси и о службе русских в византийских войсках. Византийцы нанимали русских (варягов) для службы в императорских войсках. Это было типично для взаимодействия империи с варварскими народами. Лист Радзивилловской летописи, рассказывающий о походе Олега на Царьград. Викинги на службе в Византии. Современный рисунок. • В 909–910 гг. русская рать оправилась в поход против врагов Византии: вассалов багдадского халифа в Закавказье и юго-восточном Прикаспии. • В 912–913 гг. последовал новый поход на Восток. Русские вышли в Черное море, с согласия хазарского кагана поднялись по Дону, перетащили ладьи в Волгу и, выйдя в Каспийское море, разгромили южное и западное побережье Каспия. • На обратном пути из Закавказья русское войско подверглось нападению мусульманской гвардии хазарского кагана, решившей отомстить за кровь единоверцев. • Несмотря на то, что каган предупредил руссов о возможном нападении, хазарские мусульмане и вассалы каганата буртасы перебили большинство русских дружинников. Лишь немногие вернулись из похода. Этериот (воин-викинг на византийской службе) с греческим щитом. Современная реконструкция. Поход Игоря на Константинополь Поход Игоря на Константинополь. Миниатюра из Радзивилловской летописи. В 941 г. киевский князь Игорь двинулся в поход на Константинополь. Поход не удался: близ столицы византийский флот сжег русские ладьи «греческим огнем». «Греческий огонь» – горючая смесь на основе нефти, серы, селитры, смолы и, возможно, масла, которая не гасилась водой. Бочки и сосуды с подожженной смесью забрасывались на вражеские корабли или в крепости с помощью метательных орудий. Пламя, охватившее ладьи и бросавшихся в море людей, внушило русским воинам такой ужас, что, вернувшись домой, они рассказывали, будто греки обрушили на них молнии небесные. Через три года, в 944 г., наняв дополнительную варяжскую рать и печенежское войско, Игорь вновь предпринял поход на Царьград. Битва Игоря с византийцами. Худ. В. Иванов. Император прислал к Игорю послов со словами: «Не ходи к граду, но возьми дань, юже имал Олег, придам и еще к той дани». Византийские послы просят мира. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Князь обратился к дружине за советом. Дружина ответила: «Чего боле хотеть – не бившись, взять злато, и серебро, и паволоки? Кто знает, кто одолеет, мы ли, оне ли? Се бо не по земли ходим, но по глубине морской». Взяв дань, Игорь вернулся в Киев. • В 944 г. византийские послы прибыли в Киев для заключения нового мирного договора. • После этого русские послы отправились в Константинополь, где договор утвердил император, а затем в Киев прибыло второе византийское посольство, и договор был утвержден киевским князем. • В договоре Игоря с Византией подтверждались многие условия договора Олега 907– 911 гг. • Однако русские послы и купцы не могли теперь зимовать в Византии, а должны были возвращаться домой в течение одной навигации. • Было ограничено количество покупаемых русскими купцами тканей. • Русские купцы потеряли право беспошлинной торговли в Византии. • Русь обязалась не нападать на Херсонес, не захватывать земли в устье Днепра, оборонять Херсонес от нападения кочевников – «черных болгар». • Русь обязалась помогать Византии войсками: «Аще ли хотеть начнеть наше царство от вас вои (воинов) на пративящихся нам, да пишем к великому князю вашему, и пошлет нам, елико же хочем». Дипломатия княгини Ольги • Новый этап отношений между Русью и Византией наступил при княгине Ольге. • В 955 г. (или 955 ) Ольга сама отправилась в Константинополь с визитом. • Там она приняла крещение, причем крестил ее патриарх, а крестным отцом выступил сам император. • Княгиню принимали в Константинополе с большим почетом, что свидетельствовало о росте престижа Руси. • Установленный в 944 г. русско-византийский союз укрепился. «Лествичный» порядок престолонаследия После смерти великого киевского князя на великокняжеский престол вступал следующий по старшинству член княжеского рода, а все младшие его члены передвигались на одну ступень вверх по лестнице «столов». Изгои – потомки князей, умерших до восшествия на киевский престол. Они исключались из очереди старшинства, получая небольшие уделы. Из-за роста численности княжеского рода в каждом следующем поколении порядок престолонаследия становился все более запутанным, что вызывало бесконечные распри, перераставшие в кровавые усобицы Раздел земли между наследниками Ярослава Мудрого Изяславу Киев + Новгородская земля Святославу Чернигов + Муромо-Рязанская земля Всеволоду Переяславль Вячеславу Смоленск Игорю + Ростово-Суздальская земля Владимир-Волынский Русские княжества в XII–XIII вв. Княжеские усобицы второй половины XI в. 1054–1068 гг. – совместное правление старших Ярославичей Смерть Вячеслава в 1057 г. Смерть Игоря в 1060 г. Смерть Ростислава в 1067 г. Переход Игоря в Смоленск Переход Ростислава во Владимир-Вол. Расчеты Ростислава получить Смоленск Война Ростислава с Ярославичами Отказ старших Ярославичей Бегство Ростислава в Тмутаракань. 1068 г. – поражение Ярославичей в сражении с половцами на р. Альте Восстание киевлян, изгнание Изяслава, возведение на престол Всеслава Полоцкого 1069 г. – возвращение Изяслава с войсками племянника, Польского короля Болеслава II, вторичное вступление на киевский престол Переговоры между Изяславом и Всеславом Ссора Изяслава с братьями. Изгнание Изяслава из Киева в 1073 г. Великое княжение Святослава 1073–1076 гг. Смерть Святослава. Третье великое княжение Изяслава 1076–1078 гг. Война Олега Святославича против дядей – Изяслава и Всеволода. Гибель Изяслава в войне с Олегом в 1078 г. Великое княжение Всеволода 1078–1093 гг. Смерть Всеволода I в 1093 г. Отказ Владимира Мономаха от борьбы за Киев, его переход в Чернигов. Великое княжение Святополка Изяславича 1093–1113 гг. Возвращение Олега Святославича в Чернигов. Переход Мономаха в Переяславль. Любечский съезд 1097 Участники: Олег и Давыд Святославичи, Владимир Мономах, Давыд Игоревич Волынский, Василько Ростиславич Теребовльский. Сожаление по поводу усобиц: «А половцы землю нашу несуть розно и ради суть, оже межю нами рать». Решение прекратить усобицы: «Да имемся въ едино сердце». Новый порядок организации власти на Руси:«Кождо да държит отчину свою». Восстание 1113 г. и великое княжение Владимира Мономаха 1113 г. – смерть Святополка Изяславича Популярность Владимира Мономаха как успешного полководца Бунт киевлян, разгром усадеб ростовщиков и бояр Призвание Владимира Мономаха на великое княжение в обход старшинства Великое княжение Владимира Мономаха 1113—1125 гг. Прекращение половецких набегов. Приостановка распада Руси. Причины распада Киевской Руси Но Владимир Мономах (1113–1125), и Мстислав Великий (1125–1132) смогли лишь приостановить, но не предотвратить распад Киевской Руси Натуральное хозяйство? Оно существовало и в X в., а Русь не распадалась Племенная рознь? В Х в. она была явно сильнее, чем в XI–XII вв., а Русь была едина Рост плотности населения, освоение земли, сокращение лесов Ослабление Византии под натиском турок-сельджуков и норманнов Переход от подсечного земледелия к двуполью Сокращение торговли по пути «из Варяг в Греки» Формирование частного боярского землевладения Падение доходности сбора полюдья Заинтересованность дружинников в близости к своим вотчинам, а не в переходе с князем на более «почетный» престол. Частичная утрата Киевом привлекательности для князей Князья меньше стремятся в Киев, но укрепляют свои княжества Дробление Руси на отдельные княжества Значение раздробленности Прекращение «лествичного» продвижения князей к Киеву Установление тесной связи князя со своим княжеством Стремление князей укреплять и украшать свои города, прославлять свои деяния Строительство церквей, укреплений Развитие летописания, иконописи Рост городского населения, развитие ремесла, торговли Подъем культуры Значение раздробленности «+» «–» Экономический и культурный подъем Руси, рост городов, ремесла и торговли Упадок военного могущества в результате распада Руси на отдельные соперничающие между собой княжества Северо-Восточная Русь Северо-Восточная Русь – дальняя окраина, отделенная от Поднепровья густыми лесами. Другое название – Залесская Русь. Леса прерывались только в «ополье» близ Суздаля и Владимира. Почвы – подзолистые, сравнительно бедные, но в ополье – черноземовидные. • Древнейшее население – финно-угорские племена и вятичи. • Население очень редкое. • Обширная славянская колонизация – в XI в. Переселенцы – из Приднепровья и из Новгородской земли. • Жители Приднепровья старались найти на Северо-Востоке, отделенном непроходимыми лесами от Степи, надежное укрытие от набегов кочевников. • Кроме того, в Южной Руси уже нелегко было найти свободные, незанятые земли. • Новгородцы переселялись в Северо-Восточную Русь в поисках относительно плодородной земли, т.к. в Северо-Западной Руси преобладают болотистые, крайне неплодородные почвы. • Обилие лесов, невысокое плодородие почвы и низкая плотность населения обеспечили господство подсечно-огневого земледелия. Потомки Владимира Мономаха Владимир Мономах Мстислав Великий Изяслав Ярополк Ростислав Ростислав Юрий Долгорукий Всеволод Андрей Боголюбский Всеволод Б. Гнездо Михаил Мстислав Смоленские Волынский князья Роман Волынский Ярополк Мстислав Оформление Ростовского княжества При разделе наследства Владимира Всеволодовича Мономаха Ростовская земля досталась его младшему сыну – Юрию Владимировичу. Юрий перенес столицу края из Ростова в Суздаль. Получив княжение на Северо-Востоке, Юрий мечтал о киевском великокняжеском престоле. После смерти Мстислава Великого (1132 г.) в Киеве правил его брат Ярополк, а затем черниговский князь Всеволод Ольгович. После смерти Всеволода Ольговича в 1146 г. Юрий вступил в борьбу за Киев с племянником Изяславом Мстиславичем. Борьба за Киев и принесла князю Юрию прозвище «Долгорукий». Юрий Долгорукий Юрий правил в Киеве в 1149–1150 гг. и в 1155–1157 гг. В 1150–1154 гг. киевским князем был Изяслав Мстиславич. С борьбой за Киев связано первое летописное упоминание о Москве. В 1147 г. Юрий послал своему союзнику по борьбе с Изяславом чернигово-северскому князю Святославу Ольговичу приглашение: «прииди, брате, ко мне в Москов». Основание Москвы на Боровицком холме. Худ. А.М. Васнецов В «Повести временных лет» под 1156 г. говорится: Юрий «заложи град Москву». В связи с летописными сообщениями 1147 и 1156 гг. Юрий Долгорукий считается основателем Москвы. Но поселение на месте Кремля существовало задолго до 1147 г. Неясно, какова роль Юрия в строительстве укреплений Москвы. В 1156 г. он находился в Киеве, но мог приезжать на Север. Мог отдать приказ и из Киева. Андрей Боголюбский Юрий Долгорукий умер в 1157 г. в Киеве. Еще при его жизни его старший сын Андрей бежал из Вышгорода, где его посадил править отец, в Ростово-Суздальскую землю. Причиной бегства стало, по рассказу летописи, стремление Андрея уклониться от царивших в Южной Руси усобиц, вызванных соперничеством из-за киевского великого княжения. Андрей Боголюбский увозит икону Богоматери из Вышгорода. Миниатюра Лицевого летописного свода. С собой Андрей увез «чудотворную» икону Богоматери, написанную, по преданию, св. евангелистом Лукой. Андрей Боголюбский Какую цель преследовал Андрей, увозя икону из Вышгорода на Север? В Средние века государство обязательно должно было иметь собственную религиозную святыню. Икона Богоматери и должна была стать такой святыней нового самостоятельного государства, которое Андрей собирался создать в Ростово-Суздальской земле. Богоматерь Владимирская. Икона византийского письма, XII век. Андрей Боголюбский Легенда рассказывает, что неподалеку от г. Владимира кони, которые везли повозку с иконой, встали и не могли сдвинуться с места. Ночью князю явилась Богородица и повелела поставить ее икону во Владимире, построив для нее храм. Подчиняясь велению Богоматери, Андрей перенес столицу княжества из Суздаля во Владимир. Богоматерь Боголюбская. Сюжет иконы – явление Богоматери князю Андрею. Андрей Боголюбский Чем объяснялся перенос столицы во Владимир? Скорее всего, тем, что в Суздале и Ростове князю приходилось считаться с волей веча, а Владимир считался лишь «пригородом» старших городов и потому не имел веча. Таким образом, власть князя во Владимире оказывалась сильнее, чем в Ростове и Суздале. Успенский собор во Владимире. Построен в 1158–1160 гг. Первоначальный облик. Реконструкция Андрей Боголюбский Палаты Андрея Боголюбского с церковью Рождества Богородицы. Андрей не стал жить во Владимире. Он основал свою резиденцию на месте явления Богоматери. По названию этого замка – Боголюбово – князь Андрей стал именоваться Боголюбским. . Реконструкция. Годы правления Андрея Боголюбского: 1157–1174 Андрей Боголюбский В самом Владимире Андрей также вел большое строительство. Город был окружен мощным валом с пятью воротами. До наших дней сохранились лишь самые парадные – Золотые. Золотые ворота Владимира. Реконструкция. Ворота сооружены в 1164 г. В 1795 и 1810 гг. подверглись серьезной перестройке. Золотые ворота. Современный вид Андрей Боголюбский Андрей Боголюбский. Реконструкция М.М. Герасимова. Андрей Боголюбский изгнал из Владимиро-Суздальского княжества дружину своего отца и стал опираться на младшую дружину – «детъцких». В Суздальской земле частные вотчины стали появляться только в XII в. Дружинники получали вотчины по княжескому пожалованию. Поэтому они полностью зависели от князя. Если в Киевской земле дружинники были соратниками князей, то во Владимиро-Суздальской – их слугами. Андрей Боголюбский В 1169 г. войска Андрея взяли и разорили Киев, в котором тогда правил Мстислав Изяславич Волынский. Однако Андрей не переехал в Киев, а отдал его младшему брату Глебу. Из-за постоянных усобиц Киев утратил свое прежнее значение и уже не был столь привлекателен для князей других русских земель. Святой князь Андрей Боголюбский. Икона. Андрей Боголюбский После смерти Глеба Андрей отдал Киев смоленским Ростиславичам. Но вскоре он рассорился с ними и потребовал от них убираться из Киева и Русской земли. Ростиславичи ответили: «Если ты хочешь говорить с нами не как с князьями, а как с подручниками, то Бог нас рассудит». Андрей Боголюбский. Худ. В.М. Васнецов Андрей полностью подчинил себе дружину, освободился от ограничений своей власти вечем и стремился заменить отношения старшинства между князьями отношениями господства и подданства. . Андрей Боголюбский Столкновение с Ростиславичами Андрей проиграл: суздальские полки были разгромлены войсками Мстислава Ростиславича Храброго. Вскоре сын Андрея был изгнан из Новгорода. Андрей Боголюбский не смирился с неудачами и собирался возобновить борьбу за господство над Киевом и Новгородом, но не успел. Князь Андрей Боголюбский. Худ. В.М. Васнецов Андрей Боголюбский В 1174 г. приближенные Андрея Боголюбского во главе с боярином Петром Кучковичем, устав от его самовластия, составили заговор. Смерть Андрея Боголюбского. Худ. Е.Пергаменщик. Последней каплей стала казнь Якима Кучковича, брата Петра. Князь был убит. После этого окрестные жители разграбили замок в Боголюбове и дворы многих приближенных князя. Усобица после смерти Андрея Юрий Долгорукий Ростислав Михаил Ярополк Мстислав Всеволод После смерти Андрея в Суздальской земле началась усобица между его младшими братьями Михаилом и Всеволодом и его племянниками Ростиславичами (детьми старшего, рано умершего сына Юрия Долгорукого). В этой усобице Ростиславичей поддерживали Ростов и Суздаль, а Михаила и Всеволода – Владимир. В 1176 г. Михаил и Всеволод одержали победу. Вскоре Михаил умер, и во Владимиро-Суздальской земле стал единолично править Всеволод. Усобица после смерти Андрея Как должна была сказаться победа Михаила и Всеволода на политическом устройстве Северо-Восточной Руси? Победа Михаила и Всеволода, которые опирались на поддержку Владимира, где не было веча, над Ростиславичами, которых поддерживали старые вечевые города, привела к дальнейшему ослаблению вечевого начала в Северо-Восточной Руси и еще большему усилению единоличной власти князя. Всеволод Большое Гнездо Годы правления: 1176–1212 Князь Всеволод Юрьевич именуется обычно Всеволодом III, так как Всеволодом I считается сын Ярослава Мудрого, а Всеволодом II – Всеволод Ольгович. Всеволода III именуют также «Большое Гнездо». Это прозвище появилось много позднее, когда его потомство действительно стало чрезвычайно многочисленным. Князь Всеволод III Большое Гнездо. Портрет из «Титулярника». Всеволод Большое Гнездо Всеволод III стал именоваться великим князем Владимирским. Он был самым могущественным среди русских князей. Его самовластие превышало даже самовластие его старшего брата, но Всеволод был гораздо расчетливее и осторожнее Андрея Боголюбского. Всеволод III Большое Гнездо, великий князь Владимирский. Ему удалось посадить своего сына на княжение в Новгороде. Он вмешивался в споры о престолонаследии в Южной Руси, князья, боровшиеся за Киев, обращались к нему как к третейскому судье. Всеволод Большое Гнездо Всеволод расширил границы Суздальской земли за счет новгородских владений на Сухоне и Северной Двине, подчинил рязанских князей, продолжил начатое Андреем Боголюбским наступление на Волжскую Булгарию. Всеволод Большое Гнездо При Всеволоде во Владимире велось обширное строительство. В 1186–1189 гг. был перестроен и расширен Успенский собор. В результате пристройки боковых галерей он из трехнефного стал пятинефным. Успенский собор во Владимире. Современный вид. Всеволод Большое Гнездо Памятником эпохи Всеволода III стал Дмитриевский собор во Владимире, названный по христианскому имени князя. Дмитриевский собор во Владимире.1194–1197 гг. Чем было вызвано обширное каменное строительство в годы правления Всеволода III? Каменное строительство обходилось дорого. Поэтому оно свидетельствовало о могуществе князя, говорило о его претензиях на первенство в Русской земле. Всеволод Большое Гнездо Лишь в 1208 г. Всеволод потерпел серьезную неудачу. Торопецкий князь Мстислав Мстиславич Удалой (сын Мстислава Храброго) овладел Новгородом, изгнав оттуда сына Всеволода – Святослава. Всеволоду так и не удалось изгнать Мстислава Удалого из Новгорода. В 1212 г. Всеволод III умер. Во Владимиро-Суздальской земле настала пора усобиц. Всеволод III Большое Гнездо, великий князь Владимирский. Сыновья Всеволода Большое Гнездо Потомство Всеволода Б. Гнездо Всеволод Б. Гнездо Константин Ярослав Юрий Иван Святослав В 1211 г. Всеволод III завещал Владимир старшему сыну Константину, а Ростов – Юрию. Поскольку Константин требовал и Владимир, и Ростов, Всеволод разгневался и лишил сына старшинства. Теперь Константину доставался лишь Ростов, в котором он правил при жизни отца. В 1212 г. Юрий и Ярослав пошли в поход на Ростов. В 1216 г. Ярослав, мечтая стать новгородским князем, перекрыл подвоз хлеба в Новгород. Сыновья Всеволода Б. Гнездо Тогда княживший в Новгороде Мстислав Удалой вмешался в борьбу Всеволодовичей. В 1216 г. Константин в союзе с Мстиславом Удалым разгромил войска младших братьев в битве на р. Липице. Став Великим князем Владимирским, он выделил во владение Юрию г. Городец, а Ярославу – Переяславль-Залесский. Битва при Липице. В 1217 г. при посредничестве суздальского епископа братья помирились: Юрий стал наследником Константина. Неточность картины: при Юрии Долгоруком еще не были построены ни Золотые ворота, ни каменные соборы, которые видны на картине. Юрий Долгорукий у стен Владимира. Худ. В.М. Тормасов.