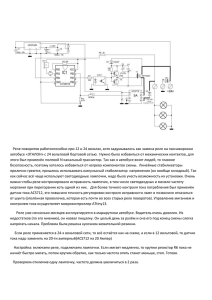

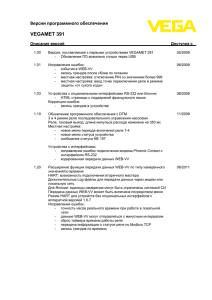

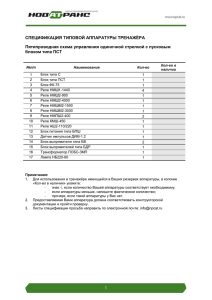

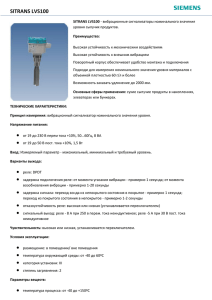

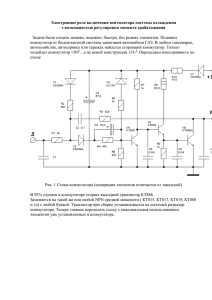

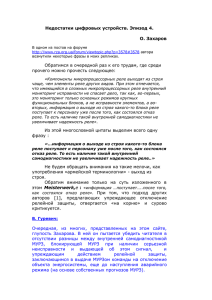

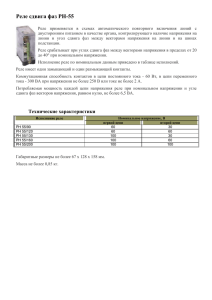

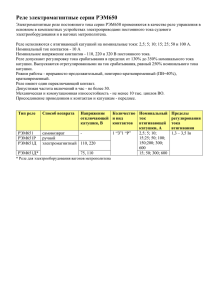

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» Кафедра Электроэнергетики и электротехнологий РЕФЕРАТ По темам: «Свойства релейной защиты и автоматики. Селективность релейной защиты. Быстродействие релейной защиты. Чувствительность релейной защиты.» Выполнил студент гр. 2311м Бондаревич Е.П. Принял доцент Широбокова О.Е. Брянская область 2024 СОДЕРЖАНИЕ Назначение релейной защиты…………………….……………………………3 Требования, предъявляемые к релейной защите.………………………………5 Основные органы релейной защиты…………………………………………….10 2 Назначение релейной защиты При эксплуатации любой электроэнергетической системы приходится считаться с возможностью возникновения в ней повреждений и ненормальных режимов работы. Опасность повреждений и ненормальных режимов работы линий электропередач и электрооборудования заключается в следующем: Повреждения в большинстве случаев сопровождаются значительным увеличением тока и глубоким понижением напряжения в элементах энергосистемы. Повышенный ток выделяет большое количество тепла, вызывающее разрушения в месте повреждения и опасный нагрев неповреждённого оборудования, по которому этот ток проходит. Понижение напряжения нарушает нормальную работу потребителей электроэнергии и устойчивость параллельной работы генераторов и энергосистемы в целом. Ненормальные режимы работы обычно приводят к отклонению величин напряжения, тока и частоты от допустимых значений, что создаёт опасность нарушения нормальной работы потребителей и устойчивости энергосистемы, а также угрожает повреждением оборудования и линий электропередачи. Таким образом, повреждения нарушают работу энергосистемы и потребителей электроэнергии, а ненормальные режимы создают возможность возникновения повреждения или расстройства работы энергосистемы. Для предотвращения опасных последствий повреждений и ненормальных режимов используется комплекс специальных автоматических устройств, получивший название релейная защита. Своё название Релейная защита получила от слова «реле», представляющее собой автоматически действующее устройство, которое приходит в действие (срабатывает) при определенном значении воздействущей на него 3 входной величины. Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможна нормальная и надёжная работа современной энергосистемы. Она осуществляет непрерывный мониторинг за состоянием и режимом работы всех элементов энергосистемы. Основным назначением релейной защиты является: - при возникновении повреждений выявлять и отключать повреждённый участок, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения; - выявлять ненормальные режимы и, в зависимости от характера нарушения, производить операции, необходимые для восстановления нормального режима, или подавать сигнал дежурному персоналу. Релейная защита тесно связана с другими устройствами электроавтоматики – устройствами автоматического повторного включения (АПВ), автоматического ввода резерва (АВР), автоматической частотной разгрузкой (АЧР) и др. устройствами системной автоматики, предназначенными для быстрого автоматического восстановления нормального режима работы электроэнергетических систем. 4 Требования, предъявляемые к релейной защите. Релейная защита выполняется в виде автономных устройств, устанавливаемых на элементах энергосистемы. Устройства релейной защиты реагируют на к.з. и ненормальные режимы и действуют на отключение выключателей защищаемых элементов. Релейная защита должна срабатывать при повреждениях в защищаемой зоне (при внутренних повреждениях) и не должна срабатывать при повреждениях вне защищаемой зоны (при внешних повреждениях), а также при отсутствии повреждений. Защиты подразделяют на основные и резервные. Основной называется защита, предназначенная для работы при всех или части видов к.з. в пределах всего защищаемого объекта со временем, срабатывания меньшим, чем у других установленных защит. Резервной называется защита, предусматриваемая для работы вместо основной защиты данного объекта при её отказе или выводе из работы, а также вместо защит смежных элементов при их отказе или отказах выключателей смежных элементов. Основные требования к защите от к.з.: 1. Быстродействие. Быстрое отключение повреждённого оборудования или участка электроустановки уменьшает размеры повреждений, сохраняет нормальную работу потребителей неповреждённой части установки, предотвращает нарушение параллельной работы генераторов, электростанций и энергосистемы в целом. Последнее условие является главным. Допустимое время отключения к.з. по условию сохранения устойчивости зависит от ряда факторов, важнейшим из которых является величина остаточного напряжения на шинах электростанций и узловых подстанций энергосистемы. Чем меньше остаточное напряжение, тем хуже условия устойчивости, тем быстрее нужно отключать к.з. ПУЭ рекомендуют определять остаточное напряжение на шинах электростанций и узловых подстанций при трёхфазных к.з. в интересующей нас точке сети. Если остаточное напряжение получается меньше 60% номинального, то для сохранения устойчивости следует применять быстродействующую защиту. Полное время отключения повреждения tоткл складывается из времени работы защиты tз и времени действия выключателя tв, разрывающего ток к.з. tоткл = tз + tв. Современные устройства быстродействующей релейной защиты имеют время действия 0,02-0,1 с. 2. Селективность или избирательность. Селективностью называется способность защиты отключать при к.з. только поврежденный участок сети ближайшими к месту к.з. выключателями. Так, при к.з. в точке К1 (рисунок 6) для правильной ликвидации аварии должна подействовать защита только на выключателе В1 и отключить этот выключатель. При этом остальная часть электрической установки останется в работе. Такое избирательное действие защиты называется селективным. Рисунок 6 – Схема, поясняющая принцип селективности релейной защиты. Если же при к.з. в точке К1 раньше защиты выключателя В1 подействует защита выключателя В4 и отключит этот выключатель, то ликвидация аварии будет неправильной, так как кроме повреждённого электродвигателя Д1, останется без напряжения неповрежденный электродвигатель Д2. Такое действие защиты называется неселективным. 6 Таким образом, селективность – это свойство защиты, обеспечивающее отключение при к.з. только повреждённого элемента системы. В соответствии со способами обеспечения селективности при внешних к.з. различают две группы защит: с абсолютной селективностью и с относительной селективностью. Абсолютную селективность имеют защиты, селективность которых при внешних к.з. обеспечивается их принципом действия, т.е. защита способна работать только при к.з. на защищаемом объекте. Поэтому защиты с абсолютной селективностью выполняются без выдержек времени. Относительную селективность имеют защиты, на которые по принципу действия можно возложить функции резервных защит при к.з. на смежных элементах сети. С учётом этого такие защиты в общем случае должны выполняться с выдержками времени. 3. Чувствительность. Защита должна обладать такой чувствительностью в пределах установленной для неё зоны, чтобы обеспечивалось её действие в самом начале возникновения повреждения, чем сокращаются размеры повреждения оборудования в месте к.з. Таким образом, чувствительность – это свойство защиты, обеспечивающее выявление повреждения электрооборудования в самом начале его возникновения. Чувствительность защиты должна также обеспечивать её действие при повреждениях на смежных участках сети. Так, например, если при повреждении в токе К1 (рисунок 6) по какой-либо причине не отключается выключатель В1, то должна подействовать защита следующего к источнику питания выключателя В4 и отключить этот выключатель. Такое действие защиты называется дальним резервированием смежного или следующего участка. Чувствительность защиты должна быть такой, чтобы она действовала при к.з. в конце установленной для неё зоны в минимальном режиме работы системы и при замыканиях через электрическую дугу. 7 Чувствительность защиты можно оценить коэффициентом чувствительности Кч. Для защит, реагирующих на ток к.з. Кч I к . min , где I с. з Iк.min – минимальный ток к.з., Iс.з – ток срабатывания защиты. 4. Надёжность. Требование надёжности состоит в том, что защита должна правильно и безотказно действовать в пределах установленной для неё зоны и не должна работать неправильно в режимах, при которых её работа не предусматривалась. Ненадёжная защита сама становится источником аварий. При эксплуатации возможны следующие виды отказов в функционировании устройств релейной защиты: − отказы срабатывания при требуемом срабатывании; − излишние срабатывания при повреждениях в защищаемой зоне с требованием несрабатывания; − ложные срабатывания при отсутствии повреждений в защищаемой зоне. Требование надёжности обеспечивается совершенством принципов защиты и конструкцией аппаратуры, простотой выполнения, а также уровнем эксплуатации. Требования к релейной защите от ненормальных режимов: Защиты от ненормальных режимов также должны обладать селективностью, достаточной чувствительностью и надёжностью. Но быстродействия у защит от ненормальных режимов, как правило, не требуется. Ненормальные режимы часто носят кратковременный характер и самоликвидируются. Например, при кратковременных перегрузках при пуске асинхронного электродвигателя быстрое отключение не только не является необходимым, но и может причинить ущерб потребителям. Поэтому действие 8 на отключение защит от ненормальных режимов должно производиться с выдержкой времени и только тогда, когда наступает опасность для защищаемого оборудования. В случаях, когда устранение ненормального режима может произвести дежурный персонал электроустановки, защита от ненормальных режимов может выполняться с действием на предупредительный сигнал. Основные органы релейной защиты. 9 Релейная защита для выполнения функций, соответствующих её назначению, состоит, как правило, из измерительных (пусковых) органов и логической части. Измерительные (пусковые) органы непосредственно и непрерывно контролируют состояние и режим работы защищаемого оборудования и реагируют на возникновение к.з. или нарушения нормального режима работы. Логическая часть представляет собой схему, которая запускается измерительными (пусковыми) органами и формирует команды на отключение выключателей мгновенно или с выдержкой времени, запускает другие устройства, подаёт сигналы и производит прочие предусмотренные алгоритмом защиты действия. Любую схему релейной защиты можно представить в виде функциональной схемы, приведенной на рисунке 7. Рисунок 7 – Структурная схема релейной защиты. Информация о состоянии защищаемого объекта (обычно в качестве контролируемых параметров выступает ток и напряжение) поступает на вход измерительного органа ИО от измерительных преобразователей ИП, в качестве которых обычно применяются трансформаторы тока и напряжения. Измерительные органы непрерывно контролируют состояние и режим работы защищаемого объекта (ИО включают в себя реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, частоты). 10 Логический орган защиты ЛО (логическая часть) обрабатывает сведения, поступившие от измерительного органа и формирует управляющее воздействие через исполнительные элементы ИЭ на коммутационную аппаратуру (выключатели В), звуковую и световую сигнализацию. (Логическая часть состоит в основном из реле времени и промежуточных реле). Сигнальный орган СО фиксирует срабатывание защиты в целом или её отдельных элементов. (Сигнальный орган обычно выполняется с помощью указательных реле). Основным элементом всякой схемы релейной защиты является реле. Под термином реле принято понимать автоматически действующий аппарат, предназначенный производить скачкообразное изменение состояния управляемой цепи при заданных значениях величины, характеризующей определенное отклонение режима контролируемого объекта. Релейная защита и автоматика включает в себя комплекс реле различного назначения, которые действуют совместно в заданной последовательности (по заданной программе). Реле замыкают или размыкают различные электрические цепи или иным способом скачкообразно изменяют их состояние (например, скачкообразно изменяют их сопротивление), или механически воздействуют на силовые аппараты (выключатели и др.). В устройствах релейной защиты применяются реле электрические, механические и тепловые. Электрические реле реагируют на электрические величины – ток, напряжение, мощность, частоту, сопротивление, угол между током и напряжением или двумя токами, или двумя напряжениями. Механическое реле реагируют на неэлектрические величины – давление, скорость истечения жидкости или газа, скорость вращения и т.д. Тепловые реле реагируют на количество выделенного тепла или изменение температуры. Наибольшее распространение в релейной защите и автоматике получили электрические реле. 11 Классификация электрических реле. Все реле имеют: воспринимающий (измерительный) орган, который непосредственно воспринимает изменение электрических величин, подведённых к реле, и производит соответствующие им изменения в других органах реле; исполнительный орган, который, воздействует на внешние цепи, производит отключение выключателей, подачу предупредительных сигналов или запуск других реле. Частным случаем исполнительного органа являются контакты реле. Некоторые реле имеют орган замедления или выдержки времени. В зависимости от электрической величины, на которую реагирует воспринимающий орган, электрические реле бывают: токовые, напряжения, мощности, сопротивления, частоты и т.д. По характеру изменения воздействующей величины реле делятся на реле максимальные и реле минимальные. Максимальные реле работают, когда значение воздействующей величины превосходят заданную, а минимальные – когда значение воздействующей величины снижается ниже заданной. Все реле по назначению условно можно разделить на три группы: Основные реле, непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин, например, напряжения, мощности, частоты, сопротивления и т.д. (реле тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления). Вспомогательные реле, управляемые другими реле и выполняющие функции введения выдержек времени, размножения контактов, передачи команд от одних реле к другим, воздействия на выключатели и т.п. (реле времени, промежуточные реле). Сигнальные (указательные) реле, фиксирующие действие защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами (указательные реле). По способу включения воспринимающего органа различаются реле первичные, у которых воспринимающий орган включается непосредственно в 12 цепь защищаемого элемента, и реле вторичные, у которых воспринимающий орган включается через измерительные трансформаторы тока или напряжения. На рисунке 8 изображены оба способа включения реле. Рисунок 8 – Способы включения токовых реле а) первичных; б) вторичных. Наибольшее распространение имеют реле вторичные, преимущества которых по сравнению с первичными в том, что они изолированы от высокого напряжения, располагаются на некотором расстоянии от защищаемого объекта, в удобном для обслуживания месте. Достоинством первичных реле является то, что для их включения не требуется измерительных трансформаторов и источников оперативного тока и контрольного кабеля. По способу воздействия исполнительного органа различаются реле прямого действия, у которых исполнительный орган отключает выключатель путём прямого механического воздействия, и реле косвенного действия, исполнительный орган которых воздействует на привод выключателя с помощью оперативного тока. Защита с вторичным реле прямого действия показана на рисунке 9 а). Реле 1 срабатывает, когда электромагнитная сила Fэ становится больше 13 силы Fn противодействующей пружины. При срабатывании реле его подвижная система воздействует непосредственно (прямо) на расцепляющий рычаг 3 выключателя, после чего выключатель отключается под действием пружины 4. Рисунок 9 – Вторичные реле а) прямого действия; б) косвенного действия. Защита с вторичным реле косвенного действия изображена на рисунке 9 б). При срабатывании реле 1 его контакты замыкают цепь обмотки электромагнита 2, называемого катушкой (соленоидом) отключения выключателя. Под действием напряжения U, подводимого к катушке отключения 2 от специального источника, сердечник 3 катушки отключения преодолевает сопротивление Fn пружины 5 и освобождает защелку 4 и выключатель отключается под действием пружины 6. Для защиты с реле косвенного действия необходим вспомогательный источник – источник оперативного тока. Защита прямого действия не требует такого источника, но реле этой защиты должно развивать большие усилия для того, чтобы непосредственно расцепить механизм выключателя. Поэтому реле прямого действия не могут быть очень точными и имеют большое потребление мощности. Реле косвенного действия отличаются большой точностью и малым потреблением. Кроме того связь между несколькими реле проще организовать при помощи оперативного тока, а не механическим путём, поэтому практическое применение получили вторичные реле косвенного действия. В эту основную и наиболее многочисленную группу 14 входят почти все типы реле тока, напряжения, мощности, сопротивления и частоты, а также реле времени, промежуточные и сигнальные реле. Также широко применяются первичные реле прямого действия. В эту группу входят реле максимального тока, действующие мгновенно и с замедлением; реле минимального напряжения мгновенного действия и электротепловые реле (тепловые расцепители). Первичные реле прямого действия встраиваются непосредственно в выключатели, автоматы и магнитные пускатели. По принципу действия электрические реле разделяются на следующие группы: Электромагнитные реле, работа которых основана на воздействии магнитного потока обтекаемой током обмотки на ферромагнитный якорь; Поляризованные реле – электромагнитное реле со вспомогательным поляризующим магнитным полем; Магнитоэлектрические реле, работа которых основана на взаимодействии постоянного магнита и обтекаемой током обмотки; Индукционные реле, работа которых основана на взаимодействии магнитных полей неподвижных обмоток с магнитными полями токов, индуктируемых в подвижном элементе; Полупроводниковые реле, работа которых основана на использовании свойств полупроводниковых приборов. Для изображения на чертежах схем релейной защиты применяются специальные условные обозначения электрических машин, аппаратов, реле, приборов и др. Условные обозначения периодически пересматриваются и вводятся для обязательного применения ГОСТами. Применяются два способа изображения реле на чертежах. По первому способу реле показывают в совмещённом виде и изображают в виде прямоугольника с полукругом наверху (см. рисунок 10). Обмотки реле подразумеваются расположенными в нижней части (прямоугольнике) и обычно не 15 показываются, контакты реле рисуют в верхней части. Таким образом, совмещаются на одном изображении и контакты и обмотки реле. По второму способу реле показывают в развёрнутом виде, рисуя обмотки и контакты реле раздельно в разных частях схемы. В книгах и другой технической литературе, изданной в разное время, могут встретиться различные условные обозначения одних и тех же элементов схемы. Аппараты изображаются на схемах, как правило, в положениях, соответствующих отсутствию напряжения во всех цепях. Для схем релейной защиты допускается изображение контактов реле в рабочем положении готовности к действию, т.к. при этом обеспечивается большая наглядность и облегчается понимание принципов работы схем релейной защиты и автоматики. Примеры условных графических обозначений элементов электрических схем встречающихся в старой технической литературе приведе ны на рисунке 10. Рисунок 10 – Примеры условных графических обозначений элементов электрических схем, встречающихся в технической литературе: а) обозначение реле тока для совмещенных схем (у реле других типов вписываются буквы: напряжения Н, мощности М, сопротивления С, времени В, промежуточное П, указательное У); б) контакт электрического реле и др. аппаратов замыкающий; в) контакт реле размыкающий; г) контакт замыкающий с выдержкой времени; д) контакт размыкающий с выдержкой времени; е) обмотка реле токовая; ж) обмотка реле напряжения. 16 В таблице 2 представлены примеры условных обозначений реле и их контактов в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Таблица 2 – Условные обозначения реле В зависимости от назначения применяются следующие виды схем релейной защиты и автоматики: − принципиальные совмещенные; − монтажные; − принципиально-монтажные; − структурные (функциональные). − принципиальные развернутые 17 Принципиальные совмещенные схемы релейной защиты, автоматики, цепей управления выполняются совместно на одном чертеже со схемами соединения первичных цепей. Все реле и другие аппараты изображаются условными обозначениями также в совмещенном виде. Схемы внутренних соединений реле, их зажимы и источники питания оперативным током не показываются. Пример принципиальной совмещённой схемы показан на рисунке 11 а). Рисунок 11 – Схема максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения. а) совмещённая принципиальная схема; б) развёрнутая схема токовых цепей; в) развёрнутая схема цепей напряжения; г) развёрнутая схема цепей постоянного оперативного тока. Принципиальные совмещенные схемы наиболее наглядно показывают связь между реле и другими аппаратами, а также последовательность их действий. Однако в сложных схемах релейной защиты и автоматики (РЗА) принципиальные совмещенные схемы утрачивают свою наглядность. В этих случаях пользуются принципиальными развернутыми схемами. 18 Принципиальные развернутые схемы (рисунок 11 б, в, г) выполняются по отдельным цепям: тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации и т.д. В этих схемах реле и другие аппараты изображаются в расчлененном виде, т.е. обмотки реле изображаются в одной части схемы, контакты – в других. Сложные развёрнутые схемы поясняются подписями, указывающими назначение отдельных цепей. Монтажные схемы представляют собой рабочие чертежи, по которым производится монтаж панелей релейной защиты, автоматики, управления, сигнализации и др. На монтажных схемах реле, приборы, зажимы и соединяющие их провода располагаются, как на панели, и маркируются. Монтажные схемы, на которых отражены все фактические соединения, выполненные при монтаже и наладке, называются исполнительными. Принципиально-монтажные схемы это принципиальные схемы РЗА, на которых указываются номера клемм и зажимов реле, приборов с указанием маркировки цепей. По принципиально-монтажным схемам, как правило, удобно выполнять работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики. Структурные схемы применяются для изображения общей структуры устройств релейной защиты и автоматики без выделения отдельных реле и других аппаратов. Они изображаются не с помощью условных обозначений, а в виде целых узлов или органов устройства и взаимных связей между ними. Узлы и связи между органами изображаются прямоугольниками, в которые помещаются надписи и условные индексы, поясняющие функциональное назначение данного узла или органа. Примером структурной схемы может быть схема и изображенная на рисунке 7. 19