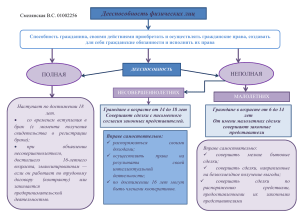

1 СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………………………………..4 Глава I. Юридическая природа сделки………………………………………8 1.1 Сделка как юридический факт………………………………………………..8 1.2 Понятие сделки и ее признаки………………………………………………..12 1.3. Условия действительности сделок………………………………………….21 Глава II. Классификация сделок по гражданскому законодательству РФ ……………………………………………………………………………………...29 2.1. Характеристика основных видов сделок ………………………………….29 2.2.Отличительные черты сделки по форме………………………………..…..38 Заключение………………………………………………………………………54 Список литературы…………………………………………………………….56 2 ВВЕДЕНИЕ Сделки играют большую роль в хозяйственной жизни. Физические лица ежедневно заключают сделки, на основе которых им продают товары, оказывают услуги, выполняют работы. И продолжается это в течение всей жизни человека - от рождения (имеется в виду, что до определенного возраста от имени малолетнего действуют его родители и опекуны) до самой смерти (достаточно указать на завещание, справедливо именуемое «последней волей»). Такое же большое место занимают сделки в предпринимательской деятельности независимо от того, идет ли речь о торговле, торговом посредничестве, банковских и биржевых операциях, которые в иной, чем сделки, форме, не могут существовать. Совершая сделки, организации согласовывают свою деятельность по производству продукции, снабжению друг друга необходимыми материалами, сырьем, оборудованию, по капитальному строительству и выполнению научно - исследовательских, проектных и конструкторских работ. При помощи сделок юридические лица организуют перевозки продукции разными видами транспорта. Широко используются сделки и в области внешней торговли. Большое значение имеют они и в сфере культуры, например договоры между издательствами и авторами, объявление конкурсов на создание произведений науки и искусства. Таким образом, сделки являются основной правовой формой, в которой опосредуется обмен между участниками гражданского оборота. И в связи с этим особое значение приобретают те требования, которые предъявляет закон к действительности сделок. Гражданский кодекс Российской Федерации в главе, посвященной сделкам, наряду с их понятием, видами и формой, уделяет место и последствиям признания их недействительными. Анализ многолетних дискуссий по вопросу о правовой природе недействительных сделок, отраженных в десятках монографических исследований, позволяет предположить, что однозначного решения этой научной проблемы не существует. Вместе с тем, по нашему мнению, наука юриспруденции ни в коем случае не может стоять на месте ввиду постоянной 3 трансформации правоотношений, изменения законодательства, их регулирующего, и пр. Новые научно обоснованные позиции и взгляды порой позволяют по-новому взглянуть на вопросы, которые, казалось, уже давно решены и не вызывают никаких сомнений. Именно этим и объясняется интерес автора к проблематике сделок, толкования данного явления и их видов . На современном этапе развития гражданского права, этапе становления и развития рыночных отношений, особую актуальность приобретают вопросы и проблемы сделок вообще и договоров в особенности. Сделки служат одним из самых распространённых оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Не случайно именно им посвящено абсолютное большинство норм, как самого Гражданского Кодекса Российской Федерации, так и изданных в его издание законов и иных нормативных актов. Актуальность в том, что именно сделки - то правовое средство, при помощи которого социально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты устанавливают свои права и обязанности, т.е. юридические пределы свободы поведения. Сделки играют большую роль в хозяйственной жизни. Такое же большое место занимают сделки в предпринимательской деятельности независимо от того, идет ли речь о торговле, торговом посредничестве, банковских и биржевых операциях, которые в иной, чем сделки, форме, не могут существовать. Таким образом, сделки являются основной правовой формой, в которой опосредуется обмен между участниками гражданского оборота. И в связи с этим особое значение приобретают те требования, которые предъявляет закон к действительности сделок. Объект исследования — институт сделки в российском гражданском праве. 4 Предмет исследования — применение норм гражданского права в регулировании сделки как основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Цель исследования — сформулировать отвечающее последним изменениям в отечественном законодательстве определение основных аспектов сделки с точки зрения, вытекающих из нее гражданских прав и обязанностей, установить актуальную проблематику данного вопроса и предложить рекомендации реального решения некоторых проблем правоприменения. Для достижения цели мы используем следующие задачи: 1. Подобрать и изучить соответствующую теме литературу; 2. Дать понятие сделкам в Гражданском праве; 3. Рассмотреть виды и условия действительности сделок; 4. Раскрыть общие условия недействительности сделок и последствия признания сделки недействительной; 5. Изучить основания ничтожности (абсолютной недействительности) и основания оспоримости (относительной недействительности) сделок. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения. В первой главе мы раскрываем такие вопросы: общее назначение юридических фактов; понятие юридических фактов, основания гражданских правоотношений; понятие, признаки и значение сделки. Во второй главе мы раскрываем следующие вопросы: виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки; реальные и консенсуальные и различные виды сделок. В третьей главе мы рассматриваем такие вопросы: форма сделок: устная, простая письменная форма сделки, сложная и нотариально удостоверенная сделка, сделки, требующие государственной регистрации. В четвертой главе рассматривается вопрос: условия действительности сделки, последствия несоблюдения действительности сделки. 5 При написании работы использовалась различная научно- исследовательская и нормитивная литература. Использовалась литература таких авторов, как Витрянский В.В., Хейфец Ф.С., Томилин А.Ф. и многие другие. 6 Глава I. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СДЕЛКИ 1.1. Сделка как юридический факт Перед тем как перейти к основной теме дипломной работы, необходимо рассмотреть основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. В юридической литературе неоднократно подчеркивалось, что основное значение фактических обстоятельств в механизме правового регулирования связано с их функцией юридических фактов – оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений1. Основания возникновения, изменения и прекращения, гражданских прав и обязанностей чрезвычайно разнообразны. В науке гражданского права и законодательстве выделяются отдельные их виды и разновидности. Возникновение гражданских правоотношений, а также их изменение и прекращение, нормы права обстоятельств, именуемых собственности у связывают с юридическими гражданина может наступлением фактами. возникнуть определенных Например, при наличии право таких юридических фактов, как покупка вещи, получение вещи в дар, получение (имущества) в порядке наследования, создание вещи усилиями и средствами самого гражданина и т.д. Юридический факт – категория, отражающая связь деятельности людей, событий социальной жизни с правом. Наибольшее значение имеет деление всех юридических фактов на две большие группы - события и действия. Это деление опирается на закон - для событий характерно то, что они происходят независимо от воли людей. Они представляют собой проявление объективных закономерностей природы: рождение и смерть человека, истечение времени, землетрясение, наводнение и т.п. 1 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск. - 1972 . – с.25 7 Например, с рождением человека закон связывает возникновение его правоспособности: наводнение порождает обязанность страховой организации выплатить лицу, имущество которого было застраховано и погибло вследствие наводнения и т.д. Юридические действия, в отличие от событий, - это акты поведения людей, волевые акты. Гражданские права и обязанности возникают не только из правомерных действий (например, сделок), но также из действий неправомерных (например, нарушение договорных обязательств, причинение вреда и т.п.) Принципиальное важное значение имеет положение о том, что гражданские права и обязанности возникают не только из оснований, предусмотренных законодательством, но также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Среди оснований возникновения гражданских прав и обязанностей (юридических фактов) по закону относятся административные акты, создание изобретений, промышленных образцов, произведений науки, литературы, искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности, неосновательное обогащение и другие2. И все же самый широко распространенный вид юридических фактов сделки. Все юридические факты довольно разнообразны и классифицируются по различным основаниям. Речь идет, прежде всего, об их делении в зависимости от воли субъектов на действия и события. События, а также действия, совершенные людьми, становятся фактами, которые приобретают независимость от их сознания и воли. Однако некоторые авторы, стремясь подчеркнуть объективный характер юридических фактов, Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М. - 1961. - С. 47. 2 8 утверждают, что последние существуют и независимо от права. Такой взгляд вряд ли верно отражает сущность юридического факта как реального явления. Действия и события, конечно, могут возникать и существовать независимо от права, однако приобретать качества юридических фактов вне связи с правом они не могут. Связь эта и составляет сущность, главное свойство юридических фатов, необходимую базовую предпосылку их существования. Право опосредует процессы достижения целей социальной действительности, регламентирует формы и способы ее осуществления, ставя в зависимость от этой регламентации правомерность или неправомерность соответствующих действий. Поэтому связь поведения социальных субъектов с правом возникает уже на стадии постановки цели, выработки плана ее реализации, включая выбор формы и способа предстоящего действия. Субъективный момент любого действия составляет и предвидение его последствий, осознание ответственности за его совершение или бездействие. Поэтому нормы права в необходимых случаях содержат не только дозволения и запреты, но и требования к целям, формам и способам действий. Объективный момент законного поведения - воплощение в правовых нормах интересов и потребностей людей: соблюдение норм приводит к приобретению прав и обязанностей, которые позволяют лицам реализовывать интересы. Категория юридического факта отражает объединение действий с их результатами – возникновением, прежде всего реальных, конкретных отношений, признаваемых и охраняемых государством. Если таких отношений не возникло, а действие совершено, лишь для создания видимости их наличия и имеет иные цели, оно лишается силы правомерного юридического факта. Так, мнимая сделка, фиктивный брак, договор об обмене жилплощади, трудовой договор и т.п. недействительны. Следовательно, общими условиями превращения действия в законное основание правоотношений являются соответствие норме права цели (субъективный момент) и последствий (объективный момент) этого действия. 9 Приобретение прав на те или иные блага совершается с целью удовлетворения материальных и духовных потребностей, что составляет объективно необходимый момент соответствующих действий. Категория юридического факта отражает динамику общественных отношений и соответственно правоотношений, важнейшая стадия которой – реализация субъективных права и обязанностей. Условия, сопутствуя возникновению юридического факта, вместе с ним входят в фактический состав. Если действие, входящее в фактический состав, было совершено с нарушением условий, предусмотренных в нормах права, то и фактический состав может быть признан не имеющим юридической силы. В этой связи нельзя согласиться с утверждением о нецелесообразности включения условий в фактический состав. Правильное понимание роли и значения условия особенно важно при разрешении вопросов, возникающих в стадии реализации правоотношений. Надлежащее осуществление прав и исполнение обязанностей в значительной мере зависят от того, насколько четко определены условия такого осуществления в нормативных и правоприменительных актах (решения органов управления, сделках, договорах и иных актах). Отсутствие в некоторых правоприменительных актах существенных условий реализации правоотношений может лишить их юридической силы. Так, договоры поставки, купли-продажи, в которых не указаны условия о предмете и цене, признаются незаключенными. Надо подчеркнуть, что не все факты и явления объективной действительности признаются юридическими, то есть не все они влекут возникновение, изменение или прекращение правоотношений, в том числе гражданских. Многие факты безразличны для гражданского права, поскольку нормы этой отрасли не связывают с ними никаких юридических последствий. 1.2. Понятие сделки и ее признаки. 10 Сделки являются одним из важнейших и наиболее распространенных юридических фактов и оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Именно поэтому понятие сделки относится к числу основных институтов и понятий гражданского права. На протяжении нескольких десятков лет, начиная с принятия первого Гражданского кодекса РСФСР в 1922г., многие проблемы теории сделок были глубоко изучены советской и российской цивилистической наукой. По целому ряду вопросов высказывались интересные суждения, которые способствовали развитию не только теории права, но и непосредственно гражданского законодательства. Однако до настоящего времени, не смотря на введение в действие нового Гражданского кодекса Российской Федерации, некоторые аспекты теорий сделок оказались неразрешенными. Характерно и то, что в течение более двух десятилетий, до 1946 г., в советской и российской цивилистической литературе не уделялось серьезного внимания исследованию и разработке рассматриваемого правового института. Мало того, даже не предпринимались попытки дать полное (научное) определение сделки, отграничивавшее ее от недействительных сделок. Впервые в литературе научное определение сделки было сформулировано М.М. Агарковым в 1946 г3. Впоследствии был опубликован ряд работ, в которых понятие сделки получило дальнейшее развитие4. Значительное наличие литературы, посвященной сделкам по ранее действовавшему законодательству, ни в коей мере не снимает актуальность исследуемой проблемы, тем более что до сих пор нет единогласия в определении сделки, нет единого взгляда на соотношение воли и волеизъявления, нет также единого понимания всех аспектов недействительных сделок и их правовой природы. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. Советское государство и право. - 1946 . - №3. - С. 55. 4 Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М. - 1954. - С. 35. 3 11 Гражданский кодекс РСФСР 1922г. определил сделки как действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Основы гражданского законодательства Союза ССР5 и союзных республик, введенные в действие с 1 мая 1962г., несколько шире определили это понятие: «сделками признаются действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей» (ст. 14). Это определение было дословно перенесено в Гражданский кодекс РСФСР 1964г6. (ст. 41). Определение сделки, сформулированное в ст. 14 Основ и ст. 41 ГК РСФСР отличается от определения сделки в ГК РСФСР 1922г. только тем, что в Основах ГК РСФСР перечисляются лица, совершающие действия, - граждане и организации, т.е. физические и/или юридические лица (субъекты сделок). Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, введенный в действие с 1 января 1995г. (ст. 153), почти дословно повторил понятие сделки, сформулированное в Основах и в ГК РСФСР. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, легальное определение сделки не изменилось с 1922года по настоящее время. Поэтому и сегодня возникают те же вопросы, которые обсуждались в литературе все эти годы. Обязательный признак сделки - законность действия, составляющего ее существо. Правомерность действия — это конститутивный элемент сделки, отличающий ее от правонарушения. Отсутствие в конкретной сделке элемента Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. //Ведомости Верховного Совета СССР. – 1991. - № 26. - Ст. 733. 6 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) //Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. - № 24. - Ст.407. 5 12 правомерности означает, что возникшее по форме как сделка действие на самом деле является не сделкой, а правонарушением. Таким образом, сделка — это правомерное юридическое действие, направленное на достижение определенных правовых последствий, и этим она отграничивается, во-первых, от событий, во-вторых, от неправомерных действий и, в-третьих, от других правомерных действий. Признак направленности на достижение определенного правового результата, отграничивая сделку от других правомерных действий, вместе с тем, сближает ее некоторыми административными актами, которые не останавливают общую юридическую норму, определяющую обязательные правила поведения. Такие административные акты, относящиеся к конкретному случаю, порождают правоотношения, и в этом случае они, являются юридическими фактами. Сделки должны четко отграничиваться от подобных административных актов, которым также присущ признак направленности на достижение определенного правового результата. И сделка, и административный акт представляют собой правомерное волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение правоотношения. Однако административный акт, содержащий волю органа государственного управления, выражает начало властвования и обязательного выполнения этой воли. Сделка же есть выражение воли ее участников, действующих как равноправные субъекты гражданского права. Кроме того, сделка непосредственно устанавливает, и меняет или прекращает гражданское правоотношение, административный акт устанавливает административное правоотношение между органом, его издавшим, и адресатом: именно на основе акта будет установлено, изменено, прекращено гражданское правоотношение. Мотив - значимый элемент всякого волевого акта. Человек всегда действует под влиянием какого-либо мотива, составляющего психологическое основание действия. Мотив — это осознанное побуждение, обуславливающее действие для удовлетворения какой-либо потребности человека. Возникая на 13 основе потребности, мотив представляет ее более или менее адекватное отражение. Он отвечает на вопрос, почему человек ставит перед собой определенную цель и для достижения поставленной цели он действует определенным образом7. Мотив сделки является психологическим основанием ее совершения, но он лежит вне сделки. По общему правилу мотивы, по которым совершена сделка, юридического значения не имеют8. Безразличное отношение к мотивам сделки связано тем, что они не входят в содержание сделки (за исключением условных), а распознание и оценка их очень трудна. Гражданский оборот стал бы слишком затруднителен, неустойчив, если бы можно было оспаривать сделку ввиду того, что мотивы ее не оправдались. Следует заметить, что ГК РФ (ч. 2 ст. 178) впервые установил, что заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения. Цель сделки — это предвосхищение в осознании результата, на достижение которого направлены действия9. Цель выступает как мысленное отражение потребности субъекта сделки в неразрывном единстве со стремлениями, интересами, эмоциями. Она направляет и регулирует действия, выражает активную сторону человеческого сознания. Цель в сделке — это то, к чему стремятся участники сделки, например, получение вещи в собственность при купле-продаже. Основание — это, то главное, на чем базируется сделка, то, что составляет ядро сделки. Главное, которое является центром покупки и продажи — это получение вещи в собственности при условии оплаты денежного эквивалента. Изложенное свидетельствует о том, что хотя «цель» и «основание» — понятия не тождественные, в сделке они означают одно и то же. К категории «цель», которая имеет существенное значение в сделках, предъявляются два основных требования: Иванов П. И. Психология. И. - 1959 г. - С. 42. Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. -1954 г. - С. 57. 9 Философский словарь под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. - 1968 г. - С. 23. 7 8 14 1) цель каждой сделки должна быть законной; 2) цель сделки должна быть осуществимой. Хотя законодательство не устанавливает специальной нормы, регламентирующей осуществимость цели сделки, это качество правильно подмечено В.А. Рясенцевым: «Если в момент заключения сделки цель ее неосуществима, то сделка не имеет юридической силы. (Например, завещание вклада в пользу лица, о смерти которого в момент завещания вкладчик не знал)»10. Статья 41 ГК РСФСР, ст. 153 ГК РФ определили, что сделками признаются действия граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц). Значит ли это, что все без исключения физические и юридические лица могут быть субъектами сделок? К участникам сделок закон предъявляет ряд требований. Ст. 17 ГК РФ определяет, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Причем она возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые сделки, 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Гражданский кодекс Российской Федерации разграничил дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 10 Рясенцев В. А. Сделки по советскому гражданскому праву. М. - 1951 г. - С. 9. 15 Ст. 26 ГК РФ11 установила, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письмённом одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. Несовершеннолетний вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, и попечителя: 1) распоряжаться своим заработком, стипендией иными доходами; 2) осуществлять права автора, произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, разрешенные малолетним в соответствии с п. 2 ст. 28 РФ. Таким образом, законом (ст. 26 ГК РФ) установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают ограниченной дееспособностью. Приведенные соображения свидетельствуют, что при решении вопроса о дееспособности (полной, конкретной или ограниченной) гражданское законодательство исходит, прежде всего, из возраста субъектов. Однако ограничение дееспособности и недееспособность связаны не только с возрастом. Ст. 30 ГК РФ предусматривает, что гражданин, который злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими веществами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Над ним устанавливается Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 11 16 попечительство. Он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя. Самостоятельно он может совершать только мелкие бытовые сделки, и в этом его положение схоже с положением малолетнего в возрасте от 6 до 14 лет, который также обладает только конкретной дееспособностью. В соответствии со ст. 29 ГК РФ, гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом РСФСР. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает опекун. Необходимость медицинского критерия недееспособности вызвана тем, что «...без установления наличия или отсутствия психического расстройства суд должен был бы разбираться в разнообразии степеней и оттенков сознательности и психической уравновешенности людей»12. Устанавливая разный порядок признания недействительными сделок, совершенных лицами, признанными недееспособными, и лицами дееспособными, но находящимися в момент совершения сделок в таком состоянии, когда они не могли понимать значения своих действий или руководить ими, закон четко разграничивает эти состояния, что имеет большое теоретическое и практическое значение. Участие в сделках юридических лиц тоже связано с обладанием последними правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность юридического лица возникает с момента утверждения его устава или положения и государственной регистрации (ст. 49, 51 и 52 ГК РФ). 12 С. 13. Судебная психиатрия: Руководство для врачей. Под ред. У. М. Файнберга. - 1950 г. - 17 В отличие от гражданина, который, будучи всегда правоспособным, не всегда обладает дееспособностью, юридическое лицо одновременно становится и правоспособным, и дееспособным. Причем дееспособность, как и правоспособность, юридического лица определяется рамками его устава или положения и закона. Когда юридическое лицо выступает в качестве стороны в сделке, то условием ее действительности является соответствие этой сделки специальной или общей правоспособности юридического лица. Этот вопрос решается на основании закона и содержания устава или положения данного юридического лица. Однако запрещение неуставных сделок не должно стеснять деятельность юридического лица, направленную на достижение поставленных перед ним целей. Круг сделок, которые вправе совершать юридические лица не определяется каким-либо исчерпывающим перечнем и не ограничивается лишь теми сделками, которые являются основным содержанием деятельности этого юридического лица. Оно может совершать самые разнообразные единичные сделки, которые сопутствуют основной деятельности юридического лица и диктуются целью юридического лица, установленной в его уставе или положении о нем. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензий). В этом случае право юридического лица осуществлять такую деятельность возникает с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действий, если иное не, установлено законом или иными правовыми актами. Полные (научные) определения сделки, предложенные М.М. Агарковым, И.Б. Новицким и В.П. Шахматовым, а также исследование нами элементов и признаков сделки позволяют предложить определение сделки, которое, во- 18 первых, включило бы все имеющие существенное значение ее признаки, вовторых, отграничило сделку от других юридических фактов, в том числе от недействительных сделок. Сделка должна обладать следующими признаками: 1) сделка — юридическое действие, т.е. волевой акт; 2) сделка — дозволенное, правомерное действие; 3) сделка — действие, направленное на достижение положительного результата и приводящее к нему, т.е. к установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей; 4) участниками сделки могут быть только субъекты гражданского права — физические лица, обладающие дееспособностью (конкретной, ограниченной или полной), и юридические лица, обладающие специальной или общей правоспособностью; 5) действия могут быть односторонними (одного субъекта) и многосторонними (нескольких субъектов); 6) предметом сделки могут быть только имущественные отношения. 1.3. Условия действительности сделки. В статье 153 ГК РФ дано определение сделки как действия граждан и юридических лиц, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки13. В отечественной несоблюдение условий юридической науке обычно считается, что действительности сделки приводит к недействительности такой сделки14. 13 14 Гражданское право. Под ред. Е.А. Суханова. М. - 1998 г. - С. 47. Гражданское право. Под ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева. М. - 1997 г. - с. 35. 19 Условия действительности сделки вытекают из её определения как правомерного юридического действия субъектов гражданского права, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Чтобы обладать качеством действительности, сделка в целом не должна противоречить закону и иным нормативно-правовым актам. Это требование выполняется при одновременном наличии следующих условий15: а) законность содержания сделки – содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым актам, т.е. сделка не нарушает требований закона и подзаконных актов (инструкций, положений и т.д.); б) дееспособность лица – сделка совершена дееспособным лицом; если закон признает собственное волеизъявление лица необходимым, но не достаточным условием совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет), воля такого лица должна быть подкреплена волей указанного в законе лица (родителя, усыновителя, попечителя); в) свобода волеизъявления – волеизъявление совершающего сделку лица соответствует его действительной воле, т.е. совершено не для вида, а с намерением породить юридические последствия; г) соблюдение формы сделки. Законность содержания сделки - есть соответствие содержания сделки требованиям нормативных актов. Согласно первой точке зрения, которую разделяют большинство цивилистов, это условие, предъявляемое к содержанию сделки, трактуется как соответствие содержания сделки действующим нормативным актам16. Согласно второй точке зрения условия, предъявляемые к содержанию сделки, разделяют на фактические и юридические. Юридические требования, предъявляемые к содержанию сделки, заключаются в установлении законности совершаемой сделки. Законность сделки выражается не только в соответствии ее содержания нормативным 15 16 Гришаев С.П. Гражданское право. «Юристъ». М. - 2003 г. - С. 25. Гражданское право под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М. - 1997 г. - С. 65. 20 актам, но также и в управомоченности лица, совершающего сделку (сделка по продаже чужой вещи недействительна). Фактические заключаются в требования, предъявляемые установлении реальной к содержанию (фактической) сделки, возможности осуществлять права или исполнять принимаемые по сделке обязанности. При этом, разумеется, что вопрос о реальности осуществления сделки решается сторонами на момент совершения сделки17. Согласно третьей точке зрения условия, предъявляемые к содержанию сделки, можно разделить на 3 части: законность содержания, возможность исполнения, определенность содержания18. В данном случае следует говорить о позитивных требованиях нормативных актов к содержанию сделки определенность предмета и других существенных условий, изначальная реальность её исполнения. Грубой ошибкой ряда цивилистов, придерживающихся термина "законность содержания сделки", является создание впечатления у неискушенного читателя, что существуют только негативные условия, предъявляемые нормативными актами к содержанию сделки19. Если довести до абсурда позицию представителей этой точки зрения, то можно вообще не выделять условия действительности сделок, а сказать, что существует единственное условие - законность сделки, сославшись на ст. 1 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), в которой сказано, что физические и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора. Представляется, что в качестве общего названия этого условия действительности сделки следует оставить "законность содержания", но разделить это условие на две составные части: негативные требования В.П. Шахматов. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. Томск. - 1966 г. - С. 84. 18 И.Б. Новицкий. Основы римского гражданского права. М. - 1972 г. - С. 54. 19 О.А. Красавчиков. Советское гражданское право. М. - 1972 г. - С. 56. 17 21 нормативных актов к содержанию сделки, позитивные требования необоснованно смешивают нормативных актов к содержанию сделки. Представители второй точки зрения способность лиц к заключению сделки с содержанием сделки. К тому же данная классификация, по моему мнению, с практической точки зрения не совсем оправдана - деление требований, предъявляемых к содержанию сделки, на юридические и фактические ничего не дает для практики, а скорее даже вводит в замешательство обычных участников гражданского оборота. Представители третьей точки зрения, по сути, правильно выделили три условия действительности, связанных с содержанием сделки: определенность содержания, изначальная реальность исполнения и законность содержания. Однако, с точки зрения строгой логики их классификация критична: как можно создать классификацию условий, поставив в один ряд общее (законность) и частный случай этого общего (определенность и изначальная реальность исполнения). Такая классификация недопустима, ведь и определенность содержания и изначальную реальность исполнения абсолютно правомерно назвать частью законности содержания - позитивными требованиями нормативных актов к содержанию сделки. Из позиции данных авторов не усматривается, что они рассматривали законность содержания как негативное требование нормативных актов. Но, ГК РФ в ст. 168 устанавливает: «Сделка, не соответствующая требованиям закона и иных правовых актов, ничтожна, если закон не установит, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушений». Таким образом, нарушение законодательства с обязанностью не приводит к признанию сделки недействительной, т.к. законодательством могут быть предусмотрены иные последствия такого нарушения. По общему правилу, действительны только сделки дееспособных граждан. Сделки недееспособных, за исключением доступных малолетним мелких бытовых сделок, с самого начала не имеют никакой силы и могут, 22 просто не исполнятся. Сделки частично и ограниченно дееспособных, кроме тех, которые им разрешено совершать самостоятельно, призываются судом недействительным по требованию попечителей, не давших согласия на их заключение. Если гражданин, дееспособный, но из-за душевного расстройства, опьянения или по другим причин не понимал в момент совершения сделки смысла своих действий, он вправе, доказав это обстоятельство, требовать по суду признания сделки недействительной. В одном из судебных дел, например, был объявлен недействительным обмен жилого помещения, наниматель которого подписал необходимые документы в соответствии сильного опьянения. В отличие от физических лиц юридические лица всегда дееспособны. Их сделки не могут быть дискредитированы ввиду отсутствия дееспособности, её неполноты или ограниченности. Но юридические лица обладают специальной правоспособностью и вправе совершать лишь такие сделки, которые не выходят за рамки поставленных передними целей и возможных на них задач. Нарушение этого требования делает сделку недействительной, и если законом не предусмотрены более строгие меры, исполнение, полученное каждой из сторон, возвращается другой стороне20. Для действительности сделки воля и волеизъявление имеют значение только в их единстве. Кроме того, совершенно очевидно, что осуществление прав и обязанностей независимо от волевого характера возникновения правоотношения, вне волевых актов его участников, немыслимо21. Важное значение имеет и то, как формировалась воля. Необходимым условием для действительности сделки является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представления лица о существе сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман), либо создавать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие), ибо в данном случае имеет место порок Иоффе О. С. Что должен знать каждый о гражданском праве. М.: «Знание». 1973 г. - С. 49-50. 21 Е.А.Суханов. Гражданское право. М.: «Бек» - 1994 г. - С. 54. 20 23 воли, где воля хотя и совпадает с волеизъявлением, но содержание воли не отражает действительные желания и намерения субъекта. Порок воли также является основанием для признания сделки недействительной. Однако «воля и её мотивы представляют собой внутреннюю сторону юридической сделки» и свое юридическое значение она «приобретает только при проявлении её во вне, во внешних действиях»22. И все же воля в сделке не просто, вернее, не только целеустремленность субъекта, а «психическое регулирование его поведения, результатом которого является заключение сделки, поскольку бесспорно то, что насилие, обман, угроза и т.п. воздействуют не на объективное действие - волеизъявление, а на волю субъекта, на принятие им вынужденного решения или на формирование ошибочного намерения, то есть на психически регулируемые действия». При насилии лицо лишается собственной воли, которую пытается насильственно заменить воля другого, так что первое лицо становиться простым орудием, средством выражения воли второго. Вследствие этого обстоятельства «юридическое действие, произведенное под влиянием насилия, не может считаться выражением воли того, от кого это действие внешним образом происходит». В данной ситуации нельзя говорить о фактическом соответствии волеизъявления воле субъекта, что противоречит требованиям закона. Поэтому в случае, если при совершении сделки (заключении договора) воля лица оказалась несвободной, складывающейся под влиянием обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения представителя этой стороны с другой стороной, а также вследствие стечения тяжелых обстоятельств, сделка может быть признана недействительной. Таким образом, можно сделать вывод, что сделка является действительной только при соответствии субъективного намерения лица объективному его выражению. Сделка порождает права и обязанности только в том случае, если соблюдена ее форма, которая предписана законом. Форма сделок бывает устной и письменной. Устно могут совершаться любые сделки, если: 22 О.А.Красавчиков. Советское гражданское право. М.: «Спарк». - 1995 г. - С. 65. 24 - законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма; - сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок, для которых требуется нотариальная форма, а также сделок, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет ее недействительность; - сделка совершается во исполнение письменного договора и имеет соглашение сторон об устной форме исполнения. Остальные сделки совершаются в письменной форме. Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная сделка совершается путем составления документа, определяющего содержание сделки и подписанного непосредственно лицом, от имени которого она совершена, или тем, кто действует по его полномочию (по доверенности). Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на документе совершается удостоверительная подпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие23. Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть дополнительно введены требования к простой письменной форме. Они могут относиться к бумаге, на которой должен составляться документ, например, бланки установленной формы. Для соблюдения простой письменной формы обязательным условием является подписание документа уполномоченным лицом. Письменная форма предусмотрена законом для всех видов сделок юридических лиц между собой, а так же и с гражданами (ст.161 ГК РФ). 23 С. 315. В.И. Грибанов. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М. - 2001 г. - 25 Исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, которые могут совершаться устно. Рассмотренные выше правила устанавливают требования со стороны закона, что не мешает гражданам облечь в простую письменную форму сделку, для совершения которой достаточно было бы и устной формы. Письменная форма наиболее распространена в деловом обороте, поскольку при наличии письменного документа можно максимально быстро и достоверно выявить волю сторон на совершение сделки. Несоблюдение требуемой законом письменной формы может приводить к различным последствиям. Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась (ст. 163 ГК РФ). Наряду с рассмотренными формами совершения сделок, законом введена дополнительная стадия совершения отдельных видов сделок - государственная регистрация. Если законом предусмотрено, что та или иная сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной регистрации сделка не считается облеченной в требуемую законом форму, а следовательно, и совершенной. Обязательность государственной регистрации предусмотрена Гражданским кодексом для сделок с землей и другим недвижимым имуществом. Последствия несоблюдения нотариальной формы, а также требования о государственной регистрации отличаются более жесткими мерами, чем при несоблюдении простой письменной формы. Несоблюдение нотариальной формы сделки, либо требования государственной регистрации влечет недействительность сделки. Рассмотрим пример, приведенный Н.Д. Егоровым24: гражданин подарил своему знакомому дачу и передал ее во владение одаряемому, поскольку такая 24 - С. 85. Гражданское право. Под ред. А.П. Сергеева, М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников» - 2001 г. 26 сделка требует нотариального оформления и регистрации, одаряемый обратился к нотариусу. Даритель же отказывается от оформления сделки, считая, что он уже передал все права и теперь оформлением пусть занимается одаряемый. В подобных случаях закон устанавливает возможность судебного доказывания факта совершения сделки. Поскольку воля дарителя, была выражена, но не облечена в требуемую законом форму, суд вправе признать по требованию другой стороны совершенную сделку действительной. Решение суда как бы подменяет собой нотариальную форму, ибо после вынесения решения судом последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется (п. 2 ст. 165 ГК). Аналогичное правило установлено и для уклонения от государственной регистрации. В этом случае суд выносит решение о регистрации сделки. Сделка - только правомерное действие, совершенное в соответствии с требованиями закона. Правомерность сделки означает, что она обладает качествами юридического факта, порождающего те правовые последствия, наступления которых желают лица, вступившие в сделку, и которые определены законом для данной сделки. Поэтому сделка, совершенная в соответствии с требованиями закона, действительна, то есть признается реально существующим юридическим субъектами сделки правовой результат. фактом, породившим желаемый 27 ГЛАВА II. Классификация сделок по гражданскому законодательству РФ. 2.1. Характеристика основных видов сделок Гражданско-правовые сделки разнообразны и могут быть подразделены на ряд видов. Классификация сделок позволяет выделить их правовые особенности и лучше понять правовую специфику отдельных категорий сделок, их значение и сферу применения. Прежде всего, следует различать сделки односторонние, двусторонние и многосторонние. Это деление проведено по признаку количества волеизъявлений, присутствующих в сделке. Если в односторонней. сделке выражена Примером может воля одной служить стороны, завещание она - считается распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. В завещании выражена воля только одного этого гражданина, другой стороны в нем нет. Ни наследники, названные в завещании, ни отказополучатели в данной сделке не участвуют, воли своей не выражают. Односторонними сделками являются также отказ от наследства, отмена доверенности, отказ от доверенности. Надо учитывать, что односторонняя сделка не всегда означает выражение воли одного лица. В ней всегда одна сторона, в этом ее особенность. Но односторонняя сделка может быть совершена несколькими лицами, выступающими как одна сторона. Например, 5 наследников совместно делают нотариусу заявление об отказе от наследства (ст. 62 Основ законодательства о нотариате); три гражданина выдают доверенность на управление домом, принадлежащим им на праве общей собственности и т.п. Из общего правила, закрепленного в ст. 155 ГК, вытекает, что односторонняя сделка создает у лица, которое ее совершает, определенную обязанность по отношению к адресату сделки. Так, из публикации о предстоящем аукционе или конкурсе возникают определенные обязанности у организатора. При этом если аукцион или конкурс является открытым, то это 28 обязанности по отношению к любому, кто отзовется, а если закрытым – по отношению к любому из числа приглашенных. Одна из таких обязанностей состоит в соблюдении объявленных условий конкурса (отказ от них возможен лишь в установленном законом порядке). В этой связи, в частности, Высший Арбитражный Суд РФ признал, что предъявить иск о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного по результатам аукциона или конкурса, может любое лицо, которому отказано в участии в публично объявленном конкурсе. Возложить своими односторонними сделками обязанность на другое лицо можно только в случаях, когда на этот счет есть прямое указание в законе или соглашении, заключенным именно с тем, на кого такая обязанность будет возложена. Например, при транзитной поставке покупатель может направить продавцу разнарядку, указав в ней, кому, в каком объеме и в какой срок последний обязан отгрузить товары. Разнарядка – односторонняя сделка, обязательная для продавца, поскольку тот принял на себя соответствующую обязанность по договору с лицом, выдавшим разнарядку. На односторонние сделки распространяются общие положения об обязательствах и договорах. Статья 156 ГК имеет при этом в виду сделку как особую разновидность правоотношения. Здесь подразумеваются статьи Кодекса, которые регулируют вопросы о сторонах в обязательствах, сроках и формах договора, порядке его исполнения, ответственности за нарушение и др. В отличие от этого нормы, которые регулируют договор, как основание возникновения обязательства, по общему правилу к односторонним сделкам относиться не могут. Имеются в виду, в частности, ст. глав 28 и 29, в которых речь идет соответственно о заключении договора, его изменении и расторжении. Для совершения двухсторонней необходимо выражение согласованной воли двух сторон, а для многосторонней, трёх и более сторон. Однако в двухсторонней сделке может иметь место множественность лиц: когда, 29 например, при совершении сделки купли-продажи с одной стороны выступают несколько покупателей, а с другой - несколько продавцов. Причем воля сторон должна быть встречной. Встречность воли означает, что, во-первых, воля субъектов диктуется взаимоудовлетворяемыми интересами (например, при найме жилого помещения) и, во-вторых, присутствует согласованность воли (согласованность цены и условий поставки при договоре купли-продажи)25. Порядок совершения двух- и многосторонних сделок отличается сложностью и строгостью, форма же их подчиняется достаточно гибким правилам. Если в двухсторонней сделке с множественностью лиц несколько субъектов на одной стороне выражают единую волю, то в многосторонней сделке каждый её участник является самостоятельной стороной и выражает индивидуальную волю. Примером может служить учредительный договор о создании хозяйственных образований (концернов, ассоциаций, хозяйственных товариществ и т.д.). Двухсторонние и многосторонние сделки называются договорами. Именно договор является наиболее распространенной гражданско-правовой сделкой, порождающей экономические связи между предпринимателями, предпринимателями и непосредственными потребителями их товаров, работ, услуг. Договоры широко используются и в отношениях между гражданами. Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального и другого блага. Возмездность в сделке может выражаться в передаче денег, вещей, предоставлении встречных услуг, выполнении работы и т.д.26 Только двухсторонние сделки могут быть возмездными, например, при совершении сделок купли-продажи. Как правило, возмездны все сделки по 25 26 21. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Душанбе. «Дониш».: - 1983 г. - С. 88. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: «Бек». - 1994 г. - С. 30 передаче имущества в собственность, во временное пользование; возмездность или безвозмездность сделок поручения и хранения определяются соглашением сторон. Безвозмездной называется сделка, в которой одна сторона получает какое либо благо, не отдавая ничего взамен. Односторонние сделки всегда безвозмездны. Безвозмездные сделки сравнительно редки в отношениях юридических лиц, чаще они встречаются во взаимоотношениях граждан между собой или с организациями. Например: предоставление имущества во временное безвозмездное пользование, дарение, поручение и займ по договоренности, а так же разнообразные благотворительные сделки, спонсорские сделки по финансированию социально-культурных движений и организаций и т.п. В условиях роста экономической самостоятельности субъектов, гуманизации экономической и политической жизни общества происходит расширение сферы применения безвозмездных сделок. Примером этому могут служить разнообразные благотворительные сделки, спонсорские сделки по финансированию социально-культурных движений и организаций и т.п. По моменту, к которому приурочивается их возникновение, сделки, могут быть реальными и консенсуальными. Реальные сделки (от лат. «res» — вещь) считаются совершенными, когда одновременно выполняются два условия: а) имеется соглашение, совершено волеизъявление в требуемой законом форме; б) произошла передача вещи. Примерами реальных сделок являются договоры займа (п. 1 ст. 807 ГК), хранения (п. 1 ст. 886 ГК), страхования (п. 1 ст. 957 ГК), перевозки груза (ст. 785 ГК). Все они считаются заключенными только после того, как одна из сторон передала другой соответствующее имущество. При займе необходима выдача суммы займа заемщику, при хранении — передача вещи хранителю, при страховании — уплата страховой премии или ее первого взноса, при перевозке — сдача груза перевозчику. 31 Для заключения консенсуальных сделок (от лат. «consensus» — соглашение) необходимо и достаточно соглашения сторон, выраженного в надлежащей форме. Консенсуальными являются большинство гражданскоправовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, комиссия). Некоторые сделки могут быть как реальными, так и консенсуальными (например, договор дарения — ст. 572 ГК, договор морской перевозки груза — ст. 115 КТМ). Для определения того, является сделка реальной или консенсуальной, необходимо внимательно характеристике изучить формулировки консенсуальных сделок закона. Обычно при используется словосочетание «обязуется передать, обязуется выполнить» и т.п., из чего следует, что сделка является заключенной еще до передачи вещи. При описании реальных сделок говорится о том, что одна сторона «передает» другой стороне определенную вещь, и это означает, что момент заключения сделки совпадает с моментом передачи вещи. Разница между реальным и консенсуальным договорами в формулировках закона наглядна на примере договора дарения. В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает (модель реального договора) или обязуется передать (модель консенсуального договора) другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. Из этого определения становится ясно, что дарение может быть как реальным, так и консенсуальным договором. Сделки могут быть каузальными и абстрактными. Каузальными называются сделки, действительность которых зависит от наличия основания сделки. Сторона каузальной сделки может доказывать отсутствие основания. Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от её цели. Цель должна быть законной и достижимой. Так, будет признана недействительной сделка, совершенная с целью, заведомо противной интересам государства и общества. Например, покупая вещь, мы имеем цель получить ее в собственность за деньги; получая деньги взаймы, мы имеет в виду распорядиться ими, но затем вернуть заимодавцу, взятую у него сумму и т.д. Практическое значение данного 32 вопроса, заключается в следующем: незаконность основания, либо его неосуществимость влечет за собой недействительность сделки. Например, гражданин завещал все принадлежащее ему имущество техникуму, не зная, что этот техникум давно ликвидирован. Цель, которую имел в виду данный гражданин, неосуществима, поэтому его завещание недействительно. Если в сделке вообще нет основания, то она также недействительна. Такие сделки называются мнимыми. Абстрактными считаются сделки характеризуются тем, что доказывать основание сделки запрещено. Кауза существует (без нее не бывает сделки), но она не видна, не обозначена. Например, выдан чек, в котором дается указание банку уплатить держателю чека такую-то сумму. Что является основанием платежа (плата за товар, погашение долга и т.п.) - не известно, и это не интересует плательщика. На действительность таких сделок это обстоятельство не влияет. Например: вексель (он может быть выдан при совершении любой сделки и подлежит оплате лицом, выдавшем его (векселедателем), а переводной вексель еще и лицами, подписавшими вексель при его передаче). В зависимости от того, предусматривает ли сделка или позволяет определить день ее исполнения (период времени, в течение которого она должна быть исполнена), либо нет, сделки могут быть срочными и бессрочными. В срочных сделках прямо предусмотрены или могут быть определены один из двух или оба следующих момента: 1) исполнение одной или нескольких обязанностей и 2) исполнение остальных обязанностей по сделке и, следовательно, ее прекращение. Так, по договору аренды арендодатель был обязан передать во владение и пользование арендатора имущество не позднее 1 апреля 1999г. Таким образом, здесь определен срок исполнения обязанности арендодателем (первый из указанных двух моментов). В этом же договоре может быть указано, что имущество подлежит возврату арендодателю не позднее 1 апреля 2000г. 33 (момент прекращения сделки в связи с исполнением последней обязанности арендатора). Наконец, в договоре может быть одновременно определено, что имущество передается арендатору не позднее 1 апреля 1999г., а подлежит возврату арендодателю не позднее 1 апреля 2000г. (оба срока определены). Бессрочная сделка не предусматривает срок ее исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок. Такая сделка должна быть исполнена в разумный срок после ее возникновения. В случае неисполнения в разумный срок, а также в случае, когда срок исполнения определен моментом востребования, должник обязан исполнить сделку в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования об ее исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота, или существа обязательства (п. 2 ст. 217 ГК РФ). По признаку наступления правовых последствий сделки в зависимости от определенного обстоятельства (условия) сделки разделяются на условные и безусловные. В отличие от срока, который неизбежно должен наступить, обстоятельство (событие, явление, действие третьего лица), рассматриваемое как условие сделки, может наступить, или не наступить в будущем. К моменту совершения сделки оно еще не наступило. При условной сделке права и обязанности ее участников возникают или, наоборот, подлежат прекращению, если определенное обстоятельство возникнет. Условные сделки, в свою очередь, разделяются на совершенные под отлагательным или под отменительным условием. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 1 ст. 157 ГК). Таким образом, правовой результат сделки наступит, только если соответствующее событие или явление произойдет, или действие 34 третьего лица будет совершено27. Права и обязанности по сделке не возникнут, если данное обстоятельство не наступит. Например, владелец дачи обязуется сдать ее в аренду другому лицу при условии, что строительство дачи будет закончено к 1 июня соответствующего года. Если наступлению условия недобросовестно (т.е. вопреки нормам права или морали) воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим. При отменительном условии стороны ставят прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 21 ст. 157 ГК). Права и обязанности по такой сделке возникают с момента ее совершения. Однако они прекращаются, если наступит отменительное условие. Правовые последствия сделки, наступившие до того, как произошло это событие или явление, сохраняют силу. Так, владелец дачи сдал ее в аренду с 1 марта соответствующего года. В договор было включено условие о прекращении аренды, если в этом году возвратится из-за границы семья сына. Семья сына возвратилась 1 июля того же года. Сделка прекратила действие с 1 июля. Однако арендная плата, переданная владельцу за период с 1 марта по 1 июля, остается за ним. Для пресечения злоупотребления участниками условных сделок своими правами в законе установлены определенные правила, призванные гарантировать «чистоту» и независимость условных сделок от поведения участвующих в них сторон. Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, оно признается ненаступившим. Наступление правовых последствий безусловной сделки не поставлено в зависимость от какого-либо обстоятельства, указанного в сделке. Кроме рассмотренных выше, выделяют биржевые сделки. Гражданский Кодекс не называет биржевых сделок, но Основы гражданского законодательства 1991г. их предусматривали. Особенность этого вида 27 В.П. Грибанов, Сроки в гражданском праве. М. - 1967 г. - С. 65. 35 заключается в особом статусе субъектов, их совершающих, месте совершения и предмете сделки. К биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, совершаемые на бирже с товаром, допущенным к обращению на бирже. Также необходимо отметить, что совершать сделки на бирже могут только лица, имеющие право участвовать в биржевых торгах. Смысл выделения этой разновидности сделок заключается в установлении специального порядка подписания и специальной формы их совершения. Биржевые сделки оформляются маклерскими записками, которым при определенных условиях может быть придано значение нотариально удостоверенной формы сделки. Кроме того, биржи устанавливают собственные правила, включающие наличие специального биржевого органа по рассмотрению споров – биржевого арбитража. Таким образом, отнесение сделки к биржевой означает ее подчинение особому правовому режиму, для которого необходимо наличие всех названных выше элементов. Наконец, выделяют также фидуциарные сделки которые носят доверительный характер. Поручение, комиссия, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием так называемых личнодоверительных отношений сторон. Особенность фидуциарных сделок состоит в том, что изменение характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера может привести к прекращению отношений в одностороннем порядке (например, поверенный и доверитель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора). Такое разнообразие видов сделок во многом способствует расширению свобод частного предпринимательства, поскольку стороны получают больше возможностей для взаимоотношений в экономическом плане, не будучи зажатыми в узкие рамки, как это было при плановой системе экономики. 2.2.Отличительные черты сделки по форме 36 Воля участников сделки, отражающая их намерение совершить сделку, должна получить определенное внешнее выражение и закрепление. Это необходимо, чтобы содержание сделки было ясно ее участникам, условия сделки были зафиксированы, и можно было без затруднений разрешать споры между сторонами сделки, если они возникнут. Стороны могут быть свободны в выборе того или иного способа выражения воли, они могут быть предусмотрены законом или соглашением сторон. Способы изъявления или выражения воли могут быть различными. Их можно назвать формой выражения сделки. Под формой сделки понимается способ выражения воли ее сторон28. Форма в сделке представляет собой тот способ, при помощи которого фиксируется волеизъявление, направленное на совершение сделки. Способы выражения воли можно назвать формами выражения воли29. Существует несколько таких способов. Гражданский кодекс п. 1 ст. 159 признает, что сделка, для которой законом или соглашением сторон не предусмотрена обязательная письменная форма, может быть совершена устно. Тем самым свобода выбора у лица, совершающего сделку, между устной и письменной формой является правилом, а обязательная письменная форма - исключением из него. Письменная форма обязательна только в случаях, когда на этот счет имеется прямое указание в законе либо стороны придут к соглашению о необходимости облечь совершаемую ими сделку в письменную форму. Устные сделки (ст. 159 ГК) совершаются путем словесного выражения воли лица. К ним приравниваются сделки, заключенные путем конклюдентных действий, а при наличии ясных указаний на этот счет в законе или соглашении путем молчания (п. 2 и 3 ст. 158). При этом п. 2 ст. 159 признает юридическое значение за конклюдентными действиями лишь при условии, если закон допускает заключение сделки в устной форме. Наиболее распространенным 28 Куник Я.А. Гражданско-правовые сделки. МИНХ им. Г.В. Плеханова. М.: - 1960 г. - 29 Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М. - 1954 г. - С. 11. С. 19. 37 примером конклюдентных действий являются покупка вещей через автомат, принятие наследства путем вступления во владение и др. Бывает, что конклюдентное действие состоит в заключение другой сделки, например, сложение наследником входящего в состав наследства долга является принятием наследства. Иногда в литературе подчеркивается, что посредством конклюдентных действий могут заключаться только наиболее простые сделки30. С этой точки зрения обоснованно не соглашается Н.В. Рабинович, которая считает, что посредством конклюдентных действий могут заключаться и сложные договоры, если в оферте будет изложено все четко, так что от контрагента будет требоваться только, выразить согласие на заключение договора31. В связи с тем, что конклюдентные действия требуют от контрагента сделать заключения о воле другой стороны заключить договоров, в судебной практике иногда возникают споры о том, выразило ли лицо волю на заключение договора или нет. При характеристике конклюдентных действий следует отметить, что ГК РФ удачно сформулировал сферу применения выражения воли посредством конклюдентных действий. Дело в том, что ГК РСФСР 1964 г. формулировал это положение недостаточно удачно: «Сделка, для которой законом не установлена определенная форма, считается совершенной также, если из поведения лица явствует его воля совершить сделку»32. Это положение ГК РСФСР 1964 г. создало почву для неправильных выводов относительно правовой природы конклюдентных действий. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М. - 1954 г. - С. 15. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: С. 32. 1960 г. 32 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) //Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. - № 24. - Ст.407. 30 31 38 Так, В.П. Шахматов на основе этого положения считал, что форма, в которую облекается волеизъявление, присуща только словесному способу выражения воли33. Данное утверждение противоречит самой сущности сделки: не может существовать сделка без формы, т.к. форма – это способ изъявления воли. «Удачность» формулировки ст. 158 ГК РФ заключается также и в том, что в ней подчеркивается связь конклюдентных действий с устной формой сделки: на конклюдентные действия распространяются правила, регулирующие устную форму сделки. В юридической науке часто подчеркивается, что к сделкам, заключенным посредством конклюдентных действий, необходимо применять правила, относящиеся к устным сделкам: жесты, движения, действия могут быть могут быть приравнены к словам; правила же, регулирующие письменные сделки, фактически не могут быть распространены на конклюдентные действия. И все же, несмотря на преобладание в юридической литературе точки зрения об «удачности» формулировки ст. 158 ГК, Ф.С. Хейфец предлагает свою формулировку этой статьи: «Сделка, для которой не требуется обязательная словесная форма (устная или письменная), считается совершенной посредством конклюдентных действий, то есть когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку»34. Мы считаем, что в предложении Ф.С. Хейфеца больше недостатков, чем достоинств, потому что: Во-первых, ГК РФ ни для какого вида сделок не предусматривает, что они могут заключаться только устно, а не посредством конклюдентных действий; Во-вторых, становиться неясно, правила письменной или устной формы применять к конклюдентным действиям. Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. Томск: С. 65. 1966 г. 34 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М. 1999 г. - С. 57. 33 39 Конклюдентные действия в основном могут заменять только устную речь (устную форму), однако в ст. 438 ГК РФ предусмотрена возможность акцепта письменной оферты посредством действий по выполнению указанных в оферте условий. В случае такого «акцепта действиями» письменная форма договора считается соблюденной. ГК особо выделяет возможность устного совершения двух видов сделок. Прежде всего, речь идет о сделках, исполняемых при самом их совершении (например, при приобретении товара в розничном, а иногда в оптовом магазине передача товара и его оплата производятся одномоментно). Пункт 2 ст. 159 не только разрешает совершение таких сделок устно, но и, как следует из статьи, допускает только два исключения из этого правила. Во-первых, стороны могут договориться в письменном оформлении таких сделок. Во-вторых, устная форма допустима для сделок, хотя бы и исполняемых при самом их совершении, если для таких сделок установлена нотариальная форма или если несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность. В устной форме по соглашению сторон могут быть совершены сделки во исполнение письменного договора, если только это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п. 3 ст. 159 ГК). Так, договор поставки товара в значительном количестве подлежит заключению в письменной форме. Но стороны условились в этом договоре, что поставка должна производиться мелкими партиями на основании устных заявок поставщика. Такого рода заявки и их акцептование покупателем будут представлять собой устную форму сделки. Гражданское право России исходит из стремления максимального упрощения формы сделок. Но если в ряде случаев закон предъявляет определенные требования к форме сделок, то делается это исключительно в силу практической в том необходимости, избегая излишнего усложнения формы. Письменной следует признать сделку, совершенную путем составления документа, в котором письменно изложено содержание сделки, указано 40 наименование сторон. Такой документ подписывается лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными лицами. Ст. 160, 161 ГК закрепляют общие правила, которые определяют порядок письменного оформления сделок, а также случаи, когда такая форма является обязательной. В законе, иных правовых актах, в соглашении сторон могут быть установлены дополнительные требования, которым должна соответствовать письменная форма сделки. Эти требования могут касаться обязательности изложения сделки на бланке определенной формы, включения в документ обязательных реквизитов, скрепления сделки печатью. В качестве примеров таких документов могут быть приведены перевозочные договоры: при перевозках на железной дороге и внутренним водным путям – накладная, на воздушном транспорте – грузовая накладная, при морских перевозках – чартер, или коносамент, или документы, оформляющие договор страхования. До принятия ГК оставался открытым вопрос, обязательно ли удостоверять документы, оформляющие сделку, печатью, составлять их на специальном бланке и т.п. Кодекс впервые дал на него ответ. Признано, что отсутствие указанных реквизитов не считается по общему правилу нарушением требований к форме сделки. Эти реквизиты рассматриваются как «дополнительные требования», а потом становятся обязательными только в силу соответствующего указания в законе или ином правовом акте или соглашении. При этом в правовом акте или соглашении должно быть зафиксировано не только само требование, но также и последствия его нарушения. В силу п. 5 ст. 185 ГК для доверенностей, выдаваемых от имени юридического лица, обязательно приложение печати, а для юридических лиц, основанных на государственной или муниципальной форме собственности, в отношении доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей существует еще одно требование: они должны быть подписаны помимо руководителя (другого лица, уполномоченного на то учредительными документами) также главным (старшим) бухгалтером. Из 41 самого характера доверенности вытекает, что указанные требования служат условием действительности сделки. В отличие от того, что было предусмотрено в ст. 66 Кодекса 1964г., для всех иных юридических лиц, кроме основанных на государственной и муниципальной собственности, в том числе для всех видов хозяйственных товариществ и обществ, на доверенности достаточно одной подписи - руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами. Законодатель учел и существующую практику применения различных современных способов факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования электронно-цифровой подписи и иных аналогов собственноручной подписи. Однако здесь соблюдена определенная осторожность: их использование признается допустимым, если в законе, ином правовом акте или соглашении сторон не будут установлены сама возможность подобных подписей и определенный порядок. Нарушение хотя бы одного из этих требований может служить остаточным основанием для оспаривания сделки. В отношении граждан, которые не могут собственноручно подписываться (из-за физического недостатка или неграмотности), установлены специальные правила. Вместо них подпись учиняет кто-либо другой, и подпись этого последнего, (рукоприкладчика), удостоверяет нотариус, иное лицо, наделенное правом совершать соответствующее нотариальное действие. Для рукоприкладчика никаких прав и обязанностей по сделке, которая им подписана, не возникает. Он не становится ее участником. Одновременно с удостоверением они должны указать причину, по которой собственноручное учинение подписи оказалось невозможным. Функции нотариуса могут в описанных случаях выполнять организация, в которой работает лицо, совершающее сделку, либо стационарное лечебное учреждение, в котором оно лечится. Согласно п. 1 ст. 161 ГК РФ в этой форме должны совершаться: 42 1) Сделки юридических лиц между собой и с гражданами. Поскольку речь идет об обязательном участии в таких сделках любых юридических лиц, имеется в виду не только государственные, но и муниципальные, а также частные организации. В пункте 1 ст. 161 ГК РФ говорится о сделках между юридическими лицами, между ними и гражданами. Под действие этого пункта попадают и односторонние сделки, создающие обязанности лишь у лица, совершающего сделку, например, составление и выдача доверенности и т.д. 2) Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Такой размер оплаты устанавливается Государственной Думой и в условиях инфляционной экономики достаточно часто изменяется. Под суммой сделки понимается цена встречного предоставления. 3) Предусмотренные законом сделки независимо от того, кто в них участвует и какова сумма. К этой группе относятся договоры продажи недвижимости, продажи предприятия, аренды на срок более года, аренды здания или сооружения, найма жилого помещения, договор банковского вклада, страхования, поручительство и др. А так же, в простую письменную форму должны быть обличены сделки, для которых эта форма установлена не законом, а соглашением сторон (п. 1 ст. 159 ГК). Нотариальное удостоверение письменной сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующим требованиям ст. 160 ГК, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершить такое нотариальное действие (п. 1 ст. 163 ГК). Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 1) указанных в законе; 2) предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК). Документ, на котором совершается удостоверительная надпись, должен соответствовать требованиям ст. 160 ГК. Следовательно, этот документ обычно 43 содержит реквизиты, обязательные для письменной сделки вообще – содержание сделки, упоминания об ее участниках и их подписи. При несоответствии документа этим требованиям нотариус или другое должностное лицо обязаны отказать в нотариальном удостоверении сделки. Право совершения удостоверительной надписи на документе принадлежит, прежде всего, нотариусам. К этой категории относятся нотариусы государственных нотариальных контор и нотариусы, занимающиеся частной практикой. В случаях, удостоверения предусмотренных сделок законом, право другим должностным принадлежит нотариального лицам (уполномоченным должностным лицам органов исполнительной власти, должностным лицам консульских учреждений РФ за границей, капитанам судов загранплавания, командирам воинских частей, главным врачам и т.д.). Однако круг сделок, которые вправе удостоверять эти должностные лица, может быть ограничен. Так, должностные лица органов исполнительной власти имеют право удостоверять только завещания и доверенности. Должностные лица консульских учреждений вправе удостоверять любые сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации. В целях осуществления контроля за законностью совершаемых сделок и повышения степени достоверности документа, в которой она облекается, в ГК 1994 г. определен сравнительно узкий круг сделок, подлежащих нотариальному удостоверению, – доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 185 ГК), доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК), договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен (п. 2 ст. 339 ГК); договоры уступки требований или перевода долга, если сами требования или долг основаны на сделке, 44 совершенной в нотариальной форме (п. 1 ст. 389, п. 2 ст. 391 ГК), договор ренты (ст. 584 ГК), завещание (ст. 540 ГК 1964г.). Сопоставление приведенных правил действующего гражданского законодательства с положениями Гражданского кодекса РСФСР 1964г. убеждает в том, что Гражданский кодекс РФ 1994г. отказался от требования нотариального удостоверения некоторых сделок, в отношении которых по Гражданскому кодексу РСФСР 1964г. такое удостоверение было обязательным. Так, действующий ГК не требует нотариальной формы для сделок по отчуждению (купле-продаже, мене, дарению жилого дома или части дома, находящегося в городе или поселке городского типа, договора дарения на сумму свыше установленного предела). В действующем ГК не содержится также предписаний об обязательности нотариального удостоверения договоров продажи иной недвижимости (ст. 550), продажи предприятия (ст. 560), аренды здания или сооружения (ст. 651), аренды предприятия (ст. 658). Во всех указанных случаях закон устанавливает государственную регистрацию соответствующих сделок. Таким образом, видится, что действующее законодательство считает излишним параллельное существование нотариального удостоверения и государственной регистрации многих сделок и делает выбор в пользу последней. Однако в силу ст. 7 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» впредь до введения в действие федерального закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для договоров, предусмотренных ст. 550 (продажа недвижимости), ст. 560 (продажа предприятия), ст. 574 (дарение) Гражданского кодекса Российской Федерации, сохраняли силу правила об обязательном нотариальном удостоверении таких договоров, установленные законодательством до введения в действие части второй Кодекса. Удостоверение сделок, как и других нотариальных действий, осуществляется в соответствии с принятыми 11 февраля 1993 года Основами 45 законодательства о нотариате, нотариусами, которые работают в государственных нотариальных конторах или занимаются частной практикой. При удостоверении сделки нотариус разъясняет сторонам смысл и значение проекта сделки, проверяет, соответствует ли ее содержание действительным намерениям сторон, разъясняет сторонам все правовые нормы, относящиеся к сделке, ее юридическим последствиям. Приступая к удостоверению сделки, нотариус устанавливает личности обратившихся для ее удостоверения, а также проверяет дееспособность граждан либо правоспособность юридических лиц (ст. 42, 43 Основ). Дееспособность граждан в полном объеме возникает по достижении ими совершеннолетия, 18-летнего возраста (ст. 21 ГК РФ). Если у нотариуса есть основания предполагать, что кто-либо из участников сделки вследствие душевной болезни или слабоумия не может понимать значения своих действий и руководить ими, либо вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а сведений о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным не имеется, нотариус откладывает решение сделки и выясняет, не выносилось ли судом решение о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным. При отсутствии такого решения нотариус о своем предположении сообщает одному из лиц или одной из организаций, способных поставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным, а также просит сообщить ему о принятом решении. В зависимости от решения этого лица (организации) нотариус либо совершает сделку, либо приостанавливает ее оформление до рассмотрения дела судом. Если при совершении сделки одна из сторон является юридическим лицом, нотариус проверяет его правоспособность. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 46 осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Правоспособным признается такое юридическое лицо, которое «может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах и нести связанные с этой деятельностью обязанности» (п. 1 ст. 49 ГК РФ). При проверке правоспособности нотариус уточняет порядок образования юридического лица, знакомится с учредительными документами. Для физических и юридических лиц установлен единый порядок оформления нотариальных документов. Едины также требования, предъявляемые к совершаемой сделке. Нотариус должен проверить: не противоречит ли сделка законодательству, соблюдена ли требуемая форма, а также определить объект гражданских прав. Если сделка носит имущественный характер, то необходимо уточнить, к какому виду имущества она относится – движимому или недвижимому. Поскольку вся недвижимость регистрируется государством, нотариус проверяет подлежало ли данное имущество государственной регистрации и является ли данное лицо собственником отчуждаемого или закладываемого имущества. Содержание нотариально удостоверяемой сделки, а также заявление иных документов должна быть зачитано вслух участниками. Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются в присутствии нотариуса. Ныне в законодательстве широкое распространение получило требование о государственной регистрации сделок. Согласно ФЗ от 21 июля 1997г. № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права, что по существу означает презумпцию правильности регистрации прав. 47 Государственная регистрация сделок была предусмотрена в ст. 158 ГК РСФСР 1922г. – «купля-продажа строений должна быть, под страхом недействительности, нотариально удостоверена с последующей регистрацией в надлежащем коммунальном отделе». А в ГК РСФСР 1964 г. государственная регистрация предусматривалась для двух договоров: купли-продажи и дарения. В обоих случаях имелись в виду одинаковые объекты: жилой дом и дача, к которым присоединялись строительные материалы. В советской юридической литературе ст. 185 ГК РСФСР 1922г. получала неоднозначное толкование. Одни авторы считали, что если сделка нотариально удостоверена, но не зарегистрирована в коммунальном отделе, то она недействительна35. Основным аргументом сторонников данной теории являлось то, что именно с моментом регистрации договора в коммунальном отделе связан переход права собственности на строение: до регистрации строение продолжает числиться за прежним собственником, и новый собственник формально своих прав осуществлять не может. Поэтому приобретатели строения нередко «вспоминали» о регистрации лишь при необходимости продажи либо для оформления прав наследников. Это создавало неопределенность правового положения строения, запутанность отношений и приводило к спорам36. Данная позиция нашла свое отражение и в судебной практике. Другие авторы считали, что регистрация сделки не влияет на ее действительность и носит лишь служебный характер, тем более что в законе не был установлен срок, в течение которого надо было произвести регистрацию37. ГК РФ во избежание несоблюдения требований устанавливает, что в неоднозначного государственной случаях, толкования регистрации установленных законом, последствий в ст. 165 несоблюдение государственной регистрации сделки влечет ее ничтожность. К тому же ГК РФ Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М. - 1954 г. - С. 58. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л. - 1960 г. - С. 82. 37 Амфитиатров Г.Н. Право на жилое строение и на пользование жилыми домами. М. 1948 г. - С. 22-25. 35 36 48 существенно расширил случаи государственной регистрации сделок. Так, ст. 165 и 131 ГК РФ устанавливают, что государственной регистрации подлежат все сделки с недвижимым имуществом и некоторые сделки с движимым имуществом определенного вида. Можно выделить несколько принципов государственной регистрации: единая процедура государственной регистрации для всех объектов недвижимости; единые регистрирующие органы – учреждения юстиции; единый государственный реестр прав на недвижимость; открытость сведений о государственной регистрации прав для всех лиц (публичность); платность государственной регистрации и предоставления информации; ответственность регистрирующего органа лишь за своевременность и точность записей в реестре; заведение отдельной папки для каждого объекта недвижимости; правовая экспертиза представляемых документов. ГК РФ придал государственной регистрации сделок с недвижимостью значение условия действительности сделок. Является ли государственная регистрация элементом формы сделки или самостоятельным условием действительности сделки, хотя и тесно связанным с формой сделки38? Представляется, что трактовка государственной регистрации сделки как самостоятельного условия действительности, хотя и тесно связанного с формой сделки, обоснованна и подтверждается нормами ГК РФ. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе вынести решение о регистрации сделки. В данном случае ГК РФ различает 38 Гражданское право под ред. Суханова Е.А. - 1998 г. - С. 352. 49 форму сделки и государственную регистрацию – незарегистрированная сделка может быть совершена в надлежащей форме. Аргументом в пользу трактовки государственной регистрации сделки как самостоятельного условия действительности является тот факт, что требование государственной регистрации всегда императивно устанавливается ГК РФ, и у участников оборота нет возможности предусмотреть соглашением государственную регистрацию сделки, как это возможно при простой письменной и нотариальной формах сделки39. Государственную регистрацию сделок и прав надо отличать от обязательной по закону внегосударственной регистрации сделок и прав. Так, в соответствии Федеральным законом от 22 апреля 1996 го № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг»40 право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае регистрации у депозитария прав приобретателя. Иногда несоблюдение требования внегосударственной регистрации влечет иное, чем недействительность, неблагоприятное последствие. Так, в соответствии с Законом РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле» сделка не считается биржевой, если она не зарегистрирована на бирже: это не влечет ее недействительность, но стороны лишаются права претендовать на предоставление биржей дополнительных гарантий реализации сделки41. Государственную регистрацию сделки и прав нужно отличить от государственного регистрационного учета. Например, непостановка на учет автомототранспортных средств никак не влияет на действительность сделок, не оспаривает право собственности покупателей автомобилей. В современной цивилистической литературе высказываются мнения, что сделка, не прошедшая государственную регистрацию, недействительна лишь в Матвеев И. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение. Хозяйство и право. № 12. - 2001 г. - С. 93. 40 Свод законов РФ 1996 г. - № 7 ст. 1918. 41 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1992 г. № 18. ст. 961. 39 50 случаях, прямо установлена законом для каждого вида сделки, подлежащей государственной регистрации, в противном же случае сделка считается не заключенной. Таким образом, незарегистрированные договоры продажи предприятия, аренды здания или сооружения на срок более одного года, аренды предприятия, мены предприятия, уступка требования по любому из перечисленных договоров являются незаключенными42. Слабое место «незаключенных» сделок выявил А. Матвеев: во всех случаях, когда ГК РФ прямо не устанавливает, что незарегистрированная сделка недействительна, в соответствующей статье имеется формулировка о том, что «сделка считается заключенной с момента ее государственной регистрации», в то же время в этой статье устанавливается, что несоблюдение формы такой сделки влечет ее недействительность. Очевидно, что оформление сделки всегда предшествует ее государственной регистрации: но как можно признать недействительной ту сделку, которая еще не совершена, не заключена43? Таким образом, несоблюдение государственной регистрации сделки влечет ничтожность такой сделки. Но из этого общего правила существует одно исключение. Договор коммерческой концессии считается заключенным безотносительно к соблюдению сторонами требования о его государственной регистрации. Однако в этом случае закон устанавливает, что данный договор до его государственной регистрации не является основанием для изменения отношений сторон этого договора с третьими лицами. Заключение данного договора порождает иные предусмотренные законом последствия: становиться невозможным повторное распоряжение предметом договора для отчуждателя, но еще не становиться возможным распоряжение предметом договора для приобретателя. Такое «подвешенное» состояние, с одной стороны, позволяет контрагентам регулировать свои отношения нормами заключенного ими договора, не Гражданское право под ред. Калпина А.Г., Масляева А.И. М. - 1997 г. - С. 170. Матвеев А. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение. Хозяйство и право. № 12. - 2001 г. - С. 95-96. 42 43 51 опасаясь его недействительности или констатации его отсутствия, а с другой – охраняет права третьих лиц от последствий противоправных действий отчуждателя и приобретателя44. Белов В.А. Всегда ли нужно регистрировать сделку с недвижимостью? Законодательство. - 1996 г. - №7 - с. 23. 44 52 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что понятие сделки - одно из основных понятий гражданского права. При применении норм Гражданского кодекса РФ выявилен ряд недостатков, в частности, в формулировках примененных законодателем. В ГК РФ так и не были устранены проблемы, возникавшие в правоприменительной практике ГК РСФСР от 1964г. В п. 2 ст. 158 ГК РФ, на наш взгляд, применена неудачная формулировка: «Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку». Создается впечатление, что сделки, совершенные посредством конклюдентных действий, равнозначны устной сделке и могут быть совершены только в случаях, когда законом предусмотрена устная форма сделки, а следовательно, заменяют устную (языковую) форму сделки. Очевидно, п. 2 ст. 158 ГК РФ следовало сформулировать следующим образом: «Сделка, для которой не требуется обязательная словесная форма (устная или письменная), считается совершенной посредством конклюдентных действий, т.е. когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку». 2. Как уже упоминалось выше, согласно ст. 165 ГК РФ, названной «Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации», несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, требования государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. Если бы законодатель ограничился п. 1 ст. 165 ГК РФ и после этого поставил точку, то все было бы законно обоснованно и логично, ибо после этого следовал параграф второй, озаглавленный «Недействительность сделок», который регламентирует последствия таких сделок. Но логика и последовательность изменяют авторами ГК РФ не учитываются и они сбиваются на нормы, которые были установлены ГК РСФСР (ст. 47 ГК 53 РСФСР), а еще раньше были установлены инструктивным письмом Гражданской кассационной коллегии Верховного Суда РСФСР № 1, изданным, в 1927 году. Невозможно при таких условиях объяснить, почему исполнение сделки другой стороной без соблюдения установленной законом или соглашением сторон нотариальной формы, вопреки требованиям ст. 158 и 434 ГК РФ признается достаточным для признания сделки действительной, если к тому же не требуется и законность ее содержания. Делая выводы на основе всего выше изложенного, следует сказать, что ГК РФ отражает не достаточно четко условия признания сделок недействительными, что зачастую приводит к ошибкам в толковании норм закона и как следствие, возможному ущербу участникам гражданских правоотношений. Изучение этой темы в настоящее время актуально, так как наметился ряд проблем в данной области, требующий их научного исследования и разрешения.