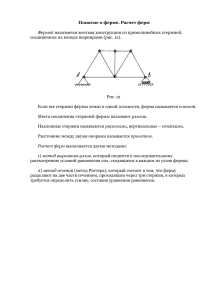

Г.Н. Шмелев, М.А Салахутдинов, М.Т Сибгатуллин, Л.И Хайдаров, А.С Антонов Деревянные конструкции. Здание с треугольной фермой. Расчет и конструирование. Учебно-методическое пособие Казань, 2019 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Шмелёв Г.Н., Салахутдинов М.А., Сибгатуллин М.Т., Хайдаров Л.И., Антонов А.С. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ЗДАНИЕ С ТРЕУГОЛЬНОЙ ФЕРМОЙ РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ Учебно-методическое пособие Казань 2019 УДК 694 ББК 38.55 Ш72 Шмелёв Г.Н , Салахутдинов М.А, Сибгатуллин М.Т, Хайдаров Л.И, Антонов А.С. Ш72 Деревянные конструкции. Здание с треугольной фермой. Расчет и конструирование: Учебно-методическое пособие / Шмелёв Г.Н, Салахутдинов М.А, Сибгатуллин М.Т, Хайдаров Л.И, Антонов А.С.– Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.- строит. ун-та, 2019.– 111 с. Печатается по решению Редакционно-издательского совета Казанского государственного архитектурно-строительного университета В учебно-методическом пособии приведены основы расчета и конструирования треугольных ферм, справочные данные и графическая часть проекта. Выполнение расчетов вручную и в программном комплексе «Лира» позволит студентам сравнить результаты двух методов расчета. Пособие предназначено для студентов направления подготовки 08.03.01 и 08.04.01 «Строительство», а так же специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» для выполнения практических занятий и ВКР. Рецензенты: Директор института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета В.Г. Котлов Доктор физико-математических наук, профессор кафедры Механики Р.А. Каюмов УДК 694 ББК 38.55 © Казанский государственный архитектурностроительный университет, 2019 Шмелёв Г.Н, Салахутдинов М.А, Сибгатуллин М.Т, Хайдаров Л.И, Антонов А.С 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ................................................................................................................................. 4 1.Определение расчетных характеристик древесины и компоновка конструкции здания ...................................................................................................................................... 6 1.1. Общие сведения .............................................................................................................. 6 1.2. Порядок определения расчетных характеристик древесины ..................................... 6 1.2.1. Расчетное сопротивление древесины ......................................................................... 6 1.2.2. Коэффициенты условия работы ................................................................................. 6 1.2.3. Расчетный модуль упругости древесины .................................................................. 8 1.3 Компоновка конструкции здания ................................................................................... 9 2. Расчет панели покрытия .................................................................................................. 11 2.1. Теплотехнический расчет ............................................................................................. 11 2.2.Определение количества продольных ребер ............................................................... 13 2.3.Сбор нагрузок на панель ............................................................................................... 14 2.4.Определение внутренних усилий ................................................................................. 15 2.5.Определение геометрических характеристик сечения ............................................... 15 2.6. Проверка нижней обшивки на растяжение при изгибе ............................................. 17 2.7. Проверка верхней обшивки на сжатие и устойчивость при изгибе ......................... 17 2.8. Проверка клеевых соединений фанеры на скалывание ........................................... 19 2.9. Проверка прогиба панели ............................................................................................. 19 3. Расчет покрытия по прогонам......................................................................................... 19 4. Расчет фермы .................................................................................................................... 22 4.1. Геометрические параметры фермы ............................................................................. 22 4.2. Сбор нагрузок на ферму .............................................................................................. 23 4.3. Статический расчет фермы методом вырезания узлов ............................................. 26 (для заочников) ..................................................................................................................... 26 4.4. Статический расчет рамы в ПК «Лира» (для специалистов) .................................... 28 4.5. Статический расчет фермы в ПК «Лира» (для бакалавров) ..................................... 58 5. Подбор сечений элементов фермы ................................................................................. 71 5.1. Подбор сечения элементов верхнего пояса ................................................................ 71 5.2. Подбор сечения нижнего пояса ................................................................................... 72 5.3. Подбор сечения раскосов ............................................................................................. 72 6. Расчет узлов и стыков фермы ......................................................................................... 73 6.1.Опорный узел ................................................................................................................. 73 6.2. Упорная плита .............................................................................................................. 74 6.3. Расчет опорной плиты .................................................................................................. 75 7. Колонна (для специалистов) ........................................................................................... 81 7.1. Расчет колонны ............................................................................................................ 81 7.2. Расчет и конструирование крепления колонны к фундаменту ............................... 83 7.3. Расчет горизонтальных болтов .................................................................................... 84 7.4. Проверка упорного уголка на изгиб ............................................................................ 84 8.Защита деревянных конструкций от негативных факторов ......................................... 85 Список использованной литературы.................................................................................. 88 Приложение 1. Данные для расчета .................................................................................. 89 Приложение 2. Данные для расчета ................................................................................. 109 Приложение 3. Графическая часть ................................................................................... 110 3 Введение В настоящем пособии рассмотрена ферма, относящаяся к плоскостным сквозным конструкциям, в основном применяемым в качестве стропильных систем в покрытиях зданий. Такие конструкции состоят из отдельных стержней, соединенных между собой в узлах и работающих преимущественно на продольные усилия. Величина усилия в элементах фермы существенно зависит от того, насколько далеко друг от друга будут отстоять пояса (высота фермы) и каким образом будут располагаться элементы решетки, соединяющие эти пояса. Благодаря этому в процессе проектирования фермы можно добиться рационального использования материала, а следовательно, и существенной экономии в покрытии проектируемого здания. Элементы решетки в отличие от сплошной стенки плоскостных конструкций балок и рам представляют собой отдельные стержни, что требует значительно меньшего по объему расхода материала. Однако в сквозных системах возникает необходимость устройства узловых соединений, что, в свою очередь, не только требует дополнительных материальных и трудовых затрат, но и ухудшает эстетические и эксплуатационные качества. Естественно, при выборе типа основных несущих пролетных конструкций необходимо иметь всестороннее технико-экономическое обоснование. В треугольных металлодеревянных фермах клееный верхний пояс может быть неразрезным, т.е. состоять из одного элемента длиной от одного опорного узла до другого, и разрезным – состоящим из нескольких элементов (со стыком в узлах). При разрезном верхнем поясе все панели выполняются одинаковой длины, а при неразрезном длины крайних панелей (у опорных узлов) должны составлять 0,7 длины средних панелей. Терминология и общепринятые названия элементов ферм, которые будут упоминаться далее по тексту: Рис.1.1. Элементы фермы 4 На рис.1.1 показаны основные элементы фермы: ➢ Стойки – вертикальные стержни решетки. ➢ Раскосы – наклонные стержни решетки. ➢ Длина панели – расстояние между ближайшими узлами пояса. ➢ Пролет фермы – расстояние между осями опор ферм. По виду основного конструктивного материала фермы могут быть цельнодеревянные и металлодеревянные. Цельнодеревянные могут быть выполнены из круглого леса, брусьев, досок, клееной древесины, в том числе из фанерных труб и уголков. В металлодеревянных фермах наиболее напряженные растянутые элементы (как правило, нижние пояса и одиночные нисходящие раскосы) выполняются из металла (круглой стали или уголков), а верхние пояса и сжатые раскосы – из дерева. В таких фермах в наилучшей степени используются хорошая работа древесины на сжатие, а металла на растяжение. Кроме того, сжатые элементы, как правило, массивные, что повышает жесткость, устойчивость и огнестойкость элементов фермы. 5 1.Определение расчетных характеристик древесины и компоновка конструкции здания 1.1. Общие сведения При проектировании и изготовлении деревянных конструкций, как новых, так и в реконструируемых зданиях и сооружениях должны соблюдаться нормы СП 64.13330.2017 (СНиП II-25-80* «Деревянные конструкции») [1]. В этой главе Свода правил приводятся материалы, применяемые для изготовления конструкций из дерева, их расчетные характеристики и методики расчетов элементов деревянных конструкций (центрально-растянутые, центрально-сжатые, изгибаемые, сжато-изогнутые, растянуто-изогнутые), соединений деревянных конструкций (клеевые, на врубках, на цилиндрических и пластинчатых нагелях и т.д.), основные указания по проектированию деревянных конструкций (балок, прогонов, настилов, ферм, арок, сводов, рам). 1.2. Порядок определения расчетных характеристик древесины 1.2.1. Расчетное сопротивление древесины Расчетные сопротивления древесины сосны, ели и лиственницы европейской, отсортированной по сортам, следует определять по формуле: R р = R А mДЛ Пmi , (1.1) где RА– расчетное сопротивление древесины, МПа(приведенное в таблице 3 [1] или таблице 1.1 приложения 1 пособия), влажностью 12% для режима нагружения А, согласно таблице 4 [1] или таблице 1.2 приложения 1 пособия, в сооружениях 2-го класса функционального назначения, согласно приложению А, таблице А3 [1]или таблице 1.11 приложения 1 пособия, при сроке эксплуатации не более 50 лет; mДЛ – коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности загружения(таблица 4[1]или таблица 1.2 приложения 1 пособия); Пmi – произведение коэффициентов условия работ (6.9) [1]. Расчетные сопротивления для других пород древесины устанавливают путем умножения величин, приведенных в таблице 3 [1] или таблице 1.1 приложения 1 пособия, на переходные коэффициенты mП , указанные в таблице 5 [1] или таблице 1.3 приложения 1 пособия. 1.2.2. Коэффициенты условия работы При определении расчетного сопротивления в соответствующих случаях следует применять коэффициенты условий работы: 6 а) Для различных условий эксплуатации конструкции – коэффициент mВ , указанный в таблице 9 [1] или таблице 1.4 приложения 1 пособия. Класс условий эксплуатации определяется по таблице 1 [1] и таблице 1.5 (по известной влажности) приложения 1 пособия. Допол-нительные характеристики условий эксплуатации, кроме влажности по классам ДК, приведены в таблице А2 приложения А[1] или таблице 1.6 приложения 1 пособия. б) Для конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха до +35°С, – на коэффициент mТ = 1 ; при температуре +50°С – на коэффициент mТ = 0,8 . Для промежуточных значений температуры коэффициент принимается по интерполяции. в) Для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов прямоугольного сечения высотой более 50 см значения расчетных сопротивлений изгибу и сжатию вдоль волокон – на коэффициент mб , указанный в таблице 10[1] или табл. 1.7 приложения 1 пособия. г) Для растянутых элементов с ослаблением в расчетном сечении и изгибаемых элементовиз круглых лесоматериалов с подрезкой в расчетном сечении – на коэффициент mо = 0,8. д) Для элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, коэффициент mа = 0,9. е) Для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов, в зависимости от толщины слоев значения расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию вдоль волокон – на коэффициент mСЛ , указанный в таблице 11[1] или табл. 1.8 приложения 1 пособия. ж) Для гнутых элементов конструкций значения расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу – на коэффициент mГН , указанный в таблице 12[1] или табл. 1.9 приложения 1 пособия. и) В зависимости от срока службы – на коэффициент mС .С , указанный в таблице 13[1] или табл. 1.10 приложения 1 пособия; примерные сроки службы сооружений приведены в таблице А3 [3] и таблице 1.11 приложения 1 пособия. к) Для смятия поперек волокон при режимах нагружения Г – К (таблица 4) – на mС .М = 1,15. По функциональному назначению деревянные конструкции (ДК) подразделяют на классы, с учетом уровня ответственности зданий и сооружений согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований». Во многом они совпадают с классификацией ДК по таблице А1 приложения А[1] или таблице 1.12 приложения 1 пособия. Сравнивая общую характеристику зданий по классам, видим, что 1-й класс ДК 7 соответствует по характеристике классу сооружений КС-3 по ГОСТ 277-512014 (табл. 2 и приложение Б[3] или табл. 1.13 прило-жения 1 пособия), уникальные здания и здания с массовым пребыванием людей – для этих зданий минимальное значение коэффициента надежности по ответственности n = 1,1 . Второй класс ДК включает массовые жилые, гражданские и производственные здания и соответствует нормальному уровню ответственности КС-2 с n = 1 . Третий класс ДК – это временные здания и сооружения со сроком службы до 10 лет, соответствует классу КС-1 с n = 0,8 . Окончательное значение расчетного сопротивления определяется с учетом всех имеющих место быть коэффициентов. Для каждого конкретного случая выбираются необходимые коэффициенты. Совместное действие нескольких факторов учитывается соответствующими коэффициентами условий работы: R р = R А mДЛ mП mв mТ mб mо mсл mГН mа mс.с mем / n , (1.2) здесь R р – расчетное сопротивление древесины с учетом эксплуатационных факторов, срока службы и класса по ответственности сооружения; R А –базовое расчетное значение по таблице 3 [1] или таблице 1.1 приложения 1 пособия. 1.2.3. Расчетный модуль упругости древесины Расчетный модуль упругости (модуль сдвига) древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы ЕII (GII) следует вычислять по формуле: EII (GII) = Eср(Gcp) mдл,ЕΠmi, (1.3) где Еср– средний модуль упругости при изгибе, Мпа, согласно приложению В[1], таблице В3 или таблице 1.14 приложения 1 пособия; с– коэффициент для упругих характеристик, для режима нагружения Б (таблица 4[1] или таблица 1.2 приложения 1 пособия)принимают равным 0,8, для остальных режимов нагружения – 1; Πmi – произведение коэффициентов условия работ [6.9а), 6.9б) и6.9и)] [1]. (mв, mT, mc.c). 1.2.4. Пример Определить расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон бруса из березы 2-го сорта, 2-х этажного здания, эксплуатируемого под навесом в нормальной зоне влажности. Решение: 1. По таблице 3 [1] или табл. 1.1 приложения 1 пособия определяем базовое расчетное сопротивление сосны 2-го сорта по п. 2а: 8 RрА = 10,5МПа . 2. Коэффициент mДЛ определяем по таблице 4[1] или по таблице 1.2 приложения 1 пособия при режиме загружения «В» от совместного действия постоянной и кратковременной снеговой нагрузок, т.к. брус находится на кровле дома: mДЛ = 0, 66 . 3. Поскольку таблица 3 [1] составлена для сосны и ели, то остальные породы древесины корректируются по прочности с помощью коэффициента mП = 1,1 для березы, работающей на растяжение, (таблица 5 [1] или таблица 1.3 приложения 1 пособия). 4. Коэффициент mв определяется по таблице 9 [1] и таблице 1.4 приложения 1 пособия при известной влажности древесины или как в нашем случае – по дополнительным характеристикам условий эксплуатации по таблице А2 приложения А[1] или таблице 1.6 приложения 1 пособия, п. 4 а.4: mв = 0,85 . 5. Учет ослаблений сечения в растянутом элементе производим согласно п. 6.9 г [1] и п. 1.2.2 пособия: mо = 0,8 . 6. Учет срока службы производится по таблице 13 [1] и таблице 1.10 приложения 1 пособия. Примерные сроки службы сооружений приведены в таблице А.3 приложения А [1] или таблице 1.11 приложения 1 пособия. Наше 2этажное здание относится к массовым сооружениям сроком службы 50 лет, тогда, mс.с = 1 . 7. Согласно ГОСТ 27751-2014 и п. 1.2.2 пособия, рассматриваемое здание относится ко второму (нормальному) уровню ответственности КС-2, включающему массовые жилые, гражданские и производственные здания, с коэффициентом n = 1 . R р = R А mДЛ mП mв mо mс.с / n = 10,5 0,66 1,1 0,85 0,8 1/1 = 5,18МПа(51,8кГ / см2 ). 1.3 Компоновка конструкции здания Конструкции покрытия в зависимости от теплового режима здания могут быть холодные и утепленные. Как правило, в холодный состав покрытия входят элементы кровли: профилированный настил и обрешетка или дощатый настил по прогонам. В утепленных покрытиях, в состав кровли входят 9 теплоизолирующий слой и пароизоляция. Утепленные кровли могут выполняться и в виде индустриальных трехслойных клеефанерных и других панелей. Конструктивное исполнение покрытия зависит от схемы основных несущих конструкций здания. Рис.1.2. Конструктивная схема ограждающих конструкций: 1-ферма;2-прогон покрытия;3-бобышки;4-трехслойная панель; 5-кобылки покрытия. Слева на рисунке 1.2. показан вариант холодной кровли с шагом прогонов bп, который определяем при расчете прогонов в разделе 3 настоящего пособия и затем используем при расчете фермы, прикладывая в этих точках нагрузку от прогонов , равную удвоенной перерезывающей силе Qпр. В этом случае шаг прогонов не совпадает с размером панели фермы и верхний пояс расчитывается по неразрезной схеме как сжато-изгибаемый элемент. Кроме того шаг прогонов назначается из условия кратности этому шагу длины ската S, определяемого с учетом угла наклона верхнего пояса и свеса bсв, принимаеого в пределах 0,5 0,75м. Справа на рисунке 1.2. приведен вариант утепленной кровли с покрытием из панелей . Выбор ширины панели производится аналогично: длина ската S должна быть кратна ширине панели. Ширину панели целесообразно принимать кратным 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3м ( наиболее применяемые – 1, 1,5 и 3 м). 10 В качестве примера приведенными в разделе 2. рассмотрим схему с исходными данными 2. Расчет панели покрытия Трехслойная клеефанерная панель покрытия проектируется коробчатой формы. Номинальная ширина принимается в пределах 0,5-1,5 м, а длина до 6 м при обычных ребрах, и до 12 м – при клеедощатых ребрах. Город – Нижний Новгород. Принимаем ширину панели 990 мм, длину 4980 мм. Нижняя обшивка толщиной 6 мм из березовой фанеры, верхняя – 8 мм. Реальная ширина панели устанавливается на 10 мм меньше для возможности обеспечения стыка, в продольном направлении на 20 мм меньше, из тех же соображений. Ребра в сечении 4,5х15 см. Толщина панели диктуется условиями жесткости и теплотехническим расчетом. По условиям жесткости высота панели должна составлять от 1/20 до 1/40 длины панели. 2.1. Теплотехнический расчет Для г. Нижний Новгород необходимо рассчитать толщину эффективного утеплителя. Между верхней обшивкой и слоем утеплителя предусматривается вентиляционный зазор, поэтому в теплотехническом расчете верхняя обшивка не учитывается. Определим требуемое сопротивление теплопередаче двумя способами и примем наибольшее значение: 1) из санитарно-гигиенических условий: R0тр = (tв − tн ) , t н в где tв – расчетная температура внутреннего воздуха в зависимости от технологического процесса, в нашем случае как для отапливаемого промздания назначим: 16С; tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (определяем по СП 131.13330.2012); tн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 5 [10]; в– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций; 11 t н = 0,8(tв − t р ) = 0,8(16 −11,6) = 3,52 , где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, равная 16С; tр– температура точки росы (для влажности 75% и температуры внутренней среды 16С) равна 11,6С; R0тр = 1 (16 − (−31)) = 1,53 м2 С / Вт . 3,52 8,7 2) по ГСОП: где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, равная 16С; tоп – среднесуточная температура воздуха ниже или равной 8С для города Нижний Новгород по СП 131.13330.2012; zоп – средняя температура, С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8С по СП 131.13330.2012. По таблице 3 [3] для значения ГСОП= , следовательно, толщину утеплителя подбираем по второму условию, то есть по ГСОП. 1 1 R0тр = Rв + Ri + Rн = + i + , в 1 тр Rут = R0тр − в + i н 1 1 + , 1 н В качестве утеплителя выбираем минераловатные плиты с = 0, 052 коэффициентом теплопроводности и толщиной 0,1 м, тогда: R0тр = Rв + Ri + Rн = 2,11 м2 С / Вт . Построим график распределения температур и определим точку выпадения росы, важно, чтобы точка лежала в пределах эффективного утеплителя. n(tв − tн ) 1 (16 + 31) = 16 − = 13,44 С , R0 в 2,11 8,7 n(t − t ) 1 (16 + 31) н = tв − в н ( Rв + Rут ) = 16 − (0,115 + 1,923) = −29,4 С , R0 2,11 в = tв − 12 1 = tв − n(tв − tн ) 1 (16 + 31) 0,006 ( Rв + R1 ) = 16 − (0,115 + ) = 12,7 С . R0 2,11 0,18 в = 13,44 С р = 11,6 С , условие выполняется, следовательно, точка росы находится не на поверхности фанерной обшивки, а как видно по графику, в пределах утеплителя. Рис. 2.1. График распределения температур 2.2.Определение количества продольных ребер Количество ребер назначается в зависимости от прочности верхней обшивки при местном изгибе поперек шпона от сосредоточенной силы Р=1 кН (учитывая коэффициент надежности для полезной нагрузки f = 1, 2 , Р=1,2 кН). Шаг ребер (а) не должен превышать 50 см. 8Rф.изг mu 100 2 а [50см] , 6P где Rф.изг – расчетное сопротивление фанеры изгибу поперек шпона; mu = 1,2 – коэффициент условия работы, учитывающий монтажную нагрузку; – толщина верхней фанерной обшивки; 8 0,6374 1,2 100 0,82 а = 54,4см. 6 1,2 Ширину панели делят на равные участки с шагом продольных ребер (а). 13 Рис.2.2.Клеефанерная панель 2.3.Сбор нагрузок на панель Необходимо собрать нагрузку на 1 м2 панели, на нее действуют постоянная (вес кровли и самой панели) и временная нагрузки (снеговая). Сбор нагрузок рекомендуется делать в табличной форме, как показано ниже (табл. 2.1). Таблица 2.1 Вид нагрузки Толщ., м Плотность, кг/м3 Нормативная нагрузка, кг/м2 f Расчетная нагрузка, кг/м2 постоянные Мягкий рулонный ковер Верхняя и нижняя фанерные обшивки (0,006+0,008) 700 Поперечные рёбра (4 0,045 0,15 500 (0,993 0,045))/4,98 Продольные рёбра (3 0,045 0,15 500)/0,99 Утеплитель 0,014 0,1 9 1,3 11,7 700 9,8 1,1 10,8 500 2,34 1,1 2,57 500 10,23 1,1 11,25 50 временные 5 1,2 6 200 236,37 1,4 280 322,32 Снеговая Полная 14 Значение снеговой нагрузки принимается в соответствии с СП 20.1330.2016 «Нагрузки и воздействия» для снегового района. По расчетной схеме панель представляет собой шарнирно - опертую балку, загруженную равномерно распределенной нагрузкой q. Нагрузка, приходящаяся на всю ширину панели, определяется путем умножения полной нагрузки, найденной по табл. 2.1 на ширину панели " b". Нормативная и расчетная погонные нагрузки на ширину панели определяются: qнпог = q н b = 236,37 0,99 = 234,0 кг/ м; р q пог р = q b = 322,32 0,99 = 319,1кг/ м. Рис.2.3 Расчетная схема клеефанерной панели 2.4.Определение внутренних усилий 2 q пог 319,1 52 р l M= = = 997,2кг м; 8 8 q пог l 319,1 5 Q= р = = 797,75 кг. 2 2 2.5.Определение геометрических характеристик сечения Из-за разнородности материалов сечения панели появляется необходимость привести геометрические характеристики к одному материалу. Чаще всего характеристики приводят к нижней фанерной обшивке. Расчетная длина фанерных обшивок принимается на 10% меньше действительной и равна: bпр = 0,9 (b − 4,5) = 0,9 (99 − 4,5) = 85,05 см; Площади поперечного сечения верхней и нижней обшивок: Fф.н. = bпр ф.н. = 85,05 0,6 = 51,03см 2 ; Fф.в. = bпр ф.в. = 85,05 0,8 = 68,04см 2 15 Площадь продольных рёбер: Fд = n bребра hребра = 3 4,5 15 = 202,5 см2 Приведенная площадь сечения: E 100000 Fпр = Fф.н. + Fф.в. + Fд д = 51,03 + 68,04 + 202,5 = 344,07 см2 Eф 90000 Приведенный статический момент сечений относительно нижней грани панели: h Е Sпр = Fф.н. ф.н. + Fф.в. ( ф.в. + hp + ф.н. ) + Fд ( ф.н. + p ) д = 2 2 2 Eф 0,8 15 + 15 + 0,6) + 202,5 (0,6 + ) 1,11 = 2924,63см3 2 2 Расстояние от нижней грани панели до центра тяжести сечения: = 51,03 0,3 + 68,04 ( y0 = Sпр 2924,63 = = 8,5см; Fпр 344,07 h − y0 = 16,4 − 8,5 = 7,9 Приведенный момент инерции относительно центра тяжести сечения: впр ф.н3 ф.н 2 впр ф.н3 ф.н 2 в р hp 3 Ед I пр = + Fф.н ( у0 − ) + + Fф.в (h − y0 − ) + np + 12 2 12 2 12 Еф 2 hp 85,05 0,63 0, 6 85,05 0,83 2 Ед + Fд ( y0 − − ф.н ) = + 51,03 8,5 − + + 2 Еф 12 2 12 +68,04 7,9 − 0,8 4,5 153 15 + 3 1,11 + 202,5 8, 5 − − 0, 6 1,11 = 11721,0см4 2 12 2 2 2 Приведенные моменты сопротивления верхней и нижней обшивок: I 11721,0 Wпр.н = пр = = 1378,9см3 ; у0 8,5 I 11721,0 Wпр.в = пр = = 1483,67см3. h − у0 7,9 Рис.2.4 Приведенное поперечное сечение панели 16 2.6. Проверка нижней обшивки на растяжение при изгибе М Rф. р mф , Wпр.н где М– расчетный изгибающий момент; Rф.р– расчетное сопротивление фанеры растяжению, определяется по п. 6.1 [1] или п. 1.2.2 пособия; mф– коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усовом соединении или с двусторонними накладками: mф= 0,6 для фанеры обычной и mф = 0,8 для фанеры бакелизированной. При отсутствии стыков mф = 1; Wпр– момент сопротивления поперечного сечения, приведенного к фанере; Rф. р = R Аф. р mДЛ Пmi , в общем случае: Rфр = R Афр mДЛ mП mв mТ mб mо mсл mГН mа mс.с mем / n , RAф.р следует принимать по таблице 8 [1] или таблице 1.15 приложения 1 пособия; mДЛ определяем по таблице 4[1] или по таблице 1.2 приложения 1 пособия при режиме загружения «В» от совместного действия постоянной и кратковременной снеговой нагрузок: mДЛ = 0, 66 , т.к. лист находится на кровле и подвержен действию влаги, по дополнительным характеристикам условий эксплуатации по таблице А2 приложения А[1] или таблице 1.6 приложения 1 пособия, п. 4 а.4: mв = 0,85 ; mс.с = 1 , т.к. здание относится к массовым сооружениям со сроком службы н = не менее 50 лет (таблица 1.10 приложения 1 пособия); согласно ГОСТ 27751-2014 и п. 1.2.2 пособия рассматриваемое здание относится ко второму (нормальному) уровню ответственности КС-2, включающему массовые жилые, гражданские и производственные здания, с коэффициентом n = 1 . Rф. р = R Аф. р mДЛ mв mс.с / n = 21 0,66 0,85 1/1 = 11,78МПа(117,8кгс / см2 ). Rф. р mф = 117,8 0,6 = 70,68кгс / см 2 . н = М 833,906 100 = = 62, 448кгс / см 2 . Wпр.н 1335,343 62,448кгс / см2 70,68кгс / см2 –условие не выполняется. 2.7. Проверка верхней обшивки на сжатие и устойчивость при изгибе М Rф.с , фWпр.в 17 (a / ) a 1250 где = при 50; = 1 − 2 5000 (a ) 2 при а < 50 (а– расстояние между ребрами в свету; – толщина фанеры); Rф.с– расчетное сопротивление фанеры сжатию, определяется аналогично предыдущему пункту; Rф.с = R Аф.с mДЛ mв mс.с / n = 19,5 0, 66 0,85 1/1 = 10,94 МПа = 109, 4кгс / см 2 , а0 42,9 1250 = = 53,625 50 , следовательно, ф = 1250 2 = = 0,435 . 2 0,8 (42,9 / 0,8) а ( ) 0 М 997,2 100 = = 158,42кгс / см2 109,4кгс / см 2 . фWпр.в 0,435 1447,04 Условие не выполняется, увеличим толщину верхней фанерной обшивки до 10 мм и переопределим геометрические характеристики поперечного сечения панели. Fф.н. = bпр ф.н. = 85,05 0,6 = 51,03 см 2 ; Fф.в. = bпр ф.в. = 85,05 1 = 85,05 см 2 . Приведенная площадь сечения: E 100000 Fпр = Fф.н. + Fф.в. + Fд д = 51,03 + 85,05 + 202,5 = 361,08 см2 ; Eф 90000 Приведенный статический момент сечений относительно нижней грани панели: 1 15 Sпр = 51,03 0,3 + 85,05 ( + 15 + 0,6) + 202,5 (0,6 + ) 1,11 = 3205,3см3. 2 2 Расстояние от нижней грани клеефанерной панели до центра тяжести сечения: S 3205,3 y0 = пр = = 8,88см; h − y0 = 16,6 − 8,88 = 7,72 Fпр 361,08 Приведенный момент инерции относительно центра тяжести сечения: 85,05 0,63 0,6 2 85,05 13 I пр = + 51,03 (8,88 − ) + + 12 2 12 1 4,5 153 15 +85,05 (7,72 − )2 + 3 1,11 + 202,5 (8,88 − − 0,6) 2 1,11 = 2 12 2 4 = 15624,99см . Приведенные моменты сопротивления верхней и нижней обшивок: I 15624,99 Wпр.н = пр = = 1759,6см3 , у0 8,88 I 15624,99 Wпр.в = пр = = 2023,96см3. h − у0 7,72 18 а0 ( а / ) = 1 − 42,92 = 0,632 . 42,9 = = 42,9 50 , тогда, = 1 − 0 2 ф 1 5000 5000 М 997,2 100 = = 77,96кгс / см2 109,4кгс / см 2 . фWпр.в 0,632 2023,96 Условие выполняется. 2.8. Проверка клеевых соединений фанеры на скалывание Q Sпр Rск , I пр bрасч где Rск– расчетное сопротивление скалыванию фанеры вдоль волокон, определяется по п. 6.1 [1] или п. 1.2.2 пособия (пример); Rф.с к = R Аф.с к mДЛ mв mс.с / n = 1, 2 0,66 0,85 1/1 = 0,673МПа = 6,73кгс / см 2 , Q = 797,75кгс . ( ) Sпр = Fф.в h − y0 − ф.в 2 = 85,05 (16,6 − 7,72 −1 2 ) = 712,72см3. – статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси; Iпр=15624,99 см4, = 797,75 712,72см3 = 2,69кгс / см2 8 0,9 = 6,73кгс / см2 15624,99 13,5 Условие выполняется. 2.9. Проверка прогиба панели Предельный прогиб [f] не должен превышать значения: 1 500 L= = 2см. 250 250 f 5 qн l 4 5 230.274 54 = = = 0,0168 м = 1,68см – относительный l 384 Eф I пр 384 9 108 12375,29 10−8 прогиб. 1,68см 2см – условие выполняется. 3. Расчет покрытия по прогонам Нужно запроектировать неразрезной спаренный прогон. Здание отапливаемое, с температурно-влажностным режимом эксплуатации по группе А1. Парные дощатые прогоны пролетом 5 м располагаются с шагом 1,5 м; материал – сосна, 2-й сорт. Нагрузки на прогоны приведены в таблице 3.1. 19 Таблица 3.1 Нормативная Расчетная f Вид нагрузки 2 нагрузка, кг/м нагрузка, кг/м2 Мягкий рулонный ковер 9 1,3 11,7 Пароизоляция 2,04 1,1 2,244 Настил 8,16 1,1 8,98 Рабочий настил 8,87 1,1 9,76 Утеплитель 5 1,2 6 Собственный вес прогонов 10,2 1,1 11,22 Снеговая 200 1,4 280 Полная 243,27 329,9 Прогон рассчитываем как многопролетную неразрезную шарнирно опертую балку. Пролеты прогона принимаем равными по всей длине шагу несущих конструкций по 5м с шагом 1.5 м: qнпог = q н b = 243.27 1,5 = 364.905 кг/ м . р q пог р = q b = 329.9 1,5 = 494.85 кг/ м . Расчетный изгибающий опорный момент определяем по формуле: 2 q пог р l 494.85 52 M= = = 1030.94кг м 12 12 По сортаменту пиломатериалов хвойных пород задаемся сечением из двух досок размером 75 х 200мм. Момент сопротивления сечения прогона из одной доски: b h2 7,5 202 Wx = = = 500cм3 . 6 6 Момент сопротивления сечения прогона из двух досок: 3 W = 2 Wx = 2 500 = 1000см . Напряжение изгиба: M 1030.94 100 u = = = 103.094кг / cм2 = 10.1МПа. W 1000 Расчетное сопротивление древесины изгибу: Rи = R Аи mДЛ mв mо mс.с / n = 19,5 0,66 0,85 1/1 = 10,94МПа = 109,4кгс / см2 . u = 9,837 МПа Rи = 10,94МПа – условие выполняется. Крайние пролеты прогона усиливаем третьей доской того же сечения. Относительный прогиб в крайнем пролете прогона: b h3 7.5 203 I= = = 5000cм4 ; для сечения из 3 досок I=15000cм4. 12 12 Е=100000кгс/см2. 20 1 500 f 5( g H + s H )l 4 5 364.9 54 = = = 0,01979 м = 1.979см = = 2,5см 9 −8 l 384 EI 384 10 15000 10 200 200 Произведем расчет гвоздевого стыка прогонов. Принимаем гвозди диаметром 5,5мм и длиной 175 мм. По длине доски соединяем гвоздями в шахматном порядке через 500 мм. Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины: S1 = 15d = 15 · 0,55 = 6,25 см. Толщины элементов прогона а = 7,5 см; а1 = 7,5–1,5·0,55 = 6,675 см; Хгв = 0,21l – 15d = 0,21 · 500 – 15 · 0,55 = 96,75 см 97см. Расчетную несущую способность гвоздя в несимметричном односрезном соединении определяем по формулам из таблицы №18, СП64.13330.2017: где кн = 0,37 при а1 / с = 6,675 / 7,5 = 0,89 (таблица №20, СП64.13330.2017). Количество nгв в конце каждой доски на полустыке равно: nгв = M 1030,94 = = 4.42шт 5шт. 2 X гв Т min 2 97 1, 202 Для дальнейшего расчета берется покрытие из клеефанерной панели. 21 4. Расчет фермы 4.1. Геометрические параметры фермы Проектируется треугольная деревянная ферма пролетом 23 м. Рис.4.1. Геометрические параметры фермы Принимаем уклон фермы i = 1 : 5 . Тогда высота фермы в середине пролета составит: H = (1 : 5) L = 0,2 23000 = 4600 мм Угол наклона верхнего пояса фермы к горизонтали составит: tg = 4600 = 0,4 = 21,8 Sin = 0,3714 , Cos = 0,9285 . 11500 Определяем длины элементов фермы: l12 = 3,1м , l13 = l14 = l15 = 2,8 м l1 = l12 tg = 3,1 0,4 = 1,24 м l 2 = l12 + l132 = 1,24 2 + 2,8 2 = 3,062 м l3 = (l12 + l13 ) tg = (3,1 + 2,8) 0,4 = 2,36 м 22 l 4 = l32 + l142 = 2,36 2 + 2,8 2 = 3,662 м l5 = (l12 + l13 + l14 ) tg = (3,1 + 2,8 + 2,8) 0,4 = 3,48 м l6 = l52 + l152 = 3,48 2 + 2,8 2 = 4,467 м l7 = H = 4,6 м l8 = l12 + l122 = 1,24 2 + 3,12 = 3,34 м l9 = l10 = l11 = (l3 − l1 ) 2 + l132 = (2,36 − 1,24) 2 + 2,8 2 = 3,015 м 4.2. Сбор нагрузок на ферму Постоянные нагрузки Вид нагрузки Кровля Вес панели (сумма веса обшивки и ребер панели) Вес утеплителя Вес фермы Всего постоянная Временная снеговая Полная Нормативная нагрузка, кг/м2 9 f 1,3 Таблица 4.1 Расчетная нагрузка, кг/м2 11,7 22,37 1,125 25,166 5 19,58 55,95 200 255,95 1,2 1,1 1,1 1,4 6 21,54 64,4 280 344,4 Собственный вес фермы: q n = q + S ' = (9 + 22,37 + 5) + 200 = 25,61кг / м 2 н kсв L 1000 −1 4, 25 23 где kсв = 4,25 - коэффициент собственного веса фермы. Нормативная снеговая нагрузка на покрытие для IV района: pснн = 200кН / м 2 Расчетная постоянная погонная нагрузка: q = 64, 4 5 = 322 кг/ м Расчетная снеговая погонная нагрузка: Полная нормативная погонная нагрузка: q н пог = q н В = 255,95 5 = 1279,75 кг/ м = 12,55кН/ м 23 Полная расчетная погонная нагрузка: q р пог = 322 + 1400 = 1722кг/ м = 16,88кН/ м Таким образом, верхний пояс является самым нагруженным элементом фермы, к тому же он испытывает изгиб от действия неузловой нагрузки и от кривизны, поэтому рассматриваем его как криволинейную балку с распределенной поперечной нагрузкой, к которой по концам приложены продольные усилия. Временные нагрузки (снеговая) Для заданного снегового района IV определяем значение снеговой нагрузки согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Снеговая нагрузка прикладывается в трех вариантах: Рис. 4.2. Схема приложения снеговых нагрузок на раму. При определении внутренних усилий без использования ЭВМ необходимо привести распределенные нагрузки к узловым, приложенным к узлам верхнего пояса. При статическом расчете фермы с использованием программных вычислительных комплексов – распределенной по верхнему поясу. 24 Рис. 4.3. Определение узловых нагрузок Определяем сосредоточенные нагрузки в узлах верхнего пояса от постоянной q = 322 кг/ м и снеговой S пог = 1400 кг/ м нагрузок (рис. 4.3) От снеговой 25 4.3. Статический расчет фермы методом вырезания узлов (для заочников) Продольные усилия в стержнях определим известным нам из курса строительной механики методом вырезания узлов, для этого расчета воспользуемся схемой 4.3. и значениями нагрузок собранных в узлы фермы P1 , P2 , P3 и P4 cначала для постоянной нагрузки. 1) Составим уравнения равновесия усилий в узле №1. (1) (2) - реакция от постоянной нагрузки. 2) Составим уравнение усилий в узле №10 (1) (2) 26 3) Составим уравнение усилий в узле №3 (1) 7417,03 кг 4) Составим уравнение усилий в узле(2)№2 (1) (2) Для снеговых нагрузок определим усилия таким же образом, изменив значения P1 , P2 , P3 и P4 на снеговые. Результаты занесем в таблицу 4.2. Таблица 4.2 Усилия от снеговой нагрузки 5 На всем пролете 6 Максимальные расчетные усилия при снеговой нагрузке На полуНа всем пролете пролете 7 8 -26671,7 -10838,3 -37509,9 -35299 -46137,2 -7417,03 -21404,3 -10843,6 -32247,9 -28817,3 39660,93 4-5 -6163,08 -16021,4 -10774,6 -26496 -22184,48 -32659,08 5-6 -4951,7 -10764,5 -10764,5 -21529,1 -15716,2 -26480,8 6-7 -4951,7 -10764,5 -10764,5 -21529,1 -15716,2 -26480,8 7-8 -6163,08 -10774,6 -16021,4 -26496 -22184,48 -32659,08 8-9 -7417,03 -10843,6 -21404,3 -32247,9 -28817,3 39660,93 -35299 -46137,2 Наим. элем. Обознач. Усилия от пост. нагрузки Слева Справа 1 2 3 4 1-3 -8627,3 3-4 Верхн. пояс 9-2 27 Усилия от снеговой нагрузки 5 На всем пролете 6 Максимальные расчетные усилия при снеговой нагрузке На полуНа всем пролете пролете 7 8 24764,3 10063,2 34827,4 32774,6 42837,7 8010,3 24764,3 10062,5 34827,4 32774,6 42837,7 11-12 6887,9 19886,7 10062,5 29949,8 26774,6 36837,7 12-13 5755,75 14962,5 10062,5 25025 20718,25 30780,75 13-14 5755,75 10062,5 14962,5 25025 20718,25 30780,75 14-15 6887,9 10062,5 19886,7 29949,8 26774,6 36837,7 15-16 8010,3 10062,5 24764,3 34827,4 32774,6 42837,7 16-2 8010,3 10063,2 24674,3 34827,4 32774,6 42837,7 3-10 0 0 0 0 0 0 3-11 -1226,9 -5334,6 0 -5334,6 -6561,5 -6561,5 4-11 469,89 2160,4 0 2160,4 2630,29 2630,29 4-12 -1467,87 -6382,1 0 -6382,1 -7849,97 -7849,97 5-12 946,08 4113,4 0 4113,4 5059,48 5059,48 5-13 -1797,8 -7816,4 0 -7816,4 9614,2 9614,2 6-13 2801,4 6089,9 6089,9 12174,7 8891,3 14976,1 7-13 -1797,8 0 -7816,4 -7816,4 9614,2 9614,2 7-14 946,08 0 4113,4 4113,4 5059,48 5059,48 8-14 -1467,87 0 -6382,1 -6382,1 -7849,97 -7849,97 8-15 469,89 0 2160,4 2160,4 2630,29 2630,29 9-15 -1226,9 0 -5334,6 -5334,6 -6561,5 -6561,5 9-16 0 0 0 0 0 0 Наим. элем. Обознач. Усилия от пост. нагрузки Слева Справа 1 2 3 4 1-10 8010,3 10-11 Нижн. пояс Раскосы и стойки 4.4. Статический расчет рамы в ПК «Лира» (для специалистов) Расчет усилий в сечениях рамы производим с помощью программного комплекса ЛИРА. Определяющими являются нагрузки от покрытия, собственного веса несущих конструкций и снеговая нагрузка. На основе данных загружений составляем наиболее невыгодные сочетания усилий. 28 Шаг 1. Исходные данные Однопролетное производственное здание с треугольной фермой с клееным верхним поясом; пролет L=23м; высота фермы h=4,6м; высота рамы H=9м; шаг расстановки В=5м; район строительства – город Нижний Новгород; теплый режим здания; сечение стоек каркаса – сплошная дощатоклееная стойка; беспрогонное покрытие (панели). Шаг 2. Создание новой задачи Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл Новый. В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис. 4.4) задайте следующие параметры: ➢ имя создаваемой задачи – Рама (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи). ➢ Признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z. ➢ После этого щелкните по кнопке Подтвердить Рис.4.4. Диалоговое окно Признак схемы Шаг 3.Создание геометрической схемы Координаты точек рамы можно задавать вручную, а для более точного определения M,N,Q количество точек можно принять больше:10 15. ➢ Вызовите диалоговое окно Добавить узел с помощью меню Схема Корректировка Добавить узел. Выберите вкладку ПО координатам и в строках значений введите данные, которые представлены ниже: 1: X=0; Y=0; Z=0 29 2: X=0; Y=0; Z=9 3: X=23; Y=0; Z=0 4: X=23; Y=0; Z=9 5: X=11.5; Y=0; Z=13.6 6: Х=3,1; Y=0; Z=10.24 7: Х=5.9; Y=0; Z=11.36 8: Х=8.7; Y=0; Z= 12.48 11: Х=14.3; Y=0; Z= 12.48 12: Х=17.1; Y=0; Z= 11.36 13: Х=19.9; Y=0; Z= 10.24 14: X=3.1; Y=0; Z=9 15: Х=5.9; Y=0; Z=9 16: Х=8.7; Y=0; Z=9 17: Х=11.5; Y=0; Z= 9 18: Х=14.3; Y=0; Z= 9 19: Х=17.1; Y=0; Z= 9 20: Х=19.9; Y=0; Z= 9 Рис. 4.5. Диалоговое окно Добавить узел ➢ После каждого ввода координат щелкните по кнопке Применить. ➢ Для создания стержней выполните пункт меню Схема Корректировка Добавить элемент. ➢ Выберите вкладку Добавить стержень (рис.4.6), и с помощью курсора соедините построенные ранее узлы. Рис. 4.6. Диалоговое окно Добавить стержень 30 Рис. 4.7. Построение расчетной схемы Шаг 4. Задание граничных условий ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка узлов. ➢ С помощью курсора выделите опорные узлы (ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ) рамы (узлы окрашиваются в красный цвет). ➢ С помощью пункта меню Схема Связи вызовите диалоговое окно Связи в узлах (рис.4.8). В этом окне с помощью установки флажков отметьте направления, по которым запрещены перемещения узла (X,Y, Z,UY). ➢ После этого щелкните по кнопке Применить (узел окрашивается в синий цвет). Рис. 4.8. Диалоговое окно Связи в узлах 31 Рис. 4.9. Связи в узлах Шаг 5. Задание шарнира в элементах фермы Выполните пункт меню Выбор Отметка. С помощью курсора выделите элементы фермы (элементы окрашиваются в красный цвет). ➢ Из меню Редактирование Смена типа конечного элемента выберите «Тип 1 – КЭ плоской фермы». Рис. 4.10. Диалоговое окно Редактирование 32 Щелкните по кнопке Применить. Шаг 6. Задание жесткостных характеристик Геометрические характеристики в данный момент являются искомыми величинами. Однако не присвоив жесткостные характеристики элементам схемы, невозможно выполнить расчет. Принимаем брус H=24см, B=12,5см для элементов фермы и брус B=17.5cм H=52,5 см – для колонн. Е=1,1е+009 кг/м2, R0=500кг/м3. ➢ С помощью меню Жесткости Жесткости и материалы. ➢ В этом окне щелкните по кнопке Добавить,и в библиотеке жесткостных характеристик щелкните по первой закладке Стандартные типы сечений, и дважды щелкните на эскизе Брус. В окне Задание стандартного сечения введите данные согласно рис.4.13 и нажмите Нарисовать Подтвердить. Рис. 4.12. Диалоговое окно Жесткости и материалы 33 Рис.4.13. Диалоговые окно Задание стандартного сечения Назначение добавленного типа жесткости элементам расчетной схемы происходит следующим образом: ➢ Необходимо выделить в Списке типов жесткостей «Брус 24Х12.5». ➢ Нажмите кнопку Установить как текущий тип, после этого в строке Текущий тип жесткости появится название типа жесткости. ➢ Выделите элементы фермы, которым будет присвоен текущий тип жесткости. Нажмите кнопку Назначить. ➢ Далее необходимо выделить в Списке типов жесткостей «Брус 17,5х52,5». ➢ Нажмите кнопку Установить как текущий тип, после этого в строке Текущий тип жесткости появится название типа жесткости. ➢ Выделите колонны, которым будет присвоен текущий тип жесткости. Нажмите кнопку Назначить. ➢ Выполните пункт меню Опции Флаги рисования. ➢ В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Местные оси стержней. ➢ Выделите верхние элементы правой полуфермы. С помощью меню Стержнивызовите диалоговое окно Местные оси стержней и выполните Инверсно. 34 Рис.4.14. Местные стержни осей Шаг 7. Задание нагрузок Сделайте активным загружение, в котором будут приложены данные нагрузки. Переключение между загружениями осуществляется выбором в меню Нагрузки Выбор загружения или с помощью счетчика, расположенного на панели инструментов. В данной задаче создаем в редакторе загружений следующие виды загружений: 1. Постоянная нагрузка. 2. Снег на весь пролет. 3. Снег слева 4. Снег справа 5. Ветер слева. 6. Ветер справа. Задание параметров нагрузок осуществляется в диалоговом окне Задание нагрузок, которое вызывается в меню Нагрузки Нагрузки на узлы и элементы. 35 Рис. 4.15. Диалоговое окно Задание нагрузок 1) Формирование загружения от собственного веса колонны и веса кровли: Вариант 1:при использовании панели покрытия. ➢ Выделите ВЕРХНИЙ ПОЯС фермы. ➢ В списке загружений выберите 1.Постоянная нагрузка. ➢ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис. 4.16) с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни. ➢ Затем радиокнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z. ➢ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры. ➢ В этом окне задайте интенсивность нагрузки q = 319,1 кг/м = 3,13 кН/м из пункта 4.2. ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. Рис. 4.16. Диалоговое окно Параметры 36 Рис.4.17.1 Добавление собственного веса кровли (панели), вариант 1 Вариант 2: при использовании прогонов с шагом 1.5м ➢ В списке загружений выберите 1.Постоянная нагрузка. ➢ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис. 4.16) с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни. ➢ Затем радиокнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z. ➢ Щелчком по кнопке сосредоточенная нагрузка на стержень вызовите диалоговое окно Параметры. ➢ В верхнем поясе фермы через каждые 1.5 метра задайте нагрузку p1 =499,1 кг = 4,89 кН, p2 = 949, 9 кг, p3 =p4=p5 = 901,6 кг, вычисленную в пункте 4.2. ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. 37 Рис.4.17.2. Добавление собственного веса кровли (панели), вариант 2 Рис.4.17.3. Задание нагрузки от покрытия (прогоны), вариант 2 38 Аналогично прикладываем нагрузку на правую часть фермы. Далее расчет ведется по варианту 1. Добавление Собственного веса колонны: ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка узлов. ➢ Выберите курсором КРАЙНИЙ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ узлы стыка колонн и ригеля. Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис.4.18) с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. Рис. 4.18. Диалоговое окно Задание нагрузок ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на узлы. ➢ Затем радиокнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z. ➢ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры (рис.4.19) В этом окне задайте нагрузку «Собственный вес колонны». Собственный вес колонны: b=0,55-0,025=0,525м, где 0,025 м = 25 мм - припуск на механическую обработку слоев по ширине склеенных элементов и конструкций. Расчетный: ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. 39 Рис. 4.19. Диалоговое окно Параметры Рис.4.20.Первое загружение – Постоянные нагрузки 3) Формирование снегового загружения на ферму (по трапециевидной форме) ➢ В списке загружений выберите 2.Снег на весь пролет ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка элементов. Выберите курсором все панели верхнего пояса фермы. ➢ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни. ➢ Затем радиокнопками укажите направление – вдоль оси Z. 40 систему координат Глобальная, ➢ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры (рис.4.21). ➢ В этом окне задайте интенсивность нагрузки S = 1400 кг/м = 13.73 кН/м из пункта 4.2. ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. Рис. 4.21. Диалоговое окно Параметры Рис. 4.22. Второе загружение. Снег на весь пролет (по трапеции) 41 4) Формирование снегового загружения “снег слева”. ➢ В списке загружений выберите 3. Снег слева ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка. Выберите курсором КРАЙНЮЮ ЛЕВУЮ ПАНЕЛЬ ВЕРХНЕГО ПОЯСА фермы. ➢ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни. ➢ Затем радиокнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z. ➢ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры (рис.4.23.) ➢ В этом окне задайте интенсивность нагрузки S из пункта 4.2. ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. 5) Формирование снегового загружения “снег справа”. ➢ В списке загружений выберите 4.Снег справа ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка. Выберите курсором КРАЙНЮЮ ПРАВУЮ ПАНЕЛЬ ВЕРХНЕГО ПОЯСА фермы. ➢ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни. ➢ Затем радиокнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z. ➢ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры (рис.4.25.) ➢ В этом окне задайте интенсивность нагрузки S из пункта 4.2. ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. 42 Рис. 4.23. Диалоговое окно Параметры Рис. 4.24. Третье загружение– Снег слева. 43 Рис. 4.25. Диалоговое окно Параметры Рис. 4.26. Четвертое загружение– Снеговая справа. 44 6) Формирование ветрового загружения Ветер слева Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих: w = wm + wp. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависимости от эквивалентной высоты zе над поверхностью земли следует определять по формуле: wm = w0 k(zе)c, где w0 – нормативное значение ветрового давления, k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты zе (c – аэродинамический коэффициент ). Тип местности выбираем А. Для зданий: при h≤d: ze= h; h=9м ze = 6,8; k=0,84. w0 =0,38кПа (3 ветровой район). wm1 = 0,38 0,84 0,8 = 0,26кН / м2 . wm 2 = 0,38 0,84 0,5 = 0.16кН / м2 . Расчетные погонные нагрузки: 1 = wm1 f п В = 0, 26 1, 4 0,95 5 = 1,73кН / м = 173,3кг / м. 2 = wm 2 f п В = 0,16 1, 4 0,95 5 = 1,064кН / м = 108,53кг / м. При сборе нагрузок пренебрежем пульсационной составляющей ветра. ➢ В списке загружений выберите 5.Ветер слева. ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка элементов. Выберите курсором левую колонну рамы. ➢ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни. ➢ Затем радиокнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Х. ➢ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры (рис.4.27). 45 Рис. 4.27. Диалоговое окно Параметры ➢ В этом окне задайте значения давления ветра (но со знаком «–») ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка элементов. Выберите курсором правую колонну рамы. ➢ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок с помощью меню Нагрузки Нагрузка на узлы и элементы. ➢ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни. ➢ Затем радиокнопками укажите направление – вдоль оси Х. систему координат Глобальная, ➢ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры (рис.4.28). Рис. 4.28. Диалоговое окно Параметры 46 ➢ В этом окне задайте значения давления ветра, посчитанные в пункте 2.2. Сбор нагрузок (со знаком «–»): ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. Рис. 4.29. Пятое загружение – Ветер слева Ветер справа ➢ В списке загружений выберите 6.Ветер справа. ➢ Выполните все предыдущие пункты, только значения нагрузок необходимо ввести с положительными знаками. Рис. 4.30.Шестое загружение – Ветер справа 47 Шаг 8. Упаковка схемы ➢ С помощью меню Схема Упаковка схемы вызовите диалоговое окно Упаковка. ➢ В этом окне щелкните по кнопке Упаковать (упаковка схемы производится для сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной схемы удаленных узлов и элементов). Шаг 9. Расчетные сечения ➢ Выделите все стержни фермы. ➢ СхемаРасчетные сечения стержней. ➢ Вводим N=3. ➢ Щелкните по кнопке Применить. Рис.4.31.Диалоговое окно Расчетные сечения стержней Шаг 10. Формирование групп РСУ ➢ Для вывода на экран таблицы РСУ выполните пункт меню Нагрузки РСУ Генерация таблиц РСУ (рис.4.32) ➢ После этого в диалоговом окне Строительные нормы поставьте СП20.13330.2011 ➢ Номер загружения 1Вид загружения-постоянноеНомер группы взаимоисключающих загружений – 0.Подтвердить. ➢ Номер загружения 2Вид загружения- КратковременноеНомер группы взаимоисключающих загружений – 1 Подтвердить. ➢ Номер загружения 3Вид загружения-КратковременноеНомер группы взаимоисключающих загружений – 1 Подтвердить.. ➢ Номер загружения 4Вид загружения-КратковременноеНомер группы взаимоисключающихзагружений – 1 Подтвердить.. ➢ Номер загружения 5Вид загружения-Кратковременное Номер группы взаимоисключающих загружений – 2 Подтвердить.. ➢ Номер загружения 6Вид загружения-Кратковременное Номер группы взаимоисключающих загружений – 2 Подтвердить.. 48 Рис.4.32. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий ➢ Произведите расчет РСУ, выполните пункт меню Нагрузки Выполнить расчет РСУ. ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. РСУ Шаг 11. Статический расчет ➢ Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим Выполнить полный расчет. Шаг 12. Просмотр и анализ результатов расчета ➢ После расчета задачи переход в режим результатов расчета осущест-вляется с помощью меню Режим Результаты расчета. ➢ В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов выполните пункт меню Схема Исходная схема (кнопка на панели инструментов). 49 ➢ Выведите на экран эпюру MY с помощью меню Усилия Эпюры Эпюры изгибающих моментов (MY) (кнопки инструментов). , а затем на панели ➢ Для вывода эпюры N, выполните пункт меню Усилия Эпюры Эпюры продольных сил (N) (кнопка на панели инструментов). ➢ Для вывода эпюры QZ выполните пункт меню Усилия Эпюры Эпюры поперечных сил (QZ) (кнопка на панели инструментов). Шаг 13. Формирование и просмотр таблиц результатов расчета ➢ Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных усилий в элементах схемы выполните пункт меню Окно Интерактивные таблицы. ➢ После этого в диалоговом окне Редактор форм выделите строку РСУ (стержни) (рис. 4.33). ➢ Щелкните по кнопке Применить. ➢ В диалоговом окне Создание таблицы РСУ с помощью радиокнопки выберите Для всех элементов (рис. 4.34). ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. Рис. 4.34. Создание таблицы РСУ Рис 4.33. Редактор форм 50 Расчетные сочетания усилий Таблица 4.3 51 52 53 54 55 56 По сравнению со статическим расчетом, выполненным вручную, расчет в ПК Лира показал лишь незначительные отличия в усилиях (в пределах 10%). 57 4.5. Статический расчет фермы в ПК «Лира» (для бакалавров) Шаг 1. Исходные данные Однопролетное производственное здание с треугольным покрытием с клееным верхним поясом; пролет L=23м; шаг расстановки В=5м; район строительства – город Нижний Новгород; теплый режим здания; сечение стоек каркаса – сплошная дощатоклееная стойка; беспрогонное покрытие (панели). Шаг 2. Создание новой задачи Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл Новый. В появившемся диалоговом окне Признак схемы задайте следующие параметры: ➢ Имя создаваемой задачи – Ферма (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи). ➢ Признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z. ➢ После этого щелкните по кнопке Подтвердить. Шаг 3. Создание геометрической схемы 1: X=0; Y=0; Z=0 2: X=3.1; Y=0; Z=0 3: X=5.9; Y=0; Z=0 4: X=8.7; Y=0; Z=0 5: X=11.5; Y=0; Z=0 6: Х=14.3; Y=0; Z=0 7: Х=17.1; Y=0; Z=0 8: Х=19.9; Y=0; Z=0 ➢ 9: Х=23; Y=0; Z=0 10: X=3.1; Y=0; Z=1.24 11: X=5.9; Y=0; Z=2.36 12: X=8.7; Y=0; Z=3.48 13: X=11.5; Y=0; Z=4.6 14: Х=14.3; Y=0; Z=3.48 15: Х=17.1; Y=0; Z=2.36 16: Х=19.9; Y=0; Z=1.24 Вызовите диалоговое окно Добавить узел с помощью меню Схема Корректировка Добавить узел. ➢ Выберите вкладку По координатам, и в строках значений введите данные, которые представлены выше: Рис. 4.35. Диалоговое окно Добавить узел 58 ➢ После каждого ввода координат щелкните по кнопке – Применить. ➢ Для создания стержней выполните пункт меню Создание Добавить элемент. ➢ Выберите вкладку Добавить стержень (рис 4.36) и с помощью курсора соедините построенные ранее узлы. Рис. 4.36. Диалоговое окно Добавить стержень Рис. 4.37. Построение расчетной схемы Шаг 4. Задание граничных условий ➢ Выполните пункт меню Выбор Отметка узлов ➢ С помощью курсора выделите опорные узлы (ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ) фермы (узлы 1 и 9). ➢ С помощью пункта меню Схема Связи (кнопка на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах. В этом окне с помощью установки флажков отметьте направления, по которым запрещены перемещения узла (X,Z для узла 1, Z для узла 9). После этого щелкните по кнопке – Применить. Рис.4.38. Связи в узлах 59 Шаг 5.Задание шарнира в элементах фермы Выполните пункт меню Выбор Отметка. С помощью курсора выделите элементы фермы (элементы окрашиваются в красный цвет). ➢ Из меню Редактирование Смена типа конечного элемента выберите «Тип 1 – КЭ плоской фермы». Рис. 4.10. Диалоговое окно Редактирование Щелкните по кнопке Применить. Шаг 6. Задание жесткостных характеристик Геометрические характеристики в данный момент являются искомыми величинами. Однако, не присвоив жесткостные характеристики элементам схемы, невозможно выполнить расчет. Принимаем брус H=24см,B=12,5см для всех элементов. ➢ Жесткости Жесткости и материалы ➢ В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке жесткостных характеристик щелкните по первой закладке Стандартные типы сечений и 60 дважды щелкните на эскизе Брус. В окне Задание стандартного сечения введите данные согласно рис.4.40 и нажмите Нарисовать Подтвердить. Рис.4.40. Диалоговые окно Задание сечения Назначение добавленного типа жесткости элементам расчетной схемы происходит следующим образом: ➢ Необходимо выделить в Списке типов жесткостей «Брус 24Х12.5». ➢ Нажмите кнопку Установить как текущий тип, после этого в строке Текущий тип жесткости появится название типа жесткости. ➢ Выделите элементы фермы и нажмите кнопку Назначить. ➢ Выполните пункт меню Опции Флаги рисования. ➢ В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Местные оси стержней. Выделите верхние элементы правой полуфермы. С помощью меню Стержнивызовите диалоговое окно Местные оси стержней и выполните Инверсно. Рис.4.41. Местные стержни осей Шаг 7. Задание нагрузок 61 В данной задаче создаем в редакторе загружений следующие виды загружений: 1. Постоянная нагрузка 2. Снег на весь пролет 3. Снег слева 4. Снег справа Задание нагрузок 1,2,3,4 было рассмотрено ранее, единственное отличие – отсутствие веса колонны в загружении 1. Рис.4.42. Постоянная нагрузка Рис.4.43. Снег на весь пролет Рис.4.44. Снег слева Рис.4.45. Снег справа 62 Шаг 8. Упаковка схемы ➢ С помощью меню Схема Упаковка схемы вызовите диалоговое окно Упаковка. ➢ В этом окне щелкните по кнопке Упаковать (упаковка схемы производится для сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной схемы удаленных узлов и элементов). Шаг 9. Расчетные сечения ➢ Выделите все стержни фермы. ➢ СтержниРасчетные сечения стержней. ➢ Вводим N=3. ➢ Щелкните по кнопке Применить. Шаг 10. Формирование групп РСУ ➢ Для вывода на экран таблицы РСУ выполните пункт меню Нагрузки РСУ Генерация таблиц РСУ (рис.4.46). ➢ После этого в диалоговом окне Строительные нормы поставьте – СП20.13330.2011. ➢ Номер загружения 1Вид загружения – постоянноеНомер группы взаимоисключающих загружений – 0.Подтвердить. ➢ Номер загружения 2Вид загружения - КратковременноеНомер группы взаимоисключающих загружений – 1 Подтвердить. ➢ Номер загружения 3Вид загружения- КратковременноеНомер группы взаимоисключающих загружений – 1 Подтвердить. ➢ Номер загружения 4Вид загружения- Кратковременное Номер группы взаимоисключающих загружений – 1 Подтвердить ➢ Щелкните по кнопке Применить. ➢ Произведите расчет РСУ, выполните пункт меню Нагрузки РСУ Выполнить расчет РСУ. ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. 63 Рис.4.46. Диалоговое окно Расчетные сочетания усилий Шаг 11. Статический расчет ➢ Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим Выполнить полный расчет. Шаг 12. Просмотр и анализ результатов расчета ➢ После расчета задачи переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью меню Режим Результаты расчета. ➢ В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов выполните пункт меню Схема Исходная схема (кнопка на панели инструментов). ➢ Выведите на экран эпюру MY с помощью меню Усилия Эпюры Эпюры изгибающих моментов (MY) (кнопки инструментов). , а затем на панели ➢ Для вывода эпюры N, выполните пункт меню Усилия Эпюры Эпюры продольных сил (N) (кнопка на панели инструментов). 64 ➢ Для вывода эпюры QZ выполните пункт меню Усилия Эпюры Эпюры поперечных сил (QZ) (кнопка на панели инструментов). Шаг 13. Формирование и просмотр таблиц результатов расчета ➢ Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных усилий в элементах схемы, выполните пункт меню Окно Интерактивные таблицы. ➢ После этого в диалоговом окне Редактор форм выделите строку РСУ (стержни) (рис 4.47). ➢ Щелкните по кнопке Применить. ➢ В диалоговом окне Создание таблицы РСУ с помощью радиокнопки выберите Для всех загружений (рис 4.48). ➢ Щелкните по кнопке Подтвердить. Рис 4.47. Редактор форм Рис. 4.48. Создание таблицы РСУ 65 Расчетные сочетания усилий Таблица 4.4 66 67 68 69 Сравним результаты РСУ данной таблицы с результатами таблицы 4.3 (для специалистов). Расчетная схема отмечается лишь отсутствием колонн и ветровой нагрузки. Для растянутого нижнего пояса (элемент № 3) по таблице 4.3 N=45.923 т = 45923 кгс, по таблице 4.4: (элемент 1) N = 46.498 т = 46498 кгс. Как видно, разница составляет 1%. 70 5. Подбор сечений элементов фермы Все усилия – из таблицы 4.4 (для бакалавров). Ширину сечения верхнего пояса и элементов решетки принимаем одинаковой. Подбираем ширину b из условия предельной гибкости пр = 120. Для самого длинного раскоса ,у которого,loy=lox=4,466м. Требуемый радиус инерции сечения: . Минимальная ширина сечения: С учетом конструктивных требований к опиранию панелей bmin = 0,14 м из доски шириной 15 см . Принимаем древесину сосны 2-го сорта, доски сечением 3,3х14 см(после острожки) с расчетным сопротивлением 5.1. Подбор сечения элементов верхнего пояса Из расчетной схемы и таблицы РСУ выбираем наиболее длинную и загруженную панель. Видно, что расчетной является первая панель. Сочетание усилий с наибольшими продольными усилиями: N= -51156 кг, M=0 (см. табл. 4.4. элемент №9). Пользуясь приближенной формулой, определяем: Верхний пояс проектируем из бруса сечением 20 20cм ; F = 400cм 2 , W = 1333,33cм 3 . Определяем гибкость : l i = 0 , где l0 − расчётная длина изгибаемого стержня верхнего пояса первой панели, l0 = 3,339 м ; i -радиус инерции сечения, для прямоугольного сечения i = 0,29b = 0,29 20 = 5,8см . = 333,9 = 57,57 5.8 Определяем коэффициент : 2 N 57,57 2 51156 2 =1− =1− = 0,106 , где Rс = 153кг / см 3100 Rc Fбр 3100 153 400 71 Расчетное сопротивление древесины изгибу, сжатию и смятию: Rи = R Аи mДЛ mв mо mс.с / n = 19,5 0,66 0,85 1/1 = 15МПа = 153кгс / см2 . Определяем напряжения по формуле: = R 51156 N M + c = + 0 = 127,89кг / см 2 Ru = 153кг / см 2 Fнт Wнт Rи 400 Прочность верхнего пояса обеспечена. Принимаем сечение 20х20 см. 5.2. Подбор сечения нижнего пояса Сечение нижнего пояса принимаем - 25 25cм ; F = 625cм 2 , W = 2604,17cм 3 Расчёт ведём по наибольшему растягивающему усилию N = 46498кг . Учитываем ослабление пояса двумя нагелями диаметром d = 20 мм . Проверку прочности принятого сечения определяем по формуле: = N 46498 = = 88,57 кг / см 2 R р = 153кг / см 2 Fнт (25 − 2 2) 25 5.3. Подбор сечения раскосов Раскосы 26 и 29 сжимаются силой N = −7155кг и имеют расчётную длину l 2 = 3,062 м . Задаемся сечением 14 14cм . F = 196cм 2 . Определяем гибкость: = 306,2 = 75.41 120 . = 0,526 . 0,29 14 Проверяем устойчивость по формуле = N 7155 = = 69,4кг / см 2 Ru = 153кг / см 2 , Fнт 0,526 196 Аналогично 25 и 28 раскосы: N = −8556кг , l 4 = 3,662 м . Задаемся сечением: Определяем гибкость: = 366, 2 = 78,92 120 . = 0,38 . 0, 29 16 = N 8556 = = 87,95кг / см 2 Ru = 153кг / см 2 . Fнт 0,38 256 72 16 16cм . F = 256cм 2 . Раскосы 24 и 27: N = −10436кг , l6 = 4,467 м . Задаемся сечением: 16 16cм . F = 256cм 2 . Определяем гибкость: = 446,7 = 96,2 120 . = 0,337 . 0,29 16 = N 10436 = = 120,97кг / см 2 Ru = 153кг / см 2 . Fнт 0,337 256 Растягивающие усилия в центральной стойке №17 N = 16263кг .Принимаем тяж диаметром d 2 = 42 мм с несущей способностью по Fнт = 17220кг . Шайбы под тяж ставим размером 190 190 18 мм . Растягивающие усилия в стойках №18 и 21 N = 5514кг . Принимаем тяж диаметром d 2 = 27 мм с несущей способностью по Fнт = 7020кг . Шайбы под тяж ставим размером 140 140 14 мм . Усилия в №19 и 22 N = 2897кг . Принимаем тяж диаметром d 2 = 20 мм с несущей способностью по Fнт = 3665кг . Шайбы под тяж ставим размером 100 100 10 мм . 6. Расчет узлов и стыков фермы 6.1.Опорный узел Проверку торца пояса на смятие производим при действии максимальной продольной силы N = –51156 кгс (табл. 4.4, эл.1). Требуемая площадь опирания верхнего пояса на плиту башмака из условия смятия торца: N 51156 Aтр = = = 334,35см 2 ; Rсм 153 b = 20 см; lпл = Aтр 334,35 = = 16,72см. b 20 По сортаменту на листовую сталь (ГОСТ 82-70*) выбираем lпл = 180 мм . A = 20 18 = 360см 2 ; см = N 51156 = = 142,1кг / см2 Rсм = 153кг / см 2 . A 360 Верхний пояс крепим в узле одним конструктивным болтом d=24 мм. 73 6.2. Упорная плита Плиту от местного изгиба усиливаем 3 ребрами жесткости толщиной 10 мм, с шагом между ребрами 6 см. Определим толщину опорной плиты, рассмотрим участок плиты размерами 6х14см. Изгибающий момент для участка вычисляется по формуле: M = qd 2 , где d – размер участка; a – коэффициент, принимаемый в зависимости от соотношения сторон: b N 51156 ;q= = = 142,1кг / см 2 ; a bl 360 b 14 = = 2,33 → = 0, 21; a 6 M = 0, 21142,1 62 = 1074, 28кг см. Требуемая толщина плиты: tоп = 6М 6 1074, 28 = = 1,66см. Ry 2350 Примем плиту толщиной 1,8см. Проверим опорную плиту с тремя ребрами на прочность при изгибе, рассмотрим ее как балку с пролетом b = 14см. Изгибающий момент: M= q ' b 2 2557,8 202 = = 127890кг см; 8 8 q ' = ql = 142,118 = 2557,8кг / см. Определим геометрические характеристики плиты с тремя ребрами. Положение нейтральной оси: S 18 1,8 0,5 + 3 1 8 5 y= = = 2,41см. A 18 1,8 + 3 1 8 Момент инерции: I= 1 83 S 18 1,83 8 = + 18 1,8 (2, 41 − 0,5) 2 + 3 + 1 8 (9,8 − − 2, 41) 2 = 530,75см 4 . A 12 2 12 Проверка прочности: M y 127890 2, 41 = = 580,72кг / см 2 Ry = 2350кг / см 2 ; I 530,75 M (9 − y ) 127890 (9 − 2, 41) = = = 1587,93кг / см 2 Ry = 2350кг / см 2 . I 530,75 = Прочность обеспечена. 74 Рис 6.1. Упорная плита 6.3. Расчет опорной плиты Рассчитываем горизонтальную опорную плиту башмака. Ферма опирается на обвязочный брус шириной 250 мм. Опорная реакция передает на него напряжения, направленные поперек волокон древесины. Наибольшая реакция опоры будет от сочетания (1+2): R = 21749кгс (таблица 4.3). Предварительно примем плиту размерами 30×25 см и проверим обвязочный брус на смятие под плитой поперек волокон: R 21743 90 = = = 28,99кг / см 2 Rсм = 30,59кг / см 2 . Aсм 30 25 Прочность обеспечена. Толщину плиты находим из условия изгиба. Напряжения сжатия под опорной плитой размером А = 30х25см: = 90 = 28,99кг / см 2 . Изгибающий момент консольной части плиты: M = l2 / 2 = 28,99 22 = 57,98кг см. 2 Изгибающий момент консольной части плиты: M = 28,99 142 = 2841,02кг см. 2 Необходимая толщина плиты: t= 6М 6 2841,02 = = 2,69см. Ry 2350 Принимаем толщину опорной плиты = 28 мм. 75 Рис 6.2.Опорный узел Промежуточные верхние узлы решаем на лобовых врубках. Первый раскос примыкает к верхнему поясу под углом = 4542' . Расчетное сопротивление смятию Rсм = 62кг / см 2 . Требуемая глубина врубки раскоса в пояс hвр = N13 Cos 7088 Cos 4542 ' = = 5, 7см . Принимаем hвр = 5, 7см . bRсм 14 62 В первом промежуточном узле сечение верхнего пояса ослаблено отверстием диаметром d = 22 мм для тяжа d1 = 20 мм , врубкой снизу hвр = 2,5см и врубкой сверху с целью создания горизонтальной площадки для укладки шайбы под тяж. При ширине шайбы a = 6см глубина врубки сверху должна быть не менее hвр = a Sin = 6 0,3714 = 2,23см , принимаем hвр = 2,5см . Площадь сечения пояса нетто: Fнт = (20 − 2,5 − 5, 7) (20 − 1, 4) = 219, 48см 2 Напряжение сжатия: = 44005 = 200, 49кг / см 2 153кг / см 2 219, 48 Условие не выполняется, примем сечение верхнего пояса 25х25, тогда: Площадь сечения пояса нетто: Fнт = (25 − 2,5 − 5, 7) (25 − 1, 4) = 396, 48см 2 Напряжение сжатия: 76 = 44005 = 110,99кг / см 2 153кг / см 2 396, 48 Второй раскос упирается в пояс под углом сопротивление смятию Rсм = 26кг / см 2 . 1 = 6154' . Расчетное Требуемая глубина врубки hвр = 8476 Cos 6154 ' = 9,56см , принимаем hвр = 11см . 16 26 Глубина врубки сверху для укладки шайбы hвр = a Sin = 6 0,3714 = 2,23см , принимаем hвр = 2,5см . Напряжение сжатия верхнего пояса во втором узле: = 46498 = 152, 73кг / см 2 153кг / см 2 (25 − 2,5 − 9, 6) (25 − 1, 4) У второго промежуточного узла устраиваем стык брусьев верхнего пояса. Стык выполняем простым лобовым упором и перекрываем парными накладками сечением 20х25 см, скрепленными с поясом болтами диаметром d = 12 мм. С каждой стороны стыка ставим по четыре болта. Третий раскос упирается в пояс сопротивление смятию Rсм = 20кг / см 2 . под углом 2 = 73 . Расчетное Требуемая глубина врубки hвр = 10338 Cos 73 = 9, 44см , принимаем hвр = 9,5см . 16 20 Глубина врубки сверху для укладки шайбы hвр = a Sin = 6 0,3714 = 2,23см , принимаем hвр = 2,5см . Напряжение сжатия верхнего пояса в третьем узле: = 36959 = 120, 46кг / см 2 153кг / см 2 (25 − 2,5 − 9,5) (25 − 1, 4) Коньковый узел также решаем лобовым упором с перекрытием стыка парными накладками. С каждой стороны стыка ставим по три болта диаметром d = 12 мм. Смятие брусьев в стыке по вертикальной плоскости не проверяем ввиду очевидного запаса прочности. 77 Рис 6.3.1 Коньковый узел Проверяем прочность нижнего пояса по сечению в промежуточном узле. Угол примыкания первого подкоса к поясу в нижнем узле 1 = 2354' , Rсм = 109кг / см 2 Расстояние между ослаблением врубкой и ослаблением отверстием для тяжа равно 0,5h ctg = 10 2,26 = 22,6см 20см . Учитываем только ослабление врубкой Fнт = (25 − 2) 25 = 575см 2 . Требуемая глубина врубки раскоса в нижний пояс: hвр = 7088 Cos 2354 ' = 2,37см , принимаем hвр = 2, 4см 25 109 Центр тяжести ослабленного сечения смещен относительно оси пояса на е = 0,5hвр = 1, 2см . Вследствие несимметричного ослабления врубкой в расчетном сечении возникает момент: M = 45923 1, 2 = 55107, 6кг см Момент сопротивления сечения нетто: W= 25(25 − 2) 2 = 2204,17см3 6 Напряжение по формуле = 45923 55107, 6 153 + = 104,97 кг / см 2 153кг / см 2 575 2204,17 153 Для изготовления нижнего пояса должны быть отобраны брусья, удовлетворяющие качественным требованиям, предъявляемым к элементам I категории [1]. 78 У второго промежуточного узла в нижнем поясе устраиваем стык брусьев. Стык выполняем простым лобовым упором и перекрываем парными накладками сечением 20х25 см, скрепленными с поясом болтами диаметром d = 12 мм. С каждой стороны стыка ставим по четыре болта. У третьего нижнего узла в середине панели устраиваем стык брусьев нижнего пояса. Его выполняем раздвинутым с длинными накладками из досок 20х25 см, соединенными с брусьями пояса нагелями диаметром d = 20 мм. Требуемое число двухсрезных нагелей в стыке n= N 45 45923 = = 7,18шт , принимаем n = 8шт . 2Tn 2 3200 Здесь 3200 кг — несущая способность нагеля Tn на один срез при толщине накладки a = 20см по формуле Т n = 80ad = 80 20 20 = 3200кг из СП 64.13330.2017. Расставляем нагели по два в ряд, соблюдая нормы расстановки: s1 = 7d = 14см s2 = 6см 3d = 6см , s3 = 8см 3,5d = 7см . Рис.6.3.2 Третий нижний узел Для уменьшения дополнительных моментов, возникающих в месте перелома оси нижнего пояса, стыки располагаем как можно ближе к промежуточным узлам. Перелом оси возникает при придании ферме строительного подъема f = 1 2300 l= = 11,5см . 200 200 Проверяем принятое сечение накладок стыка на разрыв по ослабленному нагелями сечению: 79 = 45923 = 49,92кг / см 2 153кг / см 2 2 20(25 − 2) В среднем нижнем узле раскосы заходят в просвет между накладками раздвинутого стыка, упираясь один в другой и в шайбу среднего тяжа. Каждый раскос прикреплен к накладкам болтами диаметром d = 20 мм, работающими как двухсрезные нагели. 80 7. Колонна (для специалистов) 7.1. Расчет колонны Для расчета колонны из таблицы 4.3 выбираем самое неблагоприятное сочетание: N = -21749 кг; М= 6656 кг*см; Q= -1228 кг. Задаемся размерами сечения колонны, исходя из предельной гибкости: max = 120 , Н 0 900 2 hтр = = 51.9см . 0, 289 max 0, 289 120 где µ – коэффициент, принимаемый по п.4.21.[1] Принимаем по таблице 2.1 приложения 2 размеры обрезных досок 44х175. Рис.7.1. Размеры обрезной доски Поперечное сечение дощато-клееной колонны компонуем из 12 досок. Тогда поперечное сечение данного сечения колонны: h = 12 44 = 525 мм; bxh=175х525мм. Собственная масса колонны: Рст = b h H f = 0,175 0,525 9 500 1,1 = 454,78кг. Геометрические характеристики сечения колонны: Fрасч = b h = 17,5 52,5 = 918,75см 2 , b h 2 17,5 52,52 = = 8039,06см3 , 6 6 b h 2 17,5 52,52 Sбр = = = 6029,3см3 , 8 8 3 b h 17,5 52,53 J бр = = = 211025, 4см 4 . 12 12 W расч = Радиус инерции: 81 J бр 211025, 4 = = 15,16см . Fбр 918,75 i= Гибкость колонны при принятом сечении: H 0 900 2 y = = = 118,7 max = 120 . i 15,16 Коэффициент продольного изгиба определяется по формуле : y = 118,7 70 , = Коэффициент = 1− 3000 2 = 3000 118, 7 2 = 0, 23 . N 21749 = 1− = 0,06 Rc Fбр 0, 23 109, 4 918,75 где Rc– расчетное сопротивление древесины сосны 2 сорта, равное: Rс = R Ас mДЛ mв mо mс.с / n = 19,5 0,66 0,85 1/1 = 10,94МПа = 109,4кг / см2 . u = 9,837 МПа Rи = 10,94МПа . Условие выполняется, тогда: с = N М 21749 6656 + = + = 37,5кг / см 2 Rc = 109, 4кг / см 2 Fрасч W расч 918,75 8039,06 0,06 Скалывающие напряжения по формуле 18[1]: ф = Q Sбр 1228 6029,3 = = 2кг / см 2 Rск = 12,6кг / см 2 J бр вбр 211025, 4 17,5 где Rск – расчетное сопротивление скалыванию при изгибе клееных элементов из древесины 2-го сорта. Rск = R Аск mДЛ mв mо mс.с / n = 2, 25 0,66 0,85 1/1 = 1,26МПа = 12,6кг / см2 , ус ловие выполняется. Проверка устойчивости плоской формы деформирования сжатоизгибаемой колонны производится по формуле: N М 21749 6656 + = + = RC Fбр м RC Wбр 0, 23 109, 4 918,75 2,3 109, 4 8039 0,06 = 0,99 1,0, где м = 140 в2 17,52 2,54 kф = 140 = 2,3 lp h 52,5 900 Условие выполняется. 82 7.2. Расчет и конструирование крепления колонны к фундаменту Для того чтобы вычислить растягивающие усилия в анкерах, определяем краевые напряжения в основании колонны: р = N M 6656 4408 − n = + = 5,8кг / см 2 RP = 115,9кг / см 2 , Wбр р Fбр 8039,06 0,82 918,75 где усилие от постоянной нагрузки на колонну (данные из таблицы 4.3): N n = −4408кг . с = M N 6656 21749 − = + = 37, 47кг / см 2 Rс = 109, 4кг / см 2 , Wбр с Fбр 8039 0,06 918,75 R p = 9 mсл mб mв mн = 9 1 1 1 1,2 = 11,37 МПа = 115,9кг / см 2 , р = 1− Nn 4408 = 1− = 0,82 Rр Fбр 0, 23 115,9 918,75 с = 1 − N 21749 = 1− = 0,06 Rc Fбр 0, 23 109, 4 918,75 Размеры сжатых и растянутых зон: h 37, 47 52,5 к= с = = 48,85см . c + p 37, 47 + 5,8 Тогда максимальное растягивающее усилие в анкерах: Np = N C M 6656 4408 0, 233 + n = − = 12683,38кг ( S + C ) P S + C (0,326 + 0, 233) 0,82 (0,326 + 0, 233) Определяем усилие 2 анкерных болтов: а б N p 2 Fтр Fтр mа m . Тогда требуемая площадь анкерных болтов составит: Fтр = Np 12683,38 = = 5см 2 2 R m mа 2 1850 0,8 0,85 б р где Rр – расчетное сопротивление болтов из стали растяжению; mа– коэффициент, учитывающий ослабление анкеров резьбой, принимается по п. 3.4[1]; m –коэффициент, учитывающий неравномерность работы 2 анкеров, принимается по п. 3.4[1] Требуемый диаметр болта: F а тр = d2 откуда: d а = 4 Fтр = 45 = 2,52см . 3,14 Принимаем по сортаменту болт диаметром d=27 мм. 4 83 Рис.7.2. Крепление колонны к фундаменту 7.3. Расчет горизонтальных болтов Диаметр горизонтальных болтов можно определить, исходя из условия их расстановки относительно ширины колонны в два ряда: b 3d + 3,5d + 3d = 9,5d → d b 17,5 = = 1,842см . 9,5 9,5 Принимаем диаметр болта d=20мм. Несущую способность болта определяем по формулам таблицы 18[1] или таблице 1.19 приложения 1 пособия,с учетом ветровой нагрузки m=1,2. Т с = 0,8 а d mн = 0,8 10 2 1, 2 = 19, 2кН , Т u = (2, 2 d 2 + 0,025а 2 ) mн = (2, 2 22 + 0,02 102 ) 1, 2 = 11,04кН , Т u = 2d 2 mн = 2 22 1, 2 = 10,95кН = 1116,6кгс . Количество двух срезных горизонтальных болтов равно: nб = Np 12685,88 = = 5,68 , Tmin nш 1116,6 2 где Nр– усилие, действующее на накладку. Принимаем 6 болтов. Тогда длина деревянной накладки будет равна: l=2*7*4=56 см. 7.4. Проверка упорного уголка на изгиб q = N p / b = 12683,38 /17,5 = 724,76кг/см . Расчетный изгибающий момент: q y (b + d )2 724,76 (17,5 + 2) 2 М= = = 34449кг cм . 8 8 Принимаем уголок 100х100х10 с геометрическими характеристиками: 84 J X = 179cм 4 ; z0 = 2,83cм; ymax = 10 − 2,83 = 7,17cм; Wx = Jx 179 = = 25cм3 . ymax 7,17 Проверка напряжений проводится по формуле: с = М 34449 = = 1378, 23кг / см 2 Rу c = 2350кг / см W 25 Рис.7.3. Расчетная схема упорного уголка 8.Защита деревянных конструкций от негативных факторов Конструктивные меры должны обеспечивать предохранение древесины от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами, промерзания, капиллярного и конденсационного увлажнения. Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными для осмотра и возобновления защитной обработки. Опорные части несущих элементов должны быть не только антисептированы, но и защищены тепло- и водоизоляционными материалами. В отапливаемых зданиях и сооружениях несущие конструкции (балки, рамы, арки, фермы и др.) следует располагать так, чтобы они целиком находились либо в пределах отапливаемого помещения, либо вне его. При эксплуатации несущих конструкций в условиях, где возможно выпадение конденсата на металлических поверхностях, следует принимать меры по предохранению древесины от увлажнения в местах контакта с металлом. Для этой цели до постановки металлических деталей на место поверхности, контактирующие с древесиной, рекомендуется промазывать мастикой («Изол», «Вента», «Лило», Гиссар-1 (ТУ 21-27-89-90), тиоколовой и др.); таким образом, чтобы при постановке на место детали плотно прилегали к древесине, а мастика, выдавливаясь, хорошо заполняла зазоры между металлами, древесиной, при постановке крепежных деталей (уголков, болтов, и т.п.) вместо мастик можно использовать прокладки из рулонных гидроизоляционных 85 материалов (изол, стеклорубероид, гидроизол и др.), эластичные прокладки и уплотнительные ленты. Для защиты несущих и ограждающих конструкций от увлажнения должны применяться лакокрасочные материалы, тиоколовые мастики и составы на основе эпоксидных смол. I. Лакокрасочные материалы: 1. Перхлорвиниловые эмали представляют собой растворы перхлорвиниловой смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением других смол, пластификаторов и пигментов. Эмали: ХВ-110, ХВ-124, ХВ-1100, ХВ-5159, лак – ХВ-784. Благодаря устойчивости к постоянному воздействию атмосферных факторов, покрытия ХВ-110, ХВ-124 и ХВ-1100 рекомендуются для защиты конструкций на открытом воздухе и под навесом. 2. Пентафталевые эмали (ПФ-115, ПВ-133, лак ПФ-170, ПФ-171) могут применяться для защиты деревянных конструкций на открытом воздухе и под навесом, а также в помещении как декоративно-отделочные и влагозащитные. 3. Уретановые и уретаново-алкидные (эмаль УР-49, лак УР-294, эмаль УРФ-1128 – уретаново-алкидная) – для защиты конструкций, эксплуатируемых как под навесом, так и на открытом воздухе. 4. Масляно-смоляные лаки (ГФ-166, ПФ-283) – для защиты конструкций под навесом и на открытом воздухе. II.Тиоколовые мастики (марок У-30, У032) – рекомендуются для защиты торцов деревянных конструкций. III. Составы на основе эпоксидных смол применяются для защиты торцов несущих деревянных конструкций (на основе смолы К-153 или 115, на основе шпатлевки ЭН-0010). Химическая защита древесины необходима в тех случаях, когда ее увлажнение в процессе эксплуатации неизбежно или когда используемая древесина имеет влажность более 20% (но не более 25%). Химическая защита заключается в пропитке древесины ядовитыми для грибов веществами – антисептиками. Они разделяются на две группы: водорастворимые (неорганические) и маслянистые (органические). Водорастворимые: фтористый натрий, кремнефтористый натрий, а также КФ А, ТФБА, ББ-32, ХМБ-444, МБ-1, ХМ-3324. Маслянистые: каменноугольные, сланцевые масла, древесный деготь и т.д. При проектировании предпочтительнее выбирать конструкции прямоугольного массивного сечения, поскольку они имеют относительно малую поверхность, смываемую воздухом. 86 При использовании ферм и арок с металлическими нижними поясами и затяжками рекомендуется устраивать подвесной потолок или экран из несгораемых или трудносгораемых материалов. Плиты покрытий следует опирать непосредственно на несущие конструкции без использования прогонов. Ограждающие конструкции, особенно плиты покрытий, в пожарном отношении более опасны, чем несущие конструкции, и требуют особого внимания к вопросам защиты от возгорания. Для повышения огнестойкости ограждающих конструкций рекомендуется использовать обшивки и утеплители из несгораемых или трудносгораемых материалов, а сами плита с гладким потолком. Для защиты конструкций от возгорания рекомендуется применять пропиточные и окрасочные составы. Для глубокой пропитки древесины рекомендуются водорастворимые огнезащитные составы МС 1:1, МС 3:7, ББ-11, МБ-1. Для поверхностной огнезащитной пропитки рекомендуются составы МС и ПП. Обработанная указанными составами древесина относится к группе трудновоспламеняемых материалов. В качестве огнезащитных покрытий для защиты древесины от возгорания рекомендуются покрытия на основе перхлорвиниловой эмали ХВ-5169: фосфатное ОФП-9, вспучивающееся ВПД. При транспортировке конструкций рекомендуется укрывать их водонепроницаемой бумагой или полиэтиленовой пленкой, можно применять и гидроизоляционные материалы (пакеты конструкций). На плиты покрытий под рулонную кровлю рекомендуется прямо на заводе-изготовителе наклеивать первый слой рулонного ковра. Конструкции, как несущие, так и ограждающие, рекомендуется хранить на базовых складах и в закрытых помещениях или под навесом, на перегрузочных и приобъектных складах, под навесом или на открытых площадках. 87 Список использованной литературы 1. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция. М.: 2017. 2. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция. М.: 2017. 4. Руководство по проектированию клееных деревянных конструкций. М.: Стройиздат, 1977. (Центр. науч.-исслед. ин-т строит. конструкций им. В.А. Кучеренко). - 189 с. 5. Г.Н. Шмелев Деревянные конструкции: Учебное пособие. Казань: КГАСУ, 2011.-172 с. 6. Арленинов Д.К., Буслаев Ю.Н., Игнатьев В.П. Деревянные конструкции. Примеры расчета и конструирования: Учебное пособие / Под ред. Д.К. Арленинова. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 246 с. 7. Улицкая Э.М., Бойтемиров Ф.А., Головина В.М. Расчет конструкций из дерева и пластмасс. Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие для строительных вузов. М.: Высш. шк., 1996. – 159 с. 8. Д.К. Арленинов, Ю.Н. Буслаев, В.П. Игнатьев, П.Г.Романов, Д.К. Чахов Конструкции из дерева и пластмасс / Учебник для техн. вузов / – М.: Издательство АСВ, 2002. – 280 с. 9. Зубарев Г. Н. Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Промышленное и гражданское строительство». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. – 287 с. 10. Гаппоев М.М., Гуськов И.М., Ермолаенко Л.К.и др. Конструкции из дерева и пластмасс: Учебник. Издательство АСВ, 2004. – 440 с. 11. Бойтемиров Ф. А., Головина В.М., Улицкая Э.М.; под ред. Бойтемирова Ф. А. / Расчет конструкций из дерева и пластмасс: Учеб.пособие для строит. вузов – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 160 с. 12. СТО 36554501-015-2008 Нагрузки и воздействия ФГУП “НИЦ”. Строительство. – М., 2009. – 49 с. 13. Шмелёв Г. Н. Деревянные конструкции : учеб.пособие для студентов вузов. Казань: КГАСУ, 2011. – 172 с. 88 Приложение 1. Данные для расчета Таблица 1.1 Расчетные сопротивления R древесины сосны и ели Расчетные сопротивления для древесины сортов, МПа Напряженное состояние и характеристика элементов Обозначение 1 2 3 1. Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон а) элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах «б», «в») высотой до 50 см RАи, RАc, RАсм 21 19,5 13 б) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 11 до 13 см при высоте сечения более 11 до 50 см 22,5 21 15 в) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 13 см при высоте сечения более 13 до 50 см 24 22,5 16,5 г) элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении - 24 15 2. Растяжение вдоль волокон: а) неклееные элементы RАp 15 10,5 - б) клееные элементы RАp 18 13,5 - RАс90, RАсм90 2,7 2,7 2,7 4,5 4,5 4,5 6 6 6 2,7 2,4 2,4 2,4 2,25 2,25 в) в лобовых врубках для максимального напряжения 3,6 3,2 3,2 г) местное, в клеевых соединениях для максимального напряжения 3,2 3,2 3,2 3. Смятие и сжатие по всей площадке поперек волокон 4. Смятие поперек волокон местное: а) в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов RАсм90 б) под шайбами при углах смятия 90°…60° 5. Скалывание вдоль волокон: а) при изгибе неклееных элементов RАск б) при изгибе клееных элементов 6. Скалывание поперек волокон: 89 а) в соединениях элементов из цельной древесины RАск90 1,5 1,2 0,9 1,05 1,05 0,9 RАр90 0,23 0,15 0,12 RАср45 9 7,5 6 RАср90 16,5 13,5 12 б) в соединениях клееных элементов 7 Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины. Срез под углом к волокнам 45о То же, 90о Примечания 1. В конструкциях построечного изготовления величины расчетных сопротивлений на растяжение, принятые по пункту 2а настоящей таблицы, следует снижать на 30 %. 2. Расчетное сопротивление изгибу для элементов настила и обрешетки под кровлю из древесины 3-го сорта следует принимать равным 13 Мпа. Таблица 1.2 Коэффициент длительной прочности по режимам загружения Обозначение режимов Характеристики режимов нагружения нагружения А Б В Г Д Е Ж И К Линейно возрастающая нагрузка при стандартных машинных испытаниях Совместное действие постоянной и длительной временной нагрузок, напряжение от которых превышает 80% полного напряжения в элементах конструкций от всех нагрузок Совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок Совместное действие постоянной и кратковременной ветровой и (или) монтажной нагрузок Совместное действие постоянной и сейсмической нагрузок Действие импульсивных и ударных нагрузок Совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок в условиях пожара Для опор воздушных линий электропередачи гололедная, монтажная, ветровая при гололеде, от тяжения проводов при температуре ниже среднегодовой Для опор воздушных линий электропередачи - при обрыве проводов и тросов 90 Приведенное расчетное время действия нагрузки, с Коэф. длительной прочности 1 - 10 1,0 108 - 109 0,53 106 - 107 0,66 103 - 104 0,8 10 - 102 0,92 10-1 - 10-8 1,1-1,35 103 - 104 0,8 104 – 105 0,85 10-1 - 10-2 1,1 mДЛ Таблица 1.3 Коэффициент, учитывающий породу древесины, mп Таблица 1.4 Коэффициент учета влажности среды mв Условия эксплуатации (по табл. 1.2) 1А и 1 2 3 4 Коэффициент 0,85 0,75 1 0,9 Таблица 1.5 Классы условий эксплуатации древесины Эксплуатационная Максимальная относительная влажность влажность древесины, % воздуха при температуре 20 оС, % Не более 8 40 Не более 10 50 Не более 12 65 Не более 15 75 Не более 20 85 более 20 Более 85 Класс условий эксплуатации 1а 1 (сухой) 1б 2 (нормальный) 3 (влажный) 4а 4 (мокрый) 4б Примечания: 1. Допускается в качестве эксплуатационной принимать равновесную влажность древесины. 2. Допускается кратковременное превышение максимальной влажности в течение 2 – 3 недель в году. 91 Таблица 1.6 Дополнительные характеристики условий эксплуатации и m в Класс условий эксплуатации Основной Подкласс класс 1а - 1б - 1 2.1 2 При сухом режиме помещений с относительной влажностью воздуха в отопительный сезон менее 40 % При сухом режиме помещений - относительная влажность воздуха в отопительный сезон от 40 до 50% При нормальном режиме помещений 2.2 Под навесом в сухой зоне влажности 3.1 При влажном режиме отапливаемых помещений 3.2 Под навесом в нормальной зоне влажности 3 4а.1 4а.2 4а 4 4а.3 4а.4 4б Дополнительная характеристика условий эксплуатации конструкций 4б.1 4б.2 При мокром режиме эксплуатации помещений При искусственных тепловыделениях в неотапливаемых помещениях Под навесом во влажной зоне влажности В открытых атмосферных условиях При контакте с грунтом В воде Особенности учета классов при расчете конструкций Примечания Эксплуатационная влажность древесины не превышает 12%. mв = 1 Эксплуатационная влажность древесины не превышает 15%. mв =0,9 Эксплуатационная влажность древесины не превышает 20%. mв = 0,85 Применение КДК не допускается Эксплуатационная влажность древесины может превышать 20% mв =0,75 Таблица 1.7 Высота сечения, см Коэффициент mб Коэффициент учета высоты сечения hб, mб 50 и 60 70 80 менее 1 0,96 0,93 92 0,9 100 более 0,85 0,8 Таблица 1.8 Коэффициент толщины слоев клеедеревянных элементов, m сл Толщина слоя, мм 19 и менее 26 33 42 Коэффициент mсл 0,95 1,1 1,05 1 Таблица 1.9 Напряженное состояние Коэффициент учета выгиба доски, mГН Обозначение расчетных Коэффициент mгн при отношении rк/a сопротивлений 150 200 250 500 и более Сжатие и изгиб RC, RИ 0,8 0,9 1 1 Растяжение RP 0,6 0,7 0,8 1 Примечание. rк – радиус кривизны гнутой доски или бруска; а – толщина гнутой доски или бруска в радиальном направлении. Таблица 1.10 Коэффициент срока службы mс.с Коэффициент mс.с при сроке службы сооружения Вид напряженного состояния 100 лет и 50 75 более Сжатие, изгиб, смятие вдоль и поперек волокон древесины 1,0 0,9 0,8 Растяжение и скалывание вдоль волокон древесины 1,0 0,85 0,7 Растяжение поперек волокон древесины 1,0 0,5 0,5 Примечание - значение коэффициента mс.с для промежуточных сроков службы сооружения принимается по линейной интерполяции. Таблица 1.11 Срок службы ДК Наименования объектов Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, склады временные, летние павильоны и т.п.) Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, сооружения в условиях морской среды и т.п.) Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях 93 Примерный срок службы, лет Не более 10 Не менее 25 Не менее эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строительства) Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, хранилищ национальных и культурных ценностей, произведения монументального искусства, стадионы, театры, здания высотой более 75 м, большепролетные сооружения и т.п.) 50 100 и более Таблица 1.12 Класс ДК по функциональному назначению Класс условий эксплуатации Основной Подкласс класс 1а 1 1б 2а 2 2б 3 Общая характеристика класса Несущие конструкции с пролетами более 100 м; мачты и башни высотой более 60 м Несущие конструкции для зданий музеев, спортивно-зрелищных объектов и торговых предприятий с массовым нахождением людей, а также сооружений с пролетами более 60 м для конструкций из ДК и 40 м – из цельной древесины и древесных материалов; мачт и башен высотой более 40 м. Несущие конструкции любых форм, не вошедшие в классы 1а, 1 б, 2 б и 3. Конструкции стен зданий и сооружений различного назначения, не вошедшие в 3 класс. Конструкции покрытий и перекрытий пролетами до 7,5 м Конструкции теплиц, парников, мобильных зданий (сборноразборные и контейнерного типа); складов временного содержания; бытовок вахтового персонала и других подобных сооружений с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей. Примечание: 1. Объекты с высоким уровнем ответственности, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения, не прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны быть отнесены к классу функционального назначения 1а. 2. Для сооружений 1-го класса, при проектировании которых использованы не апробированные ранее или неосвоенные производством конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях. Таблица 1.13 Значения коэффициента надежности по ответственности Минимальные значения коэффициента Класс сооружений Уровень ответственности надежности по ответственности КС-3 Повышенный 1,1 КС-2 Нормальный 1,0 КС-1 Пониженный 0,8 Примечание. Для зданий высотой более 250 м и большепролетных сооружений (без промежуточных опор) с пролетом более 120 м коэффициент надежности по ответственности следует принимать не менее 1,2. 94 Приложение к таблице 1.13 (обязательное) Классификация сооружений Настоящий стандарт устанавливает следующую классификацию сооружений: Класс сооружений КС-1: а) теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей; б) сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей. Класс сооружений КС-2: здания и сооружения, не вошедшие в классы КС-1 и КС-3. Класс сооружений КС-3: а) здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов. Примечание 1. Перечень (или классификация) опасных и технически сложных объектов устанавливается национальным законодательством. Примечание 2. Для отдельных зданий и сооружений опасных производственных объектов допускается устанавливать класс КС-3 в том случае, если - на них не предусматривается постоянных рабочих мест и - они не относятся к классу КС-1 по другим критериям. б) все сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и технологии, которые не прошли проверку в практике строительства и эксплуатации; в) объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов; е) тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м; ж) строительные объекты высотой более 100 метров; и) пролетные строения мостов с пролетом более 200 метров; к) большепролетные покрытия строительных объектов с пролетом более 100 метров; л) строительные объекты с консольными конструкциями более 20 метров; м) строительные объекты с заглублением подземной части более чем на 15 метров. Примечание. В нормах проектирования отдельных типов сооружений (мостов, резервуаров и других) допускается устанавливать иные классы соответствующих сооружений. Приложение к таблице 1.13 (рекомендуемое) Перечень зданий и сооружений с массовым нахождением людей 1. Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более. 2. Здания музеев, государственных архивов, административных органов управления, хранилищ национальных и культурных ценностей федерального и регионального уровней подчинения. 3. Зрелищные, спортивные развлекательные объекты, торговые предприятия в том случае, если: - количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более; - количество людей, находящихся на прилегающей территории, превышает 10000 человек. 4. Здания, в которых расположены рестораны, кафе и другие подобные помещения на 100 посадочных мест и более. 5. Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, учебных заведений на 100 постоянных посетителей и имеющих высоту 2 этажа и более. 6. Пассажирские терминалы (здания аэровокзалов, ж/д вокзалов, автовокзалов, речных и морских вокзалов) федерального и регионального уровней подчинения и на крупных транспортных узлах; станции метрополитена, здания культовых учреждений. 7. Гостиницы на 50 мест и более. 8. Стационары лечебных учреждений на 50 коек и более. 9. Амбулаторные лечебные учреждения на 100 посетителей и более. Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более. 95 Таблица 1.14 Физико-механические характеристики конструкционных пиломатериалов Наименование свойств Обозн. Наименование свойств свойств С14 С16 С18 С20 С22 С24 С27 С30 С35 С40 С45 С50 27 30 35 40 45 50 Прочности, МПа Нормативное значение при изгибе, 5% -й квантиль Rи, н 14 16 18 20 22 24 Модуля упругости, ГПа Среднее значение модуля упругости при изгибе Нормативное значение модуля упругости, E0, ср 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14 15 16 E0, н 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 8,0 8,4 8,7 9,4 10 10,7 5% -й квантиль Плотности, кг/м3 Нормативное значение плотности, rн 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 rср 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 440 460 5% -й квантиль Среднее значение плотности Прочности, МПа Растяжение вдоль Rр, н 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 Rр90, н 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Rс, н 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 волокон древесины Растяжение поперек волокон Сжатие вдоль волокон 96 Сжатие поперек Rс90, н 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 Rск, н 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 волокон Скалывание вдоль волокон Жесткости, ГПа Среднее значение модуля упругости E90, ср 0,23 0,27 0,3 0,32 0,33 0,37 0,38 0,4 0,43 0,47 0,5 0,53 Gср 0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,0 поперек волокон Среднее значение модуля сдвига Таблица 1.15 Расчетные сопротивления фанеры Расчетное сопротивление, МПа Виды фанеры растяжению в плоскости листа RАф.р сжатию в плоскости листа RАф.с изгибу из плоскости листа RАф.и скалыванию в плоскости листа RАф.ск срезу перпендикулярно плоскости листа RАф.ср 1. Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С а)7-слойная толщиной 8 мм и более: - вдоль волокон -поперек волокон 21 18 24 1,2 9 наружных слоев 13,5 13 10 1,2 9 о - под углом 45 к волокнам 7 10,5 1,2 13,5 б)5-слойная толщ. 5-7 мм: -вдоль волокон наружных слоев 21 19,5 27 1,2 7,5 -поперек волокон наружных слоев 9 10,5 4,5 1,2 9 - под углом 45о к волокнам 6 9 1,2 13,5 2. Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С 7-слойная толщиной 8 мм и более: -вдоль волокон 13,5/9 26/17 27/18 0,9/0,6 7,5/5 наружных слоев -поперек волокон 11,5/7,5 19,5/13 16,5/11 0,75/0,5 7,5/5 наружных слоев - под углом 45о к 4,5/3 7,5/5 1,05/0,7 11,5/7,5 волокнам 97 3 Фанера бакелизированная марки ФСБ толщиной 7 мм и более: -вдоль волокон наружных слоев -поперек волокон наружных слоев - под углом 45о к волокнам 48,5/32 42,5/28 50/33 2,7/1,8 16,5/11 36,5/24 35/23 38/25 2,7/1,8 18/12 25/16,5 32/21 - 2,7/1,8 24/16 Примечания: 1. 2. Расчетные сопротивления смятию и сжатию перпендикулярно плоскости листа для березовой фанеры марки ФСФ - RАф.с90 = RАф.см90 = 6 МПа и марки ФБС - RАф.с90 = RАф.см90 =12 Мпа; Расчетные сопротивления растяжению перпендикулярно плоскости листа – отрыв шпона принимается: RАф.р90 = 0,15 Мпа. Таблица 1.16 Коэффициенты податливости стержней Таблица 1.17 Предельные гибкости стержней Наименование элементов конструкций 1. Сжатые пояса, опорные раскосы и опорные стойки ферм, колонны 2. Прочие сжатые элементы ферм и других сквозных конструкций 3. Сжатые элементы связей 4. Растянутые пояса ферм в вертикальной плоскости 5.Прочие раст. элементы ферм и других сквозных конструкций Для опор воздушных линий электропередачи 6. Основные элементы (стойки, приставки, опорные раскосы) 7. Прочие элементы 8. Связи 98 Предельная гибкость λмакс 120 150 200 150 200 150 175 200 Таблица 1.18 Податливость соединений Вид соединения Соединение: - на лобовых врубках и торец в торец - в примыканиях поперек волокон - на нагелях всех видов - на металлических зубчатых пластинах (МЗП) - на стержнях, вклеенных перпендикулярно плоскости сплачивания - на наклонно вклеенных стержнях - в клеевых соединениях Деформация соединения, мм 1,5 3 2 1,5 1,5 0,5 0 Таблица 1.19 Расчетная несущая способность цилиндрических нагелей Расчетная несущая способность Т на один шов сплачивания (условный срез) , кН Напряженное состояние гвоздя, дубового нагеля Схемы соединений соединения стального, алюминиевого, стеклопластиков ого нагеля 1. Симметричные а) Смятие в средних 0,5 cd 0,3 cd соединения элементах б) Смятие в крайних 0,8 ad 0,5 ad элементах 2. Несимметричные а) Смятие во всех соединения элементах равной толщины, а также в более толстых элементах 0,55 cd 0,3 cd односрезных соединений б) Смятие в более толстых средних элементах двухсрезных соединений 0,4 cd 0,2 cd при а≤0,5 с в) Смятие в более тонких крайних элементах при 1,2 ad 0,75 ad а≤0,35 с г) Смятие в более тонких 1,5kнad 1,5kнad элементах односрезных соединений и в крайних элементах при c>a>0,35 c 3. Симметричные и а) Изгиб гвоздя 3,1d2+0,012a2, несимметричные но не более 5d2 соединения б) Изгиб нагеля из стали С 2,2d2+0,025a2, 38/23 но не более 3,1d2 в) Изгиб нагеля из 2d2+0,025a2, алюминиевого сплава но не более 2,2d2 Д16-Т г) Изгиб нагеля из 1,8d2+0,025a2, 99 стеклопластика АГ-4С д) Изгиб нагеля из древеснослоистого пластика ДСПБ е) Изгиб дубового нагеля но не более 2,2d2 d2+0,025a2, но не более 1,5d2 - - 0,55d2+ +0,025a2, но не более 0,8d2 4. Торцевые Изгиб нагеля из стали соединения с С235 и арматуры А240 металлической (Rи=440 МПа) 2d2 накладкой с жестким креплением нагелей Примечания 1. В таблице: с – толщина средних элементов, а также равных по толщине или более толстых элементов односрезных соединений, а – толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений; d – диаметр нагеля; все размеры приведены в сантиметрах. 2. Расчетную несущую способность нагеля в двухсрезных несимметричных соединениях при неодинаковой толщине элементов следует определять с учетом следующего: а) расчетную несущую способность нагеля из условия смятия в среднем элементе толщиной с при промежуточных значениях а между с и 0,5 с следует определять интерполяцией между значениями по пункту 2а и 2 б настоящей таблицы; б) при толщине крайних элементов а > с расчетную несущую способность нагеля следует определять из условия смятия в крайних элементах по пункту 2а настоящей таблицы с заменой с на а; в) при определении расчетной несущей способности из условий изгиба нагеля толщину крайнего элемента а в пункте 3 таблицы следует принимать не более 0,6с. 3. Значения коэффициента kн для определения расчетной несущей способности при смятии в более тонких элементах односрезных соединений при с ≥ а ≥ 0,35с приведены в таблице 20. 4. Расчетную несущую способность нагеля в рассматриваемом шве следует принимать равной меньшему из всех значений, полученных по формулам данной таблицы. 5. Расчет нагельных соединений на скалывание производить не следует, если выполнены условия расстановки нагелей в соответствии с 6.18 и 6.22. 6. Диаметр нагеля d следует назначать из условия наиболее полного использования его несущей способности по изгибу. 7. Число нагелей nн в соединении следует определять по формуле , где N – расчетное усилие; Т – наименьшая расчетная несущая способность, найденная по формулам настоящей таблицы; nш – число расчетных швов одного нагеля. 8. В соединениях нагелей должно быть не менее 2. Исключение могут составлять нагели, устанавливаемые конструктивно (например, на период сборки и монтажа). 9. Для гвоздей, установленных в предварительно рассверленные отверстия диаметром, равным диаметру гвоздя, несущая способность по изгибу определяется как для нагеля из стали С235. 100 Таблица 1.20 Угол, град 30 60 90 Коэффициент угла смятия Коэффициент ка для стальных, алюминиевых и стеклопластиковых нагелей диаметром, мм 12 16 20 24 0,95 0,9 0,9 0,9 0,75 0,7 0,65 0,6 0,7 0,6 0,55 0,5 для дубовых нагелей 1 0,8 0,7 Таблица 1.21 Нагельные соединения на вклеенных стержнях деревянных конструкций Схемы соединений Напряженное состояние соединения 1. Симметричные соединения а) Смятие в средних элементах б) Смятие в крайних элементах Расчетная несущая способность Т на один шов сплачивания (условный срез) , кН 0,75 cd0 1,2 ad0 0,53 cd0 2. Несимметричные а) Смятие во всех элементах соединения равной толщины, а также в более толстых элементах односрезных соединений б) Смятие в более толстых 0,38 cd0 средних элементах двухсрезных соединений при а≤0,5 с в) Смятие в более тонких 0,8 ad0 крайних элементах при а≤0,35 с г) Смятие в более тонких 1,5kнad0 элементах односрезных соединений и в крайних элементах при c>a>0,35 c 3. Симметричные и а) Изгиб нагеля из арматуры 2,5 d2+0,025lн2, но не более 3,9d2 несимметричные А300 3,1 d2+0,025lн2, но не более 4,5d2 соединения б) Изгиб нагеля из арматуры А400 Примечания: 1. В таблице приведены следующие обозначения: c – толщина средних элементов, а также равных по толщине или более толстых элементов односрезных соединений; a – толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений; d – номинальный диаметр вклеенного нагеля; d0 – диаметр отверстия; все размеры выражены в сантиметрах. 2. См. примечания 2-4, 7 и 8 к таблице 1.19 3. Расчет нагельных соединений на скалывание производить не следует, если выполнены следующие условия: расстояние между осями вклееных нагелей при их расстановке следует принимать вдоль волокон древесины S1 не менее 8d0, поперек волокон S2 не менее 3d0 и от кромки элемента S3 не менее 3d0. При шахматной расстановке нагелей минимальные расстояния S2= S1≥3d0. 101 Таблица 1.22 Плотность древесины и древесных материалов Порода древесины Плотность древесины, кг/м3, в конструкциях для условий эксплуатации по таблице 1 1А, 1 и 2 3и4 Хвойные: лиственница, 650 800 сосна, ель, кедр, пихта 500 600 Твердые лиственные: дуб, береза, бук, ясень, клен, 700 800 граб, акация,вяз и ильм Мягкие лиственные: осина, тополь, ольха, липа 500 600 Таблица 1.23 Коэффициенты Коэффициент kw kж Число слоев в элементе и для составных балок Значение коэффициента для расчета изгибаемых составных элементов при пролетах, м 2 4 6 9 и более 2 0,7 0,85 0,9 0,9 3 0,6 0,8 0,85 0,9 10 0,4 0,7 0,8 0,85 2 0,45 0,65 0,75 0,8 3 0,25 0,5 0,6 0,7 10 0,07 0,2 0,3 0,4 Примечания: 1. Для промежуточных значений величины пролета и числа слоев коэффициенты определяются интерполяцией. 2. Для составных балок на наклонно вклеенных связях при числе слоев не более 4, независимо от пролета, следует принимать: kw = 0,95, kж = 0,9. Таблица 1.24 Элементы конструкций Определение прогибов Вертикальные Предъявляемые предельные требования прогибы Нагрузки для определения вертикальных прогибов 1. Балки крановых путей подмостовые и подвесные краны, управляемые: с пола, в том числе тельферы (тали) из кабины при группах режимов работы (по ГОСТ 25546): 1К-6К Технологические От одного крана Физиологические и технологические То же 102 7К " 8К 2. Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов): а) покрытий и перекрытий, открытых для обзора, при пролете, м: l≤1 " Эстетикопсихологические Постоянные и длительные l= 3 l= 6 l=24 (12) 36 (24) б) покрытий и перекрытий при наличии перегородок под ними в) покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок) г) покрытий и перекрытий при наличии тельферов (талей), подвесных кранов, управляемых: Конструктивные Принимаются в соответствии с приложением Е.1 Действующие после выполнения перегородок, полов, стяжек То же с пола Технологические или (меньшее из двух) из кабины Физиологические или (меньшее из двух) д) перекрытий, подверженных действию: перемещаемых грузов, материалов, узлов и элементов оборудования и других подвижных нагрузок (в Приводящие к уменьшению зазора между несущими элементами конструкций и перегородками, расположенными под элементами Временные, с учетом нагрузки от одного крана или тельфера (тали) на одном пути От одного крана или тельфера (тали) на одном пути 0,7 полных нормативных значений временных нагрузок или нагрузки от одного погрузчика (более неблагоприятное из двух) Физиологические и технологические 103 том числе при безрельсовом напольном транспорте) нагрузок от рельсового транспорта: От одного состава вагонов (или одной напольной машины) на одном пути То же узкоколейного ширококолейного 3. Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий 4. Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы 5. Перемычки и навесные стеновые панели над оконными и дверными проемами (ригели и прогоны остекления) Эстетикопсихологические Те же, что и в позиции 2, а Физиологические Определяются в соответствии с Е.2.2 То же 0,7 мм Сосредоточенная нагрузка 1 кН в середине пролета Приводящие к уменьшению зазора между несущими элементами и оконным или дверным заполнением, расположенным под элементами Конструктивные Эстетикопсихологические Те же, что и в позиции 2 а Обозначения, принятые в таблице: l - расчетный пролет элемента конструкции; а - шаг балок или ферм, к которым крепятся подвесные крановые пути. Примечания. 1. Для консоли вместо l следует принимать удвоенный ее вылет. 2. Для промежуточных значений l в позиции 2а предельные прогибы следует определять линейной интерполяцией, учитывая требования Д.1.7 приложения Д. 3. В позиции 2а цифры, указанные в скобках, следует принимать при высоте помещений до 6 м включительно. 4. Особенности вычисления прогибов по позиции 2г указаны в Е.1.8 приложения Е. 5. При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет l принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих стен (или колонн). 104 Таблица 1.25 Данные для расчета сжатых, изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов Значение коэффициента kф, учитывающего переменность высоты сечения, для расчетов на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов приминаются по таблице: Значение коэффициента kжN для расчета сжатых и сжато-изгибаемых элементов с переменной высотой и постоянной шириной сечения принимается по таблице: 105 Продолжение таблицы 1.25 kжN при проверке Элементов прямоугольно сечения Элементов двутаврового и коробчатого сечений с постоянной высотой поясов Условия опирания элементов в плоскости в плоскости в плоскости в плоскости yz xz yz xz (0,4+0,6β) β 0,4+0,6β β 1 0,07+0,93β 0,66+0,34β 0,35+0,65β 1 Значения коэффициентов kжМ для расчетов на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов с переменной высотой и постоянной шириной сечения принимается по таблице: 106 Продолжение таблицы 1.25 Значения коэффициентов k и с для вычисления прогибов балок с учетом переменности сечения и деформаций сдвига принимать по таблице: 107 Окончание таблицы 1.25 108 Приложение 2. Данные для расчета Таблица 2.1 Толщина, мм 16 19 22 25 32 40 44 50 60 75 100 125 150 175 200 250 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - Сортамент пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 2445-80* Ширина, мм рекомендуемая допускаемая 100 125 150 100 125 150 175 100 125 150 175 200 225 100 125 150 175 200 225 250 100 125 150 175 200 225 250 275 100 125 150 175 200 225 250 275 100 125 150 175 200 225 250 275 100 125 150 175 200 225 250 275 100 125 150 175 200 225 250 275 100 125 150 175 200 225 250 275 100 125 150 175 200 225 250 275 125 150 175 200 225 250 150 175 200 225 250 175 200 225 250 200 225 250 250 - Таблица 2.2 Рекомендуемые диаметры болтов по ГОСТ 1759.0-87 d (диаметр), мм 8 10 12 16 20 24 27 2 Площадь нетто, см 0,35 0,55 0,74 1,41 2,18 3,16 4,18 2 Площадь брутто, см 0,5 0,78 1,13 2,01 3,14 4,52 5,72 30 5,06 7,06 36 7,44 10,17 Таблица 2.3 d (диаметр), мм l (длина), мм Рекомендуемые размеры гвоздей по ГОСТ 4028-63 3 3,5 4 4,5 5 70;80 80;90 100;110 125 150 109 5,5 175 6 200 Шмелёв Г.Н., Салахутдинов М.А., Сибгатуллин М.Т., Хайдаров Л.И., Антонов А.С. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ЗДАНИЕ С ТРЕУГОЛЬНОЙ ФЕРМОЙ РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ Учебно-методическое пособие Редактор В.Н. Сластникова Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета Подписано в печать Формат 60×84/16 Заказ № Печать ризографическая Усл. печ. л. 5,5 Тираж экз. Бумага офсетная № 1 Уч.-изд. л. 5,5 Отпечатано в полиграфическом секторе 110