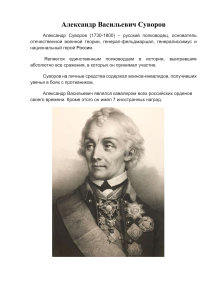

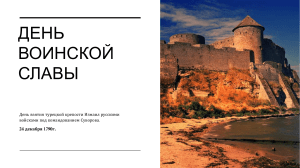

XVII век - век русской воинской славы Генералиссимус А.В.Суворов и его наука побеждать. Основное содержание суворовской «Науки побеждать». Александр Васильевич Суворов вошел в историю нашей страны не только как знаменитый полководец, не проигравший ни одного сражения и овеянный славой блестящих побед, но и как выдающийся представитель передовой, глубоко прогрессивной военной мысли второй половины XVIII века. Написанная им замечательная инструкция-памятка по воспитанию и обучению войск представляет собой ценный вклад в сокровищницу русского военного искусства. Эта работа, получившая широкую известность под названием «Наука побеждать», вышла далеко за пределы той эпохи, в которой жил знаменитый полководец. Многие ее положения неоднократно доказывали свою жизненность в последующие исторические периоды. Так, например, в 1918 году в служебную книжку красноармейца были включены 10 лозунговобращений из суворовской «Науки побеждать». По своему объему она составляет всего около десятка страниц, содержит предельно краткий свод правил обучения, воспитания и поведения в бою, которые каждый солдат мог легко выучить и знать наизусть. «Наука побеждать» написана простым, доступным солдату языком и представляла собой сборник блестящих по форме, острых по содержанию правил, в которых «словам было тесно, а мыслям просторно». Подавляющее большинство этих правил было изложено в виде поговорок, что еще больше делало их запоминание доступным. «Наука побеждать» основана на правильном понимании природы войны как явления и принципов ведения отдельно взятого боя. Она также учитывает особенности физических и духовных качеств русского воина. Содержание направлено на развитие у воинов творческого подхода при применении на практике принципов, заключенных в ней. «Умей мыслить своей головой, действуй сообразно обстановке, искусно маневрируй и бей врага со всей силой, какая заключена в войске, - вот в чем ключ к победе» - так можно охарактеризовать суть инструкции-памятки, ее общую целевую направленность. «Наука побеждать» по своему назначению и форме является наставлением по строевому и тактическому обучению. Она состоит из двух логически связанных между собой частей: 1) «Ученье разводное, или пред разводом» и 2) «Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом». Первая часть представляет собой примерный план и содержание типового тактико-строевого учения войск: батальона, полка и выше и предназначалась, видимо, в качестве руководства для командиров частей. Причем оно было обязательным для всех частей суворовских войск, более того, полководец требовал сознательного «затвердения» его содержания, глубокого усвоения заключенных в нем основных идей и принципов. Это значительно облегчало и ускоряло процесс обучения и воспитания войск, чему способствовало также и суворовское требование неукоснительно придерживаться в обучении следующего правила: от простого к сложному, от легкого к более трудному. Сам же учебный процесс состоял из показа, повторения и контроля. Наставление содержит также краткие указания, как производить полевое учение. Оно требует начинать подобные занятия с проверки подготовленности личного состава, его умения владеть оружием, вести боевые действия, поддерживать дисциплину и сплоченность подразделений. Лишь после этого Суворов считал возможным переходить к обучению войск способам ведения боя в составе подразделений, а затем и всей части в целом. Особое внимание «Наука побеждать» уделяла наступлению. Большое значение отводится тренировке войск в борьбе с подвижным и сильным противником, его конницей и резервами. «Ученье пред разводом» требует проведения встречных сквозных атак против пехоты и конницы. В частности, в этом разделе наставления имеются такие команды и пояснения: «Ступай, ступай! В штыки! Ура! Противная линия встречает (атаку. - Прим. ред.) пальбою на сей последней дистанции, а на 30 шагах ударит сама в штыки. С обеих сторон сквозная атака». «Учение пред разводом» предусматривает тренировку в производстве атак линией, т.е. широко развернутым фронтальным построением боевого порядка; каре, при которых войска все время сохраняют возможность кругового отражения подвижного противника; и колоннами. Оно требует, кроме того, быстроты перестроения для гибкого перехода от одного боевого порядка к другому. Подобная система боевой подготовки войск в сочетании с боевой стрельбой не только приучала весь личный состав к активным действиям в бою, но и максимально приближала полевые учения к реальной боевой обстановке. «Солдат и в мирное время должен быть на войне», - указывал Суворов и настойчиво тренировал свои войска именно в таких действиях, которые ставили их ближе всего к условиям военной действительности. Вторая часть - «Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом» - заключает в себе основы воинского воспитания и указания о том, как следует вести бой в различных условиях боевой обстановки. Она является своеобразной тактической памяткой, в которой излагаются не только правила поведения солдат и действия их в боевой обстановке, но и теоретический фундамент боевой подготовки войск, а также важнейшие основы воинского искусства. Именно здесь четко сформулированы три главнейших суворовских тактических принципа - глазомер, быстрота, натиск, определены применявшиеся им в сражениях боевые порядки - линия, колонны, каре, а также сочетание рассыпного строя с колоннами, обосновано преимущество наступательных действий как наиболее активных форм боевых операций. Говоря об обучении и воспитании войск, Суворов в кратких поговорках излагает свой основной взгляд - обучать следует только тому, что требуется в боевой обстановке. Поэтому все это представляет для нас и сегодня большой интерес. Суворовский метод обучения и воспитания войск в своей наиболее передовой части дожил до наших дней, а ряд высказанных великим полководцем военнопедагогических положений прочно вошел в повседневную практику и приобрел характер народных пословиц. «Ученье свет, а неученье тьма! Дело мастера боится! И у крестьянина, не умеет сохой владеть, хлеб не родится», - говаривал не раз Суворов, разъясняя необходимость обучения военному делу для достижения победы над противником. «Тяжело в учении - легко в бою, легко в учении - тяжело в бою», - указывал он, требуя от подчиненных не жалеть своих сил для овладения воинскими знаниями и практическими навыками, доводить эти знания и навыки «до тонкости». Суворовское требование учить войска тому, что им необходимо знать и уметь выполнять на войне, в условиях боевой обстановки, вошло как одно из основных правил в современную систему подготовки войск. Известно, чтобы максимально приблизить обучение к условиям военного времени, в нашей армии широко практикуются учебные занятия по военным дисциплинам в поле, на полигоне, а также боевые стрельбы, ночные учения, подвижные сборы, маневры и т.д. Весьма показательно то обстоятельство, что такой введенный Суворовым метод обучения, как рассказ с показом, является общепринятым в современной системе обучения войск. Он основан на объяснении учебного материала нижним чинам и показе его при необходимости обучающимся на рисунке, схеме, модели или образце вооружения и техники. Военные знания и навыки у обучаемых солдат в последующем совершенствуются в ходе учебной практики и самостоятельной работы. Великий полководец при обучении войск исходил из того, что «каждый солдат должен понимать свой маневр». Опираясь на знание каждым солдатом и офицером смысла боевых действий, в которых они участвуют, Суворов воспитывал в них навыки к быстрой оценке обстановки, находчивости и т.д. Такая система подготовки войск не только предполагала, но и обязывала каждого солдата к проявлению максимальной личной инициативы в зависимости от условий обстановки. «Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом» заключает в себе целый ряд указаний о том, как следует вести бой с противником. Указания эти проникнуты, как и вся суворовская «Наука побеждать», духом величайшей активности и решительности. В рукопашном бою Суворов рекомендует сочетать штыковой удар с огнем. «Стреляй редко, да метко! Штыком коли крепко!» «Береги пулю в дуле! Трое наскочат - первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!» В атаке Александр Васильевич требует стремительности. «Фитиль на картечь - бросься на картечь; летит сверх головы. Пушки твои, люди твои. Вали на месте, гони, коли, остальным давай пощаду. Грех напрасно убивать: они такие же люди». Той же стремительностью должен отличаться штурм вражеского укрепления: «Ломи через засек, бросай плетни через волчьи ямы! Быстро беги! Прыгай через палисады, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы! Стрелки, очищай колонны, стреляй по головам! Колонны, лети через стены на вал, скалывай! На валу вытягивай линию! Караул к пороховым погребам! Отворяй ворота коннице! Неприятель бежит в город - его пушки обороти по нем! Стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо! Недосуг за этим ходить. Приказ - спускайся в город, режь неприятеля на улицах! Конница, руби!» Только войска, прошедшие боевую подготовку в духе высокой активности, могли действовать с такой стремительностью. Суворов приводит «три воинских искусства», к которым он относит глазомер, быстроту и натиск. Глазомер необходим в бою, чтобы определить, «как в лагерь стать, как идти, где атаковать, гнать и бить». Быстрота достигается хорошей организацией походного марша, чтобы избежать переутомления людей и в то же время достичь стремительности нападения. «Минута решает исход битвы, час судьбу всей кампании, день участь всего государства», - указывал не раз великий полководец. «На войне деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, время дороже всего», - говорил он. Натиск довершает разгром врага. «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет!» «В окончательной победе, конница, гони, руби! Конница займется, пехота не отстанет. В двух шеренгах - сила, в трех - полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает». Суворов был непримиримым врагом шаблона. Он считал, что войска должны всегда применять тот боевой порядок, который соответствует сложившимся условиям боевой обстановки и свойствам противника. «Наука побеждать» заканчивается перечислением качеств, которыми должен обладать солдат. «Субординация (т.е. воинское повиновение старшему), экзерциция (т.е. активное участие в учениях), послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский (т.е. воинский внутренний порядок в части), чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа! Слава, слава, слава!» Если внимательно вдуматься в это суворовское положение, то нетрудно убедиться, что оно глубоко продумано и составлено в той последовательности, в которой солдатом приобретаются соответствующие качества при его обучении и воспитании. Это является дополнительным подтверждением одной из основных особенностей суворовской системы обучения - ее строгой последовательности в достижении конечной цели: воспитания «героев», «чудо-богатырей». «Наука побеждать» наполнена глубоким патриотизмом, верой в высокие морально-волевые и боевые качества русского солдата и офицера: «Богатыри! Неприятель от вас дрожит...», «У неприятеля те же руки, да русского штыка не знает». Основы обучения и воспитания войск, заложенные Суворовым в положениях «Науки побеждать», обеспечивали высокий моральный дух Русской армии, ее существенное превосходство над армиями Западной Европы, наемно-вербовочный состав которых, как известно, отличался низкими морально-психологическими качествами. Весьма интересны указания, которые Александр Васильевич посвятил поддержанию здоровья солдат. Они сводятся к употреблению простой и качественной пищи, соблюдению личной гигиены и опрятности, правильному чередованию работы и отдыха. Кроме того, Суворов требовал непрестанной деятельности каждого в пределах его обязанностей и в этом видел залог поддержания духовных и физических сил. Боевая подготовка войск, осуществленная на основе суворовской «Науки побеждать», обеспечивала их высокую боеспособность, которая опиралась на отличную выучку всему тому, что необходимо было знать и уметь на войне. Дивизии, прошедшие суворовскую школу воинского обучения и воспитания, становились первоклассными соединениями. Начальствующий состав приобретал отличные навыки вождения войск в походе и в бою. Русская армия становилась самой передовой армией того времени. Прогрессивные принципы воинского обучения и воспитания Суворова, его военно-педагогическая школа будут жить века. Ценность «Науки побеждать» для современного читателя не только историческая. Конечно, наша современность не схожа с эпохой Суворова. Сложность современного боя, наличие большого количества современного вооружения и боевой техники по-иному ставят вопросы тактики, организации и управления им. Претерпел изменения и моральный фактор боя. Воина нынешней армии нельзя равнять с солдатом армии Суворова. Воспитательная система Российской армии базируется на совершенно других идеологических основах. Тем не менее «Наука побеждать» и сейчас имеет большое воспитательное значение. Суворовские «глазомер, быстрота и натиск» найдут свое применение и в пехоте, вооруженной не мушкетами, а автоматическим оружием, и в танковых войсках, и даже в тактике воздушного боя. Еще более ценно методологическое значение «Науки побеждать». Она вскрывает зависимость тактических форм от боевых свойств оружия и устанавливает связь между требованиями тактики и методикой боевой подготовки. Характерные черты суворовской системы военного обучения и воспитания - простота, ясность, целеустремленность и в то же время научная обоснованность - не потеряли своей ценности и для современного офицера-воспитателя. Победный штурм Русской армией крепости Измаил Основополагающие принципы «Науки побеждать» были применены А.В. Суворовым во время русско-турецкой войны 1787 -1791 гг., наиболее знаменательным событием которой явилось взятие русскими войсками крепости Измаил. Крепость Измаил считалась неприступной. Она имела форму неправильного треугольника, обращенного вершиной к северу. Крепость с юга прикрывала река Дунай шириной 0,5 км, с запада, севера и востока - земляной вал протяженностью свыше 6 км, высотой 6 - 8 м, с 7 земляными и каменными бастионами; крепостной ров шириной 12 м, глубиной 6 - 10 м, заполненный в ряде мест водой глуби- ной до 2 м. Внутри крепости имелось много каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий. Комендантом крепости являлся один из опытнейших турецких военачальников Айдос Мехмет-паша. Русские войска численностью 31 тыс. человек и имевшие свыше 500 орудий, блокировавшие крепость, в ноябре 1790 года дважды безуспешно пытались взять ее штурмом. Заседавший 26 ноября военный совет решил снять осаду крепости из-за приближения зимы. В этих условиях вместо генерала А.Н. Самойлова в командование Русской армией 2 (13) декабря вступил генерал-аншеф А.В. Суворов. Изучив обстановку и решив овладеть Измаилом «ускоренной атакой», он приказал частям занять прежние позиции и организовал их подготовку к штурму. Особое внимание он обратил на обучение войск штурму, их артиллерийскую и инженерную подготовку. В стороне от крепости был вырыт ров и насыпан вал по типу измаильских, были изготовлены чучела, изображавшие турок, 70 штурмовых лестниц и 3 тысячи фашин. Обучение велось скрытно в ночное время. Проводя ежедневные рекогносцировки с начальниками участков, Суворов тщательно изучил оборону Измаила и каждому из них поставил задачу. Замысел штурма крепости Измаил заключался во внезапной ночной атаке одновременно со всех сторон. С этой целью войска делились на 3 отряда по 3 колонны в каждом. При этом главный удар наносился с южной, с приречной стороны группой генерал-майора О.М. де Рибаса в составе колонн генерал-майора Н. Д. Арсеньева, бригадира З.А. Чепеги и секунд-майора И.М. Маркова. Эту группу должна была высадить гребная флотилия и поддержать штурм огнем корабельной артиллерии. С западной и северной стороны крепости штурм осуществлялся группой генерал-поручика П.С. Потемкина (правое крыло) в составе колонн генерал-майора СЛ. Львова, генерал-майора Б.П. Ласси и генерал-майора Ф.И. Мекноба; с восточной стороны - группой генерал-поручика А.Н. Самойлова (левое крыло) в составе колонн бригадиров В.П. Орлова, М.И. Платова и генерал-майора М. И. Кутузова. Резерв Суворова - кавалерия, 2,5 тыс. человек под командованием бригадира Вестфалена располагался поотрядно на наиболее важных направлениях построены осадные батареи, а для маскировки момента начала атаки в течение нескольких ночей до штурма пускались ракеты. 7(18) декабря Суворов, чтобы избежать кровопролития, направил командующему турецкими войсками письмо с требованием сдачи крепости: «Я с войском сюда прибыл. Даю вам 24 часа на размышление и на выход из крепости - полная воля. Первые мои выстрелы - уже неволя. Приступ смерть!» Защитники Измаила отвергли ультиматум. После отказа турок от капитуляции 10 (21) декабря русская полевая и корабельная артиллерия из почти 500 орудий в течение дня вела огонь по крепости, разрушая наиболее важные объекты. 11 (22) декабря 1790 года русские войска в 3 ч. ночи начали выдвигаться к крепостным стенам, а в 5 ч. 30 мин. пошли на штурм. До 8 часов утра шел бой за овладение валом и бастионами. После захвата важнейших укреплений завязались кровопролитные уличные бои. К 16 часам ожесточенное сопротивление турок было сломлено, и русские войска заняли крепость. При штурме Измаила особо отличилась колонна генерала М.И. Кутузова, взявшая Килийские ворота. За умелое руководство боем и личную храбрость Суворов назначил его комендантом города. Турки потеряли 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Русскими войсками были захвачены 265 орудий, 42 судна, 345 знамен и бунчуков. Суворов указал в рапорте потери Русской армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными. Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Штурм крепости Измаил знаменовал собой важный этап в развитии военного искусства и явился выдающимся образцом ускоренной атаки крепостей согласованными действиями сухопутных войск и речной флотилии, в результате чего была уничтожена армия, численно превосходящего противника. Успех штурма обеспечили внезапность действий, тщательность и скрытность подготовки войск, одновременность удара всех колонн и тесное взаимодействие между ними. Выявились все преимущества открытого штурма крепостей по сравнению с господствовавшими тогда в Западной Европе взглядами на крепостную войну и методами овладения ими путем длительной осады. Весьма поучительной явилась подготовка войск к штурму - их обучение в условиях, близких к боевой обстановке. В штурме Измаила были эффективно использованы артиллерия и хорошо налаженное взаимодействие сухопутных войск с флотилией, а также между группами и колоннами. Борьба за Измаил явилась также примером искусного ведения уличных боев. 24 декабря - день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.) является Днем воинской славы России.