Самоподготовка для обучающихся по биологии.

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

1 курс

Тема: Основные среды жизни (атмосфера, гидросфера и литосфера). Стр. 292-297.

Учебник В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов. Биология. Общая Биология, 10-11

класс.

Домашнее задание:

- ознакомиться с теоретическим материалом.

- законспектировать в тетрадь основные термины.

- выполнить задания для самостоятельной работы.

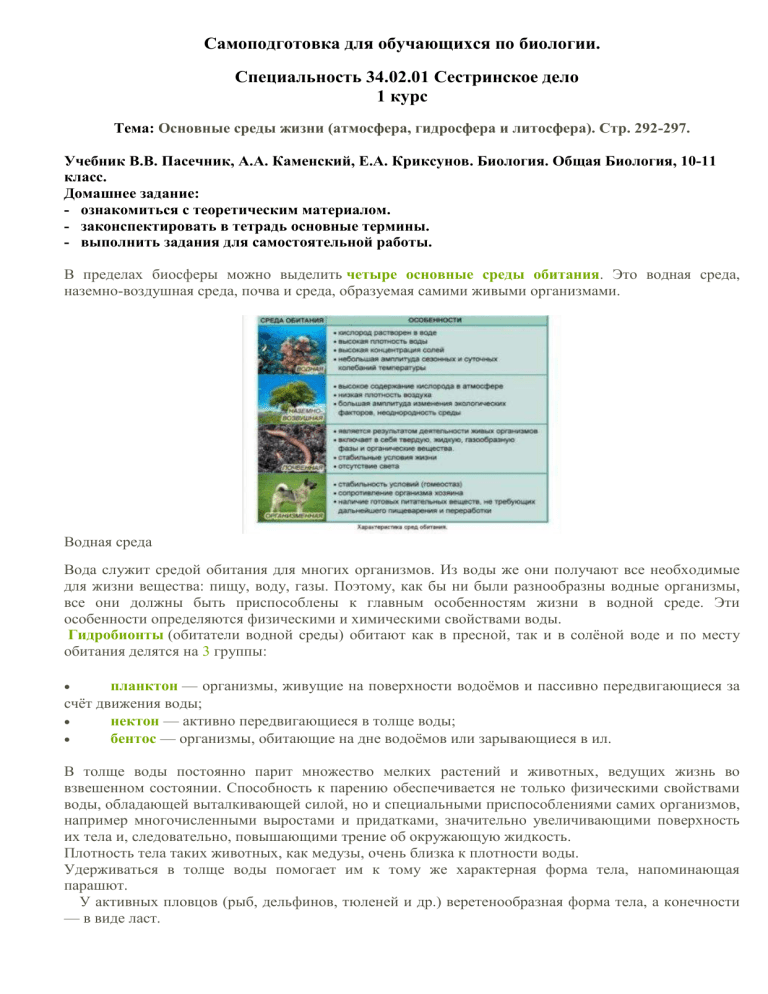

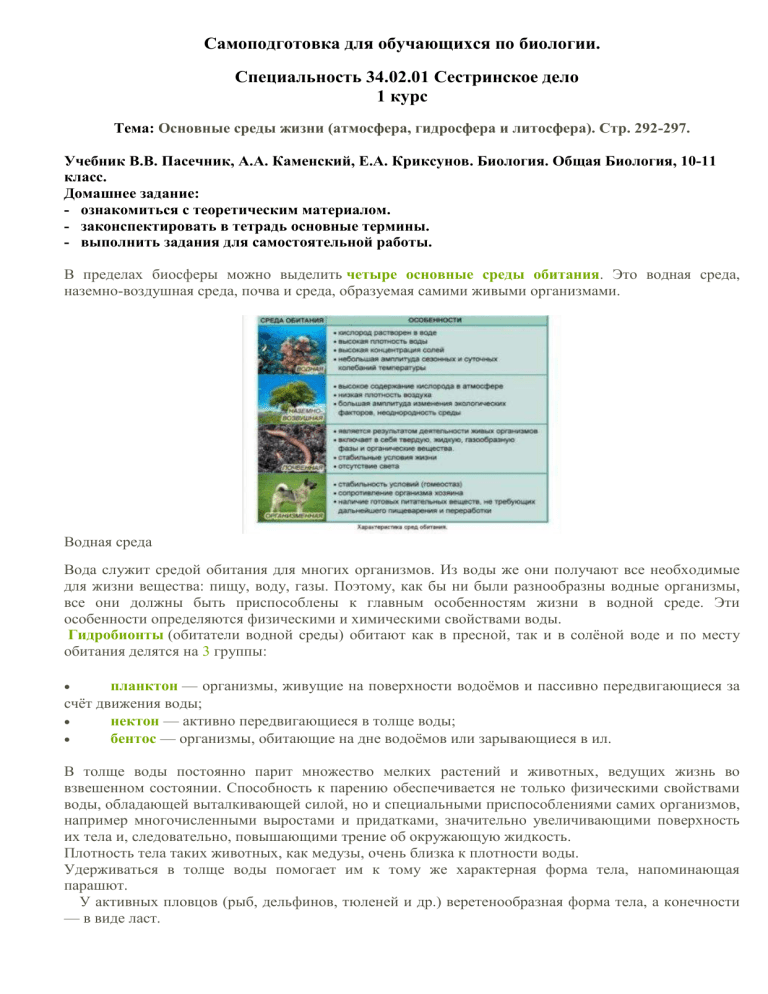

В пределах биосферы можно выделить четыре основные среды обитания. Это водная среда,

наземно-воздушная среда, почва и среда, образуемая самими живыми организмами.

Водная среда

Вода служит средой обитания для многих организмов. Из воды же они получают все необходимые

для жизни вещества: пищу, воду, газы. Поэтому, как бы ни были разнообразны водные организмы,

все они должны быть приспособлены к главным особенностям жизни в водной среде. Эти

особенности определяются физическими и химическими свойствами воды.

Гидробионты (обитатели водной среды) обитают как в пресной, так и в солёной воде и по месту

обитания делятся на 3 группы:

планктон — организмы, живущие на поверхности водоёмов и пассивно передвигающиеся за

счёт движения воды;

нектон — активно передвигающиеся в толще воды;

бентос — организмы, обитающие на дне водоёмов или зарывающиеся в ил.

В толще воды постоянно парит множество мелких растений и животных, ведущих жизнь во

взвешенном состоянии. Способность к парению обеспечивается не только физическими свойствами

воды, обладающей выталкивающей силой, но и специальными приспособлениями самих организмов,

например многочисленными выростами и придатками, значительно увеличивающими поверхность

их тела и, следовательно, повышающими трение об окружающую жидкость.

Плотность тела таких животных, как медузы, очень близка к плотности воды.

Удерживаться в толще воды помогает им к тому же характерная форма тела, напоминающая

парашют.

У активных пловцов (рыб, дельфинов, тюленей и др.) веретенообразная форма тела, а конечности

— в виде ласт.

Их передвижение в водной среде облегчается, кроме того, благодаря особому строению внешних

покровов, выделяющих специальную смазку — слизь, снижающую трение о воду.

Вода обладает очень высокой теплоёмкостью, т. е. свойством накапливать и удерживать тепло. По

этой причине в воде не бывает резких колебаний температуры, которые часто случаются на суше.

Очень глубокие воды могут быть очень холодными, однако благодаря постоянству температуры у

животных смог развиться ряд приспособлений, обеспечивающих жизнь даже в этих условиях.

Животные могут жить на огромных океанских глубинах. Растения же выживают только в верхнем

слое воды, куда попадает лучистая энергия, необходимая для фотосинтеза. Этот слой

называют фотической зоной.

Так как поверхность воды отражает большую часть света, даже в наиболее прозрачных океанских

водах толщина фотической зоны не превышает 100 м. Животные больших глубин питаются либо

живыми организмами, либо останками животных и растений, постоянно опускающимися вниз из

верхнего слоя.

Подобно наземным организмам водные животные и растения дышат, им требуется кислород.

Количество растворённого в воде кислорода снижается с увеличением температуры. Причём в

морской воде кислород растворяется хуже, чем в пресной. По этой причине воды открытого моря

тропического пояса бедны живыми организмами. И наоборот, полярные воды богаты планктоном —

мелкими рачками, которыми кормятся рыбы и крупные китообразные.

Очень важен для жизни солевой состав воды. Особенное значение для организмов имеют

ионы Ca2+. Моллюскам и ракообразным кальций необходим для построения раковины или панциря.

Концентрация солей в воде может сильно изменяться. Вода считается пресной, если в одном её литре

содержится менее 0,5 г растворённых солей. Морская вода отличается постоянством солёности и

содержит в среднем 35 г солей в одном литре.

Наземно-воздушная среда

Наземно-воздушная среда, освоенная в ходе эволюции позже водной, более сложна и разнообразна, и

её населяют более высокоорганизованные живые организмы.

Наиболее важным фактором жизни обитающих здесь организмов являются свойства и состав

окружающих их воздушных масс. Плотность воздуха гораздо ниже плотности воды, поэтому у

наземных организмов сильно развиты опорные ткани — внутренний и наружный скелет. Формы

движения очень разнообразны: бегание, прыгание, ползание, полёт и др. В воздухе летают птицы и

некоторые виды насекомых. Потоки воздуха разносят семена растений, споры, микроорганизмы.

Воздушные массы постоянно находятся в движении. Температура воздуха может меняться очень

быстро и на больших пространствах, поэтому живущие на суше организмы имеют многочисленные

приспособления, позволяющие выдерживать резкие перепады температуры или избегать их.

Наиболее замечательным из них является развитие теплокровности, возникшее именно в наземновоздушной среде.

Большое значение для жизни растений и животных имеет химический состав воздуха (78 %

азота, 21 % кислорода и 0,03 % диоксида углерода). Диоксид углерода, например, является

важнейшим сырьевым источником для фотосинтеза. Азот воздуха необходим для синтеза белков и

нуклеиновых кислот.

Количество водяных паров в воздухе (относительная влажность) определяет интенсивность

процессов транспирации у растений и испарения с кожи некоторых животных. Организмы, живущие

в условиях низкой влажности, имеют многочисленные приспособления, предотвращающие сильные

потери воды. Так, например, у пустынных растений мощная корневая система, способная насасывать

в растение воду с большой глубины. Кактусы запасают воду в тканях и экономно её расходуют. У

многих растений для уменьшения испарения листовые пластинки превращены в колючки. Многие

пустынные животные в самый жаркий период впадают в спячку, которая может длиться несколько

месяцев.

Почва

Почва — это верхний слой суши, преобразованной в результате жизнедеятельности живых существ.

Это важный и очень сложный компонент биосферы, тесно связанный с другими её частями. Жизнь

почвы необычайно богата. Некоторые организмы проводят в почве всю жизнь, другие — часть

жизни. Между частицами почвы имеются многочисленные полости, которые могут быть заполнены

водой или воздухом. Поэтому почву населяют как водные, так и воздуходышащие организмы.

Огромную роль играет почва в жизни растений.

Условия жизни в почве во многом определяются климатическими факторами, важнейшим из

которых является температура. Однако по мере погружения в почву колебания температуры

становятся всё менее заметными: быстро затухают суточные, а по мере увеличения глубины — и

сезонные изменения температур.

Даже на небольшой глубине в почве царит полная темнота. Кроме того, по мере погружения в

почву падает содержание кислорода и растёт содержание углекислого газа. Поэтому на значительной

глубине могут обитать лишь анаэробные бактерии, в то время как в верхних слоях почвы помимо

бактерий в изобилии встречаются грибы, простейшие, круглые черви, членистоногие и даже

относительно крупные животные, прокладывающие ходы и строящие убежища, например кроты,

землеройки, слепыши.

Среда, образуемая самими живыми организмами

Тела многих организмов служат жизненной средой для других организмов. Это относится не

только к паразитизму, но и к некоторым другим формам взаимоотношений между организмами, о

чём более подробно будет сказано в следующих разделах.

Очевидно, что условия жизни внутри другого организма характеризуются большим постоянством по

сравнению с условиями внешней среды.

Поэтому организмы, находящие себе место в теле растений или животных, часто полностью

утрачивают органы и системы, необходимые свободноживущим видам. У них не развиты органы

чувств или органы движения, зато возникают приспособления (часто весьма изощрённые) для

удержания в теле хозяина и эффективного размножения.

Источники:

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология (базовый

уровень) 10–11 класс.

Задания для самостоятельной работы:

1. Рассмотрите полученные объекты, найдите наиболее очевидные приспособления к тем условиям

среды, в которых обитают эти организмы: белый медведь, жираф, шмель, палочник, божья коровка,

орхидея, муха-журчалка, цветочный богомол, жук-бомбардир.

2. Определите относительный характер данных приспособлений у организмов.

3. Заполните таблицу:

Объект

Условия

Адаптации

Относительный

обитания

(приспособления)

характер адаптаций

4. Сделайте вывод о биологическом значении приспособления.

Заполняется таблица. В первой колонке записываем организм. Во второй колонке записываем условия или место

обитания. Это может быть, например, водная среда, подземная, наземно – воздушная, организм, пустыня, болота и т.п. В

третьей колонке указываются все приспособления к тем условиям обитания, в которых живет данный организм.

Относительный характер адаптаций должен отражать вред или бесполезность приспособления. Т.е. если организм

перенести в другие условия обитания, те приспособления, которые помогали ему выжить, теперь могут навредить ему.

Пример:

Объект

Белка

Условия

обитания

Лес

Адаптации (приспособления)

Относительный

характер адаптаций

Рыжая окраска для маскировки на стволах Если корм будет мягкий, то зубы не будут

деревьев. Цепкие и острые когти для стачиваться. Т.о., они затем вырастут настолько,

лучшего передвижения. Зубы растут в что белка не сможет питаться. Окраска

течение

всей

жизни.

Хвост

для маскирует белку на стволах, но, например, на

балансировки. На зиму делает запасы.

снегу она будет заметна для хищников.

После таблицы обязательно пишется вывод. Без вывода работа оценивается на балл ниже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Природная среда как система. Атмосфера, гидросфера, литосфера. Состав. Роль в биосфере.

Природную среду следует рассматривать как системное целое, состоящее из различно функционирующих

и иерархически соподчиненных экосистем, объединенных в биосферу. Любая экосистема основана на

единстве живого и неживого вещества.

В рамках этой системы происходит глобальный обмен веществом и энергией между всеми ее

составляющими. Этот обмен реализуется путем изменения физических и химических свойств атмосферы,

гидросферы, литосферы. Любая экосистема основана на единстве живого и неживого вещества, которое

проявляется в использовании элементов неживой природы, из которых благодаря солнечной энергии

синтезируются органические вещества. Одновременно с процессом их создания происходит процесс

потребления и разложения на исходные неорганические соединения, что обеспечивает внешний и внутренний

круговорот веществ и энергии. Этот механизм действует во всех основных составляющих биосферы, что

является основным условием устойчивого развития любой экосистемы. Природная среда как система

развивается благодаря этому взаимодействию, поэтому изолированное развитие составляющих природной

среды невозможно. Но различные компоненты природной среды обладают отличными, только им присущими

особенностями, что позволяет их выделить и исследовать по отдельности.

Основные составляющие биосферы: Атмосфера; Гидросфера; Литосфера

Природная среда как система развивающаяся благодаря взаимодействию всех составляющих биосфеы.

Атмосфера – газовая оболочка Земли, состоящая из смеси различных газов, водяных паров и пыли.

Состав: азот – 78%, кислород – 21%, аргон – 0,9%, CO2 – 0.034%

Атмосфера имеет слоистое строение:

1.

трапосфера 8-10 км( в полярных широтах), 16-18 км ( на экваторе)

2.

стратосфера, толщина около 40 км

3.

мезосфера, на высоте более 50 км

4.

термосфера, не имеет определенных границ.

Роль в биосфере:

1.

через атмосферу осуществляется обмен между Землей и космосом.

2.

защищает поверхность Земли от разрушительного действия падающих метеоритов.

3.

задерживает большую часть ультрафиолетового излучения солнца, которое губительно действует на

многие организмы.

4.

процесс дыхания.

Гидросфера – водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и литосферой и

представляющая собой совокупность рек, озер, океанов.

Состав гидросферы:Морские – 94%; Подземные – 4%; Лед и снег – 2%; Поверхностные – 0,4%;

Атмосферные – 0,01%

Роль гидросферы: гидросфера является средой, где происходит осуществление взаимосвязей таких

процессов в экосистемах, как обмен веществ, глобальные биоэнергетические экологические циклы,

теплообмен, рост биомассы. Она играет огромную роль в формировании поверхности Земли, ее

ландшафтов, в распределении химических веществ на ее поверхности и в земной коре, в миграции

загрязняющих веществ.

Роль воды:

является составляющей живых организмов; живые организмы не могут длительное время обходиться

без воды;

влияет на состав в приземном слое атмосферы – поставляет в нее кислород, регулирует содержание

углекислого газа;

влияет на климат: вода обладает высокой теплоемкостью, поэтому, нагреваясь за день, ночью остывает

медленнее, что делает климат более мягким и влажным;

в воде протекают химические реакции, которые обеспечивают химическую очистку биосферы и

производство биомассы;

круговорот воды увязывает воедино все части биосферы, образуя замкнутую систему. В результате

него происходит накопление, очистка и перераспределение планетарного запаса воды;

испаряющаяся с поверхности земли вода образует атмосферные воды в виде водяного пара

(парниковый газ).

Литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, постепенно переходящая в сферы с меньшей прочностью

вещества и включающая в себя земную кору и верхнюю часть мантии. Литосфера – важнейшая часть

окружающей природной среды, характеризующаяся рельефом, растительностью, недрами, а также

пространством для размещения всех отраслей хозяйственной деятельности человека.

Литосфера состоит из двух частей:

материнской породы, разрушенной химическим превращение до появления жизни.

Почвенный покров(почва), сформирован после появления жизни на Земле.

Почва являясь составной частью литосферы, играет роль базисного и функционального компонента всех

наземных и пресноводных экосистем.

Почва представляет собой естественную среду поглощающую и перерабатывающую основную массу

промышленных и бытовых отходов.

В природе отсутствуют ресурсы, альтернативные почве, поэтому литосфера является исходной

материальной основой благосостояния человечества, основным средством производства.

Почвенный покров является сложной трехфазной средой, содержащей твердые (минеральные), жидкие

(почвенная влага), газообразные компоненты.

Экологические функции почвы:

1.

обеспечение жизни на Земле (плодородие, именно в почве концентрируются необходимые организмам

элементы в доступных им формам соединений.

2.

регулирование всех потоков вещества в биосфере

3.

глобальное регулирование состава атмосферы и гидросферы.

4.

накопление на поверхности земной коры специфических органических веществ – гумуса и связанной с

ним химической энергией

5.

защитная роль по отношению нижележащим слоям

6.

генерирование и сохранение биологического разнообразия

7.

по отношению к человеку почва имеет еще одну специфическую функцию, являясь главным средством

сельского хозяйства и местом поселения людей.

Биосфера Земли является многокомпонентной целостной системой. Основной функцией которой

является поддержание жизни.

Эта функция биосферы реализуется благодаря непрерывному потоку вещества и энергии на уровне любой

экосистемы.

Функционирование биосферы подчиняется экологически объективным законам:

1.

закон хиральной чистоты Пастера. Хиральная чистота означает использование организмами только

ассиметрических изомеров, несовместимых со своим зеркальным отражением. Например, белки построены

только из L – аминокислот, а нуклеиновые кислоты из Д – сахароз.

2.

Закон экологической направленности эволюции. Любые эволюционные процессы в экосистемах

направляются как внешними, так и внутренними экофакторами.

3.

Закон вектора развития и необратимости эволюции живого.Развитие жизни однонаправлено.

4.

Принцип экономии энергии. Если в экосистеме, имеется вероятность развития процесса в множестве

направлений, то реализуется из них такое направление, которое обеспечивает минимальное рассеивание

энергии (или минимум роста энтропии).

5.

закон однонаправленности потока энергии. Энергия получаемая экосистемой и усваиваемая

продуцентами, рассеивается, или вместе с их биомассой передается консументам первого, второго и т.д.

порядка.

6.

Закон

развития

системы

за

счет

окружающей

среды

и

принципа

экологической

дополнительности.Абсолютное изолированное саморазвитие экосистемы невозможно.

7.

закон формирования экосистемы. Длительное существование организмов возможно лишь в рамках

экологической системы.

8.

закон физико-химического единства живого вещества Вернадского. Вещество, энергия и

информация в экосистемах и биосфере тесно взаимосвязаны.

9.

Закон оптимальности. Хозяйственная деятельность человека должна соотносится с возможностями

окружающей среды.

10.

закон ограниченности природных ресурсов

Биогеохимические циклы – процессы перемещения и превращения химических элементов через живую

и неживую природу при активном участии живых организмов.

Существование биогеохимических циклов создает возможность саморегулирования и обеспечивает ее

устойчивость.

Биогеохимические циклы обеспечивают дыхание, питание и размножение организмов, а также

связанные с ним процессы создания, накопления и расхода органических веществ. Под влиянием живых

организмов в биосфере происходит интенсивная миграция атомов элементов с переменной валентностью

(Fe, Mn, P.S) и создаются их новые соединения. Поэтому химических состав живых организмов

характеризуется большим разнообразием.

Тест по теме «Среды жизни»

Задание 1.

1. На нашей планете представлены несколько сред жизни:

а. океаны и материки;

б. литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера;

в. вода и суша;

г. водная, наземно-воздушная, почва и живой организм;

д. среда обитания и местообитание.

2. Условиями среды можно назвать:

а. все факторы, оказывающие влияние на организм;

б. взаимоотношения организмов в сообществе;

в. факторы, воздействие которых на организм не зависит от их потребления другими

организмами;

г. климат;

д. абиотические факторы.

3. Черты приспособленности к водной среде обитания.

а. обтекаемая форма тела

б. расчлененная форма тела

в. удлиненная форма тела

4. Чем отличается наземно-воздушная среда?

а. много кислорода и света

б. большие перепады температуры

в. большая плотность

5. Особенности почвы как среды жизни.

а. большая плотность

б. большое количество органических веществ

в. много света

6. В чем особенность организма как среды обитания?

а. постоянная температура

б. постоянная влажность

в. постоянное движение

7. Летние и зимние заморы не возникают в следующих средах жизни:

а) морских водоемах;

б) озерах и прудах;

в) реках;

г) почве.

8. Для повышения плавучести планктонные организмы обрели следующие приспособления:

а) увеличенные размеры тела;

б) уменьшенный размер и плотность тела;

в) уменьшенный размер и количество выростов тела;

г) медленная скорость движения в воде.

9. Совокупность организмов обитающих на дне водоемов называется:

а) бентос;

б) нектон;

в) планктон.

10. Почву как среду обитания сближает с водной средой:

а) температурный режим, пониженное содержание кислорода, наличие воды в разных

формах, присутствие солей и органических веществ;

б) световой режим, перепады давления, изменение гравитационной составляющей;

в) изменение солевого состава по временам года, сочетание плотности и давления грунтов;

г) одинаковое значение рН среды, одинаковый состав микрофауны и микрофлоры.

11. Совокупность живых существ обитающих у поверхности воды, на грани водной и

воздушной среды называются:

а) планктон;

б) бентос;

в) нейстон;

г) нектон.

12. Совокупность особей населяющих толщу воды и способных переноситься течением,

называется:

а) бентос;

б) планктон;

в) нейстон.

13. Самая насыщенная (в пересчете на объем) жизнью среда:

а) почва;

б) атмосфера;

в) пресные воды;

г) моря и океаны.

14. Паразитическим организмом не является:

а) фитофтора;

б) вирус табачной мозаики;

в) шампиньон, опенок луговой;

г) повилика, заразиха.

15. Самую большую скорость передвижения животные развивают:

а) в водной среде;

б) в воздушной среде;

в) в наземной среде;

г) в почве.

16. Организмы, обитающие в толще воды и свободно плавающие, входят в группу:

а) нейстона;

б) бентоса;

в) нектона.

17. Если в реке началась массовая гибель рыбы, то наиболее вероятная причина этого

явления:

а) изменение скорости течения реки;

б) уменьшение содержания кислорода в воде;

в) изменение атмосферного давления;

г) увеличение концентрации озона в воздушной среде.

18. Эдафобионты - это:

а) обитатели грибов;

б) обитатели водоемов;

в) обитатели почв

19. В наибольшей степени подвержены воздействию радиации, колебаний температур

и силы ветров обитатели следующей среды:

а) водной;

б) почвенной;

в) наземно-воздушной;

г) живых организмов как среды обитания.

20. Самое большое число видов животных, находящихся в анаэробных условиях, населяет:

а) водную среду;

б) наземно-воздушную среду;

в) почвенную среду;

г) живые организмы как среду обитания.

21. Из всех сред жизни наиболее богата по числу видов:

а) водная;

б) внутренняя среда живых организмов как местообитание;

в) наземно-воздушная;

г) почва.

22. Первые живые обитатели Земли появились:

а) в почве;

б) в наземной среде;

в) в водной среде;

г) в воздушной среде.

Задание 2.

Выберите признаки, характерные для специфических условий жизни в определенной среде.

Коды ответов:

1) Мягкий температурный режим

2) Достаточно высокая плотность среды

3) Сравнительно малая плотность среды

4) Ограниченность кислорода

5) Резкие изменения температуры

6) Различный солевой состав

7) Практически неограниченный запас пищи

8) Относительная стабильность условий

9) Практически полное отсутствие кислорода

10) Активное сопротивление среды обитания

11) Относительно постоянное количество кислорода

Ответы:

Наземно-воздушная среда-_________________

Водная среда-____________________________

Живой организм-_________________________

Задание 3.

Распределите предложенных животных по средам жизни

1. Пчела.

2. Планктон.

3. Кальмар.

4. Бактерии

5. Гремучая змея.

6. Дождевой червь.

7. Крот

8. Солитер.

9. Горный орел.

10. Сазан.

11. Вошь.

12. Дафния.

13. Кролик

A. Почва.

14. Карась.

B. Наземно-воздушная.

15. Комар.

C. Водная.

16. Нематоды.

D. Живые организмы.

17. Слепыш.

Задание 4.

Заполните пропуски, выбирая одно слово из пары в скобках.

Многоклеточным паразитам, обитающим в органах и тканях человека, ... (грозит, не грозит)

высыхание; в среде их обитания колебания температуры, солености, давления ... (сильные, слабые);

среда, в которой они обитают, для них химически ... (агрессивна, не агрессивна); они ... (имеют, не

имеют) защитные покровы; они ...(имеют, не имеют) органы, связанные с поиском пищи; они ...

(имеют, не имеют) слух; они ... (имеют, не имеют) органы зрения; количество продуцируемых ими

яиц ... (большое, не большое).

Задание 5.

Среда обитания:

1) древесина;

2) крона дерева;

3) пещера;

4) околоводные пространства;

5) река, озеро, море.

Животные: а) жук-типограф; б) речная выдра; в) тюлень-монах; г) белка-летяга; д) протей; е)

северная слепоглазка (рыба); ж) игрунковая обезьяна; з) бобр.

Задание 6.

Условия обитания, влияющие на форму и размер тела рыб:

1) толща воды;

2) придонные слои;

3) водоросли;

4) поверхность океана.

Рыбы: а) скат; б) тунец, акула; в) летучая рыба, сарган; г) морской конек.

Задание 7.

Допишите определения

1. Выталкивающую силу воды определяет ее .........................

2. В водоемах ....................................................... режим воды более мягок, чем на суше.

3. Массовая гибель обитателей водоемов, вызванная нехваткой кислорода, называется………………

4. Морские организмы не могут жить в пресных водах так же, как и пресноводные — в морях, в

основном из-за концентрации ..............................

5. Как по разнообразию биологических видов, так и по плотности заселения организмами самой

насыщенной средой жизни является ...................