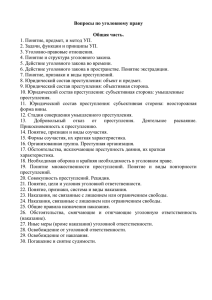

о преступлениях

реклама