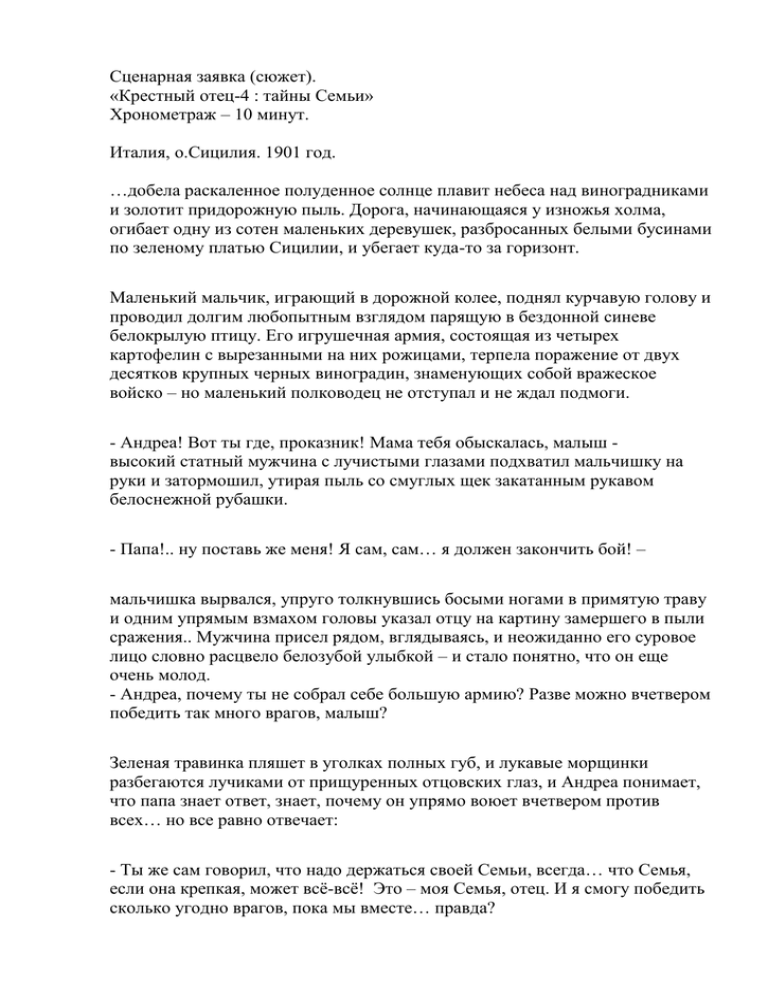

Сценарная заявка (сюжет). «Крестный отец-4 : тайны Семьи» Хронометраж – 10 минут.

реклама

Сценарная заявка (сюжет). «Крестный отец-4 : тайны Семьи» Хронометраж – 10 минут. Италия, о.Сицилия. 1901 год. …добела раскаленное полуденное солнце плавит небеса над виноградниками и золотит придорожную пыль. Дорога, начинающаяся у изножья холма, огибает одну из сотен маленьких деревушек, разбросанных белыми бусинами по зеленому платью Сицилии, и убегает куда-то за горизонт. Маленький мальчик, играющий в дорожной колее, поднял курчавую голову и проводил долгим любопытным взглядом парящую в бездонной синеве белокрылую птицу. Его игрушечная армия, состоящая из четырех картофелин с вырезанными на них рожицами, терпела поражение от двух десятков крупных черных виноградин, знаменующих собой вражеское войско – но маленький полководец не отступал и не ждал подмоги. - Андреа! Вот ты где, проказник! Мама тебя обыскалась, малыш высокий статный мужчина с лучистыми глазами подхватил мальчишку на руки и затормошил, утирая пыль со смуглых щек закатанным рукавом белоснежной рубашки. - Папа!.. ну поставь же меня! Я сам, сам… я должен закончить бой! – мальчишка вырвался, упруго толкнувшись босыми ногами в примятую траву и одним упрямым взмахом головы указал отцу на картину замершего в пыли сражения.. Мужчина присел рядом, вглядываясь, и неожиданно его суровое лицо словно расцвело белозубой улыбкой – и стало понятно, что он еще очень молод. - Андреа, почему ты не собрал себе большую армию? Разве можно вчетвером победить так много врагов, малыш? Зеленая травинка пляшет в уголках полных губ, и лукавые морщинки разбегаются лучиками от прищуренных отцовских глаз, и Андреа понимает, что папа знает ответ, знает, почему он упрямо воюет вчетвером против всех… но все равно отвечает: - Ты же сам говорил, что надо держаться своей Семьи, всегда… что Семья, если она крепкая, может всё-всё! Это – моя Семья, отец. И я смогу победить сколько угодно врагов, пока мы вместе… правда? - Правда, мальчик мой. Именно так! Мужчина и мальчик сидят, обнявшись, в высокой траве у дороги, золотистой лентой убегающей куда-то в нежное, южное небо, и солнце Сицилии играет и путается в их волосах. Чикаго, 1951 год. Загородный особняк Семьи с самого утра был полон ожиданий и прислуги, бесшумно скользящей по комнатам и коридорам – внеплановая сходка, на которой настоял лучший друг и канцильери Андреа, мучила старого Дона Витторио словно зубная боль. Он давно отошел от дел, но именно в его доме Семья всегда собиралась, чтобы обсудить вопросы бизнеса и устроить шумный итальянский ужин, где звон посуды заглушается смехом, а глаза наполнятся любовью чаще, чем бокалы – медовым вином родной Сицилии. Но эта встреча, на которую не был приглашен Дон Андреа, его младший сын, ставший Крестным Отцом Семьи много лет назад, не могла означать ничего хорошего. И вот уже второй час к высоким кованым воротам одна за другой подъезжают блестящие хромом и лаком авто, и располневшая за долгие годы работы в Семье Консуэлла причитает над каждым новым гостем, на правах старой няньки, помнящей только детские прозвища… В большом зале все давно готово к приему, но жена старого Дона, неслышно ступая по темным дубовым полам, снова и снова обходит длинный обеденный стол, находя ей одной видимые огрехи сервировки, и то и дело отдает прислуге новые указания. Комната постепенно заполняется людьми, дымом сигар и непривычной тишиной, так несвойственной обычно говорливым и темпераментным итальянцам… Семья. Люди, связанные узами крови и теми, что крепче кровных – крестники старого Дона, братья и сестры, жены и мужья, вошедшие в Семью через пышные сицилийские свадьбы, сподвижники, советники, друзья. Старый Дон оглядывает, ощупывает взглядом каждого, на миг прислонившись к резной створке вишневой двери – и предчувствие, владеющее им с той минуты, как Аллесио передал ему просьбу Семьи об этой встрече, пронизывает его с новой силой. Тишина становится осязаемой, её почти можно потрогать, когда Дон Витторио не спеша проходит вдоль вычурных, причудливо изогнутых спинок и занимает свое место – рядом с пустующим креслом во главе стола, уже давно по праву принадлежащим его младшему сыну Андреа. Бесстрастное лицо старого Дона сделало бы честь египетскому сфинксу, а холод свинцовых глаз заставляет собравшихся прятать решимость на дне их собственных взглядов, когда они рассаживаются по своим местам. И тишина разлетается хрустальными осколками, разбитая неожиданно молодым и звучным голосом Дона Витторио: - Я рад приветствовать Семью в моём Доме – даже если не ждал увидеть её так скоро. Начнем. Бисерная капля выступившего пота скатывается по руслам морщин, проложенных Временем на сухой щеке и теряется от любопытных взглядов в шелковом шейном платке, никому не позволив заметить слабости Дона. - Я хочу знать, что заставило Семью просить о встрече за спиной Андреа. Разве мой сын дал кому-то из вас повод усомниться в его силе?.. разве заслужил он… - Отец, я прошу тебя.. не нужно все усложнять! Ты ведь понимаешь, голос Витторио, старшего сына старого Дона срывается и гаснет посреди предложения. Вальяжный, красивый мужчина неловко прячет унизанные камнями руки под стол, словно вернувшись во времена школярской юности, и замирает под тяжелым укоризненным взглядом отца. Старый Дон кивает собственным мыслям и тяжело роняет на зеркальную поверхность стола раскатистое : - Значит, это пр-равда,и зал оживает, выдыхая в едином порыве затаенный страх - Слово не было произнесено, но было услышано. Заговор. Адский коктейль желаний, щедро сдобренных чувством вины, разлит по бокалам душ – Семья пьет до дна за своего отсутствующего Крестного Отца. Пустое кресло Дона Андреа выглядит дурным знамением, которому – суждено сбыться, если Старый Дон сумеет принять свое последнее и самое трудное Решение, за которым собралась Семья. Он не спешит. Старик перебирает имена сидящих вокруг него людей, как гладкие бусины яшмовых четок, пробуя каждое на вкус и на прочность – заставляя откликаться, заставляя каждого из них вслух расписаться в собственном вероломстве: - Аллесио. Ты друг и канцильери моего сына. Прежде, чем твой голос ляжет на весы – попробуй взвесить все добро, сделанное тебе моим сыном и твоим Крестным... Человек, сидящий по правую руку незримого Дона Андреа, упрямо вскидывает волевой подбородок и прогоняет из глаз воспоминания – вот он молодой парнишка, спускающийся со сходен на ладан дышащего судна в порту Нового Света… вот годы блужданий по Чикагскому дну, сливающиеся в один долгий день, полный тоски и отчаяния… вот загорелая рука молодого мужчины, почти ровесника, протянутая ему раз и навсегда – и новая жизнь в Семье, под защитой Дона, полная свершений, побед и поражений, но неизменно яркая. Советник Крестного Отца Семьи вколачивает в столешницу неумолимое: - Я голосую За. - Майкл. Твое слово. - За. -Никки. - За, мой Дон. Простите. - Не извиняйся. За это - не извиняются. Лючия – ты всегда любила моего сына немного больше, чем это положено крестнице… что скажешь ты? - Мой голос по-прежнему полон любви, но именно поэтому он - За… - Анна. -За. В комнате душно и тесно – за спинками кресел толпятся назойливые воспоминания, толкаются, шумят, мешают сидящим говорить: плачет ребёнок, обязанный щедрости Дона Андреа самой возможностью своего рождения, хмурится юноша, ставший Мужчиной благодаря Делу, доверенному ему Крестным Андреа, глухо ворчат десятки рабочих, занятых в семейном бизнесе Дона, позволяющем кормить их собственные семьи. Последнее «За» падает в колодец комнаты, и расходящиеся от него круги волной обрушиваются на гордого старика, не сумевшего уберечь сына от решения когда-то послушной ему Семьи… Злой иронией баюкая вмиг состарившееся сердце Дон Витторио роняет: - Что ж, я вижу, Семья решила. Не мне оспаривать… Но ради всего святого, неужели, по-вашему, мой сын - такой глупец, который позволит вам увлечь себя в западню?! Который не сумеет учуять запах Заговора?! и смеется тихим, страшным, кашляющим смехом в вернувшейся из прогулки по Дому тишине. - Никто не сможет обмануть Андреа, слышите, вы, глупцы?! Никто не сумеет обмануть человека, сумевшего вознести Семью на вершину Чикаго! Никто… - Кроме меня. В широком проеме беззвучно открывшейся двери недвижно стоит, позволяя любоваться безукоризненной яркой красотой, Женщина, чей бархатный голос положил конец гневной речи старого Дона. Она не спешит разрушать театральную паузу – реплика подана, статисты отрабатывают гонорар, пожирая её восхищенными взглядами, а старый Король Лир только что сошел со сцены… Следующая минута, сладко растянутая во времени, наполнена только размеренным, оглушительным стуком её каблуков, когда она неспешно идет к Дону Витторио, замершему со смесью отчаяния и неверия на лице. Медленно склонившись к самой его щеке, она повторяет, отчетливо и напевно проговаривая каждое слово: - Я – смогу, отец. Ради меня Андреа пойдет куда угодно. Даже в западню. Королевское бесстыдство этих слов удивительно идет ей, не оставляя старому отцу ни малейшей надежды, когда она плавно опускается в пустующее кресло своего мужа, ставя точку в этой истории: - Я – за. Спустя 1 месяц, 3 дня и 7 часов. Ничего не подозревающий Чикаго снова стынет в ясном морозном воздухе, собираясь прожить еще один день Зимы 1951-го года. Гуляка-ветер метет по узким тротуарам колючий снег, завывает одичавшей собакой в подворотнях и заглядывает в желтые окна богатых домов – но и ему не под силу сложить воедино мозаику подсмотренных в них картин… …вот в зеркальной раме отражается крупная мужская кисть – нервные пальцы теребят манжет ослепительно-белой рубашки, не в силах справиться с рубиновой запонкой… Ветер бежит к другому окну, чтобы увидеть, как эта же рука привычным, уверенным жестом отправляет в карман щегольских угольно-черных брюк тяжелый даже на вид револьвер – и возвращается к непокорной запонке. … вот Дом, полный суматошной радости и предвкушения праздника – ветер знает, что так бывает только в тех Домах, где много детей и любви… Он льнет к широким оконным проемам и смотрит, как носятся по комнатам и коридорам служанки, собаки, банты и оборки… ветер крадется вверх по водосточной трубе, чтобы успеть заметить, как высокая, статная женщина прячет под изумрудным шелковым водопадом платья дамский «браунинг». … а вот квартира дельца и холостяка – ветер умеет делать выводы из смеси богатства и пижонства, скрывающейся в интерьерах… красное, белое, черное… черное, белое, красное… игра цвета так увлекает его, что он едва успевает подсмотреть, как красивый мужчина, при полном параде застывший у входной двери, возвращается назад, и достает из красной лаковой шкатулки, стоящей на белом журнальном столике, черный «полицейский бульдог» … здесь ветру приходится не сладко – тяжелые ставни надежно скрывают стеклянную гладь окон. Ветер долго вьется вокруг роскошного особняка, выискивая щели – как вдруг на втором этаже гостеприимно распахивается целая створка, и вот он уже раздувает парусом кипенно-белое кружево занавесок, и бежит по узорчатому ковру, и трогает холодными пальцами босые ступни стоящей у зеркала мадонны. Она, кажется, не сердится и даже не замечает его присутствия – и ничего не поправляет ни в прическе, черным золотом обрамляющей белоснежный холст идеального лица, ни в платье, искусно облегающем совершенные линии тела. Просто смотрит куда-то в зеркальную глубину, словно ищет знака, ответа, подтверждения… а когда находит – гордо встряхивает головой, и по мраморной шее разбегаются ослепительные блики, вспыхнувшие в алмазной паутине ожерелья. Она решительно закрывает окно – бам-с! Защелкивает замочек на дамской сумочке, на дне которой ветер безошибочно угадывает очертания оружия – клац! Захлопывает за собой дверь – ба-бах! … и ветер остается в ловушке опустевшей комнаты – слушать, как затихает в дали звонкая дробь её каблуков, и бессильно смотреть на неподвижно лежащий на атласе кровати лист бумаги, на котором только несколько слов и отпечаток её губ: Андреа! Я жду тебя сегодня, к 7 часам, в нашем месте. Не опаздывай! Твоя Ирена. …когда ветру наконец удается вырваться из плена и ускользнуть из запертой комнаты, полной запахами её духов и Тайн, он пускается по крышам наперегонки с другими ветрами - праздновать вновь обретенную свободу, и только в сгустившихся синих сумерках вспоминает о Женщине по имени Ирена. Он не знает, какое предчувствие ведет его темными коридорами пустынных улиц, он просто бежит по вечернему Городу, пока что-то не заставляет его замереть у высоких окон большого Дома. Окна темны, и Дом притворяется пустым и безжизненным – но ветер слышит, как в глубине его стучат вразнобой десятки сердец, складываясь в тревожную симфонию затаенного ожидания… утомленный долгим днем, ветер тихонько опускается на крыльцо и лениво играет блестками снежинок. Он видит, как из подъехавшей машины, пахнущей кожей, бензином, и чем-то еще – свежим, острым, чему он не знает названия, - выходит высокий мужчина в двубортном пальто и лихо заломленной шляпе. Какое-то время он стоит, внимательно оглядывая исполинские очертания Дома, тонущие в сгущающейся темноте, и ветру кажется, что сейчас он передумает, вернется обратно в тепло и безветрие своего авто… но тот только отряхивает от снежной пыли лаковые носы ботинок, и уверенно идет к парадной. Словно в замедленной киносъемке ветер видит, как рука мужчины ложится на бронзовое кольцо дверной ручки, и крупный сапфировый перстень взрывается россыпью искрящихся бликов, мешая рассмотреть гравировку, вязью бегущую по окладу : «The Godfather» - и мужчина шагает в распахнувшуюся пасть Дома… Ветер успевает скользнуть следом, и теперь испуганно жмется к ногам человека, замершего в гулкой зловещей темноте и безмолвии… Секунды затеяли маскарад и обернулись затянувшейся Вечностью. Ветер слышит, как спешат часы в груди стоящего у двери мужчины, срываясь на лихорадочное «тик-так..тук-тук-тук-тук»… …и когда барабанная дробь сердца грозит вырваться из железной клетки груди, Свет и Звуки выстрелов обрушиваются лавиной, погребая под собой их обоих! Грохот сливается со вспышками, ветер глохнет и слепнет, и отчаянно мечется по залу, натыкаясь на стоящих в глубине его людей, и бросается из открытого окна в ночь… несясь прочь, прочь- прочь! – по улицам Чикаго, он не слышит, как затихает пальба, не видит, как шагает навстречу мужу прекрасная Донна Ирена, и тот счастливо и ошарашено улыбается в ответ, когда его Семья, в строжайшей тайне от него собравшаяся в праздничном Зале, хором скандирует : - С Днем Рождения, Крестный Отец!!!