Таким образом, в русской литературе эпохи постмодерна

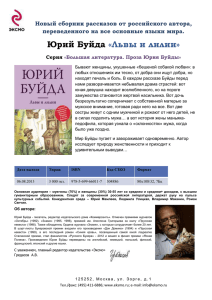

реклама