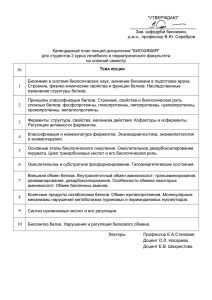

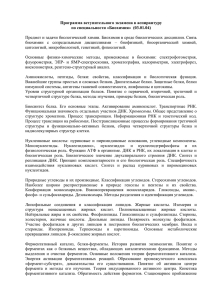

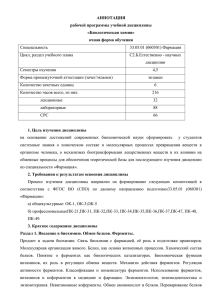

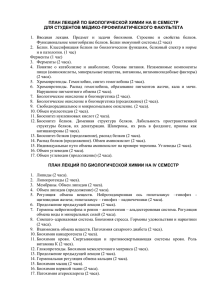

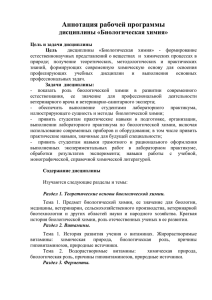

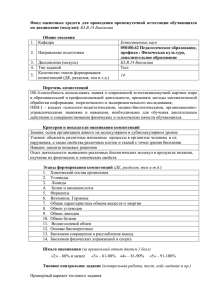

новая рабочая программа

реклама