Трактат о любви. Духовные таинства

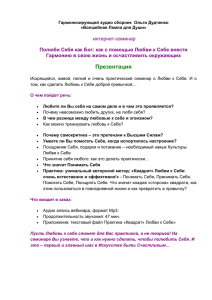

реклама