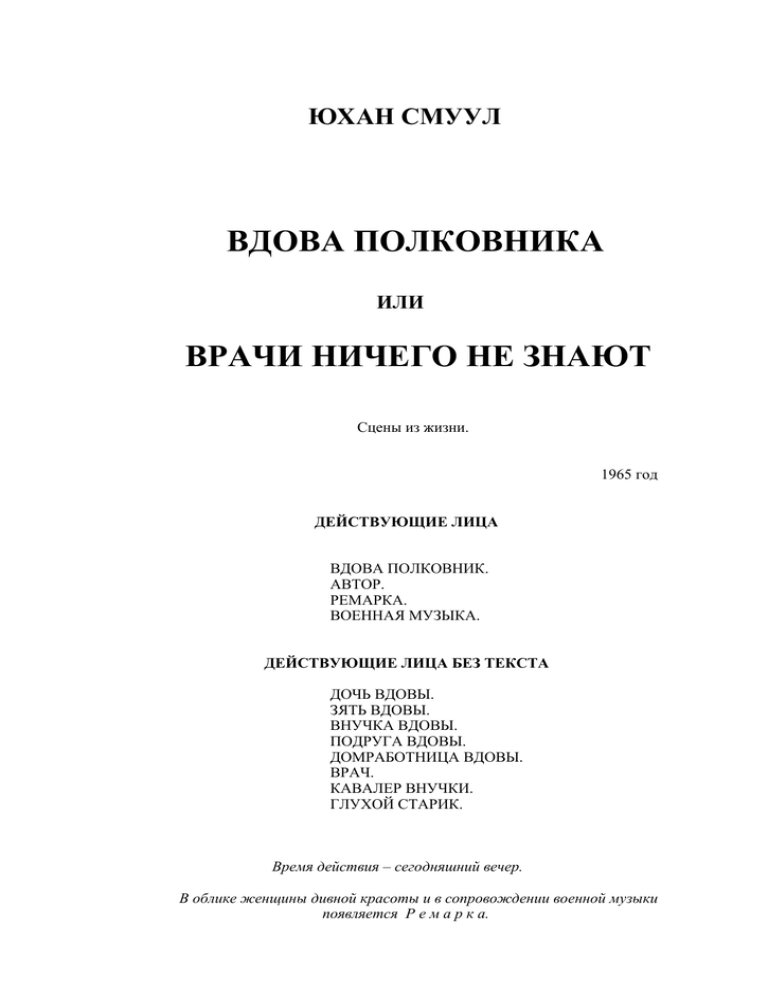

Вдова полковника, или Врачи ничего не знают

реклама