280700 Техносферная безопасность

advertisement

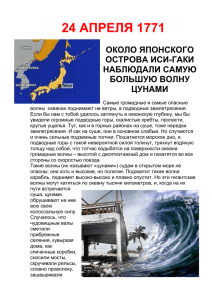

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 280700 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 280700 Техносферная безопасность» Собеседование определяет уровень подготовки абитуриентов, их кругозор и эрудицию, умение научно-обосновано и творчески решать задачи исследовательского и производственного характера. II.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 2.1 ЭКОЛОГИЯ 2.1.1 Взаимодействие организма и среды Понятие о среде обитания и экологических факторах. Лимитирующие факторы. Основные представления об адаптации. О взаимоотношениях человека, общества и природы. Роль экологических знаний в подготовке современных специалистов. Наука и практика. Биогенные вещества как экологические факторы. Эдафические факторы и их роль в жизни растений и почвенной биоты. Ресурсы живых существ как экологические факторы. Экологическое значение пищевых ресурсов. Пространство как ресурс. 2.1.2 Экологические системы Структура, свойства и функции экосистем. Гомеостаз. Экологическая сукцессия. Продуцирование и разложение в природе. Принцип биологического накопления. Экологические пирамиды. Суточная, сезонная и многолетняя периодичность. Сукцессионые процессы и климакс. Антропогенные экосистемы. Природно-технические системы и искусственная среда. Системный подход и моделирование в экологии. 2.1.3 Учение о биосфере Биосфера - глобальная экосистема Земли. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Ноосфера. Круговорот веществ - условие существования жизни. Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных веществ. Свойства и функции живого вещества. Основные закономерности движения вещества и энергии в биосфере. Целостность биосферы как глобальной экосистемы. Биоразнообразие биосферы как результат ее эволюции. О регулирующем воздействии биоты на окружающую среду. 2.1.4 Антропогенное воздействие на биосферу Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. Глобальные экологические проблемы современности. Перенос и трансформация загрязнителей в биосфере. Наиболее опасные загрязнители окружающей среды. Экстремальные воздействия на биосферу: воздействие оружия массового уничтожения, воздействия техногенных экологических катастроф и стихийных бедствий. Энергетическая проблема и мировые тенденции развития ядерной энергетики. Энергетический потенциал Земли. Атомные электростанции. Экологические проблемы АЭС. Повышение безопасности АЭС. Проблема захоронения отработанного топлива. Проблема «чистой воды». Запасы пресной воды. Недостаток чистой пресной воды в развивающихся странах. Неравномерность распределения водных ресурсов. Потребители пресной воды - сельское хозяйство, промышленность. Потенциальные источники пресной воды. Опыт и достижения развитых стран в преодолении экологических кризисных ситуаций. Масштабные национальные экологические планы. Экологические компенсационные фонды. 2.1.5 Экология человека Динамика численности населения. Экология и здоровье человека. «Демографический взрыв» как ведущий фактор возникновения глобальных проблем человечества. Региональная неравномерность народонаселения мира. Возможность формирования мировых геополитических кризисов. Предельная численность человечеству. Демографические прогнозы на 21 век и ближайшие столетия. Сравнительный анализ смертности в России и за рубежом. Качество жизни, здоровье и окружающая среда. Заболеваемость населения. Краткая характеристика заболеваемости населения России. Факторы риска и профилактика заболеваний. Воздействие загрязнения среды на здоровье человека. Общетоксические, канцерогенные, мутагенные и другие воздействия химических веществ на здоровье человека. Санитарно- гигиенические нормативы воздействий химических веществ. 2.1.6 Экологическая защита и охрана окружающей среды Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человечества. Принципиальные направления инженерной защиты окружающей среды. Природноресурсный потенциал. Экологические технологии в использовании земель, вод, атмосферного воздуха. Восстановление земель после техногенных нарушений. Охраняемые природные территории. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. Задачи охраняемых природных территорий. Защита атмосферы, гидросферы, литосферы. Защита биотических сообществ. Защита окружающей среды от особых видов воздействий. Новые технологии и материалы. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. Проблемы мониторинга. Проблемы воспроизводства природных ресурсов. Рекультивация земель. Государственный контроль за использованием и состоянием природных. Международное сотрудничество в области экологии. Экологические права человека. Эколого-правовой опыт развитых стран. Формы и методы воздействия общественных организаций на государственные органы управления в области охраны окружающей среды. Международная Красная книга. Международные природоохранные организации. Принципы устойчивого развития общества. Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию. Направления развития цивилизации на 21 век. 2.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ 2.2.1 Опасные чрезвычайные ситуации в природе, классификация, характеристика, закономерности проявления Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация природного характера, опасное природное явление, стихийное бедствие. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера в зависимости от причин их возникновения: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые заболевания. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, общие сведения о системе прогнозирования, организация защиты населения от их последствий. Вероятностный прогноз природных явлений и событий неблагоприятного характера. 2.2.2 Геофизические чрезвычайные ситуации Землетрясения. Основные понятия и определения: землетрясение, сейсмичность, очаг землетрясения, эпицентр землетрясения, сейсмическая область (зона), сейсмические пояса, сейсмическое районирование, сейсмическая шкала, магнитуда землетрясения, интенсивность проявления землетрясения. Механизм происхождение землетрясений. Классификация землетрясений по их происхождению: тектонические, вулканические, обвальные, наведенные, моретрясение, при ударе космических тел о Землю. Классификация землетрясений по интенсивности колебаний грунта на поверхности земли и их характеристика. Классификация землетрясений по частоте их повторяемости: слабые местные, средние, сильные локальные, сильные региональные, глобальные. Основные параметры, характеризующие землетрясения. Сейсмическая шкала. Магнитуда землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясения. Шкала Меркалли. Примерное соотношение между магнитудой по Рихтеру и максимальной интенсивностью по Меркалли. Последствия землетрясений: опасные геологические явления; опасные гидрологические явления (цунами, сейши, наводнения); пожары; травмирование и гибель людей; повреждение и разрушение зданий; транспортные аварии и катастрофы; выбросы радиоактивных, силнодействующих ядовитых и других опасных веществ; нарушение функционирование систем жизнеобеспечения. Прогнозирование землетрясений. Система прогнозирования землетрясений. Методы прогноза землетрясений и их последствий. Сейсмическое районирование: цели и задачи. Сейсмически активные районы Российской Федерации. Мероприятия по уменьшению последствий от землетрясений. Фоновые (постоянные) мероприятия, основанные на сейсмическом районировании и их содержание. Мероприятия по обеспечению готовности сил и средств по эффективному проведению спасательных и других неотложных работ на случай возникновения землетрясения и последующего восстановление жизнедеятельности и выживания населения. Мероприятия, проводимые в сейсмоопасном районе при получении краткосрочного прогноза о землетрясении и их содержании. Действия поражающих факторов землетрясения на людей. Основные причины несчастных случаев при землетрясении. Заблаговременные меры, принимаемые жителями сейсмоопасных районов, направленных на уменьшения числа травм и человеческих жертв. Признаки приближающего землетрясения. Извержение вулканов. Основные понятия и определения: вулкан, вулканическая деятельность, тефра, кратер, жерло, магма, лава, лавовый поток, грязевой поток, палящая лавина, фумаролы. Механизм возникновения вулканической деятельности. Классификация вулканов по условиям их возникновения: вулканы в зоне подвига океанической плиты под материковую, вулканы в рифтовых зонах, вулканы в зонах крупных разломов, вулканы зон горячих точек. Классификация вулканов по характеру деятельности и признаки их извержения. Наиболее опасные явления, сопровождающие извержения вулканов и их последствия: раскаленные лавовые потоки; палящие лавины; тучи пепла и газов; взрывная волна и разброс обломков; резкие колебания климата. Прогнозирование извержения вулканов. Основные меры прогноза и их методики: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Районы Российской Федерации, подверженные вулканической деятельности. Мероприятия по уменьшения последствий от вулканической деятельности. Защитные мероприятия от воздействия лавы и лавовых потоков. Защита от выпадения тефры. Защитные мероприятия от воздействия вулканических грязевых потоков. Действия поражающих факторов вулканической деятельности на людей. Основные причины несчастных случаев при извержении вулканов. 2.2.3 Геологические чрезвычайные ситуации (экзогенные геологические явления) Оползни. Основные понятия и определения: оползень, оползневый процесс, активность оползня, мощность оползневого процесса, механизм оползневого процесса. Механизм образования оползня и оползневого процесса. Классификация оползней: по масштабу (крупные, средние, мелкомасштабные); по активности (активные и неактивные); по месту образования (горные, подводные, степные, в искусственных земляных сооружениях); по механизму оползневого процесса (сдвига, выдавливания, вязкопластические, гидродинамического выноса, внезапного разжижения); по мощности (малые, средние, крупные, очень крупные); в зависимости от показателя присутствия воды (сухие, слабовлажные, влажные, очень влажные). Факторы, влияющие на образование оползней: природные и антропогенные. Причины образования оползней. Последствия оползней и действие их поражающих факторов. Прогнозирование оползней. Условия для прогнозирования оползневых процессов. Методы прогноза оползней: долгосрочный, краткосрочный, экстренный. Система наблюдения за оползнями и прогнозирование их развития. Районы Российской Федерации подверженные оползневым процессам. Мероприятия по уменьшению последствия оползней. Противооползневые мероприятия (пассивные) охранноограничительного характера и их содержание. Противооползневые мероприятия (активные), проведение которых требует устройство инженерных сооружений, их содержание. Снежные лавины. Лавинообразующие факторы. Классификация снежных лавин. Общие сведения о прогнозировании снежных лавин. Районы Российской Федерации, подверженные сходу снежных лавин. Последствия схода снежных лавин и действие их поражающих факторов. Защита от лавин (пассивная и активная). Сели (селевые потоки). Основные понятия и определения: сель (селевой поток), выветривание, селевой бассейн, длина русла селя, глубина селевого потока, объем селевой массы, скорость движения селя, продолжительность передвижения селя. Механизм образования селя. Непосредственные причины зарождения селей. Классификация селевых бассейнов в зависимости: от высоты селевых потоков (высокогорные, среднегорные, низкогорные); от селеактивности (сильно селеносные, средне селеносные, слабо селеносные). Классификация селе (селевых потоков): по составу переносимого материала (грязевые потоки, грязе-каменные потоки, водо-каменные потоки); по характеру движения (связанные и несвязанные); по мощности (катастрофические, мощные, средней мощности, слабой мощности). Последствия селей и действие их поражающих факторов. Прогнозирование селей: пространственное; во времени; основных параметров селевых потоков; последствий действия селя. Теплая и холодная зоны селеопасных горных районов в Российской Федерации. Мероприятия по уменьшению последствий селей: организационно-хозяйственные; агротехнические; лесомелиоративные; гидротехнические. Содержание потивоселевых мероприятий. Обвалы. Основные понятия и определения: обвал (горный обвал), мощность обвального процесса, обвальная масса, камнепад. Механизм образования обвалов природного происхождения. Причины, способствующие возникновения обвалов. Классификация обвалов в зависимости т: мощности обвального процесса; масштаба проявления. Последствия обвалов и действие их поражающих факторов. Общие сведения о прогнозировании обвалов. Мероприятия по уменьшению последствия обвалов и снижению ущерба от них. Абразия берегов. Эрозионные процессы. 2.2.4 Чрезвычайные ситуации в атмосфере Ураганы и бури. Основные понятия и определения: ураган, ширина урагана, продолжительность урагана, скорость перемещения урагана, путь движения урагана, тайфун, буря, пыльная (песчаная) буря, беспыльная буря, снежная буря, шквальная буря, ветер, шкала Бофорта, циклон, гроза. Причины возникновения ветровых и метеорологических явлений. Образование тропических циклонов и их характеристика. Область зарождения тропических циклонов, скорость их перемещения. Шкала Бофорта. Механизм зарождения ураганов и бурь. Классификация ураганов в зависимости от скорости ветра: ураган, сильный ураган, жесткий ураган. Разновидность бурь в зависимости от времени года, места их образования и вовлечения в воздух частиц различного состава: пыльные (песчаные), беспыльные, снежные и шквальные. Характеристика бурь. Классификация бурь в зависимости от окраски частиц, вовлеченных в движение (черные, красные, желто-красные, белые); по составу частиц, вовлеченных в движение (пылевые, песчаные, снежные); в зависимости от скорости ветра (бури, сильные бури, жестокие бури). Последствия ураганов и бурь, действие их поражающих факторов. Основные показатели, определяющие поражающее действие ураганов и бурь. Действие ураганов на людей, флору и фауну. Признаки приближения урагана, бури. Прогнозирование ураганов, бурь и их последствий. Мероприятия по уменьшению последствий ураганов и бурь. Заблаговременные предупредительные и оперативные защитные мероприятия. Действия населения при возникновении урвгвнов и бурь. Смерчи. Основные понятия и определения: смерч, торнадо, смерчи короткого действия, смерчи длительного действия, смерче-ураганные вихри, невидимые смерчи, водяные смерчи, огненные смерчи, плотные смерчи, расплывчатые смерчи. Общая характеристика смерча и механизм его образования. Классификация смерчей: по происхождению (невидимые, водяные, огненные); по строению (плотные, расплывчатые); по времени действия и охвату пространства (малые короткого действия, малые длительного действия, смерче-ураганные вихри). Последствия смерчей и их поражающих факторов. Заблаговременные и оперативные меры по уменьшению последствий от смерчей. Прогнозирование смерчей. Действия населения при угрозе и во время смерча. Особенности укрытия населения при смерчах. Грозы, градобития. Экстремальные температуры воздуха. 2.2.5 Чрезвычайные ситуации в гидросфере Наводнения. Основные термины и определения: река, водосбор, речной бассейн, русло реки, пойма реки, речной сток, межень, паводок, половодье, наводнение, нуль поста, ординар, футшток, площадь затопления, скорость подъема уровня воды, затопление, подтопление, разлив реки. Происхождение и причины наводнений. Водный режим водоемов и водотоков, их зависимость от явления стока вод. Особенности речного стока и его фазы: половодья, паводки, межень. Типы рек в России в зав исимости от условий возникновения наводнений и их характеристика. Классификации наводнений: в зависимости от причины (половодья, паводки, заторные, зажорные, нагонные, вызванные прорывом плотин, вызванные подводными землетрясениями, извержениями подводных или островных вулканов); в зависимости от масштаба и повторяемости (низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические). Последствия наводнений – затопления и подтопления. Масштабы последствий наводнений. Прямой и косвенный ущерб от наводнений. Гидрологические прогнозы наводнений. Прогнозирование наводнений, паводков и половодий. Прогнозирование заторов и зажоров. Прогнозирование нагонных наводнений. Мероприятия по уменьшению последствий наводнений. Мероприятия по уменьшению последствий заторов и зажоров. Мероприятия по уменьшению последствий нагонных наводнений. Действия населения при угрозе и во время наводнения. Морские природные явления. Основные понятия и определения: циклон, цунами, колебание уровня моря, тягун, ледяной покров, примай, напор льдов, дрейф, морские волны, высота морской волны, длина морской волны, период морской волны, моретрясение, магнитуда цунами, интенсивность цунами, последствия цунами. Классификация морских природных явлений. Тропические циклоны, цунами, сильное волнение (5 баллов и выше), сильное колебание уровня моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обледенение судов, отрыв прибрежных льдов. Прогнозирование и меры предупреждения. Происхождение и причина цунами. Проявление цунами, как стихийного бедствия. Основные характеристики цунами: магнитуда и интенсивность, длина волны, высота волны, скорость распространения. Классификация цунами: по причине возникновения; по интенсивности воздействия на побережье. Основные поражающие факторы цунами и его последствия. Прогнозирование цунами. Организация оперативного прогноза цунами и заблаговременного предупреждения о нем. Единая автоматизированная система наблюдения за возникновением цунами. Признаки приближающегося цунами. Мероприятия по уменьшению последствий цунами, в том числе заблаговременного характера. Действия населения при угрозе прихода волны цунами и во время цунами. Несчастные случаи на воде. 2.2.6 Природные пожары Классификация природных пожаров, их причины и последствия. Основные понятия и определения: лесной пожар, лесная площадь, кромка лесного пожара, подземный (торфяной) пожар, фронт лесного пожара, тип лесного пожара. Причины лесных пожаров. Динамичность процесса горения растительного покрова. Классификация лесных пожаров: в зависимости от характера распространения огня (низовые, верховые, подземные); в зависимости от скорости распространения огня (беглый, устойчивый); по площади охваченной огнем (загорание, малый, небольшой, средний, крупный, катастрофический). Классификация низовых и верховых лесных пожаров в зависимости от параметров кромки. Классификация подземных (торфяных) пожаров по скорости распространения огня. Характерные особенности торфяных пожаров. Основные элементы лесных пожаров и их характеристика. Последствия лесных пожаров. Основные поражающие факторы лесных торфяных пожаров. Прямой и косвенный ущерб от пожаров. Предупреждение, прогнозирование и тушение природных лесных пожаров. Организация государственной охраны лесов от пожаров. Основные мероприятия по повышению противопожарной устойчивости лесов. Организация обнаружения очагов лесных пожаров. Методы обнаружения лесных пожаров. Заблаговременные меры по ограничению распространения лесных пожаров. Прогнозирование лесных пожаров. Методика оценки пожарной обстановки в регионе (области, районе), ее предназначение, цели и задачи. Последовательность проведения прогноза. Организация тушения лесных пожаров. Стадии тушения: остановка пожара, локализация, дотушивание и окарауливание пожарища. Методы борьбы с пожарами: непосредственное тушение огня; косвенное тушение. Специальная техника, используемая для обнаружения и обеспечения работ по тушению лесных пожаров. Защита населения от природных пожаров и их последствий. Пожароопасный сезон в лесу. Меры профилактики лесного пожара в пожароопасный сезон. Порядок привлечения местного населения к борьбе с лесными пожарами. Мероприятия по защите населения от лесных пожаров. Особенности оповещения населения о лесных пожарах. Особенности эвакуации населения при угрозе приближения лесного пожара к населенному пункту и угрозе жизни населению. Действия населения при возникновении лесного пожара. 2.2.6 Психологический аспект чрезвычайных ситуаций природного характера. Значение и роль морально-психологических факторов. Индивидуальное и коллективное восприятие чрезвычайных ситуаций. Психологические состояния в условиях ЧС. Активная и пассивная формы реакций. Мероприятия моральнопсихологической подготовки, проводимые в повседневных условиях. Психологическая реабилитация. Организация помощи и эвакуация населения. Виды и способы оказания помощи. Социальная защита населения, пострадавшего в ЧС. Способы и методы эвакуации. Мероприятия при эвакуации. Применение технических и транспортных средств, правила поведения при эвакуации. Председатель экзаменационной комиссии П.С. Куприенко