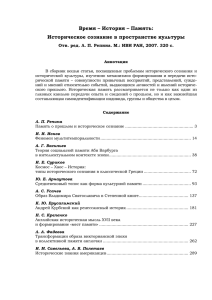

Положение христианского историка

реклама