Материалы к уроку

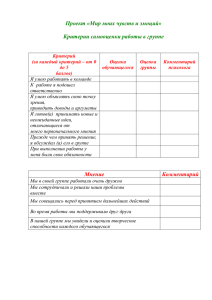

реклама

Материалы к уроку Учимся писать сочинение на лингвистическую тему Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими. В.В. Виноградов 1. Каждое слово в русском языке имеет лексическое значение. ( Оно изучается в разделе языкознания « Лексика») и грамматическое значение ( оно изучается в разделе «Грамматика», ( морфология и синтаксис ). Охарактеризуйте слово совесть с точки зрения лексики и грамматики, придумайте предложение с этим словом.( Лексический комментарий: совесть – это чувство ответственности за свои поступки перед собой, перед людьми и обществом.; грамматический комментарий: «совесть» - это сущ., обозначает предмет, 3 склонение и так далее…, а с точки зрения синтаксиса - оно может быть подлежащим и другими членами предложения. обст. Он со спокойной совестью отстаивал свои права.) 2. Выберите одно из слов, сделайте письменно лексический и грамматический комментарии, составьте предложение с этим словом: человечность, сострадание, милосердие, героизм, честь, дружба, взаимопонимание). 3. Прочитайте информацию, перескажите её друг другу. Жизнь языка проявляется в речи. Основная часть сочинения должна быть посвящена лингвистическому анализу языковых явлений ( = языковых единиц). Сочинение на лингвистическую тему – это не анализ выразительных средств языка. По мнению русского учёного-лингвиста Виноградова В.В., «все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими». В сочинении-рассуждении нужно показать, как «работает» слово, словосочетание, предложение, любое языковое явление в речи . Всякая мысль обретает смысл, когда она оформлена грамматически. 4. Прочитайте высказывание на лингвистическую тему учёногометодиста Е.И. Никитиной. «Человек не грибок – в день не вырастает». В пословице говорится о том, что взросление человека – процесс сложный и трудный. Эта мысль выражена сложным бессоюзным предложением, состоящим из двух частей, связанных причинноследственными отношениями, а также интонацией, которая на письме передана знаком « тире». Многозначный глагол вырасти в пословице употреблён в прямом значении – стать взрослым и в переносном – стать более зрелым, развитым». Проанализируйте, как построено это высказывание? (Сначала раскрывается смысл пословицы, а затем показано, как эта мысль выражена с точки зрения лингвистики: синтаксиса, пунктуации, лексики). 5. Прочитайте высказывание на лингвистическую тему ученика 9 класса. Что общего в лингвистическом комментарии известного лингвиста и ученика 9 класса? « Зима! Крестьянин торжествуя,….» В предложении « Зима!» выражено восхищение А.С. Пушкина началом зимы. Это передано восклицательной интонацией, которая на письме обозначена «восклицательным знаком». Предложение односоставное, назывное, подлежащее выражено существительным в именительном падеже. Отсутствие глагола в назывном предложении значимо – это нулевая связка глагола быть ( сравним – была зима), которая передаёт грамматическое значение настоящего времени. Назывное предложение обычно начинает текст, как и в стихотворении А.С. Пушкина». Это ещё не сочинение, но очень важная составная часть сочинения на лингвистическую тему. 6. Сделайте синтаксический разбор предложения, обозначьте части речи: Самый классный классный! Прокомментируйте это предложение с точки зрения смысла, лексики, грамматики ( морфология и синтаксис), пунктуации, выразительности языка.( О чём предложение, почему предложение восклицательное, каково значение многозначного слова классный, почему используется превосходная степень прилагательного самый классный? В чём выразительность этой фразы?) 7. Составьте письменный лингвистический комментарий этого предложения ( по аналогии с комментарием Е.И. Никитиной.) Используя эпиграф академика В.В. Виноградова, напишите вывод к своему лингвистическому высказыванию. 8. Прочитайте строфу из стихотворения А.С Пушкина « Пророк»: И Бога глас ко мне воззвал: Восстань, пророк, и виждь и внемли,/ исполнись волею моей/ и, обходя моря и земли,/ глаголом жги сердца людей ! Сделайте синтаксический разбор этого предложения. Обозначьте все части речи. 9. Сделайте устный лингвистический комментарий строфы ( Какова главная мысль строфы, почему используется устаревшая лексика, какова роль глаголов в повелительном наклонении, побудительных предложений, какова роль метафоры?) 10. Напишите лингвистический комментарий строфы А.С.Пушкина или составьте отдельные предложения о значении и роли языковых единиц в этой строфе, используя данные слова и словосочетания. Можно написать изложение. (Старославянский язык, архаизмы, устаревшие слова, придают речи торжественность, глаголы в повелительном наклонении, содержат призыв, обращение, побудительные предложения, прямая речь, выразительные средства языка, метафора.) ( Лингвистический комментарий к данной строфе может быть такой. В этой строфе стихотворения А. Пушкина « Пророк» звучит призыв Бога стать смелым поэтом-пророком, бесстрашно поучающим людей. Эта мысль выражена с помощью архаизмов: виждь( смотри), внемли ( слушай), глаголом( словом). Эти слова пришли в русский язык из старославянского языка. Они являются устаревшими. Такие слова придают речи торжественность. Глаголы восстань, внемли, жги употреблены в повелительном наклонении, в них содержится призыв к пророку служить людям. Благодаря метафоре жги( сердца людей) создаётся образ пророка, способного своим словом (глаголом) увлечь людей.». Обращение Бога к пророку представлено в виде прямой речи. Предложение прямой речи – простое, осложнено обращением к пророку, однородными членами и деепричастным оборотом. Предложение по интонации восклицательное: глас Божий звучит торжественно, призывно. На письме передано «восклицательным знаком». Это лингвистическое высказывание, в котором раскрыто «единое смысловое целое в процессе речи-мысли» (Л.В. Щерба) любых единиц языка, любого языкового явления. 11. Прочитайте предложение, составьте лингвистический комментарий. Промороженные до звонкой ломкости, скачут листья, собираясь в шумные вороха. В этом предложении говорится….. Эта мысль выражена……( характеристика предложения. Слова ( часть речи)…… употреблены в………..значении. В предложении они является … ( назвать троп). Благодаря этим ( тропы) …… создаётся образ …… 12. Проанализируйте текст по критериям оценки сочинений на лингвистическую тему, предложенным разработчиками КИМов. Например, тема: « К оценке достоинств речи мы должны подходить с вопросом: насколько же удачно отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и чувств различные языковые единицы». ( Б.Г. Головин) Вступление. Какие единицы языка могут быть использованы для выражения различных чувств и мыслей? ( Очень важно уметь сформулировать вопрос к цитате, на который надо дать ответ.) Для выражения мыслей и чувств могут быть использованы любые единицы языка: существительные и глаголы, предлоги и союзы, приставки и суффиксы, метафоры и эпитеты, многозначные слова и омонимы.( рассуждение на теоретическом уровне) Тема ( тезис) Возьмём, например, такие языковые единицы, как глагол и простое предложение, осложнённое однородными членами.( Цитата сочинения сформулирована так, что ученик, изучив текст, сам выбирает, о каких языковых единицах будет писать). Глагол в художественной речи – неисчерпаемый источник экспрессии. Изображая героя через его действия, писатель проникает в его внутренний мир, описывает его чувства, поведение. ( Рассуждение на теоретическом уровне - роль глагола в речи ). ( Анализируется первый абзац из рассказа Ю. Яковлева « Багульник». « Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко разевал рот! Потом энергично тряс головой – разгонял сон – и снова глядел на доску. А через несколько минут снова зевал». Текст взят из сборника И. П. Цыбулько «36 вариантов ГИА»). Первый аргумент и примеры. В первом абзаце рассказа Ю. Яковлева говорится о том, как мальчик-молчальник вызывающе зевал на уроке, потому что хотел спать. Эта мысль передана глаголами несовершенного вида: зажмуривал ( глаза), разевал ( рот), морщил ( нос), глядел ( на доску), зевал. Эти глаголы – сказуемые точно, выразительно и смешно передают состояние мальчика, которому хотелось спать. ( Роль глаголов- сказуемых в данном абзаце ). Глагол разгонял ( сон) употреблён в переносном значении, то есть – боролся со сном.( Дан лексический и грамматический комментарий) Второй аргумент и примеры. В этом же абзаце автор использует предложение с однородными членами, с помощью которых подробно описывает состояние сонного мальчика. Это предложение по интонации восклицательное, что усиливает эмоциональное звучание фразы. ( Роль предложения с однородными членами в тексте). На письме обозначено «восклицательным знаком». Вывод. Таким образом, в этом абзаце «удачно отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и чувств различные языковые единицы» - глаголы и простое предложение с однородными членами. 13. Напишите творческий диктант В текст диктанта на лингвистическую тему на месте скобок вставьте примеры из последнего абзаца текста Б. Васильева. ( Демонстрационный вариант КИМов по русскому языку 2016 год) Содержание текста надо знать. 1.Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа её молчала, и голос сына более не звучал в ней.2. Он угас, умер, погиб вторично, и теперь уже погиб навсегда.3. Письма, пользуясь её слепотой, вынули не из шкатулки – их вынули из её души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа… Творческий диктант "...Нет ничего такого в мире и в нашем сознании, чего нельзя было выразить русским словом", - писал К. Паустовский С русским языком можно творить чудеса. Им можно выразить всё: любые чувства и мысли, горе и радость, печаль и восторг, описать любые исторические события и современную жизнь, изобразить жизнь природы и космоса. Как можно выразить горе, передать смерть души несчастной женщины, у которой безжалостные дети украли единственное письмо сына с фронта? Б.Васильев, заканчивая историю об Анне Федотовне, изобразил её неизбывное горе метафорами: (письмо погибшего сына «вынули не из шкатулки — их вынули из её души, и теперь ослепла и оглохла … её душа». ) Однородные сказуемые (прикрыла глаза, прислушалась) усиливают эмоциональное звучание. Этой же цели служат другие средства речевой выразительности: эпитет (напряжённо прислушалась), синонимы сказуемые(умер — погиб), лексический повтор (погиб, погиб вторично, погиб навсегда). Сочувствие автора к героине рассказа неоднократно подчёркивается при помощи однокоренных слов, передающих её беспомощность: (слепые (глаза), пользуясь её слепотой, ослепла её душа). И даже не важно, кто так поступил - часть предложения, в которой передана эта информация,неопределённо-личное: (их вынули из её души). Важно, что это случилось, и как Анне Федотовне жить дальше - непонятно, на что указывает (многоточие), завершающее этот текст. « Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими»,писал академик -лингвист В.В. Виноградов.