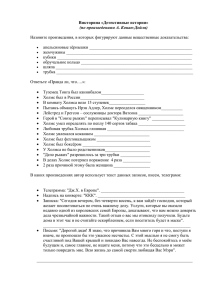

Мария Конникова Выдающийся ум: мыслить как Шерлок Холмс Аннотация

реклама