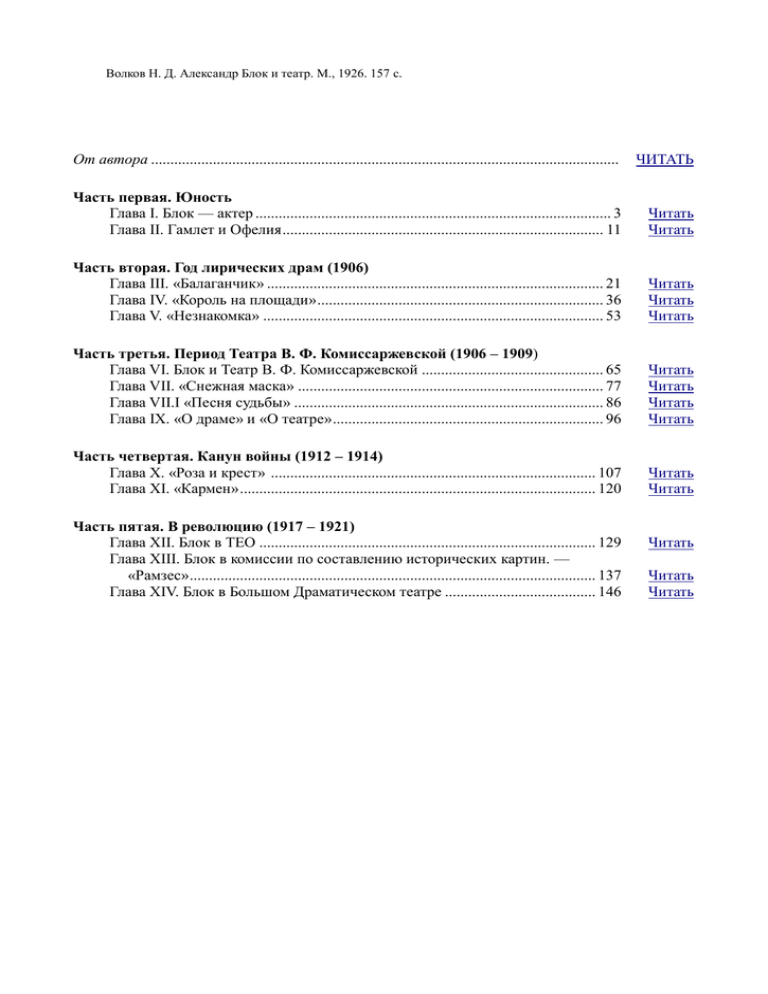

Александр Блок и театр - Театральная библиотека Сергея

реклама