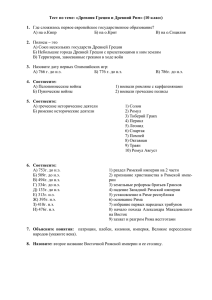

Документ 2729764

реклама