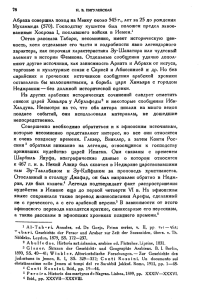

Власть диких парней» (Die Herrschaft der wilden Kerle) по

реклама