О Станиславе НЕЙГАУЗЕ

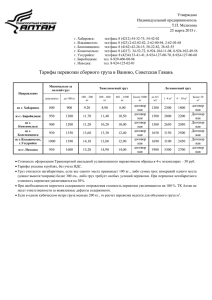

реклама

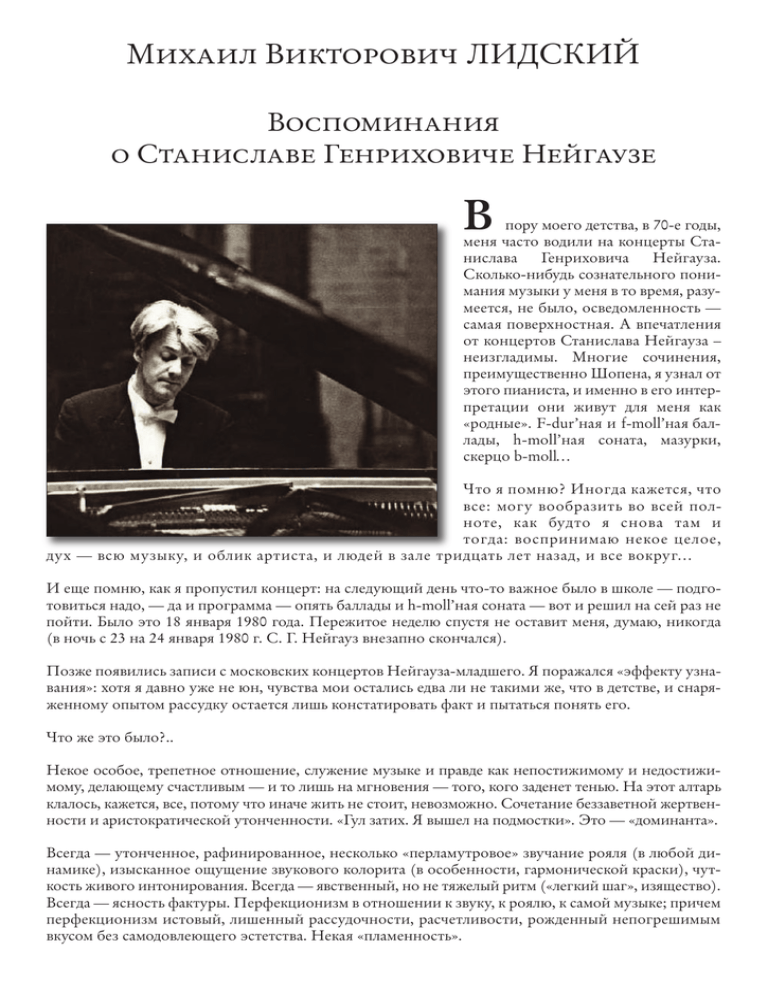

Михаил Викторович ЛИДСКИЙ Воспоминания о Станиславе Генриховиче Нейгаузе В пору моего детства, в 70-е годы, меня часто водили на концерты Станислава Генриховича Нейгауза. Сколько-нибудь сознательного понимания музыки у меня в то время, разумеется, не было, осведомленность — самая поверхностная. А впечатления от концертов Станислава Нейгауза – неизгладимы. Многие сочинения, преимущественно Шопена, я узнал от этого пианиста, и именно в его интерпретации они живут для меня как «родные». F-dur’ная и f-moll’ная баллады, h-moll’ная соната, мазурки, скерцо b-moll… Что я помню? Иногда кажется, что все: могу вообразить во всей полноте, как будто я снова там и тогда: воспринимаю некое целое, дух — всю музыку, и облик артиста, и людей в зале тридцать лет назад, и все вокруг… И еще помню, как я пропустил концерт: на следующий день что-то важное было в школе — подготовиться надо, — да и программа — опять баллады и h-moll’ная соната — вот и решил на сей раз не пойти. Было это 18 января 1980 года. Пережитое неделю спустя не оставит меня, думаю, никогда (в ночь с 23 на 24 января 1980 г. С. Г. Нейгауз внезапно скончался). Позже появились записи с московских концертов Нейгауза-младшего. Я поражался «эффекту узнавания»: хотя я давно уже не юн, чувства мои остались едва ли не такими же, что в детстве, и снаряженному опытом рассудку остается лишь констатировать факт и пытаться понять его. Что же это было?.. Некое особое, трепетное отношение, служение музыке и правде как непостижимому и недостижимому, делающему счастливым — и то лишь на мгновения — того, кого заденет тенью. На этот алтарь клалось, кажется, все, потому что иначе жить не стоит, невозможно. Сочетание беззаветной жертвенности и аристократической утонченности. «Гул затих. Я вышел на подмостки». Это — «доминанта». Всегда — утонченное, рафинированное, несколько «перламутровое» звучание рояля (в любой динамике), изысканное ощущение звукового колорита (в особенности, гармонической краски), чуткость живого интонирования. Всегда — явственный, но не тяжелый ритм («легкий шаг», изящество). Всегда — ясность фактуры. Перфекционизм в отношении к звуку, к роялю, к самой музыке; причем перфекционизм истовый, лишенный рассудочности, расчетливости, рожденный непогрешимым вкусом без самодовлеющего эстетства. Некая «пламенность». Сразу отметим достижения Станислава Нейгауза, обычно остающиеся «в тени». Шуберт — и Генрих Нейгауз, и Пастернак, как известно, этого композитора особо не жаловали. Станислав Нейгауз, повидимому, долгое время шел в их фaрватере. Но как же великолепно, смело и по-новому записан им в поздние годы c-moll’ный экспромт! И как тонко, и в то же время строго, сыграна A-dur’ная соната ор.120, в особенности Andantino. Нейгауза-младшего не назовешь, пожалуй, титаном-симфонистом — тем ценнее и значительнее мне кажется его достижение в Экспромте: ясная, неспешно разворачивающаяся симфоническая форма, безупречно переданная оркестральная, достаточно условно «вписанная в рояль» фактура… Но, разумеется, нельзя не упомянуть о «симфонических» шедеврах артиста, сопровождавших его всю жизнь, — прежде всего, о h-moll’ной сонате Шопена. Быть может, ни одно другое сочинение не врезалось в память благодарных слушателей и отца, и сына Нейгаузов так ярко и не осталось таким «нейгаузовским». Всякий раз, когда Станислав Нейгауз играл h-moll'ную сонату, в зале создавалась особенная, пронзительно-воодушевленная атмосфера. Музыка воспринималась так ясно, что казалось, перед нами проходит человеческая жизнь, полная страданий, борьбы и прозрений. Всякий раз это было как бы впервые и всякий раз пианист (создавалось впечатление, будто именно он — «герой» Сонаты) имел поистине триумфальный успех. Тут музыка и ее исполнитель, и слушатели были в полном согласии. В Шопене, как и везде, Нейгауз-младший шел своим путем: он отнюдь не был простым эпигоном отца. Проницательные слушатели заметили это уже давно: интерпретации сына со временем утрачивали «победительные тона» (выражение Д. А. Рабиновича), окрашивающие искусство отца, — становясь интеллектуально все насыщеннее, а эмоционально все тоньше. В Восьмой сонате Прокофьева у С. Нейгауза мы слышим, если угодно, жизнь лирика-романтика в ХХ веке. О преимущественно лирическом характере сонаты говорил, как известно, ее автор, да и виден он, что называется, невооруженным глазом, но до чего характерна интерпретация! Экспрессивное интонирование (рефрен второй части), изысканнейшая колористика гармонии, необычайно стремительное, «воодушевленное» (animato) ощущение ритма (никакой механичности ни в финале — даже в среднем эпизоде, приводящем к на редкость проникновенной реминисценции побочной партии первой части, — ни в быстрых эпизодах первой части; причем и то и другое играется в очень быстрых темпах с великолепной виртуозностью и пианистической пластикой) — все это приближает сонату Прокофьева к стилям Дебюсси и Скрябина, но нечего тут возражать, потому что «дышат почва и судьба», а стиль, как учил Нейгауз-отец, — это и есть правда в искусстве. О миниатюрах в исполнении Станислава Нейгауза — шопеновских, скрябинских, рахманиновских, прокофьевских, о прелюдиях Дебюсси, чудесных шумановских «Пестрых листках» в предпоследнем его московском концерте (октябрь 1979 г.) говорить можно долго, а еще лучше — мало. Поэзия — это слово приложимо ко всему искусству пианиста, но если в «симфонических» полотнах уместно говорить об архитектуре, архитектонике, то в миниатюрах — именно поэзия в полнейшем выражении и, иногда еще, живопись. Но поэзии, Слова, лирики — явно больше. В C-dur’ной Мазурке Шопена ор. 56 №2 — обычно «праздничной», «импозантной» у С. Нейгауза каждый звук словно обнажен, ткань предельно отчетлива, колористики почти никакой — интонирование предельно выпуклое (при неизменно легком, танцевальном движении): это дает мощнейшую экспрессию — выражение глубочайших и сильнейших чувств. Вспоминается и f-moll’ный ноктюрн из ор. 55 — совсем иное общее настроение, но характер исполнения сходный: как писала Юдина о Шопене (и одновременно о Софроницком), «в слезах, заливающих лицо, руки, жизнь, или аскетически проглоченных — уже и не до них, не до слез, всему сейчас конец — скорее, скорее!!». Рахманиновский Этюд-картина ор. 39 №2 («Море и чайки») в исполнении С. Нейгауза — это целая поэма; может быть, драма, но едва ли «картина». Необычайны богатство тембровых оттенков, свободный темпоритм — все это, несомненно, от полноты переживания — пьеса «симфонизируется»… И G-dur’ная прелюдия — несколько медленнее привычного; это дает выявить «все до мельчайшей доли сотой», причем в едва различимых «акварельных» тонах — так тонко, так глубоко… В «Фейерверке» Дебюсси интонирование скорее подчинено колористической задаче, но какой же неотразимый эффект у этой «картины» — не только поражает воображение, но и в самое сердце бьет. И какое поразительное виртуозное мастерство! А «Лунный свет» — совсем иной звуковой результат, но, кажется, тот же метод: кристаллизация музыкального образа через некий его более или менее конкретный зримый эквивалент. И все же (и это явно родовая черта стиля С. Нейгауза) при любом «эстетстве», на первом плане у него — «правда психического процесса», говоря словами его отца, или «логика чувства», говоря словами Мясковского. Даже в такой пьесе, как юношеское «Наваждение» Прокофьева, не слышно никакого гротеска, никакой отстраненности… Тем более — в Скрябине. Здесь (например, в пьесах ор. 57 и 63, и в сонатах — в Пятой, в Девятой…) — тоже богатая колористика, но насквозь «психологизированная»: звуковая (в частности, гармоническая) краска как символ не зримого образа, но непосредственно душевного состояния. Максимальная концентрация чувства, экспрессионизм, сплошь «живой нерв», нечто сугубо «неклассическое». Впечатление потрясающее — кажется, это вне пределов человеческих возможностей: ничего умозрительного. И экстатическая, праздничная Пятая, и «Черная месса» (Девятая) как бы вылеплены из одного куска человеческой жизни. …Думается, Нейгауз-сын мог сказать в целом о своем искусстве словами Шостаковича о его Десятой симфонии: «Мне хотелось передать человеческие чувства и страсти». Понятно, что «эстетико-бытийные» условия в принципе не могли быть благоприятны для такого артиста... Но именно такой артист, как Станислав Нейгауз, — всегда остававшийся верным осознанному долгу, шедший своим путем, — всегда остается учителем для нас, подвизающихся в музыке в последующие времена.