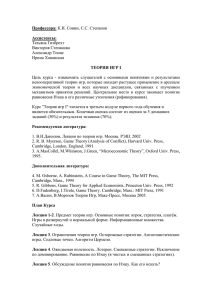

Текст - инион ран

реклама