МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ Высшее государственное учебное заведение Украины „УКРАИНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ”

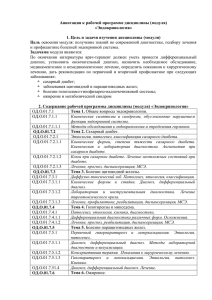

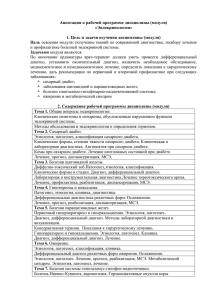

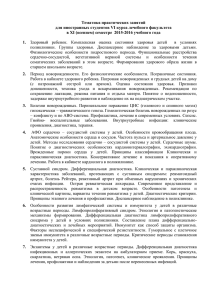

advertisement