КРИТИКА Э. ГИДДЕНСОМ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

реклама

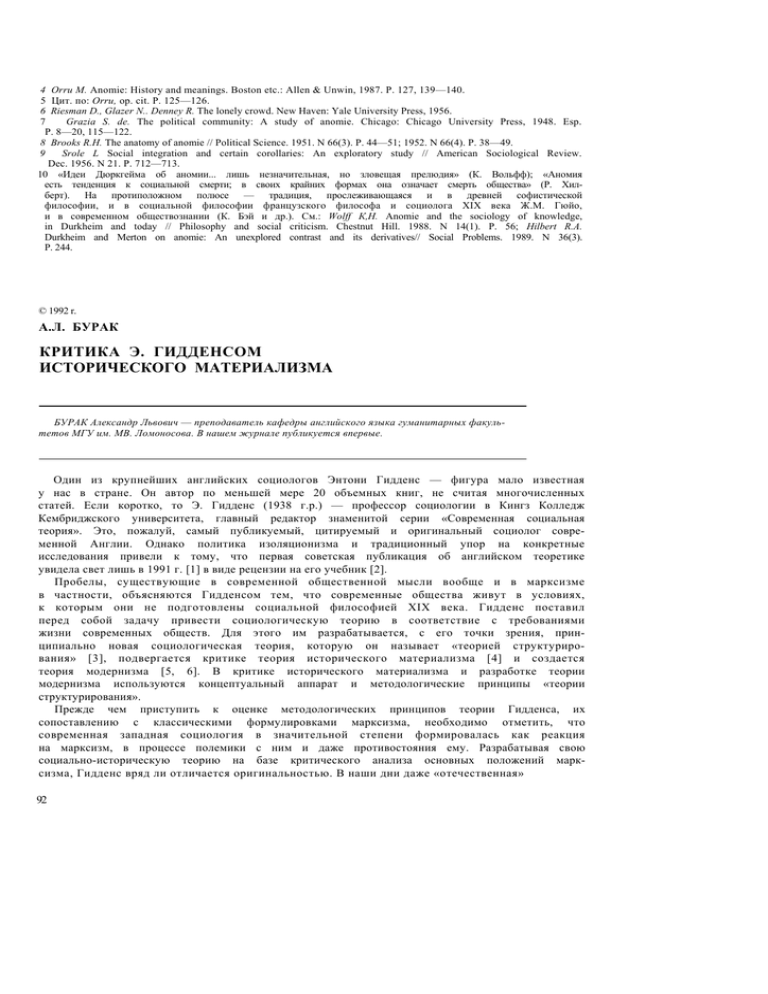

4 Orru M. Anomie: History and meanings. Boston etc.: Allen & Unwin, 1987. P. 127, 139—140. 5 Цит. по: Orru, op. cit. P. 125—126. 6 Riesman D., Glazer N.. Denney R. The lonely crowd. New Haven: Yale University Press, 1956. 7 Grazia S. de. The political community: A study of anomie. Chicago: Chicago University Press, 1948. Esp. P. 8—20, 115—122. 8 Brooks R.H. The anatomy of anomie // Political Science. 1951. N 66(3). P. 44—51; 1952. N 66(4). P. 38—49. 9 Srole L Social integration and certain corollaries: An exploratory study // American Sociological Review. Dec. 1956. N 21. P. 712—713. 10 «Идеи Дюркгейма об аномии... лишь незначительная, но зловещая прелюдия» (К. Вольфф); «Аномия есть тенденция к социальной смерти; в своих крайних формах она означает смерть общества» (Р. Хилберт). На протиположном полюсе — традиция, прослеживающаяся и в древней софистической философии, и в социальной философии французского философа и социолога XIX века Ж.М. Гюйо, и в современном обществознании (К. Бэй и др.). См.: Wolff К,Н. Anomie and the sociology of knowledge, in Durkheim and today // Philosophy and social criticism. Chestnut Hill. 1988. N 14(1). P. 56; Hilbert R.A. Durkheim and Merton on anomie: An unexplored contrast and its derivatives// Social Problems. 1989. N 36(3). P. 244. © 1992 r. А.Л. БУРАК КРИТИКА Э. ГИДДЕНСОМ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА БУРАК Александр Львович — преподаватель кафедры английского языка гуманитарных факультетов МГУ им. MB. Ломоносова. В нашем журнале публикуется впервые. Один из крупнейших английских социологов Энтони Гидденс — фигура мало известная у нас в стране. Он автор по меньшей мере 20 объемных книг, не считая многочисленных статей. Если коротко, то Э. Гидденс (1938 г.р.) — профессор социологии в Кингз Колледж Кембриджского университета, главный редактор знаменитой серии «Современная социальная теория». Это, пожалуй, самый публикуемый, цитируемый и оригинальный социолог современной Англии. Однако политика изоляционизма и традиционный упор на конкретные исследования привели к тому, что первая советская публикация об английском теоретике увидела свет лишь в 1991 г. [1] в виде рецензии на его учебник [2]. Пробелы, существующие в современной общественной мысли вообще и в марксизме в частности, объясняются Гидденсом тем, что современные общества живут в условиях, к которым они не подготовлены социальной философией XIX века. Гидденс поставил перед собой задачу привести социологическую теорию в соответствие с требованиями жизни современных обществ. Для этого им разрабатывается, с его точки зрения, принципиально новая социологическая теория, которую он называет «теорией структурирования» [3], подвергается критике теория исторического материализма [4] и создается теория модернизма [5, 6]. В критике исторического материализма и разработке теории модернизма используются концептуальный аппарат и методологические принципы «теории структурирования». Прежде чем приступить к оценке методологических принципов теории Гидденса, их сопоставлению с классическими формулировками марксизма, необходимо отметить, что современная западная социология в значительной степени формировалась как реакция на марксизм, в процессе полемики с ним и даже противостояния ему. Разрабатывая свою социально-историческую теорию на базе критического анализа основных положений марксизма, Гидденс вряд ли отличается оригинальностью. В наши дни даже «отечественная» 92 Таблица I Гидденс versus марксизм Основной тезис марксизма Предмет критики Альтернатива, предлагаемая Гидденсом .Логика взаимосвязей в рамках социального целого Общество — это функциональное целое функционализм Контингентно (недетерминированно) воспроизводимая социальная система . Критерии типологии социальных форм Способ производства Классовый и экономический редукционизм Степень пространственновременной дистанциации Эволюционизм Эпизодические переходы Направление критики 3. Логика социальных пре образований Диалектическое единство производительных сил и производственных отношений критика марксизма уже стала общим местом. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что полемику с марксизмом Гидденс начинал более 20 лет назад, когда мы о ней еще и не помышляли, причем проводил и продолжает проводить ее на высоком теоретическом уровне. В критической интерпретации Гидденсом основных положений классического марксизма в целом и исторического материализма в частности можно выделить три аспекта: 1) методологические принципы анализа взаимосвязей различных составляющих общества как единого целого; 2) критерии классификации типов общества и 3) теорию перехода общества от одной формы к другой. Гидденс критикует исторический материализм по всем трем указанным аспектам, отвергая функционализм в анализе «социального целого», экономический и классовый редукционизм (economic and class reductionism) типологии общественно-экономических формаций по способу производства и эволюционизм в теории развития и смены общественно-экономических формаций. Вместо этих, с его точки зрения ошибочных, ориентаций Гидденс предлагает свою собственную концепцию структурирования общества. Отвергая функционализм исторического материализма, Гидденс рассматривает различные институты общества как социальные системы, воспроизводимые контингентно; классовый и экономический редукционизм отвергаются в пользу дифференциации типов общества по степени их пространственно-временной дистанциации, а эволюционистская логика социальных преобразований заменяется понятием «эпизодические переходы» (episodic transitions). Схема критики Гидденсом исторического материализма и предлагаемые им альтернативы представлены в таблице 1 [7, р. 78]: Критика Гидденсом функционалистской методологии исторического материализма направлена против расплывчатости терминов «социальная функция» и «функционализм», телеологичности этой методологии, а также невозможности эмпирической верификации «потребностей» или «социетальной мотивации» общества, результатом которой является тавтологичность функционалистских аргументов. Несмотря на все эти достаточно серьезные изъяны, функционализм имеет и определенные сильные стороны, поскольку он основывается на принципах развития, всеобщей связи явлений, учитывает первичность и вторичность явлений с точки зрения их значимости (полезности) для решения конкретной проблемы. Функционализм можно рассматривать как форму «применяемой логики» (logic-in-use) — в отличие от «реконструируемой логики» (reconstructed logic) [8, p. 39], как своеобразный когнитивный тип исследования, который может быть использован в анализе социологических проблем. Его телеологичность и тавтологичность — недостатки не столь серьезные, если учесть, что большинство социологических исследований сосредоточиваются чаще на компонентах системы, чем на системе в целом. В таком случае вопрос, имеет ли общество конечную цель развития, отступает на второй план. Поскольку функционалистские суждения могут частично использоваться для формулирования поддающихся верификации гипотез, в конечном итоге они могут становиться элементами научных 93 объяснений Таким образом, категорическое отмежевание Гидденса. от функционализма представляется нам недостаточно обоснованным. Главным объектом критики Гидденсом марксистской теории становления, развития и смены общественно-экономических формаций является тезис о классовой структуре общества и борьбе классов как движущей силе развития истории. Многие разделы «Современной критики исторического материализма» [4] Гидденса направлены против тотального классового редукционизма, поскольку, с точки зрения Гидденса, только при капитализме класс может рассматриваться как центральный структурный принцип организации общества, значит, классовая структура общества не является универсальным основанием для определения фундаментальных различий между общественно-экономическими формациями. Кроме того, по мнению Гидденса, каждый отдельный тип общества, характеризуется плюрализмом форм господства и эксплуатации, которые не могут быть сведены к единому классовому принципу. Первое направление критики можно назвать критикой интерсоциетального классового редукционизма, второе — критикой интрасоциетального классового редукционизма. Критика интерсоциетального классового редукционизма Отказ Гидденса от классового подхода к типологизации общественно-экономических формаций есть следствие кардинального различия, которое он проводит между собственно классовыми обществами (class societies), т.е. обществами, в которых класс является центральным структурным принципом, и обществами, разделенными на классы (class-divided societies), в которых «классы существуют, однако, классовый анализ не может использоваться в качестве основного инструмента идентификации центральных структурных принципов организации этих обществ» [4, р. 108]. Аргументация Гидденса основывается на анализе двух понятий — «власть» (power) и "господство" (domination). В теории социального структурирования Гидденса власть определяется как «трансформирующая потенция, воплощающаяся в действиях определенных социальных субъектов, направленных на принуждение других социальных субъектов действовать в соответствии с потребностями первых» [9, р. 93]. Власть или трансформирующая потенция определяется конкретными видами ресурсов, используемыми для ее осуществления. Гидденс выделяет два типа ресурсов: аллокативные (allocative) и авторитарные (authoritative). «Аллокативные ресурсы — это материальные средства, включая природную среду и произведенные объекты, обеспечивающие господство человека над природой» [3, р. 373]. Примером аллокативных ресурсов являются материальные средства производства. «Авторитарные ресурсы — это „нематериальные" средства власти, обеспечивающие индивидам управление деятельностью других индивидов, т.е. господство над последними» [3, р. 373]. Примером авторитарных ресурсов являются средства надзора и контроля, сосредоточенные в руках государства. Господство определяется как «структурная асимметрия ресурсов, используемых и реконструируемых в процессе осуществления власти» [1, р. 50]. Таким образом, в концепции Гидденса «господство» (за неимением более подходящего русского эквивалента) является видовым понятием по отношению к родовому понятию «власть». Используя категории «власть» и «господство», Гидденс классифицирует общества по двум принципам: 1) по относительной важности типа ресурсов, используемых для сохранения власти; 2) по степе.ни контроля над этими ресурсами во временном и пространственном планах. Гидденс считает, что лишь в капиталистическом обществе контроль над аллокативными ресурсами имеет первостепенное значение. Что же касается некапиталистических типов общества, то «в основе политической и экономической власти лежат авторитарные ресурсы» [4, р. 108]. Второй принцип классификации типов обществ, используемый Гидденсом, основан на категории «пространственно-временная дистанциация». Суть понятия в том, что контроль над любым ресурсом может быть выражен в терминах его «протяженности» во времени и пространстве. Проще всего эту мысль можно проиллюстрировать на примере аллокативных ресурсов. Так, члены примитивных обществ, основные виды деятельности которых — охота и собирательство, имеют ограниченный контроль над аллокативными 94 ресурсами как с точки зрения времени, так и с точки зрения пространства. Пища добывается на непродолжительный срок, в то время как обмен с жителями отдаленных поселений (в данном случае пространственная протяженность аллокативных ресурсов) очень ограничен. По сравнению с таким типом обществ оседлое земледелие характеризуется большей пространственно-временной дистанциацией. С возникновением промышленного капитализма пространственно-временная дистанциация ресурсов увеличивается до беспрецедентного уровня: производство организовано в глобальных масштабах, а временные рамки использования ресурсов в некоторых случаях расширяются до многих десятилетий. Что касается авторитарных ресурсов, то основой расширения их пространственновременной дистанциации является постоянно увеличивающаяся способность государства к осуществлению надзора за своими подданными, т.е. способность собирать и хранить информацию, осуществляя благодаря этому контроль над различными социальными группами. Основным институциональным «контейнером» для такого увеличения «протяженности» авторитарных ресурсов во времени и пространстве первоначально является город, а затем государство. На основе двух критериев определения типов обществ Гидденс предлагает типологическую таблицу 2 различных общественно-экономических формаций [4, р. 157]. Такая типология существенно отличается от традиционной марксистской типологии общественно-экономических формаций. Основная линия качественных различий в предлагаемой Гидденсом типологии проходит между капиталистическими обществами и всеми некапиталистическими обществами. Лишь при капитализме власть определяется аллокативными ресурсами и, следовательно, только при капитализме разделение общества на классы рассматривается как основной организационный принцип общества. Структурирование классовых отношений Гидденс выделяет два пути структурирования: опосредованный (mediate) рынком как основной структурой генерирования социального господства при капитализме и непосредственный (proximate) — в рамках отдельного предприятия [9, р. 107—109]. В первом случае структурирование классов происходит путем их самовоспроизводства, а также пополнения за счет социальной мобильности членов общества благодаря трем видам пользующихся рыночным спросом атрибутов (market capacity): собственности на средства производства, определенным профессиональным знаниям и умениям и, наконец, способности к физическому труду. Во втором случае источниками структурирования классов являются разделение труда и иерархия власти в рамках производственного предприятия. Разделение труда на предприятии тесно связано с опосредованным рынком структурированием классовых отношений, т.е. дифференцированным распределением возможностей социальной мобильности и удовлетворения материальных и духовных потребностей. Результатом замыкающегося на рынке опосредованного и непосредственного структурирования классовых отношений является разделение современного капиталистического общества на три основных класса: высший (upper), средний (middle) и низший (lower), или класс «трудящихся» (working class). Из концепции Гидденса следует, что в основе классовой дифференциации капиталистического общества лежат рыночные отношения, в которых процесс купли и продажи товаров (включая способность к труду) определяется юридически гарантированными трудовыми контрактами, т.е. в конечном итоге основой капиталистического общества выступают отношения собственности независимо от их более конкретного определения. Одной из модификаций классового подхода в западном марксизме служит тезис о том, что классы определяются не частной собственностью на средства производства, а механизмом (способом) присвоения прибавочного продукта и результатов прибавочного труда (т.е. прибавочной стоимости) [10]. Способ присвоения прибавочной стоимости тесно связан с экономическими и политическими институтами (в терминологии Гидденса — с доступом к аллокативным или авторитарным ресурсам). В докапиталистических обществах механизм присвоения прибавочной стоимости заключается в открытом применении внеэкономического принуждения. В капиталистических обществах классовые отношения опре95 Таблица 2 Типология общественно-экономических формаций Критерии типологии Тип ресурсов, лежащих в основе власти Авторитарные Уровень пространственновременной дистанциации Низкий Аллокативные Доклассовые общества Средний Общества, разделенные на классы Высокий Социалистические. Капиталистические деляются юридическими гарантиями трудовых контрактов и контролем предпринимателей над процессом производства. И в том, и в другом случаях механизм извлечения прибавочной собственности определяет характер классовых отношений. Согласно Гидденсу, феодальные эксплуатирующие классы (можно добавить: господствующий класс партийногосударственной бюрократии при социализме) являются классами не столько благодаря отношениям собственности, сколько благодаря вторичному эффекту действия механизма перераспределения феодальной (социалистической) авторитарной власти. Таким образом, позиция Гидденса по отношению к некапиталистическим обществам приближается к взглядам тех западных марксистов, которые определяют класс с точки зрения механизмов присвоения прибавочного продукта, а не с точки зрения частной собственности на средства производства. В этой связи возникает естественный вопрос о том, что лежит в основе механизма присвоения прибавочного продукта. С нашей точки зрения, именно определенные отношения собственности в обществе формируют конкретные механизмы присвоения прибавочного продукта, точно так же, как конкретные отношения собственности структурируют доступ определенных социальных групп к авторитарным и аллокативным ресурсам. Концепция же Гидденса сводится к тому, что вариации в природе отношений собственности объясняют вариации в относительной важности контроля либо над аллокативными, либо над авторитарными ресурсами. Таким образом, интерпретация Гидденсом классовых отношений в обществе, в определенном смысле приближается к тезису марксизма об определяющей роли отношений собственности для характера социальной стратификации. Критика интрасоциетального классового редукционизма По мнению Гидденса, исторический материализм — это классовый редукционизм не только в трактовке коренных различий между общественно-экономическими формациями, но и в трактовке различных форм господства в отдельно взятом обществе. Наряду с классовой эксплуатацией существуют три вида эксплуататорских отношений, которые до конца не объясняются, хотя и затрагиваются теорией классовой борьбы в общем и теорией прибавочной стоимости в частности. Это: а) эксплуататорские отношения между государствами, во многом формирующиеся военным господством; б) эксплуататорские отношения между этническими группами; в) эксплуататорские отношения между мужчинами и женщинами (эксплуатация по половому признаку). «Ни один из этих видов эксплуатации не может быть сведен к исключительно классовому уровню» [4, р. 242]. Как подчеркивает Гидденс, традиционный марксизм пытается объяснить существование различных форм господства (эксплуатации) как проявления классового господства. По мнению Гидденса, редукционистская интерпретация марксизма неприемлема, следовательно, неприемлемы и попытки общей характеристики отдельного общества исключительно с точки зрения классовых отношений или способа производства, поскольку межгосударственные, этнические и дискриминирующие по половому признаку отношения в отдельном обществе имеют источники вариации, независимые от классовой структуры. 96 В отличие от Гидденса, считающего, что классовые отношения лишь «способствуют» анализу дискриминации по половому или национальному признакам, мы полагаем более обоснованной точку зрения, согласно которой классовые отношения представляют собой базовые структурные параметры, в чьих рамках развиваются другие формы социальных отношений. Несмотря на то, что ряд их не сводится к классовым отношениям, последние лежат в основе структурирования сознания членов общества. Это вовсе не значит, что индивиды непременно являются «классово сознательными» в том смысле, что они глубоко осознают свое классовое положение и свои классовые интересы. Но это означает, что общественное сознание индивидов формируется классовыми отношениями более последовательно и основательно, чем другими формами социальных отношений. Определяющая роль классовых отношений объясняется тем, что они отличаются внутренней логикой развития, генерирующей систематическую тенденцию трансформаций классовой структуры общества. Подобная тенденция обусловлена непосредственной связью классовых отношений и классовой борьбы с развитием производительных сил и производственных отношений. Никакая другая система социальных отношений не характеризуется такими глубокими противоречиями и, следовательно, не является столь же динамичной. В основе противоречия лежат отношения собственности независимо от того, какие формы они могут принимать. Если взять, к примеру, интерэтнические столкновения последних лет в бывшем СССР, то внимательный анализ конкретных данных покажет, что в их основе в первую очередь лежат социально-экономические и политические проблемы того или иного региона. Развивая эту мысль в терминах Гидденса, можно добавить, что именно специфика использования партийно-государственным аппаратом аллокативных и авторитарных ресурсов целых регионов привела к кровавым конфронтациям. Социальный эволюционизм и марксистская теория На протяжении всей работы «Современная критика исторического материализма» Гидденс опровергает любые формы эволюционной ориентации в социальной теории. Вместо эволюционной схемы развития общества Гидденс предлагает собственную теорию социальных изменений, основными категориями которой являются «эпизодические переходы» (episodic transitions), «пространственно-временные пересечения» (time-space edges) и «контингентное историческое развитие» (contingent historical development). «Эпизоды» в терминологии Гидденса означают «процессы социальных изменений, имеющие определенные направления и формы, в ходе которых происходят структурные трансформации» [4, р. 23]. Суть понятия «эпизодический переход» в том, что история развития человеческого общества не имеет единой динамики или направления социальных изменений. Направленность и динамика социальных изменений специфичны для каждого конкретного эпизода, для каждой конкретно-исторической формы социального перехода. «Пространственно-временные пересечения» определяются Гидденсом как «одновременное существование типов обществ, находящихся в процессе эпизодических переходов» [4, р. 23]. Что касается эволюционных ориентаций, то Гидденс не принимает идею о том, будто человеческое общество в исторической перспективе проходит ряд последовательных стадий. С точки зрения Гидденса, социальные изменения — это всегда процесс сосуществования и взаимопроникновения различных типов общества. Наконец, в качестве общей характеристики исторического развития обществ Гидденс выдвигает теорию радикальных контингентных факторов. «Не существует „неизбежных тенденций" социального развития, которые либо ускоряются, либо замедляются конкретно-историческими процессами. Каждая модель социальной организации и изменений состоит из контингентных предвиденных и непредвиденных результатов» [5, р. 235]. Таким образом, Гидденс рассматривает социальные изменения не как эволюционно-последовательную серию этапов в развитии человеческого общества, а как ряд прерывающихся, контингентно обусловленных, взаимопроникающих переходов, которые не имеют единой модели или логики развития. Гидденс выступает с критикой телеологической направленности теорий социальной эволюции (включая марксизм, предлагающий достижение «светлого» будущего в виде 4 Социологические исследования, N 5 97 коммунистического общества), а также в более широком смысле, теорий, утверждающих, что общество неуклонно движется к некоей конечной стадии максимальной адаптации к окружающей среде. И его точка зрения не нова, так как еще К. Поппер в «Нищете историцизма» отвергал социальный телеологизм на том основании, что историческое развитие зависит главным образом от роста знаний, который непредсказуем [11]. Однако возражения Гидденса против телеологических теорий истории правильнее рассматривать как возражения против социальных моделей «органического роста», а не эволюционных моделей вообще. Различие между моделями органического роста и эволюционного развития отчетливо прослеживается в биологии. Модель органического роста определенного организма с момента рождения до момента гибели вполне обоснованна и эмпирически верифицируема благодаря генетической структуре организма, программирующей такое развитие с самого начала. В противоположность модели органического роста дарвиновская модель биологической эволюции не постулирует конечного состояния, достигаемого прохождением организмом запрограммированной серии этапов. У одноклеточных организмов отсутствует имманентная необходимость эволюционировать до достижения ими этапа Homo sapiens. Эволюционная теория представляет собой ретроспективное объяснение происшедших переходов и изменений. Гидденс совершенно справедливо критикует социальные теории, рассматривающие направления развития общества по аналогии с органическим ростом организмов из зародышевого состояния до состояния зрелости, поскольку такие теории вряд ли можно квалифицировать как научно обоснованные, т.е. эмпирически верифицируемые. Однако он не учитывает, что социальная теория может быть эволюционной и в то же время не телеологичной. В этой связи актуальны критерии квалификации социальной теории как эволюционной, предлагаемые Эриком Райтом [12, р. 26]. По мнению Райта, социальную теорию можно считать эволюционной при условии, что она удовлетворяет трем требованиям: 1. Теория должна включать в себя типологию социальных форм, отражающую определенную направленность развития. 2. Типологические формы общества должны быть упорядочены таким образом, чтобы вероятность социально-экономической формации оставаться на определенном уровне развития была большей, чем вероятность ее регресса. Другими словами, типология должна быть относительно «регрессивностойкой». 3. Логически упорядоченная «регрессивностойкая» типология должна характеризоваться вероятностью движения социальных форм от одного уровня к следующему, более высокому. Степень данной вероятности не обязательно должна быть больше, чем степень вероятности регресса. Главное в том, чтобы по достижении определенного более высокого уровня у социальной формы была большая вероятность остаться на достигнутом уровне, чем вероятность регрессировать. Из типологических требований Райта не следует, что все общества обязательно эволюционируют. При определенных исторических обстоятельствах не исключены их стагнация и деградирование. Исторический опыт показывает, что для большинства обществ долгосрочные периоды стабильности более вероятны, чем периоды потрясений. Единственное, что непреложно вытекает из требований к эволюционным социальным теориям, это то, что в долгосрочной временной перспективе некоторые общества имеют тенденцию развиваться в некотором направлении. Наконец, данные требования не предполагают построения всеобщей метатеории развития общества, утверждающей наличие обязательного универсального пути движения от одной социально-экономической формации к другой: механизмы и направления движения смежных форм в эволюционной цепи могут быть различными. Таким образом, эволюционная теория должна в общих чертах описывать процесс развития общества, указывая на то, какие формы развития вероятнее всего были, есть или могут быть стабильными, воспроизводимыми или невоспроизводимыми. Но она не призвана постулировать единый универсальный механизм перехода от одной формы к другой. С нашей точки зрения, исторический материализм удовлетворяет критериям социального эволюционизма Эрика Райта, т.е. он действительно представляет собой эволюционную социально-историческую теорию. Для обоснования подобного утверждения достаточно 98 показать, почему развитие производительных сил является относительно «регрессостойким». Для этого можно найти ряд аргументов. Во-первых, в известных нам обществах отсутствуют социальные группы, коренными интересами которых является снижение эффективности производства. Действия людей могут иметь непредвиденные последствия в виде снижающейся эффективности производства, или же производительность труда может снижаться в результате контингентных факторов (стремления рабочих предприятия таким образом улучшить свое экономическое положение, заинтересованности определенных социальных групп или государств в разрешении конфликтов военными средствами, приводящими к разрушению производительных сил и т.п.), однако ни одно известное общество не заинтересовано в снижении эффективности производства ради снижения эффективности производства как такового, т.е. по достижении определенного уровня производства в обществе в целом, как правило, отсутствуют организованные социальные группы, ставящие целью снижение этого уровня. Во-вторых, ключевым аспектом развития производительных сил является развитие знаний в области промышленных технологий, а не физическое наличие промышленной техники как таковой, хотя то и другое взаимосвязано. Как утверждает Дж. Коэн [13, р. 41], если обществу удается сохранить накопленные технологические знания, оно в состоянии восстановить утраченные средства производства, даже если те были разрушены. Если же такие знания утрачены, то даже сохранившиеся в рабочем состоянии средства производства становятся бесполезными. Знания имеют «регрессостойкий» характер. В-третьих, как утверждают Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» [14, с. 27], достигнутый уровень развития производительных сил порождает у людей новые потребности, удовлетворение которых предполагает, по меньшей мере, сохранение достигнутого уровня производства. А это означает, что помимо отсутствия социальных групп, заинтересованных в снижении, должны существовать социальные группы, заинтересованные в его сохранении. В-четвертых, в тех случаях, когда повышение производительности труда приводит к снижению доли тяжелого или неприятного труда для непосредственных производителей (а это очень значительная часть общества), они, как правило, заинтересованы в, развитии производительных сил. У непосредственных производителей может и не быть особой заинтересованности в увеличении прибавочного продукта, однако у них есть заинтересованность в сокращении доли тяжелого труда. Другими словами, слабый импульс к технологическим инновациям не обязательно порождается «трансисторической тягой» к увеличению прибавочного продукта или к сокращению его нехватки с точки зрения потребления; он может порождаться желанием сократить долю тяжелого или опасного труда [13, р. 302—307]. Из вышесказанного следует, что производительные силы имеют по меньшей мере слабую тенденцию (импульс) развиваться, что создает динамичную асимметрию между ними и производственными отношениями. В конечном итоге производительные силы достигают предела, делающего невозможным их дальнейшее развитие без преобразования производственных отношений. Когда же они становятся оковами производительных сил, происходит неизбежный переход от одной социально-экономической формации к другой. Марксистская позиция предполагает, что социальные субъекты, заинтересованные в таком переходе, обладают реальным потенциалом осуществления качественных изменений в производственных отношениях. Но, как показывает исторический опыт, марксизм не содержит адекватной теории реализации классового потенциала (за исключением функционалистских утверждений), и это является одним из его слабых мест. Ведь для качественного преобразования производственных отношений требуется высокий уровень понимания их функционирования, каковым рабочий класс в своей массе не обладает, как не обладает он достаточным уровнем политического и морального сознания, позволяющим избежать массовых репрессий. В качестве иллюстративного отступления попытаемся ответить на вопрос, почему при известных формах социализма эффективность производства имеет тенденцию задерживаться на одном уровне или снижаться, как это происходит в настоящее время в бывших республиках СССР. Пользуясь терминологией Гидденса, можно сказать, что контингентным обстоятельством снижения эффективности производства при тоталитарном социализме 99 является то, что в результате революции к власти приходит социальный класс (партийногосударственная бюрократия) в общей массе с низким уровнем образования, класс, способный удовлетворять свои потребности не путем рационального использования аллокативных ресурсов или интеллектуальной собственности, а путем применения авторитарных средств управления обществом, характерных для некапиталистических типов общества. В результате на достаточно продолжительном (с точки зрения жизни отдельного человека) историческом отрезке времени развитие производительных сил сдерживается фактически феодальной формой производственных отношений (или способом присвоения прибавочной стоимости), при которой основная масса непосредственных производителей материальных и культурных благ вынуждена довольствоваться лишь выделяемой для них частью общественного продукта. Тоталитарный контроль и надзор государства за процессом производства и всеми сферами социальных отношений, как показывает опыт бывшего Советского Союза, способен привести к дезинтеграции всей системы. Итак, исторический материализм — это эволюционная теория. Но не является ли эволюционной социально-историческая теория самого Гидденса? Гидденс отвергает эволюционизм, считая что и механизм, и динамика перехода от одной социальной формы к другой специфичны. Вместе с тем, свою типологию общественно-экономических формаций он строит исходя из критериев типа ресурсов и степени пространственно-временной дистанциации. Мы считаем, что в обществе обычно отсутствуют организованные группы, коренным образом заинтересованные в снижении пространственно-временной дистанциации авторитарных и аллокативных ресурсов в долгосрочной перспективе. Конечно, можно возразить, что, к примеру, территориальной централизации (а это один из аспектов расширения авторитарной пространственно-временной дистанциации) часто противодействуют группы и общности, попадающие под контроль центральных органов власти. Однако такое противодействие является своего рода «авторитарным луддизмом», и суть его не столько в неприятии самого факта расширяющейся дистанциации, сколько в противодействии неравному (или несправедливому) распределению доступа к авторитарным ресурсам. Современный пример противодействия авторитарной пространственно-временной дистанциации — интерэтническая и националистическая борьба в различных частях бывшего СССР. Несомненно, что стремление к расширению пространственно-временной дистанциации в обществе находит выражение в различных формах конфликтов и соперничества, но это отнюдь не означает, что противоборствующие стороны противостоят пространственновременной дистанциации как универсальному злу. Борьба, как правило, ведется за перераспределение контроля над источниками экономической и политической власти. В капиталистических обществах более высокая степень пространственно-временной дистанциации в основном достигается путем экономической конкурентной борьбы различных фирм (в более широком контексте — классов) за установление контроля главным образом над аллокативными ресурсами. В некапиталистических обществах ведется классовая борьба за контроль главным образом над авторитарными ресурсами путем военного и территориального соперничества. Пользуясь терминологией Гидденса, можно сказать, что характер процессов расширения дистанциации определяется тем, какой тип ресурсов составляет основу власти в данном обществе и, соответственно, тем, какой аспект дистанциации лежит в основе социальных конфликтов. Поскольку между социальными конфликтами, властью, ресурсами и дистанциацией существуют трудноразделимые связи, то можно, как нам кажется, обоснованно предположить, что существует общеисторическая тенденция к расширению пространственно-временной дистанциации. Следовательно, социально-историческую теорию самого Гидденса можно рассматривать как вариант теории социальной эволюции. Общие выводы Критика Гидденсом исторического материализма представляет собой серьезную полемику с традиционным марксизмом. Однако анализ работ Гидденса показывает, что расхождения между социологической концепцией английского социолога и основными положениями марксизма кажутся непримиримыми лишь на первый взгляд. 100 С нашей точки зрения, в своей критике функционализма Гидденс слишком категоричен, поскольку вряд ли можно целиком отказаться от функционалистическй ориентации в анализе социальных явлений. Признается это или нет, она традиционно является одной из парадигм мышления во всех отраслях знаний. Нет оснований отказываться от функциональных аргументов как части постановки проблемы, описания и объяснения социальных процессов и явлений, хотя совершенно очевидно, что подлинной социальной науке необходимо отказаться от вульгарных, упрощенческих, механистически-функционалистских вариантов так называемого научного анализа социальных процессов. Не существует непримиримых противоречий между положениями марксизма о значении классовой структуры общества и классовой борьбы, о роли государства, идеологии и т.д. и методологической установкой Гидденса на социальную осведомленность действующих индивидов, «дуализм социальной структуры», анализ социальных действий с точки зрения неосознаваемых условий и непредвиденных последствий этих действий. В создании типологии общественно-экономических формаций Гидденс отвергает классовый и экономический редукционизм, и с этим приходится соглашаться, опять-таки подразумевая вульгарное, упрощенческое объяснение всех социальных противоречий с точки зрения классовой борьбы, порождаемой конкретным способом производства. Вместе с тем, ретроспективный анализ различных общественно-экономических формаций показывает, что основной движущей силой их изменений является именно классовая борьба (это установленный исторический факт), что наряду с другими социальными противоречиями классовые противоречия наиболее глубоки, широкоохватывающи и динамичны, так как в конечном итоге они определяются различными отношениями собственности. Что касается критики эволюционизма, концепция Гидденса также не является полярной противоположностью марксизма. Как мы пытались показать, социально-историческая теория самого Гидденса является вариантом теории социальной эволюции, имплицитно содержащим идею о существовании общеисторической тенденции к расширению пространственно-временной дистанциации. Главное отличие социально-исторической концепции Гидденса от традиционного марксизма заключается в ее положении о дуализме власти, источником которого является идея автономной логики контроля над аллокативными и авторитарными ресурсами. Это приводит Гидденса к выводу о невозможности создания общей теории исторического развития общества (типа исторического материализма) и, соответственно, к отрицанию общих принципов исторического развития общества. Однако это не означает, что принципы типологизации общественно-экономических формаций, предлагаемые Гидденсом, не могут быть использованы для анализа социальной структуры различных типов общества. Так, доступ социальных групп в советском обществе к авторитарным и аллокативным ресурсам — это эмпирически верифицируемый критерий определения социальной структуры общества тоталитарного типа, позволяющий сделать вывод, что его институты приближаются по своему характеру к институтам феодального типа. Суть перестройки такой системы состоит в радикальном смещении акцентов с авторитарных на аллокативные ресурсы и предполагает коренную ломку классовой структуры. Но этому, как можно предвидеть, будут противостоять, с одной стороны, класс партийно-государственной бюрократии, обеспечивший себе относительно высокий уровень материального благосостояния за счет доступа к авторитарным ресурсам, а с другой — малоимущие классы, для которых ломка старых социальных структур означает еще большее снижение жизненного уровня. Опыт иных государств свидетельствует, что разрешение данного противоречия — продолжительный и болезненный процесс. ЛИТЕРАТУРА 1. Зборовский Г.Е. Учебники по социологии — у них и у нас // Социол. исслед. 1991. N 2. 2. Giddens A. Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 3. Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press, 1984. 4. Giddens A. A Contemporary Critique of Historical Materialism. V . I . Power, Property and the State. London and Basingstoke: Macmillan Press, 1981. 101 5. Giddens A. The Nation-State and Violence. V. 2. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Cambridge: Polity'Press, 1985. 6. Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. 7. Social theory and modern societies: Anthony Giddens and his critics. Ed. by David Held and John B. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 8 . Kaplan Abraham. The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science. San Francisco: Chandler, 1964. 9. Giddens A. The Class Structure of the Alvanced Societies. London: Hutchinson, 1973. 10. Wright E.O. Classes. London: Verso Editions, 1985. 11. Popper R.Karl. The Poverty of Historicism. Boston: The Beacon Press, 1957. 12. Wright E.O. Giddens's Critique of Marxism // New Left Review. March-April, 1983. N 138. 13. Cohen G.A. Karl Marx's Theory of History: A Defense. Princeton: Princeton University Press, 1978. 14. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. Книжная полка социолога Актуальные вопросы теории и практики в социологии. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции аспирантов-социологов «Социологические исследованиа: теоретические и практические проблемы» (Москва, май 1991)/АН СССР. Ин-т социологии. М., 1991. 109 с. АЛИЕВ Б. Коллектив и личность: воспитательный потенциал трудового коллектива. Ташкент: Узбекистон, 1991. 176 с. АНДЕРСОН П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического материализма / Пер. с англ. М.: Интер-Версо, 1991. 268 с. Антиинфляционная политика: опыт стран Восточной Европы, КНР и СРВ. М.: Наука, 1991. 135 с. АТАМУРАТОВ С. Национальное самосознание и интернациональное воспитание. Ташкент: Узбекистон, 191. 124 с. БАРАНОВ Г.С. Понятие и образ а структуре социальной теории. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. 173 с. БУЛГАКОВ С.Н. Христианский социализм: споры о судьбах России. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 349 с. ГАДАМ ЕР Г.Г. Актуальность прекрасного/ Пер. с нем. М.: Искусство, 1991. 367 с. (История эстетики в памятниках и документах) ГОЛАНД Ю. Кризисы, разрушившие нэп. М.: МНИИПУ, 1991. 95 с. Городская цивилизация: методология, теория, практика. Труды конференции /ВНИИ системных исследований. М., 1991. 91 с. ГУПАЛОВ В.К. Управление рабочим временем на предприятии. М.: Финансы и статистика, 1991. 200 с. ДРЕЙЕР O.K., ЛОСЬ Б.В., ЛОСЬ В.А. Глобальные проблемы и «третий мир»: общемировые и региональные процессы развития. М.: Наука, 1991. 288 с. ЕФИМОВ И. Метаполитика: наш выбор и история. СПб.: Лениздат, 1991. 224 с. ИЛЬЕНКОВ Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. 464 с. (Мыслители XX в.) Интеллигенция и перестройка / АН СССР. Ин-т социологии. М., 1991. 182 с. Историко-философский ежегодник'91. М.: Наука, 1991. 375 с. Исторические уроки деформации крестьянской жизни в СССР. Информационные материалы Всероссийского общества социологов и демографов. Вып. 4 / АН СССР. Ин-т социологии. М., 1991. 72 с. КАЗАКОВ Ю.Н.. МОВЧАН Б.С. Развитие социальной инфраструктуры экономических районов / АН СССР. Дальневост. отд-ние. М.: Наука, 1991. 141 с. КОРОЛЬКОВ А.А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. 199 с. КОСОВ Ю.В. В поисках стратегии выживания: анализ концепций глобального развития. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. 121 с. 102