Социолог и психолог в библиотеке

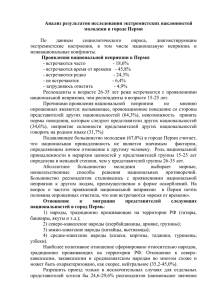

advertisement