ОЧЕРК II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – ЦЕНТР РЕВОЛЮЦИИ И

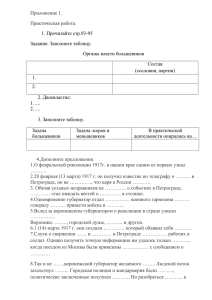

advertisement