ка расса - Art. Lebedev Studio

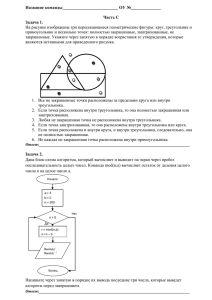

реклама