24. Александр Уралов (Авторханов А.) Убийство чечено

реклама

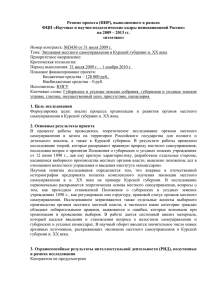

Научно-теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований» Выпуск 11 - 2011 г. 24. Александр Уралов (Авторханов А.) Убийство чечено-ингушского народа. Народоубийство в СССР. М.: Вся Москва, 1991. С. 47. 25. Объединяет правда: Круглый стол «Грозненского рабочего» // Грозненский рабочий. 1989. 28 янв. 26. История Чечни с древнейших времен... Т. 2. С. 458. 27. Живая память: о жертвах сталинских репрессий. Грозный: Книга, 1991. С. 7. 28. Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. Указ. соч. С. 726. УДК 947.081/.083 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ РУБЕЖА ХIХ–ХХ ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ) И. В. Максимова THE ORGANIZATION OF LEISURE OF THE POPULATION IN THE RUSSIAN PROVINCE AT THE TURN OF THE ХIХ–ХХ CENTURIES (DESCRIBING PROVINCIAL TOWNS OF THE SARATOV PROVINCE) I. V. Maksimova Статья посвящена актуальной проблеме региональной истории – организации досуга населения в провинциальном городе конца ХIХ – начала ХХ века. На материалах уездных городов Саратовской губернии автор раскрывает факторы, влияющие на выбор способов проведения свободного времени, выделяет основные формы досугового времяпрепровождения, как традиционные, так и новые, в эпоху модернизации. The article is about the actual problem of regional history – the organization of leisure of the population in a provincial town at the end of the ХIХ – the beginning of the ХХ centuries. The factors influencing the choice of forms of free time are based on materials of provincial towns of the Saratov province. The author allocates two basic forms of leading pastime: traditional, and new in the era of modernization. Ключевые слова: провинциальный город, модернизация, городское население, досуг, инфраструктура отдыха и развлечений. Кeywords: provincial town, modernization, urban population, leisure, infrastructure of rest and entertainments. На современном этапе развития наблюдается всплеск интереса – как общественного, так и научного – к различным аспектам провинциальной культуры. Одновременно досуговая сфера как составная часть культуры повседневности все чаще обращает на себя внимание исследователей [1]. 24 Научно-теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований» Выпуск 11 - 2011 г. Досуг, образуя сферу свободного, нерегламентированного поведения человека, является результатом его волеизъявления и основой для самовыражения. Неудивительно, что именно в досуговой сфере наиболее ярко отражены стремления и чаяния людей разных эпох. При этом выбор форм проведения свободного времени каждого конкретного индивида зависит от совокупности факторов, в частности от пола, возраста, социального статуса, рода занятий, материального положения, образовательного уровня человека. Огромная роль принадлежит окружению и культивируемым в той или иной социальной среде традициям, духовным ценностям, стереотипам поведения. Выбор индивида напрямую связан с тем, насколько развита инфраструктура отдыха и развлечений в населенном пункте. Считается, что «логос» провинции, ее самосознание творит город. Он выступает местом сосредоточения различных направлений в культуре, как исконных, традиционных для данной местности, так и пришедших извне, в первую очередь из столичных центров – Петербурга и Москвы. В уездном, а тем более в губернском городе, по сравнению с сельской местностью, неоднородность населения почти всегда была выше, а возможности шире, соответственно организация досуга отличалась большим разнообразием. На рубеже ХIХ–ХХ веков под воздействием процессов модернизации в городской среде происходили кардинальные изменения. Новые веяния в развитии русского города определялись в рамках начавшегося перехода от традиционной городской культуры доиндустриального общества к городской культуре индустриального типа. Неизбежным следствием повышения образовательного и культурного уровня городского населения, а также ускоренной технизации быта стало как расширение круга потребителей различных форм досуга, так и появление новых форм досугового времяпрепровождения. В пореформенной России главным показателем социального статуса человека по-прежнему являлась его сословная принадлежность. Она изначально определяла поведение индивида как в рабочее, так и в свободное от работы время. Любопытно, что в среде предпринимателей и рабочих, а тем более дворянства, разрыв с архаичными нормами патриархального уклада был более заметен, чем, например, в мещанской среде. Данные категории населения в большей степени оказались подвержены влиянию новой светской, буржуазной культуры и тому спектру возможных развлечений, которые она с собой несла. Мещанство, тесно связанное с крестьянством, по-прежнему выступало главным носителем архаичного мировоззрения и традиционной народной культуры. Анализ изученного материала позволил выявить зависимость между административным статусом города и уровнем его торгово-промышленного и культурного развития. Чем крупнее и богаче был город, тем более развитой являлась инфраструктура отдыха и развлечений, тем больше возможностей открывалось перед населением в выборе форм проведения свободного времени. Положение культурного лидера Нижневолжского региона по праву занимал губернский город Саратов, признанный «столицей Поволжья» и одним из эталонов «столичного» образа жизни [2]. По общему уровню развития и численности населения среди уездных городов губернии начала ХХ века выделялись Царицын, Вольск, Балашов. В плане городского благоустройства, оснащенности учебными заведениями следует 25 Научно-теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований» Выпуск 11 - 2011 г. отметить относительно малочисленный город Аткарск. Подобное «отрадное» положение дел современники связывали с заслугами городского головы, дворянина Ф. Н. Павлюкова [3]. Для социокультурной жизни уездных городов Саратовской губернии было характерно явление сезонности, имевшее двоякое значение. С одной стороны, с открытием сезона навигации активизировалась торгово-промышленная деятельность и города приобретали максимально оживленный вид. Источники фиксируют стабильный рост численности населения в летний период. В города на заработки устремлялся разного рода «оголтелый люд» с незатейливыми интересами и часто сомнительным происхождением. Так, население Царицына в летнее время удваивалось, возрастая с 40 тысяч до 80 тыс. душ обоего пола. По мнению С. Щеглова, для чернорабочих, как мужчин, так и женщин, исключительное развлечение в праздничные дни составляло пьянство, часто сопровождаемое драками [4]. С другой стороны, в весенне-летний период, в условиях повышенной занятости подавляющей массы населения, количество свободного от работы времени было ограниченно и расходовалось на удовлетворение первичных потребностей в отдыхе и развлечениях («хлеба и зрелищ»). С наступлением холодов возросший лимит свободного времени позволял горожанам уделять больше внимания вопросам собственного просвещения, интеллектуальному и нравственному развитию, что учитывалось организаторами народных чтений, благотворительных спектаклей, концертов, вечеров. Традиционная культура времяпрепровождений, связанная с народными развлечениями, патриархальным бытом, городским фольклором, по-прежнему пользовалась неизменной популярностью у горожан. Гуляния на свежем воздухе, походы в гости, конские бега, кулачные бои, катание на лодках, на коньках, песни и танцы, игры в среде молодежи, посещение трактирных заведений и прочее составляли спектр возможных развлечений самых широких слоев населения. Динамичные изменения, охватившие Российскую империю в пореформенное время, не могли не оказать влияния на городской фольклор. Постепенно на смену традиционной «долгой» песне пришла короткая песня – частушка, в бедном по содержанию мотиве которой современники усматривали свидетельство упадка народного творчества. Разбойничья песня, некогда прославившая Волгу и понизовую вольницу, уступила место короткой хулиганской песне рабочих окраин. Часто по берегам Волги среди чернорабочих и судовых матросов наблюдалась следующая картина: «В праздники можно видеть массу лодок, взятых у местных рыбаков или же нанятых у них за деньги, с катающимися молодыми парнями, изредка между ними попадаются и девушки. С каждой лодки несутся звуки гармоники, бубна и пения» [5]. Эпоха модернизации с неизбежностью ставила перед экономической и интеллектуальной верхушкой общества вопрос рациональной организации досуга населения. По мере развития городов возрастало число новых досуговых центров, таких как театры, кинематограф, публичные библиотеки, чайные-читальни, народные дома, всесословные клубы, музеи и др. Организаторами досуга горожан могли выступать как многочисленные городские и общественные объединения, так и частные лица. Популярными центрами досуга высших слоев являлись общественные 26 Научно-теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований» Выпуск 11 - 2011 г. собрания, которые работали по принципу закрытых клубов и были в каждом уездном городе Саратовской губернии. Так, Общественное собрание г. Царицына было основано в 1870 году и объединяло городское «высшее общество»: богатых купцов, промышленников, дворян, интеллигенцию. Согласно проекту устава, царицынское общественное собрание утверждалось «...для удовлетворения настоятельно проявляющейся с развитием города, развитием его торгового значения и увеличением населения, потребности городских обывателей собираться для отдохновения от занятий и приятного препровождения времени». Оно могло устраивать для своих членов и их гостей «общественные удовольствия и развлечения, как то: обыкновенные, танцевальные, музыкальные и литературные вечера, балы, концерты, маскарады и дозволенные законом игры» [6]. При формальной открытости доступ в общественные собрания был ограничен, главным образом ежегодным членским взносом в размере 10–15 рублей. Тем не менее общественные собрания играли заметную роль в социокультурной жизни городов губернии. Действуя в рамках закона с учетом уставных документов, они заботились об организации досуга своих членов, способствуя общему повышению образовательного и культурного уровня горожан. Всплеск общественной активности в городах сопровождался постоянным увеличением числа общественных самодеятельных организаций граждан. Большинство обществ возникали как результат инициативы снизу, декларируя, по крайней мере в уставах, принципы всесословности и открытости для широких слоев населения, а также принципы демократизма и гласности в решении вопросов внутренней жизни. Общества и кружки, клубная жизнь занимали досуг образованных и имущих слоев, учащейся молодежи, части квалифицированных ремесленников и рабочих. Подробная информация о целях, составе и деятельности различных общественных объединений содержится в ежегодных отчетах обществ, предоставляемых в Саратовское губернское правление [7]. В начале ХХ века театр и кинематограф завоевывали все большее признание горожан, хотя проблемы общедоступности и качества преподносимых «художеств» по-прежнему стояли достаточно остро. По мере изменения ценовой политики на билеты расширялся контингент посетителей театральных постановок и киносеансов, искусство становилось более доступным для широких слоев населения. К концу ХIХ века в быту провинциального театра распространился термин «дешевка», обозначавший общедоступный спектакль по сниженным ценам. В газетной заметке из жизни г. Петровска содержится любопытная информация о деятельности труппы А. Д. Фейн-Сокольского по устройству общедоступных спектаклей два раза в неделю с платой от 7 до 50 копеек. Как отмечал обозреватель, «теперь такие спектакли вошли уже в обычай», хотя первые попытки в виду незатейливого репертуара (фарсы, водевили) и лишь частично сниженных цен провалились, не выдержав конкуренции синематографа [8]. При активном участии общественности в ряде уездных городов Саратовской губернии открывались разнообразные по профилю музеи. Так, в 1914 году по инициативе Общества содействия внешкольному образованию открылся Царицынский городской музей. А в конце 1916 года в Царицыне начал работать «… самый большой в России научный эмбриологический, хирургический, акушерский и 27 Научно-теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований» Выпуск 11 - 2011 г. исторический МУЗЕЙ–ПАНОПТИКУМ». По-крайней мере именно так с завидной регулярностью его презентовали на страницах местных изданий [9]. С ростом общей грамотности горожан значимым фактом жизни населения становилась книжная культура. Центрами ее сосредоточения выступали публичные библиотеки и читальни, численность которых по мере развития городов возрастала. Информация о деятельности первых библиотек и читален по городам губернии содержится в рапортах уездных исправников за 1884 год, анализ данных которых позволил прийти к следующим выводам. Часто публичные библиотеки открывались при городских и уездных земских управах, как, например, в Аткарске. Значительную роль в становлении библиотечного дела сыграла общественная инициатива. Так, публичная библиотека в городе Кузнецке, носящая название «Кузнецкой общественной библиотеки», была основана на пожертвования частных лиц и на суммы, вырученные любительскими спектаклями [10]. На рубеже веков быстрое распространение и развитие получали народные дома – общедоступные негосударственные просветительские учреждения клубного типа, часто объединявшие библиотеки-читальни, общественные чайные и залы для спектаклей, лекций. В отличие от сословно-профессиональных клубов, которые, несмотря на некоторые демократические тенденции в своей деятельности, продолжали сохранять замкнуто-корпоративный характер, народные дома изначально были ориентированы на самые низшие слои российского общества. Их контингент состоял преимущественно из мастеровых, ремесленников, рабочих. Народные дома возникали по общественной и частной инициативе практически повсеместно. Часть из них основывалась попечительствами о народной трезвости в целях борьбы с пьянством и предоставления народу возможности проводить свободное время вне питейных заведений. Таков был Балашовский народный дом. Как свидетельствуют архивные данные, значительное место в деятельности учреждения отводилось устройству кинематографических сеансов, а именно пять вечеров в неделю. Сеансы (не более двух) должны были начинаться не ранее 5 часов вечера, а оканчиваться к 9 вечера. По желанию Балашовского комитета попечительства о народной трезвости оставшиеся два вечера в неделю, помимо кинематографа, отводились на устройство спектаклей, концертов, лекций, танцевальных вечеров и т. п. Один праздничный день в течение месяца передавался в распоряжение какого-либо благотворительного мероприятия [11]. Численность народных домов была невелика, как правило, по одному на город, что снижало доступность этих очагов культуры для широких слоев населения. В полном соответствии с сезонным характером городской жизни, деятельность народных домов в летнее время затухала. Благоустройство и эффективность работы некоторых из них вызывали сомнения; так, в газетной заметке констатируется крайне «запущенное» состояние Кузнецкого народного дома – своего рода «гордости» и визитной карточки города [12]. Таким образом, при сохранении сословного характера культуры в пореформенное время активно развернулись процессы демократизации всех сторон жизни. Инфраструктура отдыха и развлечений в крупных торгово-промышленных центрах, таких, как Саратов, Царицын, Вольск, открывала перед населением 28 Научно-теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований» Выпуск 11 - 2011 г. больше возможностей в выборе форм проведения свободного времени. Структура досуга горожан претерпевала знаковые изменения, коснувшиеся в первую очередь общественных форм проведения свободного времени, роль которых постепенно возрастала. Среди горожан были популярны мероприятия зрелищного характера, различные виды активного и пассивного отдыха. Досуг городского населения дифференцировался: у простонародья продолжали доминировать традиционные формы, у остальных – новые. Численность новых досуговых центров, таких, как театры, кинематограф, публичные библиотеки, чайные-читальни, народные дома, всесословные клубы, музеи, по мере развития городов увеличивалась. Одновременно расширялся контингент посетителей различных форм досугового времяпрепровождения, требования общедоступности приобретали практически повсеместный характер. ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Зорин А. Н. и др. Очерки городского быта дореволюционного Поволжья. Ульяновск, 2000. С. 231–293; Бухарова Ю. А. Социокультурный облик уездных городов Саратовской губернии в конце ХIХ – начале ХХ в.: дис. … канд. ист. наук. Волгоград, 2006; Гончарова О. В. Повседневная жизнь провинциального российского города на рубеже ХIХ–ХХ вв. (на материалах Нижнего Поволжья): дис. … канд. ист. наук. Астрахань, 2007. 2. Саратовские губернские ведомости: неофиц. часть. 1891. № 33. С. 6. 3. Минх А. Н. Город Аткарск: материалы для историко-географического описания Саратовской губернии. Аткарск, 1908. С. 21, 34. 4. Саратовские губернские ведомости. № 90. С. 3. 5. Работнов Н. Низовая «частушка» // Живая старина. Вып. 1. СПб., 1906. С. 75–76, 79. 6. ГАРФ (Гос. арх. Российской Федерации). Ф. 109. Оп. 211. 4-я экспедиция (1871 г.). Д. 130. Л. 48–48-об. 7. ГАСО (Гос. арх. Саратовской области). Ф. 2. Оп. 1. Д. 7929, 8015, 10252, 10653. 8. Саратовский вестник. 1912. № 280. С. 2. 9. Царицынский вестник. 1916. № 5292. С. 2; Там же. 1917. № 5428. С. 3. 10. ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3966. Л. 10–12 11. Там же. Ф. 128. Оп. 1. Д. 122. Л. 38–39. 12. Саратовский вестник. 1913. № 136. С. 3. 29