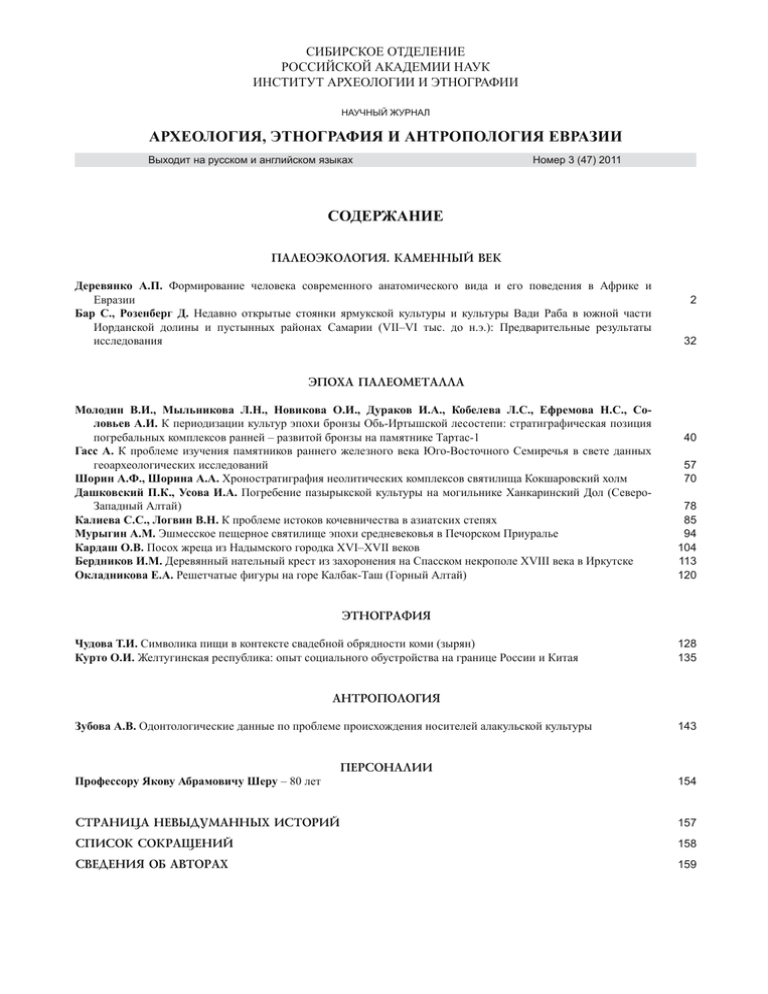

археология, этнография и антропология евразии содержание

реклама