СО 34.22.302-2005

реклама

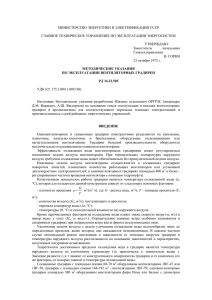

ФИЛИАЛ ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЕЭС» - «ФИРМА ОРГРЭС» МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАДИРЕН ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА СО 34.22.302-2005 Разработано Филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» Исполнитель В.А. КАЛАТУЗОВ Утверждено главным инженером Филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» В.А. КУПЧЕНКО 03.10.2005 г. Настоящая Методика разработана на основании опыта эксплуатации, наладки и испытаний градирен систем технического водоснабжения тепловых электростанций. Целью работы является установление единого порядка расчета и построения нормативных характеристик градирен испарительного типа. Методика предназначена для эксплуатационного персонала электростанций, предприятий решающих вопросы планирования выработки электрической мощности и участвующих в согласовании располагаемых мощностей электростанции, для диспетчерских служб. Методика обязательна для проектных организаций при проектировании электростанций, выполнении проектов реконструкции и модернизации градирен и оборудования циркуляционных систем технического водоснабжения. 1 ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ - температура воздуха по мокрому термометру, °С; - относительная влажность воздуха, %; h1 - начальная энтальпия воздуха на входе в градирню, ккал/кг; h2 - энтальпия воздуха на выходе из градирни, ккал/кг; 1 - температура воздуха по мокрому термометру, соответствующая начальной его энтальпии, °С; 2 - температура воздуха по мокрому термометру на выходе из градирни, °С; t1 - температура воды, поступающей в градирню, °С; t2 - температура охлажденной воды, выходящей из градирни, °С; h1 - граничная энтальпия воздуха при температуре воды, поступающей в градирню, ккал/кг; h2 - граничная энтальпия воздуха на выходе из градирни при температуре воды, выходящей из градирни, ккал/кг; h = h2 - h1 - разность краевых энтальпий, ккал/кг; q - плотность орошения, м3/м2ч; t - перепад температур воды, °С; - относительный расход воздуха, кг/кг воды; сж - теплоемкость воды, ккал/кг °С; k - коэффициент уравнения, равный в среднем 0,96; 1 и 2 - удельные веса воздуха: начальный и конечный, кг/м3; - общий коэффициент сопротивления градирни; Fв = 1 - отношение площади живого сечения оросителя к площади орошения градирни; Fор Нд - действующая с точки зрения тяги высота вытяжной башни градирни, м. Она находится согласно формуле Нд = Нб + 0,5Нор; Нб - высота башни над оросителем, м; Нор - высота оросителя, м; g - ускорение силы тяжести, м/с2; ж - удельный вес воды, кг/м3; 1 2 ; кг/м3; 2 - разность удельных весов воздуха на входе и выходе из градирни, равная 1 - 2, кг/м3. ср - средний удельный вес воздуха, равный 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1 Основным конечным технологическим показателем работы градирен является температура охлажденной воды. Температура охлажденной воды в основном зависит от: - режимных гидравлических и тепловых нагрузок; - метеорологических параметров; - конструкций градирен, их геометрических соотношений, их взаимного расположения и влияния; - интенсивности теплообмена и массообмена; - значений аэродинамического сопротивления и удельного расхода воздуха. 2.2 Значения температур охлажденной воды, поступающей в конденсаторы паровых турбин, оказывают значительное влияние на технико-экономические показатели работы электростанций. Одновременно конечные значения температур охлажденной воды зависят от большого количества параметров. В связи с этим для эффективной эксплуатации градирен и электростанций, определения причин ухудшения их состояния необходимы нормативные характеристики, позволяющие вести контроль за работой градирен. 2.3 Контроль качества работы градирен в эксплуатационных условиях может быть обеспечен только при наличии достаточно точных технологических характеристик (графиков охлаждения воды) для каждого типа, размера и конструктивного исполнения градирен. 2.4 Точность характеристики определяется совпадением температур охлажденной воды, действующих градирен с температурами охлажденной воды, рассчитанными по характеристике для одинаковых метеорологических и режимных условий, при которых работает градирня. Исходя из этого, расчет и построение точных характеристик следует производить с использованием натурных результатов испытания градирен. 2.5 Построение нормативных характеристик производится на основании результатов балансовых испытаний градирен. 2.6 Нормативные характеристики обязательны для: - эксплуатационного контроля работы градирен; - выбора наиболее экономичных решений при модернизации градирен; - определения экономичных режимов их эксплуатации в циркуляционной системе технического водоснабжения; - разработки нормативов топливоиспользования; - оценки проектных решений строительства и реконструкций градирен. 2.7 Нормативные характеристики определяют: - совершенство конструктивного исполнения градирен; - достоверность результатов лабораторных стендовых испытаний технологических конструкций градирен. 2.8 В основу расчета и построения нормативных характеристик градирен по натурным данным положен принцип использования подобных критериальных зависимостей. Эффективность охлаждения воды в градирне зависит от интенсивности действия двух процессов: теплообмена и массообмена. Теплообмен происходит при соприкосновении воды с воздухом, а массообмен - в результате испарения воды с ее развернутой поверхности. Известна аналогия между теплообменом и массообменом, их взаимосвязь. Оба процесса протекают одновременно в общем гидродинамическом поле скоростей воды и воздуха, образуя при взаимодействии единый процесс переноса тепла. Общий процесс теплопереноса сопровождается изменением энтальпий (теплосодержаний) воздуха на границе и в ядре потока по пути его движения в оросителе градирни (например, по высоте оросителя при противотоке). Причем, для постоянного барометрического давления энтальпия воздуха h является функцией одного переменного аргумента, поскольку имеет однозначную зависимость от температуры адиабатического испарения воды (мокрого термометра) . Между уравнениями теплоотдачи и массоотдачи имеется зависимость относительных безразмерных разностей энтальпий от подобных разностей температур: 2 1 h h (2.1) в2 а 2 2 1 . t 2 1 h2 h1 Для зависимости (2.1) константы преобразования составляют: а 2 = 0,723 и в2 = 0,27. Функция (2.1) справедлива в широком диапазоне изменения режимных и метеорологических параметров: - плотность орошения градирен - 2,1 - 10,0 м3/м2ч; - скорость воздуха в оросителе - 0,4-1,8 м/с; - перепад температур воды - 2,6-12,0 °С; - температура воздуха по сухому термометру - от -5,0 до +36,5 °С; - по влажному термометру - от -5,0 до +23,0 °С; - относительная влажность воздуха - от 10 до 90%; - температура поступающей воды от +17,0 до +45,0 °С; - температура охлажденной воды от +10,0 до +36,5 °С; - температура воздуха в башне градирни над оросителем от +10,0 до +36,5 °С. В правой части функций (2.1) разность краевых энтальпий h = h2 - h1 определяется из уравнения теплового баланса градирни: с t (2.2) h ж , k где t - перепад температур воды, °С; - удельный расход воздуха, кг/кг воды; сж - теплоемкость воды, ккал/кг °С; k - коэффициент уравнения, равный в среднем 0,96. Удельный расход воздуха является критерием динамики двухфазного потока (водавоздух). Для башенных градирен его величина определяется по уравнению Л.Д. Бермана: 11,3 Fв q Fор Н д ( 12 22 ) . (2.3) 3 ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 3.1 Построение нормативных характеристик производится на основании результатов балансовых испытаний градирен. Балансовыми испытаниями определяются параметры и их соотношения, формирующие процессы тепломассообмена и охлаждения и их динамику в зависимости от изменения внешних воздействующих условий. 3.2 Нормативные характеристики представляются в виде графической зависимости температуры охлажденной воды от изменения тепловой нагрузки градирни и температуры воздуха по мокрому термометру. Температура мокрого термометра представляет на графике линию теоретического предела охлаждения, что позволяет оценивать возможности градирни по приближению температуры охлажденной воды к теоретически возможной глубине ее достижения. 3.3 По опытным данным входящий в него общий коэффициент сопротивления для башенных градирен в значительной степени колеблется. Как известно, на величину коэффициента оказывает влияние скорость ветра (примерно по линейной зависимости). Поэтому необходимо для расчета определить среднеарифметический коэффициент по результатам балансовых испытаний градирни, соответствующий средней скорости ветра. Расчеты технологических характеристик производятся для этого среднеарифметического постоянного значения . Согласно опытным данным, общий коэффициент сопротивления градирни можно определить и по уравнению: а(t 2 1 ) вt Н д t 2 1 2 C . 3qt 54, 4 (3.1) Подставляя опытные значения величин в правую часть уравнения, для каждого опыта определяется , и по всем опытам - среднеарифметическая его величина, которая примерно равняется среднеарифметической величине , полученной по результатам балансовых испытаний градирни. Такое сопоставление необходимо для проверки точности определения перед началом расчета характеристики градирни. 3.4 Нормативная характеристика охлаждения воды в градирне выражается аналитической зависимостью: где A 1 3A ax вt , 2 2a x 54, 4 C (3.2) qt , где . Нд 1 0,5 Коэффициенты "а" и "в" находятся по результатам балансовых испытаний путем t t графического построения функции , из которой находится коэффициент "n" n t1 1 t как тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс. По коэффициенту "n" определяются коэффициенты: а = n - 0,135 и в = n - 1. 3.5 Пример: по балансовым испытаниям гиперболической градирни площадью 1600 м 2 с полимерным оросителем решетчатой конструкции ИК-100 (ИРВИК) высотой 1,2 м получилась t t f прямая зависимости . t t1 1 Тангенс угла наклона ее к оси абсцисс составляет n = 1,21. По известному n определяются: а = 1,21 - 0,135 = 1,075 и в = 1,21 - 1,00 = 0,21. По среднему барометрическому давлению атмосферного воздуха площадки расположения градирни определяется постоянная С по формуле С = 1,72 - РБср. Например: для г. Липецка РБср = 745 мм рт. ст. = 1,01 кг/см2, следовательно, С = 1,72 - 1,01 = 0,71. Из балансовых испытаний известны общий коэффициент сопротивления градирни ср и действующая высота тяги башни Нд, по которым определяется величина . Величина Нд Нд находится по формуле Нд = Нб + 0,5Нср, где Нб - высота башни над оросителем; Нср - высота оросителя, м. Из балансовых испытаний рассматриваемой градирни средний коэффициент аэродинамического сопротивления ср = 73,7 при средней скорости ветра 3,46 м/с, Н д = 50,7 м. Соотношение 73,7 1, 206. Нд 50,7 Полученные значения а и в, С и А подставляются в формулу (3.2), которая приобретает вид зависимости конкретной градирни: qt 0,5 х 1,95 2, 22 . 2 x 54, 4 0,71 По полученной зависимости производится построение линий тепловых нагрузок основного графика для произвольно выбранных значений тепловой нагрузки, например, для 30, 50, 70, 90, 110 и 130 Мкал/м2ч или при соответствующем пересчете кВт/м2ч. Для каждого значения тепловой нагрузки уравнение сначала решается относительно при различных значениях х = t2 + . Значения х выбираются в диапазоне от +10 до +70 °С с интервалом 10 °С. По найденным значениям определяется соответствующая температура охлажденной воды t2 = х - . По полученным и t2 производится построение линий основного графика для значений тепловой нагрузки qt: 30, 50, 70, 90, 110 и 130 Мкал/м2ч. 3.5.1 Поправочный график на температурный перепад рассчитывается по зависимости: в t 0,84(10 t) . а 3.5.2 Для построения поправочного графика на влажность воздуха расчет повторяется для , где 1 0,5 влажность воздуха задается произвольно в относительных единицах, например, 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 и 1,0. Вычисляются разности рассчитанных температур охлажденной воды по формуле (3.2) для различной и найденных температур по основному графику при = 0,5. По этим разностям выполняется построение поправочного графика на влажность воздуха. Построенные графики: основной и поправочные на и t сверяются с опытными данными испытания градирни, для которой они рассчитывались. По разности между фактическими температурами охлажденной воды и найденными по основному графику с поправками на и t уточняется поправочный график на влияние ветра. Вид построенной нормативной характеристики показан на рисунке 1. произвольно заданных параметров относительной влажности воздуха Рисунок 1 - Нормативная характеристика градирни На основном графике (А) характеристики показана основная зависимость температуры охлажденной воды от температуры наружного воздуха по смоченному термометру и удельной тепловой нагрузки градирни qt. Данный вид характеристики удобен не только для нормирования градирни, но и оценки ее конструктивной эффективности по приближению к теоретическому пределу охлаждения. Это основная зависимость, обозначена буквой "А" и построена для постоянных значений: - температурного перепада t = 10 °С; - относительной влажности воздуха = 50%; - скорости ветра 1,6 м/с. К основному графику даны графики поправок: - "а" на температурный перепад t; - "б" на влажность воздуха ; - "в" на скорость ветра w. 3.6 Определение температур охлажденной воды по характеристике производится в следующей последовательности: а) По основному графику "А" в зависимости от площади градирни и конструкции оросителя определяется температура охлажденной воды t2 для заданной температуры воздуха по смоченному термометру и заданных значений удельной тепловой нагрузки градирни qt. б) По графику "а" определяется поправка t для заданного температурного перепада t, так как основной график построен для t = 10 °С. в) На графике "б" определяется поправка на влажность воздуха . г) По графику "в" определяется поправка w на скорость ветра. д) Найденные значения поправок суммируются со своим знаком с температурой охлажденной воды, найденной по основному графику "A". Значение расчетной температуры охлажденной воды составляет: t 2p t 2 t w , С.